Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Jean-Baptiste SCORIEL

Monument Jean-Baptiste Scoriel, 18 septembre 1954.

Réalisé par Victor Demanet.

Pour découvrir le monument Scoriel, à Tamines, il convient, en venant de Fosses, de bifurquer à droite, à hauteur des feux qui précèdent l’accès au pont sur la Sambre. En prenant la direction de l’ancien abattoir, apparaît non loin de l'écluse de Moignelée, en bord de Sambre, un médaillon incrusté sur une stèle en marbre de Bioul qui rend hommage à

Jean-B SCORIEL

PEINTRE DE LA SAMBRE

Certaines lettres de la dédicace se sont décrochées avec le temps et ont été repeintes de manière à identifier ce monument solitaire, loin du centre de Tamines, implanté à quelques mètres du chemin de halage, dans un endroit particulièrement calme, en d’autres termes dans un environnement que recherchait particulièrement le peintre honoré.

« Maître de la Sambre », mais aussi « maître de la neige », Jean-Baptiste Schorielle est l’aîné d’une famille de cinq enfants dont le père, venu de Flandre, est mineur au Roton, à Farciennes. Passionné par le dessin et la peinture dès son plus jeune âge, J-B. Schorielle (Lambusart 1883-Tamines 1956) se retrouve orphelin dès 1895 et contraint de subvenir aux besoins vitaux. Dès lors, il travaille en usine (briqueterie et fonderie), mais s’efforce néanmoins de suivre les cours de l’École des Beaux-Arts de Namur, dont Théodore Baron est le directeur. À Tamines où sa famille s’était établie depuis 1886, l’artiste s’imprègne de son environnement immédiat : la Sambre et la Biesme s’imposent comme ses sujets de prédilection, le peintre paysagiste s’attachant à la campagne comme à l’habitat ouvrier. Signant J-B. Scoriel, il s’inscrit dans le courant de l’École d'Émile Claus. Mobilisé durant la Grande Guerre, il est blessé sur le front. En convalescence à Dieppe, il y reste quelque temps, y poursuit sa production picturale, avant de revenir à Tamines, trop attiré par le cadre sambrien. En 1922, il réalise une toile représentant le massacre du 22 août 1914.

À partir des années 1920, s’ajoute à ses sujets de peinture une prédilection pour les paysages enneigés. Les « Neiges de Scoriel » fascinent. Elles lui valent son second surnom. « Maître de la Sambre » et « maître de la neige », Scoriel est en recherche permanente du calme et d’une lumière « du Nord ». L’exode forcé de mai 1940 place Scoriel en face de la lumière du Sud (il est réfugié dans le Tarn et Garonne). Il ne s’agira que d’une parenthèse dans l’œuvre de cet artiste dont le style n’a cessé d’évoluer et qui reste difficile à catégoriser, même si d’aucuns ont identifié cinq périodes dans son œuvre : la période réaliste, sous l’influence de son maître Baron, la période luministe, la période dieppoise, la notoriété et l’après-guerre. Plusieurs jeunes artistes trouvèrent des conseils auprès du maître, dont son fils Jean-Marie devenu peintre lui aussi.

L’amitié de Scoriel avec le sculpteur Victor Demanet désignait naturellement celui-ci comme exécuteur du médaillon destiné au monument du peintre. Né à Givet de parents namurois, Victor Demanet (1895-1964) a grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse, où ses parents tenaient un commerce d’antiquités. Appelé à leur succéder, Demanet f

réquente l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919) où il est l’élève de Désiré Hubin, mais la révélation lui vient des œuvres de Constantin Meunier et surtout de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin finissent par convaincre Demanet que sa voie est dans la sculpture. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’impose rapidement comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Comme d’autres artistes de son temps, il réalise plusieurs monuments aux victimes des deux guerres. Il est aussi l’auteur de plusieurs dizaines de médailles, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail. C’est par conséquent un artiste en pleine maturité de son art qui signe le médaillon Scoriel.

En 1954, une rétrospective des œuvres du « peintre de Tamines » se déroule dans sa ville natale qui honore ainsi l’enfant du pays et, à cette occasion, inaugure, en sa présence, le monument du bord de Sambre. La pierre est orientée de telle manière que le portrait du peintre, dans le médaillon, semble continuer à observer le paysage pour ses toiles d’éternité. Des témoignages locaux rapportent que l’emplacement du monument était l’un des endroits préférés du peintre qui y posait une toile de petite taille, avant de rentrer à son atelier, où il donnait libre cours à son talent sur une toile plus grande.

Informations communiquées par M. Bernard Janssens (mai 2014)

http://www.sambreville.be/culture-et-loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative/patrimoine/tamines (s.v. juillet 2013)

http://www.galeriedupistoletdor.com/gdpo/Scoriel.html (s.v. mai 2014)

Edmond DOUMONT, Jean-Baptiste Scoriel, Tamines 1954, p. 7

Jean FICHEFET, Nouvelle Histoire de Tamines, Gembloux, J. Duculot, 1963

Frédéric MAC DONOUGH Abécédaire des peintres du Pays de Charleroi, Bruxelles, Labor, 2006.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 417

Rue de l'abbaye, en bord de Sambre

5060 Sambreville

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Charles VAN LERBERGHE

Monument à la mémoire de Charles Van Lerberghe, 14 juin 1936

À l’initiative de la Société des Écrivains ardennais

À l’initiative de la revue Le Thyrse et spécialement de la Société des Écrivains ardennais, un hommage est rendu à Charles Van Lerberghe (Gand 1861 – Bruxelles 1907), à Bouillon, avec l’érection d’un bloc de granit avec inscription, à hauteur de la Vieille route de France. La cérémonie se déroule le 14 juin 1936. C’est en bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur la Semois, en séjournant « à la Ramonette », que le poète gantois a composé sa Chanson d’Eve. L’inauguration est l’occasion pour la Société de céder officiellement le mémorial aux autorités locales. Plusieurs discours sont prononcés rendant hommage à Charles Van Lerberghe et le moment est aussi choisi pour remettre l’ordre de commandeur de la Légion d’honneur à Albert Mockel. Consul général de France à Liège, Fernand Sarrien a fait expressément le déplacement à Bouillon pour honorer le fondateur de La Wallonie – le mot comme la revue – ainsi que le poète qui assure des responsabilités au sein de l’association Les Amis de Charles Van Lerberghe. La date du 14 juin 1936 est celle du cinquantième anniversaire du symbolisme et de la revue qui illustra le mieux ce mouvement. Et comme il était écrit que cette journée du 14 juin 1936 serait exceptionnelle à plus d’un titre, le représentant des Écrivains de Belgique fait observer que, parallèlement, on inaugure à Bruxelles un monument en l’honneur de l’écrivain Hubert Krains qui, dans les Portraits d’Écrivains belges, avait consacré une analyse particulièrement fine à l’œuvre de Van Lerberghe.

Dans les milieux littéraires, en effet, la qualité de la poésie écrite en français par ce Gantois n’a échappé à personne. On loue sa liberté d’expression, l’absence d’influences sur son style et sur une production qui a réussi à éviter les modes. L’indépendance du poète lui a vraisemblablement coûté une audience plus grande de son vivant, mais il ne la recherchait pas. L’isolement dont il bénéficia lors de ses nombreux séjours aux portes de Bouillon correspondait parfaitement à son état d’esprit. Orphelin à ses 10 ans et de santé fragile, Van Lerberghe est élevé par un tuteur, oncle de Maurice Maeterlinck ; à ce duo d’adolescents se joint Grégoire Le Roy durant leurs humanités à Gand et l’on comprend aisément comment Van Lerberghe va cultiver la langue française avec délectation. S’il s’essaye à la philosophie à l’Université de Gand, la poésie devient son quotidien. Moins connu que ses anciens condisciples, il se fait plus rare : Les Flaireurs paraît en 1889, Entrevisions en 1898, avant qu’il ne parvienne pas enfin à achever La Chanson d’Ève (1904) qu’il portait en lui depuis longtemps. Mockel rapporte avoir partagé la lente maturation de la dernière œuvre de « son frère en poésie ». Les premiers vers sont écrits avant un voyage en Italie (vers 1900) ; une brève idylle avec une jeune Américaine inspire le poète qui découvre le paradis d’Eve dans un joli coin de Toscane (1901). Pourtant, c’est revenu à Bouillon que le poète laisse courir sa plume sur le papier, produisant d’un seul coup plusieurs milliers de vers sans contrainte. « Ici naquit le chef d’œuvre qui nous rassemble et dont l’esprit est parmi nous, dira Albert Mockel lors de son discours à Bouillon, le 14 juin 1936. Ce lieu nous est sacré. Que notre admiration y dépose les plus nobles palmes ». S’il ne pouvait « travailler que dans un beau trou comme Bouillon » comme il le disait lui-même, le poète gantois ne laisse jamais identifier les sources de son inspiration : aucune allusion directe à Bouillon, à la Semois ou à l’Ardenne ne figure dans son œuvre. Dans sa quête amoureuse, c’est aussi sous la forme de la rêverie que l’écriture évite la narration pour suggérer et exprimer une certaine souffrance.

Face au refus du propriétaire de la maison où avait logé le poète, le bloc de granit ne fut installé ni devant ni dans le petit espace latéral de la pension où fut composée La Chanson d’Eve. Certes, le titre de l’ouvrage figure aujourd’hui, bien visible, sur la façade du n°17, mais le monument a été installé cent mètres plus haut, le long de la chaussée devant les rochers. En 2007, à l’occasion du centenaire de la disparition du poète, la pierre de la Vieille route de France a été nettoyée à l’initiative des autorités locales de Bouillon. Sur le bloc en granit de 1936, l’inscription indique :

LE POETE

CHARLES VAN LERBERGHE

COMPOSA ICI

LA CHANSON D’EVE

SOCIETE DES

ECRIVAINS ARDENNAIS

1936.

Par ailleurs, une autre mention du séjour de Charles Van Lerberghe se retrouve dans le nom donné à un square situé en bord de Semois, sur le quai Vauban. Pendant de nombreuses années, la plaque en l’honneur du poète resta quelque peu perdue, à quatre mètres du sol, le temps faisant son œuvre au point de la rendre à peine lisible. En 2008, le lettrage a été redoré et la plaque en schiste du square Van Lerberghe a été replacée sur un rocher de l’ancienne plaine de jeux, entre le tunnel et le pont de Cordemois. Son inauguration a eu lieu le 14 septembre :

SQUARE

CHARLES VAN LERBERGHE

POETE AYANT SEJOURNE

A BOUILLON

DE 1899 A 1906

Informations collectées auprès de la propriétaire de la maison « Chanson d’Eve » (juin 2014)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Le Thyrse, 1er juillet-1er août 1936, n°7-8, p. 225

La Vie wallonne, juin 1936, CXC, p. 342-344

Hubert JUIN, Charles Van Lerberghe, Paris, Seghers, 1969, coll. Poètes d’aujourd’hui

http://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1936_xv_03.pdf (s.v. juillet 2013)

http://www.servicedulivre.be/sll/fiches_auteurs/v/van-lerberghe-charles.html (s.v. juin 2014)

Vieille Route de France

6830 Bouillon

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Adrien de PREMOREL

Monument à la mémoire d’Adrien de Prémorel, réalisé à l’initiative des autorités locales, 1982.

Dans la rue de la Pépinette, à Nassogne, sur le côté droit de la route en s’éloignant du centre du village, un peu plus bas que la fontaine de Pépin, s’élève une pierre commémorative rappelant que

Adrien de PREMOREL

vécut dans cette propriété

de 1919 à 1935.

Poète, écrivain paysagiste

et animalier

nul mieux que lui

n’a chanté

la beauté sauvage

de nos forêts

et de leurs hôtes.

Sur le côté gauche de la plaque où est gravée cette inscription, le portrait d’Adrien de Prémorel, légèrement de profil, le représente en cravate, avec un air décidé, voire sévère. La plaque qui mentionne aussi les dates de naissance et décès (1889-1968) est apposée sur la partie supérieure d’une stèle en granit, polie sur la surface visible, et laissée brute là où la végétation s’est résolument installée.

S’il naît à Bruxelles en 1889, Adrien de Prémorel passe l’essentiel de son temps en Gaume, en Ardenne, puis en Famenne. Depuis le milieu du XIXe siècle, sa famille possède le petit château de Bleid et c’est dans l’atmosphère des forêts et des châtelains-chasseurs que se déroule sa jeunesse. Après des études secondaires, Adrien de Prémorel bénéficie d’un niveau de vie qui lui permet de se contenter de ses rentes, tout en se consacrant à la chasse et à l’écriture. Par son mariage avec une fille d’Hoffschmidt, il devient le propriétaire de 35 ha de terres et du moulin de Nassogne. Les réceptions qui y sont alors organisées sont grandioses, mais elles épuisent les ressources familiales. En 1933, de Prémorel est forcé de vendre ses propriétés à Nassogne, là même où il a composé son premier ouvrage.

Après diverses publications où déjà se mêlent ses passions pour la chasse, la pêche, les plantes et les animaux, il publie en effet en 1931 un livre qui fait date : Sous le signe du martin-pêcheur, préfacé par Thomas Braun. Cet ouvrage de référence sera suivi, en 1935, par Cinq histoires de bêtes pour mes cinq fils et, en 1959, par sept récits de Nouvelles histoires de bêtes qui constituent les trois ouvrages majeurs de l’écrivain de la nature. Contraint et forcé de quitter Nassogne, de Prémorel s’installe dans son appartement bruxellois ; il le quitte cependant fréquemment pour s’immerger dans « son » Luxembourg, où il continue à partager son temps en parties de chasse ou en réunions de l’Académie luxembourgeoise, dont il est membre depuis 1934 et qu’il préside de 1966 à 1968. Promoteur de la cérémonie de la « Bénédiction de la Forêt » à Saint-Hubert, il est devenu, après la Libération, le rédacteur en chef de la revue Chasse et pêche où il signe la quasi-totalité des articles. Il tient aussi une chronique « nature » dans les pages du journal Le Soir. Cet exercice régulier d’écriture lui donne matières à d’autres livres : Au beau domaine des bêtes (1956), Dans la forêt vivante (1959), Le vrai visage des bêtes (1962).

Frédéric KIESEL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 121-123

La Vie wallonne, II, 1949, n°246, p. 118

La Vie wallonne, IV, 1962, n°300, p. 305-306

La Vie wallonne, IV, 1982, n°380, p. 273

Georges JACQUEMIN, Adrien de Prémorel, Dossiers L, Arlon, Service du livre luxembourgeois, 4e fascicule du n°21, 27 p.

Jean-Pierre LAMBOT, L’Ardenne, Liège, Mardaga, 1987, p. 18

http://www.tvlux.be/video/nassogne-adrien-de-premorel_8484.html (s.v. mars 2015)

Informations communiquées grâce au Syndicat d’Initiative de Virton et à madame Françoise Fincœur.

Informations communiquées par Jean-Luc Duvivier de Fortemps

Rue de la Pépinette

6950 Nassogne

Paul Delforge

IRPA

Buste Auguste DONNAY

Buste à la mémoire d’Auguste Donnay, réalisé par Georges Petit, 30 juin 1956 ( ?).

Ce n’est pas la première fois qu’il est demandé à Georges Petit de réaliser un portrait d’Auguste Donnay. En 1927, il avait signé un bas-relief au bois des Manants à Esneux. Trente ans plus tard, le sculpteur réalise un buste destiné au parc de la Boverie à Liège. Au lendemain de l’Exposition universelle de 1905, ce parc est progressivement devenu le lieu privilégié pour accueillir des monuments dédiés principalement à des artistes liégeois. Dès 1907, a été inauguré un buste dédié au peintre Léon Philippet ; en juillet 1923, Gilles Demarteau est honoré à son tour, avant que ne les rejoignent, sans être exhaustif, Louis Boumal (1925), Jean Varin (1928), Jean-Barthélémy Renoz (1930), Armand Rassenfosse (1935), Adrien de Witte (1938), Georges Antoine (1938) et Richard Heintz (1956). Une galerie des bustes prend ainsi place dans la pergola du parc de la Boverie ; elle permet au public de croiser une palette d’artistes de renom, du moins jusqu’au début du XXIe siècle. On assiste en effet alors à une série de disparitions et d’actes de vandalisme (vols, dégradation, « lancer de buste » dans la Meuse…) contraignant les autorités liégeoises à placer à l’abri les bustes restants. Si quelques monuments restent intacts, d’autres ont entièrement disparu, comme en témoignent certains socles nus dont celui d’Auguste Donnay. Enlevé de l’espace public de Wallonie, son buste a trouvé refuge dans les réserves du BAL.

Surnommé « le maître de Méry », professeur à l’Académie de Liège nommé en 1901, Auguste Donnay (1862-1921) avait choisi de résider à la campagne pour profiter en permanence du ravissement de la vallée de l’Ourthe. Cherchant l’endroit idéal à Méry même, il changea d’adresse à quatre reprises, trouvant finalement le nid idéal dans un repli du vallon, dans une demeure discrète qui transformait l’artiste en ermite ; c’est là qu’il vécut jusqu’en 1921. Là, Donnay disposait du paysage recherché, avec ses multiples variations de couleurs. Membre de la section liégeoise des Amis de l’Art wallon (1912), Donnay avait marqué le Congrès wallon de 1905 par un rapport où il apporta des arguments convaincants en faveur de l’existence d’un sentiment wallon en peinture.

Ami d’Auguste Donnay, Georges Petit (1879-1958) était né à Lille, de parents liégeois. Il grandit à Liège et reçoit une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts où il est l’élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen. Il deviendra plus tard professeur de cette Académie. « Depuis 1901, date de ses premières œuvres, jusqu’à la guerre de 1940, Georges Petit a occupé avec autorité la scène artistique liégeoise », affirme Jacques Stiennon qui explique qu’il devait sa position aux multiples commandes officielles reçues autant qu’à sa maîtrise précoce de son art. Sa sensibilité et sa capacité à transformer une anecdote en symbole universel ont influencé durablement ses élèves, parmi lesquels Oscar et Jules Berchmans, Robert Massart, Louis Dupont et Adelin Salle.

D’abord attiré par les portraits, Petit a livré plusieurs bustes de grande facture (ainsi par exemple un buste d’Auguste Donnay conservé par le Musée de l’Art wallon), tout en s’intéressant à la condition humaine. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927. C’est aussi à cette époque (1919 précisément) qu’il réalise la médaille commémorant la remise par la France de la Croix de la Légion d’honneur à la ville de Liège. Ensuite, comme épuisé par tant de souffrances, il choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, comme la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne. Le buste qu’il consacre à Auguste Donnay et qui vient orner le parc de la Boverie semble avoir été réalisé entre 1901 et 1910 ; il semble aussi avoir été installé au parc de la Boverie vers 1956.

Sources

La Vie wallonne, septembre 1927, LXXXV, p. 25-28

La Vie wallonne, octobre 1927, LXXXVI, p. 42-53

La Vie wallonne, III-IV, 1970, n°331-332, p. 234 + ill

Liliane SABATINI, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 507-508

Jacques PARISSE, Auguste Donnay, un visage de la terre wallonne, Bruxelles, 1991

Maurice KUNEL, dans Biographie nationale, 1967-1968, t. 34, col. 244-247

Paul DELFORGE, Société des Amis de l’Art wallon, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1484-1486

Jacques STIENNON (introduction), Georges Petit, catalogue de l’exposition organisée à Liège du 9 janvier au 2 février 1980, Verviers, 1980

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, printemps 1970, p. 15

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 282

Parc de la Boverie

4020 Liège

Paul Delforge

J. Tordoir

Monument Goblet D'ALVIELLA

Sur la place communale de Court-Saint-Étienne, un monument « de style éclectique » rend hommage à Albert Goblet, comte d’Alviella, principalement en raison du rôle qu’il joua au moment de la révolution de 1830, puis en tant que ministre de la Guerre aux tout premiers temps de la Belgique. Imposant avec ses 4 mètres de haut, le monument a fait l'objet d'une restauration en 2010. Avec son buste en bronze, inauguré en 1887, et œuvre de Jef Lambeaux, il est situé juste en face de la rue Sambrée, dans le tournant de la longue place communale, à quelques dizaines de mètres du monument aux morts de Court-Saint-Étienne, localité dont l’histoire récente est marquée par la présence et l’activité de la famille Goblet d’Alviella.

Pourtant, Albert Goblet est d’origine picarde (Tournai 1790 – Bruxelles 1873). Fils d’un magistrat éminent, Albert Goblet avait lui-même reçu une solide formation de juriste dans les meilleures écoles parisiennes et militaires de son temps. Officier, il se distingue durant les dernières batailles livrées par les troupes napoléoniennes et c’est avec la Légion d’honneur qu’il entame, en 1815, une carrière dans la nouvelle armée des Pays-Bas. Mêlé à la bataille de Waterloo, il s’y distingue à nouveau, mais dans le camp des alliés cette fois. Chargé de la reconstruction de places fortes, il est surpris par les événements de 1830 alors qu’il est affecté à Menin. Partagé entre sa fidélité à Guillaume d’Orange et l’invitation à soutenir les révolutionnaires, il gagne Bruxelles début octobre 1830 et y est nommé, par le gouvernement provisoire, colonel et directeur du génie de l’armée belge en formation. Son ascension est fulgurante : début 1831, il est ministre de la Guerre sous la régence. Chef d’état-major durant la campagne des 10 jours (août 1831), il est ensuite désigné par Léopold Ier comme ministre plénipotentiaire à la conférence de Londres, et comme négociateur du système défensif de la Belgique.

Devenu ministre des Affaires étrangères (1832-1833), il parvient à obtenir l’évacuation des forces hollandaises qui occupaient encore la citadelle d’Anvers et à faire accepter – à l’exception des Pays-Bas – une convention internationale garantissant la Belgique dans ses possessions de 1830. Mais celui qui était le représentant de l’arrondissement de Tournai depuis 1831 ne convainc pas les électeurs censitaires de lui apporter leur soutien (1832) et c’est dans l’arrondissement de Bruxelles que, sous les couleurs libérales, il retrouve un mandat de député (1833-1834, 1836-1837). Pressenti – sans succès – pour représenter la Belgique à Berlin, il est nommé lieutenant général en 1835. Conseiller particulier de la jeune reine du Portugal (1837-1838), il reçoit à Lisbonne le titre de comte d’Alviella, nom d’un des domaines appartenant à la maison du duc de Bragance. Confirmé en Belgique et rendu transmissible, ce titre sera désormais accolé à son nom de famille (1838). À nouveau ministre des Affaires étrangères (1843-1845), il s’est réconcilié avec les électeurs de Tournai dont il redevient le député (1843-1847). Mais c’est avec le roi qu’il est désormais en désaccord : devenu « inspecteur des fortifications et du corps du génie », il ne partage pas le point de vue de Léopold Ier sur le système militaire du pays. Admis à la retraite de l’armée (1854), il ne reste pas inactif : il conquiert encore les suffrages des libéraux bruxellois (1854-1859). Le mariage de son fils avec Coralie d’Auxy dont la famille possède le château de Court-Saint-Étienne amène la famille Goblet d’Alviella à prendre pied en Brabant wallon ; le général se porte d’ailleurs acquéreur des forges locales (1858), dont il confie la direction à son fils ; par la suite, cette entreprise modernisée deviendra l’usine Henricot. Enfin, il consacre les dernières années de sa vie à l’écriture, racontant pour la postérité les événements qu’il avait vécus et façonnés à l’échelle européenne, en 1831 et 1832. Et finalement, ce n’est ni à Tournai ni à Bruxelles que Goblet d’Alviella fait l’objet d’un monument, mais à Court-Saint-Étienne, sur ses terres d’adoption.

Sur le modèle d’un buste en marbre blanc déjà réalisé par Jef Lambeaux pour la salle de lecture de la Chambre des Représentants à Bruxelles, une reproduction en bronze fait l’objet d’une installation particulière : le piédestal comprend à sa base une série de blocs de pierre bleue à bossage ; vient ensuite un niveau intermédiaire où s’inscrit la dédicace :

GENERAL COMTE GOBLET D’ALVIELLA

INSPECTEUR GENERAL DU GENIE

MINISTRE DE LA GUERRE ET DES AFFAIRES ETRANGERES

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE MINISTRE D’ETAT

1790-1873

Enfin, apparaît le buste posé sur un support, le tout s’inscrivant dans une niche creusée au milieu d’une stèle pyramidale, tandis que les armoiries familiales sont gravées dans la partie supérieure. Inauguré en 1887, à Court-Saint-Étienne, ce monument est une initiative du petit-fils d’Albert Goblet d’Alviella, en l’occurrence Eugène (1846-1925), lui-même parlementaire de la même famille libérale que son ancêtre (député de 1878 à 1884, puis sénateur de 1892 à 1921 avec des interruptions). Sur le buste, le sculpteur n’a pas omis de représenter le plus grand nombre possible des décorations auxquelles son sujet avait eu droit.

Inscrit à l’Académie d’Anvers dans les années 1860, Jef Lambeaux (Anvers 1852 – Bruxelles 1908) s’est orienté rapidement vers la sculpture et a fréquenté l’atelier de Joseph Geefs dans la métropole anversoise. Dès le début des années 1870, il expose ses œuvres et s’il échoue finalement à la 2e place du Prix de Rome 1872, il rencontre rapidement le succès par des œuvres très personnelles, s’inspirant souvent de scènes de la vie quotidienne. Les premiers bustes résultant de commandes officielles lui ouvrent de nouvelles portes, même si son séjour parisien s’avère désastreux (1879-1880). Grâce à des subsides de l’État et de la ville d’Anvers, le voyage en Italie lui est permis ; son style s’en trouve transformé et sa « Fontaine de Brabo » devient sa première grande œuvre de référence (1883). A partir des années 1880, le public et les critiques acclament Lambeaux qui, parmi d’autres commandes, reproduit alors le buste de Goblet d’Alviella. Après l’œuvre du Brabant wallon, Lambeaux est d’abord occupé à la reproduction en grand du Triomphe de la Lumière sur base de la maquette laissée par Wiertz. Ensuite, il se consacre quasi exclusivement à la réalisation d’un relief monumental sur le thème de l’humanité qui fera largement controverse et qui constituera son chef-d’œuvre. Au tournant des deux siècles, une version en marbre commandée par l’État est installée dans un pavillon du Cinquantenaire, tandis que l’artiste décline sous toutes les formes des versions partielles de son relief connu sous le nom Passions humaines. Artiste prolifique, Lambeaux signe d’autres réalisations sur le thème des lutteurs, des animaux, etc., principalement en Flandre et à Bruxelles. Son Faune mordu, présenté lors de l’Exposition universelle de Liège en 1905, provoque une polémique féroce ; la ville achètera l’œuvre pour l’exposer au parc de la Boverie. Hormis dans le parc de Mariemont, on chercherait cependant en vain d’autres Lambeaux dans l’espace public wallon.

Th. JUSTE, Albert Goblet, dans Biographie nationale, t. 7, col. 822-838

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_au_comte_Goblet_d%27Alviella

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 35-37

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 323

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 477-483

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 16

Place communale

1490 Court-Saint-Étienne

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Georges ISTA

Plaque commémorative Georges Ista, réalisée à l’initiative des amis de l’écrivain, date inconnue.

Se confondant quasiment avec les matériaux utilisés pour réaliser la façade du rez-de-chaussée de la maison sise au 25 de la rue du Pâquier, dans le quartier d’Outremeuse, à Liège, une plaque commémorative est dédiée à Georges Ista. Gravée dans la pierre, avec un ornement floral discret sur le bord supérieur, la mention précise :

ICI A ŒUVRE

GEORGES ISTA

ECRIVAIN WALLON

1874-1939

Artiste touche-à-tout avec un égal talent, Georges Ista a animé la vie culturelle wallonne sur les scènes liégeoises durant les années précédant la Grande Guerre.

Amoureux de la langue française, défenseur de la langue wallonne, pionnier de la bande dessinée, dessinateur, aquafortiste, peintre, graveur sur armes, Ista a hérité de ses ancêtres tapissiers-garnisseurs d’une grande sensibilité artistique, à laquelle il ajoute un grand souci d’exactitude et un esprit certain de fantaisie.

Entre 1905 et 1912, il écrit et fait jouer huit comédies qui sont autant d’études de mœurs, de portraits ciselés de « types locaux ».

Celui qui fait alors les beaux jours du Pavillon de Flore et du « nouveau » théâtre communal wallon séjourne dans la maison du quartier d’Outremeuse où est apposée la plaque commémorative.

C’est aussi là qu’il rédige les chroniques qu’il destine à la presse liégeoise (Journal de Liège, de 1906-1912).

Tout en restant en contact régulier avec ses amis wallons, Ista prend cependant la route de Paris, où il s’établit à partir de 1909 et où il parvient à vivre de sa plume. Pendant trente ans, il fréquente avec bonheur les milieux artistiques parisiens. Celui qui accueillit Georges Simenon lorsque le jeune Liégeois arriva à Paris a aussi donné son nom à une place de sa ville natale.

Sources

Paul DELFORGE, Georges Ista, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 854-855

Frédéric PAQUES, http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_40738/la-bd-belge-des-premiers-temps?part=4 (s.v. septembre 2014)

Daniel DROIXHE, La Vie wallonne, IV, 1975, n°352, p. 204-207

Maurice WILMOTTE, Mes Mémoires, Bruxelles, 1919, p. 120 et ssv.

Rue du Pâquier 25

4020 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Amand MAIRAUX

Statue à la mémoire d’Amand Mairaux, réalisée par Victor Rousseau, 30 août 1890.

Considéré comme le fondateur de La Louvière, Amand Mairiaux (1817-1869) a été statufié dans l’espace public dès la fin du XIXe siècle. Dans ce siècle particulièrement dynamique et prospère que connaît la Wallonie, la petite commune de Saint-Vaast n’échappe pas au phénomène de transformation qu’impose le développement des industries et des moyens de communication. Située à proximité du canal Charleroi-Bruxelles et de la ligne ferroviaire Mons-Manage, Saint-Vaast accueille tant de nouveaux ateliers que sa population explose. Ainsi, en vingt ans, ils sont six fois plus nombreux à s’être installés dans le petit hameau de La Louvière qui fait partie de la localité dirigée, depuis 1854, par Amand Mairaux. Et dans cette localité, il est très tôt question de séparation administrative.

Pour faire face à l’afflux d’habitants et à ses conséquences, le bourgmestre a élaboré avec son collège un projet visant à développer le quartier jusqu’alors négligé de La Louvière. Par son mariage avec une fille de Nicolas Thiriar, Mairaux y possède des biens fonciers. Ce conflit d’intérêt, les opposants au déplacement du centre de gravité de Saint-Vaast vers La Louvière le dénoncent. Dans les quartiers de Baume et du vieux Saint-Vaast, on considère que les investissements déjà réalisés (une église a été construite et deux classes d’école ouvertes) suffisent et l’on s’oppose vivement au plan d’agrandissement défendu par Amand Mairaux et ses partisans. Entre les partisans du maintien de l’unité de Saint-Vaast et ceux qui prônent l’autonomie et la séparation administrative, l’opposition locale est particulièrement vive. C’est le parti de Mairaux qui s’impose quand un arrêté royal valide en 1866 le plan d’aménagement de La Louvière : de nouvelles rues sont tracées, de nouvelles infrastructures sont construites (église, école, maison communale) et une structuration de l’espace est imposée.

Quant à la scission de l’entité communale, elle est débattue et approuvée par le Conseil provincial du Hainaut en 1867, puis par le Sénat le 10 avril 1869. Dès le mois d’août, La Louvière dispose du statut de commune autonome. Amand Mairaux n’est cependant plus là pour assister à l’événement. Homme d’affaires, défenseur des idées et du programme du Parti libéral, il était décédé en février 1869.

C’est donc à « son bienfaiteur » que La Louvière rend hommage en août 1890, en inaugurant une imposante statue réalisée par le sculpteur Victor Rousseau (1865-1954). L’artiste est alors tout jeune. Il n’est pas encore professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919), ni directeur de la dite Académie (1919-1922, 1931-1935). À ce moment, il n’a pas encore reçu le Grand Prix de Rome 1911, ni le Grand Prix des arts plastiques (1931), ni celui des amis du Hainaut 1935. Il n’a pas encore travaillé à la décoration du Pont de Fragnée à Liège, ni dans la cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), ni à la réalisation du Memorial in Gratitude à Londres. Victor Rousseau n’est pas encore le représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle. Il n’est pas encore le « Grand » Victor Rousseau, mais sa participation au chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles (dans les années 1880) l’a poussé à suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et, en 1890, le prix Godecharle distingue ce jeune talent promis à un bel avenir. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Mairaux dans le bronze pour l’éternité.

Représentant Mairaux debout, tête nue et en redingote, il tient son bras gauche le long du corps avec la main ouverte pointée vers le sol, tandis que la main droite tient le plan d’aménagement du quartier du centre de 1866. La statue en bronze fait 3 mètres de haut et est posée sur un socle en pierre qui fut d’abord installé sur la place communale. De nombreux travaux d’aménagement de La Louvière ont conduit le monument au bas du boulevard Mairaux, avant d’être (définitivement) installé dans le haut de la même avenue.

Le monument ne met en évidence que l’action politique locale.

Particulièrement explicites, les inscriptions mentionnées sur le socle identifient clairement le personnage et les intentions de ceux qui ont pris l’initiative de lui élever une statue. De face, on peut lire :

« Amand Mairaux

bourgmestre de Saint-Vaast – La Louvière

1854-1869 »

Du côté gauche :

« Né à Frasnes-lez-Couvin le 28 janvier 1817

décédé à Soignies siégeant au conseil de milice le 26 février 1869 »

À l’arrière :

« Inauguré le 30 août 1890 »

Du côté droit

« Au fondateur de La Louvière les habitants reconnaissants ».

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

http://lalouviere-ville.skyrock.com/425448810-Amand-Mairaux.html

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Place Maugrétout

7100 La Louvière

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Pasquier GRENIER (par Christine Jongen)

Bénéficiant d’un financement inscrit dans le cadre du Phasing out de l'Objectif 1, la Ville de Tournai entreprend de valoriser davantage son patrimoine historique, au-delà du beffroi, de la cathédrale et du Pont des Trous. Via l’Intercommunale Ideta qui est le maître d’œuvre, un plan stratégique privilégie, en effet, depuis 1995 le développement touristique du Hainaut.

Se concentrant sur le cœur historique de Tournai, les autorités locales confient à l’artiste plasticienne Christine Jongen (1949-) le soin de mettre en place une quinzaine de statues dans un parcours d’interprétation à travers la « Cité des cinq Clochers ». Une quinzaine de statues en bronze sont les étapes marquantes d’un circuit fortement balisé par une signalétique particulière. Touristes comme habitants de la cité sont ainsi invités à une promenade de deux heures, jalonnées de 43 étapes.

Afin de garantir la qualité de l’initiative communale, le bourgmestre, Roger Delcroix, a confié à un comité scientifique composé d’historiens, d’archéologues et de spécialistes des traditions locales la mission d’encadrer le projet. Répondant aux critères souhaités, Christine Jongen implante quinze statues sur les trottoirs de Tournai, entre la Grand-Place, l’Escaut, la Tour Saint-Georges et le Fort Rouge.

Née à Bruxelles, formée en psychologie à l’université libre de Bruxelles, Christine Jongen travaille comme journaliste à l'hebdomadaire Notre Temps (1975-1976), avant de se consacrer entièrement à la sculpture. Laissant son inspiration se nourrir aux sources les plus variées, de la Renaissance européenne aux grandes traditions asiatiques ou d’Amérique, elle s’oriente vers la peinture abstraite quand elle s’installe en France au début des années 1980. Menant aussi une réflexion continue sur l’art dans son essai À la recherche de formes, paru pour la première fois à la fin les années 1980, elle présente ses œuvres à plusieurs reprises (Paris, Bruxelles, Genève, Bordeaux, Bézier, Montréal, Rome, Barcelone, Avignon, Padoue, etc.) et dans divers salons d'art français (2000-2003).

Pour Tournai, Christine Jongen crée quinze statues, en bronze, de 70 à 75 centimètres de haut, qui toutes sont déposées sur des piliers de 2,8 mètres de haut, en bois, renforcés par une structure en inox. Coulées selon la technique de la cire perdue dans les ateliers de la fonderie Francart, à Crisnée, les statues sont autant de références au passé de Tournai, évoquant des fonctions (chanoine, évêque) ou des « activités » (tailleurs de pierre, portier, arbalétrier), comme des personnages historiques.

Parmi celles-ci, Pasquier Grenier (c. 1425-1493) est celui qui symbolise le mieux le succès de la tapisserie tournaisienne. Il a été réalisé dès 2003 et inauguré le 25 mars 2004.

Au milieu du XVe siècle, les ateliers de Pasquier Grenier réalisent des œuvres remarquables et sont les fournisseurs attitrés de la cour de Bourgogne. Ils livrent aussi à Londres et à Paris. Homme d’affaires, riche collectionneur et diplomate, le plus célèbre des tapissiers tournaisiens exerce une forte influence sur la vie locale et peut aussi représenter la cité lors de missions à l’étranger. Grâce à la famille Grenier, Tournai est devenue le principal centre de l’industrie drapière en occident.

D’une taille de 73 centimètres environ, du haut de son pilier, la statue de Pasquier Grenier jette un regard circulaire sur la Grand Place de Tournai, observant, sur sa droite, à quelques mètres, le monument Christine de Lalaing. Dans ses habits évoquant le XVe siècle, le personnage tient un parchemin dans sa main gauche.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://christine.jongen.pagesperso-orange.fr/GrilleJongen.htm (sv. septembre 2015)

http://www.badeaux.be/Balisages/Bal5/Site15/Site15.html

Grand-Place

7500 Tournai

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Louise-Marie

Monument Louise-Marie, réalisé par Jean-Joseph Jaquet, 1878 puis 2 septembre 1999.

À défaut d’obtenir du roi de France son fils comme souverain du nouvel État Belgique (printemps 1831), les révolutionnaires de 1830 qui avaient convaincu Léopold de Saxe Cobourg d’accepter la couronne de Belgique tout en prêtant serment sur la Constitution eurent finalement comme première reine… la fille du roi de France. Née à Palerme en 1812, la fille du duc d’Orléans devient en effet, en 1832, la seconde épouse du roi des Belges (1790-1865) ; il s’agit d’un mariage arrangé à forte valeur diplomatique entre une jeune fille de 20 ans et un prince qui a le double de son âge. Quatre enfants naîtront de leur union, dont le futur Léopold II. En 1850, après la mort de son père détrôné deux ans plus tôt par les événements parisiens, la santé de Louise-Marie est chancelante. Cherchant calme et repos à Ostende, elle y décède le 11 octobre 1850.

Dans le mouvement de valorisation des personnages historiques par l’érection de monuments destinés à renforcer la nationalité belge, la famille royale n’est pas encore très présente dans l’espace public de Wallonie au milieu du XIXe siècle. Le phénomène sera surtout marqué au XXe siècle, avec la multiplication des monuments en l’honneur d’Albert Ier. Seules deux statues de Léopold Ier ont vu le jour à Namur (1869), puis à Mons (1877), quand naît le projet d’une statue en l’honneur de Louise-Marie. Alors qu’Ostende ne tient pas du tout à un monument qui rappellerait le décès de la reine dans la cité balnéaire, Philippeville manifeste clairement son intention d’une telle statue sur son territoire (décision du conseil communal du 27 octobre 1874). Le sculpteur Jean-Joseph Jaquet (Anvers 1822 – Schaerbeek 1898) en est l’exécutant ; il présente une sculpture réalisée selon la technique récente de galvanoplastie.

Formé à l’Académie d’Anvers, puis élève du Liégeois Louis Jehotte à l’Académie de Bruxelles (1839-1840), Jaquet se perfectionne dans l’atelier de Guillaume Geefs. Présent au Salon de Bruxelles de 1842, il expose onze pièces à celui de 1845, dont son monument Froissart qui sera installé et inauguré en 1848 sur la grand place de Chimay. Reconnu comme statuaire officiel, Jaquet fera toute sa carrière en répondant aux multiples commandes des autorités publiques, du gouvernement comme des municipalités, en Belgique comme aux Pays-Bas. Plus de 300 statues et une trentaine de bustes sont à mettre à son actif, dont le Baudouin de Constantinople, à Mons. D’initiative, l’artiste se laissera inspirer par des sujets mythologiques ou multipliera les allégories, recourant au bronze, au marbre ou à la pierre. Professeur de sculpture d’après la figure antique, Jaquet succède à Jehotte comme professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1863-1898), et obtient aussi le cours de sculpture d’ornement (1888-1898). Ce sculpteur « officiel » était tout désigné pour réaliser la statue de Louise-Marie.

Outre le fait d’être la première statue d’une reine des Belges à être installée en Wallonie, l’œuvre de Jaquet présente l’autre particularité d’avoir été l’une des premières à être exécutées selon la technique de galvanoplastie, technique innovante développée par la société d’Électro-Métallurgie de Haeren. Lorsque le sculpteur a terminé son modèle en plâtre, celui-ci est pris en gutta-percha afin de constituer le moule ; ensuite, par des procédés électrochimiques, on projette à l’intérieur du moule des couches de cuivre qui se superposent progressivement jusqu’à une épaisseur déterminée (5 à 6 mm). Du fer est ensuite coulé à l’intérieur du moule pour renforcer la réalisation. Selon ses promoteurs, le procédé présente plusieurs avantages : le produit est plus précis, moins cher et offre davantage de variations de couleur.

Si une troisième particularité doit être trouvée à l’œuvre de Jaquet, elle concerne la posture imposée à son sujet. La reine est en effet représentée assise sur son trône. Ses vêtements d’apparat sont l’occasion pour le sculpteur de jouer avec les plis et les effets des tissus ; il poursuit son exercice en réalisant deux bouquets de fleurs et ne manque pas de souligner le statut de son personnage en lui plaçant une couronne sur la tête. La première inauguration du monument a lieu en 1878. La statue est alors posée sur un socle de 3,5 m de haut. Sur la face avant, les armoiries se partagent l’espace avec la dédicace :

Louise-Marie

Première reine des Belges

Une grille en fer forgé noire entoure la base du piédestal. De part et d’autre du monument, deux fontaines imposantes en pierre ont été installées ; elles puisent leur eau dans un puits que le monument dissimule. Les photos du XXe siècle montrent que progressivement les deux fontaines se sont transformées en vulgaires supports d’éclairage public. Quant à la statue elle-même, elle supporte mal le poids des ans. En 1997, elle est descendue de son socle et une analyse technique a tôt fait de confirmer sa vétusté. Le socle à son tour est démonté. Lors d’importants travaux de réaménagement de la place d’Armes, à la fin du XXe siècle, l’ancien puits est aménagé et sa mise en évidence s’accompagne du déplacement de la statue Louise-Marie, du moins de la copie de sauvegarde qui en est faite, de la Grand Place vers la rue de Namur, au carrefour avec le boulevard de l’Enseignement, sur le site qu’occupait jadis l’École moyenne. L’inauguration de la « nouvelle » statue se déroule le 2 septembre 1999. Lors de ce transfert, l’occasion est saisie de ramener la statue plus près du sol ; elle est désormais portée par un socle en béton d’une cinquantaine de centimètres de haut.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Le Soir, 5 juillet 1999)

Jean-Pierre DUCASTELLE, Statuomanie athoise : l’érection de la statue d’Eugène Defacqz à Ath (1880), dans Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et des Musées athois, 1996-1997, t. LV, p. 234-235

Richard KERREMANS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 458-459

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 762

Place d’Armes, puis au carrefour de la rue de Namur et du boulevard de l’Enseignement

5600 Philippeville

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

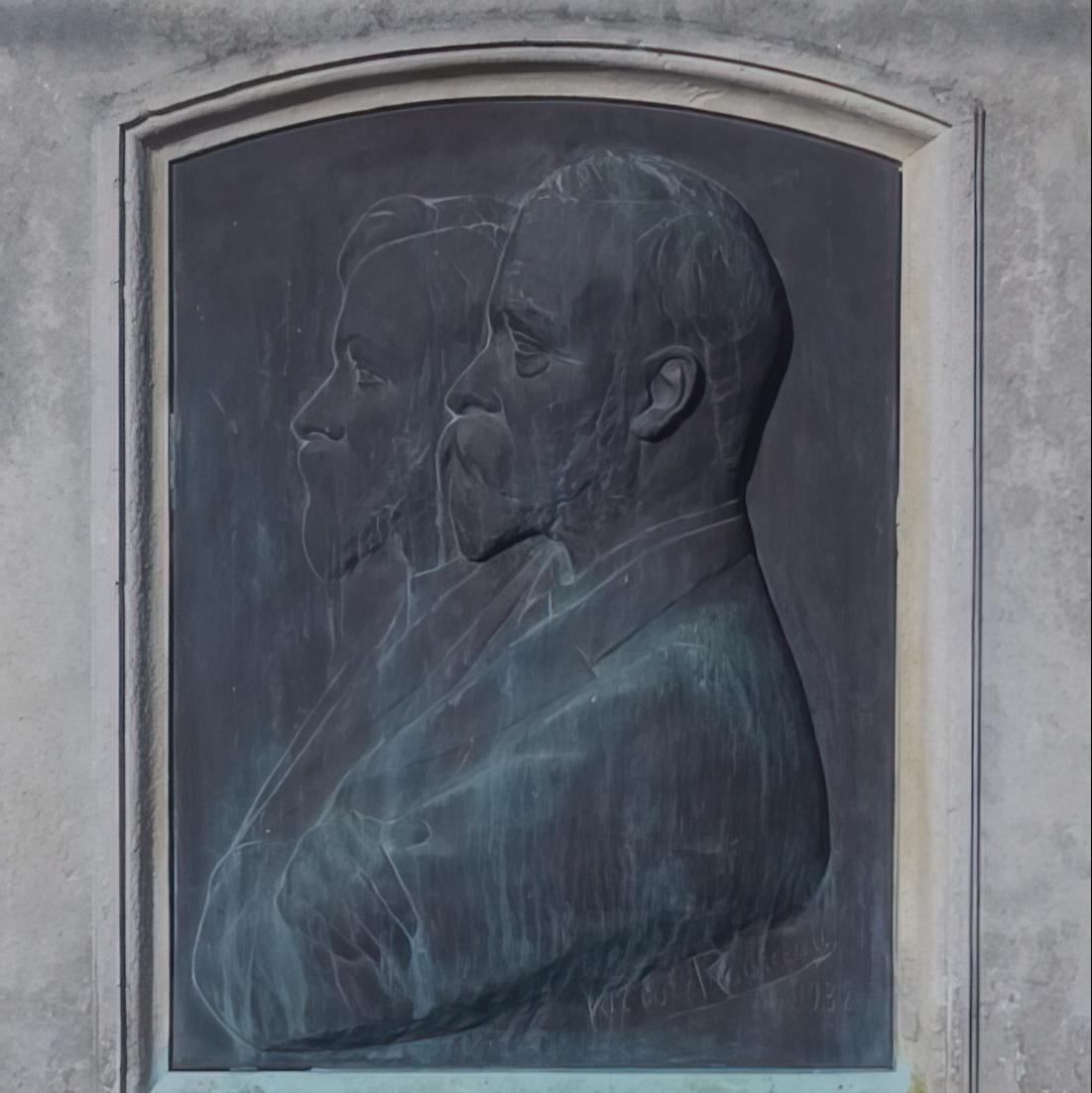

Monument Ernest et Alfred SOLVAY

Monument à la mémoire d’Ernest et Alfred Solvay, réalisé par Victor Rousseau, 15 septembre 1938.

Rebecq est le berceau de la famille Solvay. Au début du XIXe siècle, Alexandre y est maître de carrières avant de se lancer comme raffineur de sel. C’est là que naissent et grandissent ses deux fils, Ernest (1838-1922) et Alfred (1840-1894) avant de se lancer ensemble dans une aventure industrielle exceptionnelle. Par conséquent, alors que Couillet (1895), La Hulpe (1924) et Bruxelles (1932) avaient déjà rendu hommage par l’érection d’un monument dans l’espace public, il est apparu évident aux autorités locales de Rebecq qu’il en soit de même au cœur de leur entité. Le monument dédié aux deux frères est confié au célèbre sculpteur Victor Rousseau (1865-1954) dont ce n’est évidemment pas la première réalisation.

L’artiste est alors au sommet de son art. Prix Godecharle 1890, Grand Prix de Rome 1911, Grand Prix des arts plastiques 1931, Prix des amis du Hainaut 1935, il ne donne plus le cours de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919) qu’il a dirigée deux fois, entre 1919 et 1922, puis entre 1931 et 1935, et il ne cesse de répondre à des commandes, comme celles de bustes d’industriels, les Solvay en 1938, Auguste Lannoye en 1939. Représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle, le « Grand » Victor Rousseau a derrière lui une œuvre considérable, « sculptée » sur de nombreux chantiers et par de multiples commandes officielles ou œuvres personnelles : chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles dans les années 1880, décoration du Pont de Fragnée à Liège, cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), Memorial in Gratitude à Londres. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Ernest et Alfred Solvay dans le marbre pour l’éternité, dans un monument installé au cœur de Rebecq-Rognon, localité dont un des neveux du père Alexandre Solvay fut bourgmestre de 1867 à 1876 et que dirigeait Eugène Solvay, un cousin des deux industriels, au moment de l’inauguration en septembre 1938, quelques semaines avant une échéance électorale.

Esprit curieux, « apprenti-directeur » dans l’usine à gaz de son oncle, Ernest Solvay a dû multiplier les expériences, dans sa jeunesse, avant de parvenir à obtenir du carbonate de soude. Conscient de l’importance de sa découverte, il a déposé un premier brevet (1861), avant de se lancer dans la mise en route du processus de la fabrication industrielle du carbonate sodique à l’ammoniaque, dans sa première usine à Couillet (1863). En 1888, le groupe Solvay atteint une production annuelle de 350.000 tonnes et en 1900, ce géant de l’industrie chimique fournit 95% de la production mondiale... Inventeur, chercheur, patron d’industrie, Solvay est aussi préoccupé par les conditions de travail de ses ouvriers et introduit très tôt des mesures sociales hardies (caisse de retraite, limitation du temps de travail, congés payés, etc.). On connaît aussi son rôle durant la Grande Guerre, en tant que fondateur du Comité national de secours et d’alimentation. Sénateur libéral à deux reprises (1893-1894, 1897-1900), Ernest Solvay est nommé Ministre d’État au lendemain de l’Armistice. Dans l’ombre de son frère, Alfred avait contribué au démarrage de l’activité industrielle, dans les années 1860, notamment à la construction de l’usine de Couillet dont il était devenu le directeur-gérant ; par la suite, il participe aussi à l’extension des activités de la société Solvay et Cie qui compte déjà une vingtaine d’usines au milieu des années 1880, en Europe et aux États-Unis. Conseiller communal libéral de Couillet et conseiller provincial du Hainaut, il devait décéder à Nice d’une congestion pulmonaire.

Les deux frères sont subtilement associés par Victor Rousseau dans le bronze qui occupe la position centrale d’un imposant portique-fontaine construit en blocs de pierre. Les deux industriels sont représentés de profil, l’un dans le prolongement de l’autre. Au-dessus du médaillon, la mention suivante est gravée dans la pierre :

AUX FONDATEURS DE L’INDUSTRIE

DE LA SOUDE À L’AMMONIAQUE

Sous le bas-relief, les autorités communales s’identifient en association le personnel de l’usine Solvay :

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE

DES COMMANDITAIRES ET DU PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ SOLVAY & CIE

À gauche et à droite du portique, de part et d’autre du bronze, des plaques gravées précisent l’identité des deux industriels :

ALFRED SOLVAY ERNEST SOLVAY

NE A REBECQ NE A REBECQ

LE 1-7-1840 LE 16-4-1838

DECEDE A NICE DECEDE A IXELLES

LE 23-1-1894 LE 26-5-1922

SEPTEMBRE 1938

Sources

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 165-179

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 435

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 382

Place communale

1430 Rebecq

Paul Delforge