Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Mémorial François BOVESSE

À divers endroits et sous diverses formes, le souvenir de François Bovesse est bien présent dans l’espace public de la capitale wallonne : une plaque avec inscription sur sa maison natale (1946), une esplanade devant la Maison de la Culture et une plaque avec un médaillon sur un mur de la Halle al’Chair (1960), une plaque sur la maison de l’avenue Cardinal Mercier à Salzinnes sur le lieu de son assassinat (1962), le mémorial François Bovesse (1964), une présence sur la Fresque des Wallons, une rue et une place dans la périphérie. Depuis peu, l’Athénée a cependant officiellement enlevé son patronyme (sans évoquer la fin du dragueur de mines « M909 Bovesse »).

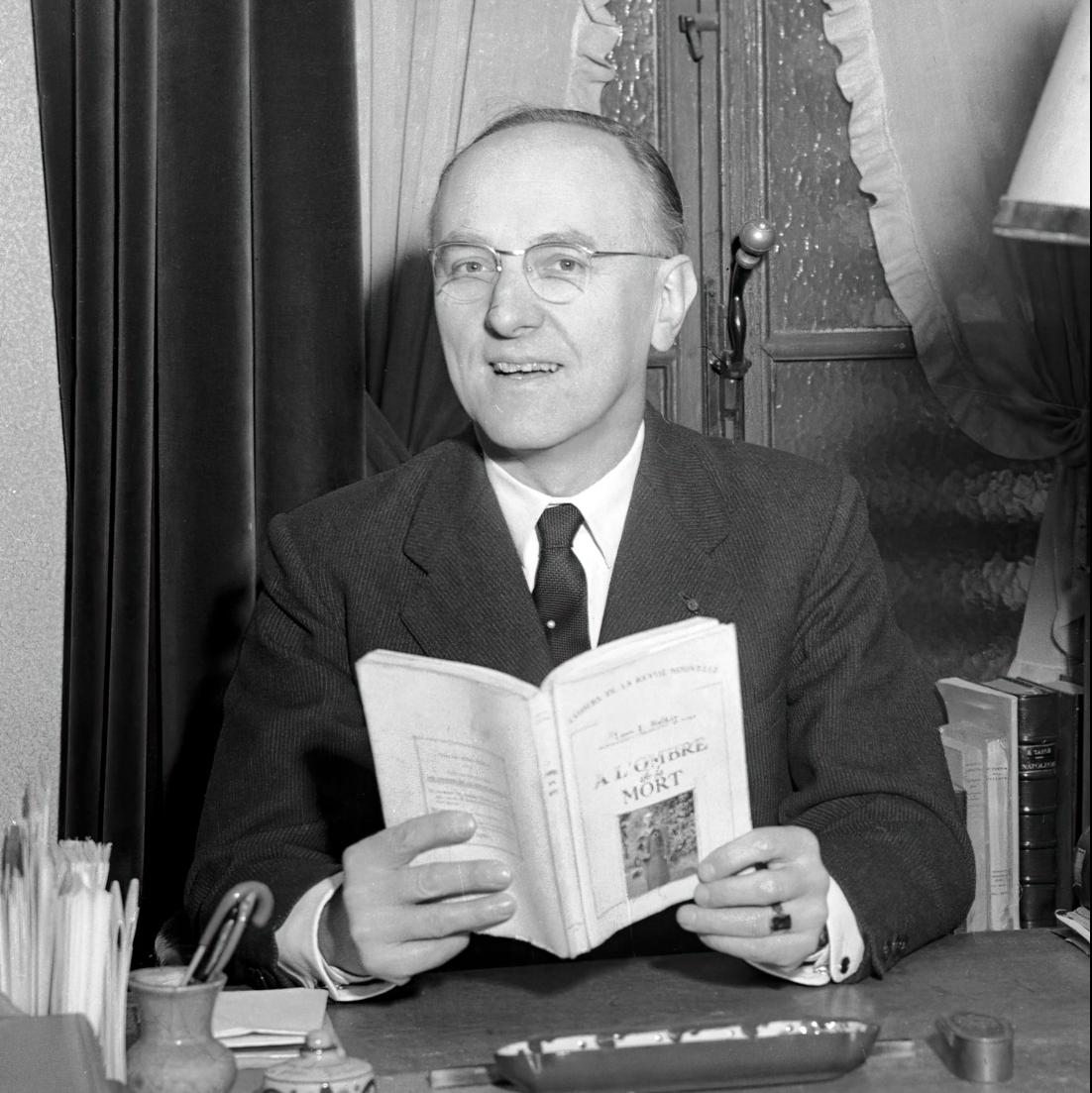

Défenseur de sa ville natale, militant wallon, député, figure de proue du parti libéral dans l’Entre-deux-Guerres, ministre – des PTT (1931-1932), de la Justice (1934-1935 et 1936-1937) et de l’Instruction publique, des Lettres et des Arts (1935-1936) – François Bovesse avait abandonné tous ses mandats électifs lorsqu’il avait été nommé gouverneur de la province de Namur (16 avril 1937). Quelques mois plus tard, il allait être démis de ses fonctions par l’occupant. Celui qui a repris officiellement ses activités d’avocat maintient ses convictions et prend des risques. Le 1er février 1944, il est assassiné par des collaborateurs rexistes qu’il n’a jamais cessé de dénoncer. Malgré les interdictions, son enterrement donne lieu à un impressionnant rassemblement de citoyens qui manifestent ainsi leur opposition à l’Ordre nouveau et surtout leur admiration à un homme qui a défendu son pays et ses libertés.

Après la Libération, le Comité central de Wallonie (que présidait Bovesse jusqu’en 1937 et qui organise les Fêtes annuelles à Namur) se préoccupe d’ériger un monument en l’honneur du disparu. En 1946, une pièce de théâtre de Jules Evrard est jouée au Théâtre afin de récolter les fonds. L’année suivante, une tombola nationale est organisée dans le même but. Avec les bénéfices de ces opérations, un concours est lancé pour confier la réalisation du « mémorial » au sculpteur monumentaliste Jacques Moeschal. Il est inauguré en grandes pompes le 18 septembre 1964. Est alors dévoilée une grande dalle de bronze, évoquant un livre ouvert, où est mentionnée une formule de François Bovesse devenue célèbre après que le ministre l’eut utilisée à la fin d’un discours qu’il prononça en 1935 devant la Societas Latina :

« Ce qui demeure quand tout s’écroule, c’est l’âme, c’est l’esprit".

Quant à Jacques Moeschal (1913-2004), il s’agit d’un architecte de formation, ayant eu notamment Henry Lacoste comme professeur à l’Académie de Bruxelles, sa ville natale. Après la Libération, il signe plusieurs maisons comme celle d’Arthur Grumiaux, mais trouve surtout son épanouissement quand il peut agrémenter de sculptures et de bas-reliefs les réalisations de ses collègues. Collaborateur du projet de la Flèche du génie civil lors de l’Expo 58 (avec Van Dosselaer et Paduart), il commence à prendre à ce moment une dimension internationale, s’exprimant à la fois avec l’aluminium, l’acier et surtout le béton. Sur la route qui le conduit vers cette reconnaissance, il réalise, en 1964, le mémorial Bovesse, à Namur qui représente bien ce qui constitue sa signature, à savoir l’intégration de sculptures monumentales dans l’espace urbain ou sur des bâtiments d’importance (en l’occurrence à Namur, la Maison de la Culture) dans la vie des hommes. Si son Signal de Grand Bigard (1963) et son Signal d’Hensies sont bien connus de ceux qui fréquentent ces tronçons autoroutiers, les œuvres de Jacques Moeschal se rencontrent, de manière toute aussi étonnante, à Mexico, dans le désert du Néguev, à la gare du Midi ou à l’aéroport de Bruxelles.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jacques VANDENBROUCKE (texte), Pierre DANDOY (photos) : 40 ans de fêtes de Wallonie à Namur, Bruxelles, Luc Pire, 2000

André BROZE, Quelques discours prononcés par Monsieur le Ministre François Bovesse durant l’année 1935, Bruxelles, 1936

Jacques Moeschal - sculpteur architecte, collection ‘9’ dirigée par Robert NAHUM, Bruxelles, 180° éditions, Bruxelles, 2013

http://www.moeschal.be/jacques-moeschal/ (s.v. février 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 189

pignon aveugle de la Maison de la Culture

5000 Namur

Paul Delforge

IPW

Bâtiment de l'ex-journal "La Wallonie"

Aujourd’hui reconverti par la Ville de Liège, dans un souci louable de réaffectation, en commissariat de police par une de ces ironies de l’Histoire que les victimes liégeoises des grèves de 1950 et de 1960 apprécieraient peut-être peu, les locaux du journal La Wallonie avaient été édifiés en 1925 par l’architecte liégeois Jean Moutschen, qui construisit plus tard, notamment, le lycée Léonie de Waha.

Situés à l’angle des rues de la Régence et de Florimont, ils étaient composés de deux bâtiments d’allure légèrement différente. La façade située rue de la Régence est dominée par la ligne courbe du nstyle paquebot, tandis que l’autre est marquée par des lignes droites. Trois éléments d’origine ont disparu : une tour et une horloge de style Art déco, et un grand coq en bronze (avec le nom du journal), enlevé en 2007 pour être replacé sur un nouvel immeuble des Métallos FGTB à Namur.

1962 : le centre névralgique du MPW

Ce n’est évidemment pas par hasard que l’organe officiel de la section liégeoise du Parti Ouvrier Belge fut baptisé La Wallonie en 1903 déjà et que, après la Première Guerre mondiale, malgré le belgicanisme ambiant, l’édition liégeoise du Peuple prit le titre de La Wallonie socialiste en 1920, puis La Wallonie en 1922, doublée par une Radio Wallonie qui émit de 1925 à 1940. Après le second conflit mondial, le quotidien deviendra essentiellement la propriété de la Fédération des Métallurgistes liégeois FGTB et ses locaux, le centre névralgique de celle-ci davantage que la Maison syndicale de la place Saint-Paul. C’est sur les presses de La Wallonie que sera édité à partir de janvier 1960 l’hebdomadaire Combat, organe du MPW, dont la Fédération provinciale liégeoise des Métallos constituera toujours le noyau fort sous l’impulsion d’André Renard († 1962), de Robert Lambion (1962-1976) et de Robert Gillon (1976-1988).

Rue de la Régence 55

4000 Liège

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Paul Delforge - Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque André RENARD

Plaque commémorative André Renard, réalisé par Alphonse Darville, 14 septembre 1963.

La disparition aussi brutale que soudaine d’André Renard en juillet 1962 a suscité une multitude de réactions et d’initiatives en pays wallon, particulièrement dans la région liégeoise. Très vite, dans les communes à forte majorité socialiste, le nom d’André Renard a été attribué à une rue ou à une place (Amay, Herstal, Wanze, Romsée, etc.).

Des souscriptions sont lancées pour ériger qui une stèle, qui une plaque commémorative. Un imposant monument sera inauguré en septembre 1965 au cimetière de Seraing, mais c’est à Wandre, en septembre 1963, qu’est inaugurée la toute première plaque commémorative.

Sur la façade d’une maison de la place… André Renard, à quelques dizaines de mètres du passage à niveau, une plaque rectangulaire en marbre accueille un médaillon de bronze représentant le profil gauche du leader syndical wallon, tandis que l’inscription suivante est gravée en lettres d’or :

ANDRE RENARD

LEADER SYNDICALISTE

WALLON

1911 - 1962

___ ____

LE 14 SEPTEMBRE 1963

Figure marquante du paysage politique wallon et belge, surtout depuis les événements de l’hiver 1960-1961, André Renard (Valenciennes 1911 - Liège 1962) jouit d’un soutien populaire exceptionnel dans le bassin industriel liégeois. Avec son décès, le Mouvement populaire wallon perd son président, le journal quotidien La Wallonie et l’hebdomadaire syndical Combat leur directeur. Des autres fonctions qu’il a exercées dans sa carrière, Renard a démissionné au lendemain de la grande grève wallonne contre la Loi unique. Le jeune délégué syndical des années 1930, l’ancien ouvrier devenu responsable du service d’études et de documentation du syndicat socialiste (fin 1937) avait largement contribué à la naissance de la FGTB à la Libération et y avait occupé différentes fonctions importantes : président de la Fédération des Syndicats de la région de Liège (1944), secrétaire national de la Fédération des Métallurgistes (1945), secrétaire national (1946-1948, 1949-1953), secrétaire général adjoint, en charge des régionales wallonnes (1953-1961). Promoteur de la définition du programme doctrinal du syndicat socialiste, André Renard était devenu le défenseur déterminé d’un nouveau programme socio-économique reposant sur des réformes de structure fondamentales destinées à introduire de la planification souple et à contrôler les secteurs-clés de l’économie. La disparition soudaine de cet important moteur de l’action wallonne brise des milliers d’espérances et oblige ses compagnons de route à développer de nouvelles stratégies.

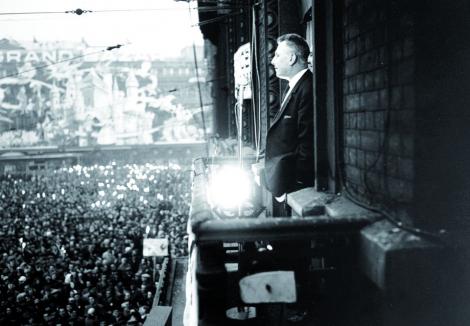

D’après Combat, l’hebdomadaire du Mouvement populaire wallon, l’inauguration de la plaque André Renard a donné lieu à une imposante mobilisation dans les rues de Wandre et de Herstal. Alors que des drapeaux wallons étaient arborés aux fenêtres à côté de calicots portant les mots « fédéralisme » et « réformes de structures », voire une photo d’André Renard, un impressionnant cortège s’est dirigé vers la place de la Gare désormais rebaptisée. De nombreux discours furent prononcés, notamment par Simon Paque, André Genot et Raymond Latin, évoquant la personnalité d’André Renard, mais surtout les raisons de son engagement. Au-delà du souvenir, il s’agissait surtout d’évoquer les revendications du moment, principalement « le droit pour la Wallonie de disposer d’elle-même et de choisir les voies de son expansion économique et sociale ».

Déjà choisi pour représenter Jules Destrée, c’est le sculpteur Alphonse Darville qui signe le médaillon « André Renard ». Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, formé notamment à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Prix Godecharle 1931, Premier Grand Prix de Rome (1935), Darville avait été très vite reconnu et sollicité dans les milieux carolorégiens de l’Entre-deux-Guerres sensibles à la question wallonne. Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateur de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Darville va contribuer à la création de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972. Auteur de l’insolite monument au pigeon-soldat qui trouve place dans le parc Astrid de Charleroi (1951), il avait notamment signé l’imposante statue de Jules Destrée inaugurée à Charleroi en 1957.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Combat, 19 septembre 1963)

Pierre TILLY, André Renard, Le Cri, Fondation Renard, Bruxelles-Liège, 2005

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, t. III, Charleroi, Institut Destrée, 2001, p. 1380-1387.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie »

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290 ; t. II, p. 190.

Place André Renard

4020 Wandre

Paul Delforge

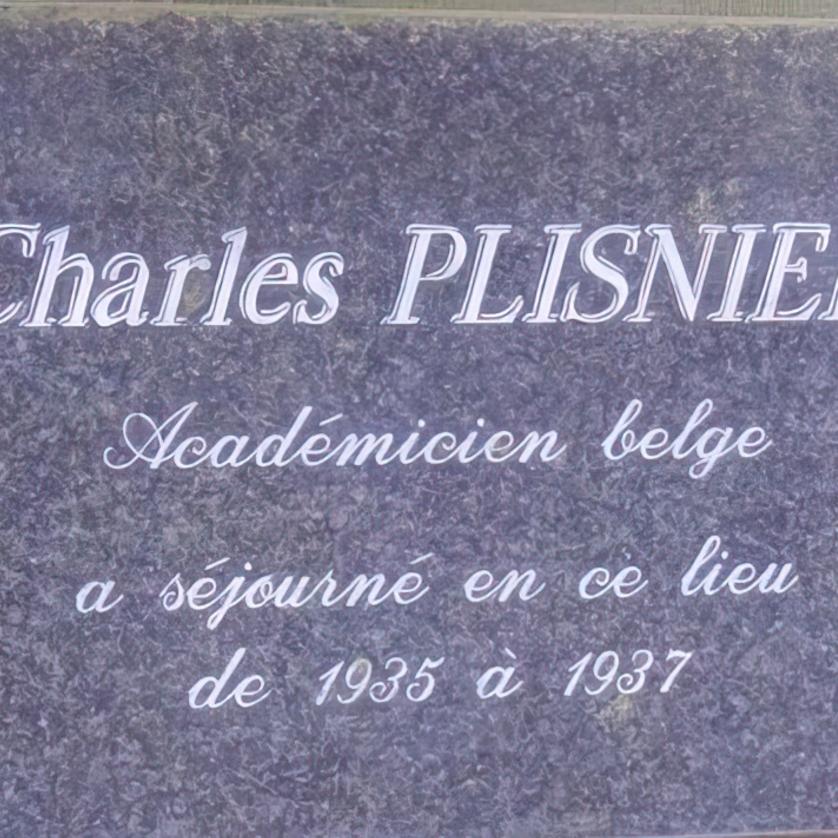

Plaque et banc Charles PLISNIER

Plaque commémorative et banc Charles Plisnier, 1981 et 8 mars 1997.

Réalisé à l’initiative des autorités communales.

Charles Plisnier a-t-il écrit ses plus beaux livres à Ohain ? En tout cas, il réside dans cette commune du Brabant wallon de 1935 à 1937 et c’est en 1936 qu’il publie Mariage et en 1937 qu’il reçoit le Prix Goncourt pour Faux-Passeports. Circonstance ou coïncidence ? Sans trancher définitivement la question, tout en soulignant que l’écrivain y acheva la rédaction du livre couronné à Paris, les autorités locales de Lasne ont pris deux initiatives qui rappellent le passage de l’écrivain dans la localité d’Ohain, partie intégrante de Lasne depuis la fusion des communes. En 1981, en effet, dans l’écrin exceptionnel que constitue le parc communal, espace arboré niché au centre du village et entouré de petites maisons du passé, un des bancs installés autour du kiosque à musique rend explicitement hommage à Charles Plisnier. Son nom est gravé sur l’un des larges bords du siège, tandis que, de l’autre côté, on peut lire :

« Il n’est pas trop tard pour faire le monde ».

C’est la même place communale qui accueille aussi la fontaine dite des frères Mascart. Quelques années plus tard, une seconde initiative conduit à apposer une plaque commémorative sur le devant la maison où a résidé l’écrivain de 1935 à 1937.

Charles PLISNIER

Académicien belge

a séjourné en ce lieu

de 1935 à 1937

L’inauguration de cette plaque s’est déroulée le 8 mars 1997, en présence des autorités locales qui poursuivent ainsi une politique résolue visant à honorer tous les écrivains et artistes qui choisirent Ohain comme lieu de résidence à l’un ou l’autre moment de leur existence.

Plisnier n’était pas né à Ohain, mais à Ghlin en 1896. Installé très vite à Mons où il fait ses études, ce fils d’industriel progressiste avait rallié la Troisième Internationale en 1919, alors qu’il achevait ses études de Droit à l’Université libre de Bruxelles. Il vit des années difficiles, dans les années ’20, étant finalement dénoncé comme trotskyste, puis exclu par les staliniens qui contrôlaient l’Internationale. Se lançant dans l’écriture, il rencontre un grand succès de librairie en 1936 avec Mariages, son premier roman, et obtient le Prix Goncourt en 1937, pour Faux-Passeports. Ce prix est exceptionnel à deux titres : c’est la première fois qu’il est attribué à un auteur ne possédant pas la nationalité française et il couronne aussi le roman Mariages avec retard. Renonçant au barreau, Plisnier s’installe en France où il se consacre exclusivement à l’écriture, mais l’on ne retrouve dans son parcours aucune date qui pourrait faire chorus avec 1974 et l’inauguration de son buste. Militant wallon actif, partisan de la réunion de la Wallonie à la France, ainsi qu’il exprime lors du Congrès national wallon d’octobre 1945, il est aussi distingué par l’Académie (Destrée) de Langue et de Littérature françaises dont il est membre de 1937 à 1952, année de son décès à Paris.

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1284-1285

Marie-Thérèse BODART, Charles Plisnier, dans Biographie nationale, t. 33, col. 596-601

Philippe DESTATTE, Actualité politique de Charles Plisnier sur la question wallonne, dans Francophonie vivante, n°4, décembre 1996, p. 245-250, (Bruxelles, Fondation Charles Plisnier.)

Roger FOULON, Charles Plisnier, Institut Jules Destrée, collection Figures de Wallonie, 1971

Charles BERTIN, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1974, t. LII, n°3-4, p. 273-278

Informations communiquées par les services administratifs d’Ohain, dont le fascicule Balade à la découverte du Patrimoine d’Ohain, s.d.

Place communale et 29 route de la Marache

1380 Ohain

Paul Delforge

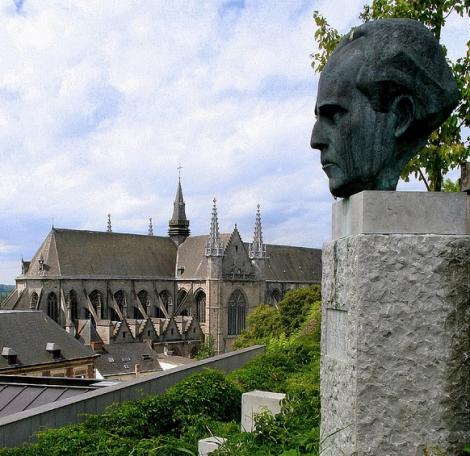

Buste Charles PLISNIER

Sur le rebord surplombant la rue des Clercs, dans le parc du château, près du beffroi, un buste de Charles Plisnier (1896-1952) scrute l’horizon ; il a été réalisé par Marguerite Acarin, mieux connue sous son nom d’artiste Akarova. L’inauguration a eu lieu en septembre 1974, sans que cela corresponde à un anniversaire lié à la vie de l’écrivain.

Natif de Ghlin en 1896, installé très vite à Mons où il fait ses études, ce fils d’industriel progressiste avait rallié la Troisième Internationale en 1919, alors qu’il achevait ses études de Droit à l’université libre de Bruxelles. Il vit des années difficiles, dans les années ’20, étant finalement dénoncé comme trotskyste, puis exclu par les staliniens qui contrôlaient l’Internationale. Se lançant dans l’écriture, il rencontre un grand succès de librairie en 1936 avec Mariages, son premier roman, et obtient le Prix Goncourt en 1937, pour Faux-Passeports. Ce prix est exceptionnel à deux titres : c’est la première fois qu’il est attribué à un auteur ne possédant pas la nationalité française et il couronne aussi le roman Mariages avec retard. Renonçant au barreau, Plisnier s’installe en France où il se consacre exclusivement à l’écriture, mais l’on ne retrouve dans son parcours aucune date qui pourrait faire chorus avec 1974 et l’inauguration de son buste.

Militant wallon actif, partisan de la réunion de la Wallonie à la France, ainsi qu’il exprime lors du Congrès national wallon d’octobre 1945, il est aussi distingué par l’Académie (Destrée) de Langue et de Littérature françaises dont il est membre de 1937 à 1952, année de son décès à Paris.

Quant à l’Association des Amis de Charles Plisnier, qui s’occupera de diffuser l’œuvre de l’écrivain, elle naît en 1953 ; seule la Fondation Charles Plisnier, distincte de la précédente et créée en 1954, pourrait trouver dans l’inauguration du buste l’occasion de célébrer ses 20 ans d’existence au service de la défense de la langue française, langue qu’avait si bien maniée Plisnier tant dans le verbe que par les mots. Pourtant, lors de l’inauguration montoise, en 1974, personne ne représentait officiellement la Fondation Plisnier. Ancien député permanent, Alexandre André représentait les Artistes du Hainaut, association dont il était le président. Albert Ayguesparse était là en tant que directeur de l’Académie et comme président des Amis de Charles Plisnier. Son neveu, Charles Bertin soulignait l’intérêt de la même Académie, tandis que Jean Remiche était le porte-parole du Ministre de la jeune Communauté française et Abel Dubois marquait l’intérêt de la ville de Mons dont il était le bourgmestre.

L’emplacement choisi, sur la colline que Ch. Plisnier aimait fréquenter, témoigne de l’intérêt porté par les autorités montoises à leur illustre concitoyen qui a continuellement introduit dans ses romans sa ville d’enfance tantôt comme un personnage tantôt comme un cadre. C’est d’ailleurs par la lecture de trois extraits de l’œuvre de Plisnier où Mons est évoquée que s’achève l’inauguration du 14 septembre 1974, en présence de la sculptrice Akarova (1904-1999).

La sculptrice Akarova

Celle qui avait commencé une formation de chanteuse au Conservatoire de Bruxelles, puis de danseuse à l’École Roggen, était entrée dans le corps de ballet de l’Opéra d’Anvers, avant de devenir une figure de proue du modernisme dans l’Entre-deux-Guerres. Épouse de Marcel-Louis Baugniet dans les années 1920 (c’est lui qui lui invente son nom d’artiste), elle multiplie les représentations tout en ouvrant un studio privé pour ses élèves (1934). À la fin des années 1930, elle commence à se reconvertir dans la peinture, la sculpture et la poésie. En 1957, elle quitte le monde de la danse pour se consacrer à ses portraits, ses sujets religieux, avant de se lancer dans des compositions abstraites et de réaliser des dessins pour des costumes de théâtre. Elle reçoit plusieurs commandes publiques de sculpture, et l’on retrouve d’elle plusieurs bustes de Charles Plisnier, tous différents, à Mons et à Bruxelles.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul Delforge, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1284-1285.

Marie-Thérèse BODART, Charles Plisnier, dans Biographie nationale, t. 33, col. 596-601

Philippe DESTATTE, Actualité politique de Charles Plisnier sur la question wallonne, dans Francophonie vivante, n°4, décembre 1996, p. 245-250, (Bruxelles, Fondation Charles Plisnier.)

Roger FOULON, Charles Plisnier, Institut Jules Destrée, collection Figures de Wallonie, 1971

Charles BERTIN, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1974, t. LII, n°3-4, p. 273-278.

Jean-Philippe VAN AELBROUCK, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 19-21.

Parc du Château

Square du Beffroi

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Nicolas PIETKIN

À l’annonce du décès de l’abbé Pietkin, en janvier 1921, un important mouvement de sympathies et d’hommages s’est manifesté à l’égard du défenseur acharné de la Wallonie malmédienne. Il est vrai que son décès survenait au moment de l’annexion des communes malmédiennes à la Belgique. Haut-Commissaire royal, chargé en 1920 de la supervision du « plébiscite populaire » destiné à valider les décisions du premier traité de Versailles (28 juin 1919), le général Baltia en personne accompagne le cortège funèbre, représentant ainsi l’ensemble des autorités du pays. Dès ce moment, le bureau permanent de l’Assemblée wallonne annonce son intention d’élever un monument en l’honneur du héros de l’irrédentisme malmédien, du « champion de la culture latine dans les cantons naguère rattachés à l’Allemagne ». Une souscription publique est lancée. Elle connaît un vrai succès – 13 villes wallonnes et de nombreux particuliers – tant l’engagement de l’abbé Pietkin est devenu emblématique.

L’abbé Pietkin

Né à Malmedy en 1849, le jeune Nicolas Pietkin relève alors de la Prusse, puisque les Traités de Vienne de 1815 ont rattaché les Wallons de Malmedy à ce royaume, en se référant aux anciennes limites des diocèses de Cologne et de Liège. Stavelot et Malmedy sont donc séparés, mais les habitants de cette dernière jouissent d’un réel régime de liberté religieuse et linguistique jusqu’au moment où la politique bismarckienne de germanisation fait sentir ses premiers effets (dernier quart du XIXe siècle). Le jeune Pietkin a fait ses études aux Collèges de Malmedy et de Neuss, avant de les poursuivre à l’Université de Bonn où il est diplômé en Philosophie et en Théologie. Ordonné prêtre à Cologne le 24 août 1875, il s’exile pour éviter les excès du Kulturkampf, travaille comme précepteur dans diverses familles, en France et en Belgique, avant de rentrer chez lui, en 1879, bien décidé à tout faire pour préserver la langue française des attaques de la politique officielle allemande. Avec d’autres prêtres des paroisses avoisinantes, l’abbé multiplie les actes de résistance pour défendre l’emploi du français en Wallonie prussienne. Surnommé par les Allemands le Loup des Ardennes, fondateur, avec son neveu l’écrivain Henri Bragard, du Club wallon de Malmedy, membre de la Société de Littérature wallonne où il représente la Wallonie malmédienne, l’abbé Pietkin est arrêté au tout début de la Première Guerre mondiale. Il ne survivra que trois années à l’Armistice et aura juste le temps d’assister au redressement des frontières consécutif au 1er traité de Versailles.

Sa disparition en janvier 1921 est l’occasion d’une mobilisation publique importante. Trois ans après la fin de la guerre, de nombreuses sociétés wallonnes et ligues de défense de la langue française ouvrent des listes de souscription. De commune entente avec l’Assemblée wallonne et l’Union nationale wallonne, Malmedy érigera le monument, sous le patronage du lieutenant général Baltia.

Œuvre du sculpteur Georges Petit (1879-1958), la stèle quadrangulaire, en pierre bleue, haute de sept mètres, accueille à son sommet un groupe en bronze vert représentant la Louve romaine, symbole de la culture latine ; sur la partie inférieure, orné d’une croix et entouré d’une couronne de chêne et de laurier, un médaillon de bronze d’un mètre vingt reproduit les traits de l’abbé Pietkin.

L’inscription principale indique :

Au patriote malmédien

Nicolas Pietkin

Curé de Sourbrodt

Défenseur de la civilisation latine

La Wallonie reconnaissante

1849-1921

Monument érigé par souscription publique,

à l’initiative de l’Assemblée wallonne sous le

patronage du général baron Baltia, haut com-

missaire du Roi et des villes de Charleroi,

Huy, Ixelles, Liège, Mons, Namur, Nivelles,

Pepinster, Spa, Stavelot, Tournai et Verviers.

Sur les faces latérales, en relief, apparaissent deux citations empruntées à l’abbé Pietkin, dans son chant Todis Walons ! écrit en 1898 :

Efants d’ Mâm’dî, nos-autes nos èstans fîrs,

Come nos vîs péres, d’èsse co todis Walons !

Nihil Walloniae a me alienum puto

Le sculpteur Georges Petit

Né à Lille, de parents liégeois, le sculpteur Georges Petit a grandi à Liège où il a reçu une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts. Élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen, il deviendra plus tard professeur de cette Académie. Très tôt, la maîtrise dont fait preuve le sculpteur lui vaut de nombreuses commandes officielles. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927, période où s’inscrit le monument Pietkin. Ensuite, comme épuisé par tant de souffrances, il choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, comme la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne. Parmi toutes les œuvres de Georges Petit, le monument Pietkin (le médaillon était achevé dès 1925) est certainement celui dont l’existence est la plus chahutée.

La stèle est en effet inaugurée le 3 octobre 1926 dans un climat passionné. Une partie du clergé local a en effet protesté contre l’architecture générale du monument et son caractère païen. À l’initiative de l’abbé Toussaint, curé de Waimes, relayé dans un premier temps par La Libre Belgique et la Gazette de Liège, une campagne d’opposition aux « deux Romains tétant la Louve » a mobilisé l’opinion : immorale, indécente, païenne, les qualificatifs employés pour désigner la stèle cachent pourtant mal la germanophilie de l’abbé Toussaint. Quand celle-ci est dénoncée, plusieurs signataires de la protestation du clergé malmédien se rétractent. La journée d’inauguration sera dès lors consensuelle, sous les auspices de l’Assemblée wallonne et de son secrétaire général, Joseph-Maurice Remouchamps. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement figurent un représentant officiel du gouvernement belge, les consuls de France et d’Italie, des parlementaires wallons, ainsi que les bourgmestres de Liège et Verviers et un représentant officiel de la ville de Namur, notamment. Le général Baltia s’était fait excuser. L’inauguration est mise à profit pour rééditer le chant Todis Walons écrit par Pietkin en collaboration avec Guillaume Bodet (10 septembre 1898) et pour rappeler la mémoire d’autres défenseurs de la culture française : les curés Joseph Dethier, Henri Herbrand, Henri Robert, les instituteurs Jules Koch, Louis Thunus, François Dethier, Martin Bodarwé et Joseph Serexhe, ainsi qu’Olivier Lebierre et le papetier Steinbach. Les autorités de Sourbrodt ont mobilisé la population ; les drapeaux sont nombreux, aux couleurs belges, wallonnes, malmédiennes, françaises et italiennes. L’histoire du monument ne s’arrête cependant pas là.

Durant l’hiver 1940, des habitants de la région témoignent de leurs sympathies nazies en endommageant le monument Pietkin. La louve romaine est abattue et les traits de Pietkin sont burinés. Généralement, on attribue aux soldats allemands la détérioration du monument en juin 1940, mais, après la guerre, les auteurs sont clairement identifiés et condamnés par la Cour d’Appel de Liège (16 mai 1952) à payer des dommages et intérêts. Influencées par l’opinion publique et quelques articles de journaux surtout wallons, les autorités locales vont jusqu’au bout de la procédure judiciaire et entament les travaux de restauration du monument Pietkin au milieu des années 1950. Se gardant d’inviter officiellement les milieux wallons qui ont maintes fois plaidé en faveur de la restauration du monument, l’administration communale de Robertville inaugure, le 2 juin 1957, la haute colonne de pierres surmontée de la louve romaine, symbole de la latinité, et portant en médaillon l’effigie de l’abbé Pietkin. Des manifestations à portée symbolique différente se déroulent épisodiquement au pied de ce monument situé sur la route de Botrange.

Sur le bas du monument actuel, on retrouve les inscriptions similaires à celles de 1926, à savoir :

Monument érigé par souscription publique à

l’initiative de l’Assemblée wallonne sous le

patronage du lieutenant général baron Baltia

haut commissaire royal et des villes de

Charleroi, Dinant, Huy, Ixelles, Liège, Mons, Namur,

Nivelles, Pepinster, Spa, Stavelot, Tournai et Verviers.

MCMXXVI

L’inscription suivante résume la restauration de la manière suivante :

Détruit en 1940

a été reconstruit en 1956 à l’initiative

de l’administration communale

de Robertville

La Vie wallonne, 1ère année, n°6, 15 février 1921, p. 282-282

La Terre wallonne, 1924, t. 10, n°56, p.121

La Vie wallonne, septembre 1926, LXXIII, p. 31-51, 52-54

La Terre wallonne, 1927, t. 16, n°95-96, p. 365

Le Gaulois, 4 mars 1950, n°183, p. 4

La Wallonie nouvelle, 1938, n°28, p. 2

La Vie wallonne, II, 1957, n°278, p. 134-139

Rue de Botrange

4950 Sourbrodt (Waismes)

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

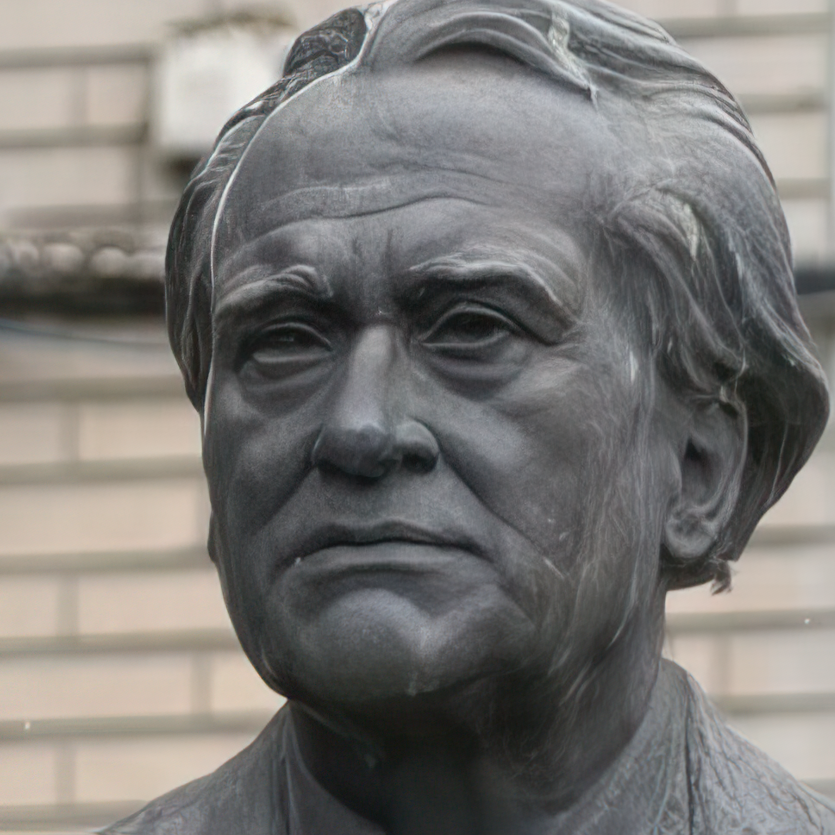

Buste du peintre Pierre Paulus à Châtelet

C’est en 1998, année de la rétrospective Magritte à Châtelet, que les autorités locales ont décidé de l’aménagement d’une « Promenade Magritte », dans le centre de la ville. À ce parcours consacré au peintre surréaliste se sont ajoutées, par la suite, d’autres références à d’illustres personnalités de Châtelet.

C’est ainsi qu’en 2000, a été inclus un monument dédié au peintre Pierre Paulus. Situé place d’Outre Biesme, devant l’ancien magasin de meubles « La Fiancée », en plein cœur de la cité, le monument restitue Pierre Paulus à son village natal et rend un hommage tout particulier à celui qui a dessiné le drapeau wallon. Avec l’adoption par le Parlement wallon du décret, le 23 juillet 1998, qui retient le coq rouge sur fond jaune imaginé par Paulus comme drapeau officiel, il devenait urgent pour Châtelet d’honorer le créateur de l’emblème wallon.

Dessiné par le peintre Léon Moisse, le piédestal qui soutient le buste de Paulus est, en effet, précédé d’une autre pierre brute, où est incrustée une plaque présentant le coq rouge sur fond jaune du drapeau officiel de la Wallonie. Deux céramiques du maître-potier Clovis Lambert, de la poterie Willy Biron, sont incrustées dans la pierre de granit qui rappelle les rochers de la peinture « Le sens des réalités » de Magritte. L’une des deux céramiques représente le blason et la devise du baron Paulus ; l’autre reproduit son écriture et sa signature :

« Fait pour l’Assemblée wallonne

En 1912

Pierre Paulus »

Le peintre Paulus

Au-delà du drapeau wallon, le peintre Pierre Paulus de Châtelet (1881-1959) est apprécié pour son impressionnante production picturale où Charleroi, la Sambre, ses habitants et son industrie constituent ses sujets principaux.

Engagé dans des études qui devaient le conduire à devenir architecte, Pierre Paulus a croisé la route de Constant Montald à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, et il s’est alors résolument tourné vers la peinture. Dès les premières années du XXe siècle, il s’affirme comme le peintre des charbonnages et des usines, des mineurs et des métallurgistes, des terrils, des hauts fourneaux, des lourdes péniches chargées de charbon, des paysages industriels, sous un ciel clair ou sous un ciel de pluie, couverts de neige ou illuminés par les lueurs rouges des forges. Rapidement étiqueté comme le continuateur de Constantin Meunier, Paulus devient le chantre du Pays noir.

Exposées en Europe comme aux États-Unis, ses œuvres ne se limitent pas au caractère social ; il lui arrive de traiter des animaux, des fleurs délicates ou des natures mortes ; il accepte d’ailleurs d’être professeur d’art animalier à l’Académie d’Anvers de 1929 à 1953, mais c’est l’aspect réaliste et anecdotique de même que les couleurs sombres qui caractérisent alors ses peintures.

Le sculpteur Alphonse Darville

Le buste original est l’œuvre d’Alphonse Darville (1910-1990). Celui qui est exposé à Châtelet est une copie de celui qui a été inauguré en 1930 dans le parc Astrid de la ville de Charleroi.

Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, le jeune Darville étudiait encore à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. À 20 ans, il était encore fort peu connu quand il s’est vu confier la responsabilité d’inscrire son illustre contemporain dans le bronze pour l’éternité.

Ce n’est que l’année suivante que Darville recevra le Prix Godecharle puis, en 1935, le Premier Grand Prix de Rome. Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateurs de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Darville contribue aussi à la création de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Renseignements communiqués par Claude Coisman de l’asbl Le Vieux Châtelet (mai et juin 2014)

Châtelet, Mémoire en Images, asbl Le Vieux Châtelet, 2003.

Laurent LÉVÊQUE, Alain COLIGNON, Pierre Paulus, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1244-1245.

Chantal LEMAL-MENGEOT, Pierre Paulus, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 288-290.

Pierre Paulus (1881-1959). Les couleurs de l’humanisme, Musée des Beaux-Arts, 1998.

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie ».

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982.

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290 ; t. II, p. 190.

Place d’Outre Biesme

6200 Châtelet

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste du peintre Pierre Paulus à Charleroi

Parc public créé à la fin du XIXe siècle et baptisé parc Astrid peu après le décès accidentel de la reine, en 1935, cet espace vert au cœur de Charleroi a été choisi pour disposer plusieurs bustes ou monuments honorant des personnalités de la métropole wallonne.

Le peintre Paulus

C’est ainsi qu’en 1930 a été inauguré un buste en l’honneur du peintre Pierre Paulus de Châtelet (1881-1959). Bien connu pour avoir dessiné le coq hardi, rouge sur fond jaune qui a fini par devenir le drapeau officiel de la Wallonie en 1998, il l’est tout autant pour son impressionnante production picturale où Charleroi, la Sambre, ses habitants et son industrie constituent ses sujets principaux.

Engagé dans des études qui devaient le conduire à devenir architecte, Pierre Paulus a croisé la route de Constant Montald à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, et il s’est alors résolument tourné vers la peinture. Dès les premières années du XXe siècle, il s’affirme comme le peintre des charbonnages et des usines, des mineurs et des métallurgistes, des terrils, des hauts fourneaux, des lourdes péniches chargées de charbon, des paysages industriels, sous un ciel clair ou sous un ciel de pluie, couverts de neige ou illuminés par les lueurs rouges des forges. Rapidement étiqueté comme le continuateur de Constantin Meunier, Paulus devient le chantre du Pays noir.

Exposées en Europe comme aux États-Unis, ses œuvres ne se limitent pas au caractère social ; il lui arrive de traiter des animaux, des fleurs délicates ou des natures mortes. Il accepte d’ailleurs d’être professeur d’art animalier à l’académie d’Anvers de 1929 à 1953, mais c’est l’aspect réaliste et anecdotique de même que les couleurs sombres qui caractérisent alors ses peintures.

Le sculpteur Alphonse Darville

Pierre Paulus n’a pas encore 50 ans lorsque son buste est inauguré à Charleroi. L’œuvre a été réalisée par Alphonse Darville (1910-1990). Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, le jeune artiste étudie encore à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Et, à 20 ans, il est encore fort peu connu quand il se voit confier la responsabilité d’inscrire son illustre contemporain dans le bronze pour l’éternité.

Ce n’est que l’année suivante que Darville recevra le Prix Godecharle puis, en 1935, le Premier Grand Prix de Rome. Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateurs de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Darville contribue aussi à la création de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972.

Restauration et vol

Quelque peu abîmé par le temps, le buste de Pierre Paulus a fait l’objet d’une restauration profonde en 1998, au moment même où se discutaient, au Parlement wallon, les avant-projets de décret fixant définitivement les symboles wallons (drapeau, chant, fête). Les décrets avaient été votés en juillet. Et, le 18 septembre, dans le cadre des fêtes de Wallonie organisées à Charleroi par les autorités locales, on procédait à l’inauguration du buste en bronze de Pierre Paulus, l’auteur du drapeau wallon.

C’est ce buste du parc Astrid qui a été volé durant l’hiver 2007-2008. Interpellé par Jacques Van Gompel puis par Étienne Knoops, l’échevin de la Culture, Antoine Tanzilli n’a pu que déplorer le méfait à mettre en rapport, estimait-il, avec les cours élevés des matières premières, singulièrement du cuivre (…) » qui conduit des individus peu scrupuleux à faire main basse sur des objets comme le buste de Paulus.

Pour prévenir tout acte similaire sur les autres bustes du parc Astrid, ceux-ci ont été mis à l’abri par les autorités locales (2008). Deux nouveaux exemplaires ont été refaits par la ville de Charleroi qui en installe un à Châtelet, devant l’ancien magasin de meubles La Fiancée. Celui du parc Astrid faisait défaut en février 2014, seul son socle évoquant la présence passée du buste.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Laurent LÉVÊQUE, Alain COLIGNON, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1244-1245.

Chantal LEMAL-MENGEOT, Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 288-290.

Pierre Paulus (1881-1959). Les couleurs de l’humanisme, Musée des Beaux-Arts, 1998.

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie ».

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982.

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290.

Parc Astrid

6000 Charleroi

Paul Delforge

Province de Liège

Plaque Léon-Ernest HALKIN

Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, professeur d’histoire moderne et de critique historique, Léon-Ernest Halkin (1906-1998) est un historien d’envergure internationale. Son Initiation à la critique historique, rédigée en 1939 et sans cesse enrichie, demeure un ouvrage incontournable dans la formation historique.

Très tôt attentif à la question wallonne, il insiste sur la nécessité de mieux connaître et enseigner l’histoire régionale, afin de mieux appréhender l’histoire générale. Dans ce cadre, il contribue à la publication de la brochure L’enseignement de l’histoire en Wallonie.

Sous l’Occupation, L.-E. Halkin s’engage activement dans la Résistance. C’est ainsi qu’il fonde le clandestin Ici la Belgique libre, devient membre du Front de l’Indépendance et dirige le service Socrate, qui aide les réfractaires de la région liégeoise.

Dénoncé en novembre 1943, il est déporté et envoyé dans les camps de concentration de Gross-Rosen, Dora et Nordhausen.

Libéré en avril 1945, il participe au Congrès national wallon. Par la suite, en parallèle à sa brillante carrière scientifique, il continuera de s’investir au sein de Rénovation wallonne, mouvement wallon d’obédience catholique. Il sera élevé au rang d’Officier du Mérite wallon, à titre posthume, en 2012.

place du XX août

4000 Liège

Guy Focant © SPW-Patrimoine

Institut provincial d’hygiène et de bactériologie

Fondé à l’instigation du docteur Descamps, membre du Conseil provincial du Hainaut, l’Institut d’Hygiène et de Bactériologie répondait aux besoins de son temps : la lutte contre les épidémies.

Inauguré en 1911, au boulevard Sainctelette, il est le résultat du travail des architectes Symons et Dubail. Construit sur un plan en T, l’édifice comprend trois niveaux de hauteur dégressive.

De tendance néo-renaissante, son style est pourtant bien éclectique et puise son inspiration tant dans l’Art nouveau que dans l’art de la Renaissance : pilastres colossaux, rythme vertical, bossages et décorations antiques.

Le hall d’entrée est le seul élément d’origine avec sa cage d’escalier à double volée en marbre beige, bordé d’une balustrade de fer battu. Pour le reste, rien ne subsiste de la structure du bâtiment dans lequel l’actuel Institut provincial d’Hygiène et de Bactériologie poursuit ses activités.

1913 : l’Assemblée wallonne

L’Assemblée wallonne qui se tient à Mons le 16 mars 1913 constitue sans aucun doute une étape primordiale dans la construction d’une identité wallonne. C’est en effet lors de cette réunion que l’Assemblée s’est définitivement prononcée sur l’adoption d’un drapeau wallon.

Déjà évoquée lors du Congrès de 1905, la question avait été relancée en 1907 par la revue liégeoise Le Réveil wallon, qui proposait l’emblème du coq.

L’inauguration du monument de Jemappes en 1911 et le discours qu’y prononça Jules Destrée avaient conforté les membres de l’Assemblée wallonne dans cette idée.

Lors de la réunion du 16 mars 1913, Richard Dupierreux présente un rapport, qui lui avait été demandé lors de l’assemblée de juillet 1912. Il y justifie la nécessité de choisir des emblèmes pour la Wallonie et déclare « qu’un drapeau, un chant et une fête wallonne affirmeront l’unité régionale ».

Il parvint à convaincre ainsi les membres de l’Assemblée qui opteront pour un drapeau wallon sur lequel figure un coq rouge sur fond jaune.

Le choix définitif se fera à Ixelles le 20 avril 1913 à l’occasion de la troisième réunion de l’Assemblée wallonne.

L’Assemblée confie alors à l’artiste Pierre Paulus la tâche de dessiner le coq qui figurera sur l’emblème wallon.

C’est en juillet 1998 seulement que le Parlement wallon, à l’initiative de son ancien président Willy Burgeon, adoptera un décret faisant du coq de Paulus l’emblème officiel de la Région, ce qu’il était déjà depuis 1975 pour la Communauté française.

Boulevard Sainctelette 55

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009