IPW

Ruines de l’abbaye de Clairefontaine

Les origines du hameau de Clairefontaine sont indissociables de la fondation par la comtesse de Luxembourg Ermesinde d’une abbaye dans la première moitié du XIIIe siècle dans le but d’en faire une nécropole de famille. Le monastère s’affilie à l’ordre de Cîteaux en 1258, s’installe dans le creux d’une vallée boisée et se développe au fil des siècles : abbatiale, bâtiments abbatiaux, moulin, scierie, logements d’ouvriers, maison de justice.

Le tout est ravagé en 1794 par des soldats français et laissé à l’état de ruines. Au XIXe siècle, de nouvelles constructions réutilisant les matériaux de la défunte abbaye s’implantent non loin de là. Aujourd’hui, les ruines de l’abbaye résultant des fouilles menées par la Région wallonne sont visitables. Elles présentent les vestiges de l’abbatiale des XIIIe et XIVe siècles et en particulier de la chapelle Sainte-Marguerite.

Rue du Cloître

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2014

Guy Focant (SPW)

Ancien couvent des Célestines

Bâti entre 1635 et 1658, le couvent namurois des soeurs Célestines formait un vaste ensemble dont l’aile principale abritait la salle capitulaire, le réfectoire, etc. La façade principale compte une dizaine de travées sur deux niveaux et est édifiée en brique et pierre bleue. Très sobre, le bâtiment constitue un bel exemple d’architecture traditionnelle mosane. Le monastère ou du moins son aile centrale, la seule qui subsiste, connut diverses affectations après la Révolution française, la dernière étant de servir de réserve aux ateliers communaux. Dans le cadre de la vaste campagne de réhabilitation de l’îlot des Célestines et du quartier lui-même, l’aile centrale de l’ancien couvent fut restaurée par les architectes Christian Dejardin et Jean-Pierre Wargnies (de l’Atelier de l’Arbre d’Or), à la fin des années 1990, tandis que les architectes Olivier De Sorgher et Nicolas Giomorey (du Bureau Dupont) restaurèrent plus tard, eux, pour l’IPW l’édifice non classé construit au xixe siècle à l’emplacement de l’ancienne entrée du couvent.

Dix ans, trois Ministres, trois partis

Inauguré en février 1998, l’ancien couvent des Célestines abrite à partir de 2004 le cabinet du Ministre socialiste de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine Jean-Claude Marcourt. Avant celui-ci, les lieux avaient accueilli le cabinet du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, le social-chrétien Guy Lutgen (1998-1999), puis celui du libéral Michel Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement (1999-2004).

Le siège de l’Institut du Patrimoine wallon

À quelques mètres à peine du cabinet ministériel, le siège central de l’Institut du Patrimoine wallon se situe depuis mars 2002 dans une maison de maître néoclassique construite au xixe siècle à l’emplacement de l’ancienne conciergerie du couvent des Célestines. Cet immeuble avait servi de bureaux à la ville de Namur jusqu’à son rachat par la Région en même temps que l’ancien couvent. Les architectes chargés de sa réaffectation ont habilement installé quatre niveaux et demi de locaux dans un espace qui n’en comptait que deux auparavant, tout en respectant la structure et le caractère de l’édifice.

Le siège de l’Union des Villes et Communes

À deux pas de l’ancien couvent, de l’autre côté de la rue de l’Étoile (no 4) et face aux anciens bâtiments du moulin du même nom intégrés dans le projet de cabinet ministériel, le nouveau siège de l’Union des Villes et Communes de Wallonie se trouve dans une construction contemporaine de qualité, audacieuse de modernité, nichée dans un très bel espace vert. Conçu par l’architecte Wargnies de l’Atelier de l’Arbre d’Or, ce bâtiment a été inauguré le 22 juin 2004.

Architecture

Il s’agit d’une bâtisse traditionnelle en brique et pierre bleue, conservant aux deux niveaux des fenêtres à croisées et à queues de pierre. À gauche, les fenêtres du rez-de-chaussée présentent un linteau bombé à clé. À l’extrême droite s’étend une large zone remaniée, à l’exception cependant du reste d’une porte originelle. Celle-ci possède des montants chainés taillés obliquement, terminés par un congé.

Notons les grandes ancres en Y, les harpes d’angle et la corniche de pierre en doucine. On suppose une réfection du pignon au XVIIIe siècle. Lors des remaniements des XIXe et XXe siècles, certaines croisées ont été supprimées et certaines fenêtres transformées en porte.

Place des Célestines

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons

L’université de Liège, installée depuis 1817 au centre de la ville, conserve malgré les destructions et aménagements successifs quelques éléments du collège des Jésuites wallons, installé à cet endroit depuis 1582. Situés dans la cour intérieure et abritant notamment les services de la bibliothèque générale, les bâtiments historiques du « collège-en-île » ont été érigés en brique et calcaire sur les plans du maître-maçon Paquay Barbière dans la première moitié du XVIIIe siècle sur deux niveaux. L’aile principale, face à la salle académique, est longue de treize travées dont les cinq centrales sont en léger retrait et donnent l’illusion de deux ailes latérales. Une aile perpendiculaire dans la même cour subsiste également bien que sensiblement réaménagée au fil du XIXe siècle. Ces bâtiments sont caractéristiques de l’architecture liégeoise de l’époque : volumes de brique et calcaire, rythmés par des cordons de pierre prolongeant les seuils des fenêtres.

Quelques mois après les premiers faits révolutionnaires, comme cela fut le cas à Mons, une « Société des amis de la liberté et de l’égalité » est fondée à Liège en 1790. Créée à l’image de la société des Jacobins de Paris, elle doit cesser ses activités en janvier 1791, suite à l’occupation autrichienne de la ville et au rétablissement de l’Ancien Régime. Quelques jours après la libération de Liège par les troupes de Dumouriez en novembre 1792, elle reprend vie. Ses séances se tiennent dans l’église du Grand Collège, au sein du complexe des Jésuites wallons. Comme à Mons, cette société ne survit que quelques temps seulement. Ensuite, après le retour des Français en 1794, l’armée investit les lieux et y installe une boulangerie : seize fours sont construits et l’église est transformée en magasin pour le grain et la farine.

Après l’annexion et la décision à Paris de créer une école centrale dans chaque préfecture, l’ancien collège est transformé en école centrale du département de l’Ourthe par arrêté de l’administration centrale du département du 7 avril 1797. Après une série de travaux de rénovation et d’aménagement, l’installation du corps professoral a lieu le 22 septembre 1797 à l’occasion de la fête de la fondation de la République. Comme le prévoit la loi, neufs chaires y sont créées : dessin, histoire naturelle, langues anciennes, mathématiques, chimie et physique expérimentales, grammaire générale, belles-lettres et législation. Les premiers cours s’ouvrent le 21 décembre suivant. L’école accueille jusqu’à 200 élèves ; bien moins que le collège d’Ancien Régime (300 à 350) mais plus que les écoles centrales de Namur, Bruges, Maestricht et même Bruxelles. Parmi ceux-ci, certains se distinguent par la suite : J. de Behr devient premier président de la cour d’appel de Liège ; P. Poswick, ministre de la Justice ; Closson et Raikem professeurs à la faculté de Médecine de l’Université de Liège ; T. Teichman, gouverneur de la province d’Anvers ; H. Rutxhiel devient un des sculpteurs en vogue sous l’Empire à Paris. L’école est supprimée à la fin du régime consulaire.

Le décret impérial du 17 mars 1808 offre une nouvelle affectation aux bâtiments en créant et organisant l’Université impériale. Dans ce décret, Liège est désignée comme siège d’une académie, c’est-à-dire d’une faculté des Lettres et d’une faculté des Sciences. Le Strasbourgeois Franz-Antoine Percelat est désigné comme recteur de cette nouvelle académie qui est la seule université pour les départements de l’Ourthe, de la Meuse inférieure, de la Roer et de Sambre-et-Meuse. Cette nouvelle affectation prestigieuse renforce encore le rôle primordial de Liège sous l’Empire par rapport aux autres villes de la région. En effet, en Wallonie, seule Liège compte une université impériale, une cour d’appel et une sénatorerie.

La faculté des Sciences de Liège est officiellement créée par un arrêté du 25 septembre 1811, date que l’on peut considérer comme celle du début de l’aventure universitaire en cité ardente. Déjà, l’institution prend ses quartiers dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons. Un décret impérial du 4 janvier 1813 offre également à l’université les bâtiments de l’ancien couvent des Croisiers tous proches afin de s’agrandir. Situés autrefois dans la rue du même nom, ces bâtiments ont été démolis.

Pl. du Vingt Août 7

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW-Patrimoine

Collégiale de Huy

La collégiale Notre-Dame de Huy, merveille du style gothique et joyau du bord de Meuse, a été édifiée en phases successives entre 1311 et 1536.

Elle a bénéficié d’une importante campagne de restauration en 1851 et d’une autre ces dernières années, toujours en cours.

Lieu de villégiature des princes, la ville de Huy et sa collégiale gardent le souvenir des souverains liégeois. Les bâtiments ayant précédé l’église actuelle ont été consacrés par les princes-évêques Baldéric II et Théoduin, celui qui accorda aux Hutois leur première charte d’affranchissement en 1066.

Depuis les origines, l’édifice est un des lieux de sépulture des comtes de Huy, charge détenue depuis 985 par les évêques de Liège. Une crypte, découverte en 1906, avait été consacrée en 1066 par Théoduin de Bavière (1048-1075) et était alors destinée à exposer les reliques de saint Domitien. Le prince fut enterré dans l’église hutoise qu’il avait fait construire. Le choix de ce sanctuaire comme lieu de sépulture en 1075 est révélateur de l’affection portée à la ville de Huy par le prince-évêque.

Le 15 mars 1311, Thibaut de Bar (1303-1312) pose la première pierre d’une nouvelle église. Le chœur de l’édifice gothique est consacré en 1377 par le prince-évêque Jean d’Arckel (1364-1378).

Parvis Théoduin de Bavière

4500, Huy

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Servais de Dourbes

Dès le début du XIIIe siècle, Dourbes était partagé en deux seigneuries : la seigneurie de Dourbes-le-Mont, relevant du comté de Namur et la seigneurie de Dourbes-le-Val, dépendant de la principauté de Liège. L’église Saint-Servais, située sur un petit éperon au sud du village, a été édifiée essentiellement aux XIIIe et XIVe siècles. Le plan du bâtiment est composé d’une longue nef, d’un choeur à trois pans de même largeur et d’une chapelle perpendiculaire au sud.

Placée contre un mur de la chapelle sud, l’épitaphe de Charles de Baillet et d’Anne Darche de Tromecoute, datée des alentours de 1750, fait référence au prince-évêque Jean-Théodore de Bavière (1744-1763). Cette dalle murale comporte deux blasons de forme ovale entourés de deux lions dans le haut de la composition. Le bas comporte l’épitaphe en elle-même qui nous en apprend beaucoup sur les fonctions du défunt dans le système principautaire : « Icy reposent le corps de feu M. Charles J. de Baillet, en son vivant écuyer et bailly des forêts de la ville et châtellenie de Couvin pour son altesse épiscopale prince de Liège et grand bailly de la terre souveraine de Fagnolles pour son altesse le prince de Ligne (…) ».

5670 Viroinval

Frédéric MARCHESANI, 2013

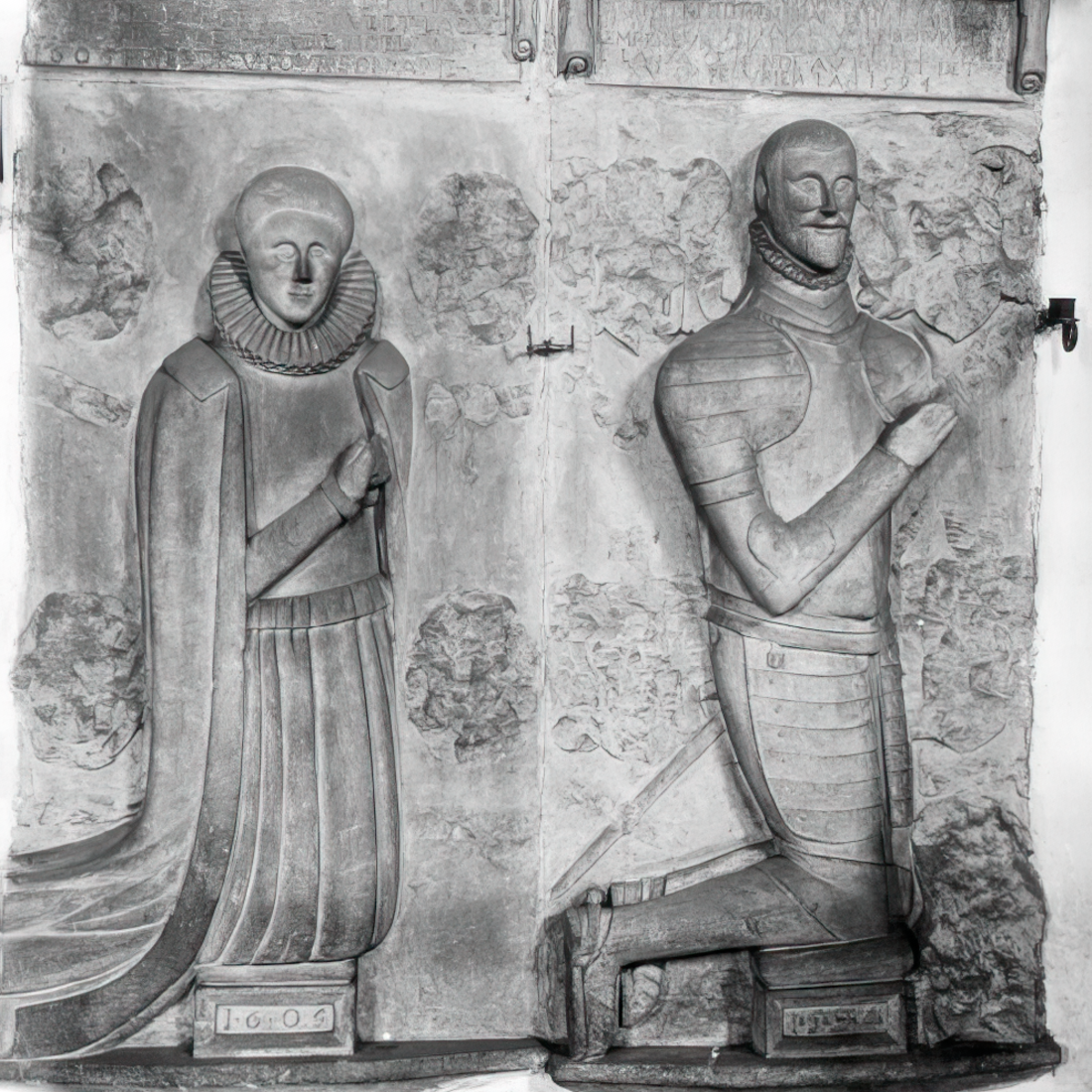

Eglise Saint-Sébastien de Loyers

L’église Saint-Sébastien, proche du château, est un petit édifice gothique en calcaire, fortement remanié au XIXe siècle. Elle se compose d’un plan très simple comprenant un chœur à trois pans précédé d’une travée droite, d’une nef flanquée de deux chapelles et d’une tour latérale. L’église et le cimetière ont conservé de nombreux monuments funéraires des XVIe et XVIIe siècles.

Parmi ceux-ci se trouve la dalle de Godefroid d’Ève et d’Hélène de Salmier, datée de 1552, encastrée dans le mur de clôture de l’ancien cimetière et mentionnant elle aussi l’ancien comté de Namur. De cette dalle à effigies, il ne reste pourtant que trois fragments. Sur la bordure de l’un d’eux se trouve une inscription en minuscules gothiques: « Godefroid d’Eve, chevalier de Loyers, en son temps bailli de Bouvignes, lieutenant sous Monsieur le marquis de Berghes, capitaine général du duché de Luxembourg et comté de Chiny et depuis lieutenant sous monsieur le sénéchal du Hainaut, gouverneur et souverain bailli du pays et comté de Namur (…) ».

Rue de Bossimé 24

5101 Loyers

Frédéric MARCHESANI, 2013

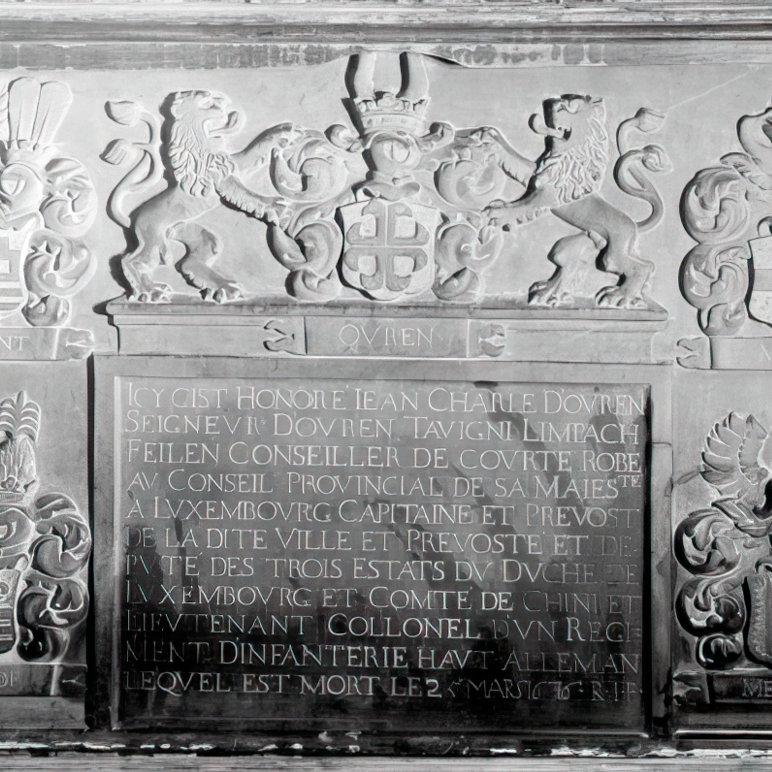

Eglise Saint-Rémy de Tavigny

Entourée de son cimetière et sise sur une butte, cette belle église classée a été érigée vers 1736 en moellons enduits et blanchis. À l’ouest se trouve une tour presque aveugle surmontée d’une flèche octogonale d’ardoises. L’entrée se fait par un portail cintré vers un vaisseau à nef unique de trois travées.

Encastrée dans les lambris du côté droit de l’église, une pierre tombale oblongue porte l’épitaphe de Jean-Charles d’Ouren : « Icy gist honore Jean-Charles d’Ouren, seigneur d’Ouren, Tavigni, Limpach, Feilen, conseiller de courte robe au conseil provincial de sa maiesté à Luxembourg, capitaine et prévost de la dite ville et prévosté et député des trois Éstats du duché de Luxembourg et comté de Chini, lieutenant collonel d’un régiment d’infanterie ».

Tavigny 18

6662 Houffalize

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Pierre de Jamoigne

Cité dans le domaine carolingien dès 888, Jamoigne est dotée d’une importante paroisse dédiée à saint Pierre. Le village, possession des comtes de Chiny, est érigé en seigneurie haute-justicière sous l’autorité de la famille du Faing. Elle est ensuite élevée au rang de baronnie en 1623 par les archiducs Albert et Isabelle et mise en engagère à partir de 1728.

Considérée comme l’une des plus anciennes dépendances de l’abbaye d’Orval, l’église Saint-Pierre conserve une tour imposante élevée au XIIe siècle. Le bâtiment a connu d’importants remaniements en 1724 puis en 1871-1872.

Parmi les monuments funéraires conservés, celui du seigneur Jehan du Faing de Tassigny décédé en 1594, retient l’attention. Il porte une inscription mentionnant deux rois d’Espagne : « pour le service de l’empereur Charles V et roy Philippe II ». La tombe de l’épouse du baron de Huart décédé en 1738 mentionne pour sa part que le défunt était « chevalier du Saint-Empire, lieutenant des armées de sa majesté catholique ».

Rue de la Centenaire 23

6810 Chiny

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Basilique Saint-Materne de Walcourt

Ville d’origine médiévale bâtie sur un promontoire peu élevé dominant la vallée de l’Eau d’Heure, Walcourt est située au carrefour des comtés de Namur et de Hainaut et de la principauté de Liège. La ville est toujours aujourd’hui caractérisée par l’imposante basilique Saint-Materne, héritière d’un édifice consacré en 1026 par le seigneur du lieu. Progressivement agrandie et modifiée par la suite, elle est ravagée par un incendie en 1228.

L’église est reconstruite en style gothique ; ses travaux s’étalent sur plusieurs siècles. Le voûtement est achevé au XVe siècle et l’aménagement intérieur se poursuit au XVIe siècle par l’installation des stalles et du jubé, peut-être offert par Charles Quint. Un nouvel incendie entraîne la reconstruction de la haute flèche de la tour occidentale en 1615. L’intérieur reçoit ensuite un mobilier baroque et une nouvelle sacristie est construite à partir de 1705.

À la fois collégiale et lieu de pèlerinage, l’église porte le prestigieux titre de basilique. La pièce maîtresse est sans aucun doute l’imposant jubé dit « de Charles Quint ». L’œuvre datée de 1531 est surmontée d’un calvaire plus ancien. Elle est abondamment décorée : flammes, accolades enrichies de fleurons, frises, feuillages, pinacles, statues et médaillons dans le pur style gothique tardif. La tradition attribue en effet la donation de l’œuvre par le roi d’Espagne lui-même. Les armoiries de Charles Quint et de la maison d’Espagne figurent d’ailleurs sur le jubé. Le premier représente les armes personnelles de Charles Quint : un blason portant une aigle bicéphale impériale et surmonté de la couronne impériale. Les secondes, celles de la maison d’Espagne, sculptées et peintes, rappellent celles plus tardives de Philippe II sur la halle al’Chair 11. Les différents quartiers qui forment les possessions espagnoles se retrouvent sur un blason entouré de la Toison d’Or et surmonté de la couronne royale. Une autre trace liée à Charles Quint est conservée dans l’église. Situé au mur ouest du côté nord, l’épitaphe de Toussaint Staffe, écuyer et lieutenant maïeur de Walcourt date de 1621. À en croire les inscriptions présentes sur le monument, le défunt aurait vécu jusqu’à l’âge respectable de 110 ans ! Le texte précise qu’il a mené ses fonctions de maïeur de la Cour de justice pendant 60 ans « sous la commission de l’empereur Charles V ».

Grand Place

5650 Walcourt

Frédéric MARCHESANI, 2013

Eglise Saint-Martin de Rouvroy

L’église Saint-Martin a été reconstruite en style néogothique en 1856-1857. Elle conserve toutefois des éléments plus anciens comme la tour, millésimée 1709, du mobilier et plusieurs monuments. Parmi ceux, ci, un mémorial fait référence à l’empereur Joseph II d’Autriche. Le monument de Joseph de la Fontaynne, comte de Harnoncourt, se présente sous la forme d’une pierre sculptée dans du marbre noir et blanc figurant les armoiries du défunt et comportant une longue inscription dans la partie inférieure de la composition : « Ci-gît son excellence haut et puissant seigneur Joseph Louis Mathieu de la Fontaynne, comte d’Harnoncourt, chambellan de S.M. l’empereur d’Autriche, général de cavalerie, ancien propriétaire d’un régiment de cuirassiers, commandant général de la Pologne autrichienne (…) ».

Frédéric MARCHESANI, 2013