Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Joseph WAUTERS

Monument Joseph Wauters, réalisé par Oscar Berchmans avec l’architecte Joseph Moutschenn 28 juin 1931.

Situé place de l’École moyenne, au cœur de Waremme, le monument Joseph Wauters rend hommage à une des personnalités socialistes les plus connues en Wallonie. Avec son bas-relief doré réalisé par Oscar Berchmans, la stèle réalisée par Joseph Moutschen est dévoilée moins de deux ans après la disparition de l’ancien ministre ; devant une foule particulièrement nombreuse, une dizaine d’orateurs prennent la parole, en ce 28 juin 1931 : Émile Vandervelde en tant que patron du POB évoque le parcours politique de Wauters ; en tant que président de l’Association de la Presse Belge, Paul Delandsheere évoque celui qui a été le directeur du Peuple ; après Joseph Van Roosbroeck secrétaire général du POB et sénateur de Malines qui prononce son discours en flamand, Joseph Bondas s’exprime au nom de la Commission syndicale, Arthur Jauniaux au nom des Mutuelles, Victor Servy au nom des Coopératives, Anthony Vienne au nom de la presse socialiste, Fernand Lebeau au nom de la Fédération Huy-Waremme du POB et Georges Hubin en tant que collègue parlementaire.

Sont ainsi évoquées presque toutes les facettes de l’intense activité déployée par Joseph Wauters (Rosoux-Crenswick 1875 – Uccle 1929). Pour être complet, il aurait fallu faire appel à ses professeurs de l’Université de Liège qui l’encadrèrent durant ses études scientifiques et sa défense de thèse en Sciences physiques et chimiques (1901). Il aurait fallu évoquer ses années comme professeur à l’École de Tannerie, de responsable du laboratoire de recherches pour l’industrie du cuir et de secrétaire de la section belge de l’Association internationale des Chimistes des Industries du cuir. Déjà actif au sein des étudiants socialistes, Wauters avait été séduit par la « Charte de Quaregnon » et, homme pragmatique, il avait contribué à fonder mutuelle, coopérative et syndicat, avant d’entrer à la Chambre des représentants, comme élu de Huy-Waremme (1909-1912, 1914-1929). Journaliste puis directeur du Peuple (1910), il devient le délégué du POB auprès du gouvernement du Havre dès les premières semaines de la Grande Guerre. Sous l’occupation, il contribue à la constitution du Comité national de secours et d’alimentation. Après l’Armistice, il devient le premier socialiste élu en Wallonie à siéger dans un gouvernement belge en temps de paix. En charge du Ravitaillement, de l’Industrie et du Travail (1919-1921), il est considéré comme le père d’une série de lois sociales préfigurant un système de sécurité sociale, après l’inscription du suffrage universel dans la Constitution. Parmi d’autres avancées attendues par le POB, outre la suppression de la limitation du droit de grève et la journée des 8 heures, on lui attribue la paternité de l’index. Il sera encore ministre entre 1925 et 1927.

Devant l’école communale, l’espace et le monument qui lui sont consacrés sont à la mesure des éloges qui lui sont prodigués. La décision a été prise dès 1929 et la construction a été entamée en 1930. Le très large espace aménagé devant le monument a été quelque peu rogné avec le temps ; latéralement, la végétation a pris la place de constructions en pierre, mais l’essentiel du monument demeure, avec ses deux hautes statues en bronze, représentant un ouvrier de l’industrie et un agriculteur se serrant la main, bras tendu à l’horizontal, par-dessus la stèle centrale où est incrusté le bas-relief fixant le profil gauche de Joseph Wauters.

A

JOSEPH

WAUTERS

1875

1929

Ce monument est l’un des premiers à être consacrés à une personnalité socialiste en Wallonie. Sa réalisation a été confiée au sculpteur liégeois Oscar Berchmans (Liège 1869 – Spa 1950), qui jouit alors d’une réputation solide. Son monument à Hubert Goffin, inauguré en 1912, est sa carte de visite la plus visible en région liégeoise jusqu’au moment où il achève le très remarqué fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie qui constitue sa plus belle réussite (1930). C’est à ce moment qu’il se consacre au monument Wauters. Berchmans est alors âgé de 61 ans et il enseigne à l’Académie de Liège depuis 1919. Depuis sa plus tendre enfance, il évolue dans un milieu tourné vers la peinture ; lui a cependant opté pour la sculpture lorsqu’il a suivi les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il a aussi fréquenté l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il a appris son métier. Au-delà de commandes pour des particuliers, Berchmans est régulièrement sollicité par les autorités communales liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme celui déjà cité à Hubert Goffin à Ans (1912), ou celui dédié à Hortense Montefiore-Levi (1911), dont le style est assez comparable au monument Wauters de Waremme. Comme ses collègues, Berchmans a également signé de nombreux monuments aux victimes et aux héros de 14-18, par exemple, le mémorial dédié à l’exploit de l’Atlas V ou le bas-relief apposé contre la façade de l’Université de Liège commémorant les exécutions sommaires de civils par les Allemands durant la nuit du 20 au 21 août 1914. Élève préféré de Léon Mignon, il a touché à tous les aspects de son art. Avec le sculpteur, l’architecte Joseph Moutschen (1895-1977) apporte sa contribution à l’hommage au socialiste Wauters. Professeur à l’Académie de Liège, échevin POB des Travaux publics de Jupille, Moutschen a contribué à la réforme des cours d’architecture de l’Académie de Liège où il fera tout sa carrière comme professeur (1922-1959), puis directeur (1948-1960). Proche du Groupe l’Equerre, architecte moderniste, il jouira d’une forte réputation internationale.

Hubert LABY, Joseph Wauters, dans Grands hommes de Hesbaye, Remicourt, éd. du Musée de la Hesbaye, 1997, p. 87-91.

Léon DELSINNE, Joseph Wauters, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 730-737.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 83

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 359

La Vie wallonne, III, 1950, n°251, p. 219

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Place de l’École moyenne

4300 Waremme

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Hortense MONTEFIORE-BISCHOFFSHEIM

Dans l’espace public wallon, les personnalités féminines comptent pour moins de 6% de l’ensemble des monuments dédiés à un personnage historique. Dès lors, le monument Montefiore-Levi créé par Oscar Berchmans et qui a été inauguré à Esneux le 19 juillet 1908 peut être considéré comme un rare modèle. Ce n’est ni un exploit, ni une découverte ni un acte de résistance qui est mis ici en évidence, mais l’action bienfaitrice et constante d’une grande bourgeoise vivant dans la périphérie liégeoise.

Fille du banquier J-R. Bischoffsheim (1808-1883), né en Allemagne, naturalisé Belge et actif dans les milieux financiers bruxellois où il oriente la politique monétaire et financière du jeune État belge, Hortense (1843-1901) épouse en 1866 l’ingénieur Georges Montefiore-Levi (1832-1906), industriel né en Angleterre, naturalisé belge quand il s’installe durablement à Liège, arrondissement dont il sera l’un des représentants directs au Sénat, de 1882 à 1901, au nom du parti libéral.

Le couple acquiert en 1882 le château du Rond-Chêne à Esneux. Souffrant d’un lourd handicap aux jambes depuis sa plus tendre enfance, Hortense Montefiore-Bischoffsheim poursuit une tradition familiale faite de mécénat et de philanthropie. Protectrice de plusieurs œuvres en faveur de la communauté juive de Liège, elle est à l’origine de la construction d’un asile à Esneux destiné à la revalidation et à la convalescence (en milieu rural) de jeunes enfants de Liège, sur base d’un avis médical ; l’œuvre est neutre philosophiquement, et pratique la mixité des jeunes garçons et des jeunes filles. Par ailleurs, à la fin du XIXe siècle, le couple Montefiore fait don à la ville de Liège d’une série de fontaines artistement réalisées et destinées à fournir de l’eau potable aux passants dans les rues de Liège. À sa mort, Hortense Montefiore lègue une partie de sa fortune pour la création d’un hôpital moderne dans la région d’Esneux.

Afin d’honorer cette bienfaitrice, la commune d’Esneux prend l’initiative d’élever un monument. Sa réalisation est confiée au sculpteur liégeois Oscar

Berchmans (1869-1950). Ayant grandi dans un milieu tourné vers la peinture, Oscar opte pour la sculpture lorsqu’il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il fréquente aussi l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il apprend son métier.

Au-delà de commandes pour les particuliers, Berchmans sera souvent sollicité par les autorités liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme ceux dédiés à Montefiore-Levi (1911) ou à Hubert Goffin à Ans (1912). Le monument qu’il réalise en 1908 pour le compte de la commune d’Esneux peut donc être rangé parmi les premiers de celui qui deviendra bien plus tard professeur à l’Académie de Liège.

Tenant compte de l’infirmité de son modèle, l’artiste la représente assise, portant dans ses bras trois très jeunes enfants d’allure chétive ; le groupe est en bronze. Le socle du monument qui est en pierre fait office de siège, et l’ensemble présente un caractère assez massif qu’atténuent à peine les rondeurs voulues par Berchmans. Sur la partie inférieure du siège, de face, apparaît en très grand le mot CHARITE gravé dans la pierre. Vient ensuite l’hommage : « A Mme Montefiore-Levi La commune d’Esneux reconnaissante 1908 ».

- François STOCKMANS, Georges Montefiore-Levi, dans Biographie nationale, t. 38, col. 596-616

- http://www.esneux.be/site/loisirs_et_dec/histoire/index.php?ref_annu=1217&ref_annu_page=942 (sv. février 2014)

- Marie-Sylvie DUPONT-BOUCHAT, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 59

- Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 53-55

- A. PRICK-SCHAUS, N. MALMENDIER et M. DE SELLIERS, « Arts et Nature – temps et espace – Esneux », 2005

Avenue Montefiore 23

4130 Esneux

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Hubert et Mathieu GOFFIN

Il est très rare de rencontrer l’exemple d’un ouvrier nommément identifiable statufié dans l’espace public wallon. Le plus souvent des allégories rendent hommage à la masse des travailleurs anonymes, qu’ils soient métallurgistes, carriers, verriers, mineurs, débardeurs ou agriculteurs. À Ans, sur les hauteurs de Liège, c’est un mineur héroïque qui est honoré par un monument de belle taille. Ouvrier expérimenté, contremaître, le mineur Hubert Goffin (1771-1821) n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver une centaine de ses collègues bloqués sous terre, à la suite d’un coup d’eau dans la mine du Beaujonc (fin février, début mars 1812). Aidé par son jeune fils – lui aussi distingué sur le monument – Goffin réalise un acte de bravoure dont l’Europe entière a connaissance en quelques jours. L’empereur Napoléon en personne est sensibilisé et décide de lui accorder le titre de chevalier de la Légion d’honneur : Hubert Goffin devient ainsi le premier ouvrier à recevoir cette distinction (22 mars 1814). Le régime français connaît ses derniers moments en pays wallon ; à peine mis en place, le régime « hollandais » accorde une attention égale à l’héroïque mineur liégeois qui reçoit le titre de chevalier du Lion de Belgique, en 1815, de la part du nouveau roi Guillaume des Pays-Bas.

Si ces récompenses n’empêchent pas Goffin de trouver la mort dans un autre accident minier survenu en 1821, son souvenir est définitivement entré dans la mémoire collective. Le thème du bon ouvrier qui risque sa vie pour sauver ses camarades est abondamment repris. Ainsi, l’Académie française propose son exemple comme sujet d’un prix de poésie. Dans « sa » commune, il faut attendre 1912, et le centenaire du « miracle », pour qu’un monument soit érigé sur la place communale. L’œuvre a été confiée à Oscar Berchmans (1869-1950).

Ayant grandi dans un milieu tourné vers la peinture, Oscar opte pour la sculpture lorsqu’il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il fréquente aussi l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il apprend son métier. Au-delà de commandes pour les particuliers, Berchmans est souvent sollicité par les autorités liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme ceux dédiés à Georges Montefiore-Levi (1911) ou à Hubert Goffin à Ans. C’est le fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie (1930) qui constitue la plus belle réussite de celui qui enseignera aussi à l’Académie de Liège.

Confié à un artiste considéré comme l’un des meilleurs de son temps, le monument Goffin fait grand

e impression lors de son inauguration, en octobre 1912. Chacun se plait à reconnaître la simplicité à la fois émouvante et tragique d’une scène où le mineur courbé soutient son fils dans l’effort accompli. Casque rudimentaire sur la tête, Hubert Goffin s’appuie sur un piolet. Il est vrai que la foule s’est rassemblée en nombre (cfr HUYGEN, p. 19) pour saluer le monument dédié à un ouvrier, quelques semaines à peine après le scrutin de juin 1912 où les forces socialistes et libérales ont dû s’incliner une nouvelle fois devant une majorité catholique s’appuyant sur une forte représentation flamande, quelques semaines aussi après les violentes échauffourées sociales de Liège, qui se sont soldées par la mort de plusieurs personnes suite aux tirs de la gendarmerie.

À l’issue des importants travaux d’aménagement urbain de la ville d’Ans (début des années 2000), le monument Goffin a fait l’objet d’une rénovation et d’une nouvelle implantation, désormais place Nicolaï. Le centième anniversaire du monument et le bicentenaire de l’acte héroïque de Goffin ont fait l’objet d’importantes manifestations au niveau communal.

Ans et Awans, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2008, p. 44

Claude RAUCY, Hubert Goffin, chevalier de la mine, Ans, 2012

Henri HUYGEN, Hubert Goffin en 2012, livre informatique cfr http://www.huygenhenri.net/hubert%20goffin%20oct2008/lecteur.swf (sv. janvier 2014)

Place communale (transfert Place Nicolaï)

4430 Ans

Paul Delforge

KIK-IRPA, Bruxelles et © Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

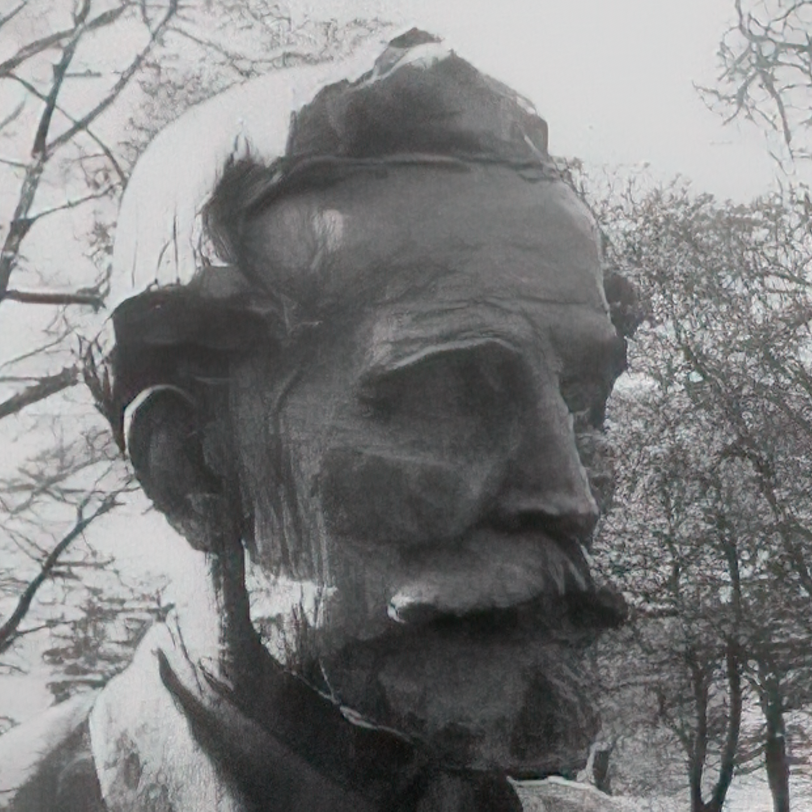

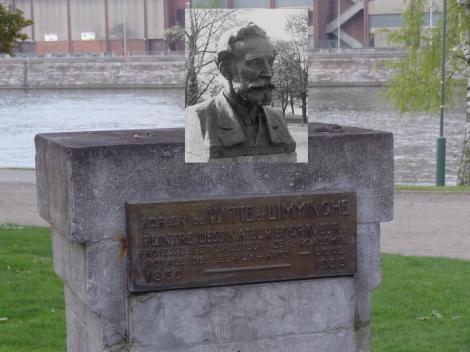

Buste Adrien de Witte

Buste Adrien de Witte, réalisé par Oscar Berchmans avec l’aide de l’architecte Alfred Lobet, 19 novembre 1938.

Au lendemain de l’Exposition universelle de 1905, le parc de la Boverie devient progressivement le lieu privilégié pour accueillir des monuments dédiés principalement à des artistes liégeois. Dès 1907, est inauguré un buste dédié au peintre Léon Philippet ; en juillet 1923, Gilles Demarteau est honoré à son tour, avant que ne les rejoignent, sans être exhaustif, Louis Boumal (1925), Jean Varin (1928), Jean-Barthélémy Renoz (1930), Armand Rassenfosse (1935), Adrien de Witte (1938), Georges Antoine (1938), Auguste Donnay (1956 ?) et Richard Heintz (1956). Une galerie des bustes prend ainsi place dans la pergola du parc de la Boverie ; elle permet au public de croiser une palette d’artistes de renom, du moins jusqu’au début du XXIe siècle. On assiste en effet alors une série de disparitions et d’actes de vandalisme (vols, dégradation, lancer de buste dans la Meuse…) contraignant les autorités liégeoises à mettre à l’abri certains bustes restants. Si quelques monuments restent intacts, d’autres ont entièrement disparu, comme en témoignent certains socles nus.

Inauguré le 19 novembre 1938, en présence du bourgmestre Xavier Neujean, le buste d’Adrien de Witte n’a pas échappé à ce phénomène. Le socle est toujours présent, mais le buste a disparu en 2007. Réalisé en bronze coulé, d’une dimension de 70 centimètres, il était dû à l’initiative de l'Œuvre des Artistes qui en avait confié la réalisation au sculpteur liégeois Oscar Berchmans (Liège 1869 – Spa 1950). En 1938, l’artiste jouit d’une solide réputation. Son monument à Hubert Goffin, inauguré en 1912, est sa carte de visite la plus visible en région liégeoise jusqu’au moment où il achève le très remarqué fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie qui constitue sa plus belle réussite (1930).

Depuis sa plus tendre enfance, il évolue dans un milieu tourné vers la peinture ; lui a cependant opté pour la sculpture lorsqu’il a suivi les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il a aussi fréquenté l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il a appris son métier. Au-delà de commandes pour des particuliers, Berchmans est régulièrement sollicité par les autorités communales liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’Exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme celui déjà cité à Hubert Goffin à Ans (1912), ou celui dédié à Hortense Montefiore-Levi (1911), voire le mémorial Wauters de Waremme. Comme ses collègues, Berchmans a également signé de nombreux monuments aux victimes et aux héros de 14-18, par exemple, le mémorial dédié à l’exploit de l’Atlas V ou le bas-relief apposé contre la façade de l’Université de Liège commémorant les exécutions sommaires de civils par les Allemands durant la nuit du 20 au 21 août 1914. À partir de 1919, Berchmans enseigne à l’Académie de Liège et il ne fait aucun doute qu’il y croise la route de son collègue Adrien de Witte, sans savoir encore qu’il sera amené à en réaliser le buste de son aîné.

Adrien de Witte (Liège 1850 – Liège 1935) est de la génération qui précède Berchmans. Lui aussi a été formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, mais de Witte a choisi la peinture quand il accomplit un premier voyage en Italie en 1872-1873, avant d’y séjourner plus longtemps, de 1879 à 1884, en tant que boursier de la Fondation Darchis. Dès la décennie 1870, l’artiste a signé ses œuvres les plus significatives : La Lessiveuse, La femme au corset noir et la très connue Femme au corset rouge, datant de 1880. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts dès 1885, il va se consacrer entièrement à ses élèves, jusqu’en 1921, faisant finalement regretter que l’artiste ne se soit pas montré plus productif : 80 œuvres ont été cataloguées en 1927 – 237 en 1981 à l’occasion d’une rétrospective au « musée de la Boverie ». Ses dessins, eaux fortes, aquarelles et peintures à l’huile ont sonné la renaissance de l’école liégeoise dans le dernier quart du XIXe siècle.

Sources

Françoise CLERCX LEONARD-ÉTIENNE, Sylvie LEJEUNE (dir.), Adrien de Witte : dessins, pastels, gravures : Liège, cabinet des estampes, musée de la Boverie, du 11 septembre au 15 novembre 1981, Ville de Liège, 1981

(Jules BOSMANT), Salon 1950 : exposition rétrospective Adrien De Witte organisée à l'occasion du centenaire de la naissance du maître : musée des beaux-arts de Liège, 14 octobre-12 novembre, Liège, 1950

Charles DELCHEVALERIE, Adrien De Witte, Anvers, 1949, coll. Monographies de l’Art belge

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Jacques PARISSE, Actuel XX : la peinture à Liège au XXe siècle, Liège, Mardaga, 1975, p. 32

Charles DELCHEVALERIE, Adrien de Witte, peintre, dessinateur et graveur, Liège, Bénard, 1927

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 141 et 142

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=A118170&objnr=10128100

La Vie wallonne, juin 1927, LXXXI, p. 265-268

La Vie wallonne, II, n°250, p. 109-117

La Vie wallonne, IV, n°252, 1950, p. 291-295

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, été 1970, p. 11

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 83

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 359

La Vie wallonne, III, 1950, n°251, p. 219

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Parc de la Boverie

4020 Liège

Paul Delforge

Immeuble, rue du Jardin Botanique n° 34

Cette intéressante maison de style Art nouveau a été construite en 1902 par l’architecte P. Jaspar pour le Docteur Janssens-Lycops.

Elle se compose de deux travées de trois niveaux sur de hautes caves. Limitée par une toiture plate, la façade en briques blanches est striée par plusieurs bandeaux de calcaire.

L’accès s’opère en travée droite par une porte rectangulaire flanquée d'une petite baie asymétrique et protégée par un auvent de calcaire mouluré.

Au-dessus de l’entrée se trouve une haute baie d'imposte en arc brisé outrepassé, une forme que reproduit de manière moins prononcée la baie qui la surmonte.

Le rez-de-chaussée de la travée de gauche est occupé par un bow-window non saillant, sur lequel se superpose une loggia trapézoïdale en bois couronnée d’un balcon du même matériau. Les baies de la troisième travée sont, plus simplement, rectangulaires.

Le haut de la façade est occupé par trois gargouilles grimaçantes en calcaire réalisées par le sculpteur O. Berchmans.

Rue du Jardin Botanique 34

4000 Liège

Classé comme monument le 20 mai 1987

Institut du Patrimoine wallon

Gillard Marceau

Culture, Sculpture

Louvroit (Nord-Pas de Calais) 4/12/1904, Liège 28/03/1987

Souvent considéré comme le disciple d’Oscar Berchmans, attiré en même temps par le portrait et la sculpture monumentale, Marceau Gillard occupe incontestablement les premiers rangs de la tendance réaliste en sculpture, la nature et la tradition ayant été constamment ses guides. Pour Joseph Philippe, Marceau Gillard est un des éminents représentants de l’École liégeoise de sculpture.

Né en France, Marceau Gillard arrive à Liège avec sa famille en 1914. Au sortir de la Grande Guerre, il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, mais ne conserve pas le meilleur souvenir d’Oscar Berchmans auquel, pourtant, les critiques d’art le rattachent de manière immuable. En fait, au sortir de la guerre, il suit des cours de dessin, en soirée, à l’Académie de Liège, tandis qu’en journée, il est apprenti ouvrier auprès de Désiré Poissinger… son professeur de dessin. Optant ensuite pour la sculpture, il devient l’élève d’Oscar Berchmans et se distingue par plusieurs prix durant sa formation (1918-1928). Restaurateur de tableaux (dans les années 1920), décorateur de théâtre, Marceau Gillard devient professeur dans le réseau d’enseignement provincial liégeois ; il enseigne la sculpture, en 1931, à l’Institut provincial d’enseignement technique de Seraing, puis à Huy.

Après la Seconde Guerre mondiale, il succède à Oscar Berchmans quand il est nommé professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1970). Membre actif de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Gillard fait partie du groupe « Pointes et Bosses », sous-section figurative de l’association présidée par Marcel Florkin.

Trouvant ses pères spirituels auprès d’Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, voire Henry Moore et Alberto Giacometti, Gillard s’attaque à toutes les matières, réalise des compositions d’inspirations et de styles variés, dont certaines témoignent de son engagement social. Auteur de nombreuses terres cuites, il participe à diverses expositions, le plus souvent avec des amis. Aspirant à la réalisation de grands formats, il répond surtout à de nombreuses commandes officielles et privées, émanant principalement de la région liégeoise.

Associé notamment à la décoration du Pont des Arches (naissance de Liège – 6 mètres, 1948) et du Pont Albert Ier, il signe l’imposant monument d’hommage aux victimes de Grâce-Berleur, tuées lors des événements de la Question Royale (début des années 1950). À Huy, il signe le monument aux prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale. On lui doit aussi des médailles et des médaillons (Hector Clockers, Edmond Cathenis, Jean Lejeune, Edgard Scauflaire, Maurice Destenay, Constant Burniaux, Jules Jaumotte, Louis Radermecker, Freddy Terwagne, Grégoire Kayibanda, etc.).

Sources

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991

Jean-Patrick DUCHESNE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 361

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Paul Delforge

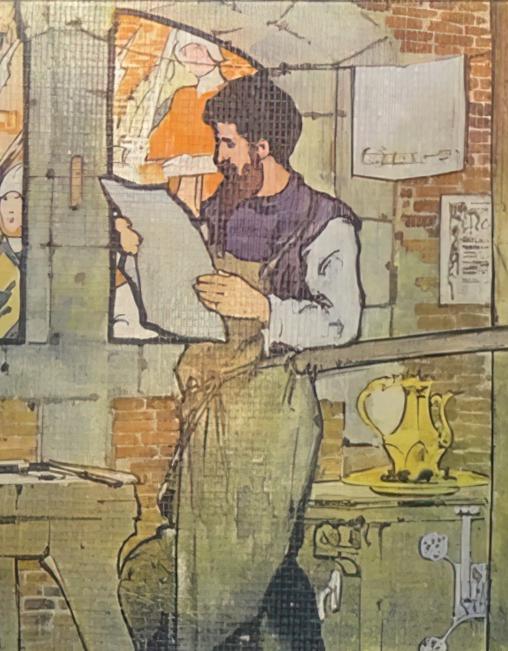

Bérnard Auguste

Culture, Edition

Paris 28/03/1853, Liège 05/09/1907

Au tournant des XIXe et XXe siècles, un imprimeur parisien installé à Liège contribue à donner tous ses éclats à l’art de l’affiche. Associé aux artistes wallons Émile Berchmans, Auguste Donnay et surtout Armand Rassenfosse, Auguste Bénard est généralement considéré comme le père de l’école liégeoise de l’affiche.

Fils d’un architecte parisien, il entame sa carrière comme ouvrier lithographe ; engagé à Orléans par un spécialiste du genre, Paul Desjardins, il se familiarise avec les secrets de la lithographie ; employé un temps à Saumur, Auguste Bénard arrive à Liège en 1873 où il est d’abord engagé comme dessinateur lithographe, avant d’être attiré chez l’imprimeur Dessain où lui est confiée la direction de l’imprimerie de la maison d’édition. Il demeure chez Dessain jusqu’en 1887, moment où il fonde sa propre maison dédiée à l’imprimerie, à l’édition et à la typographie artistique.

C’est par conséquent un véritable entrepreneur qui s’installe dans la rue Lambert-le-Bègue, mais aussi un artiste et surtout un facilitateur de projets. Spécialisé dans la lithographie, il s’est rapidement entouré de jeunes artistes avec lesquels s’établit une véritable association où chaque partenaire est gagnant ; de 1888 à 1907, des affiches exceptionnelles naissent notamment de leur féconde collaboration. Chacun avec leurs qualités respectives, les artistes associés à l’imprimeur donnent un style singulier aux « affiches Bénard » qui acquièrent rapidement une renommée internationale. Ce qui est au départ un simple support publicitaire prendra statut d’œuvre d’art ; vouées à l’éphémère, leurs affiches traverseront le temps. Avec les mêmes artistes wallons que sont Émile Berchmans, Auguste Donnay et Armand Rassenfosse, Auguste Bénard édite aussi le Caprice Revue.

La qualité du travail de Bénard est bien sûr remarquable ; entouré d’ouvriers recrutés spécialement pour leur savoir-faire en lithographie, cet imprimeur exigeant se distingue aussi par ses innovations techniques. Ainsi lui prête-t-on d’avoir été l’un des premiers imprimeurs à utiliser des papiers de couleurs, à renouveler les techniques d’impression de la chromolithographie. Membre de la Société typographique liégeoise, vice-président de la Chambre syndicale de l’imprimerie, vice-président du Cercle belge de Librairie (1888), Bénard s’était entièrement intégré dans la vie liégeoise de son temps, sans perdre ses racines françaises. Membre fondateur de la Chambre de commerce française de Liège, il était aussi membre du Comité de l’Association française de Bienfaisance. Dans son entreprise, il avait créé une mutualité et une caisse de retraite pour ses ouvriers.

Maître-imprimeur connu en Europe, notamment par sa participation aux foires et expositions universelles, éditeur de livres classiques et scientifiques, il avait été le responsable de l’édition du Livre d’or et de l’Album commémoratif de l’Exposition universelle de Liège en 1905. Franc-maçon et de religion protestante, il reçut les derniers sacrements du pasteur Arnold Rey.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 561-562 ; t. III, p. 340

Éloges funèbres de Auguste Bénard, imprimeur-éditeur, né à Paris en 1853, décédé à Liége le 5 septembre 1907, Liège, 1907

L’art de l’affiche en Belgique 1900-1980 : [exposition] galerie CGER, Bruxelles, 4 avril - 4 mai 1980, Bruxelles, Europalia, 1980

Maurice DES OMBIAUX, Quatre artistes liégeois : A. Rassenfosse : Fr. Maréchal : A. Donnay : Em. Berchmans, Bruxelles (G. Van Oest), 1907

Institut Destrée, Paul Delforge

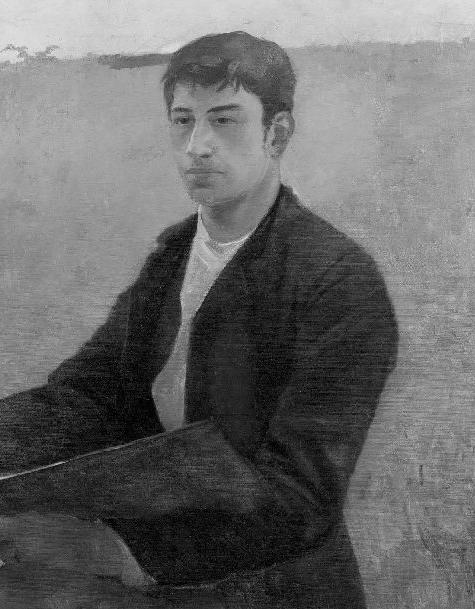

Berchmans Oscar

Culture, Sculpture

Liège 1869, Spa ou Han 1950

Son père (Émile-Édouard) et son frère (Émile) avaient choisi la voie de la peinture ; Oscar, quant à lui, a opté pour la sculpture. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884), il fréquente l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il apprend son métier. Établi à Liège vers 1900, le sculpteur dispense ses services auprès de particuliers ou en répondant à des commandes publiques ; il prend part aussi à des expositions. Ses décorations de maisons particulières s’accordent aux projets des architectes Paul Jaspar et Victor Rogister ; inspiré par les principes de l’Art nouveau, il y travaille avec son frère ou ses amis Auguste Donnay, Armand Rassenfosse et autre Gustave Serrurier-Bovy.

Quant à la ville de Liège, elle le sollicite tant pour des bas-reliefs destinés au Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, que pour le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme ceux dédiés à Montefiore-Levy (1911) ou à Hubert Goffin à Ans. Déjà sollicité par des particuliers pour des monuments funéraires avant 1914, il reçoit des commandes publiques pour élever des monuments aux morts et héros de 14-18. Ainsi, Berchmans réalise le mémorial dédié à l’exploit de l’Atlas V (cfr Jules Hentjens) et le bas-relief apposé contre la façade de l’Université de Liège commémorant les exécutions sommaires de civils par les Allemands durant la nuit du 20 au 21 août 1914. Cependant, c’est le fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie qui constitue la plus belle réussite d’Oscar Berchmans (1930). Après la Seconde Guerre mondiale, il enseigne à l’Académie de Liège.

Sources

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 359

Paul Delforge

Goffin Hubert

Héroïsme

Ans 1771, Sclessin 8/07/1821

Depuis le XVIe siècle, le pays de Liège s’intéresse à l’exploitation du charbon, qu’en wallon on appelle la houille. Après avoir utilisé les couches de surface, il devient impératif de creuser des galeries, toujours plus profondes. Les puits de mine se multiplient et, parallèlement, les accidents dus aux éboulements, aux coups d’eau ou aux explosions due au grisou. Le 28 février 1812, dans la mine du Beaujonc, une exploitation située à Ans, dans la banlieue liégeoise, c’est un coup d’eau qui se déverse sur une équipe d’une centaine de mineurs occupés à creuser une galerie à 170 mètres de profondeur.

Proche du panier qui remonte la houille et les hommes (cuffat) vers la surface, Hubert Goffin, ouvrier expérimenté promu contremaître en raison de ses états de service, est en situation de sauver sa vie en actionnant le mécanisme de remontée. Il est aussi en mesure d’organiser les secours en cédant sa place dans le cuffat. 35 mineurs parviennent ainsi à revoir la couleur du ciel, tandis qu’une centaine d’autres tentent d’échapper à l’eau qui monte de plus en plus dans les galeries. Tout en imposant son autorité auprès d’hommes désespérés qui ne pensent qu’à sauver leur peau, Hubert Goffin conduit le groupe à un niveau plus élevé qui s’avère un cul-de-sac. Privés de nourritures et dans une atmosphère où l’air se raréfie, les hommes s’emploient à creuser un tunnel de salut. Pendant cinq jours, alors qu’en surface on a perdu l’espoir de les retrouver vivants, les mineurs emmenés par H. Goffin déploient l’énergie du désespoir et parviennent à retrouver un accès vers la lumière du jour. Au total, ce sont 70 autres hommes qui émergent ainsi de la terre, Hubert Goffin et son fils sortant les derniers.

Âgé de 41 ans, père de sept enfants, Hubert Goffin est salué en héros. Son acte héroïque fait rapidement le tour d’Europe napoléonienne. Une collecte à l’échelle de tout l’empire rassemble une somme permettant « d’indemniser » les familles des victimes. L’empereur lui-même est sensibilisé et décide d’accorder le titre de chevalier de la Légion d’honneur à Hubert Goffin, qui devient ainsi le premier ouvrier à recevoir cette distinction. La célébration a lieu à l’hôtel de ville de Liège, le 22 mars 1814 et est aussi l’un des derniers actes officiels posés par la France impériale en pays wallon. La portée du geste posé par Goffin dépasse sa petite personne. Il devient un « objet politique », comme le montre le titre de chevalier du Lion de Belgique que s’empresse de lui décerner, en 1815, le nouveau roi Guillaume des Pays-Bas.

Pour Hubert Goffin, certes honoré et bénéficiant d’une petite pension annuelle, les événements ne modifient guère son quotidien. Il continue à se rendre quotidiennement à la mine, jusqu’à ce matin du 5 juillet 1821 où, appelé à la rescousse pour éteindre un incendie à la houillère du Bois de Saint-Gilles, à Sclessin, il ne peut éviter une violente explosion due au grisou. Projeté contre la paroi, il meurt sur le coup. Seul, son fils Mathieu, qui l’avait accompagné dans son acte de bravoure, avait vu son existence bouleversée : Napoléon avait ordonné que l’adolescent fréquente les cours du Lycée de Liège, aux frais de l’État.

À diverses reprises, le souvenir du mineur Hubert Goffin, chevalier de la Légion d’honneur, a été l’objet de l’attention des particuliers ou des pouvoirs publics. L’Académie française proposa son exemple comme sujet d’un prix de poésie. En 1912, pour le centenaire du « miracle », un monument est érigé sur la place communale d’Ans, en l’honneur de Hubert et de Mathieu Goffin ; la sculpture est due à Oscar Berchmans. En 2012, une série d’initiatives rappellent, au-delà de l’héroïsme d’un seul, les conditions difficiles dans lesquels des milliers d’hommes furent amenés à travailler pour gagner leur vie et assurer la prospérité de leur région.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

L’Avenir wallon, 23 novembre 1916, p. 1

Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 433

Claude RAUCY, Hubert Goffin, chevalier de la mine, Ans, 2012

©, Paul Delforge