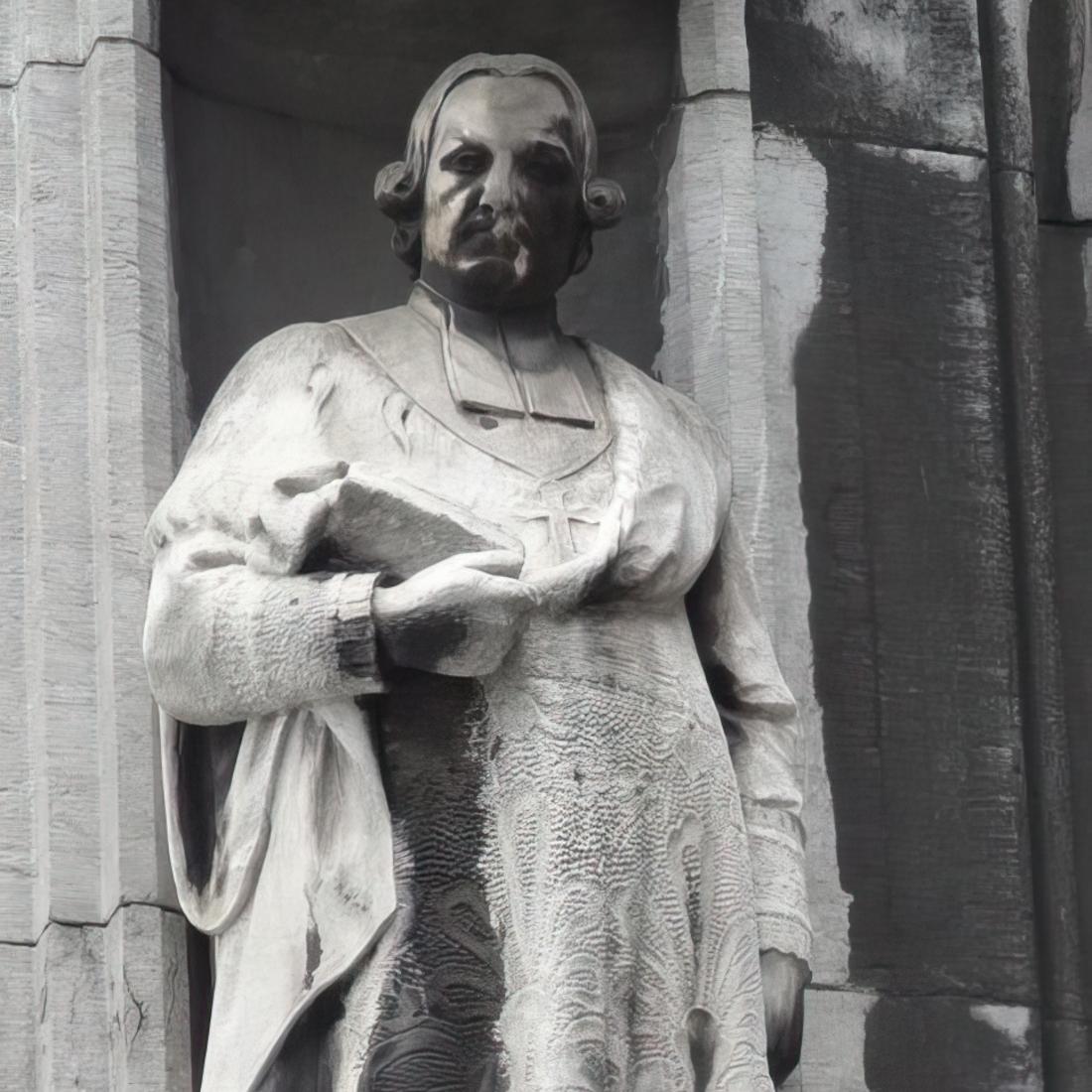

Statue François-Charles de VELBRÜCK

Statue du prince-évêque Fr-Ch. de Velbrück, réalisée par Léon Mignon, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de la principauté de Liège. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Velbrück est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue du prince-évêque Velbrück (Düsseldorf 1719 – Tongres 1784). Située juste à côté de la statue de Saint-Hubert, celle de Velbrück est à l’extrême-droite du péristyle, sur la partie inférieure, dans l’angle de retrait. Initialement réservée à des personnalités du Moyen Âge (pour éviter des polémiques), la façade du Palais provincial réserve quelques exceptions : décédé moins d’un siècle avant le chantier de décoration, François-Charles Velbrück est le plus « récent » d’entre tous et son règne est considéré unanimement comme l’un des plus remarquables de l’histoire de la principauté. Cette unanimité n’était guère rencontrée pour un personnage comme Sébastien Laruelle, dont la statue était initialement prévue à l’endroit où se trouve désormais Velbrück Contrairement au projet de décoration initial, aucune statue ne sera d’ailleurs consacrée à Laruelle, mais un bas-relief – placé juste à côté de Velbrück – évoque l’assassinat du bourgmestre de Liège.

Chanoine de la Cathédrale Saint-Lambert dès les années 1730, François-Charles de Velbrück est venu habiter Liège à partir de 1745 ; il entre alors dans le Conseil privé du prince-évêque. En l’absence de Jean-Théodore de Bavière, il s’occupe de la direction des affaires liégeoises et, jouissant de l’appui des « Français », est même pressenti à sa succession en 1763. Fin diplomate et ecclésiastique apprécié, Velbrück devra patienter : ce n’est qu’en 1772 qu’à l’unanimité du chapitre, il est élu prince-évêque de Liège (1772-1784). Chacun s’accorde à reconnaître que son règne a été remarquable et profitable à l’évolution des idées, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la santé et de l’instruction. Le contraste avec son successeur accentue encore l’image positive de ce grand protecteur des artistes, ouvert aux idées nouvelles, qui permit la création de la Société d’Émulation, de la Société littéraire, des Académies et des Écoles. Mis à part le mausolée Velbrück, œuvre de François-Joseph Dewandre, il n’existe aucune sculpture de l’ancien prince-évêque à Liège quand Léon Mignon entreprend de le représenter.

L’éloignement ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur le travail de précision réalisé par le sculpteur : outre le portrait très ressemblant, les plis, les effets des vêtements du prince-évêque et surtout les broderies et dentelles de sa chasuble sont d’une qualité exceptionnelle. Cette statue de Velbrück témoigne aussi que Léon Mignon n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 96

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Georges DE FROIDCOURT, Velbrück, dans Biographie nationale, t. 26, col. 523-531

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Société libre d'Émulation

Elle est édifiée et inaugurée par le prince-évêque François-Charles de Velbrück en 1773 pour permettre l’expansion de l’esprit artistique et scientifique. Endommagée après le passage de généraux alliés en 1814, le siège de la Société fut restauré par les architectes Duckers et Delsaux, avant d’être complètement anéanti par les troupes allemandes dans la nuit du 20 au 21 août 1914.

Le bâtiment actuel a été reconstruit après 1920 par l’architecte Julien Koenig et terminé en 1934 dans un style éclectique à dominante néoclassique. Le rez-de-chaussée entièrement de calcaire appareillé à refends, est percé de grandes portes cintrées et précédé, au niveau des trois travées centrales, par un portique ouvert d’arcades. Les étages présentent trois travées centrales en ressaut couronnées par un fronton triangulaire sculpté d’une figure féminine entourée d’angelots. Entre les deuxième et troisième étages, deux cartouches portent la devise de la Société « UTILE / DULCI ». Les travées latérales, plus basses, sont éclairées par des baies rectangulaires. Le décor est animé d’une alternance de frontons courbes et triangulaires, d’allèges finement sculptées ou encore de garde-corps en fer forgé. Une toiture mansardée à croupes coiffe la bâtisse. L’intérieur a conservé une belle salle de spectacle à l'italienne. L’ensemble a été entièrement restauré et accueille dans ses locaux historiques et dans l’aile contemporaine qui leur est accolée le Théâtre de la Place, devenu le Théâtre de Liège.

Les bâtiments situés à l’arrière de l’édifice et accessibles par la rue Charles Magnette ont pour leur part été préservés. Partie intégrante de l’ancien couvent des soeurs du Val Sainte-Anne ou Soeurs-de-Hasque, ils appartiennent aujourd’hui à la société libre d’Émulation. Le très bel édifice de style mosan a été édifié vers 1618 et restauré en 1921. De plan rectangulaire, il est flanqué d’une tourelle polygonale encadrée de chaînages et surmontée d’un pavillon à bulbe. La façade principale est ornée d’une niche abritant une Vierge à l’enfant. C’est à cet endroit qu’est organisé un concert en présence du général Dumouriez et de son état-major, le 2 décembre 1792.

Essoufflée et quelque peu oubliée après la Révolution, la société libre d’Émulation fut recréée en 1809 sous l’égide du préfet de l’Ourthe Micoud d’Umons et divisée en plusieurs branches : le comité des sciences physiques et médicales, le comité pour la littérature et les beaux-arts, le comité pour l’agriculture et l’économie rurale et le comité pour les arts, manufactures et l’amélioration de l’industrie.

La société devient l’un des hauts lieux de la science médicale à l’époque dans nos régions. Elle dispense des cours d’anatomie, de physiologie ; de nombreux médecins et chirurgiens en deviennent membres correspondants.

Le 19 novembre 1809, l’institution change de nom et devint la « Société libre d’Émulation et d’encouragement pour les sciences et les arts ». Parmi les membres de cette société de prestige, on retrouve bon nombre de personnalités du département : les industriels Biolley et Simonis, le mécanicien John Cockerill, le banquier Gérard Nagelmackers, des exploitants de houillères et des fabricants en tout genre.

Afin de concrétiser sa politique de développement industriel, la société a recours à des prix et des expositions. Le 16 février 1813, la société est également à l’origine de la création d’un athénée des arts, successeur de l’académie de dessin créée par Velbrück sous l’Ancien Régime. Cette école ne survit toutefois pas longtemps et ferme ses portes dès la chute de l’Empire. Le renouveau insufflé par le préfet ne s’éteint toutefois pas avec la fin du régime français, la société d’Émulation poursuit ses activités au gré du développement de la Révolution industrielle.

Place du Vingt Août 16

4000 Liège

Classée comme monument le 9 février 1998

Institut du Patrimoine wallon

Ramoux Gilles Joseph Evrard

Eglises

Liège 21/01/1750, Glons 08/01/1826

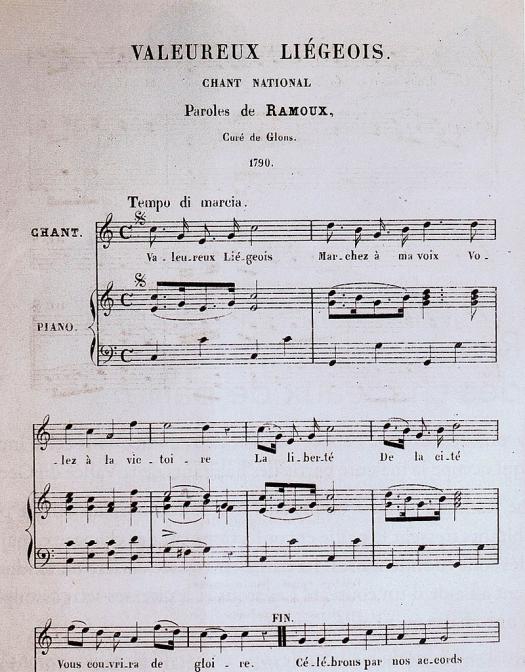

En principauté de Liège, durant le règne du prince-évêque Velbruck, Joseph Ramoux occupe une position particulière ; outre ses fonctions importantes d’enseignement, il est parmi les fondateurs de la Société d’Emulation (1779). À son nom est aussi accroché un chant « patriotique » célèbre ; Ramoux est en effet l’auteur du Valeureux Liégeois (1790).

Le 16 août 1773, le pape Clément XIV décide de dissoudre la Compagnie de Jésus. Un mois plus tard, tous les collèges jésuites établis en pays wallon ferment leurs portes (il y en avait un à Nivelles, Huy, Ath, Marche, Tournai, Dinant, Liège, Mons et Namur). Comme l’empereur d’Autriche dans les Pays-Bas, le prince-évêque de Liège remplace les établissements supprimés. Ainsi en est-il par exemple à Liège où est ouvert le Grand Collège. Velbruck y nomme à sa tête l’abbé (Gilles) Joseph Ramoux, qui exerce aussi comme professeur de rhétorique jusqu’à la fin du règne de ce prince-évêque (de 1773 à 1784). Dès 1761, Ramoux avait suivi les cours… du collège des jésuites wallons, et s’était révélé par ses aptitudes. Entré au séminaire, ordonné prêtre (1773), le jeune Ramoux était « premier chantre » à Amsterdam lorsque Velbruck le rappelle « au pays » et lui confie la direction du Collège.

Dans le climat favorable aux idées nouvelles que permet Velbruck, quelques lettrés Liégeois créent la Société d’Émulation : la réunion constitutive se déroule en avril 1779 chez Ramoux qui devient administrateur et bibliothèque du cercle. Il y joue un rôle actif.

Sans doute la disparition de Velbruck au printemps 1784 précipita-t-elle la mise à l’écart de Ramoux des affaires liégeoises. Le hasard voulut qu’au moment où disparaissait son protecteur s’ouvrait une place à la cure primaire de Glons. Cette offre ne pouvait être refusée et Ramoux quitta les bords de la Meuse pour ceux du Geer, sans jamais revoir les premiers. Tous les efforts de l’abbé se concentrèrent désormais sur ses ouailles. Sa démarche fut spirituelle, morale et matérielle. L’injustice, la mendicité et le manque d’hygiène furent combattues avec la même rigueur et la même efficacité, si bien que Ramoux reçut de ses contemporains le surnom de « Législateur des bords du Geer » ; esprit inventif et imaginatif, sans doute toujours influencé par les idées nouvelles, il joua un rôle important en redynamisant la confection et le commerce des chapeaux de paille, transformant l’activité « traditionnelle » dans la vallée en une véritable industrie.

Dans sa cure reculée, Ramoux semble s’être aussi consacré à la botanique, à la musique, ainsi qu’à l’écriture, en français comme en wallon, sans que l’on en ait conservé beaucoup de traces. D’avril 1790, une chanson intitulée Sur la marche nationale émerge cependant. Ayant sans doute répondu à un appel de Lambert-Joseph Donceel – commandant des milices liégeoises - , Ramoux compose les paroles d’une chanson, en français, deux strophes et un refrain, qui deviendra si populaire qu’elle s’imposera comme l’hymne des Liégeois, Le Valeureux Liégeois.

Sources

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 306, 307

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 90

Joseph DEFRECHEUX, dans Biographie nationale, t. 18, col. 635-646

Antoine-Gabriel BECDELIEVRE, Biographie liégeoise…, t. II, p. 695-698

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 85, 464 ; t. IV, p. 481

Paul Delforge

Dewandre François-Joseph

Culture, Sculpture

Liège 04/09/1758, Liège 29/06/1835

Sculpteur, François-Joseph Dewandre est particulièrement connu pour le Mausolée funéraire de Velbrück qu’il a réalisé à la mort du prince-évêque (1784).

François-Joseph Dewandre suit ses humanités au Collège des Jésuites de Liège avant de se former auprès du sculpteur, peintre et architecte Jean Latour, durant deux ans. Très jeune – il a vingt ans –, sur le conseil du prince-évêque de Liège de Velbrück, il s’en va à Rome pour se perfectionner dans les ateliers de Bottoni et de Conca. Fréquentant l’académie du Capitole, il reçoit le Prix de Rome de sculpture, en 1783. En 1784, après six années passées en Italie, il revient à Liège, où il est chargé de réaliser le Mausolée funéraire de Velbrück, décédé la même année.

Médaille d’honneur de la Société d’Émulation, Dewandre réside à Liège lorsqu’éclate « l’Heureuse Révolution ». Nommé premier adjoint du maire de Liège, en 1800, il est désigné auprès de Léonard Defrance comme professeur de dessin à l’Académie centrale française de Liège, à partir de 1801. Nommé professeur à l’Académie de Dessin, sous le gouvernement des Pays-Bas, de 1819 à sa mort, en 1835, il assume, dans le même temps la fonction d’architecte, directeur des travaux de la cathédrale et des bâtiments civils.

Sources

Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830, Bruxelles, Arto, 1987, p. 139

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 477

Biographie liégeoise, t. II, p. 726-729

Marie Dewez

Au cœur des bouleversements politiques qui agitent l’Europe à la fin du XVIIIe siècle, le pays wallon voit se succéder les régimes jusqu’à la révolution de 1830. Au travers de nombreux documents, cette leçon relate l’éveil politique des habitants du territoire wallon entre l’Ancien Régime et la Première Guerre mondiale.