Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Statue Berthe

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Berthe est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (1847-1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue de la mère de Charlemagne (c. 720 – 783) ne ressemble en rien aux « monuments » que la ville de Liège implante aux Terrasses.

Sa représentation de Berthe, l’épouse de Pépin le Bref, semble s’inspirer très fortement du gisant de la dame franque de la basilique Saint-Denis à Paris ; par contre, il est loin de la statue qu’Eugène Oudiné (1810-1887) a inaugurée dans la galerie des reines de France et femmes illustres du Jardin du Luxembourg, à Paris. Sans faire allusion au surnom « au Grand Pied » de l’aristocrate franque devenue reine, Mignon lui donne une apparence simple, en insistant sur les signes distinctifs de son pouvoir. La particularité la plus manifeste de cette statue réside dans le fait qu’il s’agit de l’une des deux seules femmes représentées sur la façade du Palais provincial de Liège. Berthe et Gertrude de Moha sont bien seules face à 40 autres hauts personnages historiques masculins. Située entre Charlemagne et Godefroid de Bouillon, la statue de Berthe est placée à l’extrême droite du péristyle, sur la partie supérieure ; elle se situe au-dessus de la statue d’Erard de la Marck.

Elle témoigne aussi que Léon Mignon (1847-1898) n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 89

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial, face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

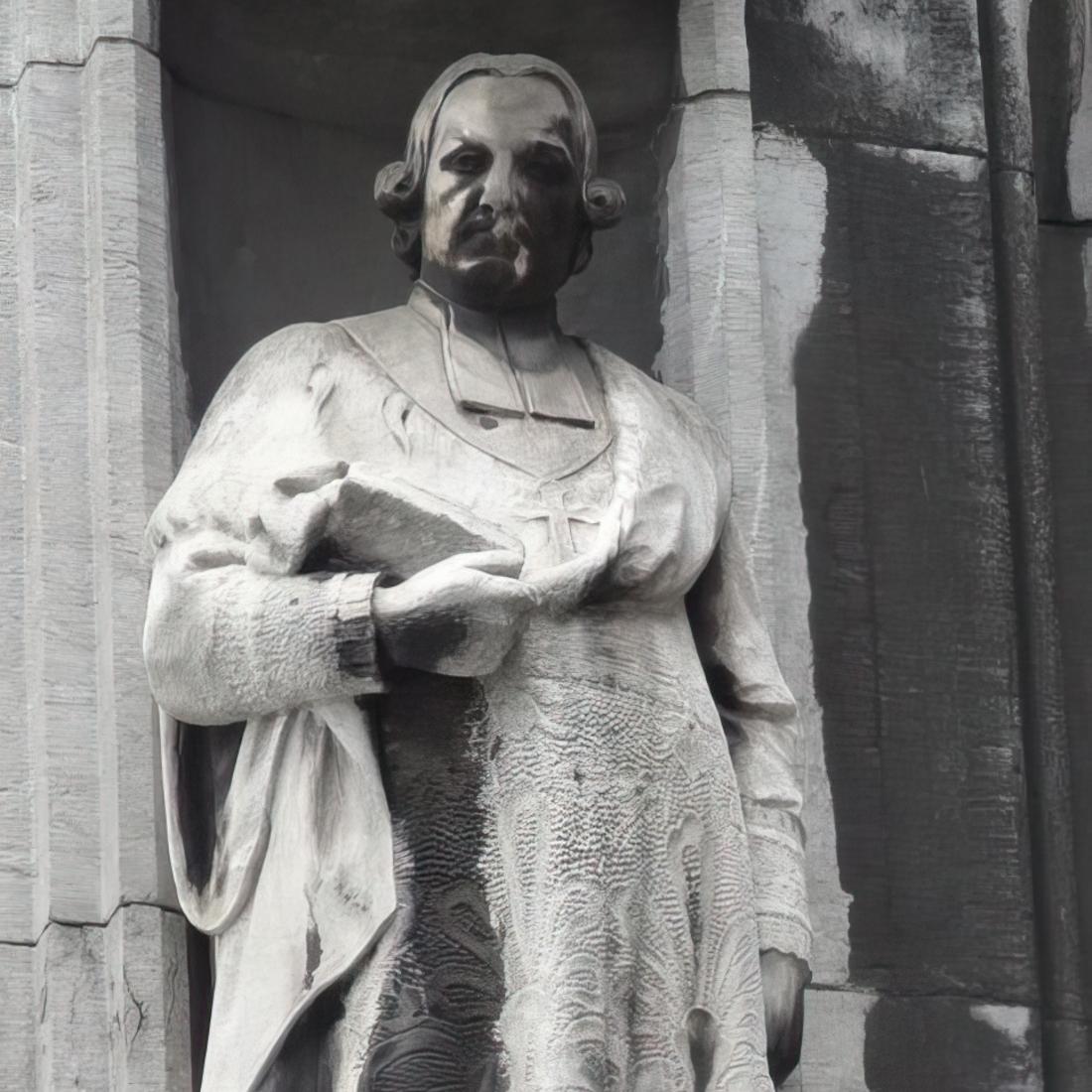

Statue François-Charles de VELBRÜCK

Statue du prince-évêque Fr-Ch. de Velbrück, réalisée par Léon Mignon, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de la principauté de Liège. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Velbrück est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue du prince-évêque Velbrück (Düsseldorf 1719 – Tongres 1784). Située juste à côté de la statue de Saint-Hubert, celle de Velbrück est à l’extrême-droite du péristyle, sur la partie inférieure, dans l’angle de retrait. Initialement réservée à des personnalités du Moyen Âge (pour éviter des polémiques), la façade du Palais provincial réserve quelques exceptions : décédé moins d’un siècle avant le chantier de décoration, François-Charles Velbrück est le plus « récent » d’entre tous et son règne est considéré unanimement comme l’un des plus remarquables de l’histoire de la principauté. Cette unanimité n’était guère rencontrée pour un personnage comme Sébastien Laruelle, dont la statue était initialement prévue à l’endroit où se trouve désormais Velbrück Contrairement au projet de décoration initial, aucune statue ne sera d’ailleurs consacrée à Laruelle, mais un bas-relief – placé juste à côté de Velbrück – évoque l’assassinat du bourgmestre de Liège.

Chanoine de la Cathédrale Saint-Lambert dès les années 1730, François-Charles de Velbrück est venu habiter Liège à partir de 1745 ; il entre alors dans le Conseil privé du prince-évêque. En l’absence de Jean-Théodore de Bavière, il s’occupe de la direction des affaires liégeoises et, jouissant de l’appui des « Français », est même pressenti à sa succession en 1763. Fin diplomate et ecclésiastique apprécié, Velbrück devra patienter : ce n’est qu’en 1772 qu’à l’unanimité du chapitre, il est élu prince-évêque de Liège (1772-1784). Chacun s’accorde à reconnaître que son règne a été remarquable et profitable à l’évolution des idées, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la santé et de l’instruction. Le contraste avec son successeur accentue encore l’image positive de ce grand protecteur des artistes, ouvert aux idées nouvelles, qui permit la création de la Société d’Émulation, de la Société littéraire, des Académies et des Écoles. Mis à part le mausolée Velbrück, œuvre de François-Joseph Dewandre, il n’existe aucune sculpture de l’ancien prince-évêque à Liège quand Léon Mignon entreprend de le représenter.

L’éloignement ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur le travail de précision réalisé par le sculpteur : outre le portrait très ressemblant, les plis, les effets des vêtements du prince-évêque et surtout les broderies et dentelles de sa chasuble sont d’une qualité exceptionnelle. Cette statue de Velbrück témoigne aussi que Léon Mignon n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 96

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Georges DE FROIDCOURT, Velbrück, dans Biographie nationale, t. 26, col. 523-531

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

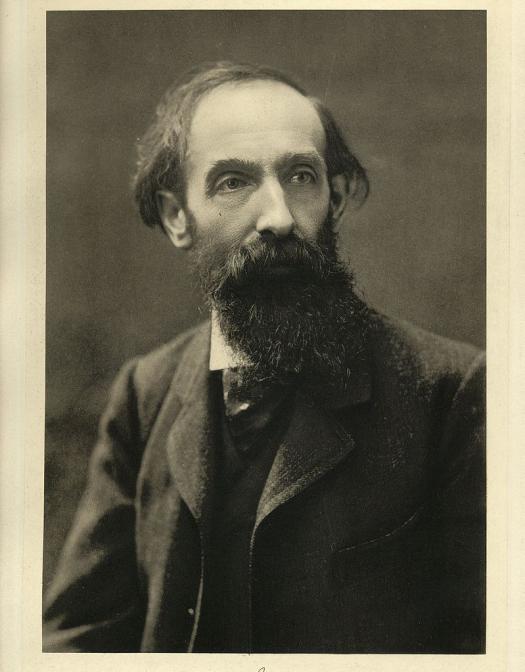

Monument Philippe-Charles SCHMERLING

Monument Schmerling, 5 septembre 2001.

Réalisé à partir de la copie d’un buste de Léon Mignon.

Grâce aux recherches et aux découvertes de Philippe-Charles Schmerling (1790-1836), la Wallonie peut être considérée comme le berceau des recherches préhistoriques. Ses découvertes dans la deuxième grotte dite d’Engis, vers 1829-1830, le conduisent à étayer les bases vraiment scientifiques de l’ancienneté de l’espèce humaine. Schmerling est le premier à consigner cette théorie par écrit. Si la calotte crânienne humaine qu’il a découverte ne donne pas naissance à « l’homme engisien », elle ouvre la voie à l’affirmation et à la confirmation d’une thèse solide sur les origines de l’homme lorsqu’en 1856 est découvert l’homme de Neandertal. Le crâne I d’Engis remonte bien au Néolithique. Quant au 2e crâne découvert, examiné avec attention par le professeur Fraipont (1936), il s’agit bien de celui d’un enfant néandertalien…

Un monument se devait de rendre hommage à celui qui avait fixé les bases d’une nouvelle discipline, plus précisément à :

Ph.-C. SCHMERLING (1791 -1836)

Fondateur de la paléontologie humaine

Généreux médecin

Professeur de zoologie à l’Université de Liège

Dans le district de Liège, l’homme est contemporain

de l’ours des cavernes et de plusieurs espèces éteintes.

(Schmerling, 1833-1834)

Telle est la dédicace gravée sur une plaque de bronze qui est incrustée sur le bloc en calcaire brut qui sert de piédestal au buste de Schmerling. Aux Awirs, sur la commune de Flémalle, une large esplanade est en effet consacrée à l’illustre personnage dont Léon Mignon avait réalisé le buste pour l’Académie dans les années 1884-1885. À partir d’un modèle en terre approuvé par son commanditaire, Léon Mignon cisèle en effet dans le marbre les traits de l’anthropologue. Ce buste en marbre de 80 centimètres de haut se trouve dans la galerie des bustes de l’Académie. C’est sa copie conforme qui a été reproduite pour être installée un siècle plus tard à Flémalle.

Même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) n’est pas qu’un sculpteur animalier. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé à Paris (1876-1884) avant d’être contraint de venir habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Signataire du buste de Schmerling, Mignon ne l’a pas connu. En effet, originaire de Delft où il était né en 1790, Schmerling est décédé jeune, à Liège, en 1836. Avec sa formation de médecin, il avait entamé sa carrière dans l’armée des Pays-Bas (1812-1816), avant de s’établir comme médecin civil à Venlo d’abord, à Liège ensuite où il s’établit en 1822. Il y a repris des études et défend sa thèse en 1825. Quatre ans plus tard, il est interrogé par un directeur de carrières à Chockier qui a découvert des ossements : Schmerling se passionne alors pour la question et explore une soixantaine de grottes autour de la Meuse et de la Vesdre, et en dresse une description approfondie. Entreprenant ses « excursions » entre deux visites de patient, il publie sans que l’intérêt capital de ses découvertes n’alerte la communauté scientifique de son temps. Membre de la classe des sciences de l’Académie de Belgique (1834), chargé du cours de zoologie à l’Université de Liège, co-fondateur de la Société des Sciences de Liège (1835), il disparaît en 1836 en laissant une riche collection d’ossements qui ne sera exploitée que bien plus tard.

Non loin de l’endroit où le monument Schmerling a été inauguré en 1989, se trouvaient, le long de la rue des Awirs, quatre grottes : l’une d’elles a disparu dans l’exploitation d’une carrière ; dans Li Trô Cwaheûr, Schmerling a découvert des ossements humains et d’animaux aujourd’hui disparus. En 1899, d’autres chercheurs ont exploré la quatrième grotte qui révéla l’existence d’une sépulture néolithique comprenant les restes de quatre individus. L’initiative du monument remonte à 1988 et en revient au professeur Hamoir du département de Paléontologie de l’Université de Liège, à l’absl « Science et Culture », et aux « Chercheurs de Wallonie ». Sous la conduite de la firme liégeoise Menchior, la pierre calcaire offerte par la société Carmeuse a été taillée par la maison Opsomer (Ivoz-Ramet) qui réalisa aussi la plaque. Si de hautes personnalités (notamment André Cools) assistent à l’inauguration, le monument est aussi un projet partagé par les habitants, notamment par ceux qui acceptèrent de concéder de leur terrain pour accueillir la pierre commémorative. Néanmoins, son emplacement initial, en contrebas de la cavité, n’est pas idéal ; en raison de l’importance de Schmerling, il est décidé d’accorder une meilleure visibilité à son monument qui est déplacé sur la place de l’Église Saint-Étienne (2001). Le projet est mené par les autorités communales et la Direction de l’Archéologie du MET, avec l’appui du Préhistosite de Ramioul et des initiateurs du projet en 1989. La nouvelle inauguration coïncide avec l’organisation du XIVe Congrès de l’UISPP-Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (5 septembre 2001). Dans le même temps, les habitants du quartier se mobilisent autour d’un projet-mémoire (avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie asbl).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Belgium/Wallonia/Liege/Awirs/photo334414.htm

http://www.hermalle-sous-huy.be/fr/tourisme-hermalle.html (s.v. octobre 2013)

Léon FREDERICQ, Ph-Ch. Schmerling, dans Biographie nationale, t. XXI, Bruxelles, 1913, p. 728-734

Liliane HENDERICKX, Ph-Ch. Schmerling, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 288-

Jacques VAN LENNEP, Les bustes de l’Académie royale de Belgique. Histoire et catalogue raisonné précédés d’un essai. Le portrait sculpté depuis la Renaissance, Bruxelles, Académie royale, 1993, p. 376-377

Willy LEMOINE, Léon Mignon, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 491-493

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Les Chroniques, Flémalle, commission historique, 2010 sur http://www.flemalle.be/ckfinder/userfiles/files/Philippe-Charles%20Schmerling,%20pr%C3%A9curseur.pdf (s.v. mai 2014)

Michel TOUSSAINT, Les hommes fossiles en Wallonie, Carnets du Patrimoine, n°33, Namur, 2001

Michel TOUSSAINT, Déplacement du monument Schmerling, dans Chronique de l’archéologie wallonne, Namur, Ministère de la région wallonne, 2002, n°10, actualité archéologique 2001, p. 99-101

Place de l’Église Saint-Étienne

4400 Flémalle

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Godefroid de Bouillon à Liège

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, grâce à la Fondation Darchis, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisé en pierre durant la même période, son Godefroid de Bouillon (c. 1058/1061-1100) ne ressemble en rien aux « monuments » que la ville de Liège implante aux Terrasses. La représentation du chevalier parti délivrer la « Terre sainte » lors de la première croisade, en abandonnant ses biens et son château au prince-évêque de Liège, montre un personnage imposant et décidé, portant une couronne (celle de roi de Jérusalem ou d’avoué du Saint-Sépulchre ?), et sans arme apparente. Située à l’extrême droite du péristyle, sur la partie supérieure des colonnes, la statue de Godefroid de Bouillon est celle qui est le plus à droite.

Elle témoigne que Léon Mignon n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé à Paris (1876-1884) avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 89

Hubert SILVESTRE, dans Biographie nationale, t. XLIV, col. 446-459

Willy LEMOINE, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 491-493

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Palais provincial (façade)

4000 Liège

Paul Delforge

Halkin Jules

Culture, Sculpture

Liège 23/10/1830, Liège 16/07/1888

Bustes, statues religieuses et sculptures monumentales animalières sont les principales orientations de Jules Halkin, artiste formé à Liège où il accomplit l’essentiel de sa carrière et y laisse plusieurs œuvres d’importance.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale où Gérard Buckens est son professeur le plus influent, Jules Halkin suit la même voie que les Jehotte, Simonis et autre Mignon, tous bénéficiaires d’une bourse de la Fondation Darchis qui leur permet de séjourner à Rome pendant plusieurs mois. À l’issue de son séjour en Italie, Jules Halkin poursuit sa formation en France et en Allemagne avant de rentrer à Liège après cinq années d’absence. D’emblée, des acheteurs privés se pressent pour acquérir plusieurs de ses premières réalisations à portée religieuse (Vierge, chemin de croix, bas-reliefs, etc.). Il sera sollicité à plusieurs reprises pour parfaire des décorations d’églises, voire de la cathédrale Saint-Paul ou de l’église Saint-Lambert à Seraing. Mais le chantier qui s’ouvre sur le haut de la place Saint-Lambert va l’occuper plusieurs mois. Sous la conduite de Noppius, il fait en effet partie des sculpteurs retenus pour assurer la décoration de la façade du palais provincial de Liège. Il signe huit statues et bas-reliefs dont « l’assassinat de Saint-Lambert », « la sortie des Franchimontois » et un « Notger répandant l’instruction ».

Ses bustes en bronze et en marbre trouvent de nombreux amateurs auprès de la bourgeoisie de la Cité ardente, qu’ils soient industriels (Ulysse Capitaine), intellectuels (Antoine Spring) ou artistes eux-mêmes (Étienne Soubre, Auguste Chauvin, Barthélemy Vieillevoye). Quelques mois avant sa mort, il achevait un buste de Léopold II. On doit encore à Jules Halkin un Saint-Lambert pour la cathédrale Saint-Paul et les quatorze stations du chemin de croix en pierre de France pour l’église Saint-Jacques (1862-1865). Sa notoriété actuelle, Jules Halkin la doit surtout à sa sculpture monumentale du Cheval de halage (1885) qui partage avec le Torè de Mignon l’espace des Terrasses de Liège.

Sources

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 436-437

Jules BOSMANT, La peinture et la sculpture au Pays de Liège de 1793 à nos jours, Liège, 1930, p. 121-122

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 676

Paul Delforge

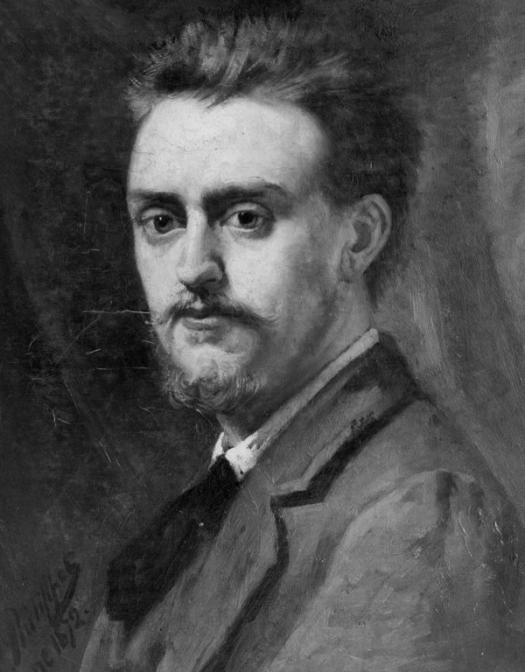

Mignon Léon

Culture, Sculpture

Liège 09/04/1847, Schaerbeek 30/09/1898

L’art de Léon Mignon est reconnaissable entre tous. Sculpteur animalier, il avait trouvé l’inspiration en Italie où il séjourna de 1872 à 1876 grâce à une bourse de la Fondation Darchis. Élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, il s’était fait remarquer dans l’exécution de bustes particulièrement réussis, mais s’il n’abandonne pas totalement la représentation du visage de ses semblables, aussi célèbres soient-ils (Charlemagne, Saint-Hubert, Velbruck, Frère-Orban, Piercot, etc.), il porte surtout son attention et son talent à la réalisation de chevaux, dromadaires, bisons et surtout les taureaux qui lui valent une célébrité peut-être inconsciente, mais une célébrité quand même : combien d’étudiants wallons n’ont-ils pas en effet rendu hommage, chacun à sa manière, au Dompteur de Taureaux acheté par la ville de Liège pour garnir les terrasses d’Avroy ?

Médaille d’or au salon de Paris en 1880, Li Toré est en effet l’œuvre la plus connue de Léon Mignon qui signe aussi son vis-à-vis, sur les Terrasses, Le Bœuf de labour au repos, autre monumentale statue en bronze. Étrangement, c’est lors de son voyage à Rome qu’était née cette inspiration qui avait conduit Mignon à réaliser en terre cuite un Combat de taureaux romains et le Taureau de la campagne romaine (œuvres qui ont été conservées durant des années au Musée de l’Art wallon avant que celui-ci ne soit définitivement fermé). Ses œuvres valent à Mignon d’être considéré comme le maître de la sculpture animalière de son temps.

Installé à Paris de 1876 à 1884, Léon Mignon rentre contraint et forcé à Bruxelles pour exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre. En guise d’hommage à son maître disparu dans des conditions de misère, Oscar Berchmans signe un bas-relief représentant le sculpteur en médaillon : placé en 1906 sur la façade de la toute nouvelle École d’armurerie dans le quartier de Sainte-Marguerite (ouverte en 1897), il va donner son nom à la rue et à l’établissement scolaire, l’École d’Armurerie Léon Mignon.

Sources

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 392

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 568-570

Willy LEMOINE, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 491-493

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Paul Delforge

Rousseau Victor

Culture, Sculpture

Feluy 15/12/1865, Forest 17/03/1954

Quand les œuvres de Victor Rousseau commencent à être connues, le débat sur l’existence et les caractéristiques d’un art wallon bat son plein. Très vite, ceux qui théorisent l’art wallon voient en Rousseau le représentant par excellence de leur définition. Révélatrices du tempérament wallon, les œuvres de Rousseau s’imposent à la fois par leur beauté formelle, par leur sentimentalité et par la suggestion cérébrale qu’elles induisent, par cette intellectualité dans la simplicité qui serait l’une des caractéristiques de l’art wallon. Dans sa Lettre au roi, l’esthète Jules Destrée observe une filiation « saisissante » entre Jacques Du Broeucq et Victor Rousseau. Assumant tous les éloges, Victor Rousseau acceptera volontiers d’être célébré comme « sculpteur wallon ». Tous les honneurs dont il fut couvert ne lui faisaient pas oublier ses tout débuts.

Séduit par la musique, celle de Wagner puis de Beethoven, Victor Rousseau faillit s’y consacrer entièrement ; touchant à la poésie, ce fils de carriers apprend pourtant ce métier difficile dès son plus jeune âge. À une époque où l’école obligatoire et gratuite n’est encore qu’une revendication, il est apprenti (1875), avant d’être plongé sur le chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles ; sous les ordres du sculpteur français Georges Houstont, l’ouvrier qu’il est alors taille les corniches du nouveau bâtiment conçu par Joseph Poelaert. La précision du métier lui plaît et il décide de suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. En 1890, le prix Godecharle distingue un artiste promis à un bel avenir. Il lui permet surtout de supporter financièrement un séjour de deux ans à Paris (où il est frappé par les œuvres de Rodin, mais surtout par l’art nouveau) et un voyage à Londres où il retient, au British Museum, la perfection des formes classiques de l’art grec, avant de découvrir, en Italie, les chefs-d’œuvre de la Renaissance. Se forgeant sa propre esthétique, Victor Rousseau va construire une œuvre originale et totalement en marge de l’esprit de son temps. À côté de Constantin Meunier et de Léon Mignon, représentants du réel, Victor Rousseau se fait « sculpteur d’âmes ».

Professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919), directeur de la dite Académie (1919-1922, 1931-1935), il expose ses œuvres à l’Exposition de Charleroi en 1911. Grand Prix de Rome 1911, Grand Prix des arts plastiques (1931) et Prix des amis du Hainaut 1935, il se laisse voir dans les naïades et tritons qui ornent, depuis 1905, le Pont de Fragnée à Liège, dans les anges du monument destiné à César Franck (exposition de Bruxelles, 1925), dans la cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie). Réfugié en Angleterre entre 1914 et 1919, il y réalise le Memorial in Gratitude à Londres. Si on voyage plus loin, le christ en croix de la cathédrale d’Oviedo retient le regard ; on trouve aussi de nombreux « Victor Rousseau » de formats beaucoup plus petits, en bronze, en plâtre, en terre cuite, ou sur des dessins au fusain et en aquarelles. Eugène Ysaye et Fernand Severin ont eu droit à leur buste.

Sources

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 568

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 570-572 ; t. III, p. 357 ; t. IV, p. 232

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Paul Delforge