Ne rien décider qui engage l’avenir de l’État belge, favoriser autant que possible les Flamands, mais n’accorder aucune faveur aux Wallons. Tel est l’ordre que Hitler en personne donne le 14 juillet 1940, à propos de l’avenir de la Belgique. Il faut attendre 1944 pour que les intentions d’Hitler se précisent : création d’un Reichsgau Flandern et d’un Reichsgau Wallonien. Entre-temps, une Flamenpolitik introduira une surreprésentation flamande dans les rouages de l’État et les régions industrielles – essentiellement wallonnes – seront l’objet d’une exploitation maximale : matières industrielles puis main-d’œuvre. Le rapatriement des soldats flamands alors que les Wallons demeurent en captivité accentuera encore cette différence de sensibilité et d’attitude par rapport à l’occupation allemande.

Dans les quelques lignes qu’il consacre à Résistance et collaboration dans l’encyclopédie La Wallonie, Le Pays et les Hommes, José Gotovitch décrit succinctement la situation vécue en Belgique durant l’occupation allemande de 1940 à 1945 et met en évidence le fossé qui sépare Wallons, Flamands et Bruxellois. Sa conclusion, prudente, souligne que La Résistance ne fut pas un phénomène spécifiquement wallon, ni la collaboration exclusivement flamande. Ces deux clichés sont également faux. Mais tout concourt à montrer qu’une attitude, un comportement différent se révéla au Nord et au Sud du pays face à l’occupation. En Flandre, la collaboration fut le fait d’un parti disposant au départ d’une réelle base populaire. Mais comme en 1914-1918, elle put apparaître à certains comme un moyen d’assurer la réalisation d’aspirations nationalistes ancrées dans la tradition du mouvement flamand. À aucun moment, par contre, en Wallonie, cette collaboration ne put prendre un contour effectivement wallon, s’appuyer sur une réalité nationaliste. La déconfiture des organismes de collaboration d’appellation wallonne aboutit même à la pantalonnade du discours impérial de Degrelle en 1943 : les Wallons étaient des Germains ! Même le chef de Rex ne pouvait renverser l’histoire avec un discours ! Hors ce nationalisme impossible, la collaboration wallonne ne pouvait dès lors que rassembler – après décantation – d’authentiques nationaux-socialistes engagés d’autant plus avant qu’ils se mouvaient dans un terrain hostile.

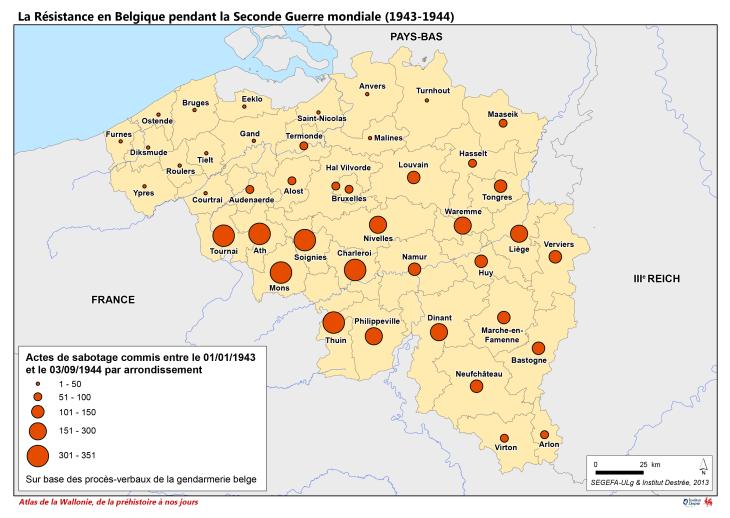

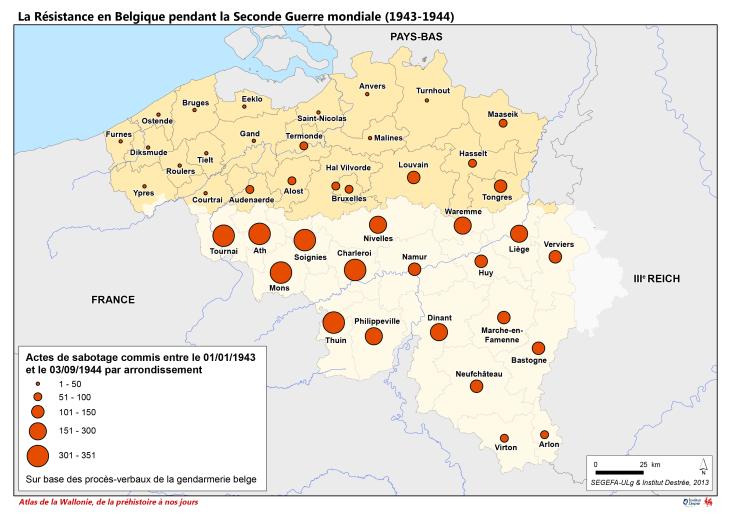

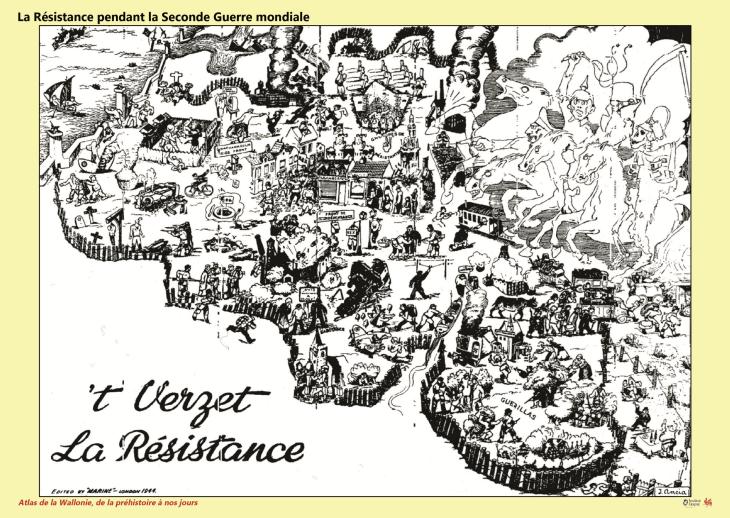

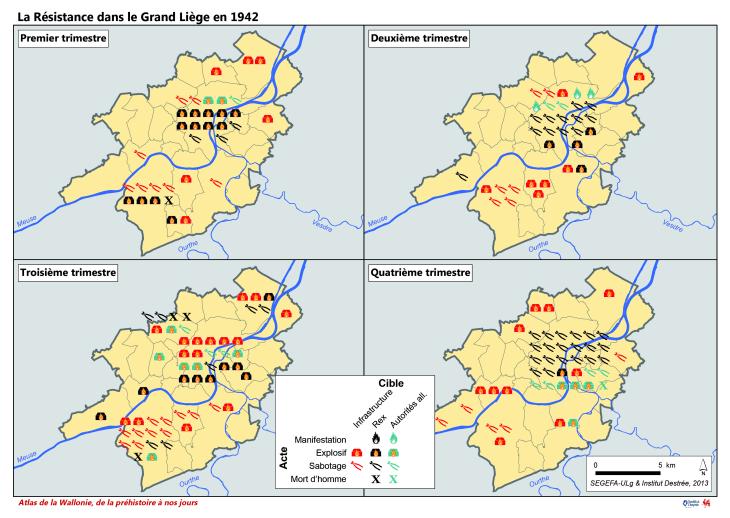

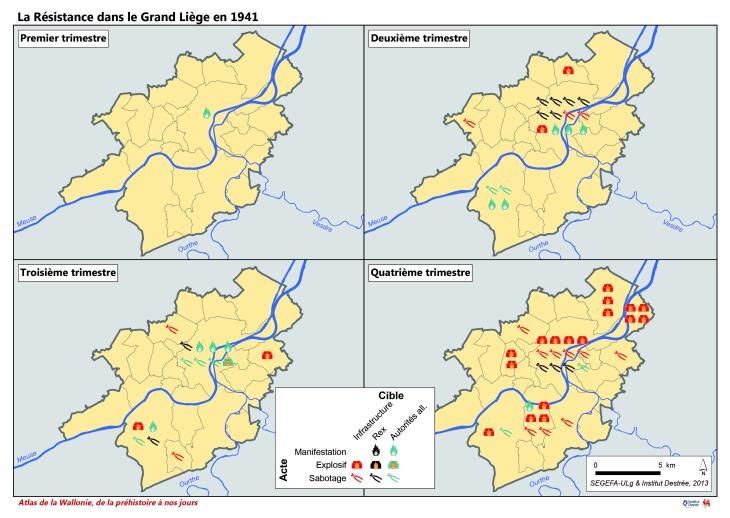

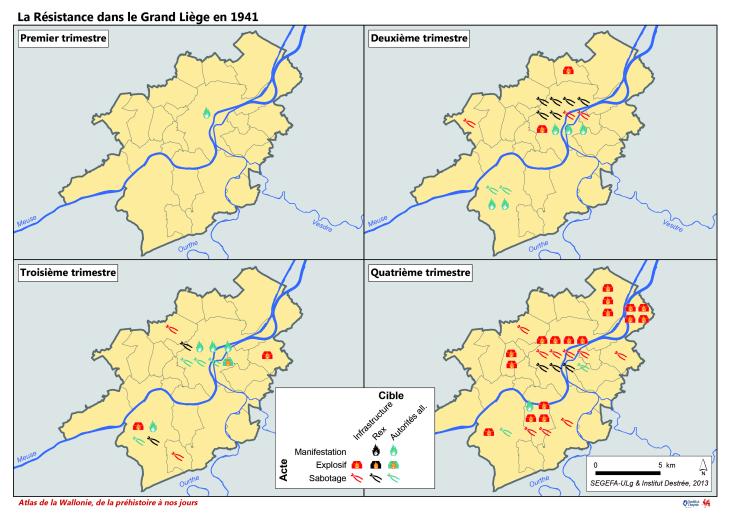

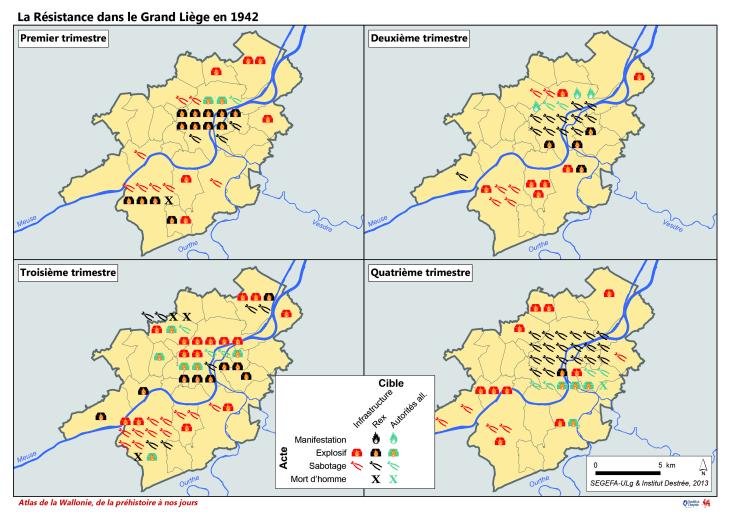

Pour manifester son opposition à l’occupant, la Résistance prit des risques importants pour publier des journaux clandestins. Une équipe dirigée par José Gotovitch a identifié 674 titres différents, publiés dans toute la Belgique, dont 417 titres différents en Wallonie, 183 en Flandre et 64 « nationaux ». En région liégeoise, près de 140 titres ont été identifiés. Quant aux actes de sabotage violent, ils témoignent également d’une forte activité dans le pays wallon, en zone rurale comme en zone industrielle.

Référence

VDL118

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Seul monument national érigé en hommage aux Résistants de 1940-1945, ce monument (récemment restauré) est dû à l’architecte Paul Étienne et au sculpteur Louis Dupont. Il fut inauguré le 8 mai 1955. Le groupe des statues à gauche évoque la résistance armée, celui de droite la résistante intellectuelle. Le choix de Liège – et de la Wallonie… – pour sa localisation s’expliquait par le rôle phare joué par certains de leurs citoyens dans la résistance à l’occupant.

Seul monument national érigé en hommage aux Résistants de 1940-1945, ce monument (récemment restauré) est dû à l’architecte Paul Étienne et au sculpteur Louis Dupont. Il fut inauguré le 8 mai 1955. Le groupe des statues à gauche évoque la résistance armée, celui de droite la résistante intellectuelle. Le choix de Liège – et de la Wallonie… – pour sa localisation s’expliquait par le rôle phare joué par certains de leurs citoyens dans la résistance à l’occupant.