Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

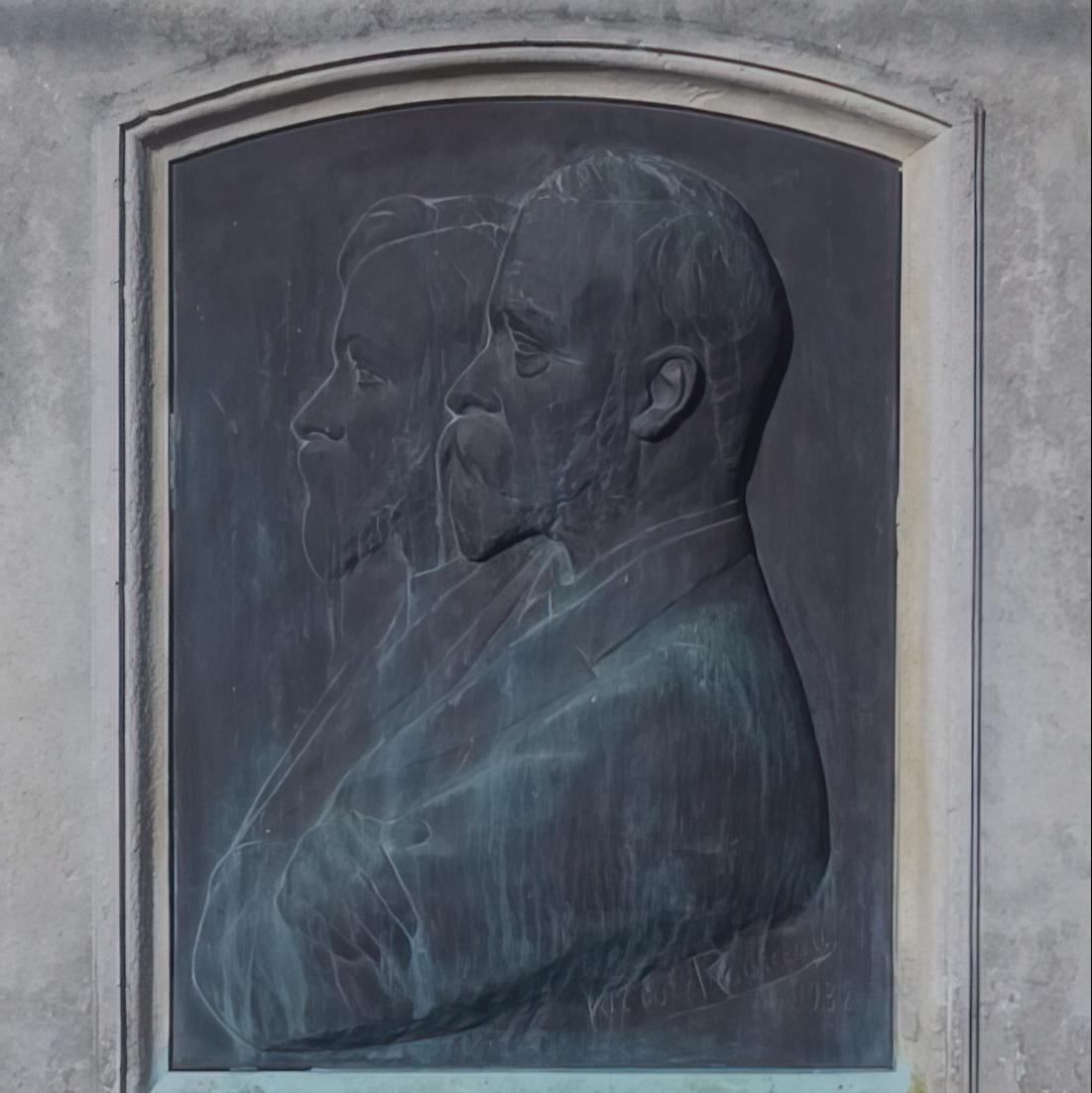

Monument Ernest et Alfred SOLVAY

Monument à la mémoire d’Ernest et Alfred Solvay, réalisé par Victor Rousseau, 15 septembre 1938.

Rebecq est le berceau de la famille Solvay. Au début du XIXe siècle, Alexandre y est maître de carrières avant de se lancer comme raffineur de sel. C’est là que naissent et grandissent ses deux fils, Ernest (1838-1922) et Alfred (1840-1894) avant de se lancer ensemble dans une aventure industrielle exceptionnelle. Par conséquent, alors que Couillet (1895), La Hulpe (1924) et Bruxelles (1932) avaient déjà rendu hommage par l’érection d’un monument dans l’espace public, il est apparu évident aux autorités locales de Rebecq qu’il en soit de même au cœur de leur entité. Le monument dédié aux deux frères est confié au célèbre sculpteur Victor Rousseau (1865-1954) dont ce n’est évidemment pas la première réalisation.

L’artiste est alors au sommet de son art. Prix Godecharle 1890, Grand Prix de Rome 1911, Grand Prix des arts plastiques 1931, Prix des amis du Hainaut 1935, il ne donne plus le cours de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919) qu’il a dirigée deux fois, entre 1919 et 1922, puis entre 1931 et 1935, et il ne cesse de répondre à des commandes, comme celles de bustes d’industriels, les Solvay en 1938, Auguste Lannoye en 1939. Représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle, le « Grand » Victor Rousseau a derrière lui une œuvre considérable, « sculptée » sur de nombreux chantiers et par de multiples commandes officielles ou œuvres personnelles : chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles dans les années 1880, décoration du Pont de Fragnée à Liège, cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), Memorial in Gratitude à Londres. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Ernest et Alfred Solvay dans le marbre pour l’éternité, dans un monument installé au cœur de Rebecq-Rognon, localité dont un des neveux du père Alexandre Solvay fut bourgmestre de 1867 à 1876 et que dirigeait Eugène Solvay, un cousin des deux industriels, au moment de l’inauguration en septembre 1938, quelques semaines avant une échéance électorale.

Esprit curieux, « apprenti-directeur » dans l’usine à gaz de son oncle, Ernest Solvay a dû multiplier les expériences, dans sa jeunesse, avant de parvenir à obtenir du carbonate de soude. Conscient de l’importance de sa découverte, il a déposé un premier brevet (1861), avant de se lancer dans la mise en route du processus de la fabrication industrielle du carbonate sodique à l’ammoniaque, dans sa première usine à Couillet (1863). En 1888, le groupe Solvay atteint une production annuelle de 350.000 tonnes et en 1900, ce géant de l’industrie chimique fournit 95% de la production mondiale... Inventeur, chercheur, patron d’industrie, Solvay est aussi préoccupé par les conditions de travail de ses ouvriers et introduit très tôt des mesures sociales hardies (caisse de retraite, limitation du temps de travail, congés payés, etc.). On connaît aussi son rôle durant la Grande Guerre, en tant que fondateur du Comité national de secours et d’alimentation. Sénateur libéral à deux reprises (1893-1894, 1897-1900), Ernest Solvay est nommé Ministre d’État au lendemain de l’Armistice. Dans l’ombre de son frère, Alfred avait contribué au démarrage de l’activité industrielle, dans les années 1860, notamment à la construction de l’usine de Couillet dont il était devenu le directeur-gérant ; par la suite, il participe aussi à l’extension des activités de la société Solvay et Cie qui compte déjà une vingtaine d’usines au milieu des années 1880, en Europe et aux États-Unis. Conseiller communal libéral de Couillet et conseiller provincial du Hainaut, il devait décéder à Nice d’une congestion pulmonaire.

Les deux frères sont subtilement associés par Victor Rousseau dans le bronze qui occupe la position centrale d’un imposant portique-fontaine construit en blocs de pierre. Les deux industriels sont représentés de profil, l’un dans le prolongement de l’autre. Au-dessus du médaillon, la mention suivante est gravée dans la pierre :

AUX FONDATEURS DE L’INDUSTRIE

DE LA SOUDE À L’AMMONIAQUE

Sous le bas-relief, les autorités communales s’identifient en association le personnel de l’usine Solvay :

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE

DES COMMANDITAIRES ET DU PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ SOLVAY & CIE

À gauche et à droite du portique, de part et d’autre du bronze, des plaques gravées précisent l’identité des deux industriels :

ALFRED SOLVAY ERNEST SOLVAY

NE A REBECQ NE A REBECQ

LE 1-7-1840 LE 16-4-1838

DECEDE A NICE DECEDE A IXELLES

LE 23-1-1894 LE 26-5-1922

SEPTEMBRE 1938

Sources

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 165-179

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 435

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 382

Place communale

1430 Rebecq

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Ernest SOLVAY

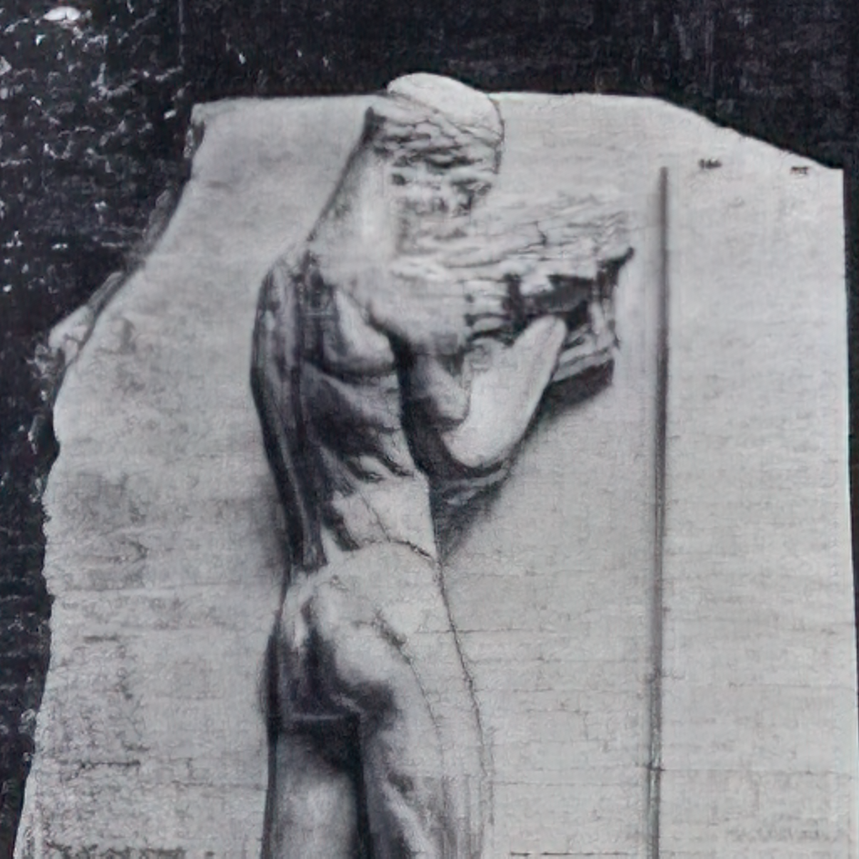

Monument Ernest Solvay, réalisé par Marcel Wolfers, circa 1923.

« L’égalité au point de départ de la vie.

Ensuite, chacun selon sa productivité dans tous les domaines ».

Cette formule – attribuée à Ernest Solvay sans preuve formelle – s’affiche en tout cas en lettres d’or sur la partie gauche du monument érigé en l’honneur du célèbre inventeur et industriel, à deux pas de la gare de la Hulpe, et inauguré en 1923. Sur un bloc de pierre laissé en l’état brut dans sa partie gauche, un homme musclé, légèrement de dos, s’apprête à poser un chapiteau à la décoration florale au sommet d’une colonne parfaitement droite et lisse qui s’élance sur le côté droit de la pierre, ici parfaitement travaillée. La citation de Solvay apparaît sur la partie gauche du monument, dans le dos du personnage. Une version antérieure du monument (un modèle ?) faisait courir l’inscription entre les jambes du personnage sculpté, tandis que la partie gauche de la pierre apparaissait totalement brute voire burinée. Après avoir été installé près de l’entrée de la gare de La Hulpe, le monument Solvay a été déplacé à quelques dizaines de mètres, sur la gauche, dans la partie de la pleine de jeu de l’école communale maternelle autonome, située du côté de l’avenue Ernest Solvay.

Signée par l’orfèvre bruxellois Marcel Wolfers (1886-1976), le projet remonte cependant à 1913. Commandée par les autorités de La Hulpe, une maquette en bronze (d’environ 80x80 cm) avait été réalisée et elle a été offerte le 17 septembre 1913 au couple Solvay, à l’occasion de ses noces d’or, mais aussi des 75 ans de l’industriel et des 50 ans de sa société. L’œuvre finalement réalisée en 1923 (d’environ 2 mètres sur 2) est en tout point identique à son modèle en format réduit, hormis le personnage qui est inversé. Le sculpteur n’a pas eu l’intention de représenter Solvay.

Esprit curieux, « apprenti-directeur » dans l’usine à gaz de son oncle, ce dernier a dû multiplier les expériences, dans sa jeunesse, avant de parvenir à obtenir du carbonate de soude. Conscient de l’importance de sa découverte, il a déposé un premier brevet (1861), avant de se lancer dans la mise en route du processus de la fabrication industrielle du carbonate sodique à l’ammoniaque, dans sa première usine à Couillet (1863). En 1888, le groupe Solvay atteint une production annuelle de 350.000 tonnes et en 1900, ce géant de l’industrie chimique fournit 95% de la production mondiale... Inventeur, chercheur, patron d’industrie, Solvay est aussi préoccupé par les conditions de travail de ses ouvriers et introduit très tôt des mesures sociales hardies (caisse de retraite, limitation du temps de travail, congés payés, etc.).

La générosité de Solvay se manifeste aussi à La Hulpe où il a fait construire un château ; lors de la cérémonie organisée en 1913, le bourgmestre Bertrand présente la maquette du monument que la commune a décidé d’ériger en son honneur, manière de remercier publiquement et discrètement l’industriel d’avoir largement contribué à embellir et transformer l’entité par d’importants travaux. La mention figurant sur le bronze est explicite : « la commune de La Hulpe reconnaissante ». En raison des événements de 14-18, la réalisation du monument est reportée et ce n’est qu’en 1923 qu’il est inauguré, soit un an après la disparition d’Ernest Solvay (1838-1922).

Quant à la réplique en bronze de 1913, elle s’est retrouvée entre les mains d’un professeur d’histoire de l’Université de Gand qui l’avait achetée dans une vente publique. En 1999, l’original revient à La Hulpe qui l’expose dans la cage d’escalier de la maison communale (2e étage, près de la salle du Conseil) et rend ainsi hommage à la fois à l’industriel qui possédait son château dans la commune et à l’artiste qui finit sa vie non loin de là, à Vieusart, dans l’entité de Chaumont-Gistoux, tandis que d’autres Wolfers possédaient des terres et des cottages à La Hulpe, près de la gare. L’avenue qui porte leur nom a été échangée avec Overijse en 1963 lors de la fixation de la frontière linguistique.

Marcel Wolfers est le fils de Philippe (1858-1929) et le petit-fils de Louis (1820-1892) Wolfers, maîtres-orfèvres établis à Bruxelles depuis la fin du XIXe siècle ; ils y possèdent et gèrent les ateliers « Wolfers frères » qui emploient une centaine de personnes et qui vont se spécialiser aussi dans la joaillerie et les arts décoratifs au début du XXe siècle en s’inscrivant résolument dans le courant de l’Art nouveau. Marcel Wolfers poursuit la tradition familiale en matière d’orfèvrerie et de sculpture, dans l’ombre de l’exceptionnel talent paternel, tout en innovant et en devenant l’un des meilleurs laqueurs du monde. Sans possibilité de vérifier l’information, on affirme qu’il avait retrouvé le secret des laques bleues perdu depuis les Ming. Sculptant aussi bien la pierre que le bois, Marcel Wolfers a réalisé notamment le Chemin de croix de l’église de Marcinelle, ainsi que les monuments commémoratifs de la guerre à Louvain, Jodoigne et Woluwe-Saint-Pierre, sans oublier l’impressionnante statue du Cheval dit Wolfers, à La Hulpe. En orfèvrerie, le milieu de table Ondine, acquis en 2003 par la Fondation roi Baudouin, est une pièce exceptionnelle réalisée pour impressionner les visiteurs étrangers lors de l’Expo de 1958.

Sources

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Marcel Wolfers. Sculpteur-Laquer, Bruxelles, 1970

Marcel Wolfers. Ondine, pour l’Expo 58, Bruxelles, Fondation roi Baudouin, 2006

Anne-Marie WIRTZ-CORDIER, Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 304-312

Éric MEUWISSEN, Le Soir, 12 janvier 1999 ; Guy DUPLAT, La Libre, janvier 2007

Suzette HENRION-GIELE et Janine SCHOTSMANS-WOLFERS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 616-618

La dynastie des Wolfers, maîtres de l’argent, exposition présentée au Design Museum de Gand, janvier-avril 2007

Yves VANDER CRUYSEN, Un siècle d’histoire en Brabant wallon, Bruxelles, Racine, 2007, p. 45-46

Informations communiquées par M. Jacques Stasser, Président du Cercle d’histoire de La Hulpe (22 février 2014)

Moissons d’Histoire, La Hulpe, Cercle d’histoire de La Hulpe, p. 432

Avenue Ernest Solvay

1310 La Hulpe

Paul Delforge

Guy Focant - SPW

Domaine Solvay

Tirant ses origines de la forêt de Soignes, le domaine Solvay est acquis en 1893 par l’industriel Ernest Solvay qui se contente de réaménager le château construit par son prédécesseur. Si le bâtiment acquiert sa physionomie actuelle grâce à l’intervention du fils d’Ernest, Armand, c’est le fils de ce dernier, Ernest-John, qui a aménagé le parc en en faisant l’écrin remarquable d’essences rares, de plantes délicates et d’animaux. Ouvert au public en permanence, le domaine abrite également la Fondation Folon.

Chaussée de Bruxelles

1310 La Hulpe

Classé comme site le 10 juin 1963

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

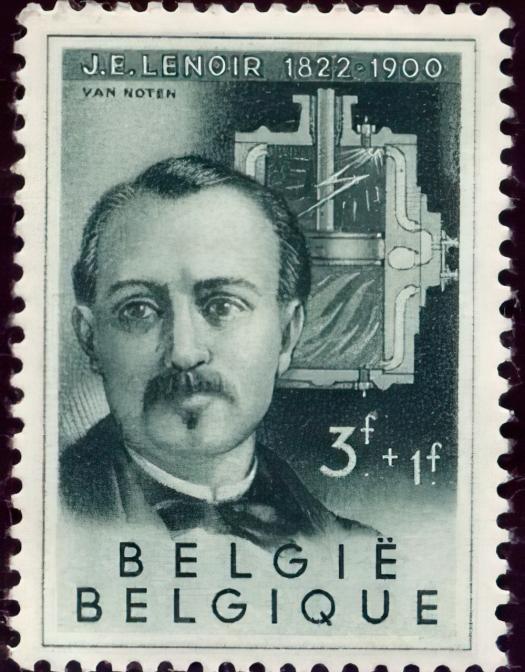

Lenoir Etienne

Conception-Invention

Mussy-la-Ville 12/01/1822, La Varenne Saint Hilaire 03/08/1900

Énoncer les multiples inventions d’Étienne Lenoir revient à lire les pages d’un bottin de téléphone. Le trait est certes exagéré mais, en tentant de cerner le personnage, Jean Pelseneer a réussi à identifier près d’une centaine de brevets déposés par cet autodidacte, né en Gaume et débarqué à Paris à l’âge de 16 ans sans aucune formation scolaire. Illettré, mais capable de percevoir le moyen d’améliorer et de perfectionner des techniques ou des objets, Étienne Lenoir fut bien sûr amené à exercer une multitude de petits métiers pour subsister, avant de trouver sa voie.

Contrairement à ses illustres contemporains wallons (Gramme, Solvay ou Empain), ni la notoriété ni l’aisance ne vinrent récompenser l’imagination de l’inventeur : pourtant, au milieu du XIXe siècle et au cœur de la Révolution industrielle, Étienne Lenoir apporta une contribution majeure en déposant un brevet « Pour un moteur à air dilaté par la combustion du gaz de l’éclairage enflammé par l’électricité » (1860).

Après avoir été garçon de café, l’exilé parisien entre comme ouvrier dans une fabrique d’émaillage où il met au point un procédé permettant d’obtenir un émail blanc utilisé pour les cadrans de montre (1847). Il s’intéresse aussi à l’électrolyse et améliore la méthode électrolytique pour la fabrication de revêtements métalliques : la galvanoplastie. Ce procédé lui est racheté en 1851 par une firme parisienne chargée de la décoration de l’Opéra de Paris. Il soumet à des brevets d’autres inventions et améliorations de techniques existantes : amélioration du système de freinage électrique des wagons de chemin de fer (1855), système de signalisation pour le chemin de fer (1856), pétrin mécanique, régulateur pour moteur électrique, étamage du verre (1857). Mais il reste traversé par un objectif plus ambitieux : réaliser un moteur.

Ses visites fréquentes au Conservatoire des Arts et Métiers et les cours du soir gratuits qu’il suit en compagnie d’autres amis inventeurs lui permettent de passer à l’acte en 1859. Au sein de la Société des Moteurs Lenoir-Gautier et Cie à Paris qu’il vient de fonder avec un capital initial de deux millions de francs-or, il réunit toutes les données connues à l’époque et, en mécanicien ingénieux, parvient à mettre au point le premier moteur à combustion interne (23 janvier 1860). Détenteur d’un brevet d’exclusivité pour 15 ans, sa société produit plusieurs centaines de moteurs utilisés dans le bassin parisien. En août 1861, le premier bateau à moteur équipé d’un moteur Lenoir est présenté sur la Seine au roi Louis-Napoléon. « Il ne manquait que la compression à ce premier moteur à gaz industriel pour réaliser le cycle universellement adopté par la suite. En 1862, Lenoir remplace le gaz par le pétrole ». En septembre 1863, la première automobile Lenoir équipée d’un moteur à gaz de 1,5 CV effectue 18 kilomètres en 3 heures. Les moteurs ne cesseront d’être construits et améliorés jusqu’à la fin du siècle, sans assurer la prospérité de son inventeur qui continue à déposer des brevets dans divers domaines.

En 1878, le Prix Montyon de l’Académie des Sciences de l’Institut de France récompense ses travaux sur l’étamage du verre. Le Grand Prix d’Argenteuil de la Société d’Encouragement couronne ses recherches sur le tannage du cuir au moyen d’ozone (12.000 francs-or). En 1881, la IIIe République lui accorde la nationalité française et le distingue de la Légion d’Honneur pour services rendus lors du siège de Paris en 1870-1871 : l’appareil télégraphique qu’il a perfectionné a favorisé les communications internes. Qualifié d’ingénieur à la fin de sa vie, Étienne Lenoir est inhumé au cimetière du Père Lachaise et c’est surtout après sa disparition que l’on prit conscience de l’importance de son invention.

Les deux premiers moteurs construits par Lenoir sont exposés au Conservatoire national des Arts et Métiers à Paris, tandis que d’autres sont conservés dans des musées européens.

Une plaque commémorative et un médaillon de bronze sont inaugurés au Conservatoire de Paris, et une plaque est apposée sur sa maison natale (1912) ; celle-ci est cependant détruite par les Allemands en août 1914 et un nouveau mémorial est inauguré le 18 août 1929, en même temps qu’un monument à Arlon.

D’autres hommages sont régulièrement organisés pour célébrer le génie de celui qui contribua à la mise au point du tout premier moteur à explosion.

Sources

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 191

Jean-Pierre MONHONVAL, Étienne Lenoir. Un moteur en héritage, Virton, Michel frères, 1985

Jean PELSENEER, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 355-364

Histoire de la Wallonie, (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 406

©, Paul Delforge

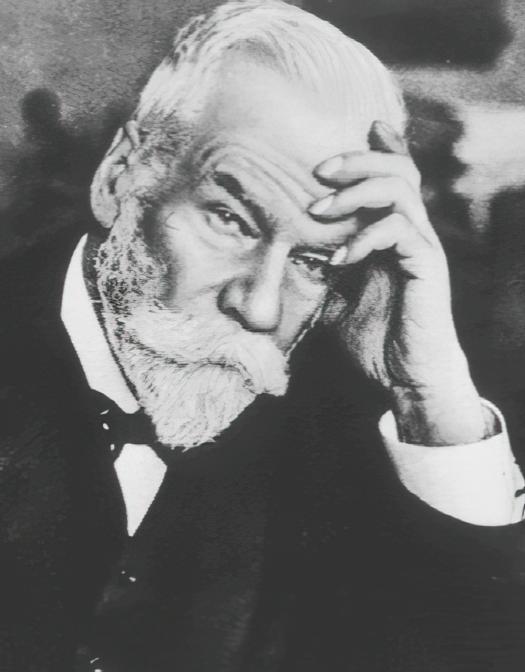

Solvay Ernest

Conception-Invention, Chimie, Socio-économique, Entreprise

Rebecq-Rognon 16/04/1838, Ixelles 26/05/1922

Groupe chimique de taille mondiale, Solvay porte le nom de l’inventeur de la soude, du moins du procédé de la fabrique industrielle du carbonate sodique, désormais couramment appelée la Soude Solvay.

Là est tout le génie du jeune Solvay, esprit curieux qui, après une formation pratique en comptabilité, commence à travailler en tant qu’« apprenti-directeur » dans l’usine à gaz de son oncle où il apporte maints perfectionnements, notamment la récupération de l’ammoniaque. Une expérience lui permet d’obtenir du carbonate de soude et, conscient du parti qu’il peut tirer de sa découverte, l’autodidacte prend un premier brevet (1861). Après d’innombrables démarches et l’aide financière d’Eudore Pirmez et de proches, il réussit à mettre en route, à Couillet, le processus de la fabrication industrielle du carbonate sodique à l’ammoniaque ; il connaissait le problème mieux que quiconque, son père ayant été raffineur de sel après avoir été carrier. La qualité principale de son produit est de remplacer dans l’industrie le carbonate de sodium trop rare à l’état naturel (1865) ; de surcroît, le procédé récupère l’ammoniaque des cokeries. La soude est un composé essentiel dans de nombreuses applications industrielles, comme la fabrication du verre ou la métallurgie.

De 200 kg en 1865, la production journalière de la soude Solvay passe à 3 tonnes en 1867 ; en 1888, le groupe atteint une production annuelle de 350.000 tonnes. En 1900, il fournit 95 % de la production mondiale... L’Exposition universelle de Vienne (1873) a consacré la Société Solvay & Cie qui acquiert progressivement une dimension internationale depuis son centre historique de Couillet (du moins jusqu’à l’entame du XXIe siècle) et s’impose comme l’un des géants de l’industrie chimique.

Le procédé Solvay nécessite du calcaire, de la houille et du chlorure de sodium. En investisseur averti, l’industriel wallon fonde des usines là où il rencontre ces matériaux : en Lorraine française d’abord, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche et aux États-Unis ensuite. C’est tout un empire industriel et commercial qui est créé autour du brevet, mais Solvay fait œuvre de novateur aussi dans ses méthodes de gestion en établissant une collaboration étroite entre ses diverses usines, en s’associant avec des hommes d’affaires locaux, en contrôlant strictement chaque stade de la fabrication et en autofinançant son expansion exceptionnelle. L’odyssée familiale des Solvay est certainement la plus grande réussite wallonne tant en matières industrielle, technologique que financière. À la veille de la Grande Guerre, l’empire Solvay possédait des soudières, des gisements de minerais, des salines, des charbonnages, et des fours à coke aux quatre coins du monde industrialisé.

Fondateur de l’Institut de Physiologie et de celui de Sociologie à l’Université libre de Bruxelles, ainsi que des Instituts internationaux de Physique et de Chimie, Solvay contribue au prodigieux développement international de la science au début du XXe siècle. Tous les trois ans, il réunit à Bruxelles un Conseil d’une vingtaine de spécialistes qui discutent, entre eux, pendant une semaine, d’un problème d’actualité soigneusement préparé par d’éminents rapporteurs. Ainsi, en 1911, le Conseil de Physique réunit-il onze Prix Nobel (notamment Marie Curie, Einstein, de Broglie, Planck, Langevin, Rutherford).

Capitaine d’industries comme le XIXe siècle en a produit quelques-uns en Wallonie, Solvay introduit par ailleurs des réformes sociales hardies en introduisant de sa propre initiative des retraites ouvrières (1899), en limitant le temps de travail à 8 heures (1908), en accordant des congés payés (1913), et pratiquant le recyclage professionnel... Créateur de nombreuses œuvres sociales, mécène généreux et diversifié (Maison du Peuple, Université du Travail, expédition de Gerlache…), il est parmi les fondateurs du Comité national de Secours et d’Alimentation (1914), qui joue un rôle considérable dans le ravitaillement de la Belgique durant la Grande Guerre. Il en a été remercié par une nomination en tant que ministre d’État à l’heure de l’Armistice (1918). Cela conférait encore plus d’influence à celui qui avait été par deux fois sénateur libéral de l’arrondissement de Bruxelles (1892-1894, 1897-1900) et avait soutenu le journal L’Indépendance belge.

Sources

WIRTZ-CORDIER Anne-Marie, Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 304-312

Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

POTELLE Jean-François, Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Histoire, Economie, Société), Bruxelles, t. II

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), Bruxelles, t. IV

La Wallonie à l’aube du XXIe siècle, Namur, Institut Destrée, Institut pour un développement durable, 2005

Mandats politiques

Sénateur (1892-1894, 1897-1900)

Ministre d'État (1918)

© Photo Société Solvay., Paul Delforge

Carrefour de l'Europe ouvert à ses influences, la Wallonie a, de tout temps, été traversée par les grands courants scientifiques et technologiques. Les Wallons en ont assimilé les multiples apports et ont développé leurs propres techniques, participant ainsi, parfois de façon décisive, à l’évolution de la connaissance. Des parcours édifiants que vous pourrez retrouver dans cette leçon, au travers d’une synthèse et de documents éclairants.