Guy Focant

Collégiale Sainte-Waudru

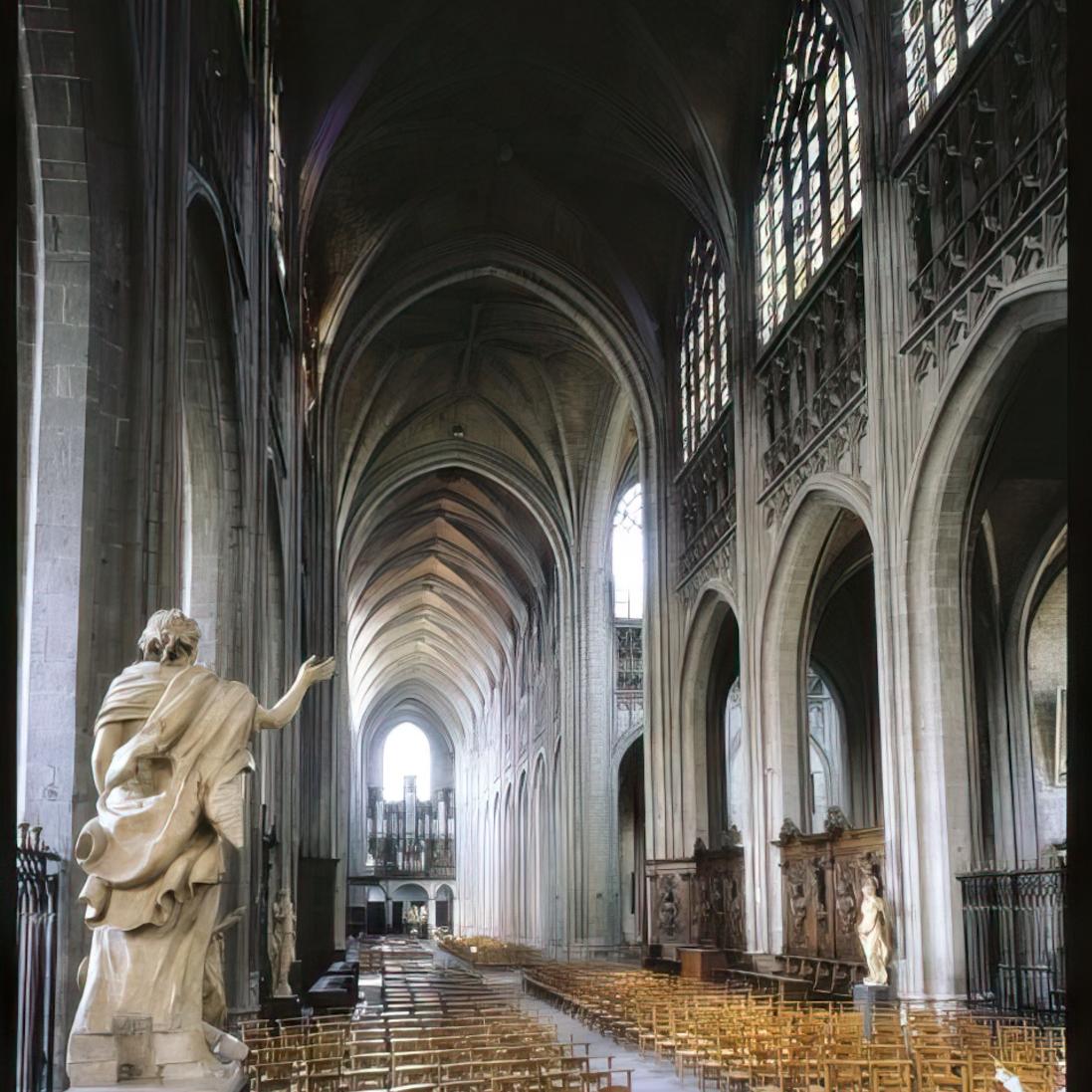

L’ancienne collégiale Sainte-Waudru est un remarquable édifice gothique tardif. Cette église abrite de splendides vitraux Renaissance du XVIe siècle, don des Habsbourg d’Espagne, mais aussi de très belles sculptures Renaissance de Jacques Du Broeucq. Chaque dimanche de la Trinité, l’église est le théâtre d’un événement qui consiste à conduire en procession la châsse de sainte Waudru. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale Sainte-Waudru et son chapitre de chanoinesses ont de tous temps caractérisé l’histoire montoise. Un sanctuaire a existé depuis la fondation d’un monastère par la sainte vers la moitié du VIIe siècle. L’église actuelle a été érigée de 1450 à 1491 et constitue un des chefs-d’œuvre du style gothique en Wallonie. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale et son chapitre ont été mêlés à la petite et grande histoire du comté de Hainaut. C’est dans l’ancienne église romane, alors en cours de démolition, que se tient en 1451 un chapitre de l’ordre de la Toison d’Or présidé par Philippe le Bon.

La collégiale est aussi au cœur des cérémonies d’inauguration des souverains des Pays-Bas en qualité de comtes de Hainaut. Le jour de l’inauguration, l’ouverture de la cérémonie est annoncée par le carillon de Sainte-Waudru d’où arrive le cortège parti de l’hôtel de ville. Les chanoinesses organisent alors une seconde procession en compagnie de la châsse de la sainte vers la Grand-Place, où se déroule l’essentiel de la cérémonie. Là, les membres de l’ordre du clergé, les représentants de Mons et des vingt-deux Bonnes Villes du Hainaut assistent à la cérémonie présidée par le grand bailli de Hainaut, commissaire du souverain. Après la prestation de serment sur la Grand-Place, le nouveau comte de Hainaut et le cortège retournent à la collégiale pour assister à une messe votive et un Te Deum.

La collégiale Sainte-Waudru compte également d’innombrables traces matérielles liées au comté de Hainaut. Parmi celles-ci, le tombeau d’Alix de Namur, épouse du comte Baudouin IV de Hainaut, décédée en 1169. Seul le sarcophage du monument d’origine a été conservé ; il a par la suite été intégré à un monument contemporain placé à l’entrée du déambulatoire. Il s’agit de la seule trace des sépultures des comtes de Hainaut, inhumés à Valenciennes à partir du XIIIe siècle. Les exceptionnels vitraux du XVIe siècle renferment quant à eux de multiples mentions au comté de Hainaut et à ses anciens souverains de la maison de Bourgogne.

L’empereur Maximilien du Saint-Empire, époux de la duchesse Marie de Bourgogne, est représenté sur le vitrail de la Crucifixion ainsi que sur le vitrail du Christ au temple. Sur ce dernier figure également son fils, le duc de Bourgogne Philippe le Beau. Celui-ci apparaît en compagnie de ses fils sur le vitrail du Christ apparaissant à sa mère. Enfin, le vitrail de la Fuite en Égypte figure sa mère, Marie de Bourgogne, et sa sœur, Marguerite d’Autriche. Plus loin, le vitrail de l’Adoration des Mages compte de nombreux panneaux héraldiques sur lesquels on peut notamment admirer les armoiries de Bourgogne, de Flandre et de Limbourg.

Bien d’autres traces, parmi lesquelles plusieurs pierres tombales de dignitaires liés au comté de Hainaut, se trouvent dans l’édifice. En voici un inventaire le plus exhaustif possible :

- Deux clés de voûte portant les briquets de Bourgogne, datées de 1529, se trouvent à proximité de la chapelle Saint-Donat. Les briquets de Bourgogne apparaissent sous le règne de Philippe le Bon. Il s’agit de deux « B » entrelacés qui rappellent la souveraineté du duc sur les deux Bourgognes. Ces briquets forment par ailleurs la chaîne du collier de la Toison d’Or ;

- Dans une chapelle du déambulatoire, le retable dit « de Marie de Hongrie » a été sculpté dans le marbre avant 1545 par Jacques du Broeucq. Il représente, dans sa partie supérieure, un édifice en construction, témoin des nombreuses réalisations de l’architecte pour la gouvernante des Pays-Bas espagnols ;

- Vitrail de la chapelle du Saint-Sang, « les chanoinesses recevant du duc de Bourgogne les reliques du saint Sang » ;

- Pierre tombale de Jean de Pieters, prévôt de la baronnie de Lens ;

- Pierre tombale de Charles Antoine Dieudonné Cossée, châtelain des villes et châtellenie d’Ath, 1753 ;

- Pierre tombale de Pierre de Longcourt, conseiller du roi Philippe IV et dépositaire général du pays et comté de Hainaut, 1628 ;

- Pierre tombale d’Antoine de Brabant, bailli des villes, terre et pairie de Chièvres, La Hamaide et Rebaix, 1715 ;

- Pierre tombale de François Joseph de Wesemal, seigneur des mairies d’Estinnes et Bray, 1776 ;

- Pierre tombale de Pierre Daneau, seigneur de Jauche et avocat du roi en sa souveraine cour de Mons, 1665 ;

- Pierre tombale de Philippe le Duc, membre du conseil ordinaire de sa majesté catholique, 1703 ;

- Pierre tombale de Jean de Watie, maître de camp au service de sa majesté catholique, 1669 ;

- Pierre tombale de François de Maldonade, conseiller du roi en son conseil ordinaire du Hainaut ;

- Pierre tombale de Jean Baudouin de Bourlez, seigneur de Virelles, Cochenée, Marchiennes, chevalier de la noble et souveraine cour à Mons, 1696 ;

- Pierre tombale Jean Louis de Blois, conseiller et avocat de sa majesté en son conseil du pays et comté de Hainaut, 1714 ;

- Pierre tombale de Jacques Jacquenier, avocat de la noble et souveraine cour de Mons et greffier du grand bailliage du pays et comté de Hainaut, 1605 ;

- Pierre tombale Philippe Bourlart, conseiller de la noble et souveraine cour de Mons, 1680 ;

- Pierre tombale de Jacques Lambrez, officier au greffe du conseil souverain du Hainaut, 1722.

Place du Chapitre 2

7000 Mons

Classé comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

Madelgaire

Eglises, Saint

Strépy circa 607, Soignies 14/07/677

Selon les Vitae de Saint-Vincent et d’Aldegonde de Maubeuge, sources hagiographiques à manier avec précaution, Madelgaire serait le fondateur de Soignies, dont le monastère primitif remonterait à 653, et pourrait être considéré comme le premier comte de Hainaut.

Issu d’une famille aristocratique franque, riche propriétaire de terres en Austrasie, Madelgaire fréquente la cour royale et, de plusieurs missions en Irlande, introduit en Hainaut des évangélistes particulièrement actifs, notamment Feuillien et ses frères.

De son mariage avec Waudru, naîtront quatre enfants. Toutefois, tant Waudru que Madelgaire décident de se consacrer davantage à la religion chrétienne et c’est à Hautmont que Madelgaire fonde un monastère (643), qu’il va diriger jusqu’à la fin de sa vie. Nommé aux plus hautes fonctions administratives du territoire qui deviendra le comté de Hainaut (646-656), il peut être considéré comme le premier gouverneur, voire comte de Hainaut. Après dix années d’exercice de sa charge temporelle, il devient moine sous le nom de Vincent, et s’éloigne de l’abbaye de Hautmont pour fonder un nouvel ermitage : de ce monastère naîtra la cité de Soignies qui, aujourd’hui, rend hommage à son saint patron, le 14 juillet.

Sources

F. BAIX, dans Biographie nationale, vol. 29, col. 842-843

Paul Delforge

Waudru

Saint

Cousolre ( ?) c. 620-625, Mons 09/04/686 ou 688

La vie de Waudru est assez mal connue, les sources étant peu nombreuses et souvent fort tardives (Vita Waldetrudis). La biographie de sa sœur cadette, Aldegonde, rédigée au début du VIIIe siècle, fournit toutefois quelques renseignements sur leur famille. D’origine noble, fille de Walbert et de Bertille, nièce de Gondeland, maire du palais de Neustrie de 613 à 639, et de Landry, qui ont tous deux mené une brillante carrière militaire, Waudru épouse Madelgaire, fondateur de l’abbaye de Soignies, connu plus tard sous le nom de saint Vincent. Mère de quatre enfants (Aldetrude, Madelberte, Landry et Dentelin), Waudru est séparée de son mari lorsqu’elle entre en religion. Accueillie par Autbert, l’évêque de Cambrai, elle se retire dans le monastère de Mons dont elle a ordonné la construction. Il semble en effet qu’elle ait convaincu Hidulphe, un membre de l’aristocratie neustrienne, de se porter acquéreur de quelques terres, vers les années 655-660, pour y fonder le monastère double dont elle devient l’abbesse.

À sa mort, Waudru est enterrée à Mons. Ses reliques sont conservées dans la collégiale qui porte son nom. Canonisée en 1039, elle est la patronne de la ville de Mons, ville qui a commencé à se développer autour de l’oratoire puis de l’abbaye fondés par Waudru.

Sources

Anne-Marie HELVÉTIUS, Waudru, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 3, 1994, p. 350-352.

Alain COLIGNON, Dictionnaire des saints et des cultes de Wallonie. Histoire et folklore, Liège, éd. du Musée de la Vie wallonne, 2003

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 91, 100

Marie Dewez

Avec la romanisation, les cultures celte et romaine ont vécu en cohabitation étroite et permanente, au point de fusionner avec le temps. Ce phénomène, conjugué à l’action de l’Eglise qui perpétue l'héritage romain et diffuse largement le latin, a engendré, en Wallonie, un mode de vie différent des territoires voisins. Découvrez dans cette leçon, synthèse et documents à l’appui, les sources de ce phénomène qui a durablement marqué notre territoire et notre mode de pensée.