Monument Jean-Mathias JANSEN

Dans le cimetière communal d’Amay se trouve la sépulture de Jean-Mathias Jansen, caporal en 1796, sergent en 1799 puis nommé lieutenant dans l’infanterie de ligne en 1812. Sa tombe a été restaurée par la délégation belge de l’association pour la conservation des monuments napoléoniens en 1987.

À cette occasion une plaque de l’ACMN y a été apposée.

On y retrouve le monogramme de l’empereur, une aigle et des palmes. Le monument funéraire possède une longue inscription sur laquelle est résumée la carrière du défunt : « Ici repose Jean-Mathias Jansen (1772-1852), soldat en 1789, capitaine en 1813. Campagnes : 1803-1809 Allemagne, 1811-1812 Espagne, 1813-1814 Italie.

Fait chevalier de la Légion d’honneur le 15 mars 1814 pour sa brillante conduite à la bataille de Mincio le 15 février 1814 ».

Cimetière communal d'Amay

Frédéric MARCHESANI, 2014

G. Focant - SPW

Tombe Freddy TERWAGNE

La sépulture de Terwagne au cimetière d’Amay comporte un monument réalisé par le sculpteur liégeois Marceau Gillard (1904-1987), qui fut installé en présence de dix-huit Ministres ou anciens Ministres deux ans après l’inhumation de Terwagne. Il représente un homme assis, le bras posé sur les genoux. Le 14 février 1981, le cimetière fut le cadre d’une cérémonie d’hommage à l’occasion des dix ans de la mort de Freddy Terwagne en présence du roi Baudouin.

Freddy Terwagne. Né en 1925, il s’engage dans la Résistance dès septembre 1942. Il s’y distingue au point de devenir officier de l’Armée secrète et de recevoir la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance.

Sensibilisé à la question wallonne au sortir du conflit, il devient député du Parti ouvrier belge. Très actif lors des grèves de l’hiver 1960, il figure parmi les membres fondateurs du Mouvement Populaire Wallon conduit par André Renard. En 1962, il refuse de voter la fixation de la frontière linguistique qui annexe les Fourons à la Flandre. Il soutient, l’année suivante, le pétitionnement wallon en faveur du fédéralisme.

Ministre des Relations communautaires en 1968, il joue un rôle clef dans l’inscription des Régions, donc de la Wallonie, dans la Constitution. Il fait ainsi progresser de manière décisive le fédéralisme que les Wallons revendiquent de longue date. Freddy Terwagne décède brutalement le 15 février 1971, peu après son accession au maïorat d’Amay.

En 1991, le Ministre-Président Guy Spitaels rendra, ici-même, un vibrant hommage à son action pionnière et déterminante en faveur de l’autonomie wallonne. Freddy Terwagne fut élevé au rang de Commandeur du Mérite wallon, en 2012.

Rue Pirka

4540 Amay

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

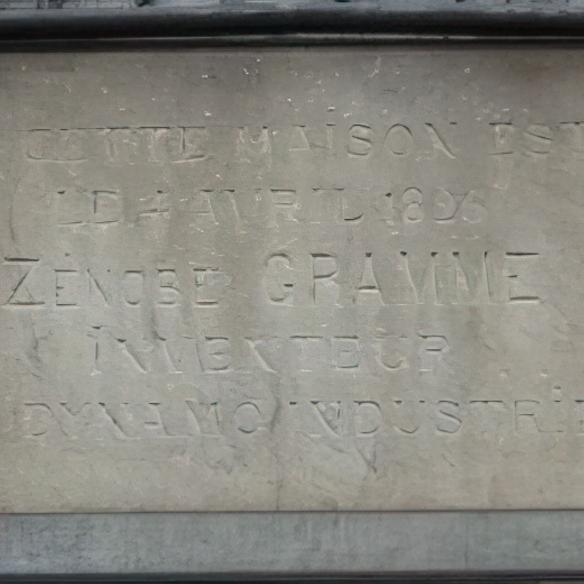

Plaque Zénobe GRAMME

En raison du succès très important remporté par la souscription publique lancée dès 1903 pour honorer Zénobe Gramme à Liège, le « Comité du Monument Gramme » s’est trouvé pourvu de moyens dépassant ses espérances et lui permettant de faire davantage que l’érection de l’impressionnant monument inauguré à Liège, à hauteur du pont de Fragnée, dans le cadre de l’Exposition universelle. Par conséquent, le Comité s’est tourné vers le village natal de l’inventeur, à savoir Jehay. Ravies de pouvoir honorer leur illustre citoyen né dans le village en 1826, les autorités communales lui consacrent une fontaine et décident aussi d’apposer une plaque commémorative sur sa maison natale. Mais autant était facile de choisir un lieu bien situé pour la fontaine, autant il fut difficile d’identifier la maison de famille où Zénobe-Théophile Gramme était né le 4 avril 1826.

Très précis sur la date, l’acte de naissance ne mentionnait rien de l’adresse de la famille Gramme qui quitta le pays au moment où le jeune garçon avait douze ans. Entre 1838 et 1907, beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts et, en l’absence de sources écrites, rarissimes étaient les témoins susceptibles d’avoir connu les « Gramme ». Seul Olivier Gervalle, un vieillard de la localité, affirma avoir fréquenté l’école en même temps que Zénobe et se souvenir que la maison de famille se situait au n°2 du chemin de la Conterie. Malgré le millésime « 1850 »… qui apparaissait nettement au-dessus du linteau de la porte d’entrée de ladite maison, on fit confiance au souvenir du vieil homme et on inaugura, le 4 août 1907, c’est-à-dire le même jour que la fontaine, une plaque indiquant :

DANS CETTE MAISON EST NÉ

LE 4 AVRIL 1826

ZÉNOBE GRAMME

INVENTEUR

DE LA DYNAMO INDUSTRIELLE

Invitée à la cérémonie, la sœur de Zénobe Gramme (Zoé Gramme fut directrice de l’École normale d’Arlon) fait alors discrètement savoir aux organisateurs de la cérémonie que son frère n’est pas né à cet endroit ; l’endroit où est apposée la plaque était précédemment occupée par une autre maison, plus petite, où vint habiter la famille Gramme en 1833… Cinq ans auparavant, Zénobe était né dans une maison située au coin de la drève du Saule Gaillard (au n°39) et de la ruelle Halain (ou Hallin)… moins d’un kilomètre à vol d’oiseau sépare les deux maisons. Plusieurs fois restaurée et réaménagée, la maison de la rue Saule Gaillard date de 1758.

En dépit des informations acquises lors de l’inauguration de la plaque en août 1907 et après l’événement, l’erreur ne fut jamais corrigée et la plaque commémorative demeura au n°2 du chemin de la Conterie, lui-même rebaptisé – par erreur – rue Zénobe Gramme. Si certaines incertitudes entouraient la naissance du génial inventeur, nul n’ignorait cependant que ce menuisier bricoleur et curieux avait réussi à transformer les lois de la physique en un simple instrument fiable. Après plusieurs brevets divers, Gramme déposait en 1869 celui de son innovation majeure pour une machine dynamoélectrique. Il faisait franchir une étape décisive à l’énergie électrique. À la tête de sa propre société, il parviendra à vendre son « produit » de plus en plus perfectionné à l’industrie et à être reconnu de son vivant pour son invention extraordinaire.

La plaque apposée sur la supposée maison natale est toute de sobriété. Il semble qu’elle soit due, elle aussi, au sculpteur liégeois Émile David (Liège 1871 - ), déjà auteur de la fontaine de la place du Tambour. Formé à l’Académie de sa ville natale avant de prendre la route de Paris pour s’y perfectionner, David était l’un des deux « Liégeois » candidats au Prix de Rome de sculpture 1894, mais ce fut un autre Wallon, Victor Rousseau, formé par des professeurs liégeois de l’Académie de Bruxelles qui fut lauréat. Sculpteur et statuaire, David réalise de nombreux portraits-bustes et médaillons, où l’élément féminin prend une place importante. Son expérience et ses qualités étaient déjà suffisamment établies sur la place de Liège pour que lui soit confié le projet du monument Gramme de Jehay en 1907. Il signe d’autres monuments du même type, essentiellement dans la région liégeoise et sa renommée est grande avant que n’éclate la Première Guerre mondiale. Son nom est cité parmi les artistes susceptibles d’attirer les visiteurs aux Salons d’art de l’époque. On perd totalement sa trace durant la Grande Guerre.

Sources

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 21

Eugène DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. I, p. 191

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 292

La Vie wallonne, novembre 1930, CXXIII, p. 82-83

Chemin de la Conterie 2

Rue Zénobe Gramme

4540 Jehay

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Fontaine Zénobe Gramme

Afin d’honorer leur illustre citoyen né dans le village en 1826 et décédé à Paris en 1901, les autorités communales de Jehay n’ont pas tardé à inaugurer une fontaine publique. Dans un style inspiré du XVIIIe siècle, la fontaine en pierre calcaire comporte un médaillon en bronze figurant le profil gauche du célèbre inventeur de la dynamo qui vécut plusieurs années au n°2 d’une rue de Jehay désormais appelée… rue Zénobe Gramme. Sous le médaillon orné de couronnes et lauriers, ont été gravés dans la pierre les mots suivants :

Zénobe Gramme

Inventeur de la dynamo

industrielle

Né à Jehay-Bodegnée

Le 4 avril 1826

Sous l’inscription, un bec délivre de l’eau dans un bac arrondi. À l’arrière de la fontaine, deux plaques en bronze sont insérées dans la pierre. L’une est un bas-relief présentant Z. Gramme à son atelier en train de réfléchir à sa future invention qui apparaît dans la partie supérieure gauche ; en haut à droite, on peut lire sa devise LABOR. En dessous du bas-relief, une plaque donne l’historique du monument et identifie les généreux donateurs de la souscription publique lancée par un comité de particuliers :

« Ce monument élevé

par les habitants de la commune de Jeah-Boegnée

à la mémoire de leur illustre concitoyen

avec le généreux concours

du Comité de la manifestation Gramme-Liège 1905

et de la famille des comtes van den Steen de Jehay

a été inauguré le 4 août 1907 ».

Peut-être faut-il attribuer à Émile Dave, dont la signature apparaît sur le bas-relief arrière l’ensemble de la réalisation.

Quant à Zénobe Gramme, nul n’ignore que le menuisier bricoleur et curieux qu’il était a réussi à transformer les lois de la physique en un simple instrument fiable. Après plusieurs brevets divers, Gramme dépose celui de son innovation majeure en 1869 pour une machine dynamoélectrique. À la tête de sa propre société, il parviendra à vendre son « produit » de plus en plus perfectionné à l’industrie. C’est à la fois à un patron d’industrie qui a réussi et à un inventeur qui a révolutionné le monde que le monument rend hommage.

Sources

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 21

Rue Petit Rivage

Jehay 4540

Paul Delforge

IPW

Infirmerie de l'abbaye de la Paix-Dieu

Bâtiment le plus éloigné de l’ensemble et isolé au sud-est de l’église, l’ancienne infirmerie de la Paix-Dieu est aujourd’hui une demeure privée et ne se visite pas.

Construite entre 1718 et 1725 sous l’abbatiat de Lambertine de Wansoulle, cette belle bâtisse arbore elle aussi les matériaux traditionnellement utilisés pour les bâtiments de l’abbaye (grès, calcaire et brique).

Sur la façade principale, décorée d’un petit fronton, se trouve le blason de Robertine de Lavaux, abbesse de la Paix-Dieu de 1694 à 1718, sous l’abbatiat de laquelle furent entrepris les travaux de construction de l’infirmerie. On trouve également, sur une pierre datée de 1668, le blason de Philippine de Verlaine, abbesse entre 1663 et 1678. Elle appartient à la famille Labeye qui avait acheté l’ensemble de l’abbaye en 1954 et qui a procédé à la restauration de la ferme et de l’infirmerie.

Depuis, les propriétaires ont cédé le site à la Région wallonne par bail emphytéotique et ne conservent que cette maison.

Tous les autres édifices ont été ou sont restaurés par l’Institut du Patrimoine wallon.

Rue Paix-Dieu 1b

4540 Amay, Belgique

Classement comme monument et comme site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

Porche monumental de l'abbaye de la Paix-Dieu

L’accès aux bâtiments de l’abbaye se fait par deux portails, très différents l’un de l’autre.

Le premier porche est monumental et attire le regard. Il a été érigé en 1730 sous l’abbatiat de Lambertine de Wansoulle, en briques et calcaire. La travée centrale, légèrement en saillie, est délimitée par des piliers de style toscan et surmontée d’un fronton aux armes de cette même abbesse, commanditaire de la construction du porche et d’une partie des bâtiments de la ferme. Les étages abritaient autrefois le logis du censier, qui était le tenancier de la ferme pour le compte des moniales.

L’accès à la cour de la ferme se fait par un important passage charretier couvert de voûtes d’ogives. Le porche est aujourd’hui le témoin de la dernière phase de construction du site à l’Époque moderne. En effet, diverses campagnes de travaux ont rythmé la vie des moniales au fil des siècles.

Déjà en 1373, l’église est reconstruite. En 1600, sous Agnès de Corbion, un incendie oblige à rénover l’abbatiale, le dortoir et le cloître. Jeanne de Marotte (1631-1663) poursuit la réédification de nombreux bâtiments (aile de l’abbesse, quartier des hôtes…). D’autres dépendances, comme le moulin, ont également été remplacées au XVIIe siècle et, en 1718, l’église est une dernière fois reconstruite par Lambertine de Wansoulle qui fait également ériger l’infirmerie et une grande partie de la ferme, terminée sous Lambertine Renson (1750-1776).

Rue Paix-Dieu 1b

4540 Amay

Classé comme monument et comme site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

Colombier de l'abbaye de la Paix-Dieu

Situé à l’est de la ferme et dominant un petit étang, le colombier était autrefois adossé à la brasserie abbatiale, démolie en 1878.

Érigé en 1648 en briques et calcaire, de forme circulaire, il est surmonté d’un très beau clocher à bulbe. Jouxtant les nouveaux ateliers, l’ancien colombier est en cours de restauration suivant les plans d’Annick Piron, du bureau d’études Greisch et de Pascal Lemlyn. Des investigations concernant les fondations et la stabilité de la maçonnerie ont conduit à des travaux de consolidation par le système de jet grouting, procédé de génie civil visant à former un « béton de sol » in situ dans la masse du terrain.

La conception, le tracé, la construction et la restitution à l’identique du clocheton du colombier (charpente et couverture) ont fait l’objet de chantiers-écoles. C’est le cas également pour l’escalier en pierre massive et pour l’escalier sur voûte sarrasine qui seront créés pour le nouvel aménagement intérieur.

Aujourd’hui support de stages, l’ancien colombier deviendra à terme un espace pédagogique présentant quelques savoir-faire traditionnels et contemporains liés aux métiers de la construction.

À l’emplacement de l’ancienne brasserie se trouve un bâtiment contemporain dessiné par l’architecte Alain Dirix abritant des ateliers destinés aux stages de charpenterie, taille de pierre et travail du métal, dans lesquels ont notamment été conçus la charpente et l’escalier du colombier.

Rue Paix-Dieu 1b

4540 Amay

Classé comme monument et comme site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

Ferme de l'abbaye de la Paix-Dieu à Amay

Comme cela était le cas dans les abbayes, une importante ferme est jointe à l’ensemble. Elle permettait aux moniales non seulement de vivre en autarcie, mais également de vendre leurs productions. Imposante, la ferme de la Paix-Dieu forme un quadrilatère avec le quartier des hôtes.

On y accède par un porche monumental situé à l’entrée du site. Du côté cour, ce porche abritait le logis du censier (tenancier de la ferme) et accueille aujourd’hui des espaces dédiés aux classes d’éveil du Centre des métiers du Patrimoine. Les bâtiments actuels ont été érigés en 1730 comme l’indiquent plusieurs inscriptions présentes sur les façades. De part et d’autre du portail se trouvent deux ailes d’étables ou écuries. Du côté nord se trouve un imposant chartil construit en 1760 ; ce bâtiment était utilisé pour remiser les charrettes et machines agricoles. Il est caractérisé par son avant-corps à fronton orné de stucs et des armoiries, aujourd’hui martelées, de l’abbesse Lambertine Renson et de la date de 1760. Remarquablement restaurée, elle abrite actuellement de très belles salles de réceptions qui accueillent des mariages et diverses réceptions. En face se situe une immense grange, elle aussi décorée d’un fronton orné de stucs aux armes de l’abbesse Lambertine de Wansoulle avec la date de 1737. L’aile orientale, jointive au quartier des hôtes, est plus récente. Lors de travaux opérés en 1939, on y a encastré une dalle commémorative aux armes d’Agnès de Corbion, abbesse entre 1590 et 1631.

Rue Paix-Dieu 1b

4540 Amay

Classée comme monument et site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Abbatiale Notre-Dame d'Amay

Dédiée à Notre-Dame de la Paix-Dieu, l’ancienne abbatiale a souffert au fil des siècles. Pillée à la Révolution, elle est ensuite transformée en local agricole et n’a cessé de se détériorer depuis. Reconstruite une première fois à la fin du XIVe siècle, l’église actuelle a été érigée en 1718 sous l’abbatiat de Robertine de Lavaux (1649-1719).

Son blason est placé au chevet de l’église et se retrouve également sur une clé de voûte du chœur. L’édifice est spacieux et prestigieux : les voûtes sont décorées de stucs, de même que l’abside. Le sanctuaire a pourtant été dépouillé de tout son mobilier dont une partie a toutefois été préservée et transportée dans d’autres lieux (les stalles sont par exemple entreposées à l’abbaye du Val-Dieu à Aubel).

L’abbatiale donnait autrefois accès à un cloître carré mis au jour grâce aux fouilles archéologiques. L’église est le dernier bâtiment à attendre sa restauration et sa réaffectation, prévues dans les années à venir.

L’architecte Alain Dirix dirige le projet de l’abbatiale qui accueillera, dans l’ancien chœur, à l’est, une salle de séminaires de 280 places, et dans le reste de l’église, un conservatoire des savoir-faire et du patrimoine associant une matériauthèque et une photothèque à un centre d’information et de documentation. Une première phase de restauration, portant sur la consolidation des voûtes et arcs doubleaux, a été réalisée en 2011.

Rue Paix-Dieu 1 B

4540 Amay

Classée comme monument et comme site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Aile de l'abesse de l'abbaye de la Paix-Dieu

Il ne reste rien des bâtiments parallèles à l’église qui comprenaient entre autres un cloître et la salle du chapitre. Dans le prolongement de l’église subsiste toutefois l’aile de l’abbesse, édifiée comme le reste des nouveaux bâtiments en 1641-1642 sous l’abbatiat de Jeanne de Marotte. Une dalle décorée des armoiries de cette abbesse est d’ailleurs conservée sur la façade nord de cette aile. Entre deux fenêtres se trouve également une potale avec un monogramme et la même date.

Il s’agit du premier bâtiment reconstruit au XVIIe siècle. Comme le reste des bâtiments conventuels, celui-ci est de style Renaissance mosane et allie l’utilisation de la pierre calcaire et du grès (linteaux de fenêtres, soubassements et chaînages d’angle), ainsi que de la brique recouverte d’un enduit. Après restauration par l’architecte Alain Dirix, le bâtiment a été réaffecté pour y abriter des chambres servant au logement des stagiaires, ainsi qu’une salle de restaurant, aujourd’hui gérée par le Centre public d’action sociale d’Amay. On y trouve également deux salons, utilisés comme lieux de détente.

La restauration du bâtiment, comme du reste de l’ensemble, sert de support pédagogique pour les stagiaires et les élèves de l’enseignement secondaire formés aux métiers en relation avec le patrimoine bâti. Ils servent également d’écrin aux classes d’éveil aux métiers du Patrimoine.

À l’arrière, les jardins en terrasse ont été superbement réaménagés et abritent la conciergerie, une réalisation contemporaine en acier corten, construite en 2011 par Alain Dirix à l’emplacement de l’ancienne maison du Pater (le prêtre de l’abbaye).

Rue Paix-Dieu 1 B

4540 Amay, Belgique

Classée comme monument et comme site le 4 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon