Guy Focant

Chapelle funéraire des seigneurs de Boussu

Attestée dès le XIIe siècle, la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu constitue certainement le plus bel ensemble de mausolées Renaissance de Wallonie.

Les divers monuments funéraires qu’elle abrite fournissent de nombreuses informations historiques et généalogiques sur les seigneurs de Boussu, personnages influents et fortunés ayant occupé de hautes fonctions aux côtés des comtes de Hainaut, qu’ils soient bourguignons, espagnols ou autrichiens.

Située dans l’ancien cimetière communal désaffecté en 1832, la chapelle est proche de l’église Saint-Géry ; toutes deux ont été reconstruites en style gothique hennuyer à partir de 1501. L’intérieur compte de nombreux gisants, monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon.

La chapelle de Boussu possède un transept dont les croisillons sont surmontés d’une galerie qui accueille un petit musée d’art religieux.

L’intérieur compte de nombreux monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon. Nous retrouverons uniquement ci-dessous un inventaire de ces épitaphes mentionnant clairement les anciens pays et leurs souverains ainsi que les fonctions que ces seigneurs devenus comtes exerçaient dans leurs États :

- Mausolée de Jean de Henin-Liétard (1499-1532) : « Messire Jean, comte de Boussu (…), chevalier de la Toison d’Or, capitaine général en diverses armées de sa majesté impériale Charles Cinq (…), Grand Bailli des Bois du Hainaut (…) ». Sur cet imposant monument attribué au grand artiste montois Jacques du Broeucq, figure un écu aux armes du défunt entouré du collier de la Toison d’Or, représenté également au cou du défunt agenouillé ;

- Epitaphe de Pierre d’Alsace de Hénin (1433-1490) « seigneur de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gouverneur de la ville d’Enghien pour l’Archiduc Maximilien » ;

- Epitaphe de Jean d’Alsace de Hénin-Liétard († 1532) « premier comte de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gentilhomme de la chambre et grand écuyer de l’empereur Charles V (…), grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ». Intime de Charles Quint et élevé dans son entourage, il est titré premier comte de Boussu par l’empereur ;

- Epitaphe de Jacques d’Alsace de Hénin de Boussu (†1618) « grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ».

Rue Léon Figue 5

7300 Boussu

Classée comme monument le 15 décembre 1970

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

Plaque Albert Delecourt (Boussu) – Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Albert DELECOURT

Plaque commémorative sur la maison natale d’Albert Delecourt, réalisée à l’initiative de l’Association des Écrivains wallons Anciens combattants,19 janvier 1930.

Originaire de Boussu où il est né au milieu de l’été 1893, le jeune Albert Delecourt est attiré par la poésie et la chanson en wallon et se lance dans la composition dans les années qui précèdent la Grande Guerre. Il s’apprête à fêter ses 21 ans quand l’offensive allemande est déclenchée. Mobilisé, le jeune soldat wallon se retrouve au front et connaît la vie périlleuse et douloureuse des tranchées jusqu’à l’Armistice de 1918. Il conservera d’importantes séquelles de ses quatre années de guerre : la maladie le contraindra à mettre un terme à ses activités avant de l’emporter, en 1929. Le monde des lettres wallonnes perdait ainsi un auteur qui avait notamment montré ses qualités dans un journal du front intitulé El farceur des Tranchées, [journal borain du front belge]. En mars 1917, Delecourt avait contribué à sa création, en était le directeur et l’avait alimenté de poèmes et chansons particulièrement appréciés.

Afin d’honorer et de garder la mémoire d’Albert Delecourt, l’Association des Écrivains wallons Anciens combattants – dont il était membre – a pris l’initiative d’apposer une plaque commémorative sur sa maison natale à Boussu. Par la suite, elle intercéda auprès des autorités locales pour que le « Chemin de la Poste » devienne la rue Albert Delecourt. Au-dessus de la porte d’entrée de l’actuel n°62, la plaque commémorative rappelle l’hommage de

L’ASSOCIATION

DES

ÉCRIVAINS WALLONS

COMBATTANTS

A SON MEMBRE

ALBERT

DELECOURT

MORT POUR LA PATRIE

1893-1929

Source

Association royale des Écrivains wallons Anciens combattants, Xe anniversaire. Plaquette-Souvenir, 1931, p. 19

Oscar LACROIX, Nous sous le casque d'acier, Essais d'anthologie, Liège, 1929, p. 229

La Muse (organe de l’AEWEC), octobre 1929

Adriaan G. CLAERHOUT, Grepen uit onze roem in het buitenland, Bruxelles, 1950

Rue Albert Delecourt 62

7300 Boussu

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste Henri De Gorge

Buste Henri De Gorge, sculpteur/fondeur inconnu, début du XXe siècle (après déplacement).

Quand on évoque une statue de Henri De Gorge au Grand-Hornu, l’œuvre qui se trouve au centre de la cour elliptique de l’architecte Bruno Renard vient immédiatement à l’esprit ; elle a été réalisée par Égide Mélot et inaugurée en 1855 et est la toute première statue élevée en Wallonie en l’honneur d’un patron d’industrie. Pourtant, à quelques centaines de mètres de ce monument, se trouve un autre buste du patron minier. Sur la place Saint-Henri, ce buste en fonte occupe lui aussi une position centrale, mais tant par sa taille que par les arbres qui l’entourent, ce buste se fait plus discret et est beaucoup moins connu. Si la statue d’Égide Mélot semble mettre en évidence les qualités de l’entrepreneur, le buste de la place Saint-Henri rend davantage hommage à l’initiative exceptionnelle que représentait, dans l’Europe du premier tiers du XIXe siècle, la construction d’une cité ouvrière comprenant plusieurs centaines de maisons.

Situé entre la rue Sainte-Louise et la rue de Wasmes, entre les bornes des puits miniers n°1 Sainte-Augustine et Sainte-Marie-Antoinette, ce monument De Gorge est composé d’un socle en pierre d’une dimension considérable au regard du buste en fonte qu’il est destiné à porter. Comprenant trois étages, le piédestal fait l’objet d’une décoration sommaire dans sa partie centrale, avec des colonnes torsadées à chaque angle, surmontées d’un chapiteau sommaire ; c’est à ce niveau qu’apparaît la dédicace datée :

À

LA MEMOIRE

DE

H.J. DEGORGE

MDCCCXXXII

Derrière un fronton arrondi, décoré de deux oiseaux, un ultime socle simplement poli soutient le buste noir de Henri De Gorge. L’année 1832 mentionnée est celle du décès de l’industriel.

Propriétaire et directeur des charbonnages du Grand-Hornu, dans le Couchant de Mons, propriétaire d’autres concessions plus au sud, Henri Degorge (1774-1832), dit De Gorge-Legrand, a durablement frappé l’imaginaire de ses contemporains en réalisant, à partir de 1823, un ambitieux projet architectural sous la forme d’une cité ouvrière modèle. Conçu par l’architecte tournaisien Bruno Renard, le site du Grand-Hornu est progressivement achevé dans les années 1830, avec la fameuse salle de l’Atelier de Construction de Machines à Vapeur et de Mécaniques (1831-1832). L’épidémie de choléra qui frappe l’Europe en 1832 emporte cet entrepreneur originaire de Lille qui venait d’être désigné pour représenter l’arrondissement de Mons au Sénat. Il ne verra donc pas la fin de la construction de toute la cité ouvrière et des différents aménagements. Ainsi sur la place Saint-Henri était installée une puissante machine à vapeur qui assurait l’exhaure des eaux de la mine. On pouvait s’y procurer de l’eau dont la température variait selon les besoins : l’établissement des bains se trouvait à proximité.

C’est donc sur cette place que le buste de Henri De Gorge fut installé au début du XXe siècle. « Ce ne fut pas sa destination première : il fut d’abord installé au croisement des deux allées du bois de Colfontaine, au sud du bassin minier », indique Hubert Watelet. Sans qu’il soit possible de le dater avec davantage de précision, le monument ne porte la signature d’aucun sculpteur ni architecte.

Sources

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 8, col. 115-117

Hubert WATELET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 166

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 430 et 434.

Marie-Laure ROGGEMANS, Jean-Marie DUVOSQUEL, Autour du Grand-Hornu, Bruxelles, Crédit communal & Fondation roi Baudouin, 1989

Hubert WATELET, Le Grand-Hornu. Joyau de la révolution industrielle et du Borinage, Bruxelles, 1993, 2e éd., dont p. 49

Place Saint-Henri

À hauteur du n°214 de la rue de Mons

7301 Hornu

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Henri DE GORGE

Statue à la mémoire de Henri De Gorge, réalisée par Égide Mélot, 1855.

Propriétaire et directeur des charbonnages du Grand-Hornu, dans le Couchant de Mons, propriétaire d’autres concessions plus au sud, Henri Degorge (1774-1832), dit De Gorge-Legrand, a durablement frappé l’imaginaire de ses contemporains en réalisant, à partir de 1823, un ambitieux projet architectural sous la forme d’une cité ouvrière modèle. Conçu par l’architecte tournaisien Bruno Renard, le site du Grand-Hornu est achevé à l’entame des années 1830, avec la fameuse salle de l’Atelier de Construction de Machines à Vapeur et de Mécaniques (1831-1832). L’épidémie de choléra qui frappe l’Europe en 1832 emporte cet entrepreneur originaire de Lille qui venait d’être désigné pour représenter l’arrondissement de Mons au Sénat. Afin de témoigner leur reconnaissance à leur illustre parent, ses héritiers décident d’élever, au centre de la grande cour elliptique conçue par Bruno Renard, une statue en bronze – fondue chez « VP » à Paris – qui représente Henri de Gorge, tenant dans la main gauche un plan roulé (son avant-bras droit fait actuellement défaut). À ses pieds apparaissent divers attributs de l’industrie minière (cordage, pic). Sur les quatre compartiments du piédestal, les inscriptions suivantes indiquent :

« H-J. DE GORGE

FONDATEUR

1810 » (AVANT).

« NÉ À VILLERS-POL

LE 12 FÉVRIER

1774 » (CÔTÉ DROIT)

« DÉCÉDÉ À HORNU

LE 22 AOÛT

1832 » (CÔTÉ GAUCHE).

« HOMMAGE

PAR

SES SUCCESSEURS

1855 » (À L’ARRIÈRE).

Il s’agit vraisemblablement de la toute première statue élevée en Wallonie en l’honneur d’un patron d’industrie. Elle a été réalisée par Égide Mélot (1816-1885), élève de l’École anversoise. Formé à l’Académie d’Anvers, sa ville natale, il a suivi les Anversois Joseph et Charles Geefs à Paris, à l’École des Beaux-Arts auprès de Jean-Étienne Ramey ; concurrent malheureux des Geefs pour le Prix de Rome 1836, Mélot parfait sa formation à Bruxelles, où il reçoit les précieux conseils du Liégeois Louis Jehotte. Très tôt, il participe à de nombreux Salons et, dans les années 1850, il est choisi pour réaliser la statue à la mémoire de Henri de Gorge. Par la suite, Mélot contribue à la réalisation des statues du temple élevé à Laeken pour les funérailles de Léopold Ier (1865) ; dans les années 1870, il travaille surtout à Bruxelles, sur le chantier de la Bourse et du Théâtre de la Monnaie et, dans les années 1880, sur celui du Conservatoire de Musique et celui du Palais des Beaux-Arts (Musée d’Art ancien) – il signe l’allégorie de la peinture, statue placée au-dessus de l’entrée principale. Plusieurs jeunes sculpteurs (comme Desenfans) viendront parfaire leur formation dans son atelier installé à Schaerbeek.

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 8, col. 115-117

Hubert WATELET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 166

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 1. La Sculpture belge, Bruxelles, CGER, 1990, p. 50, 54, 65, 77, 88, 165, 248, 269 ; t. 2, Artistes et Œuvres, p. 309, 338, 348, 416, 461, 562, 593

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 430 et 434

Marie-Laure ROGGEMANS, Jean-Marie DUVOSQUEL, Autour du Grand-Hornu, Bruxelles, Crédit communal & Fondation roi Baudouin, 1989

Hubert WATELET, Le Grand-Hornu. Joyau de la révolution industrielle et du Borinage, Bruxelles, 1993, 2e éd.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 160

Au cœur de la cour principale du site industriel – Grand-Hornu

Rue Sainte Louise 82

7301 Boussu

Paul Delforge

Guy Focant (SPW)

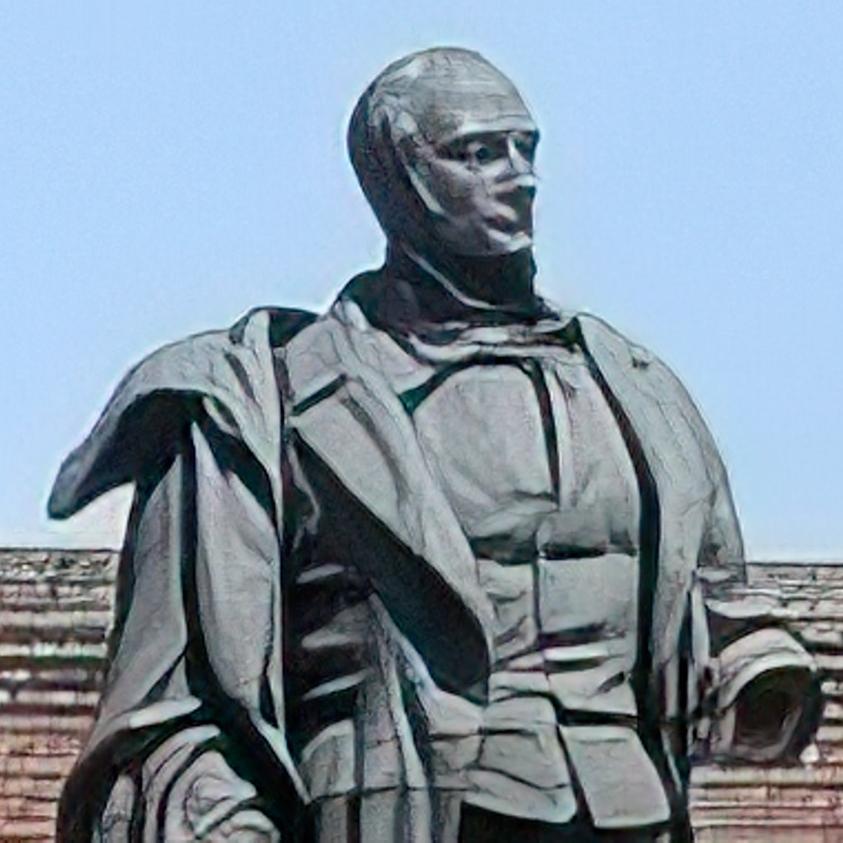

Châtelet d'entrée du château de Boussu

On peut pointer l’origine du château de Boussu à la fin du Xe siècle, lorsqu’un siège conduit par Othon II signale la présence d’une forteresse. Elle sera détruite au XVe siècle et ses vestiges utilisés pour fonder le château du XVIe siècle, lorsque le seigneur de Boussu commande à Jacques Du Brœucq, l’architecte de Marie de Hongrie, la construction d’une résidence de prestige de style Renaissance qui marqua fortement son époque.

Le château est connu grâce aux descriptions des XVIe et XVIIe siècles, aux gouaches d’Adrien de Montigny au tournant de ces mêmes siècles ou aux fouilles menées depuis 1991. Un plan de la fin du XVIIe siècle détaille un édifice entouré de douves, précédé d’un châtelet d’entrée bordé de deux tours et de ponts-levis. Ceux-ci donnent accès à un quadrilatère de près de 100 m de côté construit majoritairement en briques – laissant l’usage de la pierre aux soubassements, éléments portants ou structuraux – autour d’une cour d’honneur. Des tours quadrangulaires en soulignent extérieurement les angles tandis qu’un bâtiment en U se greffe au sud-est.

De cet ensemble, ne subsiste que le châtelet d’entrée et son décor Renaissance : le bâtiment est partiellement démantelé en 1702 et reste pratiquement à l’abandon avant d’être rasé au début du XIXe siècle. Il est alors intégré à une nouvelle demeure détruite, hormis sa remarquable chapelle néogothique de la fin du XIXe siècle, en 1944.

Rue du Moulin 43

7300 Boussu

Classé comme monument et site (château et abords) le 20 juin 1988

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant

Grand-Hornu

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial de l’UNESCO (2012)

Les premiers bâtiments du complexe sortent de terre dès 1810. Dès la fin du XVIIIe siècle, des prospections et de timides débuts d’exploitation de la houille sont entrepris sur le site. À l’époque, les terrains, essentiellement réservés à l’agriculture, appartiennent à l’abbaye de Saint-Ghislain.

Après la Révolution, une concession est attribuée à Sébastien Godonnesche, fermier des octrois de Valenciennes, qui décède dans les premières années du XIXe siècle. En 1810, en pleine période de renouveau technologique sous l’impulsion des réformes impériales, Henri de Gorge, garde-magasin des chauffages militaires originaire du Quesnoy, reprend la concession.

Le Grand-Hornu allie infrastructures minières et habitat privé des patrons et des ouvriers en faisant une cité ouvrière idéale.

Les bâtiments « miniers » s’organisent autour d’une cour ovale. Les bureaux de la direction sont couplés aux magasins et aux ateliers.

400 maisons ouvrières sont construites ; elles comprennent un séjour, une cuisine, trois chambres à l’étage, une cave et un petit jardin à l’arrière. La cité comportait également une école, un établissement de bains, une salle de danse et une bibliothèque.

Restauré à partir de 1971 par l’architecte Henri Guchez et acquis en 1989 par la Province de Hainaut, le site accueille notamment l’association « Grand-Hornu images » et le musée des Arts contemporains de la Communauté française de Belgique (MAC’s), nouvelle construction conçue par l’architecte Pierre Hebbelinck.

Rue Sainte-Louise 82

7301 Boussu (Hornu)

Classé comme monument le 11 mars 1993

Institut du Patrimoine wallon