Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

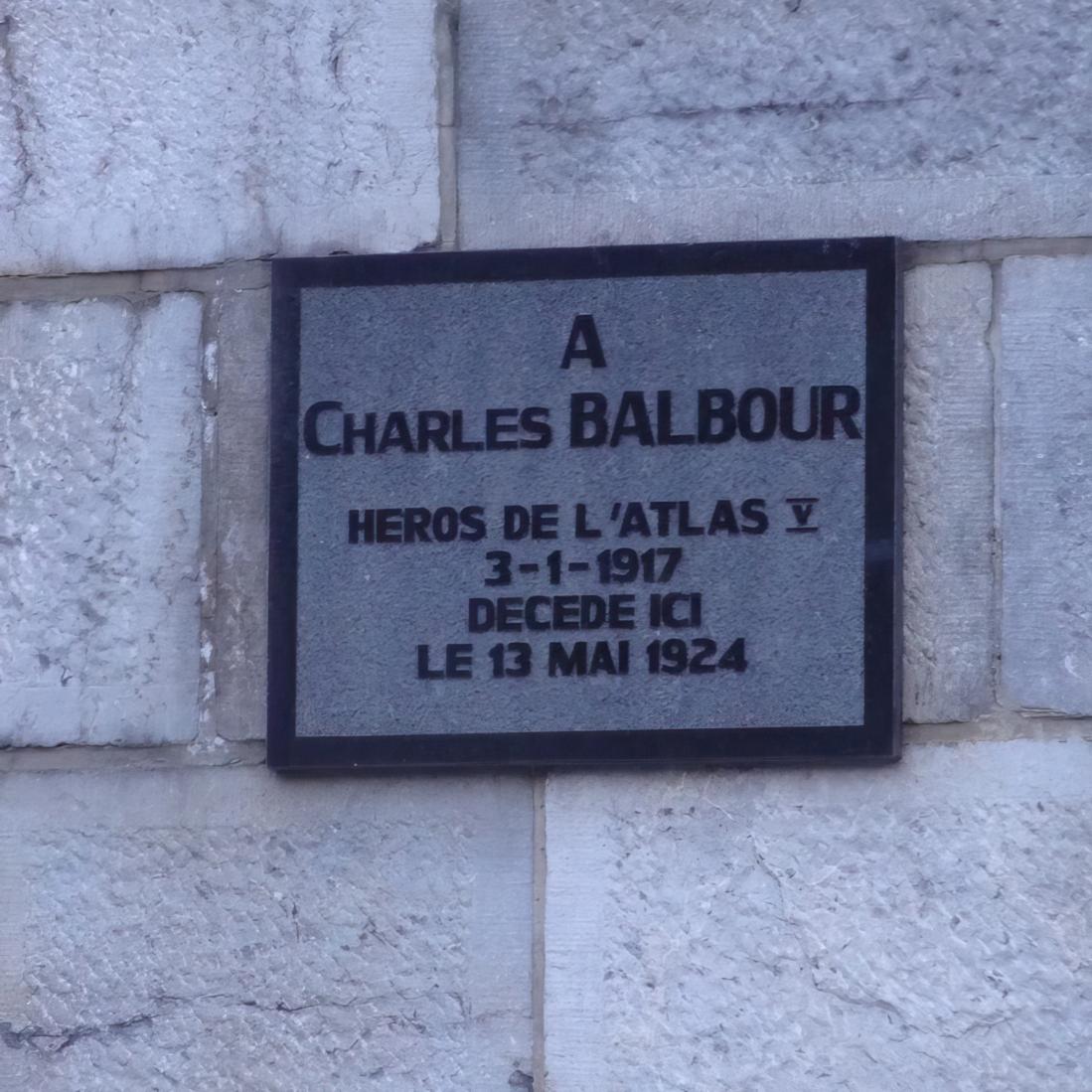

Plaque Charles BALBOUR

Stèle et plaque à la mémoire d’un musicien et d’un combattant de 1914 victime de la grippe espagnole.

Plaque commémorative en l’honneur d’un résistant dinantais de 1914

Réalisée à l’initiative des autorités dinantaises.Dinant, circa 1930.

Apposée sur un mur, juste sous le début du pont de Dinant, à hauteur de la collégiale, une plaque en pierre rend hommage à Charles Balbour (1885-1924) qui s’est distingué en réalisant un acte de désobéissance spectaculaire par rapport aux occupants allemands de la Grande Guerre. Cantonnier des ponts et chaussées, plongeur, Balbour connaît particulièrement bien la Meuse.

Avec Jules Hentjens, Charles Balbour est l’un des principaux protagonistes de l’évasion spectaculaire de dizaines de citoyens à bord de l’Atlas V, épisode héroïque de la Grande Guerre qui se déroula dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917. Malgré la surveillance et les tentatives d’interception des Allemands, le navire parvient à quitter Liège et à gagner les Pays-Bas, où une centaine de personnes arrivent à bon bord.

Afin de rendre hommage à Charles Balbour qui perdit la vie, en 1924, lors des travaux de reconstruction du pont détruit pendant la guerre, la ville de Dinant inaugure cette inscription gravée dans la pierre :

À

Charles Balbour

Héros de l’Atlas V

3-1-1917

Décédé ici

Le 13 mai 1924

Près de la collégiale, depuis 1993, une place porte aussi le nom de Charles Balbour.

Édouard DEHARENG, L’odyssée du remorqueur Atlas V, Visé, s.d.

L'Atlas V, Liège, Vonêche, 1930

près de la collégiale, sur le mur du pont de Dinant

5500 Dinant

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Antoine WIERTZ

Monument Antoine Wiertz, réalisé par Victor De Haen, 30 août 1908.

Les signes de la présence d’Antoine Wiertz (1806-1865) à Dinant sont nombreux. L’artiste avait conservé un rapport particulier avec sa ville natale et, à son décès, une trentaine de ses toiles ainsi que son cœur embaumé furent légués à la cité mosane. L’idée d’élever à sa mémoire un monument de prestige fit l’objet d’une souscription publique. En raison du peu de succès rencontré, elle fut abandonnée : Le Triomphe de la Lumière, cette statue de 45 mètres de haut dont avait rêvé Wiertz, ne verra jamais le jour tout en haut du rocher qui surplombe la Meuse et la ville, devant la Citadelle. En 1905, la revue Wallonia reprend une idée de Henry Carton de Wiart qui suggère que les collections du musée Wiertz, à Ixelles, soient exposées à Dinant, dans une salle permanente, qui pourrait prendre place dans une fabrique en amont du pont principal qu’il faudrait exproprier. Finalement, c’est à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Wiertz que la décision est prise par de réaliser un projet plus modeste, mais néanmoins d’envergure : un Comité présidé par Jules Leblanc est mis en place (1906) pour définir le monument et choisir le statuaire.

Le monument inauguré le 30 août 1908 est l’œuvre du sculpteur bruxellois Victor de Haen (1866-1934) qui signe là un imposant ensemble. Posée sur un piédestal haut de 5 mètres et constitué de blocs bruts de rochers du pays, la statue en bronze (haute de 3 mètres) montre Wiertz debout, en plein travail, un pinceau dans la main droite, sa palette de couleurs dans l’autre. Le visage du peintre paraît inspiré et prêt à s’attaquer à une des immenses toiles dont il avait le secret. S’étant attaché à représenter les plis d’une cappa florentine dans laquelle est drapé le peintre, le sculpteur de Haen a placé des livres à ses pieds, ainsi qu’une tête de cheval renversée sur la partie arrière. En contre-bas, une femme vêtue d’un voile très léger (un bronze lui aussi de trois mètres) semble à la fois prendre la pose et être en train de sculpter un petit sanglier, qu’elle tient dans sa main gauche levée, tandis qu’elle tient son outil dans la main droite. En étant fort attentif, on distingue sur la face avant du rocher, sculptée dans la pierre, la mention suivante :

A

WIERTZ

Entouré de végétations maîtrisées, l’ensemble monumental constitue en lui-même une sorte de rond-point, situé aujourd’hui à quelques mètres des bords de la Meuse et à deux pas de l’Athénée. L’attitude donnée par le sculpteur correspond assez bien au surnom de Wiertz, « le philosophe au pinceau », ainsi qu’à son côté un peu fantasque, voire théâtral.

Artiste excessif et complexe, surdoué sans aucun doute, Antoine Wiertz (1806-1865) exalte les sujets antiques de manière grandiloquente. Marginal, isolé volontaire, « seul portraitiste wallon vraiment romantique » (Vandeloise), Wiertz signe de multiples portraits qu’il ne respecte pas lui-même, considérant qu’il s’agit pour lui simplement de gagner sa vie. Ses croquis et préparations sont multiples, de même que les textes d’un artiste finalement très cérébral, comme en témoignent ses œuvres « sociales » voire « politiques » des années 1850 inspirées par son amour de la justice et sa croyance dans le progrès. Pamphlétaire (Napoléon aux enfers), son génie frôle parfois la folie. Outre ses fresques et ses portraits, Antoine Wiertz était aussi sculpteur comme en témoigne son projet Le Triomphe de la Lumière qui n’est pas sans évoquer la plus tardive statue de la Liberté de Bartholdi.

Quant à Victor de Haen, il n’a jamais connu Wiertz, étant né l’année qui avait suivi le décès du Dinantais. Fils du sculpteur Jacques Philippe de Haen, il reçoit une longue formation à l’Académie de Bruxelles (1882-1892) et surtout le Prix de Rome 1894. Œuvrant sur le chantier de la décoration du Botanique, à Bruxelles, avec Charles Van der Stappen et Camille Meunier notamment, ainsi que sur le chantier de l’arcade du Cinquantenaire, de Haen excelle dans les portraits, les bustes et les figures, qu’ils soient parfaitement ressemblants ou allégoriques. Auteur de plusieurs monuments aux victimes de la Grande Guerre (Saint-Trond par ex.), il signe une production personnelle de rares bronzes en petits formats fort appréciés, d’inspiration Art nouveau.

L’inauguration du monument Wiertz fut à l’image du personnage : compliquée et, à l’inverse d’un tel événement, discrète ; certes, le ministre des Beaux-Arts s’était fait représenter et, au nom des autorités locales, le bourgmestre Ernest Le Boulengé a pris la parole devant un public local nombreux – il discuta la question de savoir si Wiertz était païen ou chrétien et conclut en faveur du second –. Certes, une fanfare entonna la Brabançonne depuis un bateau « Dinant-Tourisme » ancré au milieu du fleuve et des coups de canon furent tirés. Mais un différend était né entre le statuaire et le Comité patronnant l’initiative. Plusieurs motifs avaient envenimé leurs relations, si bien que le sculpteur ne fut point invité à l’inauguration. L’atmosphère s’en trouva plombée.

La question de l’emplacement fut un premier problème. Le statuaire bruxellois avait conçu son œuvre et ses proportions en fonction d’un environnement précis : la petite place proche de la vieille collégiale. Mais les Dinantais en décidèrent autrement et choisirent la place de Meuse où, indépendamment de maisons sans style, s’élevait un kiosque à la taille une demi fois plus grande que la statue, provoquant (selon de Haen) un sentiment d’écrasement, tandis que la profondeur de la vallée de la Meuse n’offrait aucun repère et rendait le monument étriqué (toujours selon de Haen).

Par ailleurs, les Copères exigèrent du sculpteur qu’il couvre au minimum d’un voile la poitrine dénudée de la jeune femme placée au pied du maître ; un ministre intervint même dans la discussion afin que la représentation soit « chaste et sage ». Enfin, le Comité dinantais exigea que Wiertz porte un chapeau à la Rubens. Dans la description laissée par Gérard Harry (Figaro, 30 août 1908), le Wiertz statufié et inauguré le dimanche 30 août 1908 est décrit comme coiffé d’un feutre provoquant à la Rubens, le maître idéalisé par l’artiste dinantais. Cependant, de chapeau, de Haen ne voulait pas et il a tenu tête…

Plusieurs années plus tard, la statue Wiertz va quitter son emplacement originel sur le quai de Meuse, en contrebas de la tour Montfort, environnement que plusieurs cartes postales de l’Entre-deux-Guerres ont immortalisé. Le monument est déplacé à l’autre bout de la ville, sur la même rive de la Meuse, mais 4 kilomètres plus loin, à Bouvignes.

Sources

Guv VANDELOISE, La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, 506-514

Serge LE BAILLY DE TILLEGHEM, Louis Gallait (1810-1887). La gloire d’un romantique, Bruxelles, Crédit communal, 1987, p. 14-15

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 135

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 393

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOÉ, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 128

Wallonia, t. XIII, 1905, p. 258-259

Le Figaro, 30 août 1908 (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k288199b/f3.textePage.langFR)

La Meuse, 29 et 31 août 1908 ; L’Indépendance belge, 10 septembre 1908 ; Het Laatste Nieuws, 1er et 7 septembre 1908 ; L’Avenir du Luxembourg, 2 et 6 septembre 1908

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 353

Place de Meuse (30 août 1908) puis square du 13e de Ligne (date inconnue)

5500 Bouvignes (Dinant)

Paul Delforge

Monument Adolphe SAX

Monument Adolphe Sax, 28 juin 2002.

Réalisé par Jean-Marie Mathot.

En dépit des destructions dont Dinant a été victime durant les deux guerres mondiales, le n°37 de la rue Adolphe Sax est considéré comme la maison natale du célèbre inventeur du saxophone. Afin de satisfaire la curiosité des nombreux touristes qui se pressent dans la cité mosane, surtout depuis l’année Sax 1994, l’année du centenaire de sa disparition, les autorités locales ont confié au sculpteur Jean-Marie Mathot le soin d’immortaliser Adolphe Sax en un monument significatif : assis sur un banc en bois, le bras appuyé sur le dossier, le héros local coulé dans le bronze tient sur ses jambes croisées son invention la plus célèbre. Réalisé dans des dimensions « réelles », l’ensemble est placé sur le trottoir et constitue une réelle attraction touristique, tout en étant un hommage moderne et pédagogique. En effet, la statue attire aussi les curieux vers le rez-de-chaussée du n°37 où un espace muséal dynamique est ouvert en libre accès. Derrière de grandes vitrines, au moyen d’objets et de panneaux descriptifs, le parcours de Sax est expliqué en plusieurs langues.

On y rappelle notamment que ce maître de la clarinette devenu l’inventeur du saxophone a révolutionné le monde des instruments à vent. Déjà son père était facteur d'instruments et c’est entre fabrication d’instruments et apprentissage des sons, qu’Adolphe Sax (Dinant 1814 – Paris 1894) se révèle vite très doué. Après des cours à l’École de chant de Bruxelles (1830), il introduit déjà ses premiers changements techniques sur sa clarinette, déposant déjà des brevets (1835). Parti s’installer à Paris (1842), il met au point un ensemble de nouveaux instruments à touches dont la qualité conduit à les identifier en les assimilant au nom de leur fabricant. Vient ensuite un autre instrument (brevet déposé en 1846) qui assure la célébrité à son inventeur : le saxophone. En introduisant cet instrument dans son Chant sacré pour sextuor à vent, Hector Berlioz lui donne ses lettres de noblesse. Devenu industriel, Adolphe Sax devra sans cesse veiller à protéger ses inventions. Il passera de nombreuses heures dans des procès et à assurer la rentabilité de la société « Adolphe Sax et Cie ». Inventeur, industriel, professeur, Adolphe Sax est encore éditeur de musique, organisateur de concerts, chef de fanfare de l’opéra, le réorganisateur des musiques des régiments militaires français, et même nommé professeur au Conservatoire de Paris (1857), pour y diriger une classe nouvelle dédiée au saxophone.

Qui d’autre qu’un autre artiste de renommée internationale pouvait réaliser le monument dinantais ? Le Namurois Jean-Marie Mathot (Namur 1948) disposait du profil recherché. Après sa formation à l’Académie de Bruxelles à la fin des années 1960, il y est nommé professeur de sculpture et de modelage (1978). Il enseigne aussi à l’École des Arts de Braine-l’Alleud. Issu d’une famille de marbriers, il opte d’abord pour la peinture et le dessin avant de se tourner résolument vers la sculpture. Il a commencé par la création de figures en taille directe, avant de mener diverses expériences qui rompent ponctuellement avec sa production habituelle. Délaissant les représentations figuratives, il s’oriente vers « l’exploration des potentialités expressives de la matière ». Tour à tour, il intègre des pierres peintes dans ses compositions, il s’attaque à des « déchets » de carrière, s’essaye au travail du béton et de l’acier. Deux de ses œuvres ornent un rond-point à La Louvière et à Gembloux. Récompensé à diverses reprises (Prix Donnay, Prix Georges Van Zevenbergen, Prix de la Gravure au Festival de la Jeunesse à Auderghem, Premier Prix de la présélection au Concours International Musée 2000 à Luxembourg, Prix Eugène Delattre de sculpture et Prix Constant Montald de l'Académie Royale de Belgique), il est aussi lauréat de la Fondation belge de la Vocation et de la Bourse triennale Maurice et Henri Evenepoel. Artiste expérimental, il signe plusieurs œuvres en acier Corten au moment où lui est passée la commande dinantaise. Cette œuvre est coulée dans les Ateliers des arts du feu, ASBL à finalité sociale de La Louvière.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Ernest CLOSSON, Adolphe Sax, dans Biographie nationale, t. 21, col. 523-526

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 147

http://mathot-sculpture.be/

http://acabat.blogspot.be/2010/03/vitaminesarts-20-0309.html

Rue Adolphe Sax 37

5500 Dinant

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

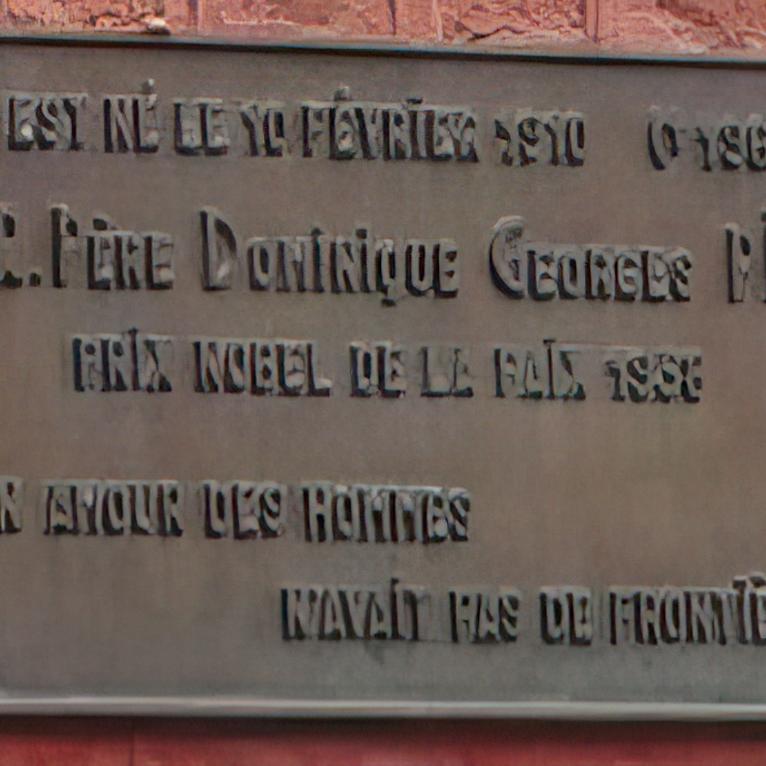

Plaque Père PIRE

Le nombre de Wallons ayant reçu le Prix Nobel se compte sur les doigts d’une main. Dans l’ordre chronologique : Jules Bordet (1919), Dominique Pire (1958) et, ensemble, Albert Claude et Christian de Duve (1974).

Hormis quelques noms de rue, on chercherait presque en vain des lieux où ces personnalités historiques font l’objet d’un hommage dans l’espace public wallon. Certes, depuis les années 1960, Bordet est commémoré à Soignies. Quant à Dominique Pire (1910-1969), son souvenir semble pâtir d’une ambiguïté « originelle ».

Né à Leffe, dans l’entité de Dinant, où il a vécu ses vingt premières années, le Père Pire a parcouru le monde tout en faisant du Couvent de la Sarte, à Huy, son nouveau point d’ancrage, établissant, de surcroît, à Tihange, son université de la Paix en 1960. Si les autorités hutoises avancent l’idée de créer, au sein du fort de Huy, un espace dédié aux Prix Nobel (1998-1999), lorsqu’est commémoré le 40e anniversaire de l’attribution du prix au Père Pire, c’est à une initiative privée que l’on doit, 5 ans plus tard, la création d’un espace de paix et de méditation dédié à Dominique Pire, dans son village natal de Leffe.

Entre-temps, une plaque a été apposée sur sa maison natale.

On y trouve l'inscription suivante :

ICI EST NÉ LE 10 FÉVRIER 1910 (1969)

LE R. PÈRE DOMINIQUE GEORGES PIRE

PRIX NOBEL DE LA PAIX 1958

« SON AMOUR DES HOMMES

N’AVAIT PAS DE FRONTIÈRES »

À l’occasion du 45e anniversaire de la remise du Prix Nobel au père Dominique Pire, une série d’activités sont organisées à Dinant, plus précisément à Leffe, à l’initiative de l’association « Espère en Mieux » (et les historiens Jacques Olivier et Claudy Burnay), en collaboration avec le Centre culturel régional de Dinant et le soutien de l’abbaye de Leffe.

Outre une importante exposition, un « espace de paix et de méditation » est ainsi officiellement inauguré, le 28 septembre, devant un parterre de personnalités (dont l’ambassadeur de Norvège), à côté de l’église Saint-Georges, à l’endroit où se trouvait le vieux cimetière de Leffe. La stèle rénovée du père Pire y voisine avec neuf panneaux didactiques. Une entrée se fait par le square Dominique Pire.

Saccagé durant l’été 2012, l’espace a été remis en état l’année suivante et n’est plus accessible sans surveillance.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Rue Saint Pierre 113

5500 Dinant

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

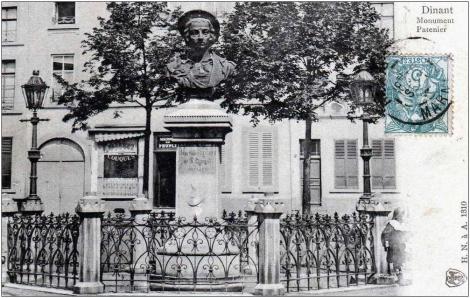

Buste de Joachim Patenier à Dinant

Joachim Patenier

Joachim Patenier, ou Patinir – l’artiste signait lui-même indifféremment sous les deux orthographes –, est un peintre wallon majeur de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Originaire de Dinant, Patenier (c. 1485-1524) est souvent identifié comme l’un des tout premiers à introduire le paysage dans la peinture comme thème central. Il y ajoute des éléments d’inspiration religieuse comme la Fuite en Egypte, un Saint Jérôme, un Baptême du Christ ou une Tentation de Saint-Antoine, etc. (œuvres conservées au Prado, à l’Escurial, à Vienne, à Anvers, au Louvre ou à Palerme).

Sa notoriété a rapidement dépassé les limites de la vallée mosane et de la principauté de Liège ; ses tableaux étaient très recherchés, mais les étapes principales de sa biographie restent malheureusement inconnues faute de renseignements et de sources fiables. Il achève sa vie à Anvers, où Albert Dürer lui rend visite plusieurs fois et dessine son portrait à deux reprises au moins. On identifie Patenier surtout par ses œuvres ; celles qu’il a signées sont cependant peu nombreuses et on y constate qu’il prend plaisir à représenter sa vallée mosane natale.

La redécouverte et la réappropriation de l’artiste par Dinant remonte à la fin du XIXe siècle. Un autre artiste peintre et sculpteur dinantais, Antoine Wiertz, suscite le débat. Alors que l’artiste vient de décéder, faut-il réaliser et implanter à Dinant son Triomphe de la liberté aux dimensions pharamineuses ? Au-delà de Wiertz, le Comité formé pour réfléchir à cette question étend ses travaux à la question de la valorisation d’autres célébrités dinantaises. Et c’est ainsi que les autorités locales invitent le sculpteur Édouard Laborne à réaliser un monument en l’honneur de Joachim Patenier.

Le sculpteur Édouard Laborne

Originaire de Leffe, le jeune Laborne (1830-1892) a été victime d’un accident de travail qui a réorienté sa vie. Ouvrier chez un imprimeur, il se blesse à la jambe, ce qui l’oblige à se reconvertir. Doué en dessin, il fréquente l’atelier du Namurois Rosart et décide de suivre une formation à l’académie des Beaux-Arts d’Anvers où professent les Geefs. Professeur de dessin et de sculpture (1862-1866) à l'école de dessin de Benjamin Devigne, il quitte la vallée de la Meuse pour Paris (1868) avant d’installer son atelier à Anderlecht.

À l’instar de Léopold Harzé, il travaille volontiers la terre glaise dont il retire des statuettes de petit format et aux thématiques populaires. Trouvant un public auprès des particuliers, il répond aussi à des commandes officielles, comme le chantier du conservatoire de Musique de Bruxelles, où il collabore notamment avec Sopers, De Vigne et Mélot. En 1911, à Namur, sa sœur présenta une série de terres cuites que celui qui fut le premier directeur de l'Académie de Dinant avait réalisées, notamment le Point d'interrogation, considérée comme son œuvre majeure.

En 1887, c’est d’après un portrait dessiné par Albert Dürer que Laborne réalise le buste de Joachim Patenier, placé sur un socle en pierre de grande dimension, même si le buste paraît quelque peu disproportionné, tant il est large par rapport à son support.

À différentes reprises, le monument Patenier a été le théâtre de manifestations d’hommage. Pour n’en citer qu’une, le 21 novembre 1974, à l’occasion des 450 ans du décès de l’artiste (1470-1524), se sont associées la Ville de Dinant et la Société des amis de l’Art en Wallonie, commission artistique de la Fondation Plisnier pour un dépôt de fleurs et un discours d’hommage prononcé par André Piron.

http://www.dinant.be/patrimoine/celebrites/art-&-culture/laborne-edouard (sv. février 2014)

http://www.patrimoinemosan.net/Patenier.html (sv. août 2013)

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 1 et 2, Bruxelles, CGER, 1990, p. 95, 562.

Liliane SABATINI, Le Musée de l’Art wallon, Bruxelles, 1988, collection Musea Nostra

Jacques STIENNON, Jean-Patrick DUCHESNE, Yves RANDAXHE, Cinq siècles de peinture en Wallonie, Bruxelles, Les éditeurs d’art associés, 1988.

Jules HELBIG, Biographie nationale, 1901, t. 16, col. 679-689.

Place Patenier

5500 Dinant

Paul Delforge

Guy Focant

Hôtel de ville de Dinant

Imposante bâtisse de briques et pierre calcaire, l’hôtel de ville de Dinant occupe actuellement l’emplacement d’une ancienne résidence des princes-évêques de Liège édifiée par Joseph-Clément de Bavière et occupée par le maire de la ville après la mort de ce dernier en 1723. Il fut reconstruit en 1924-1925 par les architectes bruxellois R. Monnaert et F. Petit en style néoclassique, tout en restant fidèle à la construction d’origine, détruite par un incendie en août 1914. L’édifice se compose de deux ailes à deux niveaux dans l’angle desquelles se niche, en oblique, l’entrée monumentale en pierre de taille. La façade de droite comporte neuf travées de baies encadrées de pierres dans un parement de brique. Celle de gauche n’en compte que six seulement. Le long du fleuve, la façade a été reconstruite à l’identique, à l’exception de la substitution de la toiture originelle à la Mansart par une bâtière à croupes. Une tour coiffée d’un haut bulbe amorti par un campanile termine l’édifice.

1948 : l’Association des Bourgmestres de Wallonie

Le Mouvement wallon souhaitait sensibiliser les édiles communaux aux problèmes wallons. L’idée d’un organe ad hoc fut avancée pour la première fois par Fernand Schreurs lors du Congrès national wallon de Namur en 1947. La concrétisation du projet aura lieu un an plus tard au travers de la création d’une Association des Bourgmestres de Wallonie, indépendante de tout parti. Une première réunion est organisée le 3 novembre 1947, à Liège, à l’instigation du bourgmestre de la cité ardente, Paul Gruselin, mais à ce moment, tous les bourgmestres des grandes villes wallonnes ne se sont pas encore prononcés sur le sujet.

C’est finalement à l’invitation du bourgmestre de Dinant que la première séance de l’Association, présidée par Paul Gruselin, se tiendra en l’hôtel de ville de Dinant le 6 juin 1948. Numériquement dominés par leurs collègues flamands, les députés wallons ne se sentaient pas entièrement en mesure de pouvoir défendre la Wallonie au Parlement et comptaient sur les élus locaux pour les épauler dans cette tâche : les bourgmestres, à la différence des parlementaires, avaient le pouvoir de faire flotter le coq sur les maisons communales et étaient au coeur des manifestations de septembre. Ils avaient dès lors un rôle de proximité à jouer en faveur du Mouvement wallon.

Si l’existence de cette Association fut éphémère, les bourgmestres wallons eurent à d’autres reprises l’occasion de se mobiliser dans un but wallon commun, notamment en 1967, lorsque l’économie wallonne avait l’opportunité de bénéficier d’aides européennes, mais que le Gouvernement belge ne la saisissait pas ; dix-huit bourgmestres wallons54 décidèrent de reprendre la démarche à leur compte et réussirent à obtenir une réponse favorable en février 1968, même si la chute du Gouvernement remit le projet à plus tard. Cet événement fut significatif d’une possibilité d’action commune des pouvoirs locaux wallons, timidement annoncée dans l’Association de 1948, et définitivement concrétisée quarante-cinq ans plus tard avec la fondation en 1993 de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Rue Grande, 112, 5500 Dinant

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

J-L. Huppez

Vestiges des fortifications de Dinant

Terre contestée, Dinant fut le sujet de rivalités entre le prince-évêque de Liège et le comte de Namur pendant près de deux siècles. Il fallut attendre l’intervention de l’empereur germanique au XIIe siècle pour que la ville soit définitivement attribuée à la principauté de Liège. Elle devint une Bonne Ville et se vit ensuite dotée de fortes murailles dans le but de la protéger des assauts namurois.

Dès le milieu du XIe siècle, le prince-évêque fit édifier un château sur le promontoire rocheux dominant la ville ; détruit et reconstruit à plusieurs reprises, il n’en subsiste plus de nos jours que le tronçon d’une galerie de contremine. Position stratégique sur la Meuse, Dinant se situe face à Bouvignes, ville forte tenue par les Namurois. Lieu des confrontations entre les Français et les Espagnols à plusieurs reprises, la ville connut de multiples sièges militaires à travers les siècles. Une vaste enceinte fut érigée à Dinant dès le XIIIe siècle ; de nombreuses modifications eurent lieu en 1484 après le sac de la ville par les Bourguignons, d’autres tranches de travaux d’importance s’étalent de 1548 à 1561 et tout au long du XVIIe siècle.

Dinant ne conserve aujourd’hui que peu de vestiges évocateurs des fortifications médiévales et modernes de la cité. Parmi les éléments les plus significatifs, il faut compter la porte Saint-Martin, incluse dans les remparts urbains précédant l’occupation française de 1675. Cet édifice, accolé à l’hôtel de ville, a été fortement restauré après la Première Guerre mondiale et remonte à 1637 selon ses ancres et un chronogramme.

Dressée face à la Meuse, la tour présente un arc en plein cintre formant un passage couvert au-dessus duquel se trouve un second niveau sous toiture. Les vestiges de la porte Saint-Nicolas sont encore visibles à l’arrière des habitations de la rue de la Grêle ; d’autres pans de murailles subsistent, le plus souvent dissimulés dans des constructions plus récentes. C’est le cas notamment des fortifications médiévales dont des vestiges sont visibles rue Pont-en-Isle ou à l’intérieur de l’Institut Cousot. En dépit des nombreuses destructions, la ville conserve également, au nord, un mur de fortifications au lieu-dit « Dry-les-Wennes ». Le mur surplombe la rue Saint-Pierre et correspond sans doute au tracé de l’enceinte du XIIIe siècle. Cette muraille exceptionnelle, classée en 1983, compte un tronçon ininterrompu de 450 m jalonné d’une imposante tour d’angle massive à sept faces, la tour Taravisée, et de quatre tourelles.

Si Dinant conserve encore aujourd’hui de précieux témoins de ses fortifications principautaires, force est de constater que la plupart ont été démantelés. Les traces encore visibles aujourd’hui témoignent avec force de l’importance de Dinant sur l’échiquier liégeois, de sa position stratégique face au comté de Namur, devenu bourguignon, espagnol puis autrichien et donc de la nécessité de protéger efficacement les frontières de l’État.

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Notre-Dame de Foy de Dinant

Lieu rendu célèbre par un pèlerinage dont l’origine remonte à 1609, l’église actuelle fut consacrée le 8 septembre 1624. Représentative des premières années du style baroque dans nos régions, l’église renferme un riche mobilier, de nombreuses œuvres d’art et est caractérisée par son exceptionnel plafond à caissons composé de 145 panneaux peints. Dans le chœur éclairé par dix-neuf hautes fenêtres se trouve un très beau maître-autel de style Louis XIII portant entablement et fronton triangulaire au centre duquel se trouve une niche abritant une statue du Christ sous les armoiries et la devise de Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liège de 1612 à 1650. L’ensemble dominant le maître-autel fut en effet offert en 1626 par le prince, comme l’indique une inscription dédicatoire gravée en lettres d’or sur les deux côtés du tabernacle : « Ferdinand, duc des deux Bavières, électeur du Saint-Empire romain, prince-évêque de Liège (…) dédie et consacre (…) ce maître-autel pour l’honneur de la madonne de Foy (…) ».

De l’autre côté de l’édifice, de part et d’autre de l’entrée, se trouvent plusieurs monuments funéraires parmi lesquels un fait lui aussi référence au prince-évêque de Liège. La dalle funéraire de Jean de Pierre, sculptée dans le marbre noir, comporte une grande table d’épitaphe dans laquelle est gravée l’inscription suivante : « En mémoire de Dom Jean de Pierre qui, sous le prince de Liège Ferdinand, a commandé les organismes de bienfaisance de la vierge de Foy (…) ».

Chemin des Pèlerins 1

5504 Dinant

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Pont Saint-Jean

Trace atypique parmi d’autres, le pont Saint-Jean franchissant la Lesse peu avant la confluence avec la Meuse, témoigne d’une autre facette du passé principautaire. Ce pont en calcaire a été reconstruit successivement en 1533-1534, en 1642 puis en 1719-1720, chaque fois aux frais des États de la principauté de Liège, par l’entrepreneur Jacques Wespin pour la dernière campagne. L’ouvrage presque tricentenaire parvenu jusqu’à nous possède deux arches surbaissées, appareillées, reliées par une pile centrale renforcée de part et d’autre par un bec triangulaire.

Trois entités composent les États de la principauté de Liège, ainsi dénommés depuis le XVe siècle. Ainsi, à la fin du Moyen Âge, une partie de la puissance publique est conjointement exercée par le prince et les États, c’est-à-dire les représentants de trois catégories sociales : les chanoines de la cathédrale Saint-Lambert (État primaire), la noblesse (État noble) et la bourgeoisie urbaine (État tiers).

Tous trois participent à l’exercice des pouvoirs édictal et judiciaire, consentent l’impôt et exercent un droit de regard sur la politique étrangère de la principauté. Le contrôle et la perception des impôts permettent ainsi aux États de financer leurs nombreuses dépenses parmi lesquelles figurent entre autres l’entretien des forteresses et la construction et la réparation des chaussées et ouvrages d’art.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant (SPW)

Castel de Pont-à-Lesse

C’est en 1948 que les Métallurgistes FGTB de la province de Liège acquièrent près de Dinant, sur la commune d’Anseremme, le château Brugman, édifice néoclassique en L, en brique peinte, du premier tiers du XIXe siècle, doté de dépendances néobaroques en calcaire de la fin du XIXe siècle. Ils le transforment en « Castel des syndicats » pour permettre aux travailleurs de profiter le mieux possible de leurs congés payés. Cet ancien établissement de tourisme social, aujourd’hui reconverti en hôtel privé exploité par le groupe Accor sous l’enseigne Mercure, a accueilli durant des décennies quantité de formations, de conférences et de réunions de la FGTB wallonne.

1950, 1962 : André Renard dans la question wallonne. Plusieurs témoignages font état d’un projet de gouvernement provisoire wallon à la fin de juillet 1950, au plus fort de la crise royale, dans lequel le leader des Métallos FGTB liégeois était impliqué. Selon un autre syndicaliste, Robert Moreau (qui deviendra plus tard Secrétaire d’État RW en 1974), André Renard était au Castel de Pont-à-Lesse le 29 juillet 1950 pour y rédiger avec d’autres syndicalistes, non liégeois, une déclaration d’autonomie de la Wallonie. Douze ans plus tard, c’est en tout cas à Pont-à-Lesse que Renard, le 24 juin 1962 – moins d’un mois avant son décès le 20 juillet suivant –, eut sa dernière réunion avec les cinquante cadres du MPW, dans la foulée de la grande manifestation organisée par celui-ci le 15 avril à Liège, pour arrêter un programme de développement du Mouvement constitué sous son impulsion sept mois plus tôt.

Pont-à-Lesse, 31

5500 Dinant

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009