Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Plaque Pierre BONAPARTE

C’est à l’occasion de l’ouverture d’un Musée Bonaparte aux Épioux qu’une plaque commémorative est inaugurée dans ce château proche de Florenville, le 6 octobre 1950. L’initiative en revient à l’Académie luxembourgeoise présidée par Pierre Nothomb qui, depuis la Libération, parsème la province de Luxembourg de mémoriaux dédiés à des personnalités illustres qui ont vécu, séjourné ou sont passées par la « Belle province ». Après Pétrarque, Châteaubriand, Shakespeare et Perk, c’est au tour de Pierre Bonaparte de retenir l’attention de cette Académie héritière de l’Association des Écrivains ardennais.

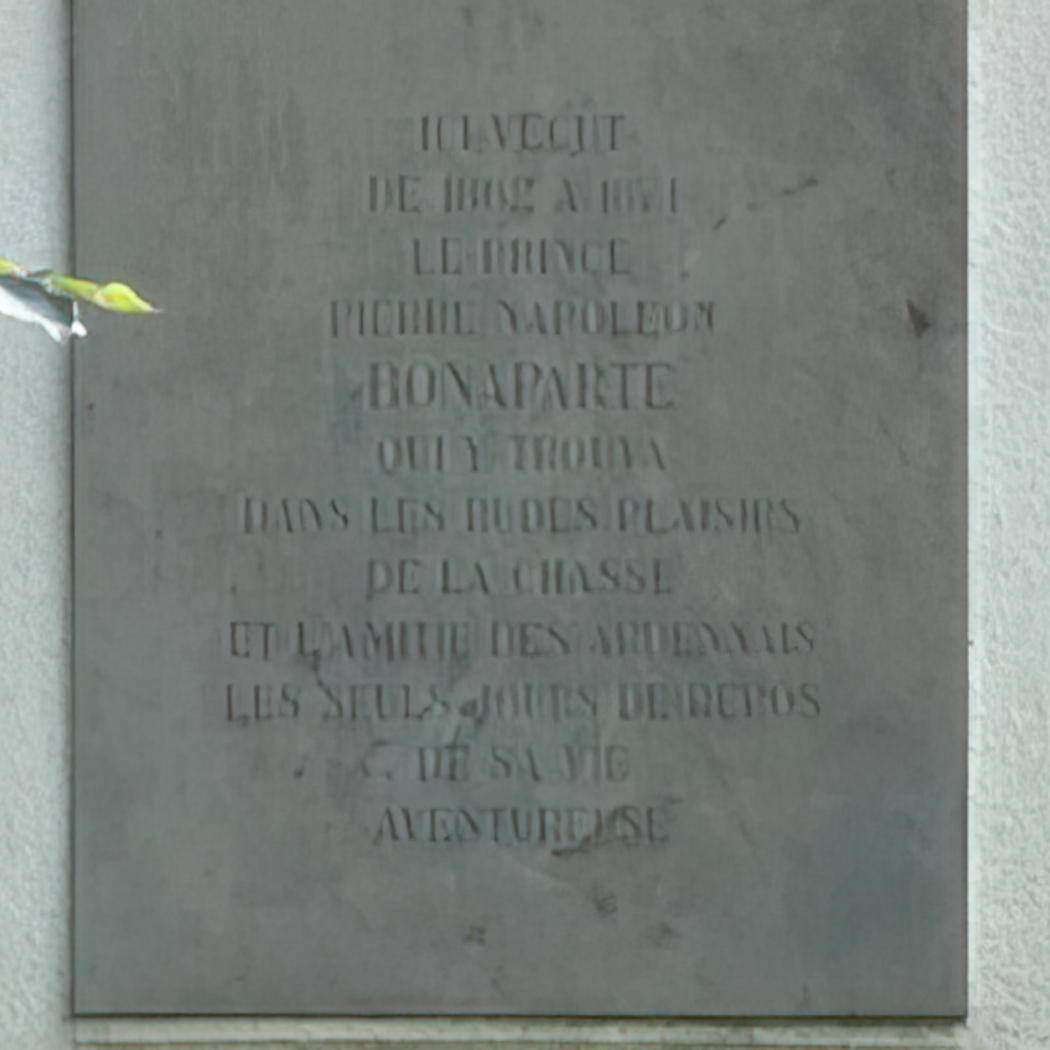

ICI VECUT

DE 1862 À 1871

LE PRINCE

PIERRE NAPOLÉON

BONAPARTE

QUI Y TROUVA

DANS LES RUDES PLAISIRS

DE LA CHASSE

ET L’AMITIÉ DES ARDENNAIS

LES SEULS JOURS DE REPOS

DE SA VIE

AVENTUREUSE

indique la plaque de schiste apposée sur le pignon de façade du vieux manoir ardennais dont Bonaparte fut quelque temps le propriétaire.

Neveu et cousin de deux empereurs des Français, Pierre Bonaparte n’a pas marqué la grande histoire de son empreinte à l’instar de Napoléon Ier ou de Napoléon III. Fils de Lucien Bonaparte, Pierre Bonaparte naît à Rome en 1815 quelques jours avant l’exil à Saint-Hélène de Napoléon Ier, son oncle. Davantage attiré par l’équitation et par le maniement des armes que par l’enseignement des Jésuites d’Urbino, il est mêlé à diverses intrigues et péripéties (dont la Rivoluzione di Romagna de 1831 et des faits d’armes condamnables) qui l’obligent à trouver refuge en différents endroits (États-Unis, Londres, etc.) avant finalement de trouver refuge à Mohimont, dans un Luxembourg dont le sort n’a pas encore été définitivement fixé par les traités (1838).

Dix ans plus tard, il délaisse sa vie rythmée par la chasse, l’étude et l’écriture pour se joindre, à Paris, à la Révolution. Désigné comme représentant de la Corse à l’Assemblée nationale, le député de l’extrême gauche est nommé chef de bataillon à la Légion étrangère. Ces expériences tournent court ; en 1851, il s’éloigne de son cousin Napoléon III. Après un séjour en Corse (1852-1859), il revient en province de Luxembourg : à Daverdisse d’abord (1859), en louant le château d’Orval ensuite (1860-1862), avant de se porter acquéreur du château des Épioux (1862-1870). Se passionnant pour l’écriture, il fait installer une presse d’imprimerie et, comme l’observe Édouard Hizette, plusieurs de ses ouvrages de l’époque (dont La Bataille de Calenzana) portent l’inscription «Imprimerie des Épioux».

En 1869, lors d’un séjour à Paris, la plume de Pierre Bonaparte s’éloigne de la poésie pour piquer les adversaires de Napoléon III auquel il accorde à nouveau ses faveurs. La joute scripturale dégénère et Pierre Bonaparte tue un des témoins du journaliste adverse qui le provoquait en duel. L’affaire fait grand bruit et la tombe spectaculaire de Victor Noir – un gisant en bronze – qui, au Père Lachaise, reste un lieu très fréquenté, alimente le mythe de l’un des derniers duels mortels de l’histoire de France qui entoure les protagonistes. Acquitté après un procès particulièrement suivi par l’opinion publique (1870), Pierre Bonaparte repasse la frontière, séjourne à Rochefort (1870-1875), avant de s’installer à Bruxelles (1875-1877), puis à Versailles (1878-1881) où il s’éteint. De ses relations et mariages, Pierre Bonaparte n’eut qu’un fils comme héritier, Roland (1858-1924). Ce dernier est le père de Marie (1882-1962). Celle qui épousa en 1907 le fils du roi de Grèce deviendra, dans l’Entre-deux-Guerres, la propagandiste enthousiaste de l’œuvre de Freud ; considérée ipso facto comme psychanalyste, la princesse de Grèce et du Danemark est aussi reconnue comme écrivaine à partir de 1933 quand elle publie une impressionnante biographie sur Edgar Poe.

C’est elle qui est l’invitée d’honneur de l’Académie luxembourgeoise, en 1950, pour l’inauguration du « Musée Bonaparte » aux Épioux, en même temps qu’est dévoilée la plaque commémorative. Lancé par l’Académie luxembourgeoise, le projet de Musée – dont Arsène Geubel, membre de l’Académie, est le conservateur – ne survivra pas aux années 1960 aux Épioux ; il est transféré au Moulin Maron à Florenville, avant d’être hébergé dans une maison de la rue de la Station (1961-1970), puis de fermer définitivement. Le Musée conservait quelques souvenirs du « baroudeur et chasseur invétéré, rejeton turbulent, exilé pour cause de son sang… », ainsi que le qualifie Jean-Marie Cauchies. Organisée au printemps 2009, une exposition montée par le Cercle archéologique et historique de Florenville témoigne que les objets et livres provenant de l’ancien Musée n’avaient pas disparu.

Mais c’est surtout Pierre Nothomb qui a contribué à mettre en évidence l’attachement particulier de Pierre Bonaparte pour la province de Luxembourg. Au-delà de ses écrits très fouillés, s’appuyant sur de riches archives familiales, le président de l’Académie luxembourgeoise est en effet le principal initiateur tant du musée que de la plaque apposée sur le mur du « château du Prince Pierre », aux Épioux, faisant de Pierre Napoléon « un homme du pays », « un Ardennais », « un Luxembourgeois » ; « ce n’est qu’à la veille de sa mort que l’ancien châtelain des Épioux s’arrache à ce pays wallon-luxembourgeois qui est vraiment devenu son pays ! », rappelle Pierre Nothomb qui a établi avec méticulosité que le berceau de la famille maternelle de Pierre se situe précisément dans un espace compris entre Mohimont, Carignan, Orval et Florenville (p. 97-116).

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://pierrebonaparte.skynetblogs.be/

http://www.herodote.net/dossiers/evenement.php?jour=18700112 (s.v. juillet 2015)

La Vie wallonne, IV, n°252, 1950, p. 300

Les Cahiers de l’Académie luxembourgeoise, Chronique 1938-1958, Arlon, Fasbender, 1959, nouvelle série 1, p. 19-20

Édouard HIZETTE, Pierre Napoléon Bonaparte (1815-1881), Prince à Orval et aux Épioux, dans Le Pays gaumais, 2003-2004, Virton, 2010, p. 167-183 (intro. De J-M. Cauchies)

Pierre Napoléon Bonaparte (1815-1881), neveu de l’empereur Napoléon Ier, prince aux châteaux d’Orval et des Épioux, Jamoigne, ancienne grange du Faing, exposition, avril 2009

Lucien PETIT, Revue Ardenne et Meuse n° 5

EUGÉNIE DE GRÈCE, Pierre Napoléon Bonaparte, Paris, Hachette 1963

Pierre NOTHOMB, Curieux personnages, Bruxelles, Brepols, 1942, p. 89-116

Adrien DE PRÉMOREL, L’Avenir, 26 octobre 1950

Témoignage du propriétaire du manoir (août 2015)

Les Épioux

6820 Florenville

Paul Delforge

WBT David Samyn

Ruines de l'abbaye d'Orval

Les origines de l’implantation d’une abbaye à Orval remontent à 1070 lorsque des moines bénédictins venus de Calabre s’installent sur des terres offertes par le comte de Chiny Arnoul Ier.

Le 9 mars 1131, l’abbaye passe à l’ordre de Cîteaux et le comte de Chiny Otton II la dote d’un vaste territoire d’environ 1200 ha pris sur la forêt comtale.

En tant qu’unique abbaye installée sur le territoire du comté, elle devient en toute logique la sépulture des comtes de Chiny qui la choisissent pour y reposer entre 1162 et 1384 : les comtes de Chiny Albert II, Louis IV et les comtesses Jeanne de Chiny, Jeanne de Blamont et Marguerite de Lorraine étaient autrefois inhumés ici.

La légende attribue la fondation de l’abbaye à un geste de gratitude le comtesse Mathilde de Toscane (1046-1115), veuve du duc de Basse-Lotharingie Godefroid le Bossu et tante du célèbre Godefroid de Bouillon. Encore aujourd’hui, la célèbre fontaine Mathilde célèbre cette légende selon laquelle la comtesse se serait arrêtée au bord d’une fontaine dans la forêt et y laissa tomber son alliance qui lui fut ramenée par une truite. Elle donna alors une forte somme aux moines installés ici par le comte Arnould de Chiny pour qu’ils édifient une église.

En 1364, Orval devient une abbaye du comté de Luxembourg, suite à la vente du comté de Chiny à Wenceslas Ier. L’abbaye passe ensuite dans le giron bourguignon puis espagnol et entretient alors des rapports avec Charles Quint qui autorisa les moines à construire une forge. La période espagnole a également soumis l’élection de l’abbé au bon vouloir du souverain qui se réservait un droit de véto. Ces rapports étroits avec la couronne espagnole sont encore aujourd’hui discrètement présents. Le pignon du portail d’entrée comporte plusieurs pierres armoriées abimées et martelées en 1793 parmi lesquelles une pierre aux armes d’Espagne, entourée du collier de la Toison d’Or, surmontée de la couronne royale et encadrée de deux lions.

L’abbaye se développe considérablement jusqu’au XIVe siècle et possède de nombreux bâtiments, reconstruits et agrandis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Révolution en stoppe net la progression et un terrible incendie dévaste le site le 23 juin 1793. Les ruines des bâtiments médiévaux et classiques tombent dans l’oubli pendant plus d’un siècle avant que débute leur sauvetage, favorisé ensuite par l’implantation d’une nouvelle communauté et l’édification d’une nouvelle abbaye entre 1926 et 1947.

Durant l’été 1930, une campagne de fouilles a permis la mise au jour de débris du mausolée de Wenceslas Ier, duc de Luxembourg et de Brabant.

Né à Prague en 1137 du mariage de Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohème avec Béatrice de Bourbon, Wenceslas entre en 1353 en possession des terres luxembourgeoises érigées en duché à son intention par son frère l’empereur Charles IV du Saint-Empire. Son mariage avec Jeanne, héritière du duc de Brabant et de Limbourg fait de lui un des personnages les plus importants des Pays-Bas, sans pour autant que ces États aient fusionné. Il fait sa joyeuse entrée dans ses territoires le 3 janvier 1356 et poursuit l’œuvre d’unification des terres luxembourgeoises entreprises un siècle auparavant par Ermesinde. En effet, il acquiert en 1364 le comté de Chiny et l’intègre au duché de Luxembourg.

Vivant entre Bruxelles et Luxembourg, il meurt le 8 décembre 1383 dans la capitale du duché de Luxembourg après avoir manifesté son désir d’être enterrée à Orval et légué une rente en ce sens à l’abbaye. Le duc marque ici l’importance de la bonne intégration du comté de Chiny dans ses possessions en souhaitant reposer dans le plus puissant centre religieux de cette terre du sud de ses provinces : Wenceslas est le premier duc de Luxembourg et le dernier comte de Chiny à reposer à Orval. Au milieu du sanctuaire abbatial, le caveau du duc est érigé en mausolée sculpté dans la pierre noire et surmonté d’un gisant de marbre blanc allongé sous un dais gothique.

Il est transféré en 1780 dans l’église Saint-Bernard avant d’être démoli en même temps que l’abbaye en 1793. Bien qu’en grande partie détruit par la suite, le monument nous est bien connu par un dessin et une description datant de 1786. En 1967, les moines d’Orval ont recomposé ce tombeau à son emplacement primitif et dans sa forme originale, avec les éléments retrouvés en 1930. Là où les pierres sculptées font défaut, le décor a été esquissé dans le ciment ; le dais a pour sa part été reconstitué et une reproduction de la lame de bronze portant l’épitaphe a été réalisée. On peut y lire "Ci gist Très excellaint et vallaint prince Wenceslas de Boème, duc de Lucembourch, de Brabant, de Laimbourch, de Lotrin et conte de Chiny qui trespasant l’an 1383 la nuit de concepcion de Notre-Dame. Priez pour lui, que Dieu en ait l’âme". Aujourd’hui, seul manque le gisant, définitivement disparu et trônant autrefois sur cet imposant monument.

Orval 1

6823 Florenville

Classé comme monument le 17 juin 1971

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Visites : www.orval.be

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Girouette du moulin de Lacuisine

Fondé selon toute vraisemblance au début du XIVe siècle, le village de Lacuisine est affranchi en 1304 par le comte Arnould IV de Chiny.

Le village conserve lui aussi un moulin, construit dans le premier tiers du XVIIIe siècle. L’édifice est cette fois caractérisé par la présence d’une girouette représentant l’aigle bicéphale des Habsbourgs d’Autriche installée le 21 novembre 1770.

La pose de cet élément au sommet de la toiture correspond en effet à l’achat de girouettes pour les usines de l’impératrice d’Autriche et place Lacuisine parmi les douze bâtiments qui obtiennent à l’époque le statut particulier « d’usine domaniale », privilège accordé par l’impératrice aux exploitants d’usines de ce type.

Le bâtiment était en effet un moulin-scierie fonctionnant avec une roue à aubes et constitue aujourd’hui un témoin privilégié de cette volonté de Marie-Thérèse d’imprimer sa marque sur les bâtiments industriels de ses territoires.

Les divers exemples luxembourgeois de panneaux armoriés peuvent également être reliés à ce genre d’entreprise.

Rue des Iles 56

6821 Florenville

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Manoir de Villers-devant-Orval (ou ferme Guerlot)

Affranchi au XIIIe siècle par les seigneurs de Villers, la localité reste liée à la fondation d’une importante abbaye cistercienne. Un vaste alleu, propriété au XIIe siècle des seigneurs de Han-sur-Lesse, constituait alors la base d’une seigneurie haute-justicière qui, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, resta en marge de la prévôté de Chiny. La localité passa aux mains des seigneurs de la famille de Custinne puis, jusqu’en 1559, aux mains des seigneurs de Sapogne. Le village fut entièrement détruit par les troupes du roi de France Louis XIII en 1637. L’abbaye d’Orval se rendit maître des lieux au XVIIIe siècle et apporta une salutaire période de prospérité et de calme.

Le village conserve plusieurs témoins de son riche passé parmi lesquels le « Manoir », caractérisé par sa toiture « à l’espagnole » et une tour médiévale, vestige de l’ancien château seigneurial situé à la frontière française. La ferme Guerlot, également appelée manoir de Villers-devant-Orval, est réellement le bâtiment le plus impressionnant du lieu. Millésimé de 1595, elle conserve une taque de foyer frappée aux armes de Philippe II dans la cheminée du premier étage.

Rue de Margny

6823 Villers-devant-Orval (Florenville)

Frédéric MARCHESANI, 2013