Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Paul COLLET

Alors qu’il est encore étudiant à l’Université catholique de Louvain, dans les années 1907-1911, Paul Collet est particulièrement attentif à la défense du patrimoine ; en dehors de ses convictions religieuses et de ses études de Droit, Nivelles est au cœur de ses préoccupations, en particulier la préservation de son bâti (restauration de façades, maintien de maisons anciennes, etc.) et la valorisation du parler local et du folklore (initiateur d’un musée du folklore).

Créateur de revues artistiques avant la Grande Guerre, attiré par la dimension régionale wallonne apportée par Jules Destrée à l’heure des Amis de l’Art wallon et de l’Assemblée wallonne, celui qui fut un membre actif de la Fédération wallonne des Étudiants de l’Université catholique de Louvain reste davantage ancré dans son « Roman pays de Brabant », dont il est un défenseur acharné et apprécié. Membre de la Commission des Monuments et des Sites, il fait de la restauration de la collégiale un engagement permanent. Son talent de dessinateur offre à sa ville natale des témoignages irremplaçables de certains de ses quartiers.

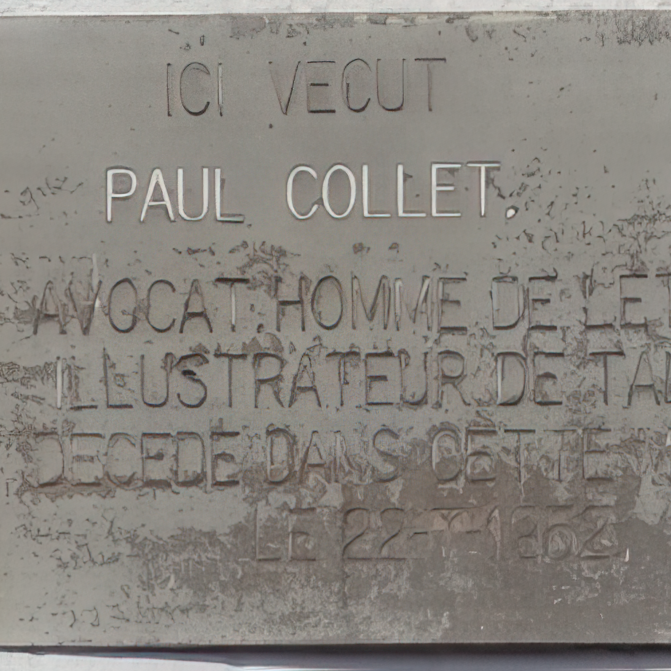

Parmi les hommages qui lui sont rendus à diverses reprises, deux s’inscrivent durablement dans l’espace public de Wallonie. En septembre 1969, Paul Collet figure en effet parmi les Nivellois marquants honorés dans la pelouse d’honneur du parc de la Dodaine et une plaque commémorative est officiellement inaugurée au 51 de la rue de Bruxelles. Elle est encastrée dans la façade de la maison où Paul Collet passa l’essentiel de son existence. A côté du blason de la ville de Nivelles, on peut y lire :

ICI VECUT

PAUL COLLET

AVOCAT. HOMME DE LETTRES.

ILLUSTRATEUR DE TALENT.

DECEDE DANS CETTE MAISON

LE 22-7-1952

Docteur en Droit de l’Université catholique de Louvain, avocat avoué à Nivelles, Paul Collet (1889-1952) a consacré ses plus belles heures à sa ville natale qu’il illustre tant par ses talents littéraires qu’artistiques (croquis, illustrations à l’encre de chine, eaux fortes, aquarelles, pastels, lithographies, clichés photographiques). « Imagier du Roman Pays », comme le surnommaient ses amis, dont Georges Willame, Paul Collet est le fondateur et principal rédacteur de revues nivelloises avant la Grande Guerre, et un actif collaborateur de diverses revues wallonnes dont La Terre wallonne d’Élie Baussart, par la suite.

En 1917 et 1918, il s’occupe activement de l’accueil des réfugiés français du Nord et du Pas de Calais. Il s’agit là de l’une de ses nombreuses manifestations de sa francophilie ; en contact avec plusieurs cercles culturels français, il a été un ardent propagandiste de la culture française, récompensé de la Légion d’honneur en 1939 (chevalier). Professeur d’histoire de l’art en amateur éclairé, mais surtout avocat, juge suppléant en première instance et bâtonnier, Paul Collet est encore le délégué de Nivelles à l’Assemblée wallonne (1921-1940) et membre de son Bureau permanent. Régionaliste unioniste, il est le pionnier des fêtes de Wallonie à Nivelles ; en 1928, il crée en effet le Comité de Wallonie qui institue la Fête de la Wallonie à Nivelles. Séduit par le discours de Degrelle, ce catholique accepte d’être candidat rexiste dans l’arrondissement de Nivelles en 1936. Élu député, il représente le Roman pays de Brabant à la Chambre jusqu’en 1939. En désaccord avec le chef de Rex, il quitte alors ce parti. Après un court exil en France durant les premières semaines de la Seconde Guerre mondiale, il passe la guerre à Nivelles où il vit dans la clandestinité. À la Libération, il est à nouveau désigné par ses pairs comme bâtonnier de l’Ordre (1948).

Le dimanche 21 septembre 1969, un hommage officiel appuyé est rendu à Paul Collet, tant au Nivellois qu’au Wallon. La veille, Nivelles avait inauguré la Bibliothèque nationale de Wallonie. À l’hôtel de ville de Nivelles, une foule nombreuse assiste à une séance académique qui associe dans un même hommage Paul Collet et la Fête de la Wallonie qu’il avait créée dans sa cité dès les années 1920. Sans conteste, l’hommage de Nivelles à Paul Collet doit beaucoup à Émile Delvaille, ancien résistant, président de la section de Nivelles de Wallonie libre et conseiller communal, qui a su convaincre les échevins Vander Heggen et Hemberg. Après la séance académique matinale, la plaque figurant sur la maison Collet est inaugurée par le vice-président de Wallonie libre-Nivelles, Paul Bila. Dans l’après-midi, un mémorial Paul Collet est aussi officiellement inauguré dans le parc de la Dodaine. Au-delà de la personnalité de Paul Collet, la manifestation organisée en 1969 vise à affirmer l’appartenance à la Wallonie de l’arrondissement de Nivelles, en d’autres termes le Roman pays de Brabant, au moment où les parlementaires débattent d’une réforme de l’État et de la révision de la Constitution.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Archives Paul Collet, 14-22, Chemise Commémoration 1969, notamment article du Peuple, 24 septembre 1969

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Paul DELFORGE, Paul Collet, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 293-294

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 10

51 rue de Bruxelles

1400 Nivelles

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Paul COLLET

Monument Paul Collet - 21 septembre 1969.

Réalisé par Georges Aglane.

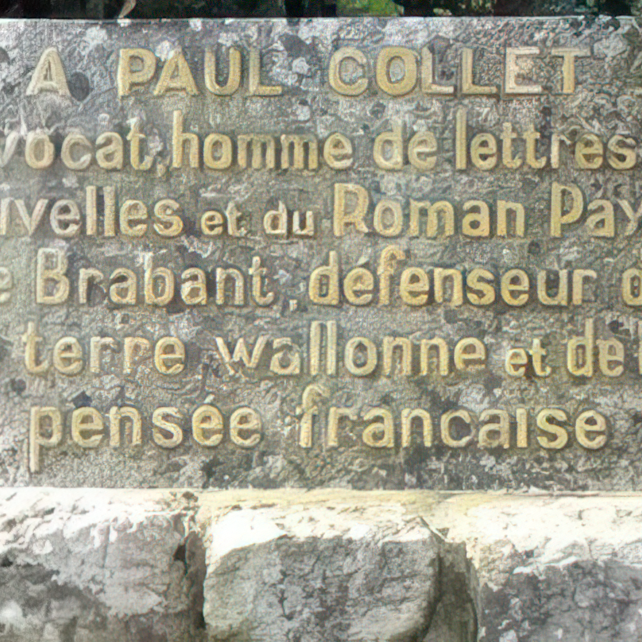

Espace public destiné à la rencontre et au loisir du plus grand nombre, le parc de la Dodaine, créé au début du XIXe siècle par le premier maire de la municipalité, offre de nombreuses possibilités de mise en évidence « d’un panthéon nivellois », soit par des statues, soit par des plaques mémorielles inaugurées à diverses époques. C’est ainsi qu’un carré est dédicacé à plusieurs plaques commémoratives d’illustres habitants de la cité : s’y retrouvent, dans un espace aéré, les Wallons Albert du Bois, Franz Dewandelaer et Paul Collet. Sur une pelouse, devant un buisson de charmes, à quelques centimètres du sol, la plaque est ainsi mise en évidence et visible par tous. On peut y lire, en lettres d’or, à côté d’une de ses illustrations de Nivelles :

« A PAUL COLLET 1889-1952

AVOCAT, HOMME DE LETTRES, IMAGIER DE

NIVELLES ET DU ROMAN PAYS

DE BRABANT, DÉFENSEUR DE

LA TERRE WALLONNE ET DE LA

PENSÉE FRANÇAISE ».

Docteur en Droit de l’Université catholique de Louvain, avocat avoué à Nivelles, Paul Collet a consacré ses plus belles heures à sa ville natale qu’il illustre tant par ses talents littéraires qu’artistiques (croquis, illustrations à l’encre de chine, eaux-fortes, aquarelles, pastels, lithographies, clichés photographiques).

« Imagier du Roman Pays », comme le surnommaient ses amis, dont Georges Willame, Paul Collet est le fondateur et principal rédacteur de revues nivelloises avant la Grande Guerre, et un actif collaborateur de diverses revues wallonnes dont La Terre wallonne d’Élie Baussart, par la suite.

En 1917 et 1918, il s’occupe activement de l’accueil des réfugiés français du Nord et du Pas de Calais. Il s’agit là de l’une de ses nombreuses manifestations de sa francophilie ; en contact avec plusieurs cercles culturels français, il a été un ardent propagandiste de la culture française, récompensé de la Légion d’honneur en 1939 (chevalier). Professeur d’histoire de l’art en amateur éclairé, mais surtout avocat, juge suppléant en première instance et bâtonnier, Paul Collet est encore le délégué de Nivelles à l’Assemblée wallonne (1921-1940) et membre de son Bureau permanent.

Régionaliste unioniste, il est le pionnier des fêtes de Wallonie à Nivelles ; en 1928, il crée en effet le Comité de Wallonie qui institue la Fête de la Wallonie à Nivelles. Séduit par le discours de Degrelle, ce catholique accepte d’être candidat rexiste dans l’arrondissement de Nivelles en 1936. Élu député, il représente le Roman pays de Brabant à la Chambre jusqu’en 1939. En désaccord avec le chef de Rex, il quitte alors ce parti. Après un court exil en France durant les premières semaines de la Seconde Guerre mondiale, il passe la guerre à Nivelles où il vit dans la clandestinité. À la Libération, il est à nouveau désigné par ses pairs comme bâtonnier de l’Ordre (1948).

Le 21 septembre 1969, un hommage officiel appuyé est rendu à Paul Collet, tant au Nivellois qu’au Wallon. À l’hôtel de ville de Nivelles, une foule nombreuse assiste à une séance académique qui associe dans un même hommage Paul Collet et la Fête de la Wallonie qu’il avait créée dans sa cité dès les années 1920. Au-delà de la personnalité de Paul Collet, la manifestation organisée en 1969 vise à affirmer l’appartenance à la Wallonie de l’arrondissement de Nivelles, en d’autres termes le Roman pays de Brabant, au moment où les parlementaires débattent d’une réforme de l’État et de la révision de la Constitution.

Sans conteste, l’hommage de Nivelles à Paul Collet doit beaucoup à Émile Delvaille, ancien résistant, président de la section de Nivelles de Wallonie libre et conseiller communal, qui a su convaincre les échevins Vander Heggen et Hemberg. Après la séance académique matinale, le mémorial Paul Collet est officiellement inauguré l’après-midi dans le parc de la Dodaine, en présence des autorités communales et du sculpteur nivellois Georges Aglane (1912-1994) qui signe le monument. Aussi connu sous le pseudonyme d’Aglane de Nivelles, ce peintre, dessinateur, graveur, médailleur et sculpteur nivellois a reçu sa formation au sein de l’Académie de sa ville natale, avant de se rendre à Namur et à Bruxelles où il a bénéficié des conseils d’Émile Fabry et d’Anto Carte. Choisissant la femme comme modèle quasi exclusif, il fait varier son style entre classicisme et onirisme. Très attaché à la cité des Aclots, Aglane participe à la décoration de la collégiale (les blasons), surtout à la restauration de l’église de Bornival (série de bas-reliefs) et est aussi l’auteur de plusieurs portraits et de paysages où apparaît Nivelles. Choisi pour le mémorial Collet, il grave la stèle de la mention citée ci-dessus (en accord avec le comité organisateur et l’un des fils Collet) et y reproduit fidèlement un dessin de Paul Collet. Une vingtaine d’œuvres d’Aglane ont été léguées aux autorités nivelloises et plusieurs dizaines d’autres à l’asbl Arthémis. Pour certains critiques d’art, le talent d’Aglane n’était guère éloigné de celui d’un Magritte ou d’un Delvaux. Sans être véritablement surréaliste, son œuvre pêche par l’absence d’un trait récurrent permettant une identification… automatique.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Archives Paul Collet, 14-22, Chemise Commémoration 1969, notamment article du Peuple, 24 septembre 1969

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (1994)

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Paul DELFORGE, Paul Collet, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 293-294

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 10

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 19

Parc de la Dodaine

1400 Nivelle

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Mémorial Jules BARY

Mémorial Jules Bary

Réalisé par Vincent Strebelle ; 1982.

Situé à l’intérieur du zoning industriel de Nivelles, dans la zone I, sur un square à droite lorsque l’on vient de la chaussée de Namur, au carrefour de la rue de l’Industrie et de la rue du Progrès, un monument rend hommage à l’activité déployée par Jules Bary (1912-1977) en faveur de la Wallonie et du Brabant wallon en général, de Nivelles en particulier. Chimiste spécialisé dans l’industrie sucrière, syndicaliste et homme politique, militant wallon actif, secrétaire national du PSB, Jules Bary a représenté l’arrondissement de Nivelles à la Chambre de 1961 à 1971 et, après avoir été échevin des Travaux pendant près de dix ans dans les années 1950, accède au maïorat de 1962 à 1969.

Défenseur affirmé de l’appartenance du roman Païs à la Wallonie, il démissionne de tous ses mandats en guise de protestations à l’égard de son parti. Durant son mandat de bourgmestre, il donne naissance au zoning industriel de Nivelles qui s’avère être le tout premier de Wallonie.

En hommage à l’action décidée de son prédécesseur qui n’appartenait pas à son parti politique, Marcel Plasman fait voter par le collège communal la décision d’ériger un monument « Bary » qui prend place à l’entrée du parc industriel de Nivelles.

La réalisation en est confiée à un jeune artiste, Vincent Strebelle (1946-) qui signe là l’une de ses premières commandes. Petit-fils du tournaisien Rodolphe Strebelle, il s’est formé à l’Académie de Liège (1966) et de Bruxelles (1968) et acquiert progressivement la maîtrise de nombreuses techniques (céramique, bois, fonte, etc.).

Le monument Bary est inauguré en 1982. La végétation s’est développée autour de lui. Avec ses principaux traits creusés dans le béton, le grand portrait de Jules Bary fixe le caractère décidé du personnage ; une petite plaque rappelle :

Jules Bary

1912-1977

Député - bourgmestre

Fondateur du Zoning de Nivelles

1er zoning de Wallonie

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 478

Paul DELFORGE, Jules Bary, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2000, t. I, p. 121-122

Joseph DUMONT, Rita BUCHET, Jacques DAVOINE, Entreprises d’aujourd’hui à Nivelles, monument Jules Bary, Nivelles, 2003

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 9-10

Zoning industriel, zone I, rue de l’Industrie 8

1400 Nivelles

Paul Delforge

IPW

Monument Georges WILLAME

Mémorial Georges Willame, réalisé par Marcel Collet, 1er juin 1930.

Djé vourou pouvwer prind’ a spalle

em vi Nivelles

Èye l’d’aller moustrer d’ainsi pa

Tous costes…

(Em’ Nivelles)

C’est au printemps 1930 qu’est inauguré un mémorial Georges Willame (1863-1917), au parc de la Dodaine, à Nivelles. Plus d’un an auparavant (janvier 1929), un Comité du Mémorial Georges Willame s'était en effet constitué à Nivelles dans le but d’ériger un mémorial à celui qui avait disparu en plein cœur de la Grande Guerre, suite à une congestion, alors que les autorités allemandes procédaient à la séparation administrative. Issu d’une famille implantée depuis plusieurs générations dans la cité de sainte Gertrude, Willame a fait carrière à Bruxelles, au sein de l’administration du ministère de l’Intérieur (1881), dont il deviendra directeur général. Mais c’est l’écrivain wallon, le conteur français, l’archéologue, le folkloriste et l’historien nivellois que saluent principalement les membres du Comité du Mémorial Georges Willame et tous ceux qui ont accepté de souscrire financièrement à son projet d’ériger un monument à Nivelles. Ce sont toutes les facettes de l’activité intellectuelle de Willame qui fédèrent : les uns se souviennent qu’il avait fondé une feuille en patois appelée L’Aclot (1888) et qu’il avait produit avec El Rouse dé Sainte Ernelle (La rose de Sainte Renelde) la première pièce de théâtre poétique en wallon (1890). D’autres veulent honorer celui qui contribua au lancement de la revue Wallonia, ou se souvenir de celui qui se mobilisa auprès des autorités belges pour accroître les subventions à accorder à la littérature régionale. Sur le plan plus local, nul n’ignore que Willame s’intéressa particulièrement à l’histoire de Nivelles à laquelle il consacra plusieurs études, ou qu’il introduisit comme cadre de deux de ses romans. La mobilisation autour du projet du Mémorial Georges Willame permit de commander à Marcel Collet (1894-1944) une œuvre à la mesure du personnage.

À la fois sculpteur et architecte, prix Godecharle 1907, Marcel Collet (1894-1944) a reçu plusieurs commandes de la ville de Nivelles, dont la célèbre statue de l'archange saint Michel, patron originel de la ville, qui couronne le perron depuis 1922, du moins quand elle n’est pas prise à partie par des chapardeurs. Frère de Paul Collet, le sculpteur signe d’autres monuments à Nivelles, ainsi que diverses maisons de particuliers dans le style Art Déco à Bruxelles.

La stèle en pierre est donc simple, destinée à mettre en évidence un bas-relief en bronze et une série de mentions gravées dans la pierre. Par une découpe originale de la pierre, Marcel Collet a créé un effet de profondeur et d’élévation, réservant des places appropriées aux deux textes : le plus long, cité ci-dessus, occupe la partie inférieure et la plus large de la stèle ; l’autre, placé entre la citation en wallon et le profil gauche de l’écrivain, mentionne simplement :

« A Georges Willame

Les Aclots »

La stèle Willame a quelque peu voyagé dans Nivelles, trouvant place dans le Parc de la Dodaine avant d’être installée sur un square, à l’entrée de la rue des Vieilles prisons, au carrefour de la rue Saint-Georges et de la rue de l’Evêché.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Alain COLIGNON, Georges Willame, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1674

La Terre wallonne, 1929, t. 19, n°113, p. 304

Le Guetteur wallon, janvier 1929, n°12, p. 253

Du parc de la Dodaine au square de la rue des Vieilles Prisons

1400 Nivelles

Paul Delforge

Sofam

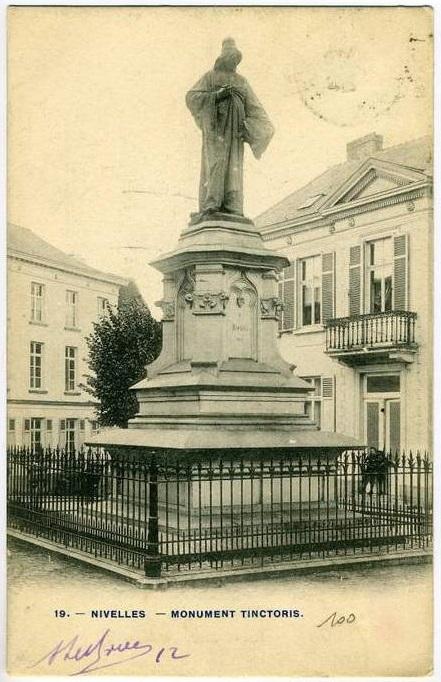

Monument Johannes TINCTORIS

Statue à la mémoire de Johannes Tinctoris,réalisée par Louis Samain, 17 octobre 1875.

Si l’on hésite encore entre Braine-l’Alleud et Nivelles comme lieu de naissance de Johannes Tinctoris, c’est à Nivelles qu’a été érigé, en 1875, un impressionnant monument en bronze, juste à côté de la collégiale, sur le haut de la rue Bléval, à l’entrée de la rue de Soignies. Comme la plupart des monuments de cette époque, des barrières en fer forgé ceinture le socle en pierre de granit. Très large à la base, celui élevé à Nivelles est particulièrement travaillé, donnant l’impression de se réduire progressivement, après cinq niveaux de rétrécissement présentant chacun des rainures longitudinales gravées vers l’extérieur ou vers l’intérieur. Plus étroit et plus haut, le dernier niveau est encore surmonté d’un léger surhaussement avant que ne vienne prendre place la statue en bronze. Ce dernier niveau est coupé aux angles et décoré d’effets végétaux. Les quatre panneaux, quant à eux, comprennent deux par deux une tête de lion dépassant fortement, d’une part, et une discrète, d’autre part. Le nom du musicien apparaît sur le panneau central. Quant à la sculpture de Tinctoris, elle donne davantage l’impression de représenter un moine, avec sa chasuble à longues manches dont les plis sont bien marqués par le sculpteur. Tinctoris tient dans sa main gauche un livre qui illustre la contribution de Tinctoris à l’élaboration de la théorie musicale, tandis que sa droite tient son habit en créant les plis souhaités par le sculpteur.

Originaire du roman païs de Brabant, Tinctoris a fait des études de Droit à Orléans, mais c’est vers la musique qu’il s’oriente : on le retrouve maître de musique et des enfants de chœur de la cathédrale Sainte-Croix (1460-1465), puis à la cathédrale Saint-Lambert à Liège (1474-1476). Chantre et chapelain auprès du roi Ferdinand d’Aragon, à Naples, de 1476 à 1481, il voyage ensuite entre Liège et Naples, recrutant des chanteurs pour son maître ou pour la cour de Bourgogne et celle du roi de France. On le retrouve un temps à Nivelles (comme chanoine du chapitre) et il semble achever sa vie à Rome, où il chante encore comme membre de la chapelle papale jusqu’en 1500. Mais c’est le théoricien de la musique que le monument de Nivelles honore. On doit en effet à Tinctoris d’importants ouvrages de « musique pratique » et une douzaine de traités où ce théoricien de premier plan décrit tous les stades de l’apprentissage des musiciens à la polyphonie. Son Terminorum musicae definitiorum est considéré comme le premier dictionnaire des termes musicaux. C’est sans doute ce document que Louis Samain (1834-1901) a représenté dans la main gauche de sa statue.

Originaire de Nivelles, Samain se mêle aux sculpteurs déjà établis, comme Jehotte, les frères Jaquet et Van den Kerkhove, dans les années 1860. En 1864, il est l’un des lauréats du Prix de Rome et parfait sa formation à l’étranger. Appartenant à la génération de Cattier et de Sopers, Samain tente d’échapper au conformisme ambiant, en livrant des œuvres aux traits plus dynamiques et en retenant des sujets en lien avec l’Afrique et la conquête coloniale. Son marbre Esclaves marrons surpris par des chiens fait sensation au Salon de Bruxelles de 1869, de même que son Esclave repris par les chiens (1897), inspiré par la lecture de La case de l’oncle Tom (actuellement avenue Louise). Pour vivre, il participe aussi au chantier de la décoration de la Bourse de Bruxelles dans les années 1870 (allégorie de l’Amérique) et répond à la demande Nivelles en réalisant le Johannes Tinctoris (1875). En 1880, pour la gare du Midi, il achève un « groupe colossal en fer de fonte » (Les progrès des chemins de fer) qui couronne la façade principale, avant de participer au chantier du Musée d’Art ancien, où il exécute l’une des quatre statues symbolisant les Beaux-Arts, en l’occurrence l’architecture (1881-1884).

Si nombre des œuvres de Samain sont encore visibles, celle qu’il a réalisé pour Nivelles n’existe plus. L’impressionnant Tinctoris n’a pas résisté aux bombardements allemands de mai 1940, pas davantage que la collégiale. Si celle-ci fut reconstruite, aucune initiative n’a été entreprise pour remettre Tinctoris dans l’espace public de Wallonie.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Robert WANGERMÉE, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Léopold GENICOT, Racines d’espérance. Vingt siècles en Wallonie, par les textes, les images et les cartes, Bruxelles, Didier-Hatier, 1984 p. 136

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, t. 1, Bruxelles, CGER, 1990, p. 74, 75, 87, 88, 162, 163, 165, 166, 248, 267, 338

Place Bléval

1400 Nivelles

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Bas-relief Edmond Tamine

Bas-relief en mémoire d’Edmond Tamine, 24 juin 1934.

Réalisé par Marcel Collet.

Pendant de nombreuses années, le médecin Edmond Tamine (1862-1926) s’est consacré corps et âme à la santé de la population la moins favorisée de Nivelles. Surnommé èl mèd’cin dès poûves, Tamine a fait l’objet d’un hommage tout particulier lorsqu’a été inaugurée, le 24 juin 1934, un monument en son honneur. Dans un style similaire au monument dédié à Georges Willame, une pierre rectangulaire avec des effets de profondeurs soutient un bas-relief en bronze où a été représenté le profil gauche du médecin. Dans la partie supérieure, en lettres d’or, les années 1862 et 1926 occupent les deux coins, tandis que la mention suivante apparaît dans la partie inférieure, sous le portrait :

Au

Dr Edm. Tamine

El méd’cin des pouves

À la fois sculpteur et architecte, dessinateur et graveur, prix Godecharle 1907, Marcel Collet (1894-1944) a reçu plusieurs commandes de la ville de Nivelles, dont la célèbre statue de l’archange saint Michel, patron originel de la ville, qui couronne le perron depuis 1922, du moins quand elle n’est pas prise à partie par des chapardeurs. Frère de Paul Collet, le sculpteur signe d’autres monuments à Nivelles (dont celui de G. Willame), ainsi que diverses maisons de particuliers dans le style Art Déco à Bruxelles.

L’initiative de ce mémorial revient au cercle Le Réveil postal, en particulier à Victor Dozot et à Victor Marchand. Il s’agissait de rendre hommage à un médecin de province, modeste et dévoué, toujours disponible et attentif à ceux qui avaient besoin de lui dans le canton de Nivelles. Le parcours de vie d’Edmond Tamine ne présente en effet aucune réalisation particulière ou exceptionnelle ; il était président de la section locale de la Croix-Rouge et consacrait tout son temps à soigner et à aider. Cette abnégation désintéressée suffisait pour susciter l’admiration de tous. Mais sa disparition tragique marqua davantage les esprits : de retour d’une consultation à la veille de la Noël 1926, le docteur revenait à pied de la campagne ; cherchant le chemin le plus court, il longeait la voie ferrée quand un train de marchandises surgit.

Le monument Tamine est situé à l’entrée du parking de l’hôpital général de Nivelles. Il est placé au pied d’un arbre au tronc remarquable.

Sources

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 24-25

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 238

A l’entrée du parking de l’hôpital

Carrefour rue Samiette et boulevard de la Batterie

1400 Nivelles

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Louis-Joseph SEUTIN

Monument Seutin, 21 juin 1903.

Réalisé par Jean Hérain.

Situé à deux pas de la gare de Nivelles, sur une place arborée, un ensemble statuaire rend hommage au médecin nivellois Louis-Joseph Seutin. L’œuvre de Jean Hérain a été inaugurée en présence du prince Albert le 21 juin 1903. Elle correspond à un courant d’une certaine importance au tournant des XIXe et XXe siècles qui vise à honorer une personnalité active dans le domaine médical. Avec Louis Seutin, cependant, ce n’est pas un simple médecin de campagne que l’on fige dans le bronze pour l’éternité mais à la fois un chirurgien de réputation internationale, une personnalité libérale, voire un « révolutionnaire » de 1830.

Né sous le régime autrichien restauré, ayant grandi sous le régime français, Louis Seutin (Nivelles 1793 – Bruxelles 1862) connaîtra encore le régime hollandais puis belge durant son existence qui l’a vu sortir d’un milieu de modestes agriculteurs pour devenir un chirurgien respecté. À l’École de médecine de Bruxelles (1810-1812), il multiplie les premiers prix avant d’exercer sur les champs de bataille de Dresde et de Leipzig (1813). Nommé par le gouvernement des Pays-Bas chirurgien(-aide)-major à l’hôpital militaire de Bruxelles (1814), il sera tour à tour sollicité pour secourir les grands blessés de la bataille de Waterloo de 1815, puis les combattants des journées de Septembre 1830, ainsi que les soldats au siège d’Anvers en 1831. Après avoir défendu une première thèse à l’Université de Leyde (sur la péripneumonie) en 1816, il est reçu à l’Université de Liège docteur en chirurgie et en accouchements (1820). Co-fondateur puis président de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles (1822), chirurgien en chef de l’hôpital Saint-Pierre (1823), professeur à l’École de médecine (1824), il inaugure de nouveaux cours et forme de nombreux étudiants à une médecine opératoire moderne. Reconnues sous le régime hollandais, ses qualités le sont aussi, très vite, par le régime belge. Chargé d’organiser le service des ambulances de la jeune « armée » belge, médecin en chef (1831-1836), le médecin du roi devient, en 1854, inspecteur général honoraire du service de santé. Membre l’Académie de médecine (1841), professeur à l’Université libre de Bruxelles (1834), le chirurgien devient un véritable chef de file tant par la qualité de son enseignement que par celle de sa pratique. On retient surtout qu’il a été le premier à procéder à la réduction des fractures par l’utilisation de bandages amidonnés. En 1848, ce chirurgien de réputation internationale est encore le premier à utiliser du chloroforme dans la pratique d’anesthésie. Ses interventions pour améliorer l’hygiène et la salubrité publiques sont aussi décisives et le conduisent à s’occuper davantage encore de la « chose publique ».

En plus de ses activités dans le domaine de la médecine, Louis Seutin accepte de devenir sénateur, en tant que représentant de l’arrondissement de Bruxelles. De manière régulière, le « Nivellois » siège et intervient à la Haute Assemblée (1853-1862), pour défendre le programme du parti libéral. Dans son testament, outre des donations importantes aux hôpitaux de Bruxelles et de Nivelles, ainsi que des actions en faveur des Nivellois (notamment pour la restauration de la fontaine gothique de la Grand’Place), Louis Seutin a légué son cœur à sa ville natale. Dans un premier temps, ce « don » est déposé et conservé dans une urne de bronze dans la chapelle des Hospices dont Seutin était le médecin en chef honoraire. Face à tant de générosité, le maïeur libéral de Nivelles, Albert Paradis, se sentit obligé de lancer un projet de monument, mais la souscription publique ne rencontra pas le succès espéré. Force est de constater que Nivelles manqua l’occasion du centième anniversaire de la naissance de son illustre citoyen et qu’il fallut attendre le tout début du XXe siècle pour qu’un nouveau projet soit lancé. L’urne et le cœur seront placés à l’intérieur d’un monument. Sa réalisation donne lieu à un concours et c’est Jean Hérain qui le remporte (1901).

Formé à bonne école – notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale, et du Liégeois Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870, ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris –, Jean Hérain (Louvain 1853 – Ixelles 1924) s’oriente très tôt dans la réalisation de portrait en buste et en médaillon. Fréquentant principalement les Salons organisés en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté, c’est en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public (buste Navez à Charleroi, 1889). Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles à Bruxelles et pour les chemins de fer. Candidat malheureux pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle : le monument Seutin à Nivelles précède des décorations à Bruxelles, les Combattants de 1830 à Grez-Doiceau, et le fameux Sigebert de Gembloux. En observant les œuvres d’inspiration réalisées par Jean Hérain, Hugo Lettens regrettera que l’artiste n’ait pas davantage travaillé dans cette direction. « Il a réalisé quelques magnifiques sculptures » tandis que « ses bustes et monuments (sont) assez conventionnels ». Celui qu’il réalise à Nivelles ne manque cependant pas d’originalité : le buste en bronze au sommet de la stèle ne se limite pas en effet aux épaules ; le sculpteur laisse déborder un long manteau, sur le devant et l’arrière de la stèle, que Seutin porte négligemment sur l’épaule droite ; le sculpteur peut ainsi travailler le tissu et lui donner quelques formes. Par ailleurs, au pied de la colonne de pierre bleue, il a représenté une femme tenant un grand livre sur ses genoux, une coupe d’eau dans sa main droite, et une pièce de tissu au bout de son bras gauche relevé. Ici aussi, l’artiste joue avec les plis des différents vêtements pour figurer « la science émergeant de la nuit ». Comme le buste, l’allégorie est en bronze. Entre le buste et l’allégorie, ont été gravés dans la pierre la dédicace suivante :

AU

BARON SEUTIN

CHIRURGIEN

SA

VILLE NATALE

À l’arrière, apparaissent les dates 1793-1862, tandis que les armoiries de la ville de Nivelles sont incrustées sur le flanc droit de la stèle.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Hugo LETTENS, Hérain, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 699

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 17-18

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 163-165

Victor JACQUES, Seutin dans Biographie nationale, t. 22, col. 324-339

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 506-507

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 699

http://www.sculpturepublique.be/1400/Herain-BaronSeutin.htm

http://www.flickr.com/photos/saigneurdeguerre/4943015536/

Square Baron Seutin

Angle de la rue de Namur et de l’avenue de Burlet

1400 Nivelles

Paul Delforge

Plaques parc de la Dodaine

Lieu de rencontre important de la vie nivelloise, le parc de la Dodaine abrite, dans son jardin central, trois plaques commémoratives d’artistes wallons nivellois. Au cours des hommages rendus par le Mouvement wallon dans la cité brabançonne, ces plaques furent toujours une étape de leur pèlerinage.

Plaque en mémoire de Franz Dewandelaer

Né le 20 mai 1909, Franz Dewandelaer découvre la poésie wallonne sur les bancs de l’école primaire ; il reçoit son premier prix en 1930. Poète dialectal, il écrit à la fois en français et en wallon. Membre du Congrès national wallon, il se présente sur les listes électorales du Parti d’Unité wallonne en 1949. Il décède le 23 août 1952. Un quatrain en wallon issu de son recueil de poèmes dialectaux Bouquet tout fait est inscrit sur sa plaque commémorative.

Plaque en mémoire du comte Albert du Bois

Poète et dramaturge, Albert du Bois est né le 4 septembre 1872. Après des études de droit et un passage à l’Ambassade de Belgique à Londres, il publie en 1903 Le catéchisme wallon, œuvre marquante dans laquelle il affirme son attachement à ses racines latines et défend ardemment la culture wallonne. Il s’impose rapidement comme une figure de proue du Mouvement wallon au même titre que ses contemporains Albert Mockel et Jules Destrée. Il participe au Congrès wallon de 1905 et fonde Le Réveil wallon, journal hebdomadaire, en 1907. Il participe à l’érection du monument de Jemappes et représente l’arrondissement de Nivelles à l’Assemblée wallonne. Il meurt le 3 décembre 1940, et son corps repose dans le caveau familial du château d’Écaussinnes-d’Enghien. La plaque commémorative rappelle qu’il fut un « précurseur duMouvement wallon » et précise son attachement à la culture latine et à la versification : « Il aima passionnément la musique du vers français et défendit la culture latine. »

Plaque en mémoire de Paul Collet

Né le 29 juillet 1889, docteur en droit, homme de lettres et également un des meilleurs dessinateurs-graveurs de son époque, Paul Collet mène en parallèle un combat pour la Wallonie. Fondateur et principal rédacteur de la revue Le Roman païs de Brabant, il crée le comité des Fêtes de Wallonie de Nivelles en 1928, à l’exemple de ce que venait de faire François Bovesse à Namur. Membre de l’Assemblée wallonne, il participe aussi au premier Congrès culturel wallon de 1938, mais son engagement politique l’a alors mené au Parlement en tant que député rexiste de l’arrondissement de Nivelles. Non réélu en 1939, il quitte Degrelle et il rejoint les rangs du comité nivellois de Wallonie libre en août 1944. Il est encore président du comité nivellois des fêtes de Wallonie et membre du Congrès national wallon. Il meurt à Nivelles le 22 juillet 1952. La plaque commémorative fut installée par la Ville dans le parc de la Dodaine en 1967. Elle rappelle l’attachement de Collet à la Wallonie : « À Paul Collet 1889-1952, avocat, homme de lettres, imagier de Nivelles et du Roman Pays de Brabant, défenseur de la terre wallonne et de la pensée française. » Les Fêtes de Wallonie de 1989 furent l’occasion pour la ville de commémorer le centième anniversaire de la naissance de Collet. La plaque comporte également une reproduction d’une gravure de Paul Collet, ainsi qu’un drapeau aux couleurs françaises, tout comme cela est le cas pour la plaque dédiée à Franz Dewandelaer.

Parc de la Dodaine

1400 Nivelles

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Musée communal de Nivelles

Ancien refuge de l’ordre des Trinitaires d’Orival, cette belle demeure de style Louis XV abrite aujourd’hui les collections du musée communal d’archéologie, d’art et d’histoire de Nivelles.

On accède à cet édifice monumental de 1763-1764 par deux portails donnant sur une cour pavée. La façade donnant sur la cour s’élève sur deux niveaux de cinq travées et s’organise en double corps. À l’intérieur, un grand hall d’entrée aux plafonds recouverts de stucs rocaille abrite un très bel escalier orné de fleurs.

En 1804, le propriétaire du bâtiment fait don de l’édifice aux pauvres de la ville. La maison devient propriété du bureau de bienfaisance ; celui-ci y installe un atelier de charité de tisserands qui fonctionnera jusqu’en 1812. Une inscription sur la façade en rappelle le souvenir : l’inscription « 1805. Atelier de travail » côtoie les couleurs du drapeau français. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1815, l’édifice a accueilli le duc de Wellington.

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - G. Focant

Monument aux morts de Nivelles

La colonne aux volontaires de 1830, inaugurée le 16 décembre 1834, est l’œuvre du marbrier nivellois Joseph Lanneau. Installée à proximité de la collégiale, elle sera déplacée au cimetière Saint-Pierre en 1848, avant d’être ramenée à son endroit initial en 1905 et transférée définitivement sur l’esplanade du Souvenir en septembre 1984.

Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, lui, se situait autrefois dans un couloir de l’hôtel de ville et fut détruit avec celui-ci par les importants bombardements de mai 1940.

C’est à l’initiative du bourgmestre Jules Bary qu’un monument aux morts des Deux Guerres vit le jour. Il fut installé sur la nouvelle esplanade du Souvenir en septembre 1964, à l’occasion du vingtième anniversaire de la libération.

À partir de septembre 1944, la section locale de Wallonie libre organisa, chaque année, une cérémonie devant le monument de 1830. Modifié et déplacé entre-temps, l’hommage rendu par Wallonie libre se poursuivit. Une gerbe de fleurs aux couleurs françaises sera encore déposée à ses pieds en septembre 1997.

D’autres commémorations se dérouleront devant le monument aux morts des Deux Guerres, installé à proximité de celui de 1830, en 1964.

Esplanade du Souvenir

1400 Nivelles

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009