G. Focant - SPW

Ville de Philippeville

Née au même moment que sa voisine de Mariembourg, Philippeville est héritière de la volonté de Charles Quint de défendre l’Entre-Sambre-et-Meuse par une série de places fortes suite aux terribles campagnes menées par Henri II en 1554. La forteresse de Philippeville est édifiée de toutes pièces près du village disparu d’Écherennes, entre Florennes et Sautour, et baptisée ainsi en l’honneur du roi d’Espagne Philippe II. La première garnison de la ville intègre ses quartiers le 17 janvier 1556, suivie par la suite d’une population civile. La place forte participe à toutes les opérations militaires de la fin du XVIe siècle. La forteresse est agrandie sous le gouvernement des archiducs Albert et Isabelle et devient alors une véritable ville. En 1659, le traité des Pyrénées fait passer Philippeville à la France en même temps que Mariembourg. Les fortifications sont renforcées et développées selon les plans de Vauban et jouent un rôle de premier plan dans les opérations militaires menées par Louis XIV dans la région. Rattachée au départ au comté de Namur, Philippeville fait ensuite partie du baillage d’Avesnes après son passage à la couronne de France. Malmenée d’une juridiction à l’autre, elle est définitivement rattachée au parlement de Douai en 1721 en même temps que Mariembourg et resta possession française jusqu’en 1815.

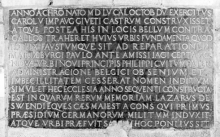

Le plan radioconcentrique de la place forte est encore aujourd’hui sensiblement apparent dans le tracé des rues de la ville, au départ de la place d’Armes, bien que les remparts aient disparu et aient été remplacés par des voiries. La prise de possession de Philippeville par les Français a modifié considérablement la physionomie de la place. Vauban repense les fortifications, tout en gardant le tracé primitif. De nombreux autres bâtiments de l’époque française subsistent encore de nos jours. Parmi ceux-ci, plusieurs casernes d’infanterie, l’ancien hôpital militaire, quelques pans de l’ancien arsenal, la halle, l’ancienne maison du gouverneur de la place forte et le magasin à poudre, devenu en 1922 la chapelle Notre-Dame des remparts. L’église Saint-Philippe, seul monument contemporain de la fondation de la ville par les Espagnols, décentré par rapport à la place d’Armes, conserve des monuments funéraires de hauts personnages liés au passé militaire de la ville à l’époque française. On y trouve également une longue inscription témoignant de la fondation de l’édifice en 1556. Des fortifications, nous conservons des galeries de contremine, en sous-sol, dont une partie est accessible au public. Les constructions en surface n’ont pas résisté au démantèlement de la forteresse entrepris en 1856.

5600 Philippeville

Frédéric MARCHESANI, 2013

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Louise-Marie

Monument Louise-Marie, réalisé par Jean-Joseph Jaquet, 1878 puis 2 septembre 1999.

À défaut d’obtenir du roi de France son fils comme souverain du nouvel État Belgique (printemps 1831), les révolutionnaires de 1830 qui avaient convaincu Léopold de Saxe Cobourg d’accepter la couronne de Belgique tout en prêtant serment sur la Constitution eurent finalement comme première reine… la fille du roi de France. Née à Palerme en 1812, la fille du duc d’Orléans devient en effet, en 1832, la seconde épouse du roi des Belges (1790-1865) ; il s’agit d’un mariage arrangé à forte valeur diplomatique entre une jeune fille de 20 ans et un prince qui a le double de son âge. Quatre enfants naîtront de leur union, dont le futur Léopold II. En 1850, après la mort de son père détrôné deux ans plus tôt par les événements parisiens, la santé de Louise-Marie est chancelante. Cherchant calme et repos à Ostende, elle y décède le 11 octobre 1850.

Dans le mouvement de valorisation des personnages historiques par l’érection de monuments destinés à renforcer la nationalité belge, la famille royale n’est pas encore très présente dans l’espace public de Wallonie au milieu du XIXe siècle. Le phénomène sera surtout marqué au XXe siècle, avec la multiplication des monuments en l’honneur d’Albert Ier. Seules deux statues de Léopold Ier ont vu le jour à Namur (1869), puis à Mons (1877), quand naît le projet d’une statue en l’honneur de Louise-Marie. Alors qu’Ostende ne tient pas du tout à un monument qui rappellerait le décès de la reine dans la cité balnéaire, Philippeville manifeste clairement son intention d’une telle statue sur son territoire (décision du conseil communal du 27 octobre 1874). Le sculpteur Jean-Joseph Jaquet (Anvers 1822 – Schaerbeek 1898) en est l’exécutant ; il présente une sculpture réalisée selon la technique récente de galvanoplastie.

Formé à l’Académie d’Anvers, puis élève du Liégeois Louis Jehotte à l’Académie de Bruxelles (1839-1840), Jaquet se perfectionne dans l’atelier de Guillaume Geefs. Présent au Salon de Bruxelles de 1842, il expose onze pièces à celui de 1845, dont son monument Froissart qui sera installé et inauguré en 1848 sur la grand place de Chimay. Reconnu comme statuaire officiel, Jaquet fera toute sa carrière en répondant aux multiples commandes des autorités publiques, du gouvernement comme des municipalités, en Belgique comme aux Pays-Bas. Plus de 300 statues et une trentaine de bustes sont à mettre à son actif, dont le Baudouin de Constantinople, à Mons. D’initiative, l’artiste se laissera inspirer par des sujets mythologiques ou multipliera les allégories, recourant au bronze, au marbre ou à la pierre. Professeur de sculpture d’après la figure antique, Jaquet succède à Jehotte comme professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1863-1898), et obtient aussi le cours de sculpture d’ornement (1888-1898). Ce sculpteur « officiel » était tout désigné pour réaliser la statue de Louise-Marie.

Outre le fait d’être la première statue d’une reine des Belges à être installée en Wallonie, l’œuvre de Jaquet présente l’autre particularité d’avoir été l’une des premières à être exécutées selon la technique de galvanoplastie, technique innovante développée par la société d’Électro-Métallurgie de Haeren. Lorsque le sculpteur a terminé son modèle en plâtre, celui-ci est pris en gutta-percha afin de constituer le moule ; ensuite, par des procédés électrochimiques, on projette à l’intérieur du moule des couches de cuivre qui se superposent progressivement jusqu’à une épaisseur déterminée (5 à 6 mm). Du fer est ensuite coulé à l’intérieur du moule pour renforcer la réalisation. Selon ses promoteurs, le procédé présente plusieurs avantages : le produit est plus précis, moins cher et offre davantage de variations de couleur.

Si une troisième particularité doit être trouvée à l’œuvre de Jaquet, elle concerne la posture imposée à son sujet. La reine est en effet représentée assise sur son trône. Ses vêtements d’apparat sont l’occasion pour le sculpteur de jouer avec les plis et les effets des tissus ; il poursuit son exercice en réalisant deux bouquets de fleurs et ne manque pas de souligner le statut de son personnage en lui plaçant une couronne sur la tête. La première inauguration du monument a lieu en 1878. La statue est alors posée sur un socle de 3,5 m de haut. Sur la face avant, les armoiries se partagent l’espace avec la dédicace :

Louise-Marie

Première reine des Belges

Une grille en fer forgé noire entoure la base du piédestal. De part et d’autre du monument, deux fontaines imposantes en pierre ont été installées ; elles puisent leur eau dans un puits que le monument dissimule. Les photos du XXe siècle montrent que progressivement les deux fontaines se sont transformées en vulgaires supports d’éclairage public. Quant à la statue elle-même, elle supporte mal le poids des ans. En 1997, elle est descendue de son socle et une analyse technique a tôt fait de confirmer sa vétusté. Le socle à son tour est démonté. Lors d’importants travaux de réaménagement de la place d’Armes, à la fin du XXe siècle, l’ancien puits est aménagé et sa mise en évidence s’accompagne du déplacement de la statue Louise-Marie, du moins de la copie de sauvegarde qui en est faite, de la Grand Place vers la rue de Namur, au carrefour avec le boulevard de l’Enseignement, sur le site qu’occupait jadis l’École moyenne. L’inauguration de la « nouvelle » statue se déroule le 2 septembre 1999. Lors de ce transfert, l’occasion est saisie de ramener la statue plus près du sol ; elle est désormais portée par un socle en béton d’une cinquantaine de centimètres de haut.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Le Soir, 5 juillet 1999)

Jean-Pierre DUCASTELLE, Statuomanie athoise : l’érection de la statue d’Eugène Defacqz à Ath (1880), dans Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et des Musées athois, 1996-1997, t. LV, p. 234-235

Richard KERREMANS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 458-459

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 762

Place d’Armes, puis au carrefour de la rue de Namur et du boulevard de l’Enseignement

5600 Philippeville

Paul Delforge

IPW

Ruines de la forteresse de Fagnolle

Terre franche située aux confins de la principauté de Liège, Fagnolle appartient à la famille de Rumigny-Florennes à partir du XIIIe siècle. La première mention d’un seigneur de Fagnolle remonte à Hugues Ier en 1249 ; la seigneurie est entrée ensuite dans le patrimoine des Enghien et des Barbençon. Le château tombe aux mains des Français en 1554 et est repris l’année suivante par Guillaume le Taciturne qui le fait sauter tout en y maintenant une garnison. La ruine du château épuise le village même, qui est abandonné en même temps que la forteresse. Le château devient possession des princes de Ligne au début du XVIIe siècle et est abandonné en 1659. En 1770, la terre de Fagnolle est érigée en comté d’empire par Joseph II. Le château et la terre de Fagnolle ont sans conteste joué au Moyen Âge un rôle stratégique de premier plan dans la défense de l’Entre-Sambre-et-Meuse à l’époque où la forteresse devait défendre la trouée de l’Oise.

Le château, édifié en calcaire, dessine un quadrilatère ponctué de quatre tours circulaires et cerné par des douves. Le complexe, aujourd’hui en ruines, aurait été érigé au XIIIe siècle, probablement au moment de la première prise du titre de sire de Fagnolle par Hugues Ier Rumigny. Les quartiers d’habitation dateraient de la seconde moitié du XIVe siècle. Deux tours d’angle sont encore partiellement debout et présentent un bel appareil de moellons de calcaire ; au dos des remparts se trouvent les vestiges des bâtiments résidentiels.

Frédéric MARCHESANI, 2013

J. Massaux - SPW

Café de la maison du peuple de Philippeville

Le 19 juin 1815, Napoléon arrive à Philippeville vers 9h du matin depuis Charleroi. Il s’arrête à l’hôtel du Lion d’Or, tenu par un vétéran des campagnes impériales. Il s’y restaure et s’y repose avant de prendre la route de Paris via Mariembourg, Rocroi, Maubert-Fontaine, Mézières et Laon.

Situé à l’angle de la place d’Armes et des rue de la Roche et du Moulin, cet immeuble daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle était affecté à l’hôtellerie. Le bâtiment fut réaménagé aux alentours de 1910 en maison du peuple : les façades sont à l’époque chaulées et un clocheton est adjoint à l’ensemble.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Hôtel de ville de Philippeville

À l’intérieur est conservé l’uniforme du capitaine Jean-Baptiste-Joseph Cardron, né à Philippeville en 1786. En 1804, il s’engage dans le 9e léger de Longwy et entame sa carrière militaire. Avec son régiment, il combat comme sous-lieutenant en Espagne en 1810 et est blessé à Chiclana. Devenu lieutenant, il sert en Saxe en 1813 et est une fois encore blessé à Bautzen. Nommé capitaine à la fin de cette année, il reçoit le commandement de la compagnie de carabiniers du 4e bataillon. Resté fidèle à l’empereur dès les premiers jours de la débâcle en 1814, il démissionne après la bataille de Waterloo et rentre à Philippeville. Admis au service de l’armée des Pays-Bas en 1817, il démissionne moins de deux ans plus tard. En 1830, il prend une parte active aux événements révolutionnaires belges et se voit confier le commandement de l’escorte chargée de conduire les prisonniers hollandais à Namur. Il décède à Philippeville le 25 juillet 1845.

Place d'Armes 12

5600 Philippeville

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles Kik-Irpa

Village de Roly

Le village de Roly est occupé depuis le Néolithique comme nous l’ont appris plusieurs éléments découverts à la suite de fouilles archéologiques (silex, pointes de flèches…). Des tombes des époques gallo-romaine et mérovingienne ont également été mises au jour. Au 11e siècle, la terre de Roly est divisée en deux fiefs relevant de seigneurs différents. Le premier appartient à l’abbaye de Florennes et le fief de la Tour de Rolier appartient à la famille seigneuriale de Roly jusqu’au 18e siècle. Il passe ensuite dans la famille de Groesbeeck qui le conserve jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Aujourd’hui, Roly est un village assez dense établi sur une pente au sommet de laquelle se dressait une église, antérieure à l’actuelle. L’ensemble de bâtiments de la localité date essentiellement du 19e siècle et le village reste marqué par la présence de deux monuments classés : l’église Saint-Denis et l’exceptionnel château-ferme situé juste à côté. Hormis ces deux édifices principaux, le village conserve également un très beau moulin, situé en contrebas du château et bâti dans la seconde moitié du 17e siècle.

Plusieurs belles fermes en long témoignent de l’activité agricole alors que la ferveur religieuse d’Ancien Régime est encore perceptible dans la présence d’une belle potale de 1726 protégée par un grillage en fer forgé située rue de l’Argilière.

5600 Roly

Classé comme site le 25 novembre 1997

Institut du Patrimoine wallon

Bruxelles kik-irpa

Église Saint-Denis à Roly

Sur un versant assez abrupt, en bordure de la place principale du village, se trouve l’église Saint-Denis, érigée en style classique vers 1769, probablement sur les plans de l’architecte Jean-Baptiste Chermanne, artiste prolifique dans la région namuroise dans la seconde moitié du 18e siècle. Le sanctuaire est consacré en 1772. Il est composé d’une nef unique terminée par une maigre tour carrée.

À l’intérieur, les voûtes du chœur comportent encore le blason et la devise de l’abbé de Saint-Jean de Florennes, Hubert Leclercq, décimateur et collateur de cette église. Il était ainsi chargé de « décimer », c’est-à-dire, collecter les dîmes du village (impôt à verser au clergé) et de « collationner », c’est-à-dire de conférer un bénéfice ecclésiastique. Une partie du domaine de Roly appartenait en effet à l’abbaye de Florennes sous l’Ancien Régime.

L’église abrite un exceptionnel ensemble mobilier en chêne de style Louis XV contemporain de l’église comprenant l’autel majeur, les autels latéraux à retables, les lambris, le banc de communion, deux confessionnaux et les bancs de chœur. On y trouve aussi une statue en bois peint représentant saint Ghislain datée du 16e siècle et des fonts baptismaux gothiques en pierre bleue de la même époque. On peut enfin y admirer la pierre tombale d’un seigneur du lieu, Jean de Roly, mort en 1554, et de son épouse Amphile de Hologne, décédée en 1560.

Place Saint-Denis

5600 Roly

Classement comme monument le 20 novembre 1972

Institut du Patrimoine wallon

;Jo Van Hove

Château-ferme de Roly

Au 11e siècle, la terre de Roly est divisée en deux fiefs relevant de seigneurs différents. Le premier appartient à l’abbaye de Florennes et le fief de la Tour de Rolier appartient à la famille seigneuriale de Roly jusqu’au 18e siècle. Il passe ensuite dans la famille de Groesbeeck qui le conserve jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

L’ancienne demeure seigneuriale, un château-ferme, se situe en bordure de la place principale du hameau et témoigne de l’important passé médiéval du lieu. Cet important complexe castral est encore partiellement bordé de fossés et rassemble dans ses murs le château proprement dit, une chapelle et une vaste ferme. Il retrace l’évolution de la manière d’habiter depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque classique.

L’ensemble est dominé par la masse importante d’un donjon rectangulaire érigé probablement au 13e siècle ; on y trouve encore des traces d’archères. À partir de cet élément ancien se développe le château en lui-même, érigé en quadrilatère autour d’une cour pavée au milieu du 16e siècle.

D’autres aménagements sont entrepris par les propriétaires successifs jusque dans la seconde moitié du 18e siècle. Beaucoup plus vaste que le château, la ferme clôturée a été érigée entre le 16e et le 19e siècle ; on y accède par deux entrées opposées. On y trouve deux tourelles rondes dont l’une d’elles abritait vraisemblablement une bergerie. Les propriétaires actuels mènent depuis 1995 de nombreux travaux de restauration tout en respectant l’esprit des lieux.

Place de Roly 8

5600 Roly

Classé comme monument le 16 octobre 1975

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant

Ferme du Vieux-Sautour à Sautour

Isolé sur le versant d’une vallée, à côté du site de l’ancienne église, ce vaste ensemble emmuraillé s’est développé principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles suivant un plan complexe autour de deux cours en L. Propriété des famille Oudart et Lange à l’Époque moderne, elle passe dans les biens des Licot, anciens seigneurs de Nismes, après la Révolution.

On accède à l’ensemble par un portail daté de 1733, situé entre deux murs percés d’arquebusières. À droite se situent les dépendances, construites en deux étapes dans la première moitié du XVIIIe siècle. On y trouve deux étables et deux bergeries. Au centre de la façade arrière subsiste une partie d’une tour ronde qui flanquait à l’origine l’angle nord-est. Visible depuis la rue de Moriachamps, elle a perdu sa toiture mais conserve trois niveaux. En face du portail se trouvent le logis et une longue aile d’étable dont la partie la plus ancienne remonte au premier quart du XVIIe siècle. D’autres bâtiments à vocation agricole érigés jusqu’au XIXe siècle complètent l’ensemble. Au sud du complexe est conservé un vaste jardin rectangulaire clôturé au centre duquel se devinent les fondations d’un bâtiment ancien, peut-être un logis seigneurial. À côté de la ferme, dans la rue de Moriachamps, se trouve la chapelle du cimetière, construction néogothique de la fin du XIXe siècle considérée comme étant le chœur de l’ancienne église paroissiale du Vieux-Sautour, visiblement reconstruite. Une pierre de remploi datée de 1733 se trouve au-dessus du portail.

Chemin du Vieux-Sautour

5600 Sautour

Classée comme monument le 29 août 1990

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Vestiges des fortifications de Sautour

La seigneurie liégeoise de Sautour fut détenue successivement par un grand nombre de familles au cours des siècles : cependant, aucune ne résida jamais dans le château. La forteresse, citée dès 1155, appartenait à l’évêque de Liège. Elle joua un rôle de première importance pour la défense de l’Entre-Sambre-et-Meuse de par sa situation à quelques encablures de Philippeville, possession namuroise puis française. La forteresse était commandée par un capitaine et avait le statut de ville franche dont les habitants devaient assurer la garde et participer à la défense.

Après la création de la place forte de Philippeville en 1555, Sautour fut délaissée et son entretien ne fut plus assuré. Établi au sommet d’un promontoire rocheux, le château se dresse sur le flanc occidental de la colline. Ville médiévale fortifiée sur un site de hauteur, Sautour a dû voir son tracé médiéval fixé aux 13e et 14e siècles. De nos jours, nous distinguons encore intra muros une tour médiévale de plan carré qui témoigne d’une implantation bien plus vaste encore. En ruines comme le reste des fortifications, ce donjon ne s’élève plus que sur deux niveaux. Beaucoup de demeures du haut du village ont été reconstruites dans les ruines de la forteresse.

Parmi les vestiges, signalons les restes d’une dizaine de tours de l’enceinte, au nord et la porte dite « Romaine » ou « Postiène » à l’est qui était une des entrées de la ville.

5600 Sautour

Classés comme monument le 1er février 1937 et comme site le 30 mars 1992

Institut du Patrimoine wallon