Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

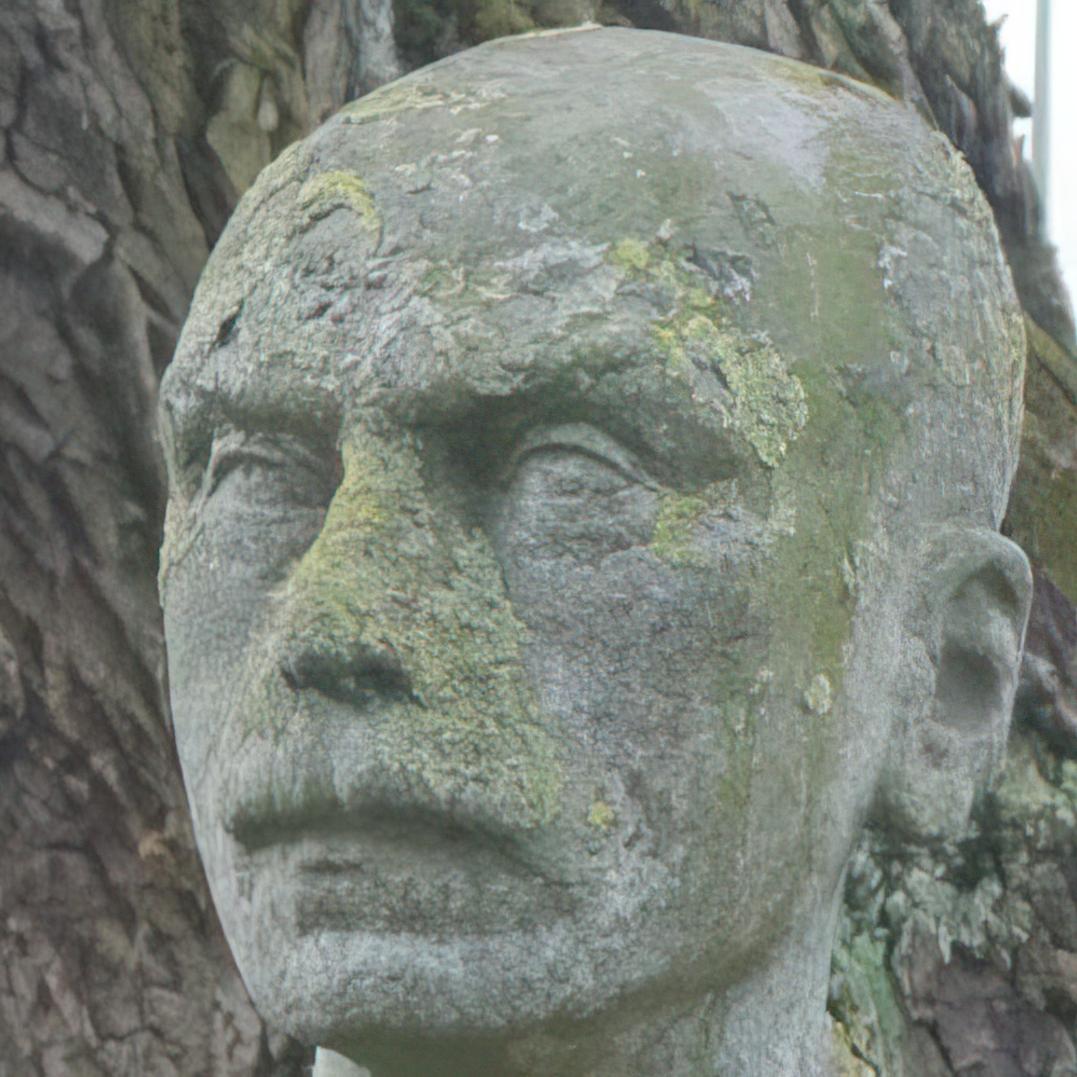

Buste BORDET Jules

Très tôt dans le XIXe siècle, la ville de Soignies est dotée d’une gare ferroviaire, ce qui reste relativement rare pour l’époque. Inaugurée en 1841, la gare voit se développer autour d’elle un tout nouveau quartier. L’espace se dessine progressivement ; en 1893, l’ancien kiosque est reconstruit et prend place au milieu d’un square où est érigé, en 1905, un monument dédié au travail « El Cayoteu ». C’est aussi là que les autorités locales vont honorer leur citoyen le plus célèbre.

En 1919, l’attribution du Prix de médecine et de physiologie à Jules Bordet assied définitivement la notoriété du Sonégien. Professeur à l’Université libre de Bruxelles, chercheur à l’Institut Pasteur, Jules Bordet (1870-1961) s’est spécialisé dans l’étude de la bactériologie, la réalisation de vaccin et a ouvert à la biologie de vastes horizons dans le domaine de l'immunité. Le Prix Nobel consacre ses recherches et met en évidence l’ouvrage qu’il a rédigé durant la Grande Guerre mondiale, à savoir un Traité de l'immunité dans les maladies infectieuses.

La première décision du conseil communal de Soignies consiste à rebaptiser le square de la Station : désormais, il s’appellera le Square Jules Bordet (décision du 4 décembre 1920). Ensuite, en présence de Jules Bordet, une plaque est apposée sur la façade de sa maison natale, rue de Mons. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette maison est détruite et la plaque commémorative est sauvegardée dans les locaux de l’Athénée qui va lui aussi porter le nom de l’illustre savant, comme d’ailleurs le Centre culturel. Après son décès, une nouvelle plaque rappelle le souvenir du Prix Nobel, et est apposé au 97 de la rue de la Station.

Quant au buste, installé sur le square Bordet, face à la gare, plus personne ne semble se souvenir de quand il date, qui l’a réalisé et à l’initiative de qui il a vu le jour. Les recherches effectuées par Jean-Philippe Losfeld l’ont conduit à constater que le buste est totalement identique à celui qui se trouve sur la tombe du savant, au cimetière d’Ixelles. Cette ressemblance ainsi que la mention, sur le monument situé à Soignies, des dates 1870-1961 gravées dans la pierre, donnent à penser que le buste a été placé sur le monument au début des années 1960, peu après le décès de l’éminent Sonagien. Peut-être s’agissait-il d’une initiative des autorités communales.

Avec plusieurs effets d’étages réalisés dans la pierre, un socle longitudinal en granit supporte le buste. En plus de la mention des dates dans la partie inférieure, les mots suivants ont été gravés sur le socle, juste en-dessous du buste :

« A J. Bordet »

Très discrètement décorée, une pierre de forme carrée soutient le socle, à l’arrière, à hauteur du sol.

Bulletin de l’Amicale des Anciens élèves de l’Athénée Jules Bordet de Soignies, 2009, n°59 (http://www.amicaleanciens-ars.be/Bulletin%202009.pdf)

Informations communiquées par Jean-Philippe Losfeld (janvier 2014)

square Jules Bordet

7060 Soignies

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument WINCQZ

Monument Wincqz ; 18 septembre 1881.

Réalisé par Albert Hambresin.

Au cœur de Soignies, dans une rue qui porte son nom, un imposant monument honore Pierre-Joseph Wincqz (1811-1877) qui marqua l’histoire de sa région au milieu du XIXe siècle par ses activités industrielles et politiques. Confiée au sculpteur Albert Hambresin (Willebroek 1850 – Genval 1937), sa statue a été inaugurée en 1880 sur la place du Millénaire, face à l’hôtel de ville qu’il avait contribué à construire.

Le travail dans les carrières est un secteur d’activités important dans la région de Soignies. La famille Wincqz y est active depuis plusieurs générations quand Pierre-Joseph Wincqz devient le seul héritier. Formé au métier et à la gestion de l’entreprise pendant dix ans aux côtés de son père, il poursuit la modernisation de sa société, en inventant un appareil qu’il fait breveter ou en investissant dans de nouvelles machines. En plus des qualités intrinsèques de la pierre bleue de Soignies, le sens de la communication et de la publicité donne aux carrières Wincqz une renommée européenne. Propriétaire-exploitant (1852-1877) de plusieurs sites carriers dotés de moyens modernes d’exploitation, Wincqz emploie plusieurs centaines de personnes. Membre de la Caisse de Prévoyance pour les Ouvriers carriers de Soignies (1863), il s’impose comme un important notable, actif en politique et dans de nombreuses associations professionnelles. Ardent défenseur des idées libérales, échevin (1843-1845, 1851), il exerce le maïorat de Soignies sans interruption pendant un quart de siècle (1852-1877). Conseiller provincial du Hainaut (1848-1857), il grimpe d’un échelon quand il est appelé à remplacer A. Daminet au Sénat : représentant direct de Soignies pendant vingt ans (1857-1877), membre de la commission des Travaux publics, il se révèle un défenseur du développement du rail (à l’origine de la prospérité de son industrie) et de l’obligation scolaire.

Dans les années 1840, à titre personnel, Wincqz fait construire une importante demeure de style néoclassique, dénommée le château Wincqz avant de passer dans le patrimoine des Paternoster ; acquise par les autorités communales au milieu du XXe siècle, la demeure est occupée par la Maison de la Laïcité. La rue qui descend du château vers le centre-ville fut d’abord un chemin privé avant de devenir la rue Wincqz : fort logiquement, c’est là qu’est transféré son monument, en 1956, après l’explosion de gaz qui endommage fortement « l’ancien » hôtel de ville devant lequel le monument de l’homme d’affaires et l’homme politique avait été inauguré en 1880.

À la mort de P-J. Wincqz, Soignies ne dispose pas encore d’un monument exaltant une quelconque personnalité historique. Nul n’ignore cependant que, dans les « grandes villes » de Belgique, la statuomanie sévit depuis quelques années, à l’initiative surtout des milieux libéraux qui veulent, de la sorte, renforcer la légitimité de la nation belge. Soignies décide dès lors de participer à cet élan en honorant P-J. Wincqz. Une souscription publique est lancée dès 1878 et le projet est confié à Albert Hambresin, sculpteur alors peu connu.

Inscrit à l’Académie de Bruxelles auprès du Liégeois Simonis dès les années 1860, Hambresin s’y distingue en remportant concours et mention, avis favorables confirmés lors d’exposition de ses premiers plâtres aux Salons de Bruxelles et de Gand (années 1870). Engagé sur le chantier de décoration de l’hôtel de ville de Bruxelles, il achève en 1880 sa première grande statue publique, celle de P-J. Wincq inaugurée en 1881 à Soignies, en même temps que les trois allégories destinées à Bruxelles. Il recourt alors à un nouveau procédé de fonte à la cire perdue. Membre du groupe l’Essor (1883), Hambresin apporte aussi sa contribution à la réalisation des statuettes en bronze des métiers pour le Petit Sablon à Bruxelles (1879-1882). Le succès de l’artiste n’allait plus se démentir, étant sollicité par des commandes pour la Belgique comme pour l’étranger, tout en réalisant des statues de sa propre inspiration : le groupe en plâtre La famille (1888) – conservé au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles – est considéré comme son œuvre maîtresse. Il se laisse aussi inspirer par des sujets à caractère historique et s’adonne aussi à des thématiques liées au travail. Auteur de nombreux bustes pour les Académies, Hambresin se fait plus rare au début du XXe siècle et vit retiré à Genval.

Fondue par la Compagnie des Bronzes de Bruxelles, la statue de Wincqz que Hambresin avait achevée en 1880 dut attendre l’achèvement du socle qu’avait dessiné l’architecte Henri Beyaert, celui-là même qui avait conçu les plans de l’école primaire voulue par Wincqz. Ce piédestal en pierre bleue de Soignies se devait d’être particulièrement soigné. Outre les associations libérales, de nombreux carriers avaient participé à la souscription pour le monument. Tous étaient présents lors de l’inauguration organisée en septembre 1881 pour honorer l’industriel et le libéral. Représenté débout, la jambe gauche légèrement vers l’avant, Wincqz porte son écharpe maïorale à la ceinture et tient dans la main droite une feuille de papier où apparaît le mot INDUSTRIE. Cette feuille déroulée symbolise aussi le plan que les carriers devaient suivre lors de la découpe des pierres. À ses pieds, à l’arrière, le sculpteur a représenté une série d’outils (maillet, ciseaux, équerre, compas) utilisés par les carriers que, de loin, certains pourraient confondre avec des symboles maçonniques. Comme l’explique Jean-Louis Van Belle le fait de mettre en évidence le plan déroulé et à l’arrière-plan les outils du carrier témoigne de l’opulence atteinte par le patron-exploitant de carrière, autrefois (par ses ancêtres) tailleur de pierre.

Dans la pierre ont été gravés successivement :

sur la face avant :

A

PIERRE-JOSEPH WINCQZ

BOURGMESTRE

1852-1877

LA VILLE DE SOIGNIES

À gauche :

MEMBRE DU CONSEIL COMMUNAL

1841-1877

CONSEIL PROVINCIAL

1848-1857

SENATEUR

1857-1877

À droite :

NE A SOIGNIES

LE 24 OCTOBRE 1811

DECEDE

LE 3 AVRIL 1877

Sources

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 73-78

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 433

J-L. VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz, Feluy-Soignies (XVIe – XXe siècles), Louvain-la-Neuve, 1990, en particulier p. 56, 69-80

Gérard BAVAY, La grande Carrière P.-J. Wincqz à Soignies, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 1994, Les carnets du patrimoine no 3

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 624-625

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 441-443 (t. I, p. 103, 105, 237, 252, 253

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 677

Rue P-J. Wincqz à hauteur de l’intersection avec la rue de Billaumont

7060 Soignies

Paul Delforge

J. Massaux-SPW

Borne du capitaine à Soignies

Située dans un enclos grillagé en bordure d’une prairie, une petite borne rappelle le décès accidentel du capitaine prussien Carl Börries, baron von Ulsar, au cours de la campagne de 1815. Le monument est composé d’une base quadrangulaire surmontée d’un monolithe terminé en pavillon et gravé d’inscriptions commémoratives sur les quatre faces. Un socle évasé a été ajouté en 1915 par des soldats allemands.

7060 Horrues

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ancienne école française de Naast

Précédée d’un jardinet dont l’entrée est marquée par deux colonnes ioniques à base décorée de festons, l’ancienne école française de Naast présente une façade d’un niveau et demi de quatre travées. Celle-ci est percée de baies à encadrement mouluré et reliées par des chaînes à hauteur des linteaux et des appuis de fenêtres.

La travée d’entrée de l’édifice est surmontée d’un entablement à frise orné de motifs feuillagés et d’un cartouche sur lequel est gravée l’inscription LA(N) XII RE(PUBLIQUE) / ECOLE FRANCAISE – PENSIONNAT / MDCCCIII.

7062 Naast

Frédéric MARCHESANI, 2014

© SPW-Patrimoine-Guy Focant

Maisons du rivage

La « grande carrière » Wincqz fut le premier site d’exploitation de la pierre bleue de Soignies et est constitué d’un important ensemble de bâtiments. Parmi ceux-ci se trouvent douze anciennes maisons de tailleurs de pierre appelées « maisons du rivage ».

À l’extrémité de la rue Grégoire Wincqz, le rivage de la grande carrière est constitué d’un ensemble homogène de maisons basses, construites en briques et calcaire par les Wincqz pour les ouvriers tailleurs de pierre. Les plus anciennes datent du 18e siècle et la plus récente de 1843. Elles portent des marques de tailleurs de pierre parmi lesquelles on reconnaît les lettres T et W de Thomas Wincqz (1752-1807), premier maître de carrière de la famille.

La démarche d’installer les ouvriers et leur famille sur le site même de la carrière s’apparente au paternalisme des industriels de l’époque et à un souci de confiance destiné à stabiliser les ouvriers.

Au-delà des rues et des anciens rivages de maisons, l’environnement des carrières est caractéristique de l’activité qui règne en maître depuis plus de 200 ans : des « trous » dont les plus anciens sont inondés ou comblés, et des mottes formées de terre et de déchets d’extraction, aujourd’hui couvertes de végétation.

L’ensemble, après restauration, abrite depuis 2016 le centre des métiers de la pierre à l’initiative du l’AWaP, le Forem, l’Ifapme et le Cefomepi.

Rue Mademoiselle Hanicq 32-40

7060 Soignies

Classées comme ensemble architectural le 24 juin 1992

Institut du Patrimoine wallon

Forge et menuiserie de la carrière Wincqz

Plus d’un siècle après l’arrivée de Jean Wincqz à Soignies, la famille est devenue une des plus importantes de la région.

Pierre Joseph Wincqz (1811-1817) symbolise à lui seul la réussite de cette dynastie de tailleurs de pierre et de carriers. Vers le milieu du XIXe siècle, il conquiert sans cesse de nouveaux marchés en Belgique, en France et aux Pays-Bas, mais aussi en Égypte ou en Amérique du Sud. De 1852 à sa mort, il est bourgmestre de Soignies et est élu sénateur en 1857. Ses réussites professionnelles et politiques lui permettent de hisser sa famille au premier rang de la haute bourgeoisie industrielle belge de l’époque.

La « grande carrière » Wincqz fut le premier site d’exploitation de la pierre bleue de Soignies et est constituée d’un important ensemble de bâtiments. Parmi ceux-ci se trouvent une forge et une menuiserie qui, avec le magasin à huile et clous, la remise à locomotive et le pavillon du treuil, formaient les ateliers de l’entreprise.

Le forgeron occupait une place de premier plan dans la carrière au XIXe siècle : il était chargé de la fabrication et de l’entretien des nombreux outils métalliques utilisés par les tailleurs de pierre (pointes ou broches, ciseaux, massettes…). Il s’occupait aussi de ferrer les chevaux et de réparer les machines.

Le menuisier quant à lui réalisait les maquettes en bois en vue du moulage de toutes les pièces de fonte. Son travail était fortement lié à celui du forgeron avec qui il travaillait en complémentarité.

Rue Mademoiselle Hanicq 32-40

7060 Soignies

Classés comme monument le 24 juin 1992

Institut du Patrimoine wallon

Pavillon du treuil à Soignies

Parmi les familles de carriers, celle des Wincqz connut un destin exceptionnel, et son patronyme devint rapidement synonyme de réussite. Vers 1720, Jean Wincqz quitte Feluy (Seneffe) pour s’installer à Soignies. Son fils Grégoire, maître tailleur de pierre, devient maître de carrière et marchand. En 1785, il introduit la première machine à feu dans les carrières de la région. Lui et son fils Thomas laissèrent de très nombreuses marques sur plus de 270 bâtiments répartis dans 80 localités du Hainaut, du Brabant et de Flandre.

Après la chute de Napoléon, Grégoire-Joseph Wincqz, fils de Thomas, modernisa l’entreprise qu’il avait héritée de son père. Il construisit une scierie et profita de l’arrivée du chemin de fer pour assurer l’avenir de l’entreprise. Son fils Pierre Joseph Wincqz dirigea, au plus fort de la Révolution industrielle, quatre carrières. La « grande carrière » Wincqz fut le premier site d’exploitation de la pierre bleue de Soignies et est constitué d’un important ensemble de bâtiments.

Parmi ceux-ci se trouve le pavillon du treuil, qui occupait une position centrale au sein de la grande carrière au XIXe siècle. C’est ici qu’étaient installés la machine à vapeur et le treuil destinés à assurer la traction des blocs remontant un plan incliné, qui assurait la liaison entre le fond du siège d’extraction et la surface. Le bâtiment a, par la suite, été surélevé et transformé lors de la construction de la forge et de la menuiserie adjacentes.

Rue Mademoiselle Hanicq 32-40

7060 Soignies

Classé comme monument le 24 juin 1992

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant

Ancienne grande carrière Wincqz

La « grande carrière » Wincqz fut le premier site d’exploitation de la pierre bleue de Soignies et est constitué d’un important ensemble de bâtiments.

À l’extrémité de la rue Wincqz se trouvent douze maisons construites pour abriter les tailleurs de pierre dont les plus anciennes datent du 18e siècle et la plus récente de 1843.

Construits vers le milieu du 19e siècle, les bâtiments d’exploitation de la carrière témoignent de la réussite et du dynamisme du grand industriel Pierre-Joseph Wincqz. La grande scierie date pour sa part de 1843 et conserve en partie une haute cheminée qui témoigne de la présence d’une machine à vapeur. C’est à cet endroit que les grands blocs de pierre étaient débités avant d’être taillés. L’expansion des carrières de Soignies doit beaucoup au développement de cette nouvelle technique, ainsi qu’à la diversification du marché.

L’utilisation de « chars à blocs » pour le transport et la manipulation de la matière première explique les larges baies percées dans les pignons de cette bâtisse. Les grandes fenêtres des murs latéraux sont destinées à l’éclairage de l’atelier. La cheminée garde le souvenir de la machine à vapeur, utilisée pour l’entraînement des armures, et qui était soutenue aux angles par quatre colonnes en fonte. Les blocs étaient amenés devant les lames qui étaient actionnées par cette machine à vapeur, probablement située contre la cheminée.

Enfin, le sol comportait des rigoles qui permettaient l’évacuation de l’eau utilisée lors du sciage. La grande scierie est le bâtiment emblématique du site : un soin tout particulier a notamment été accordé à la réalisation des encadrements des baies.

Le long de la rue Mademoiselle Hanicq, les anciens ateliers rassemblaient la forge, les outils nécessaires au travail de la pierre, les ateliers de réparation des machines, la menuiserie et un magasin d’huile et de clous.

Les Wincqz avaient également construit un bâtiment destinés à abriter leurs bureaux en 1847.

Le bâtiment est caractérisé par la présence d’un monolithe monumental de 8 m de haut sur 2,53 m de large et 18 cm d’épaisseur. Ce bloc de pierre avait été sculpté, gravé et ciselé dans le but de faire la promotion de l’industrie sonégienne d’extraction de la pierre à l’exposition internationale de Paris en 1855. De bas en haut se trouvent l’emblème héraldique du pays, le « Lion Belgique », surmonté de la couronne royale, le millésime 1855 et l’inscription : « Belgique. Carrières de P.J. Wincqz à Soignies ». Cette pierre est une véritable carte de visite tendant à montrer les qualités du matériau, l’habileté des ouvriers, la puissance des engins de levage et de manutention, les grandes qualités des tailleurs de pierre, des sculpteurs et des graveurs.

Le bâtiment est un des principaux témoins de la réussite et du dynamisme de la famille Wincqz, originaire de Feluy, qui connut un destin extraordinaire au 19e siècle, synonyme de réussite tant industrielle et financière que politique et sociale.

Enfin, à une centaine de mètres, on aperçoit le bâtiment érigé en 1894 pour y abriter la centrale électrique. L’ensemble, en cours de restauration, abritera prochainement le centre des métiers de la pierre à l’initiative du Forem, de l’IPW et de l’IFAPME.

Rue Mademoiselle Hanicq 32-40

7060 Soignies

Classée comme monument et ensemble architectural le 24 juin 1992

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Parc du Vieux-Cimetière à Soignies et ses remparts

Non loin de la Grand-Place et de la collégiale se trouve le site dit du Vieux-Cimetière, adossé à l’enceinte urbaine de 1365. Attesté depuis la première moitié du XIVe siècle, ce cimetière a été désaffecté en 1890 et transformé en jardin public arboré. Il a toutefois conservé un grand nombre de monuments funéraires en pierre calcaire, qui en font une sorte de musée en plein air de la production des carrières locales entre le XVe et le XIXe siècle.

On y accède par un très beau portail baroque datant de 1667 et provenant de la collégiale. Outre la chapelle du Vieux-Cimetière, remontant au XIIe siècle, on y trouve un superbe calvaire monumental, sculpté par Louis Legros en 1808, et d’abondantes dalles et chapelles funéraires dont certaines constituent un chemin de croix original.

Plusieurs monuments ont fait l’objet d’une restauration ces dernières années. Parmi ceux-ci, le monument de Jean Joseph Bottemanne (1772), dressé contre le mur de clôture et orné d’un « homme à moulons » (cadavre dévoré par la vermine) ; ou celui de Sébastien Rombaux (1817) qui, par son ornementation, met à l’honneur les outils du tailleur de pierre. On y trouve aussi un monument de membres de la famille Wincqz, décédés entre 1742 et 1852, représentants de cette importante lignée de maîtres carriers.

L’ensemble est planté de tilleuls centenaires et s’inscrit le long d’une ruelle qui épouse le tracé de l’ancien chemin de ronde des fortifications sonégiennes.

Rue Henri Éloy

7060 Soignies

Classé comme monument et comme site le 4 août 1989

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Vestiges des fortifications de Soignies

Bien que liée au comté de Hainaut et à ses souverains, Soignies est au Moyen Âge profondément sous l’emprise du chapitre de la collégiale Saint-Vincent qui, en véritable seigneur de la ville, contrôle l’administration et la justice, ainsi que la vie économique. L’évolution de la bourgade atteint une étape d’importance en 1365 lorsque débute l’érection d’une enceinte qui permet à Soignies d’accéder au rang de Bonne Ville du comté de Hainaut. Le sac de la ville par les troupes du comte de Flandre un an plus tôt avait en effet décidé le chapitre à doter la cité de fortifications. L’enceinte urbaine de Soignies se présente sur un plan des plus simples : elle est constituée d’importantes levées de terre, bordées par de larges fossés partiellement inondés et interrompus par quatre portes fortifiées. Le système est renforcé au 15e siècle par l’érection de murailles de pierre et de tours maçonnées pouvant abriter armes et matériel.

À partir de 1677, les fortifications sont progressivement démantelées et démolies. Aujourd’hui, la physionomie de la ville reste marquée par ce système défensif : les rues s’organisent selon un plan radioconcentrique à partir de la collégiale et l’enceinte reste perceptible dans son tracé. Plusieurs vestiges sont toutefois parvenus jusqu’à nous tels ceux présents ici ainsi que d’autres situés à l’angle de la rue Neuve et de la place du Jeu de Balle. Le rempart du vieux cimetière suit encore le tracé de l’enceinte et rend compte de la structure des défenses sonégiennes.

Rue Neuve et rue Félix Éloy

7060 Soignies

Classés comme monument le 11 août 1980

Institut du Patrimoine wallon