Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste du professeur Parfait-Joseph Namur à Thuin

Situé à Thuin, dans la rue Crépion, juste à côté du château d’eau, un monument rend sobrement hommage à Parfait-Joseph Namur (1815-1890). Un buste est, en effet, placé au sommet d’une colonne rustique, de 2;50 mètres de haut environ, rectangulaire, construite en blocs de pierre colorée de format carré.

Sur la face avant du socle, l’identification de la personnalité est formée par un ensemble de lettres noires incrustées sur une pierre blanche :

PARFAIT-JH

NAMUR

PROFESSEUR

DE DROIT

AUX

UNIVERSITES

DE

L’ÉTAT

1815 – 1890

En figeant les traits de Parfait-Joseph Namur, le statuaire a pris soin de représenter ses décorations, croix et cordons, seuls éléments permettant au passant de se rendre compte du statut important du personnage. Originaire des Pays-Bas (il est né à Heerlen le 14 novembre 1852 et a été naturalisé en 1882), formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, (Jean-)Guillaume Beaujean s’est spécialisé à la fois dans les statues religieuses et dans les portraits et les bustes, en particulier de professeurs d’université (par ex. Édouard Morren) ou d’hommes politiques. On lui doit aussi « Le métallurgiste », sur le fronton de l’actuel Athénée du boulevard Saucy, à Liège, ville où il est décédé durant la Grande Guerre (1916). Parmi les bustes de professeurs d’université figure celui de Parfait-Joseph Namur, sans que l’on en connaisse la date.

Natif de Thuin où il étudie au collège, Parfait-Joseph Namur entre à la toute jeune université de Bruxelles, où il suit les cours de Philosophie et de Droit, avant d’être reçu docteur en Droit devant le jury central, en 1838, avec la plus grande distinction. Cette évaluation l’accompagne dans tout ce qu’il entreprend : séjour d’études complémentaires en France et en Allemagne (au cours duquel il fait une analyse critique de l’enseignement du droit dans ces pays), thèse à Bruxelles (1842), enseignement, recherches et publications. Les universités de Bruxelles (1845), Liège (1849) et Gand se disputent ses services : spécialiste du droit civil et du droit naturel, il est nommé professeur de droit romain à l’université de Gand (1850), avant que lui soit confié l’enseignement du droit commercial (1851), de la procédure civile, puis d’organisation et attributions judiciaires (1855). Désigné à Liège en 1867, il y remplace le professeur Kuppferschlaeger et y enseigne jusqu’à la fin des années 1880. Apprécié de ses étudiants, Parfait Namur est aussi sollicité par le personnel politique ; dans les années 1870, le ministre Bara fait appel à ses connaissances lors la révision du Code de commerce. L’ouvrage qu’il publie ensuite (Le Code de commerce révisé) devient la référence du moment, en raison de la qualité de ses commentaires. Après la révision de 1886, il met rapidement son œuvre à jour en expliquant la portée de la nouvelle loi. Comme son Cours d’Institutes et d’histoire du droit romain, son Cours d’Encyclopédie du droit a fait l’objet de publications qui, elles aussi, restent fort consultées.

J. WILLEMS DE LADDERSOUS, Parfait Namur, dans Liber memorialis de l’Université de Liège, Liège, 1936, t. I, p. 663-665.

P. VERMEERSCH, Parfait Namur, dans Liber memorialis de l’Université de Gand, Gand, 1913, t. I, p. 368-372.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I., p. 70.

Rue Crépion

6530 Thuin

Paul Delforge

J. Massaux-SPW

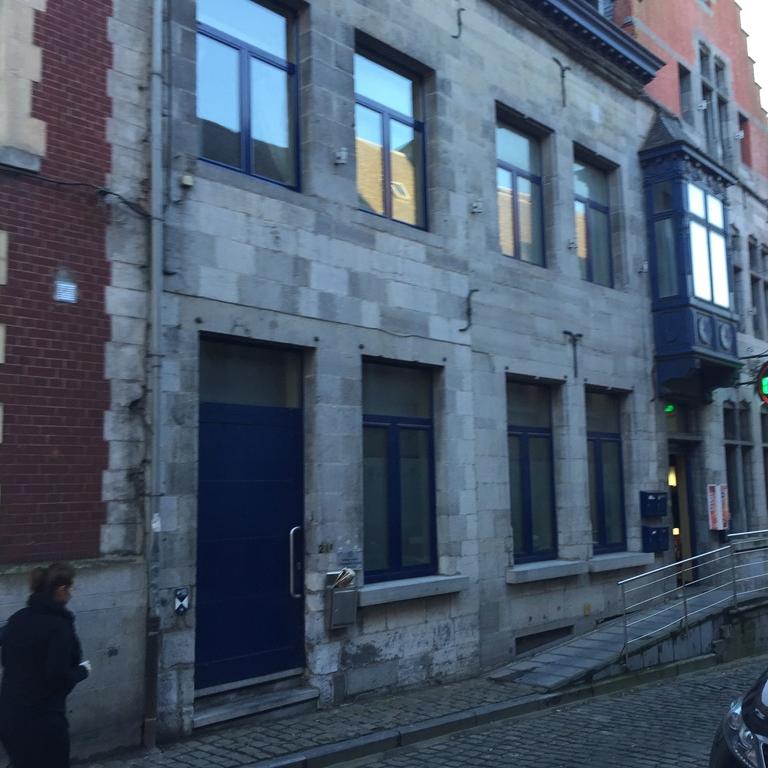

Athénée royal de Thuin

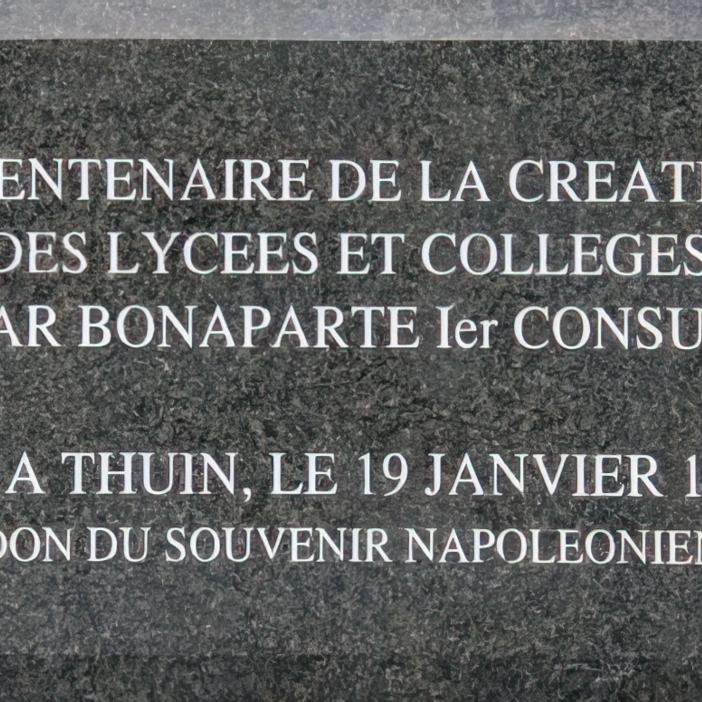

Sur la façade de l’ancien « collège impérial » devenu athénée sous le régime belge, une plaque commémorative a été apposée en 2003 : « Bicentenaire de la création des lycées et collèges par Bonaparte Ier consul À Thuin, le 19 janvier 1803 Don du souvenir napoléonien ».

Cette simple plaque commémorative rappelle aujourd’hui l’action menée par le Premier Consul dans sa réforme de l’enseignement. Les lycées sont créés par Bonaparte en vertu de la loi du 1er mai 1802 dans le but de former l’élite de la nation. Les lycées de garçons sont créés à partir des anciennes «écoles centrales» et assurent une formation en lettres et sciences (les lycées de filles n’apparaissent pas avant 1880 en France). Parmi les douze premiers lycées impériaux inaugurés en 1803, seul un figure dans notre pays et se situe à Bruxelles. D’autres suivront à Mons, Liège et Namur (un lycée impérial dans chaque préfecture). La même loi prévoit la création des collèges, pris en charge par les villes.

Drève des Alliés 11

6530 Thuin

Frédéric MARCHESANI, 2014

Monument Maurice Des Ombiaux – Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Maurice DES OMBIAUX

Monument Maurice Des Ombiaux, réalisé par Charles Piot, 8 mai 1938.

Dès sa prime jeunesse, en raison d’un père employé de l’État qui l’affecte en différents endroits, Maurice Desombiaux (1868-1943) est un voyageur infatigable qui multiplie les rencontres et les amitiés. Né à Beauraing, il fait ses études à Charleroi où il rencontre le jeune Georges Destrée, le frère du futur ministre ; ensuite, c’est à Thuin qu’il achève ses humanités (1884). Sa curiosité a été attisée par ses changements de lieux et, alors qu’il s’engage sur la voie paternelle dans l’administration des Enregistrements et Domaines, il laisse son inspiration prendre la forme de contes, de drames, de romans, de nouvelles… S’inspirant des vieilles légendes locales qui lui ont été racontées dans sa prime jeunesse, il atteint aux sommets du roman naturaliste : Mihien d’Avène et surtout Le Maugré sont considérés par Lemonnier et Maeterlinck comme des chefs-d’œuvre. Auteur très fécond, critique d’art, défenseur des artistes wallons, fondateurs des Amitiés françaises, il se retrouve dans le Cabinet du « premier ministre » de Broqueville, en charge de la propagande durant la Grande Guerre.

Installé à Paris en 1921, il se passionne pour la critique gastronomique. Tout en affirmant son identité wallonne, il s’impose dans les milieux français où ses nombreux guides et articles lui valent le titre de « Cardinal du Bien manger ». Disposant d’un impressionnant réseau de relations, celui qui obtient en 1936 que son pseudonyme (des Ombiaux) soit reconnu comme patronyme fait l’objet de nombreux hommages qui sont autant d’occasion de faire la fête.

Ainsi, dans les années 1930, la ville de Thuin ne manque pas d’honorer l’un de ses plus célèbres concitoyens. En 1931, dans la ville-basse, l’ancienne rue de la Montagne reçoit son nom ; en mai 1938, près de l’église Notre-Dame, un monument est inauguré en présence du jubilaire. C’est l’occasion d’un banquet et de discours en l’honneur de l’écrivain, événement jumelé à l’anniversaire du Collège de Thuin. Sur le square du Moustier, devant une foule importante, est ainsi honoré

« Maurice des Ombiaux / prince des conteurs wallons ».

Cette longue mention est gravée dans l’épaisseur de la pierre bleue qui délimite l’espace circulaire dédié à l’écrivain. Les mots se lisent encore aujourd’hui sur ce monument en parfait été d’entretien. L’initiative originelle en revient aux autorités locales, soutenues par l’association des Amis de Maurice Des Ombiaux créée en 1931. Dès la fin de l’année 1933, un comité s’était mis en place et avait alors envisagé de confier la réalisation du monument à Angelo Hecq. Finalement c’est aussi un ami de l’écrivain, Charles Piot (1886-1972), qui sculpte le médaillon qui apparaît sur la pierre bleue rectangulaire et verticale qui coupe le demi-cercle. Le bronze a été fondu chez Jules Cognioul, maître fondeur à Marcinelle, chanteur philanthrope et autre ami de Maurice des Ombiaux. Ainsi conçu, l’espace « des Ombiaux » permet de s’asseoir dans un espace arboré.

Charles Piot est sans aucun doute l’artiste qui a reproduit le plus souvent les traits de Maurice des Ombiaux. Pourtant, il est plutôt reconnu comme peintre et sculpteur animalier, ainsi que comme aquarelliste et médailleur. Volontaire de guerre, militaire engagé dans l’armée belge sur le front de l’Yser durant la Première Guerre mondiale, Piot expose, en 1917, au salon organisé par L’Étendard belge et peint des scènes avec des personnages ou des animaux. Né à Bruxelles d’un père français et d’une mère belge, le sculpteur qui vécut tantôt du côté de Paris, tantôt du côté de Bruxelles, avait une admiration sans borne pour Des Ombiaux. Il fit le déplacement à Thuin, en 1968, lors des cérémonies en l’honneur de l’écrivain et gastronome, qu’il avait convaincu d’être, dans l’Entre-deux-Guerres, le président d’honneur de « l’Amicale des volontaires belges de France ». On doit aussi à Piot le monument commémoratif des soldats belges érigé au Père Lachaise, ainsi que de nombreux dessins d’animaux. Artiste modeste, il survécut grâce aux commandes d’un fabricant de voilages et de tapis.

Source

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 478-479

Jean-Marie HOREMANS, Biographie nationale, 1973-1974, t. 38, col. 640-651, en particulier col. 649

Jean-Marie HOREMANS, Maurice Des Ombiaux. Prince des conteurs wallons, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 295

La Wallonie nouvelle, n°20, 15 mai 1938, p. 4

La Défense wallonne, n°5, 15 mai 1938, p. 3

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, n°55, janvier 1934, p. 16

Wallonie libre, juin 1972

Square du Moustier

6530 Thuin

Paul Delforge

Maison, place Albert Ier n° 13

Aménagée au début du 19e siècle, cette maison de maître construite en briques et pierre bleue possède aux deux premiers niveaux un gros œuvre plus ancien comme le suggèrent des fragments de bandeaux en pierre bleue entre les deux premières travées à gauche et le chaînage d’angle situé à l’extrémité droite de la façade.

De conception classique, elle compte trois niveaux dégressifs de cinq travées. Au centre, l’étage est pourvu d’une porte-fenêtre protégée par un balcon en fer forgé. À l’arrière, l’édifice possède une façade néoclassique de même disposition qui donne sur une cour intérieure. Au fond de celle-ci se trouvent un ancien mur de clôture et les restes d’un ancien portail, tandis qu’à l’ouest se trouve également une petite habitation de la seconde moitié du 18e siècle.

Place Albert Ier 13

6530 Thuin

Classée comme monument le 11 décembre 1990

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Hôtel de ville de Thuin

Deux immeubles sont aujourd’hui protégés par une mesure de classement parmi les nombreux édifices d’intérêt situés dans la Grand-Rue de Thuin. Ils constituaient autrefois la résidence de la famille Gendebien. La maison située au numéro 36 est en fait une annexe du numéro 34, dont elle prolonge le rez-de-chaussée. Elle a été édifiée au 16e siècle comme en témoigne un décor de briques noires conservé au premier étage. La maison s’élève sur trois niveaux bâtis en briques et pierre et a été malheureusement profondément remaniée au 19e siècle. La maison située au numéro 38 date quant à elle du dernier tiers du 18e siècle et comporte deux niveaux. Toutes deux ont été restaurées en 2008 et agrémentées d’ajouts modernes toutefois discrets, dans le but d’y réinstaller l’hôtel de ville de Thuin. L’ancien parc du refuge de l’abbaye d’Aulne, située à l’arrière des immeubles, a été classé comme site et rebaptisé « parc de l’hôtel de ville ».

Grand-Rue 36-38

6530 Thuin

Classé comme monument et comme site le 30 janvier 1990

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Église Notre-Dame-dèl-Vaux

Propriété des moines de Lobbes, l’église Notre-Dame-dèl-Vaux a été fondée par ces deniers au 8e siècle avant de passer dans le giron du chapitre de la collégiale de Lobbes en 973 puis de devenir une église auxiliaire de la collégiale Saint-Théodard de Thuin en 1494. Après les tumultes de la Révolution et la suppression du chapitre de Thuin, l’église devient paroissiale en 1803. Roman à l’origine, le sanctuaire a été transformé en style gothique au 16e siècle lorsque des fenêtres ont été percées dans d’anciennes murailles en grès de la région.

L’édifice adopte un plan simple composé d’une tour carrée, d’une nef unique et d’un chœur à chevet plat. L’église conserve de très belles œuvres d’art parmi lesquelles une exceptionnelle Sedes Sapientiae romane, représentation de la Vierge à l’enfant installée sur un trône. On y trouve aussi une statue de saint Roch du 18e siècle, promenée chaque année dans les rues de Thuin à l’occasion de la marche qui lui est dédiée. À l’extérieur se trouvent des stèles funéraires du 16e siècle, ainsi qu’une pierre tombale datée de 1306, la plus ancienne conservée dans la région !

L’église s’inscrit dans un ensemble, classé comme site, composé du sanctuaire, du mur de soutènement, des venelles pavées, de l’escalier pavé situé sous le passage voûté du chœur et du square du Moustier.

Rue du Moustier

6530 Thuin

Classement comme monument et comme site le 3 juillet 1984

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Notre-Dame des Carmes à Thuin

Connue également sous le nom d’église paroissiale de la Sainte Vierge, l’église Notre-Dame des Carmes a été construite en 1670 à la demande des paroissiens qui devaient alors suivre les offices dans la collégiale. Le sanctuaire se compose d’une vaste nef et d’un chœur terminé par un chevet à trois pans.

Si, de l’extérieur, l’édifice semble assez pauvre, il abrite un grand nombre d’œuvres d’art de qualité. On y trouve notamment de très belles stalles de chœur, datées de 1740-1749, et des confessionnaux baroques. Parmi le mobilier, l'orgue mérite l’attention. Afin de remplacer un instrument détruit en 1794 par la furie révolutionnaire, on procéda à l’installation en 1805 de l’orgue de l’ancienne abbaye d’Aywières (Lasne). Celui-ci avait été construit pour la communauté religieuse par Sébastien Lachapelle en 1727-1728. Il est toutefois fortement remanié par Henri de Volder en 1852. Il se peut toutefois que le buffet soit toujours celui d’avant la Révolution et que seule la partie instrumentale ait été vandalisée. Une nouvelle restauration a été entreprise en 1948 par Émile Dresse. Le buffet, d’origine, a été sculpté dans du chêne et peint ; la soufflerie date du XIXe siècle.

Cour de la Paroisse

6530 Thuin

Orgues classées comme monument 3 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

Orgues de la chapelle des sœurs de Notre-Dame à Thuin

L’ancien couvent des sœurs grises, situé au numéro 68 de la Grand-Rue à Thuin, est un imposant édifice rebâti grâce à la générosité de l’abbé de Lobbes, après un incendie survenu en 1745. L’édifice est peut-être l’œuvre de l’architecte Jean-Baptiste Chermanne, prolifique dans le Hainaut et la région namuroise à l’époque.

Les sœurs étaient chargées du soin des malades et de l’enseignement des jeunes filles. Elles ont occupé le couvent jusqu’en 1817. Située à front de rue, la chapelle Sainte-Élisabeth de Hongrie était l’église du couvent. Probablement érigée vers le milieu du XVIIIe siècle, elle possède une haute façade baroque.

Si l’église et le couvent ne sont pas ou plus protégés par un classement malgré leur valeur patrimoniale indéniable, cela est bien le cas des orgues qui se trouvaient à l’intérieur. L’instrument a depuis été transporté dans l’église du Christ-Roi dans le hameau de Waibes suite à une donation des sœurs en 1986. Œuvre du facteur d’orgues Henri de Volder, il a été construit en 1854 et a conservé son buffet d’origine en chêne et sapin. Il est constitué d’une façade de tuyaux en plomb recouverts de feuilles d’étain. La soufflerie, les sommiers et la console sont également d’origine ; cela a permis à l’instrument de rejoindre la liste des orgues classés de Wallonie.

Rue Crombouly 74b

6530 Thuin

Orgues classées comme monument le 3 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Maison espagnole de Thuin

Cette belle demeure de la première moitié du 16e siècle est connue sous le nom de « maison espagnole », terme communément utilisé pour désigner les maisons construites sous le régime espagnol. En effet, la majorité des régions qui composent l’actuelle Belgique, parmi lesquelles l’ancien comté de Hainaut, ont fait partie entre 1549 et 1713 des Pays-Bas espagnols.

La ville de Thuin se trouvait toutefois sur le territoire de la principauté épiscopale de Liège mais le terme est devenu générique pour la région. Différente des édifices construits auparavant, elle inaugure l’arrivée du type d’architecture dit « traditionnel » dans nos régions, usant de briques et de pierre mêlées.

Actuellement réunie à un édifice du 19e siècle, la maison espagnole se situe à droite de l’ensemble et compte trois travées. Les grandes fenêtres ont conservé leurs linteaux composés d’une double accolade. La façade est percée d’une porte d’entrée précédée d’un perron à double volée et ornée d’une loggia de bois de style néo-Renaissance, toutes deux ajoutées au 19e siècle.

Grand-Rue 21

6530 Thuin

Classée comme monument le 5 avril 1972

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Chapelle d'Ossogne

Dans le hameau d’Ossogne, relevant du village de Thuillies, est conservé un véritable petit coin de Moyen Âge. La chapelle d’Ossogne est un petit sanctuaire de style gothique tardif daté des 16e et 17e siècles, édifié en moellons de calcaire et intégrant peut-être des matériaux plus anciens. Le sanctuaire a ensuite été remanié en 1739 (à l’exception du chœur) et restauré à plusieurs reprises en 1879, 1932, 1977 et 2004.

À l’entrée de l’édifice se trouve un porche, plus bas et plus étroit que la nef qu’il précède. Cette dernière est surmontée d’un clocher et de sa flèche. À l’intérieur se trouvent un maître-autel à retable de la seconde moitié du 16e siècle, un calvaire gothique de la même époque et quelques belles dalles funéraires.

Le reste du hameau mérite la visite et conserve un grand nombre d’édifices qui mériteraient leur classement comme monument. On y trouve un château médiéval, une route de pavés anciens, une cense de l’abbaye d’Aulne et la ferme fortifiée de l’abbaye du Jardinet.

Rue Saint-Hubert

6536 Thuillies, Belgique

Classé comme monument et comme site le 19 juin 1978

Institut du Patrimoine wallon