Hodson Jacques

Socio-économique, Entreprise

Nottingham 4/12/1771, Verviers 10/06/1833

De parents peu fortunés, James Hodson quitte la maison familiale à l’âge de 15 ans pour se former à la mécanique dans divers ateliers anglais. Se fixant à Londres, cet ouvrier spécialisé tient un établissement qu’il s’empresse de quitter quand, en 1802, il est appelé en Europe par William Cockerill. Installé à Verviers depuis 1799, ce dernier est sous contrat d’exclusivité avec la fabrique Biolley-Simonis pour laquelle il construit avec beaucoup de succès des machines textiles. Pour se défaire des clauses de son contrat d’exclusivité avec les deux industriels verviétois, William Cockerill incite James Hodson à établir à Verviers son propre atelier en s’associant avec l’aîné des fils Cockerill : ainsi disposera-t-il des précieux secrets de fabrication et pourra vendre des machines identiques aux industriels verviétois concurrents des Ywan Simonis et Jean-François Biolley.

Si les Cockerill s’installent définitivement à Liège à partir de 1807, Hodson poursuit durablement ses affaires à Verviers ; il s’impose comme le fournisseur des principaux fabricants de draps de Verviers, Hodimont, Ensival et Dison, voire jusqu’à Montjoie. À Verviers, Hodson forme des dizaines d’ouvriers mécaniciens et ouvre de vastes établissements destinés à construire des machines et à la filature de la laine. Dès 1803, les filatures J-N. David, Godart, Leloup et Meunier s’arrachent pour 12.000 francs de l’époque les moulins et assortiments sortis des ateliers Hodson. Ensuite, les Dethier, Godin, Duesberg, Peltzer, Hauzeur et autre Sauvage se lancent dans la course, transformant radicalement la vie économique et sociale de Verviers. En 1810, Verviers est devenu le premier centre continental de la laine cardée.

À l’origine mécanicien habile, celui qui a épousé Nancy Cockerill (la fille de William et la sœur de James et John) en 1807, se retrouve à diriger une société qui prospère, bénéficiant d’une protection certaine des autorités qui sont alors françaises et favorisent toutes les initiatives qui permettent de renforcer le blocus continental et d’affaiblir les Anglais… Il ne faut dès lors pas perdre de vue que Hodson comme les Cockerill sont considérés comme des traîtres sur leur île natale. En 1816, avec le drapier Sauvage, James Hodson achète, chez Hague et Topham à Londres, les deux premières machines à vapeur de type Watt du royaume des Pays-Bas.

En 1817, au décès de son épouse, il se retrouve seul avec ses six enfants, auxquels il laissera une fortune considérable, tant le succès de ses initiatives industrielles fut grand. En 1830, à la veille de l’indépendance de la Belgique, Hodson est à la tête de trois fabriques de draps, d’une teinturerie et de deux jardins avec rames. Dans les événements qui conduisent à la séparation des provinces belges et « hollandaises », l’un de ses fils, John, se distingue à la tête de volontaires verviétois, lors du combat dit de Rocour, en fait à Sainte-Walburge. Pour cela, il recevra la Croix de Fer que son père ne verra cependant pas.

Sources

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 234-241

Antoine Gabriel DE BECDELIÈVRE-HAMAL, Biographie contemporaine de la province de Liège, Liège, impr. Jeunehomme, 1839, p. 4-5

Anne-Catherine DELVAUX, Inventaire des archives de la Société Cockerill Sambre (Groupe Arcelor) Siège de Seraing (1806-2005), Bruxelles, AGR, 2011, Archives de l’État de Liège, n°113

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Michel ORIS, dans POTELLE Jean-François (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 127

P.M. GASON, Histoire des sciences et des techniques. John Cockerill et le nouveau monde industriel, Seraing, 1995

Suzy PASLEAU, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, 1992

Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328, 330, 338, 346

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 351

Notice Cockerill, dans Biographie nationale, t. IV, col. 229

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 145

Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 56-57

https://www.geni.com/people/James-Hodson/6000000024752924388

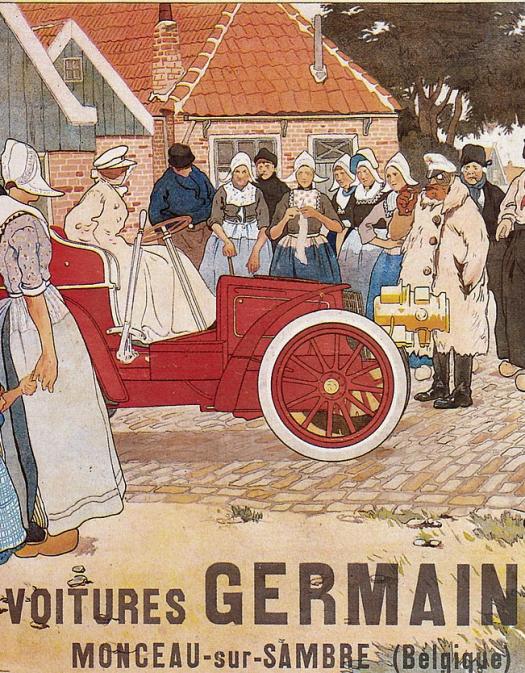

© Affiche publicitaire par Henri Cassiers vers 1905

© Affiche publicitaire par Henri Cassiers vers 1905

Germain Auguste

Socio-économique, Entreprise

Deuxième moitié XIXe siècle, première moitié XXe siècle

Lorsque l’on évoque les premiers tours de roue de l’automobile wallonne, la « Germain » est régulièrement citée comme la pionnière. Si elle n’est pas la première voiture commercialisée, elle est par contre la toute première à être construite sur une échelle industrielle et en quantités importantes pour l’époque. Elle doit son nom à Auguste Germain, un industriel du pays de Charleroi, que les biographes semblent avoir totalement négligé pour se consacrer exclusivement à son exceptionnel véhicule automobile.

Les premiers pas d’Auguste Germain sont difficiles à cerner. Il semble qu’il existait, dès le milieu du XIXe siècle, une fonderie de fer équipée d’une machine à vapeur située à Monceau-sur-Sambre, au 50 de la rue de Trazegnies. Elle était dirigée par Florent Dufour, avant de devenir Les Ateliers Brison, en 1857. Ces ateliers vont se spécialiser dans la construction du matériel roulant pour le chemin de fer (montage de wagonnets, fabrication de wagon citerne, etc.). Dès 1873, on sait que du matériel de chemins de fer y est fabriqué. C’est le moment où Auguste Germain acquiert des terrains et du matériel industriel à cet endroit et semble y avoir installé les Forges et ateliers de construction de Monceau-sur-Sambre, A. Germain. L’ensemble industriel s’agrandit en 1892 par l’achat de nouveaux terrains qui semblent nécessaires pour le développement d’une nouvelle activité, la fabrication de tramways. Les Ateliers Brison qui sont actifs jusqu’en 1896 se confondent-ils avec les Forges et ateliers de construction… ? Auguste Germain est-il le directeur voire le propriétaire de l’une ou de l’autre, voire des deux entreprises ? Toujours est-il que Les Ateliers Brison disparaissent en 1897 quand se constitue la Société anonyme des ateliers Germain. Car Germain s’est avancé dans des activités où il n’est pas seul dans le secteur.

Dans les années 1880, à la tête de la SA Électricité et Hydraulique (E&H), Julien Dulait s’intéresse lui aussi aux tramways électriques, aux ascenseurs, aux machines d’extraction... Plusieurs lignes de tramways ont recours à ses services, tant en Belgique qu’en France, tandis que des charbonnages lui commandent des locomotives électriques spéciales, autant pour l’air libre que pour descendre dans les galeries. Peut-être, Dulait et Germain ont-ils noué de premières relations à ce moment. On les retrouve en tout cas associés pour réaliser un projet qui est bien dans l’air du temps : construire une automobile disposant d’un moteur à pétrole. Ils achètent plusieurs modèles pour les étudier. Les deux industriels carolorégiens ne se lancent pas seuls dans l’aventure ; ils parviennent à convaincre de nombreux partenaires liégeois, faisant de l’automobile Germain un vrai projet industriel wallon.

Avec l’aide du banquier liégeois Émile Digneffe, ils rassemblent en effet des investisseurs jusque-là actifs dans la fabrication d’armes, la métallurgie ou le commerce de la laine. Ainsi retrouve-t-on parmi les actionnaires de la Société anonyme constituée en novembre 1897, Paul Berryer (avocat et futur homme politique), Adolphe Greiner (directeur-gérant Cockerill), Ferdinand Hanquet (fabricant d’armes, Liège), Adolphe et Henri Laloux (fabricant d’armes, Liège), Jules Lamarche (industriel, Liège), Pierre Hauzeur de Simony (industriel, Verviers), Albert Simonis (fabricant d’armes, Liège), Eugène-Louis Senéchal de la Grange (industriel, Paris), Édouard Demeure (ingénieur, Bruxelles), Armand Dewandre (propriétaire, Fontaine-l’Évêque), Edmond Dewandre (avocat, Charleroi), Émile Dewandre (ingénieur, Charleroi), Franz Dewandre (avocat, Charleroi), ainsi que des agents de change bruxellois.

Avec le prototype d’une voiture automobile « système Dulait », Julien Dulait apporte des brevets spéciaux relatifs à l’automobile (acquis ou déposés par lui). Les autres apportent des études relatives aux moteurs et véhicules automobiles, des études commerciales, des matières premières, des modèles et objets fabriqués… Quant à Auguste Germain, il semble déposer tous ses avoirs dans la corbeille de la promise ; il cède en effet à l’ambitieux projet la totalité de ses usines de Monceau-sur-Sambre, à savoir des forges et des ateliers de construction raccordé à la gare de Marchienne-au-Pont (ateliers de construction, forges, chantiers, écurie, cours, maison de direction, jardins et trois maisons, le tout au Champ du Calvaire), les machines motrices, les machines-outils, l’outillage, les installations et tous les appareils ; il apporte aussi « la firme Ateliers de Monceau-sur-Sambre A Germain », sa clientèle, ses relations, son savoir-faire et toutes ses commandes en cours. Aussi Auguste Germain détient-il à lui tout seul 60% des parts constituant les 750.000 francs de capital, les 13 autres fondateurs se répartissant les 40% restants. La nouvelle SA va poursuivre des activités dans le domaine du matériel de chemins de fer et des tramways, tout en créant un département spécialement dédié à l’automobile.

Très vite, cependant, la société enregistre une importante augmentation de capital (250.000 frs) : Paul et Franz Dewandre, Arthur Gillieaux, Julien Dulait et Louis Willems apportent à la SA une convention signée entre eux et la Vve Émile Levassor, en l’occurrence Louise Cayrol (Paris). Cette dernière leur a transmis « la propriété exclusive de tous les brevets belges et de perfectionnements que M. Daimler pourrait prendre ou déposer quant aux perfectionnements qu’il pourrait apporter à ses moteurs et à ses voitures automobiles ou à ses tricycles à pétrole ; la propriété exclusive pour la Belgique de toutes ses marques de fabrique mentionnant les noms de Daimler et Levassor ; la délivrance des plans d’exécution des moteurs Daimler et des principaux types de voitures actuellement réalisées ; le prêt à titre de modèles des voitures dont elle pourra disposer ; le droit exclusif de fabriquer et vendre en Belgique les moteurs et voitures dont il est question ». Le Conseil d’administration s’élargit alors à Gottlieb Daimler, président du Conseil d’administration de la Motoren Daimler Gesellschaft, administrateur de la SA des anciens établissements Panhard et Levassor. Le brevet Panhard-Levassor pour la voiture et le brevet Daimler-Phoenix pour le moteur va assurer le succès de la Germain. Très vite, les anciens ateliers d’Auguste Germain sont en mesure de produire une dizaine de véhicules par mois. D’emblée, sous la direction de Guillaume Van de Poel, plusieurs dizaines d’ouvriers s’affairent à la mise au point d’une « deux cylindres – 6 CV », prête à concurrencer ses homologues allemandes et françaises : les nouvelles Germain sont souvent surnommés les « Panhard belges » ou les « Daimler belges ». La première Germain était sortie des ateliers le 25 juin 1898.

Très à la mode à l’époque, la Société Anonyme des Ateliers Germain inscrit ses véhicules dans des compétitions automobiles. Présente au meeting de Spa en 1899, une « Germain » remporte la course Bruxelles-Spa en 1900 et en 1902 ; jusqu’en 1908, les Germain se distingueront sur tous les terrains. Fabriquant sous licence les voiturettes Elan (1898) et des modèles Renault à cardan (1920), Germain lance en 1900 des « quatre cylindres 12 CV », diversifie ses produits dans le secteur de la navigation (1901) et des transports (1903). L’expérience acquise incite le constructeur à se dégager des brevets étrangers pour présenter des modèles qui ne doivent qu’au seul savoir-faire maison. Déjà, plusieurs brevets ont été déposés quand sort, en 1903, la série « Germain Standard » qui rencontre un premier succès, tandis que le millième véhicule est produit dans les ateliers carolorégiens où travaillent plus d’un demi-millier d’ouvriers (1904), dont la moitié rien que pour le secteur automobile. Un bureau d’études est mis en place, plusieurs innovations en ressortent. Fin 1905, Germain présente le Chainless 14/20 HP qui devient la référence de la marque en raison de son faible poids, de son équipement moteur particulièrement évolué (transmission à cardan, cylindres tournés, essieu arrière oscillant, châssis en tôle emboutie, etc.) et de sa ligne caractérisée par un radiateur de forme circulaire, ovale d’abord, ronde ensuite, à partir de 1907.

La SA des Ateliers Germain s’impose alors comme l’un des plus importants constructeurs d’automobiles du pays, reconnu par la fiabilité, l’élégance et la puissance de modèles qui se diversifient. À la veille de la Grande Guerre, Germain propose sept modèles différents et exporte énormément vers l’Angleterre. Comme pour de nombreuses sociétés wallonnes, l’occupation allemande de 14-18 constitue un violent coup d’arrêt. Pillés de leur matériel, les Ateliers Germain ne reprendront jamais la construction automobile, renouant avec la production de matériel ferroviaire, ainsi qu’une gamme importante de moteurs industriels et de moteurs marins. Quant à Auguste Germain, on perd sa trace, sa destinée s’étant entièrement fondue dans celle de sa société.

Dans les années 1930, la construction de camions rappelle les grandes heures automobiles, mais les commandes portent avant tout sur des moteurs destinés aux autorails du réseau français ; la tentation existe de renouer avec le glorieux passé, un essai est tenté en 1937, mais le contexte a considérablement changé. Après la Seconde Guerre mondiale, des bennes de voirie sortiront d’Anglo-Germain, nouveau nom de la société depuis sa fusion avec la Société Anglo-Franco-Belge de la Croyère (1964). À la fin des années 1960, le déclin économique wallon entraînait la société Germain dans sa suite de fermetures de charbonnages et d’outils sidérurgiques qui avaient fait la prospérité d’antan.

Sources

Annexes du Moniteur belge, 12 novembre 1897, n°3999, p. 429-436 ; n°4481, p. 991-996

http://www.rvccb.be/PAGES/CONSTRUCTEURS%20LISTE/constructeurs%20GFR.html

http://www.pscm.eu/zouteteam/pdf/voitures_belges.pdf

Reconstruire la ville sur la ville. Recyclage des espaces dégradés. Rapport intermédiaire de la subvention 2004-2005, Namur, MRW, 2005, p. 60

Pierre MASSET, Histoire de Monceau-sur-Sambre, Frameries, Dufrane-Friart, 1901, p. 159

Colnet (ou De Colinet) Gilles

Socio-économique, Entreprise

Pays wallon c. 1470, Barbençon 06/1535

Petit-fils de Jean Colnet (le premier de la dynastie de Leernes) et fils de Colard de Colnet (1430-1504) selon certaines sources, au contraire possible descendant des Colnet de Momignies (PAINCHART), Gilles Colinet s’inscrit néanmoins dans la tradition familiale et poursuit l’activité verrière implantée à Leernes (près de Fontaine l’Evêque, enclave en Hainaut dépendant de la principauté de Liège). Frère d’Englebert, il semble surtout être actif à Barbençon où les Colnet ont obtenu l’autorisation d’exploiter le four à verre de la part de Louis de Ligne (1475-1540). Dans l’église Saint-Lambert de Barbençon, une pierre tombale est dédiée à un Gilles Colnet, mort en juin 1535. Si l’autorisation d’exploitation est attribuée à Englebert par certains historiens, il apparaît cependant que Gilles, son frère, en est le principal exploitant. Les gobelets appelés « vaisseaux à boire » et des verres de vitrage surnommés « gros verres plats » vont assurer la notoriété des verres de Barbençon dans toute l’Europe. Sous tous les régimes politiques qui se succèdent alors assez rapidement, les Colnet conservent le privilège d’une activité verrière permanente.

On ignore si Gilles de Colnet exploitait le four de Barbençon de façon autonome ou s’il était engagé dans une entreprise familiale à la tête de laquelle se trouvait son aîné, Englebert. La seule certitude est l’omniprésence des Colnet en tant que maîtres-verriers en pays wallon jusqu’au XIXe siècle. On compte une centaine de Colnet actifs dans le secteur verrier au cours de la période dite des « Temps modernes ». Ils semblent avoir eu la sagesse de recourir à des verriers venus d’Italie dont les connaissances techniques sont supérieures à celles connues alors en pays wallon. On rencontre des Colnet en Brabant wallon, à Leernes, à Barbençon, à Froidchapelle, à Momignies et Beauwelz… En 1559, lorsque Philippe II confirme les privilèges accordés aux maîtres-verriers de Colnet, plusieurs sont des enfants nés du mariage entre Gilles de Colnet et Catherine de Romérée. Quatre garçons assureront la pérennité de la dynastie.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Luc ENGEN, Les verreries du Pays de Liège, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 135

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, 1998, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

H. FETTWEIS, Les verreries du Brabant wallon, idem, p. 111-115

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=gilles;n=de+colnet (s.v. 27 novembre 2014)

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

COLNET (ou COLLINET) Amandt

Socio-économique, Entreprise

Lieu de naissance inconnu après 1580, lieu et date de décès inconnus

« Facteur de verrerie » à Momignies, Amandt Colinet (Colnet) appartient à une dynastie de verriers actifs en pays wallon depuis la fin du XIVe siècle, et originaires du pays de Chimay. À la lecture d’une liste de privilèges accordés par Philippe II en 1559, on se rend compte qu’ils sont une dizaine de Colnet à en bénéficier pour des fours et exploitations installés à Barbençon, Froidchapelle, Momignies, Genappe, voire Namur et le pays de Liège. Amandt Colnet (ou Collinet) n’est pas explicitement cité parmi les Colnet bénéficiant des dits privilèges, mais il présente la particularité d’avoir tenu un journal de manière ininterrompue durant quarante ans sur l’activité des verreries de Momignies (entre 1567 et 1613). Cela devrait suffire pour le ranger parmi les illustres Colnet verriers, d’autant que son témoignage apporte une mine de renseignements sur la pratique quotidienne du métier, le contexte économique et politique de l’époque. Telle était la thèse développée par Raymond Chambon, cet historien, expert international de l’histoire du verre, qui découvrit plusieurs archives exceptionnelles, dont la monstrance de Beauwelz et le fameux Journal d’Amandt Collinet, qui lui permirent de démontrer que la région de Chimay était un lieu exceptionnel, avant-gardiste et permanent dans l’histoire du verre.

Si l’on en croit le journal, vers 1560, Amandt Colnet se rend notamment en Italie pour embaucher des ouvriers vénitiens et altarais, et les convaincre de travailler dans le pays de Chimay. Mais les guerres de religion sont néfastes à ses activités, à la fois par la baisse des commandes et le départ des ouvriers. Aussi, les deux verriers recrutés fuiront après quelque temps en raison des troubles qui règnent dans les Pays-Bas espagnols. Amandt Collinet en trouvera d’autres, venant de France ou de l’empire germanique ; vers 1582, la production reprend avec trois Altarais, et l’année suivante, il engage un Joseph Dorlodot et son fils, venus de France ; ils travailleront au Surginet à la fabrication de verres allemands. Les verriers italiens produisent alors des objets en verre fougère très clair de très bonne facture, ainsi que des objets « courants » décorés. En 1595, en raison des troubles à nouveau, les fours ne peuvent être rallumés, les ouvriers ayant fui vers d’autres cieux (Anvers, Liège notamment).

Les Colnet sont alors contraints de revendre la verrerie de Momignies ; néanmoins Amandt Colinet continue d’y être employé. Avec la fin du siècle, les verreries de Leernes et de Froidchapelle ferment définitivement : face à la concurrence, leur production de verre à vitre n’est plus compétitive ; les verreries s’installent désormais à proximité des gisements houillers. Avec ses « produits haute gamme », Beauwelz, par contre, reste à la pointe, quelques progrès techniques ayant été utilement introduits ; on y produit des verres de cristal qui concurrencent ceux de Philippe Gridolphi, à Anvers. Face à la multiplication des verriers, Gridolphi obtient des gouverneurs des Pays-Bas le monopole absolu de cette production dans les provinces espagnoles (1607) et, malgré l’intervention du prince de Chimay, Surginet doit cesser ses activités à la manière de Venise. La fournaise est définitivement éteinte en 1620. En un demi-siècle, les Colnet perdent quasiment toutes leurs activités verrières en pays wallon.

Découvert par Raymond Chambon, le Journal d’Amandt Collinet (Colnet) présente un intérêt substantiel pour appréhender la production verrière au XVIe et au début du XVIIe siècle. Cependant, la critique historique récente a démontré que ce témoignage exceptionnel d’un autre temps n’est rien d’autre qu’un faux, fabriqué grossièrement par Raymond Chambon. En 2001/2002, analysant la monstrance de Beauwelz, appelée aussi le Catalogue Colinet, Jutta-Annette Page a démontré que l’encre du Catalogue n’a été fabriquée qu’après 1840, qu’il a été écrit à la plume métallique et non à la plume naturelle et que l’analyse des papiers présente des incohérences. Démontrant force preuves à l’appui que les « trouvailles » de Chambon, dont son Journal d’Amandt Collinet, ont été forgées de toutes pièces vers 1940, Benoit Painchart affirme pour sa part que « le personnage emblématique d’Amandt Collinet (ou Colnet) ne peut en aucun cas être celui d’un maître de fournaise ayant exercé son activité de 1567 à 1613. Sa naissance se situe peu après 1580 » et il est d’une lignée de Colnet n’exerçant pas le métier de verrier, mais active dans la sidérurgie. Par ailleurs, cet Amandt Collinet a simplement été échevin puis mayeur de Beauwelz au début du XVIIe siècle.

Alors qu’il n’y a pas eu d’activités verrières au Surginet et au Fourmathot au XVIe siècle, cet Amandt Collinet occupe une place de choix dans de nombreux ouvrages et articles scientifiques qui s’appuyaient en toute confiance sur la synthèse de Chambon. Or, contrairement à la thèse de Chambon, le pays de Chimay n’a pas été, au XVIe siècle, « une aire de production d’exception, tant par l’excellence de ses produits que pour la précocité de ses installations en ce qui concerne « la façon de Venise » (PAINCHART, 22, p. 34).

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015, en particulier la deuxième partie : En quête de vérités, les preuves de la non-existence de Verreries au Surginet et au Fourmathot au XVIe siècle, dans Éclats de Verre, novembre 2013, n°22, p. 34-46

Benoît PAINCHART, Les Colinet non verriers et leur diffusion en terres de Chimay, de Trélon et d’Etroeungt, XIVe-XVIIe siècles, dans L’Avesnois. Bulletin du Cercle historique et généalogique de Berlaimont, septembre 2013, n°31, p. 43

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l’Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180

Ann CHEVALIER, Jacques TOUSSAINT, L’aventure du cristal et du verre en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1999

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique : des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Isabelle LECOCQ, Le verre plat dans le vitrail monumental des anciens Pays-Bas au XVIe siècle dans S. Lagabrielle et M. Philippe (éd.), Verre et fenêtre de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Actes de colloque, Paris, 2009, p. 147-157.

http://www.verre-histoire.org/colloques/verrefenetre/pages/p403_01_lecocq.html (s.v. novembre 2014)

COLINET (lignée Gilles Colnet) Robert

Socio-économique, Entreprise

Leernes c. 1430 – Barbençon fin du XVe siècle/début du XVIe siècle

À la suite des sérieux doutes émis sur les travaux de Raymond Chambon (par J-A. Page et J. Lefrancq), les recherches sérieuses menées par Benoît Painchart et publiées notamment par la revue Éclats de verre montrent que, dans le dernier quart du XIVe siècle, il existe dans le pays de Chimay trois branches distinctes de la famille Colinet : l’une, établie à Bourlers, est active dans la menuiserie ; une autre, établie à Macon, fournira des agents administratifs ; enfin, celle établie à Momignies sera active dans la fabrication du verre et, très vite, pour diverses raisons, cette dynastie de verriers essaimera dans le pays wallon. Ainsi, dès le XVe siècle, trouve-t-on des Collinet/Colnet à Leernes dans le pays de Liège, ainsi que dans le comté de Namur, dans le pays de Brabant et dans la région de Barbençon. Comme l’a indiqué Benoît Painchart, les pseudo-origines italiennes des Colinet n’ont aucun sens.

Fils d’un Jehan Colinet, Robert Colinet (Leernes c. 1430 – Barbençon fin du XVe siècle/début du XVIe siècle) est le premier maître de verrerie identifié en terre de Barbençon, où il s’est établi entre 1490 et 1517, du temps de Louis de Ligne. Autour de plusieurs fours à verre, cette branche des Colnet restera active et prospèrera à Barbençon/Froidchapelle, où plusieurs fours à verre fonctionnent jusqu’en 1715. En soit, il s’agit là d’une exceptionnelle sédentarité dans un secteur de la verrerie forestière habituée à se déplacer tous les vingt ans. D’autre part, Barbençon s’impose alors comme le « principal pôle verrier et réservoir des Colinet au XVIe siècle » (PAINCHART, 4, p. 19).

À cette longue implantation à Barbençon contribue une succession de Colinet, dont Gilles (c. 1470 – après 1533), fils de Robert, et les petits-fils de ce dernier, à savoir Nicolas (Barbençon c. 1500-1572), Adrien I (Barbençon s.d. – apr. 1559), François (Barbençon s.d. – apr. 1559) et Engrand ou Enguerrant (Barbençon s.d. – apr. 1559). En 1559, les quatre frères ont reçu la confirmation par Philippe II des privilèges accordés à la fin du siècle précédent à leurs ancêtres maîtres-verriers et si Nicolas comme Adrien sont identifiés à Barbençon, il semble que François et Enguerrant travaillent aussi à Momignies.

En ce milieu du XVIe siècle, les Colinet sont déjà à la tête d’un important réseau international verrier, disposant d’implantations de part et d’autre de toutes les frontières existant à l’époque ; au prix d’une forte endogamie, les Colnet conserveront le contrôle de l’activité verrière dans le pays wallon pendant plusieurs générations. Face à une demande toujours plus pressante, les Colnet offrent une qualité reconnue. Lors de son passage dans les Pays-Bas méridionaux, l’historien Louis Guichardin a été frappé par la supériorité du verre à vitre produit à Barbençon, comparé à celui de Hesse voire à celui de Lorraine ou provenant de Normandie. Avec leur technique de verre à boudine, les Colnet détiennent alors quasi le monopole sur le marché des provinces romanes, trouvant leur clientèle auprès des grandes familles seigneuriales. Aux privilèges liés à leur activité, les verriers Colnet ajouteront de nombreux biens et propriétés qui, au XVIIe siècle, les identifient à la noblesse.

Les origines et les activités des Colnet font l’objet de débats depuis de très nombreuses années ; ils sont loin d’être terminés. En effet, depuis le début du XXIe siècle, les écrits de Raymond Chambon sont très sérieusement remis en cause. Or, son ouvrage de synthèse sur l’histoire du verre en Belgique est une référence qui pèse lourdement sur la vision traditionnelle de l’histoire du verre dans le pays wallon, en particulier dans la région de Chimay. On restera par conséquent attentif à toute nouvelle information permettant de cerner parfaitement les activités des Colnet, ceux de la branche de Barbençon en particulier.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015, en particulier la deuxième partie : En quête de vérités, les preuves de la non-existence de Verreries au Surginet et au Fourmathot au XVIe siècle, dans Éclats de Verre, novembre 2013, n°22, p. 34-46 ; la troisième partie : En quête de découvertes, les voirreries de Barbençon et l’enracinement méconnu des Colinet aux limites des terres de Barbençon et de Beaumont, dans Éclats de Verre, mai 2014, n°23, p. 8-16

Benoît PAINCHART, Les Colinet non verriers et leur diffusion en terres de Chimay, de Trélon et d’Etroeungt, XIVe-XVIIe siècles, dans L’Avesnois. Bulletin du Cercle historique et généalogique de Berlaimont, septembre 2013, n°31, p. 33-45

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique : des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=gilles;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=englebert+ou+engrant;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=collart;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=francois;n=de+colnet;oc=3 (s.v. 27 novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

Colnet Englebert

Socio-économique, Entreprise

Pays wallon fin du XVe siècle, Leernes 1552

Descendant de la quatrième génération des verriers Colnet établis à Leernes, après s’être primitivement installés à Momignies, Englebert poursuit l’activité verrière familiale près de Fontaine l’Evêque, enclave en Hainaut dépendant de la principauté de Liège. Selon certains historiens (PHILIPPE à la suite de CHAMBON), il apparaît surtout qu’Englebert de Colnet est à l’origine de la verrerie spécialisée de Surginet à Beauwelz, dans le pays de Chimay (1506), où il a introduit la fabrication de verre fougère « à la façon de Venise ». Peut-être, est-ce à l’occasion d’un voyage que Colnet a appris le secret de fabrication du « verre fougère » ; peut-être a-t-il réussi à convaincre des « transfuges » de Murano, déjà actifs dans l’empire germanique, de se mettre à son service tout en lui livrant leur secret.

Ceux-ci maîtrisent des techniques autres que celles des Altarais : originaires d’Altare, les verriers de la famille Ferry qui se sont installés peu avant la fin du XVe siècle à Haumont-Fayt deviennent de sérieux concurrents pour les Colnet qui cherchent le moyen de les contrer. Quel que soit le moyen utilisé, Englebert de Colnet aurait été le premier à introduire en pays wallon la fabrication de ces verres à la vénitienne, décorés d’émaux, ainsi que de beaux verres transparents et, en 1506, à obtenir les autorisations nécessaires (notamment auprès du prince de Chimay) pour la fournaise de Surginet à Beauwelz. En 1549, lors d’un séjour en Hainaut, Charles-Quint et son fils, le futur Philippe II, aurait rendu visite au four à verre du Surginet. Afin de prouver la qualité de leur savoir-faire, les hommes d’Englebert de Colnet et de son fils François auraient réalisé deux pièces exceptionnelles qui sont offertes aux visiteurs : une galère en verre blanc, décorée finement et mesurant un mètre vingt-cinq de long, ainsi qu’un vase sophistiqué à la manière de Venise.

Émanant des travaux de Raymond Chambon, tous ces éléments biographiques sont faux. À la suite de J-A. Page et de J. Lefrancq, Benoit Painchart a en effet démontré que Raymond Chambon avait sciemment construit de fausses archives, dessins à l’appui (la monstrance de Beauwelz, le Journal d’Amandt Collinet, la prétendue requête de 1607) pour alimenter sa thèse d’une activité verrière permanente et exceptionnelle au Surginet et au Fourmathot. S’il paraît peut-être moins glorieux, le parcours de vie d’Englebert Colnet n’en conserve pas moins autant d’intérêt, tant il est exemplatif du dynamisme de cette famille spécialisée dans le métier du verre, en pays wallon, depuis la fin du XIVe siècle.

Par un mariage destiné à renforcer les intérêts familiaux (1527), Englebert Colinet s’unit à Jacqueline, d’une autre grande famille de verriers wallons du XVIe siècle, les de Liège, originaires de Leernes. De la sorte, il fortifie l’implantation des Colinet en Brabant, en particulier du côté de Limelette. Maitre verrier principalement actif dans le roman pays de Brabant, Englebert Colnet offre tant une production raffinée que des fabrications d’usage courant qui lui valent le soutien renouvelé de l’empereur : signées par Charles Quint, des lettres patentes qui lui sont remises en 1531 confirment ses privilèges au nom de tous les autres verriers du Brabant. Il aurait obtenu de surcroît l’autorisation d’exploiter d’autres fours à verre à différents endroits de l’empire sans avoir besoin d’en référer (1540), tout au moins pour les verres d’usage courant ; les Colnet n’auront cependant pas l’envergure suffisante pour exploiter pleinement ce privilège ; ils limiteront leurs activités au pays wallon.

Englebert est-il alors le chef de la famille de Colnet dans la première moitié du XVIe siècle, employant des membres de la fratrie, recrutant de nouveaux verriers italiens (ceux de Murano), voire s’alliant avec ses concurrents (les Ferry d’Altare, après les Deliège), en différents endroits du pays wallon ? Son frère Gilles a-t-il une activité indépendante et autonome ? Peut-être après avoir obtenu des Ferry qu’ils partagent leur monopole sur les verres « à la façon de Venise », la seule certitude est que les enfants d’Englebert comme ceux de Gilles vont assurer l’omniprésence des Colnet en tant que maîtres-verriers en pays wallon jusqu’au XIXe siècle. On compte une centaine de Colnet actifs dans le secteur verrier au cours de la période dite des « Temps modernes » et leur production va inonder le marché wallon. Ils auront aussi la sagesse de recourir à des verriers venus d’Italie dont les connaissances techniques restent supérieures à celles connues alors en pays wallon. On rencontre des Colnet en Brabant wallon, à Leernes, à Barbençon, à Froidchapelle, mais plus à Momignies et à Beauwelz au XVIe siècle…

En Brabant wallon, du côté de Glabais et de Bousval, des maîtres verriers de la famille Colnet se sont en effet établis le long du Cala, de la Lasne et de la Falise, à proximité des monastères qui offrent travail et protection et des seigneuries qui leur donnent des responsabilités administratives. Les verriers Colnet (Colinet) ont leur exploitation sur les trois cours d’eau. Leur production se limite à de la gobeleterie ordinaire, généralement réalisée par de la main d’œuvre française. À Barbençon, certains historiens avancent qu’Englebert y a obtenu l’autorisation d’exploiter le four à verre de la part de Louis de Ligne (1475-1540). Or, dans l’église Saint-Lambert de Barbençon, une pierre tombale est dédiée à un Gilles Colnet, mort en juin 1535, qui pourrait bien être le frère d’Englebert. Il nous paraît par conséquent plus logique d’attribuer cette exploitation à Gilles, d’autant que deux de ses fils en hériteront. Les gobelets appelés « vaisseaux à boire » et des verres de vitrage surnommés « gros verres plats » vont assurer la notoriété des verres de Barbençon dans toute l’Europe. Sous tous les régimes politiques qui se succèdent alors assez rapidement, les Colnet conservent le privilège d’une activité verrière permanente.

Les origines et les activités des Colnet font l’objet de débats depuis de très nombreuses années ; ils sont loin d’être terminés. L’ouvrage de synthèse sur l’histoire du verre en Belgique de Chambon est une référence qui pèse lourdement sur la vision traditionnelle de l’histoire du verre dans le pays wallon, en particulier dans la région de Chimay. On restera par conséquent attentif à toute nouvelle information permettant de cerner parfaitement les activités des Colnet, d’Englebert (de) Colnet en particulier.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015, en particulier la deuxième partie : en quête de vérités, les preuves de la non-existence de Verreries au Surginet et au Fourmathot au XVIe siècle, dans Éclats de Verre, novembre 2013, n°22, p. 34-46

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Luc ENGEN, Les verreries du Pays de Liège, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 135

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=jean;n=de+colnet;oc=3 (s.v. novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, 1998, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2004_num_82_4_7239_t1_1189_0000_2 (s.v. décembre 2014)

http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180

André DEFLORENNE, Momignies 2000 ans d’histoire verrière, Centre culturel de Momignies, 2002, 2e éd.

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=gilles;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=englebert+ou+engrant;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=collart;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=francois;n=de+colnet;oc=3 (s.v. 27 novembre 2014)

Colard de COLNET (dit aussi Nicolas ou écrit Collart, voire Colart) Colard

Socio-économique, Entreprise

Leernes c. 1430, Leernes début du XVIe siècle (après 1504)

Pour Georges Dansaert, il ne fait aucun doute qu’à l’origine, les Colnet venaient d’Italie – les Colneti de Venise –, avec le lourd bagage des verreries du XVe siècle. Ils sont passés par Anvers et ont essaimé dans les Pays-Bas, en Hainaut particulièrement, ainsi qu’en principauté de Liège. Dansaert identifie un Jean (de) Colnet à Fontaine-l’Evêque en 1438 qui s’occupe d’une verrerie. Virgile Lefebvre ajoute qu’il avait fait construire là-bas une petite fabrique dont l’emplacement est dénommé « chemin du four à verre », actuelle « rue du four à verre ». En déconstruisant définitivement la piste des origines italiennes des Colinet, Benoît Painchart confirme qu’une branche de la famille Colinet, spécialiste en verrerie, était établie à Momignies dans la dernière moitié du XIVe siècle. Les frères Jehan et Collart Colinet y étaient actifs. Par la suite, deux « Jehan Colinet » poursuivront à partir de Momignies les activités de Collart, tandis qu’un Jehan puis un Collart assureront la succession du « premier » Jehan, mais en établissant leur four à verre à Leernes, en pays de Liège.

Petit-fils de Jehan Colinet ou Colnet (c. 1350 – 1412/1414), fils de Jean Colnet (c. 1400 – av. 1479), natif du pays wallon dans les années 1430, Colard Colnet est le troisième représentant de la branche de Leernes de la dynastie des Colnet, appelés à devenir les maîtres de la plupart des verreries « wallonnes » au XVIe siècle ; les Colnet/Colinet/Collenet, quelle que soit l’orthographe, seront présents en Brabant wallon, en principauté de Liège et de moins en moins dans le pays de Chimay ; pendant quatre siècles, leurs produits satisferont les besoins du marché en verre à vitre et en verre commun du pays wallon. Les Colnet ou Colinet ont acquis une bonne connaissance du métier de verrier par une très longue tradition familiale et un premier apprentissage du « procédé normand », dit aussi « des plateaux ». Par la suite, ils pourraient avoir appris des secrets de fabrication auprès de Vénitiens émigrés (CHAMBON, PHILIPPE).Selon Painchart, c’est en 1447 que Jehan Colinet – le père de Colart – obtient de l’abbaye de Lobbes le droit d’ouvrir un four à verres dans la paroisse de Leernes. Quinze ans plus tard, signe dans son intégration réussie dans son nouveau milieu, il est fait mayeur de Leernes (1462). En 1467, Jehan Collinet et son fils Collart sont anoblis par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et se voient accorder de nombreux privilèges. Ces dispositions s’inspirent de celles octroyées en France par Charles VII à l’égard d’un verrier de l’Aisne en 1438. En pays wallon, ce sont les plus anciennes reconnaissances connues à propos de verriers.

En raison de l’importance accordée à leur activité artisanale si particulière, les Colnet sont « tenus et réputés pour gens francs, ainsi que leurs familles et leurs serviteurs, sans être ou pouvoir être contraints de subventions, aides, gabelles, impôts ou servages quelconques ». Les Colnet bénéficient de surcroît d’une protection particulière – eux et leurs biens – de la part du grand bailli du Hainaut. Durant la période bourguignonne caractérisée par l’unification de territoires jusque-là disparates, le père Colinet va savamment déjouer les entraves frontalières et dédouaner progressivement son commerce des droits de passage : « il s’agit du premier exemple connu en Europe d’abolition des barrières fiscales pour la commercialisation du verre à l’échelle internationale » (PAINCHART). « Maître Collart Colnet » poursuivra dans la lignée familiale et, en 1479, il obtiendra de Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège, la confirmation des titres et privilèges accordés aux Colnet par les Bourguignons. Ainsi, le maître verrier jouit-il encore plus de facilités pour commercer par-delà les frontières politiques et surtout fiscales de son temps.

Selon Chambon, Colart Colnet possédait à Macquenoise, paroisse de Momignies, tant le four à verre que des maisons et des terres, ainsi que des droits pour couper des arbres en Thiérache (c. 1473). En 1467, 1479 et 1504, Colard de Colnet est reconnu comme maître principal du four à verres de Leernes (enclave en Hainaut dépendant de la principauté de Liège). Exerçant un métier très spécialisé, considérés comme des gentilshommes, les membres de la famille Colnet sont les principaux artisans de leur exploitation, jaloux de leurs secrets et de leur savoir. Colard assure la formation de ses fils Gilles et Englebert ; ils seront à l’origine des deux principales branches des Colnet, dont celle de Gilles sera la plus longue.

Les origines des Colnet ainsi que leurs activités font l’objet de débats depuis de très nombreuses années ; ils sont loin d’être terminés. En effet, depuis le début du XXIe siècle, les écrits de Raymond Chambon sont très sérieusement remis en cause. Or, son ouvrage de synthèse sur l’histoire du verre en Belgique est une référence qui pèse lourdement sur la vision traditionnelle de l’histoire du verre dans le pays wallon, en particulier dans la région de Chimay. À l’instar de Benoît Painchart qui – notamment dans la revue Éclats de Verre – a donné un sérieux coup de balai sur l’historiographie traditionnelle, on restera par conséquent attentif à toute nouvelle information permettant de cerner les activités des Colnet, de Colard (de) Colnet en particulier.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Luc ENGEN, Les verreries du Pays de Liège, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 135

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=jean;n=de+colnet;oc=3 (s.v. novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, 1998, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2004_num_82_4_7239_t1_1189_0000_2 (s.v. décembre 2014)

http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

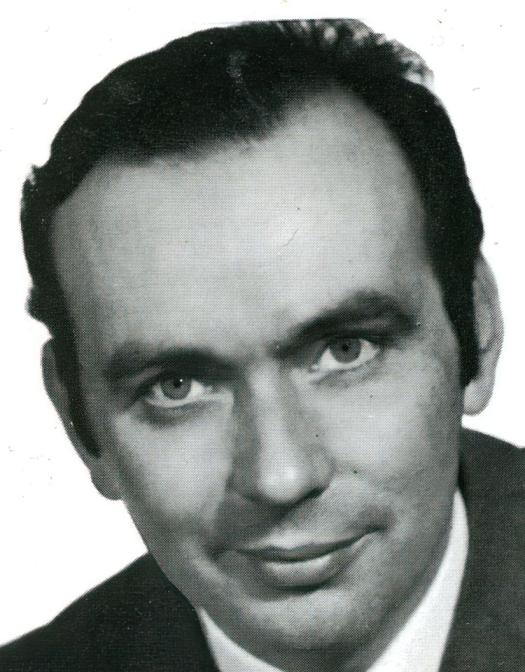

Delruelle Gérard

Socio-économique, Entreprise

Liège 28/06/1933, Tervueren 9/10/2019

Ingénieur civil spécialisé dans la métallurgie, Gérard Delruelle est diplômé de l’Université de Liège en 1957 et commence sa carrière professionnelle au sein de la Société métallurgique de Prayon, société dont son père Jules-Émile et son oncle, André, sont responsables et où son frère aîné, Jacques, est administrateur. Attaché à la direction (1959-1973), il devient rapidement responsable du département Recherche et Développement. En 1972/3, définitivement ébranlée par le premier choc pétrolier, la société est cependant mise en liquidation. Gérard Delruelle devient alors administrateur-délégué de la SA Mechim (1974-1978), et le vice-président de son Comité de Direction de 1979 à 1983. En 1978, il est aussi président du Conseil d’administration de la Sogep, et sera administrateur-délégué de la Sybetra, un ensemblier industriel actif au Moyen Orient et filiale de la Société générale de Belgique.

Parallèlement, il a été séduit par le projet politique d’Omer Vanaudenhove qui transforme le Parti libéral en une formation qui se veut plus ouverte au monde catholique, s’affiche belgicaine et se présente désormais sous le nom de PLP-PVV. Le succès est au rendez-vous en mai 1965, puisque le Parti pour la Liberté et le Progrès double quasiment sa représentation. Parmi les élus de l’arrondissement de Liège, Gérard Delruelle s’ouvre les portes de la Chambre des représentants, sans nécessairement partager tout le projet Vanaudenhove.

Membre de la Commission des Finances et de la Commission des Affaires économiques, il contribue à introduire la représentation des cadres dans la loi sur l’organisation de l’économie. Si l’élan libéral est coupé au soir des élections de mars 1968, notamment par l’émergence en Wallonie du Rassemblement wallon, G. Delruelle conserve son mandat de député et se montre particulièrement sensible aux revendications wallonnes.

Au sein du Groupe de Travail pour les Problèmes communautaires (dit Groupe des XXVIII) qui se réunit en 1969, Gérard Delruelle apporte son appui, au nom du PLP-PVV, à la proposition de François Perin (président du RW) de confier aux régions un pouvoir normatif de décision dans certaines matières : « Il faut donner du pouvoir et des compétences aux trois régions. [...] La Wallonie doit recevoir quelque chose sur le plan économique en échange de l’autonomie culturelle que réclame la Flandre. Donnez aux régions des milliards pour régler leurs problèmes prioritaires ». Ayant reçu des garanties du gouvernement (été et automne 1970), les libéraux wallons – dont G. Delruelle et P. Descamps – apportent leurs voix pour former la majorité nécessaire à l’adoption de la révision de la Constitution (décembre 1970) reconnaissant le principe des trois régions et des trois communautés.

Président de la Commission des Affaires économiques au sein du PLP wallon, G. Delruelle rate sa réélection lors du scrutin de novembre 1971, pâtissant de la montée en puissance du Rassemblement wallon, alors deuxième parti de Wallonie et bien implanté à Liège. En cours de législature, cependant, il est repêché comme sénateur coopté, pendant un très bref moment (8 novembre 1973-30 janvier 1974), de la démission de Henri Maisse jusqu’à la chute du gouvernement sur l’affaire Ibramco. À l’heure du PRLw, dont il est un des membres-fondateurs, il siègera encore une législature à la Chambre des représentants, entre 1977 et 1978. N’étant plus candidat, il reste un proche des libéraux liégeois, de Jean Gol en particulier.

En 1983, Gérard Delruelle est nommé à la présidence de la SA Cockerill-Sambre fonction qu’il exerce jusqu’en 1988. Quand il quitte le groupe, à la demande de Jean Gandois, il emmène avec lui ce qu’il reste de Metalprofil, ex-leader dans le secteur des profilages en acier : cette société s’est transformée en Polypal et était déficitaire durant les années 1980. À la tête du holding Polysoc qu’il préside et qui détient 100% du capital de Polypal Europe SA, G. Delruelle devient le patron d’une société liégeoise, basée aux Hauts-Sarts, mais au rayonnement européen. Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de rayonnage de stockage industriel, elle est entrée en bourse en 1990, avant d’être l’objet d’une OPA amicale d’un groupe anglais qui achète l’entreprise pour 1,63 milliard de francs en 1992. G. Delruelle reste le patron du holding Polysoc.

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de Presse

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 198

Philippe DESTATTE, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Député de Liège (1965-1971)

Sénateur coopté (1973-1974)

Député (1977-1978)

Colnet Jean

Socio-économique, Entreprise

Hainaut c. 1350 – début du XVe siècle (c. 1412-1414)

L’activité verrière en pays wallon remonte à l’époque romaine, affirme-t-on généralement, et la région de Chimay est considérée comme son berceau en raison d’une production à Momignies (fournaise Mathot) datée de 1184, de la présence d’un « Pierre le verrier » vers 1259 et d’une activité verrière à la Loge Wactiaux vers 1413, en Thiérache, selon principalement l’historien Raymond Chambon. Mais l’expertise de ce dernier est fortement contestée. Or, son ouvrage de synthèse sur l’histoire du verre en Belgique est une référence qui pèse lourdement sur la vision traditionnelle de l’histoire du verre dans le pays wallon. Les activités de la famille Colnet (ou Colinet voire Collenet) dans le métier du verre y sont connues pour remonter à plusieurs générations. Mais les origines mêmes des Colnet sont au centre de débats depuis de très nombreuses années ; ils sont loin d’être terminés. À l’instar de Benoît Painchart qui – notamment dans la revue Éclats de Verre – a donné un sérieux coup de balai sur l’historiographie traditionnelle, on restera par conséquent attentif à toute nouvelle information permettant de mieux cerner encore les activités des Colnet, de Jean Colnet en particulier.

Pour les uns, les Colnet sont originaires de Venise : un Jean Colnet/Colneti « écuyer » se serait établi à Leernes, près de Fontaine-l’Évêque au XVe siècle (LEFEBVRE), et en l’occurrence Leernes fait alors partie de la principauté de Liège ; pour les autres, c’est un certain Englebert Colnet, maître-verrier originaire de Thiérache, qui introduit en pays wallon des secrets de fabrication provenant de Vénitiens émigrés et permettant de produire du verre « à la façon de Venise » ; on rencontre aussi chez Raymond Chambon et chez Michel Philippe la thèse d’une famille « régionale », « thiérachonne », les Colinet, famille de verriers « des plus prolifiques et durables » du pays wallon. La branche plus tardive de Thiérache semble quant à elle revendiquer des origines dans le Hainaut… Pour Georges Dansaert, il ne fait aucun doute que les Colnet venaient d’Italie – les Colneti de Venise –, avec le lourd bagage des verreries du XVe siècle. Ils sont passés par Anvers et ont essaimé dans les Pays-Bas, en Hainaut particulièrement, ainsi qu’en principauté de Liège. Dansaert identifie un Jean (de) Colnet à Fontaine-l’Evêque en 1438 qui s’occupe d’une verrerie. Virgile Lefebvre ajoute pour sa part que ce Jean de Colnet avait fait construire là-bas une petite fabrique dont l’emplacement est dénommé « chemin du four à verre », actuelle « rue du four à verre ». À ce moment, Jean Colnet aurait surtout produit des vitraux. Ce serait, par conséquent, la première mention d’une verrerie sur le sol de la principauté de Liège.

L’enjeu des origines des Colnet dépasse la simple dimension historique. Il nourrit d’arguments tant le discours patriotique – national comme régional – que la construction d’une généalogie aux ascendants illustres. Dès lors, les démarches scientifiques de Benoît Painchart sont capitales quand elles aboutissent à démontrer qu’il n’y a pas d’origine italienne chez les Colnet au XVe siècle et que dès la fin du XIVe siècle, trois branches de Colinet sont implantées dans le pays de Chimay, l’une de verriers à Momignies, l’une d’agents administratifs à Macon, l’autre de charpentiers spécialisés à Bourlers. Dans le même temps, il écarte les datations antérieures à 1413 énoncées ci-dessus. Mais les Colinet sont bien présents à Momignies en 1378 et un document de 1416 témoigne de la présence d’un Colinet verrier dans le pays de Liège, tandis qu’un autre est actif à Namur. Dès la première moitié du XVIe siècle, on rencontrera en pays wallon un nombre élevé de verreries nouvelles, capables de réaliser un verre blanc incolore, d’une assez bonne qualité (Beauwelz (1506), Thy (vers 1518), Macquenoise (1550), Momignies, Froidchapelle et Barbençon (1559) ainsi qu’à Leernes/Fontaine-l’Évêque).

La lignée des Colnet verriers est bien issue du pays de Chimay (PAINCHART). « Le cœur économique de l’activité se situe entre Fourmies et Chimay. (…) Le bois fournit à l’époque le combustible » (PHILIPPE). On trouve de la chaux et de la potasse à Chimay et du sable dans la région de Barbençon. La plupart de ces verreries « wallonnes » sont aux mains des descendants de Jean (ou Jehan) Colnet/Colinet/Collenet ; pendant quatre siècles, leurs produits satisferont les besoins du marché en verre à vitre et en verre commun du pays wallon. À l’origine, ils utilisaient le « procédé normand » dits « des plateaux ».

Selon Painchart, la présence de Jehan Colinet (c. 1350 – c. 1412/1414) et de son frère Colart (c. 1350 – 1422) comme verriers à Momignies est attestée par un document remontant à 1378. Par la suite, au moment de la scission de la terre de Chimay (1412), entre le comte de Hainaut et la maison de Chatillon-Blois, un autre document témoigne du travail au four de Colart (ou Collart) avec ses enfants, mais Jehan n’est plus mentionné. En raison des guerres et conflits politiques qui touchent le pays de Chimay, il est vraisemblable que le four de Momignies sera provisoirement éteint en 1425. Mais, selon la généalogie établie par Painchart, le sieur Jehan Colinet n’est alors plus de ce monde depuis une dizaine d’années.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Luc ENGEN, Les verreries du Pays de Liège, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 135

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=jean;n=de+colnet;oc=3 (s.v. novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, 1998, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2004_num_82_4_7239_t1_1189_0000_2 (s.v. décembre 2014)

http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Théodore BERNIER, La plus ancienne famille belge de gentilshommes verriers. Les Colnet, dans L’Éducation populaire, 30 août 1888, n°35

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

Venanzi Bruno

Socio-économique, Entreprise

Liège 08/07/1970

La libéralisation européenne dans le secteur de l’énergie a surtout bouleversé, en Wallonie, les secteurs traditionnels du gaz et de l’électricité. En date du 1er janvier 2007, le marché wallon est entièrement ouvert à la concurrence. Dans cette perspective, à côté des acteurs traditionnels, grands opérateurs privés ou intercommunales, apparaissent de nouvelles enseignes, régionales ou filiales de grands groupes étrangers. Jusqu’alors active dans la téléphonie et le conseil en facturation électronique, la société Lampiris obtient, dès 2004, de la Commission wallonne pour l’énergie (Cwape), les licences nécessaires pour vendre l’électricité en Wallonie. Fondée en 2003 par Bruno Vanderschueren et Bruno Venanzi, cette société wallonne et verte s’ouvre aussi rapidement au secteur du gaz et se présente aux PME et aux particuliers avec une politique de low cost.

Administrateur délégué d’une société qui se présente comme le seul fournisseur d’électricité wallon, indépendant et fournissant une énergie 100 % verte, Bruno Venanzi n’avait pas originellement opté pour cette activité.

Après des humanités au Collège saint-Louis, il est attiré par les romanes (1989-1990), avant de s’orienter vers l’histoire (1991-1996), tout en exerçant un job d’étudiant dans un call center tenu par Olivier Geonet. Il n’achève pas son cursus à l’Université de Liège et s’intéresse davantage à l’économie, qu’il part étudier à la Vrije Universiteit Amsterdam.

Account manager chez Belgacom pendant cinq ans (1995-2000) à l’heure de la libéralisation des télécommunications, sa route croise ensuite celle de Bruno Vanderschueren chez MCI-WorldCom (2000-2002). Consultant chez Certipost (2002), filiale de Belgacom et de La Poste spécialisée dans la création de guichet administratif électronique, Bruno Venanzi y travaille sur des projets de facturation et de carte d’identité électroniques. En contact avec l’intercommunale liégeoise d’électricité (ALE), il réfléchit aussi aux perspectives de la future libéralisation du marché wallon de l’énergie. Avec l’aide de Xavier Brenez, il élabore un solide business plan et, en s’associant à Bruno Vanderschueren, il décide de créer sa propre société, 3BE (2003). Pour constituer leurs fonds de roulement, les deux hommes organisent notamment un salon de l’énergie au Heysel, concept qui est revendu, de même que les activités de facturation électronique, quand toutes les autorisations sont accordées au petit opérateur d’énergie (fin 2004). Lampiris, mot qui signifie luciole en grec, peut désormais s’envoler.

Visant les 10.000 clients à l’entame de 2007, Lampiris connaît des débuts fulgurants, puisque la société en compte plus de 50.000 quelques mois seulement après l’ouverture du marché. Jouant la carte du commerce en ligne, Lampiris se fournit en électricité auprès de petites unités de production situées en Wallonie (éoliennes de Perwez, cogénération aux Awirs, bio-méthanisation, etc.). Avec le soutien de la Sowalfin, Lampiris encourage les initiatives de producteurs wallons d’énergie renouvelable, ainsi que les conventions avec des partenaires décidés à acheter collectivement leur énergie. Créatif dans ses démarches commerciales, Bruno Venanzi est l’un des premiers à tenter de vendre l’électricité et le gaz dans les supermarchés, sans rencontrer le succès espéré (2008-2010). Jouant en permanence la politique du prix, Lampiris dépasse les 800.000 compteurs dix ans après sa création et commence à explorer le marché français.

Lançant un service d’isolation des maisons particulières, les administrateurs-délégués de Lampiris diversifient ainsi les activités de la société, en proposant aussi la fourniture de pellets ou de bois de chauffage, en offrant des services liés à leur core business et en explorant des projets permettant de produire eux-mêmes leur électricité verte (éolien et cogénération). Attentif aux choix du gouvernement fédéral concernant l’avenir des centrales nucléaires belges, Bruno Venanzi est l’un des signataires d’une lettre ouverte l’invitant à tourner le dos à l’énergie nucléaire (2014).

En 2016, il vend la société au groupe Total. Ce rachat provoque une indignation de nombreux clients déçus que l'entreprise se revendiquant 100 % verte et 100 % belge passe sous le contrôle du géant pétrolier français.

Administrateur de Meusinvest, il accède à la présidence du « Réseau entreprendre Wallonie » en 2014 et attire les bureaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège-Verviers-Namur à Sclessin. À cet endroit, c’est une autre présidence qui focalise l’attention médiatique sur Venanzi.

Supporter du Standard de Liège depuis toujours, Bruno Venanzi est entré dans le Conseil d’administration du club de football présidé par Roland Duchâtelet. Vice-président, ce marathonien devient l’actionnaire majoritaire du club de football, en juin 2015.

Il restera à la tête du club jusqu'en 2022, date à laquelle il revend le club liégeois au fonds d'investissement américain 777 Partners.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Le Soir, 18 mai 2007 ; La Libre, 27 octobre 2007 ; Trends/Tendance, 28 avril 2011, 24 janvier 2013, p. 98 ; L’Écho, 14 mars 2015, p. 38