G. Focant - SPW

Tour Henri VIII

La tour Henry VIII dite « Grosse Tour » ou « tour des Anglais » constitue le dernier vestige d’une citadelle érigée au XVIe siècle par ces derniers - maîtres de la ville de 1513 à 1519 - afin de protéger la rive gauche de l’Escaut. Les remparts de la deuxième enceinte urbaine, renforcés pour l’occasion, constituent alors les flancs nord et ouest d’une citadelle quadrangulaire destinée à accueillir 5 000 hommes. Six nouvelles tours d’artillerie, dont celle-ci, bâties le long des flancs sud et est complètent un aménagement défensif, démantelé par Vauban à la fin du XVIIe siècle.

Cette tour d’artillerie relativement bien préservée adopte un plan circulaire de 28 m de diamètre pour une quinzaine de mètres de hauteur et possède des maçonneries de 7 m d’épaisseur, constituées de pierres calcaires revêtues d’un parement de grès à l’extérieur et de briques à l’intérieur. Elle comporte deux casemates superposées sous un terre-plein, accessibles par des escaliers intra muros. Une vaste salle de garde est elle aussi aménagée dans l’épaisseur de la muraille tournée vers l’intérieur de la citadelle. Trois embouchures de tir traversent les parois des deux niveaux tandis qu’un orifice au centre de la couverture voûtée permettait de hisser ou d’avoir accès à des éléments d’artillerie sur la terrasse sommitale. Encore inspirée par la tradition médiévale mais construite à une époque charnière dans l’art militaire, la tour Henry VIII constitue la dernière tour d’artillerie conservée en Wallonie. Elle fait l’objet d’un projet de restauration.

Place Verte

7500 Tournai

Classée comme monument le 13 octobre 1980

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Musée des Beaux-Arts de Tournai

Le musée des Beaux-Arts de Tournai constitue le seul monument dessiné par Victor Horta destiné, dès l’origine, à remplir cette fonction. Il est, en outre, une des rares commandes publiques témoignant du passage de l’architecte de l’Art nouveau vers l’Art déco.

Le projet muséal est né de la collaboration entre le mécène Henri Van Cutsem, désireux d’assurer la pérennité de sa collection d’œuvres d’art, le sculpteur Guillaume Charlier et Victor Horta. L’idée est pour la première fois évoquée en 1903, mais il faudra attendre 1928 pour en voir la concrétisation. La genèse en est complexe, au gré d’avant-projets successifs dessinés par l’architecte et remaniés pour mener à un ensemble de plus en plus ambitieux, menaçant le budget imparti. Les travaux ne commenceront qu’en 1913 pour être suspendus lors de la Première Guerre mondiale et ce, pour dix ans. En 1923, Victor Horta reprend le dossier en simplifiant son dernier projet, dans un souci d’économie.

Le musée, tel qu’inauguré en 1928, se compose d’une enveloppe relativement sobre dont ne se détachent que quelques éléments décoratifs au niveau du porche d’entrée. Ce dernier est surmonté d’un groupe statuaire monumental de Guillaume Charlier. Passé un vaste volume d’accueil, on gagne d’amples salles rayonnantes coiffées de grandes verrières. Celles-ci fournissent un éclairage zénithal original et tranchent avec une majorité de murs aveugles portant une décoration somme toute limitée pour des raisons budgétaires.

Rue de l'Enclos Saint-Martin

7500 Tournai

Classé comme monument le 13 octobre 1980

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

© SPW-Patrimoine-Guy Focant

Maisons de la rue des Jésuites n° 12 à 16

Cette rangée d’habitations, large de 7,20 m, constitue un exemple précieux de la transition entre les styles roman et gothique. Construites en pierre, celle-ci remplacent, peut-être dès le début du XIIIe siècle, des constructions privées mentionnées au XIIe siècle déjà dans les archives du chapitre de la cathédrale comme les propriétés de grands bourgeois exerçant l’activité de changeurs.

Au XIVe siècle, le bâtiment est scindé en trois parties, dont une sera par la suite profondément modifiée. La construction passe au XVIIe siècle aux mains des Jésuites qui y logent les professeurs de leur premier collège des Pays-Bas. Les modifications apportées à cette époque touchent principalement les colonnettes qui scindent les hautes baies vitrées quadrangulaires des deux niveaux de façade.

Une partie des exemplaires du rez-de-chaussée sera enlevée pour ne conserver que des ouvertures rectangulaires dont la succession est interrompue par les portes d’entrée. La seconde moitié du XVIIe siècle voit la création d’une fondation destinée à venir en aide aux orphelines. Elle accueillera entre autres au siècle suivant les deux sœurs de Robespierre.

La rangée de maisons est ensuite partagée entre les institutions publiques et des propriétaires privés avant d’être rachetée et de bénéficier, dans les années 1980, d’une restauration, guidée par des recherches archéologiques préalables.

Rue des Jésuites

7500 Tournai

Classées comme monument le 15 septembre 1936 (maisons n° 12 et 14) et le 30 juin 1953 (maisons, n° 14b et 16)

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

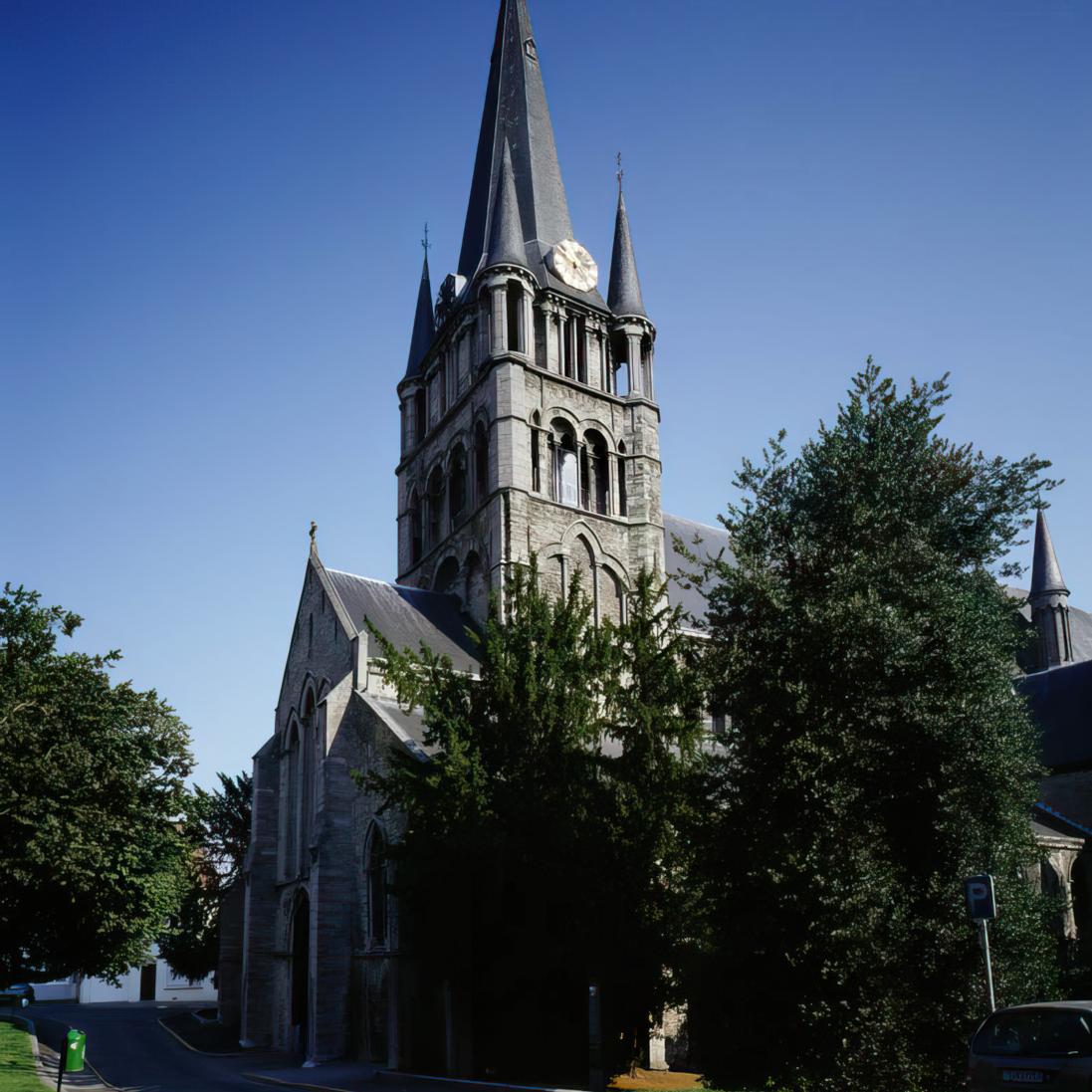

Église Saint-Jacques à Tournai

L’église Saint-Jacques est la seconde en importance après la cathédrale de Tournai. Elle fait partie, avec d’autres églises paroissiales, d’un noyau d’édifices religieux des XIIe et XIIIe siècles exceptionnellement conservés.

Son allure, complexe de prime abord, témoigne des différents stades qui ont mené la construction à son état actuel : église romane en grande partie disparue, édifice plus vaste et chœur gothiques. De la première phase de l’église, datée de la seconde moitié du XIIe siècle, seule subsiste la tour de plan rectangulaire, rehaussée à la fin du siècle. Cette tour occupait à l’origine la croisée, lieu où le transept rejoint la nef. Cette dernière se prolongeait donc au-delà du porche actuel, remanié aux XVe et XVIIIe siècles et reconstruit au XIXe siècle.

Au début du XIIIe siècle, décision est prise de reconstruire l’église. L’ancienne tour de croisée, récemment augmentée de deux niveaux pour aboutir à une flèche octogonale encadrée de quatre flèches angulaires, devient donc tour-porche et une nouvelle nef vient s’y accoler à l’est, de même qu’un transept bas et un chœur aujourd’hui disparu. Cette nef et le transept qui l’accompagne constituent un bel exemple d’un style gothique local qui conserve de nombreux éléments romans.

Une couverture en forme de berceau lambrisé, restituée au XIXe siècle dans une charpente d’origine, orne la nef centrale. Le chœur actuel date de la seconde moitié du XIVe siècle et, complété de chapelles latérales, éclaire la nef de ses hautes baies. Les murs et voûtes de ces chapelles sont ornés de peintures murales du XVe siècle représentant, entre autres, des anges musiciens. Les vitraux sont en cours de restauration (2011). Remarquons les chapiteaux typiques du gothique scaldien. Ceux-ci sont ornés de feuilles de palmes qui s’enroulent sur elles-mêmes.

Place Saint-Jacques

7500 Tournai

Classée comme monument le 15 septembre 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant (SPW)

Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Tournai devint cité épiscopale dans les premières heures du Moyen Âge ; on situe l’édification d’une première cathédrale vers l’an 500.

L’évêque fut de tout temps étroitement lié au pouvoir : entre 630 et 1146, l’évêché de Tournai est uni à celui de Noyon et son chef spirituel porte le titre de comte, représentant personnel du roi. Après 1146, Tournai retrouva son propre évêque alors que le pouvoir laïque prit le dessus lorsque la ville fut rattachée au royaume de France et reçut une charte de franchise de la part de Philippe Auguste. Par la suite, la cathédrale resta au centre de la vie politique du baillage de Tournai-Tournaisis sous le régime espagnol. En 1531, pour marquer l’importance qu’il conférait à Tournai récemment annexée, Charles Quint choisit la cathédrale Notre-Dame pour y réunir le vingtième chapitre de l’ordre de la Toison d’Or qui n’avait plus été convoqué depuis douze ans. C’est également à Notre-Dame que furent conservés sous l’Ancien Régime les papiers des États du Tournaisis, siégeant à quelques pas de là 20.

À la suite des événements révolutionnaires et de l’arrivée des troupes françaises dans nos régions, la cathédrale joue un rôle dans l’évolution politique de la ville. Comme cela s’était passé à Mons pour l’ancien comté de Hainaut, les habitants de Tournai se trouvent également libérés de la tutelle autrichienne. Après avoir procédé à l’installation d’un nouveau pouvoir municipal dans la capitale du comté de Hainaut, les membres du comité révolutionnaire poursuivent leur mission et se rendent dans les principales villes et communes hennuyères. Ils arrivent le 11 novembre 1792 dans la capitale du Tournaisis voisin. Le lendemain, c’est dans la cathédrale qu’est organisée l’élection des administrateurs provisoires de la province du Tournaisis. La même élection a enfin lieu le 13 novembre à Charleroi qui décide de s’appeler désormais Char-sur-Sambre ; ce nom évolue encore par la suite en Charles-sur-Sambre puis Libre-sur-Sambre jusqu’en 1800. Au contraire des administrateurs montois et carolorégiens qui exerçaient leur autorité sur la ville et sa banlieue, les administrateurs provisoires tournaisiens exerçaient la leur sur la totalité du territoire de l’ancien baillage.

Située contre le flanc sud de la cathédrale, une borne des États de Tournaisis taillée dans la pierre et datée du XVIIe siècle rappelle elle aussi l’existence et l’importance de la principale institution tournaisienne à l’Époque moderne.

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale de Tournai est exceptionnelle à plus d’un égard. D’une beauté et d’une ampleur remarquables, elle s’élève au cœur même de l’ancienne cité, sur une petite colline qui surmonte les quartiers riverains de l’Escaut. Sa silhouette ponctuée de cinq hautes tours domine son environnement sur une vaste étendue. Entièrement édifiée en pierre de Tournai, elle présente diverses parties d’époques différentes et combine ainsi une nef romane du XIIe siècle et un chœur gothique du XIIIe siècle reliés par un transept dont le style marque la transition.

La cathédrale Notre-Dame de Tournai impressionne avant tout par ses dimensions et son ampleur : les vastes nefs romanes s’ouvrent sur un large transept (67 m), terminé par deux absides et couronné de cinq hautes tours, et un impressionnant chœur gothique de 54 m de long et de 33 m de hauteur sous voûte, qui reprend certains traits architecturaux de la Sainte-Chapelle à Paris.

Place de l'Évêché 1

7500 Tournai

Classée comme monument le 5 février 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial (2000)

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Beffroi de Tournai

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le beffroi de Tournai, de style gothique, est le plus ancien de Belgique. Puissant symbole des libertés urbaines, il a probablement été construit suite à l’octroi en 1188 par Philippe II Auguste, roi de France, d’une charte de franchises. Le beffroi inférieur daterait de la fondation, même s’il a été réaménagé à la fin du XIVe siècle lors de la construction du beffroi supérieur ; celui-ci contient les cloches et l’horloge, et il présente une grande unité architecturale.

Les restaurations du XIXe siècle et, dans une moindre mesure, celles du XXe siècle ont conféré au beffroi son aspect actuel. Réouvert au public en 2002, après dix ans de travaux, vous y découvrirez un spectacle multimédia sur son histoire, des panneaux expliquant ses fonctions, la chambre du carillonneur et le carillon sans oublier, de son sommet, un fabuleux panorama de Tournai.

Vieux Marché aux Poteries 14

7500 Tournai

Classé comme monument le 15 septembre 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial (1999)

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant © SPW

Jardins suspendus de Thuin

Le site des « jardins suspendus » s’étage en successions de terrasses entre lesquelles serpentent les ruelles qui relient les quartiers historiques de la ville haute à la ville basse.

L’origine de ces jardins aménagés le long d’un versant de la Biesmelle doit vraisemblablement se rattacher à l’édification des enceintes urbaines successives, soit dès le XIIe siècle pour le versant sud ou au XIVe siècle pour le versant oriental.

Relativement prisés durant de nombreux siècles, ce type de jardins enclos, parfois plantés de vignes, perd son attractivité durant la seconde moitié du XXe siècle, avec le désintérêt de plus en plus marqué pour la culture de jardins de subsistance. Cet état de fait entraîne l’apparition de friches et la dégradation des murs de soutènement ou de séparation des parcelles.

Ces murs, construits en grès ou plus rarement en briques, font à présent l’objet de restaurations, notamment via des initiatives d’insertion socio-professionnelle guidées par le souci de la transmission des savoirs et savoir-faire en consolidation des maçonneries et travail de la chaux.

Place Albert Ier 2

6530 Thuin

Classés comme site le 29 mars 1976

Patrimoine exceptionnel

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Beffroi de Thuin

Le beffroi de Thuin, construit dans la première moitié du XVIIe siècle en remplacement d’un beffroi antérieur effondré quelques décennies plus tôt, constitue l’unique vestige de la collégiale Saints-Lambert-et-Théodard, détruite en 1811. Bien qu’elle ait été dotée d’une fonction capitulaire, la tour de la collégiale était également tour communale – et donc un véritable beffroi, le seul en Wallonie à avoir assumé dès l’origine ces deux fonctions. Cette double vocation prend forme sur la façade sud de l’édifice où sont visibles les armoiries des bourgmestres de l’époque de la construction, juste au-dessus des niches dédiées aux saints protecteurs de l’église.

Robuste, le beffroi domine la ville haute de sa silhouette de 60 m, construite en moellons de grès rythmés par des bandeaux de calcaire. La partie supérieure est occupée par de grandes ouïes surmontées des cadrans de l’horloge. Elle est coiffée d’une flèche campaniforme entourée de quatre clochetons polygonaux. Décoiffé par une tempête en 1662, le beffroi est remis en état dans la foulée tandis que d’importantes réparations sont effectuées au milieu du XVIIIe siècle. Sa double fonction doit au beffroi de ne pas avoir été démoli avec le reste de l’édifice religieux, dont on voit encore les traces de toiture sur sa face orientale. Une galerie, classée elle aussi, a été accolée à ce qui était devenu une tour isolée. Le beffroi a bénéficié d’une restauration complète au début des années 2000.

Place du Chapitre

6530 Thuin

Classé comme monument le 24 mai 1949 (beffroi) et le 5 décembre 1983 (galerie)

Patrimoine exceptionnel

Patrimoine mondial (1999)

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

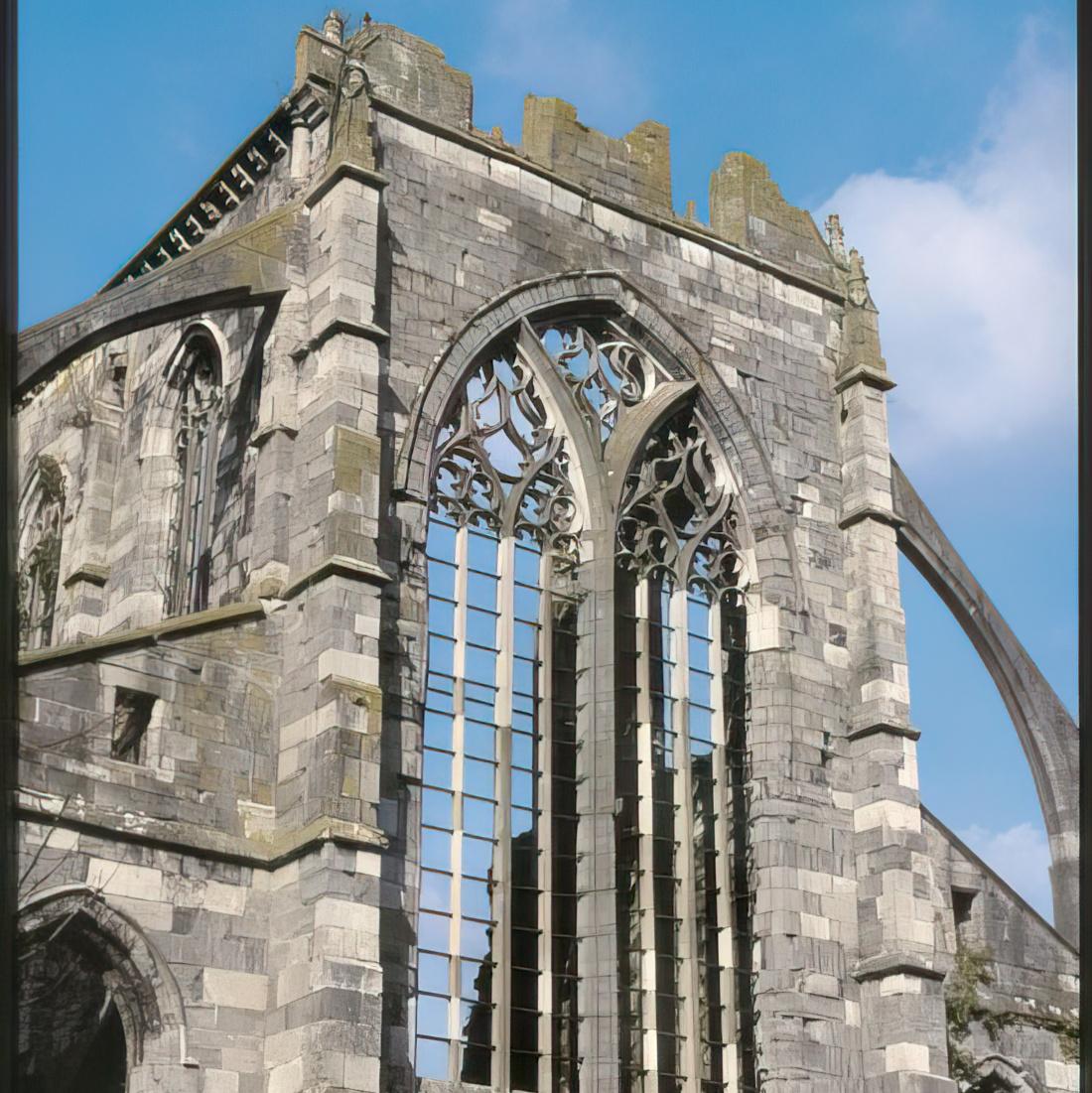

Ancienne abbaye d'Aulne à Thuin

Fondée au VIIe siècle sur un domaine planté d’aulnes qui lui donna son nom, l’abbaye s’affilie à l’ordre cistercien en 1147. Les moines procèdent à plusieurs campagnes d’édification dont témoignent les vestiges actuels. L’église, de style gothique, a été construite entre le XIIe et le XVe siècle puis remaniée aux XVIe et XVIIIe siècles. Les absidioles et le porche sont ajoutés au XVIIIe siècle. Le long de la Sambre, les moines édifièrent leurs bâtiments industriels, dont le moulin existe encore.

Le 10 mai 1794, les soldats français occupent la ville de Thuin alors que de faibles troupes prussiennes et autrichiennes se trouvent à l’abbaye d’Aulne, déjà abandonnée par l’abbé et les moines qui avaient fui vers Nivelles sans prendre la peine d’emporter leurs biens avec eux. L’avant-garde française approche de l’abbaye dans l’après-midi mais celle-ci n’est pas défendue. Les Français en pillent les richesses avant de commettre les pires excès : le 14 mai, les bâtiments sont en feu. Les soldats ne sont pas les seuls responsables du drame : de nombreux habitants des environs prennent eux aussi part aux pillages.

Au sud du complexe se trouve le jardin de la Montagne qui surplombe le site à près de 30 m de hauteur. Inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le domaine de l’abbaye est devenu propriété régionale en 2010 et a été inscrit sur la liste des biens classés. En 2016, une partie du site est passé sous le giron du Commissariat général au Tourisme, celui-ci étant chargé de mener un projet de valorisation touristique des lieux.

Rue Vandervelde 275

6530 Gozée (Thuin)

Classée comme site classé le 24 avril 1991

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Ruines du château fort de Franchimont

L’ancien château de Franchimont occupe un éperon rocheux au confluent de trois rivières dont il contrôlait avantageusement les vallées. Les premières mentions de la place forte ne datent que du milieu du XIIe siècle mais celle-ci a vraisemblablement dû être érigée dès le siècle précédent pour garantir la limite orientale de la jeune principauté de Liège. Les parties les plus anciennes, au centre, se composent d’un château-cour flanqué d’un donjon, tous deux en moellons de grès local. L’aile méridionale de cette construction rectangulaire devait abriter une résidence seigneuriale. Un incendie de la fin du XIVe siècle conduit au remaniement de la face extérieure de la forteresse qui prend l’aspect, dans le prolongement de l’ancien donjon, de deux tours pleines réunies par un bec formant ainsi un épais bouclier de maçonnerie.

Conservé encore sur 20 m de hauteur, cet aménagement se révèle vite peu adapté aux progrès de l’artillerie de la fin du Moyen Âge. Le château sera complété au XVIe siècle d’une muraille dessinant un pentagone irrégulier ponctué de cinq larges tours circulaires, elle aussi rapidement démodée. Son rôle de forteresse perdu, le château n’en reste pas moins résidence épiscopale, refuge ou prison jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et son abandon définitif lors des troubles de la Révolution française.

Allée du Château 17

4910 Theux (Franchimont)

Classé comme monument le 24 juillet 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon