J. Tordoir

Ferme de la Bourse à Limal

La ferme de la Bourse est une des belles exploitations agricoles traditionnelles situées à Limal. Appelée également « cense del Bourse », elle est caractérisée par son double porche millésimé 1702 et a de nos jours été reconvertie pour abriter plusieurs logements particuliers. L’ensemble des bâtiments, construits en pierre bleue et briques chaulées, s’articule autour d’une cour carrée.

Après avoir quitté la demeure du notaire Hollert, le maréchal Grouchy passe le reste de la journée du 18 juin dans cette exploitation agricole de Limal. À l’aube du 19 juin, les hommes de l’armée impériale parviennent à refouler les Prussiens vers Bierges et prennent la localité de Limal. Dans les années 1950, des traces de balles étaient encore visibles sur les murs de la ferme, ultimes témoignages des combats de retraite de l’armée française.

Rue Champêtre 2

1300 Wavre

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Ferme de la Belle Alliance à Plancenoit

Ancien relais de poste construit au XVIIIe siècle, transformé par la suite en cabaret et fortement remanié au cours des deux siècles suivants, la ferme de la Belle Alliance conserve de la bâtisse d’origine un pignon et deux portes à linteau.

Le 17 juin 1815, l’empereur s’y arrête en fin d’après-midi. Il y donne des ordres avant de regagner la ferme du Caillou pour y établir son quartier général. Le lendemain, au cours de la bataille de Waterloo, des troupes françaises occupent la ferme de la Belle Alliance. L’édifice porte toutefois son nom actuel en raison d’un autre épisode lié à la bataille du 18 juin. C’est à cet endroit que se rencontrent le duc de Wellington et le maréchal Blücher après la victoire, qu’ils s’embrassent et se félicitent de l’issue heureuse du combat. De là, le maréchal prussien reprend la route vers Wavre et Namur afin de continuer la poursuite des troupes impériales. Une dalle de pierre gravée de caractères dorés avait été encastrée dans la façade de la ferme. Elle se trouve aujourd’hui contre le mur dans la cour de la ferme du Caillou. On y lit le texte suivant : « Belle-Alliance. Rencontre des généraux Wellington et Blücher lors de la mémorable bataille du XVIII juin MDCCCXV, se saluant mutuellement vainqueurs ».

Chaussée de Charleroi 1

1380 Lasne (Plancenoit)

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ferme de la Barrière à Wavre

La ferme de la Barrière est un beau bâtiment clôturé daté de 1775 et érigé sur un niveau et demi de brique et grès. Le rez-de-chaussée est éclairé de hautes fenêtres à linteau bombé. Le bâtiment sert d’octroi sous le régime français.

L’octroi

Aboli le 19 février 1791 par l’Assemblée nationale, l’octroi est une taxe créée sous l’Ancien Régime dont devait s’acquitter tout qui souhaitait entrer dans les murs d’une ville. Les finances de l’État sont toutefois toujours aussi désastreuses après la Révolution et de nombreuses villes accumulent rapidement un déficit important. L’octroi est donc progressivement rétabli sous le Directoire pour subvenir aux besoins des communes, des hôpitaux et des hospices. Il est rétabli par le gouvernement par les lois des 18 octobre et 1er décembre 1798. Cette taxe locale frappe les boissons, le bétail, le bois, le fourrage et les produits alimentaires. Malgré le fait que l’octroi constitue la source principale de revenus de la municipalité, il est extrêmement impopulaire. La mesure se poursuit pendant quelques décennies et est supprimée en Belgique en 1860. En France, l’octroi ne disparaît officiellement qu’en 1948.

Chaussée de Bruxelles 246

1300 Wavre

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ferme de Hulencourt

Citée pour la première fois en 1234 comme dépendance de l’abbaye d’Afflighem, la ferme de Hulencourt, dite aussi de Hélincourt, est une vaste ferme clôturée des XVIe, XVIIe et XIXe siècles.

Le porche, comprenant encore un blason abbatial, est millésimé 1680.

L’ensemble, précédé d’une drève, comporte un logis, une chapelle, des écuries et une grange en long.

Au soir de la bataille de Waterloo, la 6e brigade de cavalerie légère britannique y passe la nuit. Les hommes bivouaquent dans le jardin ; le général-major Vivian s’installe dans la ferme. Depuis 1989, la ferme a intégré un golf et n’est pas visitable.

Frédéric MARCHESANI, 2014

D. Timmermans

Ferme de Gemioncourt à Baisy-Thy

Située à environ un kilomètre du carrefour des Quatre-Bras, la ferme de Gemioncourt est un vaste quadrilatère des XVIIIe et XIXe siècles, ancienne dépendance de l’abbaye de Villers-la-Ville. Érigée en brique et pierre bleue, elle est caractérisée par sa cour barlongue, une belle tour-colombier à l’angle nord-ouest et un beau portail en anse de panier coiffé d’un toit d’ardoise. La ferme est actuellement la propriété d’une famille allemande qui l’exploite personnellement.

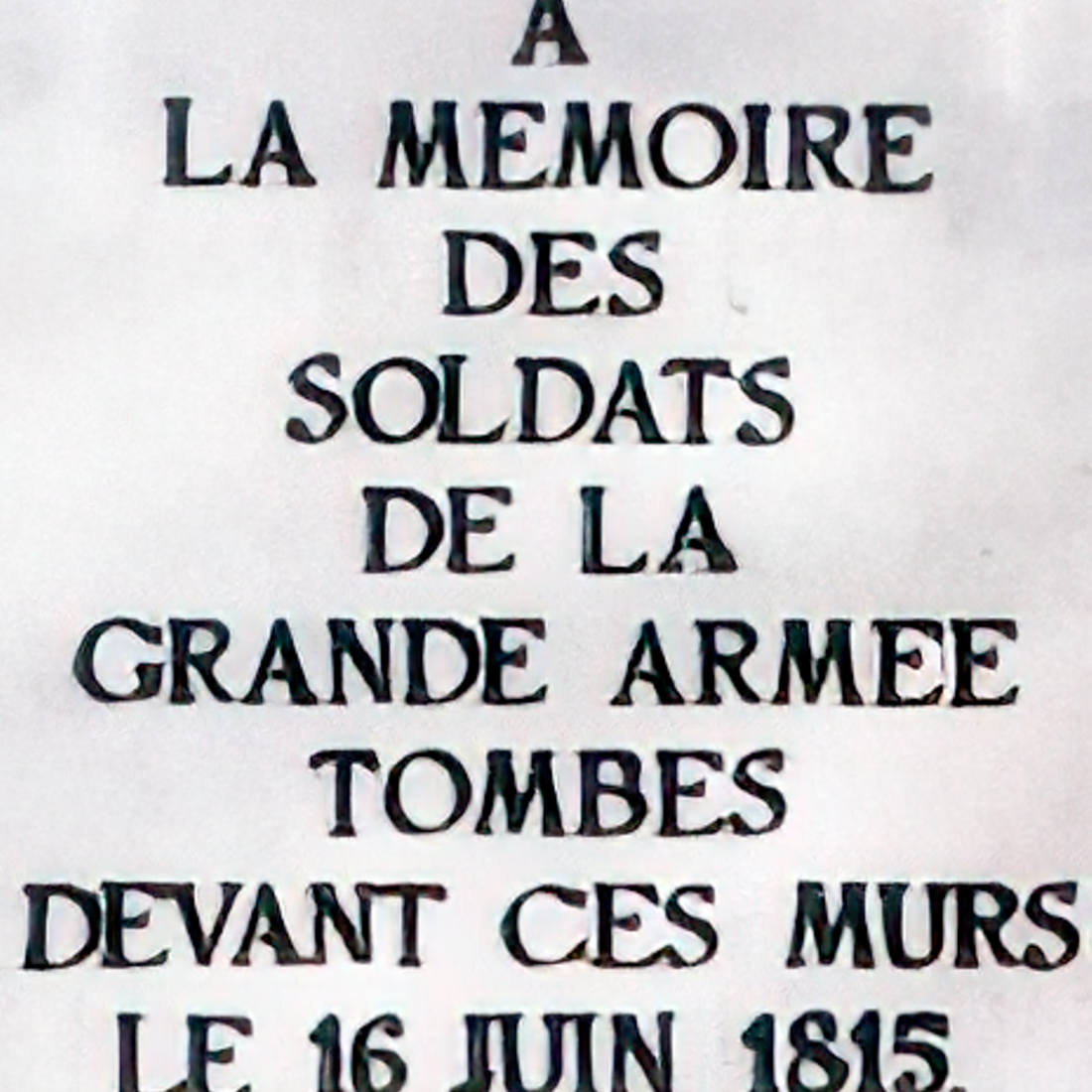

La ferme est prise le 16 juin 1815 vers 15h par la brigade Gautier, de la division Foy, suite à de terribles affrontements entre un régiment de cavalerie belge commandé par le lieutenant-colonel Mercx de Corbais 1 et deux régiments de cavalerie française. Le 4 juin 1988, l’association pour la conservation des monuments napoléoniens a inauguré une plaque commémorative à droite du portail de la ferme : « À la mémoire des soldats de la Grande Armée tombés devant ces murs le 16 juin 1815 ». Cette plaque est le seul « monument » à la mémoire des Français disparus au cours de la bataille des Quatre-Bras.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ferme de Dansonspenne à Fontaine-Valmont

Exploitation agricole créée au IXe siècle par les moines de l’abbaye de Lobbes, elle passe à l’abbaye d’Aulne en 1171. L’ensemble est reconstruit aux XVIe et XVIIe siècles et réorganisée aux XVIIIe et XIXe siècles.

L’édifice, imposant, est aujourd’hui distribué en trois groupes de bâtiments. Le premier, à l’est, est constitué d’une chapelle, d’une ancienne métairie et d’un logis ; les deux autres, au sud et au nord, sont composés de diverses dépendances.

En route pour la campagne de Belgique, le maréchal Ney y passe la nuit du 14 au 15 juin 1815. Né en Lorraine en 1769, Michel Ney figure dans la première promotion des maréchaux d’Empire nommés par Napoléon en 1804. Duc d’Elchingen, prince de la Moskova, il a participé aux guerres révolutionnaires et à de prestigieuses campagnes sous l’Empire (Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Smolensk, la Moskova, la Bérézina ou encore Leipzig parmi d’autres). Après avoir pris part à la campagne de France, il se rallie aux Bourbons sous la Restauration mais rejoint le camp de l’empereur pendant les Cent-Jours. Il retrouve Napoléon en Belgique et participe aux batailles des Quatre-Bras et de Waterloo en juin 1815. Ce ralliement à l’empereur lui vaut d’être arrêté sous la seconde restauration : il passe en conseil de guerre et est fusillé le 7 décembre 1815 à Paris.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ferme d’En-Bas à Ligny

Incendiée lors des combats, il n’en reste plus de nos jours que deux ailes de bâtiments datant du XVIIIe siècle. Le lieu est transformé en forteresse par Blücher le 16 juin 1815. Une plaque commémorative surmontée d’un aigle entouré des dates de 1815 et 1965 se trouve sur la façade ; elle porte l’inscription suivante : « Ferme d’En-Bas. Dernier bastion de la résistance prussienne à Ligny, cette ferme soutint le 16 juin 1815 les furieux assauts des troupes impériales françaises du général Gérard. Prise et perdue plusieurs fois, elle fut finalement enlevée par Napoléon à la tête de sa garde ».

Rue des Généraux Gérard et Vandamme 8

5140 Ligny

Frédéric MARCHESANI, 2014

J. Massaux-SPW

Ancienne cense des Carmes à Limal

La cense des Carmes, ou du Petit Sart, est une ancienne exploitation signalée depuis 1598 et acquise par les Carmes en 1727. Située au bord de la Dyle, il s’agit d’une petite ferme clôturée entièrement enduite et transformée en habitation dans l’Entre-deux-Guerres.

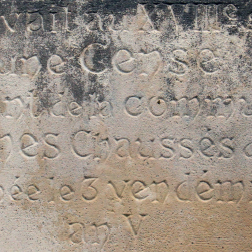

Du bâtiment d’origine subsistent une porte charretière en arc cintré, deux autres petites portes cintrées du côté de la rue et une autre dans une dépendance. Une inscription située à droite de la porte d’entrée rappelle l’origine des bâtiments : « Ici s’élevait au XVIIIe siècle une cense dépendant de la communauté des Carmes Chaussés de Wavre, supprimée le 3 vendémiaire an V ».

Cette brève inscription entretient le souvenir d’une facette parmi les plus connues de la période française, celle de ses relations avec l’Église. Les premières années du régime républicain sont caractérisées par un profond anticléricalisme. Parmi les mesures adoptées, la suppression des ordres religieux, la réquisition de leurs biens matériels et la nationalisation de ceux-ci dans le but de les revendre. Rares sont les lieux qui aujourd’hui conservent la marque de cet état de fait, comme c’est le cas ici avec cette inscription, faisant aussi référence au calendrier républicain (24 septembre 1796).

Rue des Carmes 2

1300 Wavre

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Ancienne barrière de la chaussée à Ghislenghien

L’ancienne barrière de la chaussée était autrefois une exploitation agricole, construite en 1799 comme indiqué sur la porte du logis.

L’ensemble est constitué de plusieurs bâtiments construits en brique et calcaire sous de hautes bâtières de tuiles.

Après son édification, le bâtiment sert aussi de poste frontière et de douane sous le régime français.

Chaussée de Bruxelles 399

7822 Ghislenghien

Frédéric MARCHESANI, 2014

Jo Van Hove

Ferme de la Cour à Thuillies

Autrefois « maison du seigneur » et ancienne dépendance de l’abbaye de Lobbes, la ferme de la Cour est un vaste ensemble clôturé dont les bâtiments remontent pour certains au XVIIe siècle et d’autres au siècle suivant.

Le village de Thuillies est cité comme possession de la riche et puissante abbaye Saint-Pierre de Lobbes dès 868. L’abbé y exerçait les pouvoirs seigneuriaux et les arrêts étaient rendus dans cette monumentale ferme, en sa présence ou non. Cet état de fait a donné son nom à la ferme, parfois aussi appelée « ferme de la Grande Couture ».

On accède à l’ensemble par un porche d’entrée millésimé 1767 et décoré des armoiries de l’abbé Dom Dubois. À droite de la cour se trouve le logis construit au XVIIe siècle et presque entièrement réaménagé au XVIIIe siècle. Perpendiculaire à celui-ci se trouve une annexe, inchangée depuis le XVIIe siècle. À l’angle est se trouve l’imposante grange qui remonte peut-être encore au XVIe siècle. Enfin, face au porche d’entrée, se trouvent les dépendances.

Cette grosse ferme abbatiale, comme la ferme du Jardinet ou la ferme d’Ossogne toutes proches, témoigne encore aujourd’hui de l’intense activité d’agriculture et d’élevage qui caractérisaient Thuillies sous l’Ancien Régime. On y exploitait également une carrière de pierre ou de marbre.

Rue de la Garenne 1

6536 Thuillies

Classée comme site le 13 septembre 1988

Institut du Patrimoine wallon