Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Mémorial Auguste DONNAY

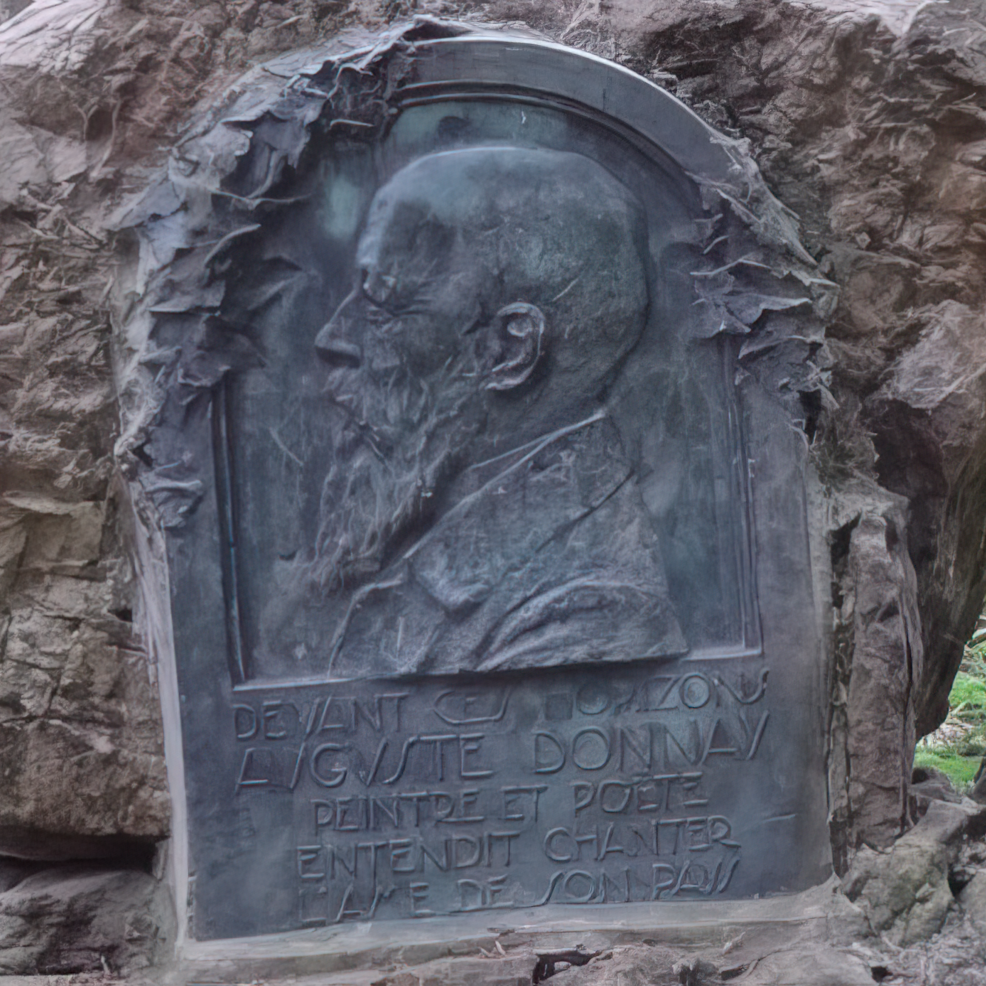

Mémorial Auguste Donnay, réalisé par Georges Petit, 4 septembre 1927.

Surnommé « le maître de Méry », le peintre Auguste Donnay ne pouvait être honoré d’un mémorial que dans l’entité qui fait actuellement partie de la commune d’Esneux et en particulier au sommet du bois des Manants, lieu que l’artiste nommait son « Fuji-Yama ». Né à Liège en 1862, l’artiste wallon avait pris les paysages de l’Ourthe en particulière affection et était devenu citoyen de Tilff à titre officiel dès octobre 1905. Professeur à l’Académie de Liège nommé en 1901, il avait choisi de résider à la campagne pour profiter en permanence du ravissement de la vallée de l’Ourthe. Cherchant l’endroit idéal à Méry même, il changea d’adresse à quatre reprises, trouvant finalement le nid idéal dans un repli du vallon, dans une demeure discrète qui transformait l’artiste en ermite ; c’est là qu’il vécut jusqu’en 1921. Là, Donnay disposait du paysage recherché, avec ses multiples variations de couleurs. Le dessinateur y avait trouvé l’inspiration de la couleur, notamment grâce à l’utilisation des crayons Raffaëlli. En raison de ce profond attachement à Méry, l’évidence a poussé les promoteurs d’un mémorial Auguste Donnay à l’installer au plus près de l’endroit où l’artiste exprima son talent.

C’est sur la crête du coteau de Méry que fut inauguré, le 4 septembre 1927, le bas-relief réalisé par Georges Petit et posé sur une pierre brute, au sommet d’une série de roches assemblées. Dans la clairière de la chêneraie, ce jour-là, ils étaient plusieurs dizaines – autorités locales, amis de l’artiste, enfants des écoles – pour se souvenir de celui qui avait l’habitude de se promener dans cet endroit en solitaire (10.000 personnes affirme le Bulletin de l’ADO, 1929, p. 162). Simultanément, à deux pas de là, étaient aussi inaugurés un belvédère fournissant un point de vue élevé sur la vallée de l’Ourthe, ainsi qu’une série de chemins de promenade. En plus des discours (le bourgmestre de Tilff Delrée, Charles Delchevalerie, Olympe Gilbert) et de la lecture d’un hymne composé pour l’occasion par Félix Bodson, deux ouvriers fondeurs, auteurs de la plaque, ont fait le déplacement et sont venus exprimer, au nom de leurs camarades, leur sympathie au grand Wallon qu’était l’artiste aux peintures si réussies.

L’idée initiale du Mémorial revient à Jacques Ochs qui s’en ouvre à Louis Gavage fin 1926. L’initiative en revient à l’Association pour la Défense de l’Ourthe (ADO, présidée par Louis Gavage) qui en confie l’organisation à la société Tilff-Attractions. Les défenseurs de l’Ourthe avaient trouvé en Donnay un éminent propagandiste. En illustrant si bien la vallée, le peintre rencontrait, volens nolens, les objectifs des protecteurs de la nature, soucieux de la préserver face à des investissements « sauvages ». S’il peint la nature, Auguste Donnay s’en avère aussi un défenseur affirmé. En août 1899 – bien avant Les Peupliers de Thierry Haumont –, il avait rédigé une très ironique Lettre à M. le Directeur des arbres, des plantes et des herbes de la bonne ville de Liège en Belgique afin de protester contre le sacrifice de la nature à l’auteur des promoteurs immobiliers. Un an plus tard, le peintre adressera une autre missive aux accents écologistes aux industriels désireux de s’implanter dans les Fonds de Quarreux (STASSEN). Au lendemain de la Grande Guerre, il était un membre actif de la Comité provincial liégeois des monuments et des sites.

À la démarche d’hommage des amis de la nature s’est activement associée la section liégeoise des Amis de l’Art wallon, cercle dont faisait aussi partie Donnay depuis 1912 ; cette société ne cessait de prendre ses références dans l’important rapport/discours présenté par Auguste Donnay lui-même, lors du Congrès wallon de 1905. À cette occasion mémorable, Donnay avait apporté des arguments convaincants en faveur de l’existence d’un sentiment wallon en peinture.

En figeant le profil gauche du peintre avec une sobriété expressive, le sculpteur Georges Petit (1879-1958) fixait définitivement les traits du « maître de Méry » pour les générations futures. Pour le promeneur qui ne connaîtrait par Donnay, la dédicace figée dans le bronze précise :

DEVANT CES HORIZONS

AUGUSTE DONNAY

PEINTRE ET POETE

ENTENDIT CHANTER

L’AME DE SON PAYS

Ami d’Auguste Donnay, Georges Petit était né à Lille, de parents liégeois. Il grandit à Liège et reçoit une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts où il est l’élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen. Il deviendra plus tard professeur de cette Académie. « Depuis 1901, date de ses premières œuvres, jusqu’à la guerre de 1940, Georges Petit a occupé avec autorité la scène artistique liégeoise », affirme Jacques Stiennon qui explique qu’il devait sa position aux multiples commandes officielles reçues autant qu’à sa maîtrise précoce de son art. Sa sensibilité et sa capacité à transformer une anecd

ote en symbole universel ont influencé durablement ses élèves, parmi lesquels Oscar et Jules Berchmans, Robert Massart, Louis Dupont et Adelin Salle. D’abord attiré par les portraits, Petit a livré plusieurs bustes de grande facture, tout en s’intéressant à la condition humaine. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927, période où s’inscrit la stèle dédiée à Auguste Donnay. C’est aussi à cette époque (1919 précisément) qu’il réalise la médaille commémorant la remise par la France de la Croix de la Légion d’honneur à la ville de Liège. Ensuite, comme épuisé par tant de souffrances, il choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, comme la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne.

Sources

La Vie wallonne, septembre 1927, LXXXV, p. 25-28

La Vie wallonne, octobre 1927, LXXXVI, p. 42-53

Liliane SABATINI, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 507-508

Jacques PARISSE, Auguste Donnay, un visage de la terre wallonne, Bruxelles, 1991

Maurice KUNEL, dans Biographie nationale, 1967-1968, t. 34, col. 244-247

Paul DELFORGE, Société des Amis de l’Art wallon, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1484-1486

Jacques STIENNON (introduction), Georges Petit, catalogue de l’exposition organisée à Liège du 9 janvier au 2 février 1980, Verviers, 1980

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, printemps 1970, p. 11

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 282

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres. L’Album du Centenaire. 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 18, 85.

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, juillet 1928, n°1, p. 4 ; n°2, p. 26 ; 1929, p. 161-163

Bois des Manants

4130 Esneux (Méry)

Paul Delforge

Dès la fin du XIXe siècle, des militants s’organisent pour défendre les intérêts de la Wallonie. Révélant la réalité wallonne, ils contribuent à créer les symboles identitaires adoptés par tous les Wallons, comme le drapeau, l’hymne ou la fête de la Wallonie. Cette leçon fait le point sur les origines et l’évolution du Mouvement wallon, dont l’action fédéraliste a eu une influence déterminante sur l’organisation actuelle de l’Etat.

Jaspar Paul

Culture, Architecture

Liège 23/06/1859, Liège 18/02/1945

La formation scolaire du jeune Jaspar est chaotique : pour ce fils de patron d’industrie que le travail manuel ne rebute pas l’école paraît inutile ! Inscrit d’abord à l’Académie des Beaux-Arts de Liège (1875), Paul Jaspar fréquente ensuite celle de Bruxelles (1878), et en ressort diplômé en 1883, mais surtout décidé à se consacrer à l’architecture dont quelques principes lui ont été inculqués par Félix Laureys. Condisciple de Victor Horta et de Paul Hankar (son futur beau-frère) à l’Académie, il a surtout tiré profit d’un long stage dans l’atelier de Henri Beyaert. Le traditionnel voyage en Italie conforte Jaspar dans ses goûts pour l’architecture régionale. À Florence, grâce à Henri Simon, Paul Jaspar a l’occasion de rencontrer l’avocat Clochereux pour lequel il réalise les plans de sa première villa de campagne, à Lincé (circa 1884 et sv.).

Pionnier du retour aux traditions locales et chef de file de la néo-Renaissance mosane, architecte moderniste, Jaspar est conscient de vivre dans une période où de nouveaux matériaux font leur apparition. Ayant retenu la rigueur de Beyaert tout en étant inspiré par Hankar et l’Art nouveau, Paul Jaspar intervient pour des cheminées, vitraux et autres façades, avant d’obtenir des commandes significatives de maisons, de villas ou de bâtiments de la part d’artistes, de bourgeois ou d’industriels de la cité Ardente : Armand Rassenfosse, Charles Magnette, Émile Berchmans, l’imprimeur Auguste Bénard, le directeur de la Métallurgie de Prayon, etc.

Auteur de projets de maison situées essentiellement dans sa ville natale, surtout actif entre 1890 et 1905, Jaspar commet quelques rares réalisations en dehors de Liège : pour des particuliers à Bruxelles, à Spa et en Allemagne. Respectueux de l’architecture mosane traditionnelle, il renouvelle le genre en exploitant par exemple les potentialités que lui offrent le métal, le béton armé, le verre et le bois. Architecte moderniste, trois constructions caractéristiques ne sont malheureusement plus là pour le prouver (maison de Hoboken, 1903, Les Galeries Liégeoises (rue Pont d’Avroy) et les bâtiments de la Renommée, rue Laport, à Liège, 1905).

Novateur épris du passé (la formule est de Delchevalerie, parodiant sans doute du vieux, du neuf, le titre d’une brochure publiée par Jaspar en 1898), considéré aujourd’hui comme « l’introducteur de l’Art nouveau à Liège », membre actif de l’Association des architectes de Liège, il se définit lui-même comme régionaliste. Lors du Congrès wallon organisé à Liège en 1905, il s’efforce d’ailleurs de définir la spécificité wallonne en architecture (rapport sur le sentiment wallon en architecture). Vice-président de la section liégeoise de la Société des Amis de l’Art wallon, lors de sa création en 1912, Paul Jaspar affirme, la même année, qu’il existe une communauté de sensibilité et de mentalité entre tous les Wallons, de Tournai à Verviers. Il figure aussi parmi les fondateurs du Musée de la Vie wallonne et, l’année suivante, du Musée d’Architecture.

Durant les années qui vont de 1899 à 1910, Paul Jaspar n’est pas seulement architecte. Il est aussi le patron de la SA Les Ateliers Jaspar, que dirige son frère André depuis le décès de leur père Joseph, en 1899. À partir de 1910, les ACEC deviennent actionnaires majoritaires et l’architecte peut se consacrer à ses seules passions. Pendant la Grande Guerre, il porte toute son attention à la préservation des monuments. Après l’Armistice, l’architecte se concentre sur trois grands projets : un projet de monument commémoratif de la Défense nationale (beffroi ou colonne de 70 mètres de haut) qui ne se fera pas (1920), la reconstruction de l’hôtel de ville de Visé (1921) et enfin la supervision de la reconstruction de Dinant.

Membre correspondant (1921) puis membre titulaire (1929) de l’Académie de Belgique, classe des Lettres, Jaspar en devient le directeur en 1933. Deux ans plus tard, il abandonne son métier d’architecte, constatant avec regret « la faillite de l’art régional ». En 2009, la ville de Liège lui a consacré diverses manifestations d’importance à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.

Sources

Sébastien CHARLIER (dir.), Carole CARPEAUX, Monique MERLAND, Paul Jaspar architecte (1859-1945), Liège, Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2009

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 864

Anne-Françoise GOFFAUX, Bernard WODON, Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, Etudes et documents, série Aménagement et Urbanisme n°4, p. 92-94

Victor-G. MARTINY, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 3, p. 200-204

Charles DELCHEVALERIE, Un architecte liégeois, dans Wallonia, juin 1903, p. 142

Paul Delforge

Dupont Emile

Militantisme wallon, Politique

Liège 23/06/1834, Liège 12/03/1912

En poussant ce cri de Vive la séparation administrative ! en pleine réunion du Sénat, Émile Dupont étonne toute l’assemblée et jette le trouble dans la vie politique belge de l’époque. En l’occurrence, le 9 mars 1910, les sénateurs discutent d’un projet de loi dont l’incidence serait d’imposer la connaissance du néerlandais aux greffiers des Conseils de Prud’hommes, en Wallonie. Connu pour sa modération et sa sagesse, Émile Dupont exprime ainsi une profonde exaspération, personnelle et collective. Depuis 1897, il ne cesse de mener bataille contre les revendications du mouvement flamand qui sont amenées au Parlement par le Parti catholique. En 1898, Émile Dupont avait dû se plier à la majorité qui imposa la loi dite d’Égalité, et qui donnait au texte flamand des lois une valeur égale au texte français. D’autres revendications similaires étaient venues au Parlement et, en 1910, poussé par la Ligue wallonne de Liège dont il est le président d’honneur et où Julien Delaite défend depuis plusieurs années l’idée de la séparation administrative, le vénérable sénateur Dupont clame son ras-le-bol.

Docteur en Droit de l’Université de Liège (1858), protégé de Joseph Forgeur, membre-fondateur du Jeune barreau de Liège (1861), avocat-conseil pour la ville de Liège (1876) comme pour de nombreuses sociétés industrielles, notamment les armuriers liégeois, président de la Fédération des Avocats belges, et bâtonnier au Barreau liégeois à quatre reprises, il était entré en politique dès 1862 quand il avait été élu conseiller provincial. Deux ans plus tard, toujours comme représentant des libéraux de l’arrondissement de Liège, il passait à la Chambre des Représentants (11 août 1864-18 octobre 1890), avant d’entrer à la Haute Assemblée, le 18 novembre 1890, pour remplacer le comte de Looz-Corswarem. Président de la Commission de la Justice, vice-président du Sénat au nom des gauches libérales, ce libéral doctrinaire et catholique pratiquant se fit le défenseur du vote capacitaire, ne se ralliant qu’en 1911 au suffrage universel pur et simple, par discipline de parti. Ministre d’État (1907), membre des Amitiés françaises dès leur création, à Liège, Émile Dupont avait résolu, à la fin de sa vie, la question du devenir de la Belgique. Comme l’idéal des révolutionnaires de 1830 n’était plus respecté, il fallait en revenir à « la question des origines » et étudier les nouvelles conditions d’une séparation administrative.

Avant Jules Destrée, Émile Dupont faisait figure de leader du mouvement autonomiste wallon. En 1905, il avait été le président d’honneur du Congrès wallon organisé à Liège. Peut-être aurait-il été le premier président de l’Assemblée wallonne, le 20 octobre 1912, si une pneumonie ne l’avait emporté au printemps de la fameuse année.

Mandats politiques

Conseiller provincial de Liège (1862-1864)

Député (1864-1890)

sSnateur (1890-1912)

Sources

Alain COLIGNON, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 531

Francis COLLETTE, Nouvelle Biographie nationale, t. 5, p. 137-139

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 198

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 346, 419

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Paul Delforge

Lequarré Nicolas

Militantisme wallon

Romsée 20/10/1833, Retinne 24/07/1914

Chargé des cours d’Histoire moderne et du Moyen Âge à l’Université de Liège (1879), puis de Géographie générale (1881), Nicolas Lequarré est nommé professeur ordinaire en 1882 et chargé des nouveaux cours de géographie à partir de 1890. Au sein de la Société liégeoise de Littérature wallonne dont il exerce toutes les fonctions, jusqu’à la présidence (1896-1914), ce professeur apporte de nombreux témoignages et études sur la langue wallonne.

Ardent promoteur de la création d’un théâtre communal wallon à Liège, membre du Congrès wallon qui se tient à Liège en 1905, celui qui est surnommé le Vétéran de la Wallonie en raison de son dévouement aux intérêts moraux et intellectuels de sa terre natale, est sensible aux solutions fédéralistes proposées par le Mouvement wallon mais reste, en 1911, profondément opposé à la suppression de l’Université française de Gand.

Sources

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2001, t. II

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), Bruxelles, t. IV, p. 482

Paul Delforge

La peinture wallonne sous l'Ancien Régime

La peinture wallonne sous l'Ancien Régime

Si la notion d’« art wallon » a longtemps fait débat, il est incontestable que le territoire wallon actuel a engendré quelques grands noms de la peinture sous l’Ancien Régime. Avec le temps, plusieurs spécialistes ont pu identifier des traits communs à ces artistes dont le talent a traversé les époques. Au travers d’une synthèse et de documents illustratifs, cette leçon présente leurs parcours et leur travail.

La musique wallonne sous l'Ancien Régime

La musique wallonne sous l'Ancien Régime

Au cours des siècles, les musiciens wallons ont assimilé les grands courants culturels européens tout en dépassant rapidement leurs frontières, tant politiques qu’artistiques. Ce trait commun, notamment dû au fait que la Wallonie fut toujours une terre romane aux confins du monde germanique, a produit quelques œuvres magistrales qui ont traversé les siècles. Cette leçon vous permet de les (re)découvrir et de les écouter.

Gilbart Olympe

Militantisme wallon, Politique

Saint-Trond 7/06/1874, Liège 26/08/1958

Journaliste libéral, rédacteur en chef du quotidien La Meuse, chargé de cours à l’Université de Liège, Olympe Gilbart y défend l’art wallon. En 1905, il est l’un des principaux organisateurs du Congrès wallon. Échevin de la ville de Liège, il a été élu sénateur de Liège (1939-1946).

Sources

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2001, t. II

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Histoire, Economie, Société), Bruxelles, t. II, p. 197

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), Bruxelles, t. III, p. 46, 384

LEJEUNE Jean, Biographie nationale, 1969-1970, t. 35, col. 303-306

Paul Delforge