Photo de 1943 © KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise et presbytère de Saint-Séverin à Nandrin

L’histoire de Saint-Séverin se confond avec celle de son prieuré, fondé en 1091 suite au don fait par le comte de Clermont à l’abbaye de Cluny. En outre, le village possédait une cour de justice.

Remarquable édifice de style roman dont les origines remontent au XIIe siècle, l’église Saints-Pierre-et-Paul fut bâtie entre 1136 et 1145 et est notamment caractérisée par sa tour octogonale percée de baies géminées inscrites dans des arcades et surmontée d’une frise de bandes lombardes, typique de l’architecture romane.

Attaché à l’abbaye de Cluny jusqu’au début du XVIe siècle, le prieuré fut réuni à la mense épiscopale de Liège sous le règne d’Érard de la Marck (1505-1536) et une campagne de restauration de tous les bâtiments fut entreprise par Arnold van Mulcken, architecte attitré du prince-évêque.

Protégé dès 1851, cet édifice remarquable connut à nouveau à cette époque une importante période de restauration : reconstruction du chœur, du transept et des absides en 1862, des nefs en 1900.

À l’extérieur, sous la fenêtre nord-est, se trouve une pierre aux armes d’Érard de la Marck. Sculptée vers 1531-1535, elle représente les armoiries traditionnelles du prince-évêque : son blason surmonté du chapeau de cardinal. Le prince-évêque fut en effet promu cardinal en 1520, avec l’appui de Charles Quint, qu’il avait soutenu face au roi de France François Ier pendant la campagne pour l’élection impériale. Il s’agit ici des armoiries traditionnelles du prince de la Marck, que l’on retrouve encore aujourd’hui à maints endroits de la principauté.

Le presbytère jouxtant l’église conserve également un souvenir du prince à l’origine de sa reconstruction : la cheminée de la cuisine est sculptée de trois blasons. Au centre les armoiries du prince-évêque, identiques à celle présentes sur le mur de l’église et accompagnées de l’inscription « erard – marck » ; de part et d’autres, le blason des la Marck-Sedan, branche de la famille dont était issue le prince-évêque et analogue au blason présent au centre de ses armoiries.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Érard de la Marck

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser une toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Elles racontent l’histoire de la principauté de Liège, privilégiant les acteurs du Moyen Âge.

Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle d’Érard de la Marck est parmi celles-ci.

À titre personnel, Léopold Noppius, le frère de l’architecte liégeois, signe onze décorations particulières, dont 9 statues de personnalités majeures de l’histoire de la principauté de Liège, parmi lesquelles l’ambitieux prince-évêque de Liège et cardinal de Valence, Erard de la Marck (1472-1538), celui qui fit entrer la principauté dans la Renaissance. Placée entre Albert de Cuyck et Saint-Hubert, sa statue est située en plein centre du péristyle, témoignant de l’importance du personnage dans la manière de retracer l’histoire liégeoise au milieu du XIXe siècle. Élu Prince-Évêque de Liège le 30 décembre 1505 et sacré en mai 1506, celui qui est né à Sedan quatre ans après la destruction de Liège par les troupes bourguignonnes ne cache pas vouloir jouer un rôle en vue dans la politique européenne de son temps Fait évêque de Chartres par le roi de France en 1507, il négocie le statut de la principauté de Liège et, en dépit d’une neutralité affirmée, fait alliance avec Charles Quint qui l’ordonne évêque (1520) puis cardinal de Valence (1521), en échange de sa protection. Reconstructeur de la cité, mécène de Lambert Lombard, correspondant d’Erasme, il rétablit l’ordre dans les finances et n’hésite pas à mâter violemment l’insurrection des Rivageois (1531). Sa présence sur la façade du jeune Palais provincial ne pouvait se discuter : n’était-il pas celui qui avait fait reconstruire le palais des princes-évêques dans le style qu’on lui connaît aujourd’hui, après l’incendie de 1505 ? Avec son porte-chef caractéristique, la statue d’Érard de la Marck est l’une des rares montrant le personnage en train de lire le long manuscrit qu’il tient entre les mains. Peut-être s’agit-il du traité garantissant la neutralité liégeoise.

Avant ce chantier de décoration, Léopold Noppius dont l’atelier accueillait le tout jeune Léon Mignon avait déjà signé quelques bas-reliefs, médaillons et bustes en région de Liège, comme sur le fronton du portique d’accès à l’Institut de Zoologie de l’Université de Liège. Réalisant des statues s’inspirant de sujets religieux (Vierge, Saint-Sébastien, etc.) qui ornent les églises, il rédige et publie, en 1880, un Projet de cortège historique pour Liège. Après le succès rencontré par celui organisé à Bruxelles à l’occasion des cinquante ans de la Belgique, il présente aux autorités liégeoises, et aussi à tous les partenaires du pays wallon, un projet de cortège historique qui pourrait se dérouler à Liège afin d’honorer et de glorifier tous ceux qui ont contribué à l’histoire de la principauté de Liège, voire du pays wallon. Nombre des personnalités évoquées dans son opuscule se retrouvent sur la façade du palais provincial.

Sources

Léopold NOPPIUS, Cortège historique, Liège son passé son présent, Liège, éd. Blanvalet et Cie, 1880

Jean LEJEUNE (dir.), Liège et son palais : douze siècles d’histoire, Anvers, Fonds Mercator, 1979

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 94

http://perso.infonie.be/liege06/07sept.htm

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Jean-Luc GRAULICH, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Henri LONCHAY, Biographie nationale, t. 13, col. 497-511

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade latérale du Palais provincial

Place Saint-Lambert 18A

4000 Liège

Paul Delforge

Guy Focant

Hôtel Torrentius

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

L’hôtel Torrentius doit son nom à son commanditaire, le représentant d’une vieille famille gantoise, Liévain van der Beke, dit Laevinus Torrentius, membre du Conseil privé du prince-évêque. La conception de la demeure peut, selon toute vraisemblance, être attribuée à Lambert Lombard (1505-1566), artiste attitré du prince-évêque Erard de la Mark (1505-1538). Ami des arts et riche mécène, celui-ci envoie l’artiste en Italie afin de faire l’acquisition d’œuvres destinées à orner son palais. Imprégné par la Renaissance italienne, Lambert Lombard créera à son retour une importante académie et se tournera vers l’architecture à travers notamment la réalisation de cet hôtel. Bâti en brique, calcaire et tuffeau de Maastricht en 1565, l’édifice formé de deux corps de bâtiment perpendiculaires rassemblés par une tourelle est par conséquent un des rares témoins liégeois d’architecture civile du XVIe siècle – en ce compris les fresques du grand salon – empreinte de Renaissance italienne. L’hôtel a subi au cours du temps diverses altérations, principalement au XVIIIe siècle, mais a pu échapper aux menaces de démolition, avant d’être restauré et réhabilité de 1978 à 1981 par l’architecte liégeois Charles Vandenhove. À l’intérieur, les interventions artistiques de Daniel Buren, Olivier Debré et Léon Wuidar, entre autres, traduisent une volonté d’intégrer à l’hôtel ainsi restauré des œuvres d’artistes contemporains.

Rue Saint-Pierre 15bis

4000 Liège

Classé comme monument le 13 octobre 1969

Institut du Patrimoine wallon

SPW

Couvent des Sœurs grises de Jodoigne

L’établissement des Sœurs grises ou Hospitalières de l’Ordre de Saint-François à Jodoigne remonte à 1512, lorsque l’évêque de Liège, Érard de la Marck les autorise à prendre en charge un hôpital attesté dès le XIVe siècle. En 1515, le bailli de Wasseiges, Jacques de Glymes, leur fait construire, face à l’hôpital et contre les murailles, un bâtiment conventuel et une chapelle dédiée à saint Nicolas.

Supprimé en 1798 dans la foulée des événements suivant la Révolution française, seuls quelques vestiges du couvent, sous la forme d’un soubassement biseauté et de traces de fenêtres, sont encore visibles sur le parking de la rue du Sergent Sortet. L’emplacement des bâtiments conventuels est actuellement occupé par un édifice du XIXe siècle qui a abrité l’ancienne école moyenne de Jodoigne.

Rue du Sergent Sortet

1370 Jodoigne

Classé comme monument le 16 novembre 1982

Institut du Patrimoine wallon

de la Marck Erard

Politique

Sedan 31/05/1472, Liège 16/02/1538

Ambitieux prince-évêque de Liège et cardinal de Valence, Erard de la Marck a fait entrer la principauté de Liège dans la Renaissance.

Après des études de Droit civil et Droit canon à l’Université de Cologne, ce fils d’une importante famille ardennaise perfectionne sa formation à la cour du roi Louis XII, où il élu Prince-Évêque de Liège, le 30 décembre 1505. Sacré Prince-Évêque, le 2 mai 1506, il reçoit la consécration épiscopale à Tongres, le 17, et fait sa Joyeuse Entrée dans la Cité, le 30 mai. À l’époque, Liège et ses alentours n’ont pas encore fini de panser les plaies ouvertes laissées par les Bourguignons.

Dès le début de son règne, le nouveau prince-évêque doit faire preuve de diplomatie pour ménager les puissants voisins de la principauté dont la neutralité est reconnue depuis 1492.

Fait évêque de Chartres par le roi de France, en 1507, Erard reçoit en 1509 – quatre ans après son élection – les droits régaliens de l’empereur Maximilien, qui confirme également les privilèges octroyés à Liège par ses prédécesseurs. Il négocie également des alliances avec Charles Quint, qui l’ordonne évêque (1520) puis cardinal de Valence, en 1521, en échange de sa protection.

À l’intérieur de sa principauté, le prince-évêque sait également se faire respecter et apprécier, inscrivant Liège dans la Renaissance. Restaurant l’économie et les finances, en même temps que les places fortes et les fortifications, il entreprend la construction du fameux palais située actuellement sur la place Saint-Lambert. Humaniste et mécène – on lui sait une correspondance avec Erasme –, il invite l’artiste Lambert Lombard à partir perfectionner son art à Rome et à acheter des œuvres des peintres italiens de l’époque.

Engagé dans la répression du protestantisme – la première exécution a lieu en 1528 –, parfois cruel, il se montre intraitable face à l’insurrection des Rivageois, en 1531, qui aboutit à l’emprisonnement, la torture et l’exécution de plusieurs insurgés. Une intoxication alimentaire semble avoir eu raison de ce Prince. Corneille de Berghes lui succède sur le trône de la principauté.

Sources

Henri LONCHAY, Biographie nationale, t. 13, col. 497-511

http://www.proxiliege.net/index.php?page=article&id=994&idrub=5

http://archives.lesoir.be/t-20051231-0043K4.html?query=%C9rard+de+la+Marck&andor=and&when=-1&sort=datedesc (s.v. décembre 2014)

Marie Dewez

La sculpture de la fin du Moyen Âge en pays wallon est d’abord marquée par l’introduction de nouvelles formes inspirées de l’Antiquité. Le style évoluera ensuite vers un mélange de style baroque et de néo-classicisme. Grâce à une synthèse accompagnée de documents, découvrez les artistes et les œuvres les plus marquantes, de la fin du Moyen Âge aux Temps modernes.

L’architecture en pays wallon (du Moyen Âge au XVIIIe siècle)

L’architecture en pays wallon (du Moyen Âge au XVIIIe siècle)

En pays wallon, les édifices bâtis durant les Temps modernes restent longtemps de facture classique. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que les bâtisseurs et architectes s’ouvrent aux nouvelles influences, venues d’Italie et de France, avant de les adopter dans le courant du XVIIIe siècle. Grâce à une synthèse enrichie d’exemples concrets, cette leçon vous conduit au cœur du patrimoine architectural wallon, du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle.

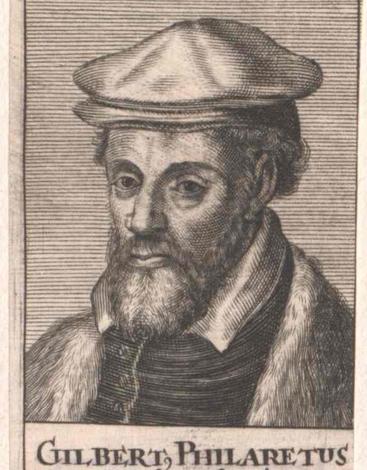

Fusch Gilbert

Science, Médecine

Limbourg 1504, Liège 1567

Frère aîné de Remacle Fusch, plus connu sous le pseudonyme de Philarèthe, Gilbert Fusch était une personnalité particulièrement appréciée dans la Cité de Liège à peine reconstruite après le saccage imposé par le duc de Bourgogne en 1468. Médecin et érudit, il est récompensé très jeune par le prince-évêque pour s’être attelé à juguler une maladie infectieuse virulente qui s’était abattue sur la ville. Premier médecin auprès des princes-évêques de Liège, Erard de la Marck, Robert de Berghes et Gérard de Groesbeek, il reçut un canonicat à la collégiale Saint-Paul de la part de Georges d’Autriche. Il y renonça en 1553 au profit de son frère Remacle, pour devenir chanoine de Saint-Lambert. Auteur de quelques traités de médecine inspirés des connaissances des anciens, Gilbert Fusch semble avoir été le tout premier à rédiger un traité sur la qualité des eaux minérales de Spa.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 354-355

Ed. MORREN, Biographie nationale, t. VII, col. 364-382

Paul Delforge

Chartes et privilèges sous l'Ancien Régime en pays wallon

Chartes et privilèges sous l'Ancien Régime en pays wallon

Sous l’Ancien régime, les relations qu’entretiennent les Wallons – on les désigne déjà ainsi - avec ceux qui les gouvernent ne sont ni passives ni uniformes. De manière dispersée mais assez générale, se manifeste la volonté forte de faire respecter des traditions, des usages et des droits. Retrouvez dans cette leçon le cheminement vers la reconnaissance de ces libertés.

de Brusthem Jean

Académique, Histoire

Brusthem fin du XVe siècle, lieu inconnu 28/10/1549

Entré très jeune au couvent des Récollets de Saint-Trond, Jean de Brusthem se consacre à des études historiques. Il est certainement l’un des derniers représentants de l’historiographie médiévale. Il a laissé trois ouvrages, parmi lesquels les Res gestae episcoporum Leodiensium et ducum Brabantiae a temporibus sancti Materni ad annum 1505, chroniques où l’auteur relate la fondation de Tongres qu’il attribue aux Troyens, et fait remonter la généalogie des rois de Tongres à Noé et à Adam ; il mentionne aussi des faits relatifs à Erard de la Marck et à son règne. Une copie datant de 1608 et peut-être l’original sont conservés à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Dans cette œuvre, il a également fourni sa version de la légende du Chevalier au cygne, dont le récit, d’origine mystérieuse, se rencontrait dans les poèmes du Moyen Âge, très proche de celle rédigée par Jean Lemaire de Belges.

Sources

Alphone LE ROY, Jean de Brusthem, dans Biographie nationale, t. X, col. 366-368

Georges DOUTREPONT, Le chroniqueur Jean de Brusthem et sa version inédite de la légende du Chevalier au cygne, dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. 18, fasc. 1, 1939, p. 19-42

© Institut Destrée, Marie Dewez