Thiry Marcel

Culture, Littérature, Militantisme wallon

Charleroi 13/03/1897, Vaux-sous-Chèvremont 05/09/1977

Poète de la modernité, soldat volontaire sur le front russe, avocat dilettante, marchand de bois, Wallon antifasciste, secrétaire perpétuel de l’Académie, sénateur, délégué du gouvernement à l’ONU, ardent défenseur de la langue française et des droits de l’homme, Marcel Thiry est tout cela à la fois et bien davantage encore.

Maniant les mots avec une excellence exquise, Marcel Thiry en joue toute son existence pour dépeindre sa perception du siècle et influencer le cours du temps. Curieux de tout, l’écrivain se passionne pour son époque et ses transformations, qu’elles soient scientifiques, sociales, politiques ou sémantiques (Jean Tordeur). Plongé dans la Grande Guerre alors qu’il n’a pas fini ses humanités, il est volontaire de guerre et fait le tour du monde avec le corps des autocanons belges. La paix revenue, il étudie le Droit à l’Université de Liège et est promis à une carrière d’avocat (1923) quand la mort de son père change sa destinée : Marcel Thiry reprend le commerce familial, et devient marchand de bois et de charbon (1928). Tandis que le forestier importe des arbres, l’homme de plume continue néanmoins à noircir des feuilles blanches.

Ces vers de forme classique s’imposent dès 1924 : Toi qui pâlis au nom de Vancouver est un vrai succès ; les récits fantastiques sont quant à eux traversés par la hantise de la fuite du temps, la remémoration passionnée d’un bonheur révolu, la nostalgie de l’ailleurs, la fascination pour les sciences, le refus de la tyrannie des causes... La plume coupe autant que la hache lorsqu’il est question de défendre des causes politiques : dans L’Action wallonne, journal dirigé par Georges Thone – son ami de toujours –, Marcel Thiry dénonce très tôt les arrière-pensées de l’Allemagne hitlérienne et du nazisme, s’attaque au rexisme, à la politique belge de neutralité et prône une alliance avec la France. Auteur du pamphlet Hitler n’est pas ‘jeune’ (1940), il est condamné à passer la durée de la Seconde Guerre mondiale dans la clandestinité, où il tente de préparer un autre monde pour les jours de la Libération, notamment au sein du Congrès national wallon. La Question royale finit de le convaincre de la nécessité d’une solution fédéraliste en Belgique : sa Lettre aux jeunes Wallons (1960) précède de quelques semaines les événements de la Grande Grève wallonne de l’hiver ’60-’61, où l’on retrouve le chétif poète à la tribune, haranguant les métallurgistes, pour « sauver l’existence de la Wallonie comme peuple français ».

Élu en 1939 à l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, il n’est reçu que sept ans plus tard, en 1946, avant de devenir le secrétaire perpétuel de l’Académie Destrée (1960-1972). Sa production littéraire ne faiblit pas, mais l’action wallonne le taraude. Co-fondateur du Rassemblement wallon, il est élu au Sénat (1968-1974). À la tribune de la Haute Assemblée comme dans les colonnes du Soir depuis la fin des années 1940, mais surtout entre 1960 et 1974, ou sur le terrain, dans les Fourons par exemple dans les années 1960, celui qui avait soutenu André Renard dans son combat fédéraliste au sein du Mouvement populaire wallon se fait le héraut de la langue française et de la défense des minorités. Vice-Président du Conseil culturel de la Communauté française (1972), délégué par le gouvernement à l’ONU, député européen (1972-1977), présent aux Conférences de Niamey, de Genève et de Liège, le militant wallon se fait orateur, et développe finement un plaidoyer construit à la manière d’un avocat, ciselé par l’écrivain et solide comme un chêne millénaire. Signataire de la pétition La Wallonie en Alerte en 1949, rédacteur et signataire, avec Joseph Hanse, Fernand Dehousse et Jean Rey notamment, de la Lettre au roi pour un vrai fédéralisme (1976), Marcel Thiry a toujours prôné une forte solidarité entre la Wallonie et Bruxelles.

De ses expériences de vie, Marcel Thiry a tiré matière pour ses poèmes, récits, nouvelles et fictions. Plongé entièrement dans son siècle, il en a été à la fois le témoin et l’acteur. Son talent lui a permis de décrire son époque de manière particulièrement originale à travers ses poèmes (Plongeantes Proues, La Mer de la Tranquillité, Statue de la Fatigue, Usine à penser des choses tristes…) ; il lui a aussi offert le droit de revisiter le passé (Échec au temps), de s’adonner à l’humour (L’Homme sans lunettes), de se révéler conteur (Nouvelles du Grand possible). Comme dans ses engagements, la révolte est présente dans son œuvre : à la fois contre la mort (Nondum Jam Non, ou Distances), contre l'injustice des choix imposés à l'homme (Simul et autres cas), ou contre les tyrannies médiocres du commerce (Marchands). Sans prétendre à une analyse exhaustive, il convient d’observer que Marcel Thiry réserve encore une place importante à la nostalgie et à la science (Voie lactée, ou Concerto pour Anne Queur).

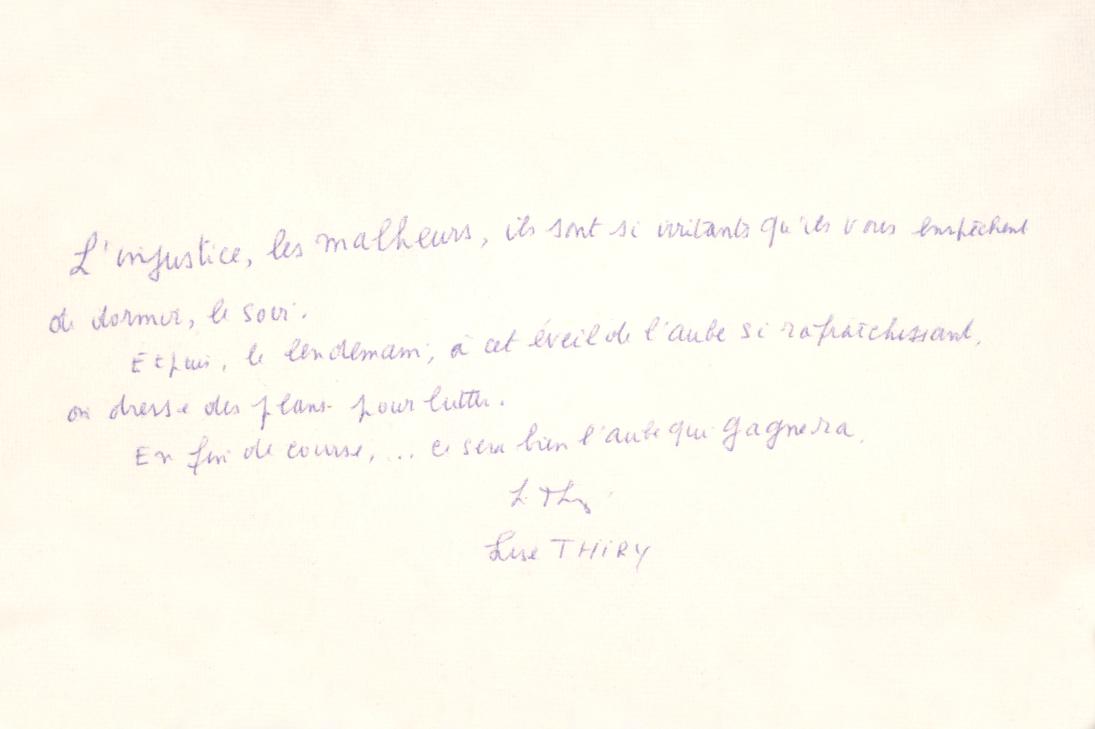

Père de la virologue Lise Thiry, Marcel Thiry a appliqué tout au long de sa vie le message qu’il adressait en 1960 aux jeunes Wallons : « En politique, il n’y a jamais de fait accompli contre lequel on ne puisse réagir. Ce qui compte, ce n’est pas le fait passé, c’est la réalité et c’est le possible ».

Sources

AJZENBERG-KARNY M. et ROCHETTE-RUSSE L., Marcel Thiry-Lettres aux jeunes Wallons, coll. Écrits politiques wallons, n° 3, Mont-sur-Marchienne, Institut Jules Destrée, 1990

AJZENBERG-KARNY M. et ROCHETTE-RUSSE L., Encyclopédie du Mouvement wallon, t. III, Charleroi, 2001

Marcel Thiry prosateur, dans Texstyles, revue des lettres belges de langue française, Bruxelles, Texstyles-éditions, 1990

HALLIN-BERTIN Dominique, Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 345-351

Mandats politiques

Sénateur (1968-1974)

Député européen (1972-1977)

Œuvres principales

Poésie

Toi qui pâlis au nom de Vancouver, 1924

Plongeantes Proues, 1925

L'Enfant prodigue, 1927

Statue de la Fatigue, Prix triennal de la poésie 1934

Marchands, 1936

La Mer de la Tranquillité, 1938

Âges, 1950

Usine à penser des choses tristes, 1957

Vie-Poésie, 1961

Le Festin d'attente, 1963

Le Jardin fixe, 1969

Saison cinq et quatre proses, 1969

L'Ego des neiges, 1972

Songes et spélonques, 1973

L'Encore, 1975

Romans et nouvelles

Échec au temps, 1945

Juste ou la Quête d'Hélène, 1953

Comme si, 1959

Nouvelles du Grand Possible, 1960

Simul et autres cas, 1963

Nondum jam non, 1966

Essais

Voir grand, 1921, essai politique

Hitler n'est pas jeune, 1940, pamphlet

Lettre aux jeunes Wallons, 1960, essai politique

Le Poème et la langue, 1967, essai littéraire

Thiry Lise

Humanisme-Egalité, Science, Biologie

Liège 05/02/1921, Waterloo 16/01/2024

Fille du poète Marcel Thiry, Lise Thiry a entamé un premier combat pour obtenir son doctorat en Médecine de l’Université de Liège. Parmi les rares jeunes filles accomplissant des études universitaires, elle achève son parcours au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1946). Chercheur à l’Institut Pasteur, elle entreprend un autre combat quand elle se spécialise en virologie et en microbiologie. Après avoir travaillé sur le virus de la rage, la poliomyélite et sur l’herpès génital, elle met au point un système de dépistage du virus du sida, au sein du Service de virologie qu’elle a créé en 1952 au sein de l’Institut.

Professeur à l’Université libre de Bruxelles, Lise Thiry est encore engagée dans d’autres combats : en faveur de la médecine sociale, de la dépénalisation de l’avortement, des demandeurs d’asile, etc. Son engagement prend une forme politique, au sein du Parti socialiste d’abord. Sénatrice cooptée (1985-1987), elle se présente ensuite comme tête de liste aux européennes de 1994, au nom de la Gauche unie. En 2010, elle est candidate sur les listes du Rassemblement Wallonie-France. Son engagement dans la lutte et la prévention du Sida est constamment souligné, notamment en raison de sa capacité à expliquer clairement des sujets complexes. Femme de l’Année 1985, « Femme de Cristal 2005 », elle reçoit le titre de Commandeur du Mérite wallon en 2011.

Sources

Thiry Lise, Marcopolette, Mémoires 1921-1977, s.l., s.d.

Paul Delforge

Thiry Lise

Commandeur (2011)

Née le 5 février 1921 à Liège, Lise Thiry est la fille de Marcel Thiry, écrivain et sénateur du Rassemblement wallon. De cette ascendance, elle garde un profond attachement à l’idée wallonne. Après des études de médecine poursuivies à l’Université de Liège pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est, en 1946, l’une des trois seules femmes diplômées sur un total de 140 étudiants.

Chercheuse à l’institut Pasteur de Bruxelles, elle se spécialise en virologie et microbiologie. En 1952, elle y créera le service de virologie. Elle est également cofondatrice du Groupe d'Étude pour une Réforme de la Médecine (GERM). Elle échoue à accéder à la direction de l'institut à cause d'un examen linguistique.

Professeur à l'Université libre de Bruxelles, Lise Thiry participe à la mise au point d’un dépistage du virus du sida. Elle est également présidente du Conseil scientifique de prévention du sida. A côté de cette brillante carrière scientifique, Lise Thiry entend également s’investir dans la société dans laquelle elle vit. Militante au sein du parti socialiste à partir de 1973, un de ses combats en tant que femme et en tant que médecin sera en faveur de la dépénalisation de l'avortement.

En 1985, elle est élue au Sénat et reçoit le titre de femme de l'année. Elle participera en 1990 à une commission chargée de l’évaluation des effets de la nouvelle Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse dont elle est l’une des rédactrices. Militante en faveur des droits de l’homme, elle a été la marraine de Sémira Adamou, la jeune Nigérienne étouffée par les gendarmes belges chargés de son expulsion en 1998.

Lise Thiry participe alors à toutes les manifestations et apporte sa caution aux pétitions des associations de soutien aux illégaux. A ce titre, elle est invitée à siéger comme représentante d'ONG dans une des chambres de la commission de régularisation des étrangers en situation irrégulière, en 2000.

Dans son livre "Conversations avec des clandestins", sorti en 2002, elle rend compte du vécu des demandeurs d'asile au travers d’extraits de conversations et de débats réalisés au sein de cette commission.