D'autres traces liées au comté de Hainaut

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé hennuyer parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Ath, vestiges de la porte d’Enghien, seconde enceinte médiévale.

2. Ath, vestiges des fortifications françaises de 1668-1673 (butte Rousseau et pont à la herse).

3. Ath, ancien moulin banal du comte de Hainaut, aujourd’hui poste et appartements. Très fortement remanié mais intégrant quelques éléments de l’ancien bâtiment cité dès le XIIIe siècle et presque intégralement reconstruit en 1764.

4. Ath/Irchonwelz, château d’Irchonwelz, siège d’une seigneurie, bastion de la châtellenie d’Ath. Double entrée primitive remarquablement conservée, enceinte irrégulière du XIIIe siècle et habitation des XVIe-XVIIe siècles.

5. Beaumont, ancienne maison du bailli. Édifice remontant au XVIe siècle mais remanié ensuite.

6. Beaumont, ancien château des Caraman-Chimay, successeur de la forteresse médiévale érigée par la comtesse de Hainaut Richilde vers le milieu du XIe siècle et reconstruit par les Croÿ à partir de 1549. Modifié au XIXe par les Caraman-Chimay. Le porche d’entrée constitue le seul vestige du château Renaissance.

7. Beaumont, ancien moulin banal de Beaumont, reconstruit au début du XVIIe siècle par Charles de Croÿ.

8. Beaumont/Barbençon, église Saint-Lambert, armes et devise des seigneurs de Barbençon (porte sud).

9. Beaumont/Barbençon, château de Barbençon, résidence des seigneurs du lieu, pairs du Hainaut. Le seul vestige conservé de nos jours est le châtelet d’entrée du XIIIe siècle.

10. Beaumont/Barbençon, château-ferme de Jette feuille, liée au château de Barbençon.

11. Bernissart, pilori installé contre une dépendance la maison communale, élevé en 1716 et portant le blason des Croÿ et le collier de la Toison d’Or.

12. Bernissart/Harchies, ferme du Préau, fief cité depuis le XIIIe siècle, tenu par les Enghien puis par les sénéchaux du comté de Hainaut. Plusieurs fois modifié, corps d’entrée probablement du XVe siècle.

13. Binche/Buvrinnes, ancienne seigneurie de Walhain, aujourd’hui vaste ferme clôturée. Dalle aux armes d’Amélie de Lattre (1761) dont la famille détenait la seigneurie au XVIIIe siècle.

14. Binche/Buvrinnes, ferme de Fantignies, vestiges du château des seigneurs de Fantignies dont plusieurs furent prévôts de Binche et hauts justiciers du comté de Hainaut.

15. Binche/Buvrinnes, « Bois le Comte », tirant son nom du fait qu’il appartenait aux comtes de Hainaut au Moyen Âge.

16. Binche/Épinois, château d’Épinois, ancien siège d’une seigneurie tenue par diverses familles. Armoiries et inscription « 1708 – le comte Despinoy ».

17. Binche/Waudrez, ancien château de Clerfayt, siège d’une seigneurie indépendante du village de Waudrez attestée comme fief de Beloeil de 1357 à la Révolution. Reconstruit vers 1770 par le comte François-Sébastien de Clerfayt, feld-maréchal des armées impériales.

18. Binche/Waudrez, ferme d’En-Bas, ancienne dépendance du château de Clerfayt. Panneau de pierre aux armes des Croix de Dumez, comtes de Clerfayt.

19. Boussu, ruines du château de Boussu construit en 1539 par Jacques du Broeucq pour le comte de Boussu, pair du Hainaut et où résida Louis XIV en 1665. Détruit en 1944 par l’explosion d’un dépôt de munitions.

20. Braine-le-Château, ancienne brasserie banale de Braine et Haut-Ittre dont les parties les plus anciennes remontent au XVIIe siècle.

21. Braine-le-Château, moulin banal (actuel musée de la meunerie) cité depuis 1225 et dont les bâtiments actuels ont été construits entre les XVIe et XIXe siècles.

22. Braine-le-Château, tour Deschamps, vestige de la seigneurie des champs, fief le plus important dépendant de la seigneurie de Braine-le-Comte. Tour d’habitation du XVe siècle.

23. Braine-le-Château, ancien cimetière. Tombe armoriée de Justinien Thienpont, régisseur du domaine et dernier bailli de Braine-le-Château ; pierre tombale d’Arnould Cauwe, bailli de Braine-le-Château et Haut-Ittre ; pierre tombale de François de Bomme, bailli de Braine-le-Château et Haut-Ittre.

24. Braine-le-Château, ferme Binchefort ou ferme rose, propriété des comtes de Hornes mentionnée à partir de 1587. Arc en plein cintre au blason des Hornes.

25. Braine-le-Comte, ferme de Bourbecq ou del tour, siège d’une mairie relevant du chapitre de Sainte-Waudru de Mons mais devant dénombrement au comte de Hainaut. Quadrilatère largement reconstruit au début du XIXe siècle et situé à l’emplacement de la seigneurie médiévale de Bourbecq ; intégration de vestiges d’une tour-donjon présumée du XIIIe siècle.

26. Braine-le-Comte, hôtel d’Arenberg, résidence des seigneurs de Braine-le-Comte. Probablement construit dans la seconde moitié du XVIe siècle, acquis par les ducs d’Arenberg en 1652 et loué aux magistrats de Braine à partir de 1720 suite à la destruction de la halle. Édifice en pierre bleue d’inspiration Renaissance surmontée d’un campanile.

27. Brugelette/Attre, parc du château, tour Vignou, ruines de la maison seigneuriale à l’origine de la seigneurie hennuyère d’Attre ; « la grotte noire », pavillon de chasse construit en l’honneur de l’archiduchesse Marie-Christine dans le dernier quart du XVIIIe siècle dans l’ancien parc du château de Brugelette.

28. Celles/Pottes, château de Pottes, ancien siège de la seigneurie de Guermignies, propriété successive de plusieurs familles parmi lesquelles les Croÿ et les Marnix. Déjà mentionné en 1388, édifice reconstruit en 1624 par Jean de Marnix et plusieurs fois remanié par la suite ; armoiries de Marnix presque effacées sur le porche.

29. Cerfontaine/Daussois, église Saint-Vaast. Monument de Toussaint de Robaulx, baron de Pesche dans la châtellenie de Couvin, bailli de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

30. Cerfontaine/Senzeilles, château de Senzeilles, propriété des riches seigneurs de Senzeilles, passé aux mains des Croÿ, princes de Chimay, qui y établirent leurs baillis. Important ensemble gothique principalement érigé au XVIe siècle, augmenté et remanié par la suite.

31. Cerfontaine/Senzeilles, église Saint-Martin. Dalle d’Anne d’Orjo, femme de Toussaint de Robaulx, lieutenant bailli d’Entre-Sambre-et-Meuse, de Pesche et de Couvin.

32. Cerfontaine/Soumoy, château et ferme de Robaulx de Soumoy, siège de la seigneurie acquise en 1616 par J. de Robaulx et constituant une terre franche relevant de la seigneurie hennuyère de Senzeilles (prévôté de Maubeuge). Important ensemble de la première moitié du XVIIe siècle, situé non loin de l’ancienne chapelle castrale dédiée à saint André, devenue aujourd’hui église paroissiale.

33. Cerfontaine/Soumoy, église Saint-André, construite par Jacques de Robaulx, seigneur de Soumoy. Ancienne chapelle castrale. Dalle funéraire de J. de Robaulx « sire de Sommoy, gouverneur de Beaumont, 1657 ».

34. Chièvres, ancien château édifié vers 1560 pour Charles de Croÿ.

35. Chièvres, église Saint-Martin. Monuments funéraires des Croÿ, anciens seigneurs de Chièvres (dont Guillaume de Croÿ, sire de Chièvres, parrain et maître d’armes de Charles Quint).

36. Chimay, château des princes de Chimay, vestiges d’une forteresse construite à partir de 1607 par Charles de Croÿ sur des structures plus anciennes (donjon du XIIe siècle).

37. Chimay/Lompret, vestiges du château féodal.

38. Chimay/Virelles, château, siège de la seigneurie de Virelles. Installé sur un escarpement rocheux, édifice du XVIe siècle profondément remanié au XIXe siècle.

39. Écaussinnes/Écaussinnes-d’Enghien, château de la Follie, siège d’une seigneurie acquise en 1366 par Englebert d’Enghien / 1428 : Englebert II est autorisé à perfectionner sa forteresse par Philippe le Bon. Transformé en demeure de plaisance au XVIe siècle par Isabeau de Withem, veuve de l’échanson de Philippe le Beau.

40. Écaussinnes/Écaussinnes-d’Enghien, ancien moulin banal (dit moulin Brûlé) de la seigneurie de la Follie, à l’abandon.

41. Écaussinnes/Écaussinnes-Lalaing, ancien moulin du fief, moulin banal de la seigneurie d’Écaussinnes-Lalaing déjà cité en 1381 et situé non loin du château. Aujourd’hui reconvertis, les bâtiments remontent sans doute à la seconde moitié du XVIIe siècle.

42. Écaussinnes/Écaussinnes-Lalaing, église Sainte-Aldegonde. Gisant de Michel de Croÿ. Au-dessus de la figure du défunt se trouvent deux anges entourant ses armoiries et le collier de la Toison d’Or.

43. Enghien, maison du bailli (ou maison dite « le gouvernement »), siège du baillage d’Enghien.

44. Enghien, entrée primitive du château d’Enghien, reconstruite vers 1541-1543 sous Charles de Carondelet, gouverneur d’Enghien au service de Marie de Luxembourg.

45. Enghien, maison Jonathas, reconnue comme ancien donjon d’habitation d’Hugues d’Enghien, fondateur de la ville et en partie démolie par le comte de Hainaut en 1194.

46. Enghien, parc des princes d’Arenberg. Pilori élevé en 1777 par le duc d’Arenberg.

47. Enghien, maison des orphelins, fondée par Anne de Croÿ. Inscription et armes effacées d’Anne de Croÿ sur le portail.

48. Enghien, maison Saint-Augustin, actuel collège. Armes du duc Léopold d’Arenberg, rénovateur du bâtiment. Armes de la duchesse Anne d’Arenberg, fondatrice du collège.

49. Enghien, chapelle Saint-François. Mausolée de Guillaume de Croÿ, primat d’Espagne ; tableau illustré des portraits de soixante-cinq membres des familles d’Arenberg et de Croÿ.

50. Enghien, église Saint-Nicolas. Plafond en stuc peint orné des armoiries du duc Philippe-François d’Arenberg.

51. Enghien/Petit-Enghien, château de Warelles, siège d’une seigneurie depuis le XIIIe siècle passé entre les mains des ducs d’Arenberg et des Croÿ. Vaste ensemble, principalement du XVIIIe siècle comprenant un château sur un plan en U et une basse-cour en quadrilatère.

52. Enghien/Petit-Enghien, « le grand rosier », ancienne dépendance des seigneurs de Warelles. Vaste quadrilatère daté de 1726 et 1738 ; cartouche aux armoiries de la famille d’Yve au centre de la façade.

53. Erquelinnes/Hantes-Wihéries, ancien château de Robaulx, ancienne demeure des seigneurs de Hantes érigée en 1715 mais fortement remaniée suite à un incendie survenu en 1914.

54. Estinnes/Vellereille-les-Brayeux, abbaye de Bonne-Espérance. Tombe de Jean de Fantignies, seigneur de Fantignies et prévôt de Binche (mort en 1453).

55. Fontaine-l’Évêque, château de Fontaine, objet de convoitises entre le prince-évêque de Liège et le comte de Hainaut durant des siècles et rattaché définitivement au Hainaut en 1757 par l’impératrice Marie-Thérèse. Reconstruit en grande partie après les campagnes d’Henri II en 1554, le château conserve toutefois son enceinte du XIIIe siècle et sa chapelle gothique. Le reste des bâtiments date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

56. Frameries, église Sainte-Waudru, blason de l’archiduchesse Isabelle sur le cadre d’un tableau de Gérard Seghers.

57. Frameries/Sars-la-Bruyère, donjon et ferme de la poterie, vestiges de l’ancienne propriété des seigneurs de Sars ; seigneurie importante devenue marquisat en 1689. Vestiges d’un donjon des XIIe et XIIIe siècles, assez remanié.

58. Frasnes-lez-Anvaing/Arc-Wattripont, château des seigneurs de Wattripont, détruit en 1477 et rebâti au XVIIIe siècle.

59. Frasnes-lez-Anvaing/Arc-Wattripont, église Saint-Nicolas. Panneau armorié aux armes des seigneurs de Wattripont au-dessus de l’entrée ; ensemble de dalles funéraires des familles seigneuriales de Wattripont (XVIe-XVIIIe siècles).

60. Frasnes-lez-Anvaing/Frasnes-lez-Buissenal, château des mottes. Texte peint au dos des vantaux de l’entrée : « (…) ce château fut l’asile de Charles Quint l’an 1516 (…) ».

61. Froidchapelle/Boussu-lez-Walcourt, partie des dépendances agricoles du château des seigneurs de Boussu, détruit à la fin du XVIIe siècle et siège d’une seigneurie locale tenue depuis le XIIIe siècle par des Barbençon dits de Boussu. Portail nord, armoiries et devise des Barbençon de Boussu.

62. Honnelles/Fayt-le-Franc, ferme fortifiée de Rampemont, ancien siège de la seigneurie de Rampemont (prévôté de Mons). Le village appartient à l’origine aux comtes de Hainaut puis au comte de Boussu qui l’échangea avec l’abbaye de Saint-Ghislain.

63. Jurbise/Herchies, château d’Egmont, propriété des seigneurs de Lens et d’Herchies, pairs du Hainaut. Vestiges d’un important château fort du Bas Moyen Âge, plusieurs fois transformé par la suite. Blason du seigneur Charles de Berlaymont et de son épouse Adrienne de Ligne (XVIe siècle).

64. Le Roeulx, maison dite « Saint-Nicolas », propriété vers 1700 d’Antoine Cuvelier, bailli de Trivières puis conseiller-régent au conseil suprême de l’impératrice Marie-Thérèse, trésorier général et surintendant directeur général de Tournai et du Tournaisis. À la fin du XVIIIe siècle, maison en possession de Théodore Larcin, bailli du Roeulx.

65. Le Roeulx, vestiges des fortifications de la ville. Porte nivelloise et murs du château, tour du bailli et tour Cauveau.

66. Lessines/Bois-de-Lessines, château de Lestriverie, fief aux confins de la Flandre et du Hainaut cité depuis le XIIIe siècle. Seigneurie tenue par la famille de Lestriverie et passée définitivement aux d’Yve à la fin du XVIIIe siècle. Maison forte du XVe siècle construite probablement à l’emplacement d’une ancienne motte féodale et agrandie en château de type traditionnel par la suite.

67. Lessines, vestiges d’une tour médiévale de l’enceinte fortifiée dans la cour de l’école moyenne. Traces de quelques fragments de murailles et de tourelles rue des moulins. Vestiges des fortifications érigées à partir de 1230-1240 pour protéger la cité des conflits opposant les comtes de Flandre et de Hainaut de 1280 à l’intégration des possessions au duché de Bourgogne.

68. Leuze-en-Hainaut/Blicquy, château de la Catoire, ancienne maison et cense de Cattoire-lez-Blicqui relevant des seigneurs de Dameries. Résidence des marquis de Chasteler au XVIIIe siècle.

69. Momignies/Beauwelz, blason du prince de Chimay Philippe II de Henin (porte de l’église de la Sainte-Vierge).

70. Mons, actuel externat Saint-Joseph, vestiges de la basse-cour de l’enceinte castrale.

71. Mons/Havré, ruines du château d’Havré. La seigneurie d’Havré, contiguë à Mons, appartenait à l’origine aux comtes de Hainaut avant d’être cédée aux châtelains de Mons puis à diverses familles dont les Croÿ en 1518. Philippe II érige la seigneurie en marquisat en 1574, Philippe IV en duché en 1627. Les ruines actuelles évoquent la forteresse des XIVe et XVe siècles, adaptée au cours des deux siècles suivants.

72. Mons/Havré, chapelle du Bon Vouloir, bâtie entre 1625 et 1632 par les princes de Croÿ, seigneurs d’Havré. Audessus du porche, cartouche aux armes d’une princesse de Croÿ ; les armes des seigneurs du lieu sont également présentes sur le banc de communion.

73. Mons/Nouvelles, ferme du Haras, rue Briffaut, ancienne ferme seigneuriale construite en 1647 par Hugues Ghodemart, receveur général des aides du Hainaut. Armoiries de la famille Ghodemart.

74. Péruwelz/Brasmenil, château de Maisnil, ancienne terre des princes d’Épinoy passée à diverses familles à partir de 1620. Ceinturée d’un vaste parc, demeure érigée en 1695 et remaniée par la suite.

75. Péruwelz/Bury, château de Bitremont, terre des seigneurs d’Antoing depuis le XIIIe siècle puis propriété des familles d’Enghien, d’Argenteau et de Mérode. De l’ensemble d’origine ne subsistent que le donjon-porche de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle à côté de la propriété construite par les Antoing en 1800.

76. Péruwelz, château de Péruwelz, siège d’une seigneurie dépendant du comte de Hainaut et reconstruit vers 1642 lorsque les Croÿ acquièrent la terre et la seigneurie. Bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles.

77. Péruwelz, maison du moulin. Dalle portant les armes de Marie de Milendonck, veuve d’Alexandre Emmanuel de Croÿ et attestant ses droits sur l’édifice.

78. Péruwelz/Wasmes (Briffoeil), vestiges du château de Briffoeil, siège d’une seigneurie appartenant aux Antoing puis à diverses familles (chapelle castrale et donjon conservés).

79. Péruwelz/Wiers, château du Biez, ancien siège d’une seigneurie propriété des Épinoy, de Melun et de Croÿ. Porche baroque aux armes de Guillaume de Melun.

80. Philippeville/Fagnolle, ancienne maison du bailli. Autrefois cense du seigneur acquise par la famille de Niverlée qui occupe le poste de bailli de la seconde moitié du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle ; la bâtisse sert de presbytère depuis 1827.

81. Quévy/Genly, pont bisé, construit en 1733 à la demande du seigneur du lieu (au nord de la cure).

82. Saint-Ghislain/Baudour, château (parc communal), ancien relais de chasse des comtes de Hainaut acquis en 1335, passé à la maison de Bourgogne puis à Charles Quint. Baudour était au Moyen Âge une des douze pairies du comté de Hainaut ayant appartenu à l’origine aux comtes eux-mêmes puis à diverses familles dont celle du duc de Croÿ-Havré et aux Ligne qui la conservent jusqu’à la Révolution.

83. Seneffe/Feluy, château de la Rocq (ou château de Feluy), fief relevant du comté de Hainaut et établi à la limite du duché de Brabant. Vaste ensemble érigé entre le XVIe et le XIXe siècle et encore ceinturé de douves.

84. Seneffe/Feluy, maison du Croquet, considéré comme le siège de l’ancienne seigneurie du Croquet, fief relevant de la Cour féodale de Fontaine-l’Évêque. Corps de logis du XIXe siècle conservant des éléments plus anciens ; dépendances des XVIe et XVIIe siècles.

85. Soignies/Louvignies, château de Louvignies, siège d’une seigneurie avec haute, moyenne et basse justice depuis 1389 aux mains de plusieurs propriétaires dont Rodrigue Martinez, gouverneur de Charleroi de 1706 à 1730.

86. Tournai/Mourcourt, château de Baudignies, siège d’un fief cité depuis le XIIIe siècle et composé de constructions d’époques diverses comprenant notamment un donjon probablement d’origine.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant © SPW-Patrimoine

Vestiges du château des comtes de Hainaut

Citée dans les textes depuis 971, la ville d’Ath connaît une nouvelle destinée de par la volonté du comte de Hainaut Baudouin IV. Entre 1150 et 1155, il achète la partie du territoire qui appartenait à Gilles de Trazegnies, décide de faire de ce village une ville neuve et d’y construire quelques années plus tard une demeure. Le château des comtes de Hainaut à Ath ou château Burbant, imposante forteresse caractérisée par son donjon appelé « tour Burbant » devait assurer la protection et l’autorité des comtes de Hainaut face au comté de Flandre tout proche. Au même titre que Mons, Ath joue au XIIe siècle un rôle de premier plan dans la politique comtale. Toutefois, la fonction militaire d’Ath disparaît à partir de 1191 lorsque Baudouin V cumule les titres de comte de Hainaut et de Flandre ; le château demeure alors la seule construction d’ordre défensif de la cité. Cet état de fait ne perdure toutefois que peu de temps : les deux comtés sont à nouveau séparés en 1280.

La dynastie hennuyère des Avesnes redonne alors à Ath son rôle de ville défensive et octroie à la cité un rôle politique et économique important. Ath devient une des villes les plus importantes du comté de Hainaut et le chef-lieu d’une vaste châtellenie. Vers 1328, la ville se voit dotée pour la première fois d’une enceinte, déjà remplacée en 1359 et pratiquement terminée en 1377. Cette enceinte est toutefois remplacée par des fortifications érigées par Vauban au XVIIe siècle. Située également non loin de la frontière française, Ath connaît une position stratégique mais également dangereuse. Prise par Turenne en 1667, elle est attribuée à Louis XIV l’année suivante et devient une véritable place forte. La ville revient aux Pays-Bas autrichiens en 1706 et est conquise une nouvelle fois par les Français en 1745 qui décident alors de démanteler la forteresse avant de quitter les lieux.

La tour de Burbant et son site castral exceptionnel constituent sans aucun doute le témoin le plus marquant de la volonté des comtes de Hainaut de faire d’Ath une des positions les plus avantageuses de leur comté. Le donjon est érigé par Baudouin IV en 1166 et doté d’une enceinte castrale de 20 ha vers 1185. Au XIIIe siècle, une seconde enceinte lui est adjointe et forme une basse-cour des plus imposantes. Le château est à l’époque le siège administratif de la châtellenie, institution dépendant du comté de Hainaut et qui assurait la gestion d’un important territoire. T

Tout comme la plupart des ouvrages défensifs ou castraux du Moyen Âge, le site d’Ath est plusieurs fois modifié au cours des siècles. Le donjon est réaménagé une première fois entre 1370 et 1406 : le parement de la tour est remplacé, l’encadrement de baies modifié, un pavillon surmonté d’une charpente aujourd’hui disparu est érigé au sommet de l’ensemble par Jacques du Broeucq en 1570. Malgré ces modifications, la tour de Burbant reste un témoin des plus fidèles de l’architecture castrale de l’époque et fascine de par ses dimensions : le donjon mesure 20 m de hauteur, 14 m de côté et ses murs sont épais de 4 m. Les parties les plus anciennes de la haute-cour remontent pour leur part au XVIe siècle et ont à nouveau été modifiées au XVIIe siècle. Les bâtiments composant le château s’appuient directement sur la muraille primitive.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Bruxelles, KIK-IRPA

Ancienne barrière de la chaussée à Ghislenghien

L’ancienne barrière de la chaussée était autrefois une exploitation agricole, construite en 1799 comme indiqué sur la porte du logis.

L’ensemble est constitué de plusieurs bâtiments construits en brique et calcaire sous de hautes bâtières de tuiles.

Après son édification, le bâtiment sert aussi de poste frontière et de douane sous le régime français.

Chaussée de Bruxelles 399

7822 Ghislenghien

Frédéric MARCHESANI, 2014

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

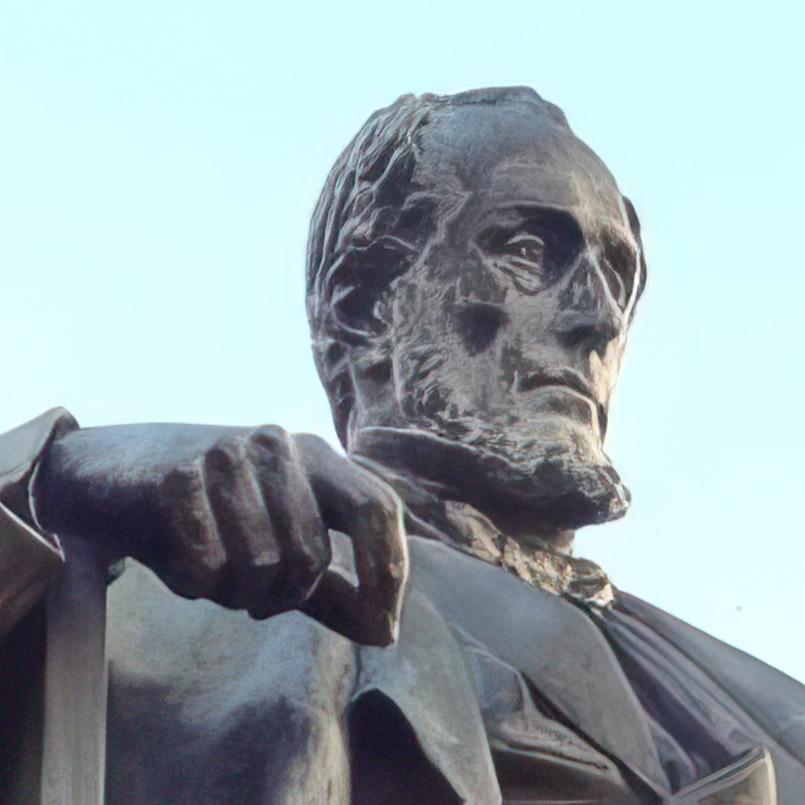

Monument Eugène DEFACQZ

Monument Eugène Defacqz, réalisé par Adolphe Fassin, avec l’architecte Charles Émile Janlet, 26 septembre 1880. Rue de Pintamont 62, printemps 1962.

Dans la cour du centre administratif d’Ath, un impressionnant monument rend hommage à Eugène Defacqz. La lecture de la face arrière du piédestal permet d’emblée de cerner le rôle joué par ce personnage du XIXe siècle, dont l’identité est précisée sur les autres faces :

À l’arrière :

MEMBRE DU CONGRES NATIONAL

PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

MEMBRE DE L’ACADEMIE ROYALE DES LETTRES

GRAND MAITRE DE LA FRANC-MACONNERIE BELGE

PRESIDENT DU CONGRES LIBERAL DE 1846

Face avant, avec les armoiries athoises en couleur :

EUGENE DEFACQZ

SOUSCRIPTION NATIONALE

1880

Du côté gauche :

ATH

17 SEPTEMBRE

1797

Du côté droit :

BRUXELLES

31 DECEMBRE

1871

Au haut du piédestal, le bronze (environ 2,30 mètres) représente un notable, en costume civil, assis, les jambes croisées. Son bras droit est posé sur le dossier du siège, l’autre sur sa jambe gauche. Figurant aussi sur le dossier, une toge bordée d’hermine conforte le statut du magistrat dont la toque est posée à ses pieds. L’espace semi-fermé de la cour donne l’impression d’un monument surdimensionné pour l’endroit. Initialement, il est vrai, le monument se trouvait sur la Grand Place d’Ath et il était encore plus impressionnant, culminant à 6 mètres ; c’est au printemps 1962 qu’il a été déplacé et, lors de ce transfert, la hauteur de son piédestal en pierres bleues (des carrières athoises Brocquet et Cie) a été réduite, sans lui enlever son caractère imposant.

L’idée d’élever un monument à Eugène Defacqz remonte au lendemain de son décès ; les amis libéraux du défunt avaient sollicité les autorités communales de la même famille politique (1872), mais il faut attendre 1877 pour que des personnalités athoises se constituent en une Commission spéciale, soutenue progressivement par les autorités locales, provinciales et nationales. Une souscription publique lancée à l’échelle nationale vient compléter le financement d’un projet qui cadre parfaitement avec la volonté politique belge de l’époque.

Depuis sa naissance, la Belgique de 1830 n’a de cesse de renforcer sa légitimité en promouvant toute initiative en faveur de l’installation de statues dans l’espace public. Ainsi, le ministre libéral Charles Rogier encourage chaque province à élever un monument digne des gloires nationales dans son chef-lieu. Aux quatre coins du pays, les édiles municipaux se mobilisent bon gré mal gré (en raison des coûts) dans un projet qui se veut collectif, mais qui met en évidence à la fois des particularismes locaux, des rivalités politiques et des interrogations sur la définition de « belge ». Jusque dans les années 1870, Ath était restée à l’écart de ce mouvement, même si l’on ne peut omettre la fontaine Hennepin.

Le monument en l’honneur d’Eugène Defacqz ramène la cité des Géants dans le cortège des autres villes belges qui contribuent à la statuomanie de l’époque. Que Defacqz soit un ancien membre du Congrès national joue en faveur du choix de cette personnalité. En dépit de propositions fort avancées émanant de membres de la Commission, l’intervention financière de l’État lui donne le droit de désigner le sculpteur, la technique et l’emplacement : la Commission royale des Monuments opte pour Adolphe Fassin (1828-1900), le bronze coulé et la Grand Place. La ville d’Ath quant à elle attribue à l’architecte Charles Émile Janlet (1839-1919) la responsabilité du piédestal. Organisée sous les auspices des autorités locales, l’inauguration a lieu le dernier dimanche de septembre 1880, et s’inscrit dans l’esprit de la célébration des Journées de Septembre.

En 1880, même si les Anciens Volontaires de 1830 sont présents, l’unionisme a vécu. Ainsi, le clergé athois n’a pas daigné participer à l’inauguration que le ministre Jules Bara et le gouverneur du Hainaut relèvent de leur présence. Il convient de souligner que les autorités locales profitent de l’occasion pour montrer leurs réalisations en faveur de l’enseignement public et laïque ; or, faut-il le rappeler, la guerre scolaire a éclaté entre les principaux dirigeants libéraux et catholiques. Par ailleurs, on observe aussi que, malgré leur quotepart financière importante lors de la souscription publique, les milieux maçonniques n’ont pas été officiellement invités à l’inauguration du monument. Si l’unanimité peut se réaliser pour reconnaître en Defacqz un homme de 1830 et un haut magistrat intègre et cultivé, les avis sont plus tranchés sur d’autres aspects de ses engagements. Président du Congrès libéral de 1846, il n’avait pas permis de lever les profonds différends opposant les radicaux et les conservateurs. Quant à la référence explicite à son activité maçonnique, elle confirme, aux yeux de ses anciens adversaires, qu’Eugène Defacqz était avant tout le représentant affirmé d’un parti ; le journal catholique local rappelle volontiers l’opposition de Defacqz à la liberté religieuse et son insistance pour que les pouvoirs publics surveillent la liberté d’enseignement… Dès l’origine, sa statue sur la Grand Place d’Ath ne parvient pas à symboliser l’union de tous les Belges.

Originaire d’Ath où il a fait ses études avant de se rendre à Dijon, Eugène Defacqz (1797-1871) avait obtenu une licence en Droit à Bruxelles en 1817 et exercé comme avocat au barreau de Bruxelles où ses collègues apprécièrent rapidement ses diverses qualités. N’ayant manifesté aucune prise de position à l’égard du Régime hollandais, il se retrouve impliqué dans la Révolution de 1830 quand il est désigné par le Gouvernement provisoire comme membre du comité de Justice chargé de la réorganisation de la magistrature (27 septembre 1830). Désigné conseiller à la Cour supérieure de justice à Bruxelles, il y fera sa carrière pendant quarante ans. Beaucoup plus éphémère est son parcours politique : choisi comme l’un des 3 représentants du district d’Ath au Congrès national (3 novembre 1830), il contribue à l’adoption du principe d’un cens électoral et est l’un des rares congressistes à s’opposer à l’interdiction de toute intervention du pouvoir civil dans les affaires d’un culte. Il aura encore l’occasion d’exprimer son anticléricalisme et son paternalisme radicaux au Conseil communal de Bruxelles (1836-1848) et au Conseil provincial du Brabant (1838-1849) qu’il préside brièvement (1847-1849).

Initié dans la loge L’Espérance dès 1820, il fonde à Bruxelles la loge Les Amis du Progrès en 1838, dont il devint Vénérable. Grand-Maître du Grand Orient de Belgique, il préside l’association de 1842 à 1852. Président du fameux Congrès libéral de juin 1846 – il a été choisi en raison de son autorité morale et de l’indépendance d’esprit dont il a toujours manifesté –, il ne parvient cependant pas à réunir durablement les tendances radicales et conservatrices qui se manifestent alors. Critiqué de part et d’autre, il se retire de la politique active pour se consacrer principalement à sa carrière de magistrat. Avocat général à la Cour de cassation (1832), il est nommé conseiller en 1837 et devient premier président à la Cour de cassation en 1867. Co-fondateur de l’Université libre de Bruxelles, il y donnera pendant quelques années un cours de droit coutumier. En 1846, il publie d’ailleurs le premier volume de son Ancien droit Belgique qui reste une mine de renseignements. D’autres ouvrages sont de la plume d’Eugène Defacqz, élu correspondant en 1856 et membre effectif en 1866 de l’Académie royale de Belgique ; il fut directeur de la Classe des Lettres en 1870. C’est à rendre les multiples facettes de cette éminente personnalité que s’attela le sculpteur Fassin entre 1878 et 1880.

Âgé de cinquante ans, cet artiste liégeois (né à Seny près de Nandrin en 1828) avait fait ses classes à l’Académie de Liège (avec Buckens notamment), puis à celle d’Anvers, avant de gagner Paris, puis Rome où une bourse de la Fondation Darchis lui permit de résider durant cinq ans. Là, en 1863, il réalise le plâtre d’un Acquaiuolo napolitain qui fait sursauter tous les critiques d’art du Salon de Bruxelles. Tous crient au génie et à la révolution artistique : en se détournant des sujets de l’Antiquité, Fassin avait réussi à trouver ses modèles dans la foule du peuple italien, inaugurant un mouvement qui ne fera que s’amplifier. Son œuvre reçoit la médaille d’or et la commande du marbre par le gouvernement. Elle sera exposée à Paris puis à Philadelphie ; par la suite, l’artiste ne parviendra pas à soutenir sa réputation et il tombera dans l’oubli. Installé à Bruxelles dès 1869, Fassin poursuit une œuvre personnelle, tout en participant à des concours pour des commandes officielles, sans grand succès car la concurrence est rude. L’air de Rome manque au Liégeois qui, après divers séjours, finit par s’y établir définitivement en 1882. Il venait d’achever le bronze d’Eugène Defacqz qui semble être sa seule réalisation officielle dans l’espace public.

Déplacé en 1962, le monument Defacqz a été restauré en 1993 et, deux ans plus tard, l’idée de le ramener sur la Grand Place a été évoquée par les conseillers communaux libéraux, qui voulaient profiter des importants travaux de rénovation et d’aménagement de la mobilité au cœur de la cité des Géants. Leur proposition n’a pas été suivie.

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 441

Jean-Pierre DUCASTELLE, dans Cahiers de l’Urbanisme, septembre 2001, n°35-36, p. 27 et ssv.

Jean-Pierre DUCASTELLE, Statuomanie athoise : l’érection de la statue d’Eugène Defacqz à Ath (1880), dans Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région et des Musées athois, 1996-1997, t. LV, p. 223-278

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 21-26

Philippe GODDING, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 106-111

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 393

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, Bruxelles, CGER, 1990, p. 75-78

http://books.google.be/books?id=v6DaJFklrYIC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=ath+monument+%22eug%C3%A8ne+defacqz%22&source=bl&ots=uJXqYJhWp0&sig=Ut7w0V9fSpYax-QXDziqPiIdN4U&hl=fr&sa=X&ei=yQsXU7GSIbTR4QTg1YDgDA&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=ath%20monument%20%22eug%C3%A8ne%20defacqz%22&f=false

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 563

Grand Place

7800 Ath

Paul Delforge

Jo Van Hove

Ferme de Beaulieu à Rebaix

Aujourd’hui village de l’entité d’Ath, Rebaix était sous l’Ancien Régime une des douze pairies du comté de Hainaut. Le seigneur des lieux était donc un des douze pairs du comte de Hainaut, c’est-à-dire un vassal ayant le même rang que son seigneur. Au Moyen Âge, la seigneurie appartient à la famille de Rebaix avant de passer aux Lahamaide, aux Luxembourg-Fiennes et aux Egmont.

Essentiellement agricole, le village développe une activité d’artisanat de poterie au XVIIIe siècle qui prend un tour industriel au siècle suivant. De l’intense activité agricole d’autrefois sont conservés quelques beaux édifices parmi lesquels la ferme chevalier (rue J. Watrin), dépendance de l’abbaye de Saint-Ghislain, et le moulin de Tenre ou moulin Bayard, reconstruit en 1720. La ferme de Beaulieu mérite elle aussi l’attention. Ce grand ensemble clôturé a été construit aux alentours de 1800 en briques et calcaire. Face à l’entrée, au centre d’une cour pavée, se trouve le logis de type tournaisien décoré d’un petit fronton cintré blanchi. À droite se trouve une grange datée de 1809 comme l’indique l’inscription présente sur le pignon à rue ; celle-ci est percée de plusieurs portes charretières. Face à cette grange se trouvent les étables qui se prolongent à l’arrière vers une seconde cour pavée.

Chemin de l’Enfer 2

7804 Rebaix

Classée comme monument le 15 janvier 1990

Institut du Patrimoine wallon

Bruxelles kik-irpa

Château de Moulbaix

Le village de Moulbaix constitue une seigneurie du comté de Hainaut au Moyen Âge. Un château existe à l’époque et est, à partir du 14e siècle, la propriété de la famille de Chasteler. Le marquis Oswald de Chasteler décide de se faire construire un nouveau château en 1860. Il s’agit d’un imposant édifice néo-médiéval d’inspiration Tudor érigé sur les plans de l’architecte athois Désiré Limbourg.

Déjà lourdement restauré en 1889 suite à un incendie, le château est construit en briques, en pierre bleue de Maffle et en pierre de Creil (Oise). Le château adopte un plan rectangulaire flanqué de tours d’angle crénelées, circulaires et octogonales. L’inspiration du Moyen Âge est manifeste ; l’ensemble est décoré de mâchicoulis, de meurtrières, de créneaux et d’échauguettes qui animent les façades. Il s’inscrit dans un vaste parc paysager de deux hectares dessiné par le célèbre architecte paysager Louis Fuchs, créateur du bois de la Cambre à Bruxelles. Le jardin est parsemé de chemins courbes qui, depuis le château, invitent à des promenades multiples. Un étang et de vastes bosquets y trouvent leur place, ainsi qu’un potager.

Place Henri Stourme

7812 Moulbaix

Classé comme monument le 9 juin 2000

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Moulin de la Marquise à Moulbaix

Situé sur une butte qui domine le village, le moulin de la Marquise est une imposante construction en bois formée d’éléments de diverses provenances. Il a été érigé en 1747 en remplacement d’un moulin à eau désaffecté depuis la fin du XVIIe siècle. Dès 1748, il est revendu à Gabriel-François, marquis de Chasteler et de Moulbaix. Menacé de destruction, il est sauvé par la marquise de Chasteler en 1927, restauré puis remis en activité en 1942 après avoir été doté d’un équipement électrique moderne.

Une nouvelle restauration est entreprise en 1960 ; le pivot est alors remplacé par celui du moulin de Rollegem-Kapelle, typologiquement proche et portant une inscription sur laquelle figure la date de 1783. Endommagé par une tempête en 1983, l’ensemble est à nouveau restauré et remis en service le 18 mai 1985. Il fonctionne toujours actuellement et fait la fierté de l’entreprise de Joseph Dhaenens, dont le père avait été l’artisan de la restauration des années 1960.

Le moulin se compose d’un piédestal sur lequel se trouvent le pivot en chêne, les étançons et les soles (pièces de bois servant au soutien et à l’appui). La partie mobile est formée d’une grande cage de deux étages et d’ailes en métal longues de 12 mètres chacune. À l’opposé, un escalier permet d’accéder à l’intérieur.

Chemin du Moulin de Moulbaix

7812 Moulbaix (Ath)

Classé comme monument le 24 juillet 1944

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Château de Grandchamps

Occupé au Néolithique et à l’époque romaine comme l’indiquent les traces d’une villa découverte en 1993, le village de Meslin-l’Évêque est cité dès le 11e siècle et abrite plusieurs seigneuries dont la plus importante appartient à l’évêque de Cambrai.

Parmi les seigneuries secondaires se trouve celle de Grandchamps dont subsiste un château, construit à la fin du 18e siècle et aujourd’hui abandonné. Il se situe à l’emplacement d’un fief mentionné à partir du 15e siècle et, bien qu’inachevé et endommagé par un incendie en 1850, conserve des qualités architecturales d’importance.

De style Louis XVI, il est érigé à la demande des derniers seigneurs de Grandchamps au milieu de prairies. Construit en briques sur deux niveaux selon un plan rectangulaire, il comporte de longues façades dont la principale est caractérisée par un avant-corps surmonté d’un fronton triangulaire. La façade arrière est de même composition.

De nos jours, le château – dont subsistent les façades et un tiers de la toiture – attend une restauration.

Chemin du Grand Champ 6

7822 Meslin-l’Évêque

Classé comme monument le 2 août 1991

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant

Ancienne brasserie Rivière

L’ancienne brasserie Rivière est liée à l’exploitation de la pierre à Maffle par la société Rivière frères au 19e siècle. Occupant plusieurs centaines d’ouvriers à l’époque, cette société est restée active jusque dans les années 1960.

Ce bâtiment a été édifié en 1852 à l’initiative du maître de carrière Auguste Rivière. Cette haute bâtisse de deux niveaux a été construite en briques et possède une façade assez sobre. L’ensemble, longtemps inoccupé et fortement dégradé, a été entièrement restauré à l’initiative de l’Institut du Patrimoine wallon en 2002-2003.

À l’intérieur, au rez-de-chaussée, se trouve l’ancienne salle des brassins, vaste espace couvert de voûtes de briques supportées par des arcs retombant sur des colonnes en pierre bleue. Une cave voûtée de composition similaire se trouve sous l’ensemble. Derrière la brasserie, les anciennes dépendances ont été reconverties en habitations.

Si la façade classée a bénéficié d’une restauration rigoureuse, les aménagements intérieurs sont empreints de modernité tout en profitant d’une décoration neutre.

Cet édifice d’une grande valeur esthétique, historique et sociale est désormais occupé par les services administratifs du Réseau hospitalier de médecine sociale d’Ath.

Rue de la Fosse 56

7810 Maffle

Classée comme monument le 23 juillet 1992

Institut du Patrimoine wallon

Fours à chaux des carrières Rivière

L’ancienne brasserie Rivière est liée à l’exploitation de la pierre à Maffle par la société Rivière frères au XIXe siècle. Occupant plusieurs centaines d’ouvriers à l’époque, cette société est restée active jusque dans les années 1960. La maison Pierre Rivière et ses fours à chaux, situés au-delà de la Dendre, sont les seuls vestiges architecturaux des carrières exploitées par la famille. La maison a été érigée au milieu du XIXe siècle en style néoclassique, en briques et en calcaire.

À l’arrière, une importante butte envahie par la végétation abrite deux anciens fours à chaux et les vestiges de quelques autres. Le plus petit four pourrait être celui dont la construction a été autorisée en 1826, à moins qu’il ne remonte à la fin du XVIIIe siècle ! On y voit une chaudière circulaire en briques percée de quatre trous de défournement et d’une galerie de circulation voûtée. Le second four, plus spacieux, a été construit vers 1885 avec les mêmes matériaux et selon le même dispositif mais est cette fois percé de huit trous de défournement. Dans ces fours était produite de la chaux, matériau à la base de divers mortiers, obtenue par calcination de la pierre calcaire à plus de mille degrés. Étudiés et classés, ces fours à chaux constituent de nos jours un des plus importants sites d’archéologie industrielle de Wallonie.

Place de Maffle 8

7810 Maffle

Classés comme monument et comme site le 12 août 1988

Institut du Patrimoine wallon