Borne « Marie de Bourgogne » - KIK-IRPA

Bornes limitatives du duché de Brabant

Au Moyen Âge, Braine-l’Alleud comptait plusieurs seigneuries dont l’une des plus importantes était un fief ducal aux mains des châtelains de Bruxelles qui y créèrent une franchise en 1218. Le territoire de la localité conserve deux bornes liées aux périodes bourguignonne et espagnole du duché de Brabant. La première, dite « borne de Marie de Bourgogne », est située dans l’enceinte du prieuré Notre-Dame de Jéricho ou de la Rose, appelé aussi chapelle de l’Ermite ou du Vieux-Moûtier.

Cet endroit est signalé depuis 1131 lorsque le duc de Brabant Godefroid Ier le Barbu céda le terrain à l’abbaye de Gembloux. Le nom de la borne fait référence à la duchesse de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne (1457-1477-1482) et est liée à l’ancien abornement de la forêt de Soignes. Son mariage avec l’archiduc Maximilien d’Autriche ouvrit la voie à un regroupement des territoires des Pays-Bas à la fin du XVe siècle : mère de Philippe le Beau à qui elle transmit la Bourgogne en héritage, elle fut également la grand-mère de Charles Quint.

La seconde borne, dite « borne du Culot » ou « borne de la Franche Garenne », date de l’époque de Charles Quint. Située rue du Cuisinier, elle est l’héritière d’un bornage voulu par l’empereur en 1520 et devant nouvellement marquer les limites de la forêt de Soignes. Ce bornage d’envergure ne fut achevé qu’en 1556 sous le règne de Philippe II ; on compte alors 4171 bornes. Les premières furent placées en 1523 et arboraient la croix de Bourgogne. La borne du Culot tire son nom du fait qu’elle se trouvait alors dans le hameau du Culot et est un des rares témoins des procédés de bornage au XVIe siècle. Elle est aujourd’hui le dernier exemplaire de grand format marqué de la croix de Bourgogne que nous ayons conservé et a, à ce titre, a fait l’objet d’une procédure de classement aboutie le 6 avril 2012.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

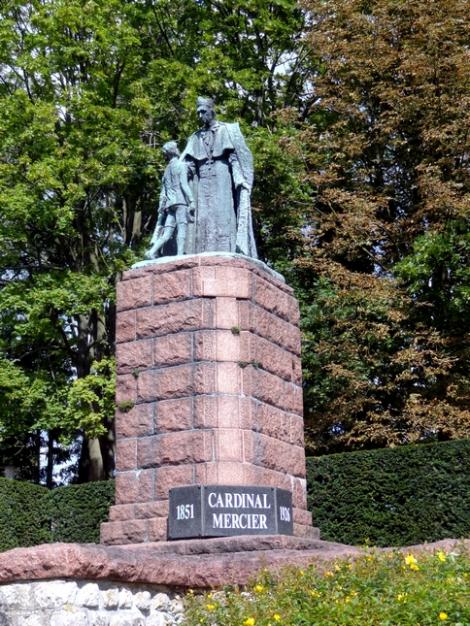

Monument Désiré MERCIER

Légèrement en retrait de la chaussée de Mont Saint-Jean, devant le collège cardinal Mercier, se dresse l’imposant monument dédié au prêtre mais aussi et surtout à l’enseignant. La sculpture représente en effet le professeur-cardinal en dialogue avec un jeune étudiant en culotte courte, portant sa mallette sous son bras gauche et son calot dans la main droite.

Réalisée en 1931, la sculpture ne sera hissée sur son socle et inaugurée que le 30 juin 1935, en présence du roi Léopold III et de la reine Astrid, comme le montre notamment une série de chromos imprimés par les chocolats « Côte d’Or », démarche qui symbolise à elle seule l’importance de l’événement auquel prirent part également le Cardinal Van Roey, le nonce apostolique Micara, plusieurs évêques, ministres et ambassadeurs.

D’ailleurs, événement rare pour l’érection d’un monument, une cérémonie officielle a eu lieu le 17 juillet 1933 pour la bénédiction et la pose de la première pierre dudit monument ! Des discours y furent déjà prononcés, notamment par le cardinal Van Roey, le ministre de la Prévoyance sociale, Henri Carton de Wiart, et par Charles de Preter, président du comité exécutif responsable du projet.

Le Collège Cardinal Mercier est alors en pleine phase de construction ; il a été souhaité par le cardinal qui a béni la première pierre en juin 1924 ; quelques mois avant sa disparition, il a fait une visite surprise sur le chantier, témoignant ainsi de son intérêt tout particulier pour le projet. Il ne verra cependant pas l’inauguration de cet important établissement d’enseignement primaire et secondaire dont il avait ardemment défendu la création dans sa ville natale.

Les plans initiaux du Collège sont l’œuvre de l’architecte Henri Vaes qui s’occupe également de définir l’implantation du monument en l’honneur du

Cardinal Mercier. Érigé en 1935 par l’entreprise Legrève frères, il est quelque peu décentré par rapport à la façade principale. Situé sur le côté gauche lorsqu’on fait face à l’entrée du Collège, il apparaît d’autant plus imposant que l’ensemble est surélevé par rapport à la chaussée et que la sculpture en bronze est elle-même posée sur un socle composé de 9 rangées de hauts blocs de pierre rouge.

Au pied du socle, dans un angle créé pour faire apparaître une longue croix dans le relief de la pierre, apparaît la simple mention, aujourd’hui en lettres blanches sur fond noir : 1851 - CARDINAL MERCIER - 1926.

À l’origine, on trouvait le même texte, mais en lettres noires sur la pierre rouge polie.

Confié au R.P. Ephrem-Marie de Kcynia (ou Ephram-Maria de Czynia ou de Kzynia), le groupe monumental était déjà achevé en 1931. Un jeune étudiant avait posé pendant une quinzaine de jours pour ce statuaire polonais qui réalisait alors aussi la statue en bronze du Cardinal destinée aux jardins de l’Institut supérieur de Philosophie de Louvain. Pour Leuven, il représente le cardinal absorbé dans son travail d’écrivain ; pour Braine-L’Alleud, dans un style identique, il lui donne une autre stature. Familier du cardinal Mercier, Ephram-Marie de Kcynia est le dernier prêtre consacré par celui-ci. Ensemble, Mercier et de Kcynia avaient édité un ouvrage, Fioretti, les petites fleurs de S. François d’Assises où le cardinal signa la préface et l’artiste polonais une série d’aquarelles. En 1923, celui-ci signe encore une série de huit aquarelles pour illustrer l’ouvrage d’Arnold Goffin, Le Cantique des créatures de Saint-François d’Assise. Il réalisera d’autres aquarelles religieuses.

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

- Xavier CAMBRON, Si le Collège m’était conté…, Braine-l’Alleud, éd. IdéeLumineuse, s.d.

- Chronique de l’Institut supérieur de Philosophie, dans Revue néo-scolastique de philosophie, 33e année, n°30, 1931, p. 241-244

- http://www.wiki-braine-lalleud.be/index.php5?title=Coll%C3%A8ge_Cardinal_Mercier_-_Ann%C3%A9es_1930

Chaussée de Mont Saint-Jean 83

1420 Braine l’Alleud

Paul Delforge

© SPW-Patrimoine - G. Focant

Sites touristiques liés à la bataille de Waterloo

La butte du lion

La butte du lion est certainement le monument commémoratif de la bataille le plus connu mais également le plus visité. Ce que les touristes ignorent la plupart du temps, c’est que le monument n’a pas été construit pour commémorer l’action des Français ou de Napoléon. La butte et son lion ont été érigés par les Hollandais entre 1824 et 1826, au départ pour rappeler la blessure reçue à cet endroit par le prince d’Orange ; le caractère imposant de l’édifice tend à souligner l’importance du combat mené le 18 juin 1815. Le gouvernement hollandais dote également le lieu d’une symbolique toute politique : le lion, menaçant, regarde vers la France.

Le lion, haut de 4,45 m et large de 4,50 m, pèse 28 tonnes. Il symbolise l’Angleterre et les Pays-Bas et pose une de ses pattes avant sur un globe. Réalisé en fer et en fonte dans les ateliers Cockerill à Seraing, il est l’œuvre du sculpteur malinois Jean-Louis Van Geel, élève de David. Il est posé sur un piédestal de pierre bleue, lui-même posé sur trois degrés. Sur les faces est et ouest, une simple date constitue la seule inscription du monument : « XVIII JUNI MDCCCXV ». Le monument est supporté par une colonne de briques qui descend jusqu’en dessous de la base de la butte. Celle-ci forme un cône de 40,5 m de hauteur et de 520 m de circonférence. 300 000 mètres cubes de terre du champ de bataille ont dû être enlevés pour former cette éminence visible de loin. Il faut gravir 226 marches de pierre bleue pour parvenir sur la plate-forme située au pied du lion. L’ensemble a été conçu par l’architecte des palais royaux Charles Van der Straeten. Le 11 juin 1988, une table d’orientation a été placée au sommet du monument à l’initiative des asbl Waterloo committee et Waterloo-Relais de l’Histoire. Elle a été réalisée par le sculpteur Yves Bosquet.

Devenu entre-temps une attraction touristique incontournable, la butte du lion offre un panorama exceptionnel sur la région mais aussi sur ce qui fut le champ de bataille sur lequel s’affrontèrent la cavalerie française et l’infanterie anglaise.

Le panorama de la bataille de Waterloo

Au pied de la butte du lion se trouve une rotonde édifiée en 1912 sur les plans de l’architecte Frantz van Ophem. L’édifice a été érigé grâce à un appel de fonds lancé en février 1911 avec l’appui du consul de France. Parmi les investisseurs, on retrouve bon nombre de descendants d’officiers belges et hollandais ayant participé à la bataille. Cette rotonde abrite le « panorama de la bataille de Waterloo », vaste toile circulaire de 12 m de hauteur sur 110 m de long, représentant les principaux faits de la bataille. Elle a été réalisée par le peintre belge Louis Dumoulin, assisté par des peintres ayant chacun leur spécialité : les Français Raymond Desvarreux, Pierre-Victor Robiquet (peintre animalier), Louis-Ferdinand Malespina et Meir (portraitiste) et du Belge Vinck (avant-plan). Le concept du panorama date du XIXe siècle et présente généralement des paysages ou des scènes religieuses. Ici, l’œuvre détaille un moment-clé de la bataille : on y retrouve les lanciers polonais, la charge du maréchal Ney, Napoléon et son état-major, et la résistance anglaise autour de Wellington. Le bâtiment et la peinture ont été classés en 1998 et rénovés en 2008. L’ensemble a été reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie en raison de son caractère unique ; il s’agit en effet d’un des rares exemplaires du genre conservés en Europe possédant encore les trois éléments caractéristiques des panoramas du XIXe siècle : le toile, le bâtiment et les faux-plans.

Le palais de l’empire, musée de cire

Juste en face du panorama se trouve l’hôtel du musée, édifié en 1818 par le sergent-major Cotton. Cet officier du 7e hussards britanniques ayant participé à la bataille ne rentra pas en Angleterre après les événements et édifia cet immeuble pour accueillir les premiers visiteurs du champ de bataille. Il s’improvisa premier guide touristique de Waterloo. Ce musée présente tous les grands acteurs de la bataille, représentés en cire par les artistes du musée Grévin en 1949.

Route du Lion

1432 Braine-l'Alleud

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Château et ferme de Goumont ou de Hougoumont

Déjà signalé en 1474, le domaine de Goumont change plusieurs fois de propriétaires au fil des siècles. La ferme actuelle date en grande partie du XVIIe siècle bien que les ailes nord et est aient été incendiées lors des combats de juin 1815. L’ensemble se situe autour d’une cour oblongue délimitée par un mur de clôture auquel s’adossent des vestiges du château et de la chapelle castrale, préservés à la demande du comte de Robiano au XIXe siècle. L’habitation, de type traditionnel, a été élevée en brique et grès aux XVIe et XVIIe siècles sur deux niveaux de six travées englobant le portail et un second passage, à l’ouest. Dans le prolongement se trouvent les dépendances et les communs, ainsi qu’une grange en long percée d’un portail cintré.

La ferme est un des lieux stratégiques de la bataille de Waterloo. Dès le 17 juin, les troupes anglaises se retranchent dans la cour ; un bataillon du régiment de Nassau et deux compagnies hanovriennes défendent le bois tout proche. Le 18 juin, elle est attaquée vers 11h30 par les troupes françaises menées par le prince Jérôme Bonaparte, frère de l’Empereur. Le combat dure huit heures, le verger et le jardin de la ferme changent sept fois de main. Toutefois, les Français ne parviennent jamais à pénétrer à l’intérieur des bâtiments. Wellington dit d’ailleurs que « le tournant de la bataille se joua lorsque se fermèrent les portes de Hougoumont ». Dans l’après-midi, un obus incendie la principale grange et le feu se propage ; plusieurs centaines de blessés périssent dans les flammes. Plus de 6 000 hommes sont mis hors de combat à Hougoumont. Au soir du 18 juin, 300 Anglais et 800 Français sont enterrés à la hâte devant la porte de la ferme.

Aujourd’hui, plusieurs plaques et monuments commémoratifs ont pris place au niveau de la ferme d’Hougoumont :

- à côté de la porte nord se trouve une plaque en hommage au 3e régiment de Footguards ou Scots Guards. On y retrouve l’emblème et la devise de l’Écosse : un chardon et l’inscription « Nemo me impune lacessit » (personne ne me provoque impunément) ;

- sur le mur extérieur de la chapelle a été apposée une plaque le 10 avril 1907 à l’initiative de la brigade des Guards. Ellecommémore la présence de trois régiments des Footguards et de trois régiments de cavalerie britannique le 18 juin 1815. Elle porte une triple inscription, en français, anglais et allemand : « On est prié de respecter cette chapelle, où pendant la mémorable journée du 18 juin 1815 tant de vaillants défenseurs d’Hougoumont ont rendu leur dernier soupir ». Cette plaque, autrefois située dans un bâtiment aujourd’hui détruit, est actuellement stockée dans la chapelle ;

- sur le mur de la chapelle également, une seconde plaque a été installée en mémoire aux First regiment of Footguards, plus connu sous le nom de Grenadier Guards : « In memory of the officers and men of the light companies of the 2nd and 3rd batalions who died defending Hougoumont, 18th June 1815. This tablet was erected in 1977 by their successors of the first of grenadier guards » (en mémoire des officiers et des hommes des second et troisième bataillons qui moururent en défendant Hougoumont le 18 juin 1815. Cette plaque a été apposée en 1977 par leurs successeurs du 1st grenadier guards) ;

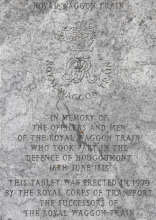

- sur le mur de la grange se trouve une plaque commémorative du Royal waggon train : « In memory of the officers and men of the royal waggon train who took part in the defense of Hougoumont18th June 1815. This tablet was erected in 1979 by the Royal Corps of Transport, the successors of the Royal Waggon Train » (en mémoire des officiers et des hommes du Royal waggon train qui prirent part à la défense d’Hougoumont le 18 juin 1815. Cette plaque a été apposée en 1979 par le Royal Corps of Transport, successeur du Royal waggon train) ;

- une pierre blanche a été encastrée dans le mur du verger en 1889 pour marquer l’endroit de la mort du capitaine Craufurd du 3e régiment des Guards : « In memory of Captain Thomas Craufurd of the 3rd Guards, eldest son of the baronet of Kilbernie, killed in the extreme south west of this wall. This stone was placed by his kinsman, Sir William Fraser of Morar, Baronnet, 1889 » (en mémoire du capitaine Thomas Craufurd du 3e Guards, fils aîné du baron de Kilbernie, tué à l’extrémité sud-ouest de ce mur. Cette pierre a été placée par son parent, Sir William Fraser de Morar, Baron, 1889) ;

- un monument a été érigé dans le verger en 1912 à l’initiative de la société d’études historiques et de l’asbl « Les amis de Waterloo » en hommage aux soldats français. Il s’agit d’une stèle de granit ornée d’un aigle napoléonien et d’une couronne de laurier encastrant une croix de la Légion d’honneur. On y trouve l’inscription suivante : « Aux soldats français morts à Hougoumont, 18 juin 1815 » et une citation de l’empereur : « La terre paraissait orgueilleuse de porter tant de braves » ;

- une double plaque commémorative en pierre rappelant l’action des Coldstream Guards a été placée en 1945 sur le mur à droite de la porte sud par le colonel Strathden. La première pierre est décorée de l’écusson de ce régiment d’infanterie britannique. On y trouve, au centre, le drapeau anglais, entouré d’une ceinture militaire sur laquelle s’inscrit la devise « honni soit qui mal y pense », le tout entouré d’une étoile à multiples branches. Une seconde pierre comporte l’inscription bilingue suivante : « In memory of the officers and men of the 2nd battalion Coldstream Guards who, while defending Hougoumont farm, successfully held this south gate from successive attacks throughout 18th June 1815 / À la mémoire des officiers et soldats du 2e bataillon des Coldstream Guards qui ont participé à la défense de Hougoumont et ont résisté à toutes les attaques dirigées contre la porte sud le 18 juin 1815 » ;

- Le 6 juin 1987, une plaque « À la mémoire du général Bauduin, tombé devant ces murs le 18 juin 1815 » a été inaugurée par l’association pour la conservation des monuments napoléoniens.

À côté de ces nombreuses plaques commémoratives, la ferme de Hougoumont abrite également plusieurs sépultures. Dans le verger se trouvent deux pierres tombales d’officiers anglais : celle du capitaine John Lucie Blackman, du régiment des Guards, mort à 21 ans, et celle du sergent-major Edward Cotton, installé à Waterloo après la bataille. Selon ses vœux, il fut inhumé à cet endroit en 1849 après avoir été le premier guide touristique du champ de bataille. Aujourd’hui, seules subsistent les pierres tombales ; les corps ont été exhumés en 1890 et placés dans le mémorial britannique du cimetière d’Evere.

Chemin du Goumont

1420 Braine-l'Alleud

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW-Patrimoine

Château de Bois-Seigneur-Isaac

Située à l’extrémité d’une enclave hennuyère en duché de Brabant, la seigneurie de Bois-Seigneur-Isaac fut successivement la propriété de plusieurs familles importantes depuis le XIe siècle.

La seigneurie fut probablement installée au profit d’un seigneur d’Ittre, Isaac Ier, comme forteresse du comté de Hainaut. En effet, au Moyen Âge, Ophain dépendait du duché de Brabant, alors que la seigneurie de Bois-Seigneur-Isaac était hennuyère, ce qui lui conférait un emplacement des plus stratégiques.

Le château que l’on connaît encore aujourd’hui est le résultat d’une transformation effectuée au XVIIIe siècle.

Le bâtiment est l’héritier d’une forteresse médiévale destinée à protéger l’enclave.

De cette construction subsistent encore une partie des douves, toutefois asséchées et une tour isolée à l’entrée des jardins, seul vestige de l’enceinte démantelée. Cette ancienne tourelle d’angle circulaire est percée de petites baies en pierre bleue et est sommée d’un toit conique à coyau.

Rue Armand de Moor 3

1421 Braine-l'Alleud

Frédéric MARCHESANI, 2013

D. Timmermans

Stèle DEMULDER et monument MERCER

Deux monuments commémoratifs se trouvent non loin l’un de l’autre, sur le chemin des vertes bornes à Braine-l’Alleud. Le premier rend hommage au lieutenant de cavalerie Augustin Demulder, affecté au 5e régiment de cuirassiers. Né à Nivelles en 1775, il est tué au cours des charges menées contre les carrés alliés par le maréchal Ney.

Inauguré le 20 juin 1986, le monument est constitué d’une stèle de pierre bleue portant l’inscription suivante :

« En mémoire du lieutenant Augustin Demulder du 5e cuirassiers, né à Nivelles en Brabant en 1775, chevalier de la Légion d’honneur, blessé à Eylau 1807, à Essling 1809, à Hanau 1813, tué à Waterloo, et en mémoire de tous les cavaliers qui chargèrent avec lui le 18 juin 1815. Cette pierre a été placée par le Waterloo comitee en association avec la société belge d’études napoléoniennes, 1986 ».

Un second monument rappelle l’endroit où se trouvait la batterie du capitaine Alexandre Cavalie Mercer pendant la bataille de Waterloo. Membre du Royal horse artillery company, il commandait la batterie Dickson en l’absence de son supérieur.

La stèle porte l’inscription suivante :

« This stone marks the last position of G. Troop, Royal Horse Artillery, commanded by Captain A.C. Mercer. During the battle of Waterloo, 18 june 1815, from here the troop took a conspicuous part in defeating the attacks of the French cavalry »

(Cette pierre marque la dernière position des troupes de la Royal Horse Artillery, commandée par le capitaine Mercer. Pendant la bataille de Waterloo, 18 juin 1815, la troupe prit une part remarquable en défaisant les attaques de la cavalerie française).

Chemin des Vertes Bornes

1420 Braine-l'Alleud

Frédéric MARCHESANI, 2014

Jo Van Hove

Église Saint-Étienne à Braine-l'Alleud

Située au cœur de la localité, l’imposante église Saint-Étienne a été relativement agrandie en style néogothique entre 1865 et 1888. Elle est caractérisée par sa grosse tour carrée classique, coiffée d’une toiture en cloche millésimée 1762. Elle est percée d’un portail de style Louis XV. À l’intérieur, les trois nefs et le transept de style gothique datent de la seconde moitié du 16e siècle. Parmi l’intéressant mobilier conservé à l’intérieur se trouve un calvaire gothique du 15e siècle, une chaire de vérité baroque et, dans le chœur, les remarquables gisants de Philippe de Witthem et de son épouse Jeanne de Halwyn, décédés respectivement en 1523 et 1521. D’autres monuments et pierres tombales anciens sont également conservés dans l’église.

Dès le 19 juin 1815, l’église devient un hôpital de fortune. Des blessés de toutes nationalités y sont soignés par les médecins, des religieuses et des infirmières de Braine-l’Alleud et des environs. Un monument commémorant cet épisode des combats de 1815 a été inauguré dans l’église en 1965. Il a été réalisé par le sculpteur genappien Albert Desenfans à la demande du Syndicat d’initiative à l’occasion du 150e anniversaire de la bataille de Waterloo. Il s’agit d’un bas-relief représentant Simon de Cyrène aidant Jésus à porter sa croix devant des figures de femmes en lamentation. Il s’agit ici d’évoquer les Brainois aidant les blessés à supporter leurs souffrances au lendemain de la bataille. Enfin, le monument comporte l’inscription suivante : « Cette église servit d’hôpital au lendemain de la bataille. Charitablement, les Brainois vinrent en aide aux blessés. Juin 1815 ».

Place Abbé Renard

1420 Braine-l'Alleud

Classée comme monument le 5 décembre 1983

Frédéric MARCHESANI, 2014

D'autres traces liées au roman païs du duché de Brabant

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé brabançon parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Aiseau-Presles/Aiseau, vestiges de l’ancien château réédifié en 1721 sur les bases d’un édifice médiéval par le marquis d’Aiseau et détruit par les Français en 1794. Dalle calcaire de 1722 aux armes des princes de Gavre.

2. Braine-l’Alleud, église Saint-Étienne, tombe de Philippe de Witthem, seigneur de Beersel et Braine-l’Alleud.

3. Braine-l’Alleud/Lillois-Witterzée, ferme del tour, siège d’un plein-fief relevant du duché de Brabant sous le nom de « court de Witterzée ». L’édifice abrite au Moyen Âge un lignage chevaleresque attesté à Witterzée depuis 1202 environ.

4. Braives/Fallais, église Notre-Dame. Dalle d’Albert Pynssen-Vanderaa, bailli et châtelain de Fallais.

5. Braives/Fallais, moulin banal. Élevé sur un noyau du XVIIe siècle et remanié par la suite.

6. Chastre/Blanmont, château de Blanmont, fief de Grand-Leez et arrière-fief de Perwez compris dans la mairie de Mont-Saint-Guibert. Construit vers 1640 et modifié au siècle suivant, le château devient le siège d’une baronnie en 1751.

7. Chastre/Cortil-Noirmont, tour des Sarrasins, vestige du château détruit en 1625 et témoin de la seigneurie de Noirmont, issue de l’héritage des Walhain.

8. Chastre/Gentinnes, château de Gentinnes, domaine brabançon cité depuis le XIe siècle, érigé en baronnie en 1716 et reconstruit à cette époque.

9. Chaumont-Gistoux/Bonlez, château de Bonlez, ancienne propriété des Walhain construit pour la première fois vers 1230 comme château fort, remanié plusieurs fois puis élevé en baronnie en 1634 avant d’être annexé au comté de Laurensart (duché de Brabant, mairie de Grez).

10. Chaumont-Gistoux/Corroy-le-Grand, ferme du château, ancienne ferme-château fortifiée du sire de Vieusart (mairie Mont-Saint-Guibert). Vestiges d’une enceinte fortifiée et bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles disposés autour d’une vaste cour carrée.

11. Chaumont-Gistoux/Dion-le-Val, château de Quirini, domaine d’origine médiévale (mairie de Mont-Saint-Guibert).

12. Court-Saint-Étienne, chapelle Notre-Dame (hameau de Sart-Messire-Guillaume), chapelle d’origine castrale, en ruines.

13. Gembloux/Corroy-le-Château, château de Corroy-le-Château, forteresse de plaine du duché de Brabant construite dans la première moitié du XIIIe siècle par la famille des Brabant-Perwez passée en diverses mains. Ensemble imposant, reconstruit et remanié à plusieurs reprises au fil des siècles.

14. Gembloux, maison du bailli. Contre une tour du rempart, peut-être dépendance de l’abbaye et résidence du maïeur ou bailli de Gembloux au XVIIIe siècle, nommé par l’abbé. Parties anciennes du XVIe siècle dont une tour millésimée de 1589 aux armes de Guillaume de Salmier.

15. Genappe/Baisy-Thy, château de Baisy-Thy (XVIIe-XVIIIe siècles), héritier d’une très ancienne seigneurie dont le fief relevait des seigneurs d’Héverlée (duché de Brabant, pays d’Héverlée).

16. Genappe/Bousval, château de la Motte, seigneurie médiévale relevant de Rumst (duché de Brabant, margraviat d’Anvers, pays de Rumst), reconstruit en 1760. Possession successive de Paul de Rameau, résident du prince de Liège à la cour de Bruxelles et de ses successeurs, titulaires de charges au duché de Brabant. Porche, pierre tombale de Paul le Rousseau, seigneur de la Motte décédé en 1664.

17. Genappe/Houtain-le-Val, château, anciennement appartenant à la famille de Houtain, racheté comme fief du duché de Brabant ; nombreux remaniements depuis.

18. Genappe/Vieux-Genappe, église Saint-Géry. Dalle funéraire du seigneur Jean Charles Godefroid, bailli et mayeur de Promelles, 1745.

19. Grez-Doiceau/Archennes, ruines et vestiges du château de la Motte, fief brabançon (fouilles réalisées par le Service public de Wallonie, vestiges au musée de Grez-Doiceau).

20. Grez-Doiceau/Archennes, château d’Archennes (XVIIIe siècle), successeur d’une seigneurie vassale du duché de Brabant érigée en domaine indépendant au XVe siècle.

21. Grez-Doiceau/Bossut-Gottechain, ferme du seigneur (Brabant, mairie de Grez). Ancien manoir de la famille Amezaga, seigneurs de Bossut, construit du XVIe au XVIIIe siècle.

22. Grez-Doiceau, château de Piétrebais, vestiges médiévaux dans le donjon, siège d’un fief inféodé au Brabant et dont les parties les plus anciennes ont été érigées au XIIIe siècle par les comtes de Grez, appartenant à la familia du duc de Brabant.

23. Grez-Doiceau/Gastuche, château de Laurensart, seigneurie médiévale de Sart (comté ou mairie de Grez) élevé au rang de comté de Laurensart par Charles II d’Espagne en 1674. Château fort entouré de douves souvent remanié au fil des siècles.

24. Hannut/Grand-Hallet, église Saint-Blaise. Dalle de Jean de Paheau, « capitaine et chef d’infanteries wallonnes pour le service de sa majesté » (1670).

25. Hannut/Lens-Saint-Rémy, église Saint-Rémy. Dalle de la famille de Chentinne (1700). Albert de Chentinne fut secrétaire de la surintendance du roi à Bruxelles et agent des États du haut quartier de Gueldre.

26. Hannut/Trognée, église Saint-Trudon. Dalle de Jean et Philippe de Grimont, seigneurs de Trognée (Jean : colonel et brigadier des armées des États généraux des Provinces-Unies / Philippe : colonel au service de sa majesté impériale).

27. Hélécine/Linsmeau, château féodal des comtes de Linsmeau, manoir d’un fief brabançon plusieurs fois remanié mais conservant des parties du XIVe et du XVIe siècle.

28. Hélécine/Neerheylissem, château héritier d’un alleu des XIIe-XIIIe siècles qui fut inféodé au Brabant (noyau du XVIIe siècle, remanié par la suite).

29. Incourt/Opprebais, ferme du château, vestiges du château médiéval mentionné en 1440, pion défensif du duché de Brabant aux mains du lignage chevaleresque du lieu.

30. Incourt/Opprebais, église Saint-Aubin, dalle de Fontigny-Dommartin, mayeur de Geest-Gérompont.

31. Ittre, ancienne brasserie banale. Pierre de fondation aux armes du seigneur d’Ittre Guillaume de Rifflart.

32. Jodoigne, chapelle Notre-Dame du Marché, tombe de Winant de Glymes, seigneur de Jodoigne.

33. Jodoigne, vestiges du château de la Comté (donjon du XIIIe siècle) présents au sein de la bâtisse construite à partir de 1729.

34. Jodoigne, château de la Vicomté, ancien fief du Brabant cité depuis 1412 et demeure entre 1643 et 1720 des vicomtes de Jodoigne, titre créé par l’empereur du Saint-Empire Ferdinand III.

35. Jodoigne, ferme de la Comté ou de la Franche Comté, dépendance du château de la Vicomté.

36. Jodoigne/Mélin, grande cense du seigneur ou ferme de Rebais, siège de la seigneurie de Mélin, créée en 1284 par le duc Jean Ier de Brabant (nombreux remaniements).

37. Jodoigne/Saint-Rémy-Geest, église Saint-Rémy, dalle funéraire de Raes de Fontenoy, mayeur de Geest-Gérompont.

38. Lasne/Ohain, château remanié du XVIIe au XIXe siècle mais ancien siège d’une seigneurie brabançonne engagée pour la première fois en 1299-1300 par le duc Jean II. Propriété au XVe siècle de Jean Hinckaert, bâtard de Brabant et de ses successeurs jusqu’au siècle suivant. Bâtiments aujourd’hui datés des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

39. Les Bons Villers/Mellet, donjon de Mellet. Ancien donjon médiéval sans doute de la fin du XIIIe siècle et accolé à un château de plaisance au XVIe siècle. Siège d’un fief brabançon, le château fut occupé au Moyen Âge par les seigneurs de Mellet, qui possédaient également le fief voisin de Biemellet, enclave namuroise.

40. Lincent/Racour, avouerie de Racour. La seigneurie appartenait au duché de Brabant. En 1229, le duc Jean Ier accorda une rente annuelle, créant une avouerie qui se maintint jusqu’à la Révolution. Bâtie dans la seconde moitié du XVIe siècle par le vicomte de Montenaken, avoué de Racour et alors appelée « de recht bank » (le ban de justice). Construction remaniée en 1811.

41. Mont-Saint-Guibert/Corbais, tour de Griffon du Bois ou tour des Sarrasins, du nom du vassal des Walhain (mairie Mont-Saint-Guibert). Donjon roman de la première moitié du XIIIe siècle.

42. Mont-Saint-Guibert/Hévillers, château de Bierbais, ancien château du lignage noble de Bierbais-Bierbeek, inféodé au duché de Brabant au XIIIe siècle Entièrement reconstruit à la fin du XVIIIe siècle, il en subsiste un vieux donjon d’habitation des XIIe-XIIIe siècles ; chapelle castrale Sainte-Croix, éléments d’origines de la même époque.

43. Nivelles/Bornival, ferme du seigneur ou « cinse du Castia », siège d’une seigneurie vassale du duché de Brabant (baillage de Nivelles) mentionnée au XIIIe siècle et possédé jusqu’au XVe siècle par la famille de Bornival qui s’était mise au service du duc de Brabant.

44. Orp-Jauche/Jauche, château de Jauche, héritier d’une riche seigneurie féodale passée entre diverses mains et citée depuis 1100 au moins. Le complexe fut reconstruit au XVIIe siècle et fortement réaménagé après 1715.

45. Orp-Jauche/Noduwez, tour Gollard, vestige médiéval d’un château disparu, siège d’une seigneurie de la famille chevaleresque du même nom relevant du duc de Brabant. Le premier seigneur mentionné en 1264 est vassal des sires de Jauche.

46. Ottignies-Louvain-la-Neuve/Céroux-Mousty, donjon et ferme de Moriensart, seigneurie incluse dans le duché de Brabant (mairie de Genappe), érigée en baronnie en 1657 pour la famille espagnole des Coloma.

47. Ottignies-Louvain-la-Neuve/Ottignies, château d’Ottignies, domaine ducal du Brabant donné en fief depuis le XIIe siècle à une famille d’Ottignies et passé entre diverses mains depuis.

48. Perwez/Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes, église Saint-Ulric-et-Sainte-Cornélie, tombe de Louis de Stradiot, bailli de Nivelles et du Brabant, homme d’armes de Charles Quint.

49. Ramillies/Huppaye, ferme du Grand Château, fief cité au XIIe siècle.

50. Rixensart, château de Rixensart, siège d’une seigneurie mentionnée depuis 1217 et reconstruit au XVIIe siècle par le comte de Bruay après avoir été notamment possession des Croÿ et des Grave.

51. Rixensart/Rosières, ferme de Woo ou de Rosierbois, siège d’une petite seigneurie tenue en fief du duché de Brabant.

52. Sombreffe, château de Sombreffe, ancien fief de la famille des Sombreffe, vassaux du duc de Brabant et relevant de la Cour féodale d’Aarschot. Vaste propriété fortifiée autour d’un donjon-porche ; éléments d’époques diverses.

53. Tubize/Clabecq, château « des Italiens », à l’origine fief de Gaasbeek (Brabant, mairie de Gaasbeek).

54. Villers-la-Ville/Marbais, château fort du Châtelet, ancienne forteresse de la famille noble puis chevaleresque des Marbais.

55. Walhain/Nil-Saint-Vincent, tour de Vaux ou tour d’Alvaux, ruines de la résidence seigneuriale de Vaux bâtie peu après 1199 et dont la seigneurie relevait du duc de Brabant. À côté, moulin des XVIIIe et XIXe siècles, cité depuis 1536 et unique vestige des dépendances de l’exploitation domaniale.

56. Walhain/Walhain-Saint-Paul, ruines de l’ancien château de Walhain, seigneurie au service du duc de Brabant.

57. Waterloo, chapelle royale vouée à saint Joseph et sainte Anne, en faveur de la descendance du roi d’Espagne.

58. Wavre/Limal, grande maison du bailli, ancienne résidence des baillis de la baronnie locale.

59. Wavre, ferme de l’Hosté, auparavant ferme de la seigneurie de Wavre, cartouche de 1767 aux armes de Looz-Corswarem.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Jo Van Hove

Abbaye de Nizelles

Cette ancienne abbaye cistercienne a été fondée en 1439 autour d’une église consacrée deux ans plus tard.

Les bâtiments sont rapidement ravagés par un grave incendie survenu au cours de l’hiver 1502-1503 mais ont été rapidement restaurés. La nouvelle abbatiale est ainsi dédicacée en 1507.

Au début du XVIIe siècle, le couvent est reconstruit à l’initiative de l’abbé Jean Foucart afin de réparer les lourds dégâts causés par des Gueux lors des guerres de religion entre 1573 et 1579. La longue remise en état ne prend fin qu’en 1757, quelques années avant la suppression de l’abbaye par l’empereur Joseph II en 1784. Les bâtiments sont alors reconvertis en exploitation agricole : l’ancienne ferme abbatiale devient la Haute-Nizelles et l’ancienne abbaye en elle-même devient la Basse-Nizelles.

Le retour de quelques religieux par la suite n’empêche pas la suppression définitive après la Révolution et la vente de la propriété en 1797. Du couvent subsistent des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles composés d’un modeste corps de logis et de parties importantes des ailes nord et est du cloître sur lesquelles se trouvent les armes de l’abbé Pierre Van Hame datées de 1757.

Du côté de la Haute-Nizelles, la ferme de l’abbaye, clôturée et isolée, comprend un ensemble de bâtiments des XVIIe , XVIIIe et XIXe bien conservés. L’exploitation agricole garde sa destination première jusqu’en 1974 lorsqu’elle devient une propriété privée.

Brillamment restaurés, les bâtiments accueillent aujourd’hui des salles de réception.

Chemin de Nizelles 1

1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

Classée comme site le 17 décembre 1991

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Sainte-Aldegonde d’Ophain

L’église Sainte-Aldegonde d’Ophain est l’héritière de deux campagnes de construction distinctes et éloignées dans le temps. La nef unique et la tour trapue, de style classique, ont été érigées en 1762, tandis que le transept et le chœur flanqué de sacristies ont été construits en pleine Première Guerre mondiale, entre 1916 et 1917.

Ceux-ci sont de facture néo-traditionnelle. L’intérieur conserve quelques pièces d’exception, parfois plus anciennes, telles deux vierges gothiques des XVe et XVIe siècles. Les orgues exceptionnelles constituent le seul ensemble classé du sanctuaire. Elles ont été construites en 1834 par le facteur d’orgue de Nivelles, Antoine Coppin, et installées dans l’église Saint-Joseph de Waterloo, pour laquelle elles avaient été commandées. L’instrument n’y demeure toutefois que peu de temps car il est transféré à Ophain dès 1855.

Le buffet, toujours d’origine, a été sculpté dans du chêne. Ces orgues ont été restaurées sans modification majeure en 1920, avant de profiter d’une nouvelle campagne de rénovation d’importance en 1984-1985.

Place d’Ophain

1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

(Braine-L’Alleud)

Orgues classées comme monument le 26 février 1990

Institut du Patrimoine wallon