Musée communal de Herstal

Le musée de la ville de Herstal est logé dans une remarquable demeure bourgeoise construite en 1664 par la famille Lovinfosse. Classée intégralement au début du XXe siècle, la maison a conservé le caractère de l’architecture mosane : construction en grès houiller, calcaire de Meuse et briques, chainage d’angle harpé, toiture en ardoises à pentes abruptes, fenêtres à meneaux et vitraux sertis dans un réseau de plomb. Le raffinement du décor intérieur offre au visiteur une agréable surprise: plafonds à voussettes, grandes cheminées ornées de pierres sculptées, briques de foyer historiées, faïences de Delft, dalles en pierres bleues de Dinant, planchers en chêne.

Parmi les plus belles pièces du musée figurent sept motos issues des ateliers FN, Saroléa, Gillet et Brondoit, représentatives de ce que l’on appelait au début du XXe siècle "Les demoiselles de Herstal".

Herstal est aussi et surtout la cité du fer et du charbon : reconstitutions, diaporama, outils, photographies anciennes, pièces d’exceptions illustrent les métiers et savoir-faire d’autrefois (mineurs, quincaillers, forgerons, fondeurs, graveurs…)

Heures d’ouverture

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

Lundi, mardi, mercredi de 10 h à 17 h

Ouvert également sur rendez-vous

Fermé les jeudis et vendredis, les jours fériés et ponts associés, les 2/1, mardi gras, 2/11, 24/12, 26/12, 31/12

En raison des travaux de restauration du musée, les salles ne sont pas toutes accessibles. Nous vous conseillons , pour préparer au mieux votre visite, de nous contacter par téléphone au 04 256 87 90 ou par mail à musee@herstal.be

L’Office du Tourisme de Herstal, qui se trouve au musée, est ouvert aux mêmes heures.

Attention :

Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs

La visite du musée coûte 2 € ou 1,25 € + 1 ticket Article 27 et est gratuite pour les étudiants.

Gratuit le premier dimanche du mois.

Visite guidée du musée : 15 € (pour un groupe de 20 personnes) auxquels il faut ajouter le prix d’entrée du musée ou 3 tickets Article 27.

Visite guidée en extérieur : 80 € (pour un groupe de 20 personnes), sur réservation ou 7 tickets Article 27.

Place Licour 25

4040 Herstal

Classé comme monument le 14 septembre 1934

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

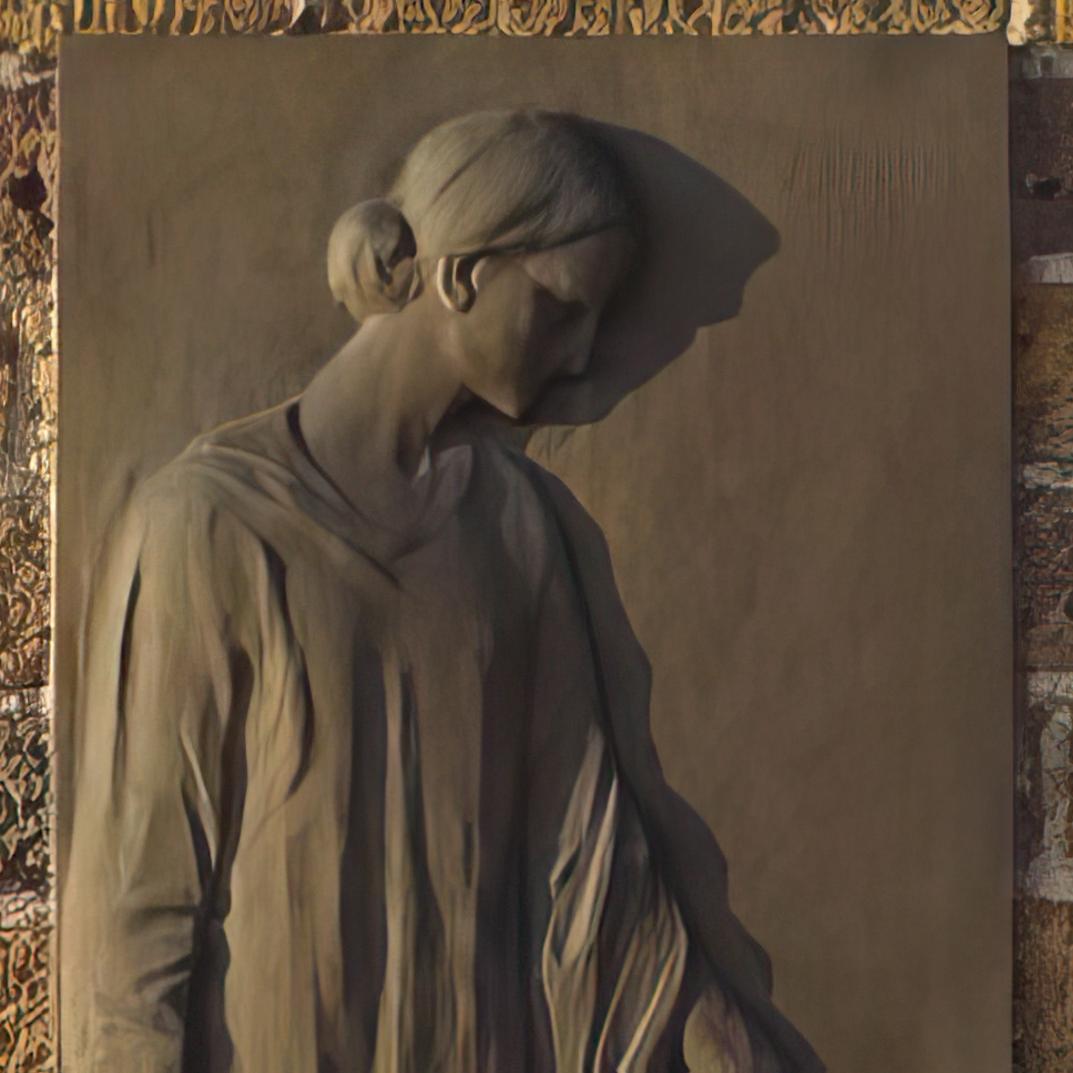

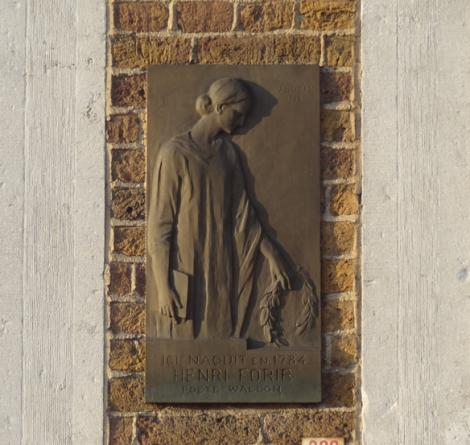

Bas-relief Henri-Joseph Forir

En confiant à Jules Brouns la mission de représenter, en bas-relief, la « Poésie tenant un livre » ainsi qu’une couronne de laurier, les amis du poète wallon Henri Forir entendaient lui rendre hommage là où il était né, en 1784. Telle est la mention gravée sous le travail artistique de Brouns :

ICI NAQUIT EN 1784

HENRI FORIR

POETE WALLON

La plaque apposée sur la façade du 12 de la place Coronmeuse à Herstal – anciennement en Coronmeuse – évoque en effet les origines « liégeoises » de ce fils de cordonnier pas très riche, qui sera l’un « des artisans majeurs de la renaissance dialectale wallonne du XIXe siècle » (selon Dehin cité par Droixhe). La vraie maison natale était une masure au toit de chaume, occupée par les Forir jusqu’en 1790.

A priori davantage occupé par les chiffres que par les lettres, Henri Forir (1784-1862) s’est mis sur le tard à la défense du wallon. Après avoir appris à compter dans l’atelier paternel, le jeune garçon a la chance d’entrer à l’École centrale du tout récent Département de l’Ourthe (1798). Mathématique, histoire et dessin le passionnent. Jeune diplômé (1799-1802), il est d’abord occupé d’abord au Cadastre (1805-1808) ; il est ensuite professeur de mathématiques dans divers collèges et athénées (Verviers et Eupen), avant d’être nommé « principal » au collège de Hasselt sous le régime « hollandais » (1813), puis d’être appelé au Collège (1817), puis à l’Athénée de Liège (1851) mis en place sous le régime belge ; le « géomètre » publie alors plusieurs manuels pour faciliter l’apprentissage des maths. Parmi ses élèves, Daniel Droixhe relève les noms d’Eugène Bidaut, de Joseph Demarteau et de Nicolas Defrecheux.

Séduit par la pratique orale du wallon, qu’il entend autour de lui au quotidien, Forir s’applique à l’écrire et même à en faire un Dictionnaire liégeois-français. Il en rassemble en tout cas nombre de matériaux et c’est à titre posthume que paraîtront deux fort volumes en 1866 et 1874. Avant cette entreprise philologique, Forir avait relancé une production littéraire quelque peu éteinte en remportant un vif succès avec Li k'tapé manèdje, satire truculente renouant avec les paskèye traditionnelles (1836). Avec les Blouwètes lîdjwèses (1845) – un recueil de chansons – et son Suplumint (1853), Henri Forir fait figure de pionnier au moment de la renaissance des lettres wallonnes au pays de Liège. En quête d’une littérature de qualité, notamment pour élever l’esprit du plus grand nombre, Forir est par ailleurs secrétaire de l’Institut des Sourds-Muets et Aveugles (à partir de 1822) et certains de ses écrits sont publiés au bénéfice de cet établissement.

Tout naturellement, Forir se retrouve parmi les fondateurs de la Société liégeoise de littérature wallonne (1856) qu’il accepte de présider avant de démissionner rapidement, en raison d’un désaccord sur un point essentiel : farouche partisan d’une orthographe phonétique, il exprime un point de vue minoritaire au sein de la nouvelle Société. Cela n’enlève rien à son rôle dans la relance des lettres wallonnes ; en 1926, en ravive le souvenir le bas-relief réalisé par Jules Brouns.

Sculpteur surtout actif en région liégeoise, Jules Brouns (Ivoz-Ramet 1885 - Herstal 1971) a été formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège où Joseph Rulot a été l’un de ses principaux professeurs. Récompensé par plusieurs prix, le jeune Brouns est d’abord tailleur de pierre dans l’entreprise paternelle, avant de devenir professeur de modelage et de dessin à l’École technique de Huy, ensuite à Seraing. Après la Grande Guerre, il reprend l’atelier de Rulot dont il est le légataire universel. Au-delà de l’entretien de la mémoire de son maître, Brouns réalise essentiellement des monuments aux victimes de la guerre, principalement en région liégeoise, dans des cimetières comme sur les places publiques. Il signe notamment, en 1952, la statue du mémorial Walthère Dewé. Son style est souvent reconnaissable par le recours à une allégorie féminine, debout regardant vers le ciel et de grande dimension. En l’occurrence, elle est présente sur le bas-relief dédié à Forir, même si son regard se tourne ici vers le bas, en particulier vers le nom du poète.

Sources

[Daniel DROIXHE], Quatre poètes wallons de Herstal, Littérature et monde du travail, Herstal, Musée communal, 1975

Serge ALEXANDRE, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996, p. 142

Serge ALEXANDRE, Joseph Rulot et Jules Brouns. Deux Sculpteurs à Herstal, dans Art & Fact. Revue des Historiens d'Art, des Archéologues, des Musicologues et des Orientalistes de l'Université de l'Etat à Liège, (1993), vol. 12, p. 124-148

La Vie wallonne, septembre 1926, LXXIII, p. 12-16

La Vie wallonne, novembre 1926, LXXV, p. 172-174

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 157

Albert MAQUET, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 467 ; t. III, p. 239

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 403

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 103

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 67-69

Antoine-Gabriel BECDELIÈVRE, Biographie liégeoise…, t. II, p. 808

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 17-19

Place Coronmeuse 12

4040 Herstal

Paul Delforge

Jo Van Hove

Ancienne chapelle du château de Bouxhtay

Situées au milieu d’une prairie, non loin de la vénérable chaussée Brunehaut, se trouvent les ruines d’une ancienne chapelle castrale. Elles constituent aujourd’hui les seuls vestiges d’un ensemble architectural qui comprenait un château du début du 17e siècle et une grande ferme construite en 1359.

L’ancienne chapelle castrale date de la même époque que cette dernière. Érigée en moellons de calcaire, tuffeau et grès houiller (trois pierres de la région), elle possédait une nef unique de style gothique.

Parmi les éléments conservés, on compte un portail en calcaire à arc brisé orné d’un petit cul-de-lampe à motifs feuillagés. À l’est se devinent les ruines du chevet plat et, au sud, les vestiges d’une façade.

Au début du 20e siècle, l’ensemble est abandonné et se dégrade rapidement. Le château et la ferme sont démontés, probablement vers 1900. La chapelle perd sa toiture en 1914. Les ruines sont ensuite oubliées pendant près d’un siècle avant leur classement à la fin du 20e siècle et leur mise en valeur, sur le chemin du Ravel Meuse.

Rue de la Bance

4041 Vottem

Classée comme monument le 1er septembre 1997

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Église Saint-Rémy de Liers

Implantée au coeur du village, l’église Saint-Rémy est située au croisement de la route provinciale et de l’antique chaussée Brunehaut. Siège d’une paroisse depuis le VIIIe siècle, elle est liée dès le XIIe siècle au puissant chapitre de la cathédrale de Liège. Forte de ce lien avec la principauté de Liège, l’église de Liers est très influente en Hesbaye au Moyen Âge. Elle est également l’église-mère de trois autres lieux de culte à l’époque : l’église Saint-Étienne de Vottem, l’église Saint-Léon de Rocourt et l’église Saint-Hubert de Milmort.

Le bâtiment actuel a été érigé en briques, calcaire et tuffeau. Hormis pour les agrandissements effectués en 1882, il possède des bases remontant au XIIIe siècle. C’est toutefois dans le courant du XVe siècle que l’église adopte son plan actuel : tour monumentale à l’ouest (entièrement reconstruite au XIXe siècle), trois nefs et un choeur à chevet plat.

À l’intérieur, un très beau mobilier, essentiellement du XVIIIe siècle, a été conservé et confère à l’édifice un charme tout particulier. On y trouve des confessionnaux de styles Louis XIV et Régence, plusieurs statues en bois polychromé et deux tableaux de Jean Latour. Le premier représente l’Assomption et le second, daté de 1758, représente « Saint Rémy conférant le saint chrême au roi Clovis ». On y trouve également quelques belles dalles funéraires du XVIIIe siècle.

Rue Provinciale

4042 Liers

Classée comme monument le 24 juillet 1936

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Saint-Lambert à Herstal

L’église Saint-Lambert a été construite en briques et calcaire en 1842 et consacrée deux ans plus tard. Bien que récent, le sanctuaire abrite des œuvres d’art plus anciennes provenant d’autres édifices (autels, lambris, stalles et fonts baptismaux, tous du XVIIIe siècle).

Parmi ceux-ci, des orgues construites en 1871, installées dans un très beau buffet du XVIe siècle. L’orgue remplace un instrument vendu en 1872 à l’église de Fallais (Braives). Depuis lors, il a été restauré à plusieurs reprises, en 1926, 1956 et 1974.

Le buffet est composé d’une façade et de côtés en chêne verni et d’un fond constitué par la maçonnerie. La façade de tuyaux est recouverte de peinture argentée. L’instrument est une des nombreuses réalisations du facteur d’orgues Arnold Clerinx, né à Saint-Trond en 1816. Formé dans l’atelier paternel, il ouvre sa propre entreprise en 1839. L’artisan est connu pour une invention brevetée en 1847. Il a mis au point un mécanisme qui permet de disposer les jeux de deux claviers sur un même sommier et d’utiliser les mêmes jeux aux deux claviers. Il a construit plus d’une centaine d’orgues entre 1843 et 1887, principalement dans les provinces de Liège et du Limbourg belge. Plusieurs de ses réalisations ont aujourd’hui été classées comme monument.

Rue Saint-Lambert

4040 Herstal

Orgues classées comme monument le 30 mars 1992

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Maison Breuer

Située à la limite entre Liège et Herstal, cette très belle maison double de style Régence existait déjà au 17e siècle mais a été remise au goût du jour en 1765. Inscrite dans un des plus beaux ensembles architecturaux de la commune, elle fut toutefois partiellement défigurée dans la seconde moitié du 20e siècle. L’édifice se trouvait autrefois au bord d’un port de Meuse aujourd’hui disparu. On y trouvait des brasseries et tavernes, des ateliers de tanneurs et le lieu était alors le théâtre du commerce de l’import/export. Non loin de là, le siège de l’actuel internat provincial était au début du 19e siècle une fabrique d’armes réputée appartenant à Jean Gosuin.

Cette maison porte l’enseigne « à la croix d’or », inscription indispensable pour reconnaître le commerce à l’époque où les maisons ne portaient pas de numéros. La façade en pierre bleue sculptée offre un charme indéniable à l’ensemble. Parmi la riche ornementation de celle-ci, on retrouve des motifs décoratifs Louis XIV, des châssis à petits bois, deux lucarnes, deux cheminées coiffées d’élégantes girouettes et deux garde-corps en fer forgé. De remarquables décors intérieurs ont été préservés et augmentent le cachet de la bâtisse. Connue également sous le nom de « maison Lem », du nom des propriétaires en 1700, la maison Breuer est aujourd’hui une propriété privée qui ne se visite pas.

Place Coronmeuse 26

4040 Herstal

Classée comme monument le 28 mai 1973

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Église Notre-Dame de la Licour

Isolée au milieu d’un grand cimetière emmuraillé, l’église Notre-Dame de la Licour est l’héritière d’un édifice construit au Moyen Âge. Le sanctuaire actuel a été reconstruit en 1758, suite à un incendie survenu vingt ans auparavant. Le chœur et le transept, de style roman, épargnés par ce sinistre, ont été préservés. Ceux-ci ont été érigés en grès houiller, pierre locale fréquemment utilisée à l’époque, alors que les parties les plus récentes de l’église sont composées de briques et de calcaire.

Les origines de ce lieu de culte semblent être fort lointaines et remontent peut-être à l’époque carolingienne. Pépin le Bref, père de Charlemagne, aurait en effet souhaité l’édification d’un oratoire dédié à la Vierge au 8e siècle. La tour actuelle, située en façade, a quant à elle été érigée au 19e siècle.

À l’intérieur, l’église abrite quelques merveilles parmi lesquelles un très beau mobilier. On y trouve notamment un retable en chêne sculpté représentant le martyre de saint Érasme datant du premier quart du 16e siècle et une statuette représentant Charlemagne datée de 1716. L’empereur porte la couronne impériale et est vêtu d’un long manteau retenu par une chaîne à laquelle est suspendue une médaille représentant une aigle bicéphale. Il tient dans ses mains une épée et un globe surmonté d’une croix. Le maître-autel a été construit en 1716 par Renier Panhay de Rendeux, élève du célèbre sculpteur liégeois Jean Del Cour.

Place Licour

4040 Herstal

Classement comme monument le 30 novembre 1960

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Tour Pépin

Véritable cœur historique de Herstal, la place Licour a été au Moyen Âge et à l’Époque moderne le centre administratif de la seigneurie de Herstal. C’est là que se trouvait la maison des échevins, malheureusement démolie en 1902, la grange aux dîmes, le four banal, la brasserie banale et un moulin.

On retrouve aujourd’hui quelques édifices classés de grande importance parmi lesquels l’église de la Licour et l’ancienne maison Lovinfosse. La tour Pépin fait partie de cet ensemble. Avant une campagne de fouilles entreprise dans les années 1960, beaucoup pensaient que cet édifice était lié à l’ancien palais carolingien de Herstal. L’appellation de cette tour, « Pépin », du nom de célèbres carolingiens, témoigne d’ailleurs de cette croyance. Les fouilles ont toutefois permis de comprendre que cette bâtisse n’avait pas été érigée sur les fondations du palais carolingien. Il s’agit en fait de l’unique vestige d’un ancien château détruit en 1857 et qui avait été érigé vers 1575. De style Renaissance mosane, la tour est érigée en briques et pierre calcaire et comporte des fenêtres à meneau ainsi que des chaînages d’angle. Tout comme la maison Lovinfosse toute proche, elle est caractéristique de l’architecture liégeoise du 16e siècle. À l’étage, une cheminée ornée de carreaux en faïence de Delft a été conservée.

Inscrite depuis 2002 sur la liste de l’Institut du Patrimoine wallon, elle devrait prochainement profiter d’une restauration et d’une réaffectation.

Place Licour 13

4040 Herstal

Classée comme monument le 17 octobre 1962

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant

Chapelle Saint-Lambert de Herstal

Campée sur une butte au centre de la ville, cette vénérable chapelle a été, comme bien d’autres, fondée en l’honneur de saint Lambert. Cet évêque martyr de Tongres-Maastricht fut assassiné à Liège aux alentours de l’an 700. Au départ inhumé à Maastricht, Lambert est exhumé vers 713 et ses reliques transférées au centre de Liège, en passant notamment par Herstal où, selon la tradition, un miracle aurait eu lieu lors de ce voyage. Devenu par la suite le saint patron du diocèse de Liège, on compte par dizaines les lieux de culte qui lui sont dédiés dans la région.

La chapelle de Herstal comporte trois parties, toutes construites en moellons de grès houiller, une pierre régionale fréquemment utilisée au Moyen Âge. L’édifice est caractérisé par sa massive tour carrée située à l’extrémité ouest de l’ensemble et érigée au 16e siècle. Le chœur a probablement été bâti à l’époque romane comme l’indique un pan du mur datant du 11e siècle. La nef et les bas-côtés ont pour leur part été reconstruits en style gothique.

Un cimetière était autrefois installé autour du bâtiment mais celui-ci a disparu après la restauration du site dans les années 1930. Plusieurs belles croix funéraires des 15e, 16e et 18e siècles ont été encastrées dans le mur extérieur. Bien que dédiée à saint Lambert, le sanctuaire est souvent appelé chapelle « Saint-Oremus », suite à la destruction en 1860 d’un petit édifice consacré à saint Érasme, souvent confondu avec Oremus.

Place Camille Lemonnier

4040 Herstal

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Pont de Wandre

Le pont de Wandre relie, en enjambant la Meuse et le canal Albert, Herstal à Liège. Conçu par le bureau d’études René Greisch, il remplace deux ponts indépendants – un sur chaque voie d’eau – devenus obsolètes suite à la mise au gabarit du canal Albert, dont la largeur est passée de 35 à 85 mètres. Cet ouvrage, inauguré en 1989, vaudra une distinction au bureau qui l’a imaginé, outre une indéniable reconnaissance internationale.

Long de 524 mètres, le pont est un ouvrage haubané à pylône central unique d’une hauteur de 102 m, réalisé en béton armé et précontraint. Les travées principales ont une portée de 168 mètres (Meuse) et 144 mètres (canal Albert) et sont suspendues au pylône en Y renversé par 19 haubans (entre 73 et 175 mètres de longueur espacés tous les 6 m au niveau du tablier). La travée d’approche de la rive gauche est désolidarisée du reste et courbe afin de palier d’éventuels tassements dus à la présence d’anciens puits de mine.

La mise en œuvre adoptée a maintenu l’utilisation continue des axes routiers et fluviaux, si bien qu’une grande partie du tablier a été réalisée sur la rive gauche et mise en position par poussage, une technique inédite pour les ponts haubanés. Cette première architecturale mondiale est adéquatement rehaussée par un éclairage de nuit mis en place dès la conception.

Pont de Wandre

4040 Herstal et 4000 Liège

Classé comme monument le 6 mai 1993

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon