Paul Delforge

Statue Grégoire-Joseph CHAPUIS

Statue à la mémoire de Grégoire-Joseph Chapuis, réalisée par Joseph-Antoine Van den Kerkhove, 10 octobre 1880.

Lors de la seconde restauration du prince-évêque de Liège François-Antoine de Méan (printemps 1793), le médecin Grégoire-Joseph Chapuis (1761-1794) ne se méfie pas des risques de rétorsion qui pèsent sur tous ceux qui ont pris une part active aux événements révolutionnaires depuis 1789. Maître-accoucheur diplômé (1785), premier chirurgien à pratiquer une césarienne en région verviétoise, cofondateur d’une association appelée la Chambre des Zélés, Chapuis porte une réelle attention aux plus défavorisés et se fait un propagandiste actif des idées nouvelles. Propagandiste des Droits de l’Homme, Grégoire Chapuis n’accepte de participer à l’administration de sa cité que sous le régime de liberté instauré par Dumouriez. Officier municipal en charge de l’État civil, il se fait un devoir de célébrer les mariages civils, symbole de la sécularisation de toute la vie sociale. Confiant dans la promesse d’amnistie annoncée par le prince-évêque, Chapuis est arrêté en avril 1793, emprisonné à Liège et, le 30 décembre, condamné à mort. Le 2 janvier 1794, il est décapité sur la place du Sablon, à Verviers.

En dépit de la portée de l’événement et d’un hommage rendu dès l’arrivée définitive des révolutionnaires français (à partir de 1795), l’exécution capitale de Chapuis paraît s’évanouir dans l’oubli du temps quand son souvenir est ranimé par une série de publications (biographies et pièce de théâtre), à partir des années 1870. En quête de références marquantes, les milieux libéraux locaux voient en lui un « Saint-Just verviétois », Un Docteur martyr, ainsi que l’écrit Thil Lorrain. Composé d’industriels et d’intellectuels locaux (Ernest Gillon, Pierre Grosfils, Thil Lorrain, Henri Pirenne père), un Comité spécial formé par le Comité des Soirées populaires se met en place pour organiser un concours littéraire et surtout plusieurs manifestations et souscriptions pour réunir les fonds nécessaires à l’élévation d’un monument. L’idée avait déjà été évoquée en 1837, mais le conseil communal ne l’avait pas retenue.

En septembre 1875, les autorités de Verviers renomment la place des Récollets et en font la place du Martyr, manifestant ainsi un soutien explicite à l’initiative privée. Le sculpteur qui est choisi est le bruxellois Joseph-Antoine Van den Kerkhove (1848- ?), dit Nelson. Fils d’Augustin Van den Kerkhove dit Saïbas, (Joseph)-Antoine est né dans une famille de sculpteurs anversoise venue s’établir à Bruxelles. Travaillant le bronze ainsi bien que le marbre ou la pierre, il travaille sur plusieurs chantiers de décoration d’édifices publics et réalise, d’initiative, de petits objets de décoration et de fantaisie.

Le 7 août 1880, la première pierre du socle est officiellement posée et, le 10 octobre, le monument érigé en mémoire de Chapuis est officiellement inauguré par le bourgmestre libéral Ortmans-Hauzeur. Le chantier n’a pas traîné car la manifestation – prestigieuse – devait correspondre à la date du 50e anniversaire de l’indépendance de la Belgique.

Le monument comprend un socle de 4 mètres de haut en pierre bleue d’Écaussines et la statue en bronze fait la même taille. Présenté debout, la tête levée vers l’avenir, le personnage se tient droit, les jambes légèrement écartées, laissant apparaître la lame qui eut raison de lui. En l’absence de toute représentation du visage de Chapuis, ses traits sont empruntés à Armand Wéber (dont chacun admettait la ressemblance). Sur les parois du socle, plusieurs inscriptions dévoilent surtout les motivations et les valeurs (libérales, voire anticléricales) que défendent ceux qui l’honorent. Grégoire-Joseph Chapuis est présenté comme :

« Éducateur et bienfaiteur du Peuple »

« Mort pour l’Indépendance du pouvoir civil

12 avril 1761 – 2 janvier 1794 ».

« G.J. Chapuis, ses concitoyens, 1880 »

En pleine querelle scolaire, les libéraux verviétois détiennent un héroïque prédécesseur, dévoué à l’éducation populaire. Entre libéraux, catholiques et bientôt socialistes, la mémoire de Chapuis ne va pas cesser de susciter des réappropriations symboliques. Sans entrer dans les péripéties du sujet, citons simplement le fait qu’en 1984 la section de Wallonie libre – Verviers a choisi le monument Chapuis pour célébrer ses 40 ans d’existence, et rappeler qu’elle partageait « le même goût de la liberté » que le martyr.

Sources:

Freddy JORIS, Mourir sur l’échafaud, Liège, Cefal, 2005, p. 18

Philippe RAXHON, La Figure de Chapuis, martyr de la révolution liégeoise dans l’historiographie belge, dans Elizabeth LIRIS, Jean-Maurice BIZIÈRE (dir.), La Révolution et la mort : actes du colloque international, Toulouse, 1991, p. 209-222

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 571-573

Place du Martyr

4800 verviers

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

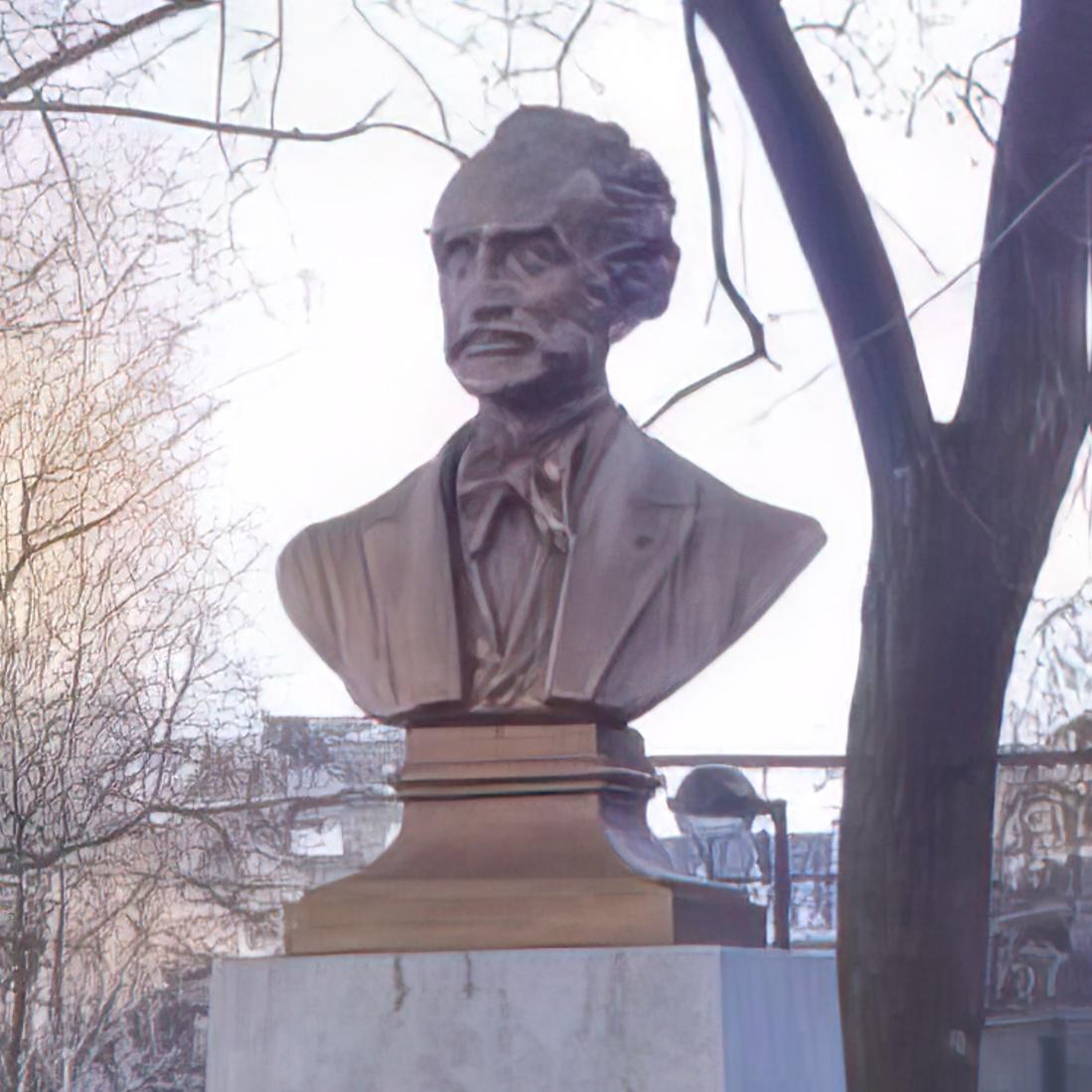

Monument Henri VIEUXTEMPS

Statue Henri Vieuxtemps, réalisée par Égide Rombaux, 1898.

À l’heure de la prospérité de la ville et de la construction de nouveaux quartiers sur les hauteurs, au-delà du chemin de fer, les autorités verviétoises ne lésinent pas sur l’architecture des bâtiments publics et l’aménagement urbain. Les nouvelles avenues sont larges et agrémentées de plusieurs places. C’est sur la place du Congrès qu’en 1898 est inauguré un imposant monument dédié au musicien Henri Vieuxtemps. Les proportions de l’œuvre d’Égide Rombaux sont à la mesure du talent de l’artiste et des espoirs de développements futurs de l’économie locale.

Natif de Verviers (1820), Henri Vieuxtemps s’était révélé un jeune prodige qui maniait le violon à la perfection alors qu’il n’avait pas atteint ses quatorze ans. « L'archet faisait le tour du corps, ça n'en finissait plus ! » dira plus tard de Vieuxtemps Nicolas Ysaye, le père d'Eugène. Une carrière internationale était promise au jeune virtuose, invité vedette des grandes cours d’Europe et des grandes salles américaines. Il « chantait du violon » affirmera Eugène Ysaÿe qui sera son élève. Musicien et aussi compositeur, « écrivant non pour mais par le violon », Vieuxtemps a exercé son talent jusqu’au début des années 1870, moment un problème de santé l’empêche définitivement de pratiquer son instrument. Même s’il prend sa retraite en Algérie où il décède en 1881, il est resté attaché à sa ville natale, dont les habitants étaient reconnus pour leur grande connaissance et leur esprit critique aiguisé en matière de spectacles culturels (musique, opéra, théâtre, etc.).

Après l’escalier de la Paix, la statue Chapuis et les fontaines David et Ortmans-Hauzeur, la statue Vieuxtemps est le dernier grand monument érigé au XIXe siècle, voire avant la Grande Guerre. Après celle-ci, la rue Vieuxtemps (près de la Tourelle) sera d’ailleurs rebaptisée rue de Louvain, si bien que Vieuxtemps donnera son nom à la place verdoyante qui accueille son monument. Le musicien est présenté debout, la jambe droite légèrement en avant ; son coude droit est posé sur un pupitre, laissant choir la main tenant l’archet orienté vers le bas ; il tient son violon sous son avant-bras droit. Le socle en pierre est aussi haut que la statue en bronze. Sur la face avant, décorée avec délicatesse, ont été gravées une palme (à droite) et la mention légèrement décentrée :

« A

Vieuxtemps

1820-1881 ».

Quant au socle de la statue en bronze, il laisse apparaître, à gauche, dans son épaisseur, le nom gravé du sculpteur Egide Rombaux (1865-1942).

Fils du sculpteur Félix Rombaux, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, sa ville natale, Rombaux fréquente Charles Van der Stappen en cours du soir, avant de participer à plusieurs chantiers de décoration de monuments civils en Europe. Praticien dans l’atelier de Jef Lambeaux à la fin des années 1880, Prix Godecharle 1887, il séjourne à Florence où se déploie sa créativité. Prix de Rome 1891, il prolonge son imprégnation dans la culture romaine jusqu’en 1894. Créant des œuvres originales fort appréciées, il concourt aussi pour obtenir des commandes publiques : face à une forte concurrence, il décroche le monument Vieuxtemps à Verviers. Chef d’atelier chez Devreese, il reste influencé par Jef Lambeaux tant dans ses portraits, que dans les divers sujets traités ou dans l’art décoratif qu’il pratique aussi. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1929-1935), il travaille à la restauration de nombreux monuments abîmés par les années de guerre et réalise plusieurs monuments publics comme le mémorial Gabrielle Petit à Bruxelles, Les Vendéens à Tournai ou les Solvay et Cardinal Mercier à Bruxelles. C’est à un artiste talentueux que les Verviétois ont confié la réalisation de « leur » Vieuxtemps.

Bruno FORNARI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 531-534

Suzanne CLERCX, Vieuxtemps, dans Biographie nationale, t. XXVI, col. 722-729

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 389-395

Place Henri Vieuxtemps

4800 Verviers

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Buste Jean-Simon Renier

Buste Jean-Simon Renier, réalisé par Clément Vivroux en 1883.

C’est en 1930, dans le cadre du centenaire de l’Indépendance belge, que des « citoyens reconnaissants » de Verviers prennent l’initiative d’élever un monument en l’honneur de Jean-Simon Renier, le fondateur du Musée communal. À l’origine, ce mémorial est inauguré sur le square du théâtre de Verviers ; par la suite, il est déplacé et il se trouve désormais, toujours à proximité du théâtre, mais dans la rue Xhavée, au cœur du parc Fabiola. Victime de multiples inscriptions et graffitis, le buste ainsi que son socle ont fait l’objet d’une rénovation majeure à l’automne 2011.

Dessinateur particulièrement doué, Jean-Simon Renier (1818-1907) révéla ses talents au moment où il fréquentait les cours de l’École industrielle et commerciale de Verviers (vers 1831). Intégré chez l’industriel Houget dans son bureau de dessinateur de machines pendant trois ans, Renier obtient une bourse de la Loge des Philadelphes, tandis que, nouveau directeur de l’Académie de Liège, le peintre verviétois Vieillevoye attire le jeune homme vers cette formation (1838) qui sera suivie d’un séjour à l’Académie de Bruxelles (auprès de Navez), puis à celle des Beaux-Arts de Paris (auprès d’Eugène Delacroix). Lauréat de la Fondation Darchis, le jeune Verviétois quitte Paris (1844-1848) pour Rome (1

848-1853), où le contact des antiques et de l’archéologie l’influence définitivement. Après un détour par Naples, il est nommé professeur de dessin à Verviers (1854), où il se consacre davantage à l’art, à l’archéologie et à l’histoire locale qu’à la peinture. En effet, excellent « copieur », il ne parvient pas à exceller et à trouver son originalité. Parti peintre à Rome, il revient à Verviers archéologue… Si plusieurs de ses tableaux sont accrochés dans des églises des villages du pays de Herve, l’essentiel de son œuvre disparaîtra dans un incendie. Conscient de ses limites, Renier met son don pour le dessin au service de l’histoire et de l’archéologie. Dessins édités dans ses nombreuses publications, les œuvres de Renier témoignent du souci du détail et du don d’observation. Faisant œuvre de collecteur et de collectionneur, il rassemble chez lui une grande quantité d’objets et de documentations qui constituent le fonds du Musée communal quand la ville de Verviers décide de le créer en 1884 : l’ancien hospice des Vieillards, désaffecté mais en bon état, devient le Musée Renier. Lors de l’inauguration du musée, le sculpteur Clément Vivroux offrit le buste en marbre blanc à J-S. Renier. Co-fondateur de la Société de langue et de littérature wallonnes (1856), auteur de plus de 500 spots rimés en wallon (1871), il est aussi le fondateur de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire (1897) dont il est le premier président, ainsi que du Cercle littéraire verviétois et de la Société des Fous.

C’est la reproduction d’un buste réalisé en 1883 par Clément Vivroux et offert à J-S. Renier en 1884, déposé sur un haut socle en pierre bleue, qui est inaugurée en 1930, à la suite d’une souscription publique. Sur la face avant, apparaît la mention suivante :

J.S.RENIER

1818–1907

PEINTRE

HISTORIOGRAPHE

__

FONDATEUR

DU

MUSEE COMMUNAL

Né à Liège aux premiers jours de la Belgique, Clément Vivroux (1831-1896) reçoit une formation artistique à l’Académie de sa ville natale, avant de prendre la route de Paris où il devient l’élève de Toussaint à l’École des Beaux-Arts. Sculpteur sollicité pour la réalisation de plusieurs autres monuments verviétois importants (comme la fontaine Ortmans ou la fontaine David, ainsi que les quatre « pères de l’Église », en pierre de France, dans l’église Saint-Remacle), Clément Vivroux est le frère d’Auguste Vivroux et appartient à une dynastie liégeoise qui s’adonne à la sculpture, à la peinture et à l’architecture depuis le début du XIXe siècle et jusqu’à la fin du XXe siècle, signant de multiples constructions dans l’est de la Wallonie.

Sources

La Vie wallonne, 2e année, n°XVII, 15 janvier 1922, p. 219-223

Jules PEUTEMAN, Un Verviétois illustre. Jean-Simon Renier (1818-1907), dans Avant-Poste, numéro spécial J-S. Renier, octobre 1929, n°4, p. 2-40

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 556

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 70, 142

LEJEAR, dans Bulletin de la société d’archéologie et d’histoire de Verviers, Verviers, 1911, t. XI, p. 1-21

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 62-63

Anne-Françoise GOFFAUX, Bernard WODON, Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, Études et documents, série Aménagement et Urbanisme n°4, p. 142-152

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 760

rue Xhavée, parc Fabiola (1930) – 4800 Verviers

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Fontaine Jean-François Ortmans-Hauzeur

Située au carrefour des rues Ortmans, des Raines, des Alliés, des Sottais et du Collège, à Verviers, le monument fontaine édifié à la mémoire de Jean-François Ortmans (1806-1885) est l’une des plus grandes fontaines murales de Wallonie, avec ses 15 mètres de haut et ses 13 mètres de large.

Par la décision prise en 1891, les Verviétois et leurs autorités entendaient montrer toute leur reconnaissance à leur bourgmestre récemment décédé ; ils voulaient mettre en évidence son opiniâtreté pour amener l’eau courante et potable à l’intérieur des maisons, tout en dotant l’industrie lainière d’un nouvel instrument de développement économique, par la construction de l’impressionnant barrage de la Gileppe. Industriel lui-même, chimiste de formation, Jean-François Ortmans-Hauzeur avait mené de pair une carrière dans la teinturerie industrielle et dans la politique. Député libéral de 1874 à 1885, il avait consacré 36 ans de son existence à sa ville, en tant qu’échevin d’abord (1849-1854), comme bourgmestre ensuite (1854-1885).

Placé dans la partie supérieure de l’immense fontaine, le buste d’Ortmans-Hauzeur occupe une position centrale ; tous les regards doivent converger vers celui qui a introduit la distribution d’eau à Verviers. Gravés sur une des deux pierres bleues latérales (à gauche), les lettres d’or insistent fortement sur ce point :

« 1878

Ortmans-Hauzeur

réalisa

la

distribution d’eau

de la

Gileppe »

De l’autre côté, sur une autre pierre bleue (à droite), sont inscrits les mots suivants :

« Au

bourgmestre

Ortmans-Hauzeur

1854-1885

ses concitoyens

reconnaissants ».

La réalisation de l’ensemble du monument-fontaine a été confiée à Clément Vivroux (1831-1896). Pour cette œuvre d’inspiration néo-classique, il a eu recours, à la fois, à la pierre de taille, au bronze et au calcaire. Placé sur un socle, le buste s’inscrit dans une alcôve en forme de coquillage, le tout entouré de deux fois deux colonnes. Sur le fronton, une femme symbolisant la ville de Verviers tient dans sa main une pièce de drap évoquant l’activité industrielle. Plusieurs allusions à l’eau émaillent le monument : coquillages, amphores et bien sûr le liquide lui-même (provenant du réseau de distribution), qui dévale des bandeaux sculptés imitant des vagues ou des rideaux d’eau (cinq bassins). À la fois architecte et sculpteur, Clément Vivroux semble s’être inspiré de la fontaine Saint-Michel à Paris.

Par ailleurs, Vivroux a aussi signé la fontaine David à Verviers et quatre « pères de l’Église » (en pierre de France) dans l’église Saint-Remacle. Frère d’Auguste Vivroux, Clément appartient à une dynastie liégeoise qui s’adonne à la sculpture, à la peinture et à l’architecture depuis le début du XIXe siècle et jusqu’à la fin du XXe siècle, signant de multiples constructions dans l’est de la Wallonie.

Renseignements communiqués par Jean-François Potelle (janvier 2014)

Paul Delforge, La distribution d’eau à Verviers au XIXe siècle, Université de Liège, 1985.

DESHOUGNES, La petite histoire de la Gileppe, Verviers, 1949.

Anne-Françoise GOFFAUX, Bernard WODON, Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, Études et documents, série Aménagement et Urbanisme n°4, p. 142-152.

Rue des Raines et rue des Alliés

4800 Verviers

Paul Delforge

IPW

Perrons du territoire franchimontois

Territoire d’une superficie minime, le marquisat de Franchimont possédait de nombreux perrons. Trois sont parvenus jusqu’à nous et témoignent de l’importance de ce type de monument. Alors que dans le Hainaut et en Flandre, le beffroi symbolise les libertés acquises au Moyen Âge, le perron est le symbole des libertés acquises par Liège et ses Bonnes Villes. En effet, pour marquer leur appartenance à la principauté, certaines s’étaient dotées d’un perron comparable à celui de Liège, tel est par exemple le cas de Hasselt. Le territoire franchimontois n’est pas en reste : Verviers, Sartlez-Spa, Theux et Spa érigent un tel monument. À l’origine, la première fonction du perron pourrait donc être tout simplement de signifier aux habitants, aux voyageurs et aux étrangers la possession par la localité d’une série de privilèges et de libertés, d’un certain degré d’autonomie variable selon les cas, en rapport direct avec les libertés et franchises accordées aux Bonnes Villes. Le perron peut être considéré comme le centre géographique de la franchise, servir de borne-frontière, être le témoin d’événements plus ou moins importants. Situé sur la place principale, là où se tient le marché et à proximité de l’hôtel de ville ou de l’église, il est chargé d’une signification qui en fait un symbole du pouvoir et des droits acquis : il participe à la promulgation des édits et des règlements, est le témoin de la justice rendue à ses pieds, le lieu de la convocation des plaids généraux dans certains endroits.

Jalhay/Sart-lez-Spa

L’origine de Sart remonte au Xe siècle lorsque des habitants de Theux défrichèrent une partie de la localité voisine et donnèrent ainsi son nom au village. La première mention de Sart, en 1130, atteste l’existence d’une chapelle ; ce n’est que plus tard que le lieu fut érigé en paroisse et devient un des cinq bans du marquisat de Franchimont. Les habitants reçoivent du prince-évêque Louis de Bourbon (1456-1482) le droit de bourgeoisie en 1457. Sart fit les frais de la politique principautaire et fut incendié par les troupes de Charles le Téméraire en 1468.

Toujours situé sur la place du village, face à l’église, le perron de Sart existe selon toute vraisemblance depuis 1456. L’événement d’importance eut toutefois lieu le 14 septembre 1534, lorsque le prince-évêque Érard de la Marck accorda officiellement à Sart une foire et un perron. Le monument, composé d’une colonne octogonale en calcaire posée sur six marches et surmonté d’une pomme de pin et d’une croix, doit son aspect actuel à une restauration entreprise en 1904.

Theux

Deux perrons furent érigés dans la capitale du Franchimont. Le premier, installé en 1457, représentait le symbole des libertés communales octroyées en 1457 par les bourgmestres de Liège qui mirent ainsi Theux au rang des Bonnes Villes du pays. Il fut démoli dès 1468 par les troupes de Charles le Téméraire et reconstruit quelques années plus tard. Le monument a toutefois disparu à la fin du XVIIIe siècle.

Situé place du perron, le monument actuel date de 1768. Il remplace l’ancien perron démoli et se présente sous la forme d’une colonne annelée, posée sur quatre marches et surmontée d’une pomme de pin et d’une croix. Il fut érigé à la demande du marquis de Franchimont et prince-évêque de Liège Charles-Nicolas d’Oultremont, qui avait également octroyé un perron à Villers-l’Évêque 8. Les armes du prince, frappées au fût de la colonne, furent martelées à la Révolution et replacées en 1924 lors d’une réfection du monument.

Verviers

Verviers constituait sous l’Ancien Régime un des cinq bans du marquisat de Franchimont. Ravagée elle aussi par les troupes bourguignonnes en 1468, la ville se releva progressivement dans la seconde moitié du XVIe siècle et profita alors de la ruine de la draperie rurale dans les Pays-Bas suite aux guerres de religion. Verviers devint un important bourg manufacturier suffisamment important pour obtenir le titre de Bonne Ville de la principauté de Liège en 1651. La ville est dès lors ceinte d’une muraille, qui fut toutefois détruite dès 1675 par les troupes de Louis XIV, occupant la place forte de Limbourg toute proche.

Situé sur la place du Marché, le perron de Verviers fut lui aussi octroyé par Érard de la Marck en 1534. Il fut une première fois restauré en 1561 et entièrement remplacé en 1732 par le monument actuel qui, comme à Liège, consiste en une fontaine surmontée du perron. Il a été conçu comme cela au moment de la canalisation du ruisseau de Mangombroux qui passait à proximité et qui permettait de lier ce symbole des libertés de la population avec une commodité qui lui était aussi destinée. Classé en 1934, le monument est érigé en blocs de calcaire sur une hauteur de près de 4 m et surmonté d’une colonne de bronze achevée par une croix sur pomme de pin, comme la plupart des autres perrons. Chacune de ses faces est décorée par un masque d'angelot, en bronze également, qui crache son jet d'eau dans un vaste coquillage en pierre. Sur l'une des faces, une double porte en bois remplace la porte en bronze décorée d'armoiries placée en 1732. Les armoiries des bourgmestres Simonis et Delmotte ainsi que du prince-évêque Georges-Louis de Berghes ont en effet été enlevées lors de la Révolution belge de 1830.

Jalhay / Theux / Verviers

Frédéric MARCHESANI, 2013

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Mémorial Guillaume LEKEU

Mémorial Guillaume Lekeu, réalisé par Adolphe Wansart, 27 septembre 1936.

À l’initiative d’un comité local, un mémorial Guillaume Lekeu est inauguré à Verviers, le 27 septembre 1936. Aucune date anniversaire liée à Lekeu ne motive cet événement qui s’inscrit résolument dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

Depuis la décision prise par l’Assemblée wallonne en 1913, celles-ci s’organisent grâce au dévouement de cercles privés dans les derniers jours de septembre ; la présence à Verviers du ministre François Bovesse – dont chacun sait qu’il a relancé la dynamique des fêtes de Wallonie à Namur, au début des années 1920 – rehausse l’événement. Au nom du comité verviétois, son vice-président, M. Herla, remet le mémorial entre les mains des autorités verviétoises qui s’engagent à en assurer la préservation. Au nom des Artistes wallons de Bruxelles, René Lyr vante les qualités du jubilaire : « Sans Lekeu, il manquerait quelque chose à la musique (…). Il a apporté dans l’art musical une note originale et nouvelle, un sentiment, une couleur d’âme unique, que l’on retrouve à chaque page, à tel point que l’on reconnaît immédiatement sa phrase musicale (…) » qu’il tenait de son sol natal, de son pays wallon.

Intégrant sa culture wallonne à la formation « franckiste » qu’il reçoit à Paris et aux encouragements d’Ysaye qui l’a repéré, Guillaume Lekeu s’est très vite révélé un musicien, mais surtout un compositeur d’exception. Alors qu’il s’apprêtait à inscrire son nom dans l’histoire de la musique en Wallonie au XIXe siècle, son talent a été prématurément écrasé par le typhus. À 24 ans, le Verviétois (1870-1894) mourait en effet à Angers, où les affaires retenaient constamment sa famille, laissant de trop rares compositions. « Le monument s’élève, l’œuvre demeure, l’art est vivant », conclut François Bovesse lors de son discours qui salue également la réalisation d’Adolphe Wansart (1873-1854).

Portraitiste de talent, ce Verviétois est un artiste qui s’est adonné dans sa carrière autant à la sculpture qu’à la peinture. Formé au dessin aux Académies de Verviers et de Liège, avant de prendre des cours de peinture à l’Académie de Bruxelles, marié à la peintre Lucie De Smet, il s’est installé dans la capitale belge (Uccle), où il se signale d’abord par ses tableaux aux lignes simples et aux couleurs vives.

Arrivé à la sculpture vers 1900, celui qui avait été l’un des élèves de Van der Stappen travaille autant le bois que la pierre ou le bronze. On le retrouve aussi médailleur. Laissant volontiers son imagination l’inspirer, l’artiste fréquente les Salons et s’y impose comme un « important représentant de l’école moderniste ».

Sollicité sur des chantiers d’envergure internationale (expositions de Paris en 1925, de Bruxelles en 1935, de Paris en 1937 et de Liège en 1939), il répond aussi à des commandes privées ou officielles, réalisant aussi bien des bustes (Jean Tousseul, Pierre Paulus) que des œuvres plus monumentales, comme l’ensemble dédié à Jean Del Cour à Hamoir. Cet exemple montre que Wansart exécute volontiers des bas-reliefs.

On retrouve sa signature sur l’un d’eux, à savoir sur le Pont des Arches de Liège (où il illustre, en 1948, la période bourguignonne/Moyen Âge) ou sur sa fresque du Grand Palais des Sports de Coronmeuse (lors de l’Exposition de l’Eau de 1939). C’est précédé de sa réputation acquise sur le monument Del Cour que Wansart est appelé à réaliser le mémorial Guillaume Lekeu dans sa ville natale. Ici, il ne représente pas le musicien lui-même, mais sa muse, debout, la tête inclinée sur sa lyre. Il sculpte l’ensemble dans la pierre blanche et la pose sur un premier socle, lui-même accueilli sur un piédestal presque cubique (en ciment ?) où est gravée la dédicace sur la face avant :

A GUILLAUME

LEKEU

1870-1894

La Vie wallonne, novembre 1927, LXXXVII, p. 70-75

La Vie wallonne, octobre 1936, CXCIV, p. 66-68

Le Thyrse, 1er novembre 1936, n°11, p. 348

Luc VERDEBOUT, Correspondance, Guillaume Lekeu, introduction, chronologie et catalogue des œuvres, Liège, Mardaga, 1993

J. ROBIJNS, dans Biographie nationale, t. 37, col. 522-526

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 775

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M150784&objnr=10105107 (s.v. mai 2014)

Isabelle VERHOEVEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Square reine Astrid (près du Grand Théâtre)

4800 Verviers

Paul Delforge

SPW - G. Focant

Monument Charles de GAULLE à Verviers

C’est à l’initiative de Joseph Gélis, fondateur et secrétaire de la section verviétoise de Wallonie libre, qu’un monument en hommage au général de Gaulle existe à Verviers : lors du décès du grand symbole de la Résistance, celle-ci décida, dès le 10 novembre 1970, de lui rendre hommage. Un comité provisoire, soutenu par le fils du Général, fut mis en place, mais le nom de de Gaulle ne faisait pas l’unanimité chez les anciens combattants. L’idée ne fut reprise qu’en 1979, à l’initiative de Jules Nissenne.

La Ville de Verviers refusa de s’associer via un soutien financier, mais donna son accord pour l’édification du monument dans un espace public. Le Comité du Souvenir Charles de Gaulle – Verviers lança alors une souscription publique, et le monument fut inauguré le 21 juin 1980.

Réalisé par les architectes Charles Vivroux (dont ce fut la dernière réalisation avant le décès) et Jean Burguet, il se présente sous la forme d’une stèle de 3 mètres de haut sur laquelle se trouvent une croix de Lorraine et un médaillon en bronze représentant de Gaulle. Plusieurs inscriptions sont également visibles sur le monument. En-dessous du médaillon : « Charles de Gaulle. Appel du 18 juin 1940 ». Et sur les faces latérales : « Honneur et Patrie », ainsi que « Hommage à la résistance ». Ce fut longtemps le seul monument en l’honneur de de Gaulle érigé en dehors du territoire français.

L’emplacement du monument, rebaptisé « Square de Gaulle » en juin 1982, devint un lieu de commémoration pour le Mouvement wallon. Une cérémonie y est organisée, chaque 18 juin : d’abord par l’Union française de Verviers, entre 1982 et 1987 ; ensuite par le Comité du Souvenir Charles de Gaulle – Verviers ; enfin, depuis 2008, par la Ville de Verviers qui a pris le relais des militants wallons.

Square Charles de Gaulle

4800 Verviers

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant - SPW

Monument aux artistes verviétois

Cimetière de Verviers

Le cimetière de la ville de Verviers se trouve à son emplacement actuel depuis 1831, sur une prairie en forte pente, si bien que sa configuration est fort originale, avec des allées en paliers, des murets, des terrasses et de nombreux escaliers qui confèrent à ce parc funéraire, riche de nombreux monuments, une atmosphère toute particulière. Trois constructions méritent d’être signalées ici.

Le monument aux combattants de 1830

Fort abîmé, ce monument en forme d’obélisque comporte les noms des Verviétois ayant pris part aux combats de septembre 1830. L’association verviétoise du « Souvenir wallon » se rendit chaque année devant cette pierre, à partir de septembre 1958, ainsi que devant les monuments aux morts des deux guerres, et celui aux artistes verviétois.

Le monument aux artistes verviétois

À l’occasion des commémorations des Journées de septembre, l’association « Pré-Javais Attractions » organisa à partir du xxe siècle un hommage sur les tombes des principaux artistes enterrés au cimetière de Verviers. Elle fut ensuite l’initiatrice d’un monument à ces derniers, finalement élevé en 1949 par l’association « Le Souvenir wallon » et son fondateur Joseph Defaaz (1894-1968). OEuvre de Pierre Pirenne, ce monument a la forme d’une assez grande colonnade entourant une pelouse où se trouve une plaque en hommage à Defaaz ; la partie inférieure de la colonnade comporte un coq wallon.

La tombe de Corneil Gomzé

Militant démocrate dès 1848, correspondant de Victor Hugo, le poète Corneil Gomzé (1829-1901) fut un des premiers écrivains en wallon verviétois. Sa tombe fut érigée à l’initiative du cercle littéraire « L’Élan wallon » créé en 1893, à une époque où quatre autres sociétés wallonnes virent le jour à Verviers entre 1890 (« Les Wallons ») et 1903 (« Lu Steûle wallonne »).

Rue de la Cité

4800 Verviers

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

SPW - G. Focant

Société wallonne des Eaux

Le prolifique architecte verviétois Charles Thirion édifia pas moins de trois établissements bancaires à une quarantaine d’années de distance, dont, entre 1902 et 1904, le nouveau siège de la Banque de Verviers (qui fut absorbée en 1935 par la banque de la Société générale de Belgique). Cette importante construction néo classique, toute en longueur et en calcaire, compte pas moins de onze travées, dont cinq sur deux niveaux. La travée principale s’ouvre sur un hall monumental. Après cinq années d’inoccupation, un chantier de réaffectation du bâtiment fut entamé fin 1988 et achevé en mai 1991 pour accueillir les bureaux de la SWDE. Des parties neuves furent très intelligemment insérées par Vincent Piwowarzyck derrière la façade de Thirion, tout en tirant parti des plus beaux espaces de l’édifice initial. Un patio accessible au public, agrémenté d’une sculpture de Claude Rahir sur le thème du « chat volant », manifesta la volonté de la SWDE de s’intégrer dans la vie de la « capitale de l’eau ».

Une des premières sociétés publiques régionales

Inoccupé depuis 1983, le site de la Société générale de Banque (qui s’était installée avenue du Chêne à Heusy) fut racheté en 1987 par la toute jeune Société wallonne de distribution d’eau (née de la régionalisation du secteur), dont le siège avait été fixé à Verviers dans la foulée de la décision de l’Exécutif régional wallon de 1983 de faire de Verviers la capitale wallonne de l’eau, à l’époque où l’influence d’un trio d’hommes politiques verviétois des trois grands partis (les Ministres ou futurs Ministres Damseaux, Wathelet et Ylieff) était grande sur les affaires régionales.

La SNDE (Société nationale de Distribution d’Eau) fut une des premières grandes sociétés publiques nationales à être régionalisée dans la foulée des lois d’août 1980 (pour donner naissance à la SWDE au milieu de la décennie), tout comme dans le secteur du logement la SNL (Société nationale du Logement) et la SNT (Société nationale terrienne) dont les services régionalisés fusionnèrent pour créer la SRWL devenue SWL.

La Société publique de gestion de l’eau (SPGE), créée plus tard, s’installera également à Verviers dans un autre bâtiment à réaffecter (partiellement classé comme monument celui-là), l’ancien lycée de filles édifié en 1876 rue des Écoles par les architectes Benoît et Vanderstraeten.

Rue de la Concorde 41

4800 Verviers

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Maison natale de Jean-Joseph Fyon

Cet édifice construit au début du XVIIIe siècle est de style Régence. Il s’agit d’une des belles constructions verviétoises de l’époque, caractérisée par l’usage du linteau appareillé, la présence de corbeaux apparents, d’un fronton triangulaire et d’un grand porche donnant sur une cour intérieure.

Cet immeuble fut la propriété d’Edmond Fyon, drapier cossu et bourgmestre de Verviers, et ensuite de son fils aîné.

Le frère de ce dernier, Jean-Joseph, entra lui aussi dans l’histoire mais pour d’autres raisons. Né dans cette maison en 1745, Jean Lambert Joseph Fyon entre tôt dans la vie politique verviétoise : il est conseiller en 1769 puis bourgmestre à deux reprises de 1772 à 1774 et de 1777 à 1778. Sous l’Ancien Régime, il est également maître des postes impériales.

Au moment de la Révolution liégeoise de 1789, Fyon s’érige en représentant de l’aile radicale du mouvement et parvient à se faire élire à nouveau bourgmestre ; il inaugure ainsi une carrière politique et militaire qui le conduira dans les plus hautes sphères du pouvoir. Devant l’intervention des troupes impériales dans le marquisat de Franchimont, il est nommé colonel du 2e régiment d’infanterie des forces liégeoises le 26 avril 1790.

Après la première restauration du prince-évêque, il s’exile à Paris où il prend la tête du « comité des Belges et des Liégeois réunis ». En 1792, il fait partie des troupes de La Fayette et puis entre à Liège avec le général Dumouriez. Il poursuit sa carrière militaire au sein de l’armée républicaine jusqu’en septembre 1793. Le 4 décembre de la même année, il est arrêté pour conspiration contre la République et interné à Saint-Lazare. Libéré grâce à l’aide de Bassenge et Robespierre, il est incarcéré une seconde fois entre avril et juillet 1794.

Après l’annexion de la principauté de Liège, il est élu député du département de l’Ourthe au conseil des Anciens. Resté fidèle à ses convictions révolutionnaires, il s’oppose au Directoire et à Napoléon, refusant de voir le régime changer à nouveau. Inscrit sur la liste de proscription en 1801, il rentre sur ses terres et décède à Liège le 2 septembre 1816.

Thier-Mère-Dieu 18

4800 Verviers

Classée comme monument le 4 octobre 1974

Frédéric MARCHESANI, 2014