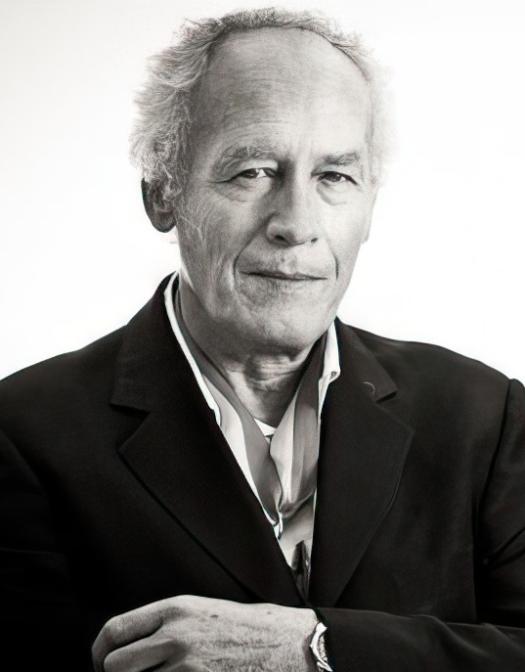

Dardenne Jean-Pierre

Culture, Cinéma

Engis 21/04/1951

Depuis la Palme d’or du Festival de Cannes 1999 pour leur film Rosetta, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont acquis une aura internationale que sont venues confirmer bien d’autres récompenses, dont le Prix spécial 75e anniversaire du Festival de Cannes n’est pas la moindre (2022). Ils se retrouvent ainsi dans le cercle très fermé (moins de dix) de personnalités honorées d’un Prix spécial lié aux anniversaires du Festival, dont notamment Orson Welles, Visconti, Antonioni, Fellini, Michael Moore, Gus Van Sand ou Nicole Kidman.

Aucun film de Luc et Jean-Pierre Dardenne ne laisse la critique et le public indifférents, tant par les thématiques abordées que par le style qu’ils sont parvenus à créer. À côté de leur activité de réalisateur, ils sont aussi les responsables d’une importante maison de production implantée en région liégeoise et au rayonnement international, ainsi que d’un atelier de production réputé.

Ayant grandi entre Huy et Liège, dans un bassin industriel chargé d’histoire, Jean-Pierre Dardenne fait ses études secondaires dans une institution catholique de Seraing, le Collège Saint-Martin. Venu d’une famille catholique pratiquante, le jeune garçon est inscrit par son père dans cette école située au milieu des usines, parce qu’elle est l’une des premières ouvertes à la mixité. C’est là aussi que, grâce à deux professeurs de français qui organisent un ciné-club, l’adolescent découvre de nombreux films, notamment de Bresson, Truffaut, Godard ou Bertolucci. Le Centre culturel de Seraing, dirigé par Roger Dehaybe, est un autre lieu de culture qui lui ouvre de nombreux horizons, notamment vers le théâtre et le théâtre-action.

À la fin de ses humanités, amateur de Ionesco et de Beckett, Jean-Pierre Dardenne entame des études en art dramatique à l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Bruxelles (1969). Il y fait surtout la rencontre du dramaturge, cinéaste et metteur en scène français Armand Gatti (1924-2017). En 1969, Gatti dirige un atelier de théâtre expérimental à IAD et Jean-Pierre Dardenne y participe comme d’autres étudiants, jouant dans La Colonne Durruti, pièce montée dans une usine désaffectée à Schaerbeek. Une fois son diplôme en poche, il obtient de Gatti d’être son assistant dans la mise en scène de La Cigogne et surtout de L’Arche d’Adelin, œuvre qui parle de la disparition des paysans : cette fable politique est jouée dans les villages du Brabant wallon par une troupe itinérante (1973). Sur ce projet, Jean-Pierre est rejoint par son frère Luc qui partage ainsi la vie de cette petite communauté avide de partager les expériences de Gatti. Ce dernier est aussi vidéographe et, sous sa conduite, Jean-Pierre se met à réaliser des vidéos sur le modèle du Lion, sa cage et ses ailes (1975). Après la vidéo dans le cadre du théâtre, Gatti l’encourage à se lancer dans la réalisation au cinéma.

Pour disposer de sa propre caméra, le jeune réalisateur liégeois a dû travailler quelque temps à la toute nouvelle centrale nucléaire de Tihange. Et au milieu des années 1970, il filme de nombreux portraits d’hommes et de femmes ; il capte ainsi le témoignage d’anciens de la guerre d’Espagne, d’anciens résistants, de militants ouvriers ou politiques engagés par exemple dans la Question royale, projetant ensuite le montage le week-end dans des salles paroissiales, des bistrots, ou des maisons de jeunes, donnant lieu à des débats. Certains des documentaires réalisés avec son frère sont notamment diffusés dans le cadre de l’émission Vidéographies (RTBf). La création vidéo participe à l’époque d’un mouvement plus large et expérimental, animé par un désir de transformation de la société par la télévision.

En 1975, avec son frère Luc, Jean-Pierre Dardenne crée l’asbl « Collectif Dérives », structure qui doit leur permettre de produire et réaliser des vidéos et des documentaires de fiction, dans un premier temps ; entre 1978 et 1983, dans le cadre d’un programme de la Communauté française, ils entament une vaste enquête sur le thème Au commencement était la Résistance et créent des documentaires destinés à pérenniser l’histoire du mouvement ouvrier dans la région de Liège depuis 1936. Désireux de rendre vivante la mémoire d’événements que le temps relègue progressivement dans l’oubli, ils interrogent des survivants en les plaçant dans des situations et des espaces précis, tout en ayant recours à des images d’archives. Ils abordent ainsi les brigades internationales engagées dans la guerre civile en Espagne et la résistance antinazie (Le Chant des Rossignol, 1977). Viennent ensuite Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois qui met en évidence un acteur de la Grande Grève wallonne de l’hiver ’60-’61, puis Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouler (1980) sur le thème de la mobilisation sociale. Par la suite, les jeunes réalisateurs se penchent sur le phénomène de sept radios-libres (R… ne répond plus, 1981), avant de s’intéresser à la Pologne et au syndicat Solidarnosc à travers le témoignage de cinq migrants polonais de générations différentes (Leçons d’une université volante, 1982). Reconnu comme atelier de production par la Communauté française de Belgique, l’asbl Dérives permettra, dans un second temps, d’accompagner et de produire le travail d’autres cinéastes, dans des horizons et des pratiques documentaires très larges. Progressivement, cet atelier devient l’un des lieux les plus exigeants et créatifs de la production documentaire en Wallonie et à Bruxelles francophone, s’inscrivant dans une tradition, tout en la vivifiant, et contribue ainsi à l’émergence de nombreuses pépites cinématographiques.

En 1981, voit le jour la société Films Dérives Productions qui inscrit six longs métrages à son actif. Les frères ont ainsi l’occasion d’intervenir sur le film de Gatti, Nous étions tous des noms d’arbres (1982), dont la société liégeoise est coproductrice. En 1983, avec Regarde Jonathan/Jean Louvet, son œuvre, un documentaire suit l’auteur du Train du Bon Dieu à Conversation en Wallonie en passant par L’Homme qui avait le soleil dans sa poche. En 1987, les frères Dardenne réalisent leur premier long métrage de fiction, avec le film Falsch, adaptation d’une pièce de théâtre écrite par René Kalisky, où Bruno Cremer tient le rôle principal. Dans un style oscillant entre théâtre (pour le texte) et cinéma (pour la mise en scène réaliste), le film s’attache au dernier survivant d’une famille juive exterminée par les nazis, abordant le thème de la culpabilité et de la place des survivants dans l’Histoire. Après ce premier passage à la fiction, les frères Dardenne signent Je pense à vous (1992), avec Robin Renucci et Fabienne Babe, dans les rôles principaux. Racontant l’errance d’une femme à la recherche de son mari, ouvrier-sidérurgiste, disparu après avoir perdu son emploi en pleine crise sidérurgique, le film inspiré par Henri Storck et réalisé en collaboration avec le scénariste réputé Jean Gruault, ne convainc pas, ni le public, ni la critique, ni d’ailleurs les deux frères qui sont meurtris par « cette aventure malheureuse ». Solitaires, ils se remettent profondément en question, comme producteurs autant que comme auteurs-réalisateurs.

À partir de 1994, la société « Les Films du Fleuve » est créée pour financer l’ensemble de la production des frères Dardenne qui préparent La Promesse (1996) ; cette maison de production ancrée à Liège a aussi l’ambition de monter des collaborations solides avec des producteurs et des auteurs-réalisateurs étrangers. Il en sera ainsi, par exemple, de Costa-Gavras (Le Couperet), de Ken Loach (La Part des Anges), de Michel Hazanavicius (La plus précieuse des marchandises) ou de Jacques Audiard (avec son Emilia Perez multi-récompensé en 2024 et 2025), pour n’en citer que quelques-uns parmi beaucoup d’autres. Depuis 2001, Les Films du Fleuve ont comme partenaire la maison française de production Archipel35 dirigée par Denis Freyd.

En 1996, Jean-Pierre et Luc Dardenne reviennent avec un 3e long métrage de fiction qu’ils présentent à la Quinzaine des Cinéastes du Festival de Cannes. Tout en révélant Jérémie Renier et Olivier Gourmet, La Promesse contient ce qui sera la signature de l’œuvre des frères Dardenne. Ainsi, leurs principales thématiques touchent au conflit entre enfants et parents, abordent le rapport au travail – plus exactement à l’absence de travail – et présentent une société en perdition, une jeunesse égarée, un monde libéral et exploiteur, ainsi que ses victimes. Le regard du spectateur sur le personnage principal, le plus souvent solitaire et marginal, homme ou femme, évolue à travers les problèmes concrets qu’il rencontre au quotidien, quand il se débat dans sa vie ; c’est cela qui suscite une empathie, puis une réflexion plus globale sur la société. Filmées à l’épaule, les réalisations des Dardenne portent la marque d’un style naturaliste combinant une forme visuelle nerveuse à une histoire qui ne laisse pas indifférent. Quant aux décors, ils ont ce caractère post-industriel que les réalisateurs retrouvent aisément dans le bassin liégeois, en particulier autour de Seraing, leur terrain de jeu de prédilection.

Avec ces ingrédients et une jeune actrice montoise néophyte comme héroïne principale, Jean-Pierre et Luc Dardenne remportent une première Palme d’or au Festival de Cannes, en 1999, avec Rosetta. Jusque-là inconnue, émilie Dequenne reçoit le Prix d’Interprétation féminine. Trois ans plus tard, c’est Olivier Gourmet qui est primé, recevant le Prix d’Interprétation masculine du Festival de Cannes pour son rôle dans Le Fils. En 2005, une nouvelle Palme d’or attend L’Enfant des frères Dardenne, un film qui traite de la précarité et de la rédemption, interprété par Jérémie Renier et Déborah François. En 2008, Le Silence de Lorna, drame sur l’immigration clandestine et les mariages blancs, repart de Cannes avec le Prix du scénario. En 2011, Le Gamin au Vélo remporte le Grand Prix du même Festival cannois : le film aborde le thème de l’adoption sous l’angle d’un jeune garçon, le rôle de la mère d’adoption potentielle étant interprété par Cécile de France.

Cité par la presse et par les critiques comme un des grands favoris à la récompense suprême de la 67e édition du Festival de Cannes (2014), le film des frères Dardenne Deux jours, une nuit n’apparaît pas du tout au palmarès français. Il est toutefois considéré comme le meilleur film belge de 2014 par l’Union de la critique de cinéma qui remet le Prix André-Cavens aux frères Dardenne, leur cinquième après les Prix Cavens 1996, 1999, 2002 et 2005. Mais Deux jours, une nuit brille aussi aux quatre coins du monde, étant multi-récompensé de Sidney jusqu’à New York, en passant par l’Inde ou San Diego : les prix sont aussi bien attribués à Marion Cotillard (nommée aux Oscar pour son rôle d’ouvrière revenue de dépression, obligée de convaincre ses collègues de renoncer à leurs primes pour conserver son emploi), qu’à Fabrizio Rongione (Magritte 2015 du meilleur acteur) ; Prix Lumières du meilleur film francophone 2015 décerné par la presse internationale, Deux jours, une nuit reçoit aussi le Magritte 2015 du meilleur film, tandis que les frères Dardenne obtiennent le Magritte 2015 de la meilleure réalisation. En octobre 2020, en pleine pandémie de Covid-19, ils reçoivent le prestigieux Prix Lumière, attribué par l’Institut Lumière et la métropole de Lyon, pour l’ensemble de leur carrière, prix qui leur est remis par émilie Dequenne.

Les deux réalisateurs ne font cependant pas du cinéma pour les Prix et ils n’ont pas encore fini de filmer, malgré ce qui pourrait apparaître quand le prix Robert-Bresson leur est remis à la Mostra de Venise 2011 pour l’ensemble de leur œuvre. En 2016, entre genre policier et film social, La Fille inconnue offre à Adèle Haenel de camper le rôle principal, dans ce portrait d’une médecin généraliste qui tente de savoir ce qui est arrivé à une patiente disparue le soir où elle lui a fermé sa porte.

En 2019, la 72e édition du Festival de Cannes retient pour la huitième fois un film des frères Dardenne dans sa sélection officielle d’une vingtaine de productions venant du monde entier, toutes en compétition pour la Palme d’or. Avec Le Jeune Ahmed, Luc et Jean-Pierre Dardenne proposent cette fois une réflexion sur la radicalisation islamique en suivant, au plus près, un jeune homme dans sa vie quotidienne. Présentée comme « une ode à la vie » et « un film d’espoir », cette production qui rappelle le style de Rosetta reçoit du jury cannois le Prix de la mise en scène, alors que la Palme d’or est décernée à Parasites du sud-coréen Bong Joon-ho.

En mai 2022, le Festival de Cannes fête sa 75e édition et présente en compétition un riche plateau de 20 films, signés notamment par David Cronenberg, James Gray, Ruben Östlund, Felix van Groeningen, les frères Dardenne ou Lukas Dhont. Les ex aequo du palmarès 2022 témoignent sans doute de l’embarras des jurés à se départager. Mais c’est à Luc et Jean-Pierre Dardenne, et à eux seuls, qu’est attribué le Prix spécial 75e anniversaire, pour Tori et Lokita, histoire de deux jeunes exilés, aux liens indéfectibles, venus du Bénin s’établir dans l’attente de papiers en région liégeoise. Avec ce récit poignant sur la clandestinité, plaidoyer social sur les enfants exilés, les frères Dardenne, fidèles à eux-mêmes, entendent poser « un acte de résistance contre la haine qui se répand de plus en plus ».

Remarqués dans leur pays avant leur consécration internationale, les frères Dardenne ont reçu le Prix Bologne-Lemaire du Wallon de l’Année 1997 pour leur œuvre cinématographique et documentaire en général et pour leur long métrage La Promesse, en particulier. En 2011, Jean-Pierre Dardenne figure parmi les premiers Commandeurs du Mérite wallon, ordre décerné par les autorités wallonnes.

Documentaires et courts métrages

Le Chant du rossignol (1977)

Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois (1979)

Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouler (1980)

R… ne répond plus (1981)

Leçons d’une université volante (1982)

Regarde Jonathan/Jean Louvet, son œuvre (1983)

Il court… il court le monde (1987), court métrage

Dans l’Obscurité (2007), court métrage pour les soixante ans du festival de Cannes

Longs métrages

Falsch (1987)

Je pense à vous (1992)

La Promesse (1996)

Rosetta (1999)

Le Fils (2002)

L'Enfant (2005)

Le Silence de Lorna (2008)

Le Gamin au vélo (2011)

Deux jours, une nuit (2014)

La Fille inconnue (2016)

Le Jeune Ahmed (2019)

Tori et Lokita (2022)

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse (-12/2024), dont Le Soir, 16 octobre 2020

Luc Dardenne, Au dos de nos images 1991-2005, Paris, Seuil, La Libraire du XXIe siècle, 2005

Luc Dardenne, Au dos de nos images 2005-2014. II, Paris, Seuil, La Libraire du XXIe siècle, 2015

Luc Dardenne, Au dos de nos images 2014-2022. III, Paris, Seuil, La Libraire du XXIe siècle, 2023

Thierry Roche et Guy Jungblut, Jean-Pierre & Luc Dardenne, Seraing, Crisnée, Yellow Now, 2021

Christine Plenus, Louis Skorecki et Louis Heliot, Sur les plateaux des Dardenne, Actes Sud éditions, 2014

Jean-Pierre, Luc Dardenne, Bruxelles, Luc Pire, 2008

L’envers du décor, https://auvio.rtbf.be/emission/l-envers-de-l-ecran-20623, RTBf, 2004

https://www.cinergie.be/actualites/l-heritage-d-armand-gatti

Louis Héliot, Luc et Jean-Pierre Dardenne. [bio-filmo], Paris, Scope, 1999

https://lesfilmsdufleuve.be/les-freres-dardenne/

https://lesfilmsdufleuve.be/les-films-du-fleuve/

https://lesfilmsdufleuve.be/movies/?s=

https://www.derives.be/presentation

Javier Packer Comyn, « Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois - Tënk [archive] », sur www.tenk.fr, 2019 (s.v. janvier 2025)