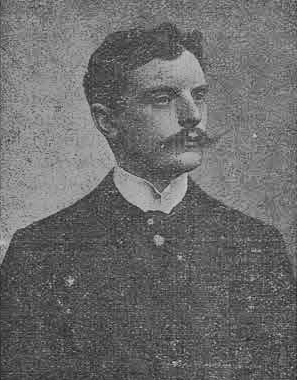

Hurard Henri

Culture, Lettres wallonnes

Verviers 26/12/1876, Verviers 02/01/1943

Chansonnier, musicien, poète et dramaturge, Henri Hurard s’affirme, durant l’entre-deux-guerres, comme l’un des plus grands auteurs dramatiques wallons.

Contribuant à la création de la Ligue wallonne de Verviers, membre de nombreuses sociétés, celui qui exerce le métier de représentant de commerce collabore à divers journaux et revues, notamment L’Écho wallon, Franchimont et Le Réveil wallon. Secrétaire-correspondant de l’Union des Scriyeûs, régisseur du cercle littéraire L’Élan wallon et membre titulaire de la Société de Langue et de Littérature wallonnes, il est l’auteur de Lu Coq walon, poème qu’il dédie, en 1914, à la Ligue wallonne de Verviers, et qui est mis en musique par Fr. Gaillard.

Auteur dramatique wallon de pièces en un ou trois actes, il collabore avec Alfred Dandenne sur la comédie Mau-pinsante (1903). Parnassien, il est le premier à aborder dans le théâtre wallon le thème de l’adultère, avec sa pièce Aux vérts Volets, qui est présentée au Trocadero pendant quinze jours, en 1924.

Sources

Paul COPPE et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 214

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. II, p. 825

Martine WILLEMS, dans Bruno DEMOULIN (dir.), Histoire culturelle de la Wallonie, Bruxelles, Fonds Mercator, 2012, p. 154

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale (poètes et prosateurs), Liège, Mardaga, 1979, p. XII ; 386

Œuvres principales

L’amoûr au viyèdje (1900)

Ruv’nou (1902)

Po s’fré

Mau-pinsante (1903)

Gâtêye (1904)

La vîle matante (1905)

Lu may d’amoûr

Mônôke

Pauvrès djins

Dju l’aurè

Mais l’coûr djasa

Bordons d’vîlèsse

En villégiature

L’èhale

Valet manqué

Lu feû d’tchansons

Artisse

Les Plomes (1922)

Lu bon bèrdjî (1923)

As vèrts Volets (1924)

Come su grand-père

Les Mendiants (1926)

Thomas Berwette (1927)

Marie Dewez