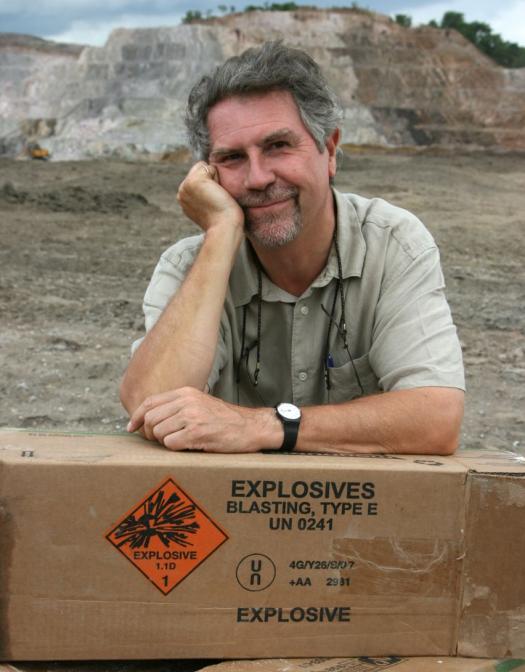

Michel Thierry

Culture, Cinéma

Charleroi 13/10/1952

Au moment où est présenté, fin 2024, début 2025, le documentaire L’acier a coulé dans nos veines, Thierry Michel compte déjà à son actif plus d’une trentaine de documentaires et de films de fiction, à portée politique et sociale, liés à des thématiques qui touchent tantôt la Wallonie, tantôt et surtout l’Afrique, presque exclusivement. Tous sont produits par Les Films de la Passerelle, sa société, installée à Liège, et où il travaille avec son épouse, Christine Pireaux, elle-même productrice et réalisatrice.

Grandissant dans sa ville natale de Charleroi au temps des fermetures de mines et d’usines, Thierry Michel est inscrit au Collège des pères jésuites de Charleroi dès l’école primaire, où il suit aussi les trois premières années d’humanités. Son père est comptable et sa mère a renoncé à une carrière au théâtre, pour devenir professeur de français en journée, d’art dramatique en soirée. Des problèmes de discipline conduisent l’adolescent à devoir changer de collège, mais à Gosselies il ne reste pas longtemps. à la fin des années soixante, il abandonne tout – école, mouvement de jeunesse, judo –, à l’heure des événements parisiens et des revendications étudiantes à Liège comme à Bruxelles. Après avoir passé le Jury central, il s’inscrit à l’Institut des Arts de Diffusion, à Bruxelles, institution elle-même en pleine révolution, puisque l’IAD inaugure un système d’autogestion dans l’air du temps. S’orientant d’abord vers la photographie, Thierry Michel sillonne le bassin minier de Charleroi, du sommet des terrils jusqu’au fond de la mine où son grand-père l’introduit. Mais après un an à l’IAD, il interrompt ses études pour se confronter à la réalité de la vie professionnelle. Ouvrier dans la construction métallique, dans une usine chimique, au tri postal en travail de nuit, dans une brasserie, il fréquente les milieux trotskystes et, militant syndical, il écrit ses premiers articles pour le journal La Gauche.

Sa vie change d’orientation le jour où il croise le cinéaste Paul Meyer dans les locaux de la FGTB ; réalisateur du particulièrement célèbre et controversé documentaire engagé Déjà s’envole la fleur maigre (1960), Meyer vient de mettre en scène Je suis ton étranger (1969), une pièce de théâtre pour le conseil consultatif des étrangers de Flémalle. Professeur éphémère à l’IAD, il incite Thierry Michel à reprendre des études et l’engagera comme stagiaire puis assistant de réalisation quand il travaille au centre de production de Liège de la RTB. Mais à l’IAD, le conseil d’administration entend mettre fin à la période d’autogestion, au grand dam des étudiants qui se croisent les bras (1973). Thierry Michel est élu président du comité de grève et l’épreuve de force connaît des dérives ; tous les étudiants et une vingtaine de professeurs sont exclus (1974) ; le Conseil d’état intervient, mais l’engagement déterminé de Thierry Michel dans le mouvement de grève aura des conséquences sur sa vie professionnelle, même si plusieurs années plus tard, il reviendra à l’IAD de Louvain-la-Neuve comme professeur.

Tournés avec des caméras 8 mm, ses tout premiers documentaires s’intéressent au bassin industriel de Charleroi : Mines (1970), Pays Noir, Pays Rouge (1975) et portent la marque de son engagement : dans Ferme du Fir, 1971, il suit un agriculteur anarchiste et poète. Il donne ensuite la parole aux travailleurs touchés par la crise de la sidérurgie liégeoise qui s’interrogent sur leur avenir (Chronique des saisons d’acier, 1982), au moment où Liège devient sa ville de cœur. Ayant réussi l’examen d’entrée à la RTB, Thierry Michel doit faire valoir ses droits pour intégrer l’institution (1977) pour laquelle il part en reportage à travers le monde, tout en restant attentif aux enjeux wallons.

Sur base d’un scénario co-écrit avec Jean Louvet, Jean-Louis Comotti et Christine Pireaux, après avoir interrogé de nombreux acteurs, Thierry Michel présente, en 1982, un premier long métrage de fiction, Hiver ’60, où il introduit des images d’archives et mêle surtout les grandes étapes de la Grande grève wallonne de l’Hiver ’60-’61 à l’évocation de la vie quotidienne de plusieurs personnages imaginaires engagés dans un mouvement social, interprétés par Philippe Léotard, Christian Barbier, Paul Louka, Ronny Coutteure et Marcel Dossogne. Chacun d’eux vit une expérience individuelle de solidarité collective dans un film qui se veut un moment de mémoire, une lutte contre l’amnésie. Dans ce projet né en 1976, au financement laborieusement obtenu, la plupart des scènes sont tournées à la Maison du peuple de Quenast : sa diffusion dans le cadre de L’Ecran témoin fera un des meilleurs succès d’audience. En 1982, il reçoit le Prix Bologne-Lemaire du Wallon de l’Année et, en 1983, il est l’un des cosignataires du Manifeste pour la Culture wallonne. Dans Hôtel particulier (1985), Thierry Michel explore la vie en prison, s’intéressant particulièrement à la liberté mentale des prisonniers. Créant et réalisant des documentaires et films de fiction, Thierry Michel fonde, en 1984, sa propre maison de production, Les Films de la passerelle, avec sa compagne Christine Pireaux.

Dans le même temps, il aspire à d’autres lumières, cultures, espaces et découvertes. Sa découverte du désert marocain inaugure son appropriation d’un autre univers, avec la réalisation de plusieurs films souvent récompensés et aux impacts politiques et sociaux importants : au Maroc (Issue de secours), au Brésil (Gosses de Rio et à fleur de terre) et au Zaïre, le cycle du serpent. Cela ne l’empêche pas de continuer à s’intéresser à la vie politique liégeoise, au lendemain de l’assassinat du ministre d’état André Cools, et en particulier à La Grâce perdue d’Alain Van der Biest (1993). En 2016, sa société produira La Rose et les épines, destin d’André Cools. Ce retour en pays wallon n’est alors qu’une parenthèse. Il repart en Afrique explorer les problèmes de société de la Somalie, l’héritage colonial au Zaïre, et radioscoper l’hôpital de Conakry, en Guinée. Quand tombe Mobutu roi du Zaïre en 1997, il lui consacre un documentaire sans concession (1999), avant de prendre la route de Téhéran où il s’intéresse aux fractures de la société iranienne (2003). Attiré par le Congo, dont il remonte le fleuve de l’embouchure à la source (Congo River, 2005) en utilisant pour la première fois du matériel de haute définition digital, il creuse profondément ce qui se passe dans la riche province du Katanga, y consacrant plusieurs documentaires sur le commerce des minerais (2009). Auteur d’un documentaire (2011) sur le procès militaire des assassins du militant des Droits de l’homme Floribert Chebeya – seul Européen accrédité, Thierry Michel connaissait la victime depuis plusieurs années –, le réalisateur dresse ensuite le portrait de l’homme d’affaires et gouverneur du Haut-Katanga (2007-2015), Moïse Katumbi (2013), avant de mettre en évidence le docteur Mukwege, ce médecin qui répare les femmes au Congo et qui reçoit pour cet engagement multiforme le Prix Nobel de la Paix 2018. L’Homme qui répare les femmes : La Colère d’Hippocrate (2015) ne clôture pas la période africaine du documentariste wallon ; il revient filmer les conséquences de la guerre en République démocratique du Congo, en particulier les violations des droits de l’homme, en dépit de L’Empire du silence (2022) qui règne au niveau international.

De tous ses séjours en Afrique, Thierry Michel rapporte des témoignages précieux et mobilisateurs sur nombre de situations ignorées en Europe et ailleurs dans le monde ; au moment de la projection de ses documentaires, il contribue personnellement à la mobilisation des consciences. Si la plupart de ses films reçoivent prix et récompenses, c’est celui consacré au Docteur Mukwege qui réunit le plus de distinctions, de Los Angeles à la Guadeloupe, en passant par Mexico, Montréal, le Burkina Faso, Alger, La Haye et le Portugal, qu’il s’agisse de Prix du public ou de Prix du Jury. Au Prix Humanum de l’Union de la presse cinématographique belge, s’ajoute le Magritte 2016 du meilleur documentaire.

Depuis la toute fin du XXe siècle, la caméra de Thierry Michel tourne aussi régulièrement à Liège. Son centre d’intérêt est la gare des Guillemins, dont il capture les images de sa destruction à sa transformation, puis à l’inauguration de l’œuvre de l’architecte espagnol installé en Suisse Santiago Calatrava Valls. Il a tout suivi pendant neuf années et en fait une synthèse dans un documentaire de 80 minutes. En même temps que Métamorphose d’une gare (2009), le réalisateur met la dernière main à une démarche originale et plus légère, après avoir suivi, dans les coulisses, le tournage du biopic de Stijn Coninx consacré à Sœur Sourire (2009), interprétée à l’écran par Cécile de France, film coproduit par Les Films de la Passerelle.

Dans Enfants du Hasard (2017), tourné entièrement à Cheratte, cité ouvrière qui s’est développée autour du site minier du Hasard, Thierry Michel suit l’année scolaire d’une classe primaire dans la petite école du village, évoquant avec tact et finesse les questions liées à l’enseignement, à l’immigration, à l’identité, au harcèlement. Sélectionné dans une dizaine de festivals, ce film reçoit six prix, dont la Médaille Gandhi décernée par le conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle, partenaire de l’UNESCO, au Festival International du Cinéma d’Alger (2018). Le milieu scolaire est encore au centre de L’École de l’impossible (2020), mais cette fois ce sont des adolescents qui sont suivis dans leur vie quotidienne, au sein d’une école multiculturelle de la dernière chance, établissement scolaire liégeois confronté à ses propres problèmes. Après la coproduction d’un film consacré aux conséquences des tragiques inondations de l’été 2021, Les Films de la Passerelle présentent fin 2024, début 2025 L’acier a coulé dans nos veines qui donne la parole aux anciens acteurs de la sidérurgie liégeoise.

En 2013, celui qui a tant filmé les autres se retrouve au centre d’un documentaire réalisé par José-Luis Peñafuerte ; pendant plus d’une heure, le cinéaste retrace le parcours de L’homme de sable…, en explorant le cinéma de Thierry Michel. À la mi-juillet 2021, comme ses voisins d’Angleur et des bords de rivière en crue, le domicile de Thierry Michel est envahi par l’eau, la tragique inondation de l’été 2021 engloutissant à tout jamais des heures de pellicules et d’archives filmées de Wallonie et d’Afrique.

Ses films

Mines (court métrage, 1970)

Ferme du Fir (court métrage, 1971)

Portrait d’un autoportrait (1973)

Pays Noir, Pays Rouge (1975)

Chronique des saisons d’acier (1982)

Hiver ’60 (1982)

Hôtel particulier (1985)

Issue de secours (1987)

Gosses de Rio (1990)

À fleur de terre (1990)

Zaïre, le cycle du serpent (1992)

La Grâce perdue d’Alain Van der Biest (1993)

Somalie, l’humanitaire s’en va-t’en-guerre (1994)

Les Derniers Colons (1995)

Nostalgies post coloniales (1995)

Donka, radioscopie d’un hôpital africain (1996)

Mobutu roi du Zaïre (1999)

Iran, sous le voile des apparences (2003)

Congo River (2005)

Katanga Business (2009)

Mines de tracas au Katanga (2009)

Fétiches et Minerais (2009)

Sœur Sourire, les coulisses d’un tournage (2009)

Métamorphose d’une gare (2009)

Katanga, la guerre du cuivre (2010)

L’Affaire Chebeya, un crime d’État ? (2011)

Moïse Katumbi, foot, business et politique (2013)

L’Irrésistible Ascension de Moïse Katumbi (2013)

L’Homme qui répare les femmes : La Colère d’Hippocrate (2015)

Les Enfants du Hasard (2017)

L’École de l’impossible (2020)

L’Empire du silence (2022)

L’acier a coulé dans nos veines (2024)

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse (-12/2024), dont Racines élémentaires, Le Soir, 18 septembre 2021 et Le Soir, 19 juillet 2021

https://www.passerelle.be/ (s.v. janvier 2025)

José-Luis Peñafuerte, L’homme de sable. Le cinéma de Thierry Michel (2013)

Richard Olivier, Big Memory. Cinéastes de Belgique, s.l., Les Impressions nouvelles, 2011, p. 236-237

L’Envers de l’écran : https://auvio.rtbf.be/emission/l-envers-de-l-ecran-20623, 2005