D'autres traces liées au comté de Namur

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé namurois parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Andenne/Bonneville, château de Bonneville, siège de la seigneurie hautaine de Sclayn-Bonneville dépendant du comté de Namur. Ensemble en L cantonné de trois tours d’angle carrées, principalement du XVIIe siècle. Présence d’une pierre de remploi de 1622 aux armes de Jacques Zuallart, conseiller aux États du comté de Namur.

2. Andenne/Landenne, ferme du château (ou ferme Libois), siège d’une seigneurie namuroise passée entre diverses mains.

3. Andenne/Seilles, château-ferme de Seilles, siège d’une seigneurie hautaine. Nombreux blasons des familles seigneuriales ayant occupé les lieux entre 1463 et 1753.

4. Andenne/Seilles, ferme d’Atrive, ancien siège d’une seigneurie construite entre la seconde moitié du XVIe siècle et 1617. Linteau orné des blasons du seigneur Philippe d’Orjo et de son épouse Marguerite de Nève.

5. Andenne/Thon, château-ferme de Thon, ancien siège d’une seigneurie foncière réunie à la seigneurie hautaine par les Rahier au XVIIIe siècle. Vaste ensemble clôturé flanqué de tours carrées qui s’est développé à partir d’un donjon médiéval aux XVIe et XVIIe siècles.

6. Andenne/Thon (Samson), dominant la route de Gramptinne, quelques vestiges d’un château féodal, siège du baillage de Samson.

7. Andenne/Vezin (Melroy), château et ferme de Melroy, ancienne seigneurie engagée à partir de 1580 et dont les bâtiments ont été reconstruits au XVIIIe siècle.

8. Anhée (Warnant), ferme de Corbais, dépendance de la seigneurie d’Ohey. Seigneurie hautaine éclissée du domaine du comte de Namur et vendue en engagère en 1630. Ensemble semi-clôturé des XVIIe et XVIIIe siècles.

9. Anhée/Annevoie, château d’Annevoie, siège d’une seigneurie hautaine et foncière dépendant du baillage de Montaigle. La seigneurie appartient à plusieurs familles sous l’Ancien Régime parmi lesquelles celle de Montpellier dont Charles-Alexis (1707-1807) fut le dernier bailli de Montaigle. Élégante demeure sise dans les célèbres jardins d’Annevoie, intérieur décoré de stucs réalisés par les Moretti.

10. Anhée/Bioul, château de Bioul, siège d’une seigneurie hautaine dépendant du baillage de Bouvignes. Profondément remanié au XVIIIe siècle par le maître de forges Guillaume de Bilquin.

11. Anhée/Bioul, église Saint-Barthélemy. Au sol, au fond du collatéral nord, dalle de François del Forge « en son temps lieutenant bailli et maieur de Montaigle » (1575).

12. Anhée/Denée (Maredsous), ferme de Maharenne, quadrilatère fortifié, ancienne seigneurie ressortissant au baillage de Montaigle. Plusieurs fois modifiée et reconstruite, la ferme conserve toutefois des bâtiments du XVIIe siècle.

13. Assesse (Arville), château d’Arville, siège d’une seigneurie hautaine.

14. Assesse/Maillen, ferme de la tour, siège probable d’une seigneurie dépendant de la prévôté de Poilvache.

15. Assesse/Maillen (Arche), château et ferme d’Arche, ancien fief de la prévôté de Poilvache. Vaste ensemble fortifié du début du XVIIe siècle.

16. Assesse/Maillen (Ronchinne), château et ferme de Ronchinne, ancien fief de la prévôté de Poilvache. Blasons martelés de la famille de Spontin.

17. Assesse/Maillen (Yvoy), ferme d’Yvoy, ancien fief de la prévôté de Poilvache relevé en 1658 par le seigneur de Courrière.

18. Braives/Fumal, église Saint-Martin. Dalles funéraires des baillis Jean et Guillaume de Fumal.

19. Braives/Latinne (Hosdent), ancien château de Hosdent (ou ferme du Cortil), siège de la seigneurie de Hosdent qui relevait de la cour féodale de Namur. Dalle funéraire imposante d’Eustache Charles de Salmier, baron de Hosden.

20. Braives/Latinne (Hosdent), ancienne Cour de justice, possession du seigneur de Hosden. Cartouche armorié « Salmier » daté de 1685.

21. Châtelet/Châtelineau, ancienne ferme no 12, rue Gendebien datant de 1630. Aurait été liée au château détruit à la fin du XVIIIe siècle et qui était alors une seigneurie hautaine du comté de Namur.

22. Dinant/Bouvignes, ancienne maison du baillage (aujourd’hui maison du patrimoine médiéval mosan), également appelée « maison espagnole », construite dans le dernier tiers du XVIe siècle dans l’esprit Renaissance.

23. Dinant/Bouvignes, église Saint-Lambert. Au mur du transept sud, épitaphe des frères Harroy : « Cy gist Piere de Harroy, escuier, seigneur dudit lieu, en partie capitaine du chasteau et maieur de la ville de Bovigne qui après la ruine dudit par le François et pour lui avoir avecqz ses fidels bourgeois valeureusement résisté (…) » (1574). Au sol, dans le local sous les orgues, dalle de Marie de Neffe « espeuze a Waulthier, bailly et maieur de Waulsor et Hastuers et eschevin de ceste ville » et de son époux « Jean Waulthier, receveur des domaines du roy (…) et leur fils Antoine Waulthier, licencié en droits, avocat au Conseil de Namur (…) » (1618).

24. Dinant/Falmignoul, ruines de Château-Thierry, siège d’une seigneurie luxembourgeoise de la prévôté de Poilvache devenue namuroise en 1344. Mentionné pour la première fois en 1260, le château fort est assiégé et incendié par les Dinantais en 1390, reconstruit et à nouveau détruit par les troupes d’Henri II en 1554. À nouveau relevé de ses ruines et adapté à l’artillerie, il sera définitivement ruiné par les Français en 1675. Vestiges notamment d’un donjon et d’une tour circulaire du XVe siècle.

25. Dinant/Sorinnes, église Saint-Martin. Au sol, dalle de Noël de Villenfagne « Seigneur des deux Sorinnes et javelan capitaine de grenadier au service de sa majesté très chrétienne (…) » (1744).

26. Éghezée/Aische-en-Refail, château et ferme d’Aische, logis seigneurial cité dès 1289. Donjon imposant, ferme et portail de style classique aux armes de Simon-Charles de Neuf, seigneur d’Aische-en-Refail.

27. Éghezée/Bolinne, château de Harlue, siège d’une seigneurie hautaine. Ensemble architectural exceptionnel composé du château, de sa ferme, d’une église et de son presbytère, le tout daté des XVIIe et XVIIIe siècles et sis dans un vaste parc arboré.

28. Éghezée (Frocourt), château de Frocourt, construit au début du XVIIe siècle par Louis de Beaurieu, seigneur hautain du lieu.

29. Éghezée/Hanret (Montigny), ferme de Montigny, ancienne seigneurie hautaine citée depuis le XIVe siècle et engagée à partir de 1621. Ensemble fortifié des XVIIe et XVIIIe siècles presque entièrement ceinturé de douves.

30. Éghezée/Liernu, ferme de la Rigauderie, ancien fief (seigneurie hautaine) cité depuis la première moitié du XIVe siècle.

31. Éghezée/Leuze (Roissia), ferme de Roissia, ancien siège d’une seigneurie engagée notamment à Alphonse Chapelle, échevin de la Cour de justice de Namur dont la famille reste propriétaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

32. Éghezée/Mehaigne, ferme du Monceau, vendue en 1612 par les archiducs Albert et Isabelle à Maximilien de Jamblinne.

33. Éghezée/Meux (Mehaignoule), château de Mehaignoule, siège d’une seigneurie hautaine comprenant aussi les hameaux de Matignée et de Tripsée.

34. Éghezée/Saint-Germain, ferme de la Sitine, ancien siège de la seigneurie hautaine du fief « delle motte » remontant au XIVe siècle.

35. Éghezée/Upigny, ferme Saint-Michel ou de la Tour, siège d’une seigneurie hautaine citée pour la première fois en 1358. Ensemble homogène reconstruit par le seigneur du lieu en 1749.

36. Fernelmont/Franc-Waret, château de Franc-Waret, seigneurie du comté de Namur depuis le XIIIe siècle. Ensemble imposant dans une vaste propriété boisée reconstruit à partir du début du XVIIe siècle sur les plans de l’architecte Jean-Baptiste Chermanne.

37. Fernelmont/Noville-les-Bois, château de Fernelmont, ancien siège d’une petite seigneurie du comté de Namur détachée au XIIIe siècle de celle de Noville-les-Bois. Quadrilatère principalement du XVIe siècle construit à partir d’une tour-porche d’origine.

38. Fernelmont/Pontillas, château-ferme de Pontillas, siège d’une seigneurie hautaine engagée pour la première fois en 1626.

39. Fernelmont/Tillier, château de Tillier, ancien fief de la Motte, siège d’une seigneurie hautaine depuis 1626. Logis seigneurial de la seconde moitié du XVIe siècle côtoyant des bâtiments postérieurs.

40. Fleurus/Wangenies, ferme du château, tirant son nom de la proximité du château détruit au XVIIIe siècle et siège de la seigneurie hautaine. Portail aux armes de Louis de Hérissem, seigneur de Wangenies. À proximité, dans l’ancien cimetière, pierre tombale avec bas-relief de Guillaume de Gulpe, seigneur de Longchamps.

41. Floreffe/Soye, château, ancien siège d’une seigneurie hautaine donnée en 1396 par le comte Guillaume II de Namur au seigneur de Denée et passée entre diverses mains ensuite ; bâtiments du XVIe au XVIIIe siècle. Ferme du château : ensemble homogène remarquablement conservé construit entre 1664 et 1688 ; armoiries du seigneur François-Philippe d’Yve présentes sur les deux porches d’entrée.

42. Florennes/Flavion, moulin de Flavion, ancien moulin banal cité dès 1265 comme possession du comte de Namur. Racheté et reconstruit en 1679 par François Houtart et remanié par la suite.

43. Florennes/Flavion, ferme du château, propriété construite par Jean de Niverlée, mayeur de la Haute Cour de justice de Flavion en 1560 et seigneur du lieu en 1578.

44. Florennes/Rosée, ferme de la Chevalerie, ancien siège du fief des Chaudrons, un des deux fiefs principaux de la seigneurie de Rosée.

45. Florennes/Rosée, ferme de la Laiterie, mentionnée comme château au XVIIIe siècle, siège de la seigneurie de Rosée. Ensemble peut-être reconstruit par les Jacquier, seigneurs de Rosée qui réunirent en 1688 les seigneuries des Rosées et des Chaudrons.

46. Fosses-la-Ville/Sart-Eustache, château de Sart-Eustache, siège d’une seigneurie hautaine citée en 1664.

47. Gembloux/Beuzet (Ferooz), château de Ferooz, ancien siège d’une seigneurie hautaine. Édifice de la seconde moitié du XVIIIe siècle, remanié par la suite.

48. Gembloux/Bothey, château et ferme d’Acosse, ancien siège d’une seigneurie hautaine. Habitation seigneuriale traditionnelle du XVIIe siècle autour de deux cours pavées et plusieurs fois remaniée. Présence des initiales du seigneur François Pasquet et d’ancres sur la grange.

49. Gembloux/Mazy, château-ferme de Falnuée, siège d’une ancienne seigneurie foncière devenue hautaine en 1626 lorsqu’elle fut engagée par Philippe IV et rattachée à la seigneurie hautaine de Mazy.

50. Gerpinnes/Acoz, château. Jadis alleu créé en 1350, la terre d’Acoz devient seigneurie hautaine après son rachat par Jean Marotte en 1543. Titrés chevaliers puis comtes, ses descendants embellissent la propriété aux XVIIe et XVIIIe siècles. Exceptionnel ensemble encore ceinturé de douves et présentant des éléments de nombreuses époques.

51. Gerpinnes/Gougnies, ancienne ferme fortifiée, siège d’une seigneurie hautaine du comté de Namur. Bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles.

52. Gerpinnes/Villers-Poterie, ferme du château, ancienne ferme castrale jadis fortifiée et remontant au XVIe siècle. Siège d’une seigneurie hautaine ; blason de Gérard d’Enghien d’Havré, seigneur de Presles.

53. Gesves, château de Gesves, ancienne avouerie de la prévôté de Poilvache citée en 1333 lorsque le comte de Luxembourg la donne en fief à Éverard de Bolland et passé entre diverses mains depuis. Aujourd’hui, ensemble développé au XVIIe siècle caractérisé par un donjon massif de trois niveaux et une tour ronde percée de meurtrières.

54. Gesves/Faulx-les-Tombes, château de Faulx, siège d’un fief du comté de Namur passé entre diverses mains jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

55. Gesves/Haltinne, château de Haltinne, ancien siège d’une seigneurie hautaine. Vaste quadrilatère cantonné de tours carrées et ceinturé de douves enjambées par un pont-levis.

56. Gesves/Mozet (Goyet), actuel foyer intercommunal Saint-Antoine, autrefois siège d’une seigneurie hautaine acquise en 1760 par Pierre-Joseph Deville.

57. Hamois/Schaltin, château de Schaltin, siège d’une seigneurie hautaine dépendant de la prévôté de Poilvache. Ensemble reconstruit à partir de 1717.

58. Hannut/Merdorp, vestiges de l’ancien château de Merdorp, siège d’une seigneurie hautaine. Le village de Merdorp faisait partie sous l’Ancien Régime du comté de Namur ; la seigneurie hautaine appartenait au souverain du pays. Aujourd’hui subsistent trois tourelles englobées dans le mur d’enceinte de la propriété ; le tout date du XVIIIe siècle.

59. Huy/Ben-Ahin (Solières), borne du XVIIe replacée dans le parc du château de Solière et marquant la limite de juridiction des cours de justice de Marchin, Beaufort et Goesnes.

60. Jemeppe-sur-Sambre/Balâtre, ferme-château, ancien fief tenu depuis le XIIIe siècle.

61. Jemeppe-sur-Sambre/Spy, château de Spy, seigneurie hautaine relevant du comte de Namur et engagée à partir de 1613 au seigneur de Mielmont et passée entre diverses mains tout au long de l’Ancien Régime. Construction du derniers tiers du XVIIIe siècle.

62. La Bruyère/Émines (Hulplanche), ferme d’Hulplanche, seigneurie hautaine. Cense mentionné entre 1601 et 1602 comme propriété du seigneur Nicolas de Ponty.

63. La Bruyère/Émines (Saint-Martin), ferme de Saint-Martin, ancien siège d’une seigneurie hautaine engagée en 1642 à Paul de Berlo, dont la famille reste propriétaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

64. La Bruyère/Rhisnes (Arthey), ferme d’Arthey, siège d’une seigneurie hautaine engagée en 1626 au seigneur de Reux.

65. La Bruyère/Rhisnes (La Falize), ferme de La Falize, ensemble fortifié anciennement siège d’une seigneurie hautaine.

66. La Bruyère/Villers-lez-Heest, parc du château, deux piloris de justice, l’un aux armes Cuvelier, provenant de la place du village, l’autre aux armes Gavere provenant d’Aiseau.

67. La Bruyère/Villers-lez-Heest, ferme « la Petite-Tréhet », ancien fief relevant de la Cour féodale de Villers.

68. Mettet/Biesme, château de Biesme, ancien siège de la seigneurie acquise en 1671 par la famille de Gozée et revendue en 1709 aux seigneurs de Sart-Eustache. Ensemble des XVIe et XVIIe siècles flanqué de trois tours d’angle.

69. Mettet/Saint-Gérard, ferme de Libenne, seigneurie hautaine relevée depuis 1343. Incendiée en 1914, elle est partiellement rebâtie. 70. Mettet/Stave, ferme du château, siège d’une seigneurie hautaine.

71. Mettet/Stave, ferme du Coporal et ferme du pays du roy, biens appartenant aux seigneurs de Stave.

72. Namur/Champion, château au fond de la cour du pensionnat des sœurs de la providence, construit entre 1772 et 1778 par Albert-Ignace de Cuvelier, seigneur hautain de Champion. Armoiries du seigneur et de son épouse sur le fronton central.

73. Namur/Dave, château de Dave, remplace une forteresse située sur les hauteurs et siège d’une seigneurie hautaine citée depuis le XIVe siècle relevant de la mairie de Namur. Bâtiments aujourd’hui du début du XVIIe siècle, remaniés au siècle suivant.

74. Namur/Flawinne, château David (ou château de Flawinne), siège d’une seigneurie hautaine achetée en 1686 par Jean-Jacques d’Hinslin, seigneur de Maibes, dont la famille resta propriétaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Demeure du premier tiers du XVIIIe siècle, prolongée par des jardins à la Française en terrasses.

75. Namur/Lives-sur-Meuse (Brumagne), château de Brumagne, siège d’une seigneurie foncière dépendant de la Principauté de Liège et devenue en 1500 seigneurie hautaine du comté de Namur.

76. Namur/Loyers (Bossimé), ferme de Bossimé, siège d’une seigneurie hautaine érigée en 1653 au profit de la famille d’Harscamp qui reste propriétaire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

77. Namur/Marche-les-Dames (Wartet), ferme du château, ancien siège de la seigneurie de la Tour. Ensemble fortifié qui s’est étendu depuis le Bas Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Chapelle seigneuriale conservant de nombreuses dalles funéraires et gisants des seigneurs du lieu des XVIIe et XVIIIe siècles.

78. Namur, maison nos 5-7 rue des Brasseurs, ancien fief du Barbeau, relevant de la Cour féodale d’Upigny (Éghezée).

79. Namur, maison nos 15-17 rue des Brasseurs, maison de rapport de Georges Zoude, seigneur de Courrière.

80. Namur, église Saint-Loup et bâtiments de l’Athénée, construits avec l’aide des États du comté et des échevins de la ville pendant la première partie du XVIIe siècle.

81. Namur, ancien hospice Saint-Gilles, passé sous la juridiction du comte de Namur puis de l’échevinat de la ville. Aujourd’hui siège du Parlement wallon.

82. Namur/Saint-Marc, château de Saint-Marc, ancien siège d’une seigneurie hautaine. Habitation traditionnelle du second tiers du XVIIIe siècle.

83. Namur/Suarlée, centre d’accueil ou ancien château Zualart, autrefois siège d’une seigneurie hautaine engagée en 1672. Petit château classique édifié dans le troisième quart du XVIIIe siècle.

84. Namur/Vedrin (Berlacomine), ferme de Berlacomine, ancienne seigneurie citée au XVe siècle. Logis seigneurial du milieu du XVIe siècle côtoyant des bâtiments postérieurs.

85. Namur/Vedrin (Frizet), ferme de Frizet, siège d’une seigneurie foncière devenue hautaine après son rachat en 1626 par Jean de Pinchart.

86. Namur/Wierde, ferme no 14 rue de Jausse, arrière-fief du comté de Namur cité à la fin du XIVe siècle.

87. Namur/Wierde (Andoy), château d’Andoy, ancien siège d’une seigneurie hautaine.

88. Ohey/Goesnes, ferme du perron, ancien siège d’une seigneurie de la prévôté de Poilvache. Point de départ en 1274 de la Guerre de la Vache au cours de laquelle elle fut détruite. Édifice entièrement reconstruit en 1687 par les seigneurs de Warnant-Waha comme l’indique une dalle armoriée sur le porche d’entrée.

89. Ohey/Goesnes (Filée), ferme de la tour, ancienne propriété des seigneurs de Goesnes et siège d’une cour de justice. Donjon-porche du XIIIe siècle et ferme du XVIe siècle construite par les Warnant.

90. Ohey/Jallet (Houdoumont), château d’Houdoumont, ancienne dépendance de la seigneurie de Goesnes. Ensemble composé du logis seigneurial et d’une ferme fortifiée qui s’est développée à partir d’un donjon médiéval.

91. Ohey (Wallay), ferme de Wallay, route de Gesves, siège d’un fief de Poilvache.

92. Onhaye/Anthée, château de la Forge, siège d’une seigneurie hautaine du comté de Namur. Accolé au château, vaste ensemble de bâtiments de ferme.

93. Onhaye/Anthée, église Saint-Materne. Dans un local annexe, au nord du choeur, épitaphe de Pierre de Senselle « escuier en son temps, seigneur de Saint Martin, bailli de Namur et capitaine du chasteau dudict Namur (…) » (1559).

94. Onhaye/Falaën, château-ferme de Falaën. Le château est le centre de la terre de Falaën, ancienne fraction de Montaigle engagée à partir de 1628. Vaste quadrilatère homogène hérissé de quatre tours. Présence du pilori dans la cour, symbole de la justice du domaine de Montaigle et siège du baillage après l’abandon de la forteresse.

95. Onhaye/Falaën, église Saint-Léger. Sur le mur nord du choeur, épitaphe de Pierre Polchet « en son vivant cheualier seigneur de Montaigle la ville, sergeant maior au seruice de sa majesté catholique (…) » (1705).

96. Onhaye (Chestrevin), ferme de Chestrevin, siège primitif de la seigneurie du même nom, ensemble traditionnel en U de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

97. Onhaye/Sommière, château-ferme de Hontoir, fief* dépendant du baillage de Bouvignes et siège d’une seigneurie hautaine détenue par le comte de Namur et ses successeurs jusqu’en 1626 lorsqu’elle est vendue et aliénée par Philippe IV.

98. Onhaye/Weillen, château de Weillen, siège d’une seigneurie hautaine du comté de Namur dépendant du baillage de Bouvignes.

99. Philippeville/Roly, château-ferme de Roly, seigneurie partagée entre Liège et Namur mais dont le manoir était namurois. Imposant complexe castral encore partiellement entouré de fossés présentant un donjon du XIIIe siècle et des bâtiments des XVIe et XVIIe siècles.

100. Pont-à-Celles/Viesville, ancienne ferme clôturée dite ferme du bailli. Bâtiments du dernier tiers du XVIIIe siècle, porche-colombier daté de 1779.

101. Profondeville/Arbre, château d’en-haut, construit dans le dernier tiers du XVIIIe siècle par Hyacinthe Bivort, seigneur hautain d’Arbre et de Rivière.

102. Profondeville/Arbre, château d’en-bas, construit en 1776 par Hyacinthe Bivort, seigneur hautain d’Arbre et de Rivière.

103. Profondeville/Lesve, ferme de la Bouverie, ancien siège de la seigneurie hautaine. Quadrilatère en grès groupant autour d’une cour rectangulaire des bâtiments du XVIIe au XIXe siècle.

104. Profondeville/Lesve, château et ferme de Lesve, ancien siège d’une seigneurie hautaine.

105. Sombreffe/Tongrinne, site du château de Tongrenelle, siège d’une seigneurie hautaine de Namur dont ne subsistent que la ferme et les douves.

106. Somme-Leuze/Baillonville, église Saint-Hubert. Contre le mur sud du chœur, dalle funéraire de Claude de Waha « seigneur de Bailhonville, de Grandchampt et de Vecmonz, en son temps prevost de Poilevache (…) » (1558-1560).

107. Villers-la-Ville/Marbais, donjon et vestiges médiévaux du château du Châtelet ou Vieux-Châtelet, possession de la famille chevaleresque du Châtelet dès le XIe siècle. Forteresse entrée dans la haute vassalité du comte de Namur au XIIIe siècle.

108. Walcourt/Thy-le-Château, château de Thy, seigneurie hautaine du comté de Namur et possession du comte de Namur Henri l’Aveugle. Importante forteresse citée à partir du XIIe siècle, de nombreuses fois détruite et remaniée au fil des siècles.

109. Wasseiges, maison du bailli. Wasseiges était le siège d’un des 7 baillages du comté de Namur. La seigneurie hautaine appartenait directement au comte de Namur jusqu’à son engagement en 1755. Bâtiment de la seconde moitié du XVIIIe siècle flanqué de deux cours et présentant un beau décor intérieur.

110. Yvoir/Évrehailles, château d’Évrehailles, siège d’un fief cité depuis le XIIIe siècle et d’une seigneurie hautaine. Reconstruit par la famille seigneuriale du lieu à la fin du XVIe siècle et remanié ensuite ; plafond stuqué aux armes des Maillart.

111. Yvoir/Évrehailles, ferme de la Bouverie, propriété des seigneurs d’Évrehailles et liée au château ci-dessus.

112. Yvoir/Godinne, vieille ferme, siège d’une seigneurie foncière aux mains des Maillen depuis 1512 et dont François de Maillen acquit la seigneurie hautaine en 1612. Portail en plein cintre surmonté de ses armoiries et témoin de la reconstruction du lieu en 1623.

113. Yvoir/Houx, tour de Géronsart, maison forte. Siège d’un fief relevant de Poilvache à partir du XVe siècle, érigée à la pointe d’un éperon abrupt et séparée de la forteresse de Poilvache par un ravin encaissé. Maison forte en ruine du début du XVe siècle et siège du fief dit « de la Tour de Houx sous Poilvache ».

114. Yvoir/Spontin, château de Spontin, siège d’une puissante seigneurie luxembourgeoise entrée en 1344 dans les possessions du comté de Namur et relevant alors de la prévôté de Poilvache. Imposant ensemble composé d’un château médiéval en quadrilatère cerné de douves en face de longs bâtiments de ferme. Le site exceptionnel conserve son enceinte, un châtelet d’entrée, le logis seigneurial, une ferme et une tour-porche.

Frédéric MARCHESANI, 2013

D'autres traces liées au comté de Hainaut

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé hennuyer parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Ath, vestiges de la porte d’Enghien, seconde enceinte médiévale.

2. Ath, vestiges des fortifications françaises de 1668-1673 (butte Rousseau et pont à la herse).

3. Ath, ancien moulin banal du comte de Hainaut, aujourd’hui poste et appartements. Très fortement remanié mais intégrant quelques éléments de l’ancien bâtiment cité dès le XIIIe siècle et presque intégralement reconstruit en 1764.

4. Ath/Irchonwelz, château d’Irchonwelz, siège d’une seigneurie, bastion de la châtellenie d’Ath. Double entrée primitive remarquablement conservée, enceinte irrégulière du XIIIe siècle et habitation des XVIe-XVIIe siècles.

5. Beaumont, ancienne maison du bailli. Édifice remontant au XVIe siècle mais remanié ensuite.

6. Beaumont, ancien château des Caraman-Chimay, successeur de la forteresse médiévale érigée par la comtesse de Hainaut Richilde vers le milieu du XIe siècle et reconstruit par les Croÿ à partir de 1549. Modifié au XIXe par les Caraman-Chimay. Le porche d’entrée constitue le seul vestige du château Renaissance.

7. Beaumont, ancien moulin banal de Beaumont, reconstruit au début du XVIIe siècle par Charles de Croÿ.

8. Beaumont/Barbençon, église Saint-Lambert, armes et devise des seigneurs de Barbençon (porte sud).

9. Beaumont/Barbençon, château de Barbençon, résidence des seigneurs du lieu, pairs du Hainaut. Le seul vestige conservé de nos jours est le châtelet d’entrée du XIIIe siècle.

10. Beaumont/Barbençon, château-ferme de Jette feuille, liée au château de Barbençon.

11. Bernissart, pilori installé contre une dépendance la maison communale, élevé en 1716 et portant le blason des Croÿ et le collier de la Toison d’Or.

12. Bernissart/Harchies, ferme du Préau, fief cité depuis le XIIIe siècle, tenu par les Enghien puis par les sénéchaux du comté de Hainaut. Plusieurs fois modifié, corps d’entrée probablement du XVe siècle.

13. Binche/Buvrinnes, ancienne seigneurie de Walhain, aujourd’hui vaste ferme clôturée. Dalle aux armes d’Amélie de Lattre (1761) dont la famille détenait la seigneurie au XVIIIe siècle.

14. Binche/Buvrinnes, ferme de Fantignies, vestiges du château des seigneurs de Fantignies dont plusieurs furent prévôts de Binche et hauts justiciers du comté de Hainaut.

15. Binche/Buvrinnes, « Bois le Comte », tirant son nom du fait qu’il appartenait aux comtes de Hainaut au Moyen Âge.

16. Binche/Épinois, château d’Épinois, ancien siège d’une seigneurie tenue par diverses familles. Armoiries et inscription « 1708 – le comte Despinoy ».

17. Binche/Waudrez, ancien château de Clerfayt, siège d’une seigneurie indépendante du village de Waudrez attestée comme fief de Beloeil de 1357 à la Révolution. Reconstruit vers 1770 par le comte François-Sébastien de Clerfayt, feld-maréchal des armées impériales.

18. Binche/Waudrez, ferme d’En-Bas, ancienne dépendance du château de Clerfayt. Panneau de pierre aux armes des Croix de Dumez, comtes de Clerfayt.

19. Boussu, ruines du château de Boussu construit en 1539 par Jacques du Broeucq pour le comte de Boussu, pair du Hainaut et où résida Louis XIV en 1665. Détruit en 1944 par l’explosion d’un dépôt de munitions.

20. Braine-le-Château, ancienne brasserie banale de Braine et Haut-Ittre dont les parties les plus anciennes remontent au XVIIe siècle.

21. Braine-le-Château, moulin banal (actuel musée de la meunerie) cité depuis 1225 et dont les bâtiments actuels ont été construits entre les XVIe et XIXe siècles.

22. Braine-le-Château, tour Deschamps, vestige de la seigneurie des champs, fief le plus important dépendant de la seigneurie de Braine-le-Comte. Tour d’habitation du XVe siècle.

23. Braine-le-Château, ancien cimetière. Tombe armoriée de Justinien Thienpont, régisseur du domaine et dernier bailli de Braine-le-Château ; pierre tombale d’Arnould Cauwe, bailli de Braine-le-Château et Haut-Ittre ; pierre tombale de François de Bomme, bailli de Braine-le-Château et Haut-Ittre.

24. Braine-le-Château, ferme Binchefort ou ferme rose, propriété des comtes de Hornes mentionnée à partir de 1587. Arc en plein cintre au blason des Hornes.

25. Braine-le-Comte, ferme de Bourbecq ou del tour, siège d’une mairie relevant du chapitre de Sainte-Waudru de Mons mais devant dénombrement au comte de Hainaut. Quadrilatère largement reconstruit au début du XIXe siècle et situé à l’emplacement de la seigneurie médiévale de Bourbecq ; intégration de vestiges d’une tour-donjon présumée du XIIIe siècle.

26. Braine-le-Comte, hôtel d’Arenberg, résidence des seigneurs de Braine-le-Comte. Probablement construit dans la seconde moitié du XVIe siècle, acquis par les ducs d’Arenberg en 1652 et loué aux magistrats de Braine à partir de 1720 suite à la destruction de la halle. Édifice en pierre bleue d’inspiration Renaissance surmontée d’un campanile.

27. Brugelette/Attre, parc du château, tour Vignou, ruines de la maison seigneuriale à l’origine de la seigneurie hennuyère d’Attre ; « la grotte noire », pavillon de chasse construit en l’honneur de l’archiduchesse Marie-Christine dans le dernier quart du XVIIIe siècle dans l’ancien parc du château de Brugelette.

28. Celles/Pottes, château de Pottes, ancien siège de la seigneurie de Guermignies, propriété successive de plusieurs familles parmi lesquelles les Croÿ et les Marnix. Déjà mentionné en 1388, édifice reconstruit en 1624 par Jean de Marnix et plusieurs fois remanié par la suite ; armoiries de Marnix presque effacées sur le porche.

29. Cerfontaine/Daussois, église Saint-Vaast. Monument de Toussaint de Robaulx, baron de Pesche dans la châtellenie de Couvin, bailli de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

30. Cerfontaine/Senzeilles, château de Senzeilles, propriété des riches seigneurs de Senzeilles, passé aux mains des Croÿ, princes de Chimay, qui y établirent leurs baillis. Important ensemble gothique principalement érigé au XVIe siècle, augmenté et remanié par la suite.

31. Cerfontaine/Senzeilles, église Saint-Martin. Dalle d’Anne d’Orjo, femme de Toussaint de Robaulx, lieutenant bailli d’Entre-Sambre-et-Meuse, de Pesche et de Couvin.

32. Cerfontaine/Soumoy, château et ferme de Robaulx de Soumoy, siège de la seigneurie acquise en 1616 par J. de Robaulx et constituant une terre franche relevant de la seigneurie hennuyère de Senzeilles (prévôté de Maubeuge). Important ensemble de la première moitié du XVIIe siècle, situé non loin de l’ancienne chapelle castrale dédiée à saint André, devenue aujourd’hui église paroissiale.

33. Cerfontaine/Soumoy, église Saint-André, construite par Jacques de Robaulx, seigneur de Soumoy. Ancienne chapelle castrale. Dalle funéraire de J. de Robaulx « sire de Sommoy, gouverneur de Beaumont, 1657 ».

34. Chièvres, ancien château édifié vers 1560 pour Charles de Croÿ.

35. Chièvres, église Saint-Martin. Monuments funéraires des Croÿ, anciens seigneurs de Chièvres (dont Guillaume de Croÿ, sire de Chièvres, parrain et maître d’armes de Charles Quint).

36. Chimay, château des princes de Chimay, vestiges d’une forteresse construite à partir de 1607 par Charles de Croÿ sur des structures plus anciennes (donjon du XIIe siècle).

37. Chimay/Lompret, vestiges du château féodal.

38. Chimay/Virelles, château, siège de la seigneurie de Virelles. Installé sur un escarpement rocheux, édifice du XVIe siècle profondément remanié au XIXe siècle.

39. Écaussinnes/Écaussinnes-d’Enghien, château de la Follie, siège d’une seigneurie acquise en 1366 par Englebert d’Enghien / 1428 : Englebert II est autorisé à perfectionner sa forteresse par Philippe le Bon. Transformé en demeure de plaisance au XVIe siècle par Isabeau de Withem, veuve de l’échanson de Philippe le Beau.

40. Écaussinnes/Écaussinnes-d’Enghien, ancien moulin banal (dit moulin Brûlé) de la seigneurie de la Follie, à l’abandon.

41. Écaussinnes/Écaussinnes-Lalaing, ancien moulin du fief, moulin banal de la seigneurie d’Écaussinnes-Lalaing déjà cité en 1381 et situé non loin du château. Aujourd’hui reconvertis, les bâtiments remontent sans doute à la seconde moitié du XVIIe siècle.

42. Écaussinnes/Écaussinnes-Lalaing, église Sainte-Aldegonde. Gisant de Michel de Croÿ. Au-dessus de la figure du défunt se trouvent deux anges entourant ses armoiries et le collier de la Toison d’Or.

43. Enghien, maison du bailli (ou maison dite « le gouvernement »), siège du baillage d’Enghien.

44. Enghien, entrée primitive du château d’Enghien, reconstruite vers 1541-1543 sous Charles de Carondelet, gouverneur d’Enghien au service de Marie de Luxembourg.

45. Enghien, maison Jonathas, reconnue comme ancien donjon d’habitation d’Hugues d’Enghien, fondateur de la ville et en partie démolie par le comte de Hainaut en 1194.

46. Enghien, parc des princes d’Arenberg. Pilori élevé en 1777 par le duc d’Arenberg.

47. Enghien, maison des orphelins, fondée par Anne de Croÿ. Inscription et armes effacées d’Anne de Croÿ sur le portail.

48. Enghien, maison Saint-Augustin, actuel collège. Armes du duc Léopold d’Arenberg, rénovateur du bâtiment. Armes de la duchesse Anne d’Arenberg, fondatrice du collège.

49. Enghien, chapelle Saint-François. Mausolée de Guillaume de Croÿ, primat d’Espagne ; tableau illustré des portraits de soixante-cinq membres des familles d’Arenberg et de Croÿ.

50. Enghien, église Saint-Nicolas. Plafond en stuc peint orné des armoiries du duc Philippe-François d’Arenberg.

51. Enghien/Petit-Enghien, château de Warelles, siège d’une seigneurie depuis le XIIIe siècle passé entre les mains des ducs d’Arenberg et des Croÿ. Vaste ensemble, principalement du XVIIIe siècle comprenant un château sur un plan en U et une basse-cour en quadrilatère.

52. Enghien/Petit-Enghien, « le grand rosier », ancienne dépendance des seigneurs de Warelles. Vaste quadrilatère daté de 1726 et 1738 ; cartouche aux armoiries de la famille d’Yve au centre de la façade.

53. Erquelinnes/Hantes-Wihéries, ancien château de Robaulx, ancienne demeure des seigneurs de Hantes érigée en 1715 mais fortement remaniée suite à un incendie survenu en 1914.

54. Estinnes/Vellereille-les-Brayeux, abbaye de Bonne-Espérance. Tombe de Jean de Fantignies, seigneur de Fantignies et prévôt de Binche (mort en 1453).

55. Fontaine-l’Évêque, château de Fontaine, objet de convoitises entre le prince-évêque de Liège et le comte de Hainaut durant des siècles et rattaché définitivement au Hainaut en 1757 par l’impératrice Marie-Thérèse. Reconstruit en grande partie après les campagnes d’Henri II en 1554, le château conserve toutefois son enceinte du XIIIe siècle et sa chapelle gothique. Le reste des bâtiments date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

56. Frameries, église Sainte-Waudru, blason de l’archiduchesse Isabelle sur le cadre d’un tableau de Gérard Seghers.

57. Frameries/Sars-la-Bruyère, donjon et ferme de la poterie, vestiges de l’ancienne propriété des seigneurs de Sars ; seigneurie importante devenue marquisat en 1689. Vestiges d’un donjon des XIIe et XIIIe siècles, assez remanié.

58. Frasnes-lez-Anvaing/Arc-Wattripont, château des seigneurs de Wattripont, détruit en 1477 et rebâti au XVIIIe siècle.

59. Frasnes-lez-Anvaing/Arc-Wattripont, église Saint-Nicolas. Panneau armorié aux armes des seigneurs de Wattripont au-dessus de l’entrée ; ensemble de dalles funéraires des familles seigneuriales de Wattripont (XVIe-XVIIIe siècles).

60. Frasnes-lez-Anvaing/Frasnes-lez-Buissenal, château des mottes. Texte peint au dos des vantaux de l’entrée : « (…) ce château fut l’asile de Charles Quint l’an 1516 (…) ».

61. Froidchapelle/Boussu-lez-Walcourt, partie des dépendances agricoles du château des seigneurs de Boussu, détruit à la fin du XVIIe siècle et siège d’une seigneurie locale tenue depuis le XIIIe siècle par des Barbençon dits de Boussu. Portail nord, armoiries et devise des Barbençon de Boussu.

62. Honnelles/Fayt-le-Franc, ferme fortifiée de Rampemont, ancien siège de la seigneurie de Rampemont (prévôté de Mons). Le village appartient à l’origine aux comtes de Hainaut puis au comte de Boussu qui l’échangea avec l’abbaye de Saint-Ghislain.

63. Jurbise/Herchies, château d’Egmont, propriété des seigneurs de Lens et d’Herchies, pairs du Hainaut. Vestiges d’un important château fort du Bas Moyen Âge, plusieurs fois transformé par la suite. Blason du seigneur Charles de Berlaymont et de son épouse Adrienne de Ligne (XVIe siècle).

64. Le Roeulx, maison dite « Saint-Nicolas », propriété vers 1700 d’Antoine Cuvelier, bailli de Trivières puis conseiller-régent au conseil suprême de l’impératrice Marie-Thérèse, trésorier général et surintendant directeur général de Tournai et du Tournaisis. À la fin du XVIIIe siècle, maison en possession de Théodore Larcin, bailli du Roeulx.

65. Le Roeulx, vestiges des fortifications de la ville. Porte nivelloise et murs du château, tour du bailli et tour Cauveau.

66. Lessines/Bois-de-Lessines, château de Lestriverie, fief aux confins de la Flandre et du Hainaut cité depuis le XIIIe siècle. Seigneurie tenue par la famille de Lestriverie et passée définitivement aux d’Yve à la fin du XVIIIe siècle. Maison forte du XVe siècle construite probablement à l’emplacement d’une ancienne motte féodale et agrandie en château de type traditionnel par la suite.

67. Lessines, vestiges d’une tour médiévale de l’enceinte fortifiée dans la cour de l’école moyenne. Traces de quelques fragments de murailles et de tourelles rue des moulins. Vestiges des fortifications érigées à partir de 1230-1240 pour protéger la cité des conflits opposant les comtes de Flandre et de Hainaut de 1280 à l’intégration des possessions au duché de Bourgogne.

68. Leuze-en-Hainaut/Blicquy, château de la Catoire, ancienne maison et cense de Cattoire-lez-Blicqui relevant des seigneurs de Dameries. Résidence des marquis de Chasteler au XVIIIe siècle.

69. Momignies/Beauwelz, blason du prince de Chimay Philippe II de Henin (porte de l’église de la Sainte-Vierge).

70. Mons, actuel externat Saint-Joseph, vestiges de la basse-cour de l’enceinte castrale.

71. Mons/Havré, ruines du château d’Havré. La seigneurie d’Havré, contiguë à Mons, appartenait à l’origine aux comtes de Hainaut avant d’être cédée aux châtelains de Mons puis à diverses familles dont les Croÿ en 1518. Philippe II érige la seigneurie en marquisat en 1574, Philippe IV en duché en 1627. Les ruines actuelles évoquent la forteresse des XIVe et XVe siècles, adaptée au cours des deux siècles suivants.

72. Mons/Havré, chapelle du Bon Vouloir, bâtie entre 1625 et 1632 par les princes de Croÿ, seigneurs d’Havré. Audessus du porche, cartouche aux armes d’une princesse de Croÿ ; les armes des seigneurs du lieu sont également présentes sur le banc de communion.

73. Mons/Nouvelles, ferme du Haras, rue Briffaut, ancienne ferme seigneuriale construite en 1647 par Hugues Ghodemart, receveur général des aides du Hainaut. Armoiries de la famille Ghodemart.

74. Péruwelz/Brasmenil, château de Maisnil, ancienne terre des princes d’Épinoy passée à diverses familles à partir de 1620. Ceinturée d’un vaste parc, demeure érigée en 1695 et remaniée par la suite.

75. Péruwelz/Bury, château de Bitremont, terre des seigneurs d’Antoing depuis le XIIIe siècle puis propriété des familles d’Enghien, d’Argenteau et de Mérode. De l’ensemble d’origine ne subsistent que le donjon-porche de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle à côté de la propriété construite par les Antoing en 1800.

76. Péruwelz, château de Péruwelz, siège d’une seigneurie dépendant du comte de Hainaut et reconstruit vers 1642 lorsque les Croÿ acquièrent la terre et la seigneurie. Bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles.

77. Péruwelz, maison du moulin. Dalle portant les armes de Marie de Milendonck, veuve d’Alexandre Emmanuel de Croÿ et attestant ses droits sur l’édifice.

78. Péruwelz/Wasmes (Briffoeil), vestiges du château de Briffoeil, siège d’une seigneurie appartenant aux Antoing puis à diverses familles (chapelle castrale et donjon conservés).

79. Péruwelz/Wiers, château du Biez, ancien siège d’une seigneurie propriété des Épinoy, de Melun et de Croÿ. Porche baroque aux armes de Guillaume de Melun.

80. Philippeville/Fagnolle, ancienne maison du bailli. Autrefois cense du seigneur acquise par la famille de Niverlée qui occupe le poste de bailli de la seconde moitié du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle ; la bâtisse sert de presbytère depuis 1827.

81. Quévy/Genly, pont bisé, construit en 1733 à la demande du seigneur du lieu (au nord de la cure).

82. Saint-Ghislain/Baudour, château (parc communal), ancien relais de chasse des comtes de Hainaut acquis en 1335, passé à la maison de Bourgogne puis à Charles Quint. Baudour était au Moyen Âge une des douze pairies du comté de Hainaut ayant appartenu à l’origine aux comtes eux-mêmes puis à diverses familles dont celle du duc de Croÿ-Havré et aux Ligne qui la conservent jusqu’à la Révolution.

83. Seneffe/Feluy, château de la Rocq (ou château de Feluy), fief relevant du comté de Hainaut et établi à la limite du duché de Brabant. Vaste ensemble érigé entre le XVIe et le XIXe siècle et encore ceinturé de douves.

84. Seneffe/Feluy, maison du Croquet, considéré comme le siège de l’ancienne seigneurie du Croquet, fief relevant de la Cour féodale de Fontaine-l’Évêque. Corps de logis du XIXe siècle conservant des éléments plus anciens ; dépendances des XVIe et XVIIe siècles.

85. Soignies/Louvignies, château de Louvignies, siège d’une seigneurie avec haute, moyenne et basse justice depuis 1389 aux mains de plusieurs propriétaires dont Rodrigue Martinez, gouverneur de Charleroi de 1706 à 1730.

86. Tournai/Mourcourt, château de Baudignies, siège d’un fief cité depuis le XIIIe siècle et composé de constructions d’époques diverses comprenant notamment un donjon probablement d’origine.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Lieux de mémoire liés au Comté de Dalhem

Plusieurs bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé dalhemois parmi lesquels ceux cités ci-après:

1. Aubel (Buschaye), château d’Altena, siège du fief de Donsart, relevant de la Cour féodale de Dalhem. Seigneurie aux mains des Gulpen jusqu’en 1665. Cartouche aux armes de Léonard de Gulpen au-dessus de la porte d’entrée. Ensemble fortifié autrefois entouré de douves construit à partir de 1620.

2. Aubel (Donsart), ferme du château de Donsart, siège du fief du même nom et détruit au XIXe siècle. La ferme a conservé un très intéressant logis du XVIIe siècle de style mosan ; linteau aux armes du seigneur Guillaume van der Heyden (1670). Château classique remanié en 1767.

3. Aubel (Gorhez), château de Gorhez, siège d’une seigneurie relevant du comté de Dalhem, propriété de l’abbaye de Val-Dieu depuis la donation d’un alleu en 1224. Domaine devenu avouerie des ducs de Brabant en 1282.

4. Aubel (Gorhez), ancienne cour de justice de la seigneurie de Gorhez (bâtiments du XVIIe siècle).

5. Blegny/Housse, ferme du château, vestiges des possessions seigneuriales de la famille de Frorgteau et qui était un fief sans juridiction relevant de la Cour féodale de Dalhem.

6. Blegny/Housse, ferme de Leval, possession de l’abbaye de Val-Dieu dont le duc de Brabant était l’avoué jusque 1672. Après la fusion des deux cours de justice de Housse, seul le château de Housse abrita le siège de la juridiction.

7. Dalhem/Berneau, château de Longchamps, construit vers 1555 à partir d’un donjon médiéval par Jacques de Gulpen, seigneur de Berneau. Armes de Jacques de Gulpen au-dessus de la porte.

8. Dalhem/Berneau, château de Berneau, occupé par les seigneurs de Berneau depuis le XIVe siècle. Dalle aux armes de Frambach de Gulpen.

9. Dalhem/Feneur, ferme de la cour, rue du village, ancienne cour de justice. Feneur fut une immunité ecclésiastique liégeoise jusqu’en 1548.

10. Dalhem/Neufchâteau (Aubin), église Saint-Laurent, chapelle funéraire des comtes de Hoen-Neufchâteau.

11. Visé/Cheratte, château Saroléa, premièrement engagé aux Argenteau par Philippe II d’Espagne puis reconstruit par Gilles de Saroléa en 1643, siège du ban de Cheratte. Monogrammes de Gilles de Saroléa (linteau de l’entrée, grille du parc).

Frédéric MARCHESANI, 2013

Lieux de mémoire liés au Tournaisis

Plusieurs bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé tournaisien parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Antoing, château d’Antoing, siège de la seigneurie d’Antoing. Donjon édifié par Jean de Melun vers 1432, bien passant dans le patrimoine de la famille de Ligne qui le possède toujours actuellement. Donjon d’origine jouxtant une demeure seigneuriale du XVIe siècle fortement aménagée et amplifiée au XIXe siècle. Pierre sculptée aux armes de Melun (ouverture en arc brisé près du donjon).

2. Antoing/Calonne, église Saint-Éloi, dalles funéraires des sires de Calonne.

3. Antoing/Calonne, château-ferme de Curgies ou des Quatre-Vents, ancien siège d’une seigneurie. Quadrilatère du XVIIe siècle comprenant le logis seigneurial et une tour d’escalier datée de 1633.

4. Brunehaut/Hollain, château de Lannoy, reconstruit en 1760 mais siège d’un fief tenu depuis le XVe siècle par les Gardin et passé au XVIIe siècle à Jacques des Enffans, anobli en 1642. Construction du château actuel de style classique en 1760 en remplacement d’un château de type traditionnel.

5. Brunehaut/Jollain-Merlin, château de Merlin, siège d’une seigneurie détenue par les Formanoir à partir de 1562 puis par d’autres familles. Présence d’armoiries des seigneurs du lieu millésimées de 1714 sur le porche d’entrée.

6. Brunehaut/Jollain-Merlin, église Saint-Saulve. Bas-relief funéraire du seigneur Pierre de Formanoir, 1630.

7. Estaimpuis/Estaimbourg, caveau des seigneurs de Bourgogne, descendants en ligne batarde de Jean sans Peur. Le château a été détruit et reconstruit en 1854. À côté, caveau abritant des niches funéraires de l’illustre famille datant des XVIIIe et XIXe siècles.

8. Pecq, vestiges du château de Pecq (actuellement communs restaurés et transformés en habitation). Siège d’une baronnie créée pour le souverain bailli de Flandre et siège d’une des hautes justices dépendant de la cour de Maire et membre des États du baillage de Tournai-Tournaisis.

9. Pecq/Warcoing, tour d’habitation, vestige du moulin seigneurial (sur la chaussée menant de Tournai à Audenarde, au carrefour du chemin de Tournai à Courtrai, à son embranchement vers Audenarde).

10. Tournai/Froyennes, ferme du moulin seigneurial, ensemble attaché au château de Froyennes, largement démoli en 1865. Pierre millésimée de 1723 avec les armes des Lossy, à l’extérieur de la tourelle est.

Frédéric MARCHESANI, 2013

La porte de l’auberge à la croix d’or sur la place Saint-Georges de Limbourg - IPW

Lieux de mémoire liés au duché de Limbourg

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé limbourgeois parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Chemin du duc, ancienne route reliant le duché de Limbourg à Rolduc.

2. Anthisnes/Tavier (Baugnée), ferme de Baugnée. Ancien château de Baugnée, elle était le siège de l’une des sept « seigneuries au-delà des bois » du duché de Limbourg connue depuis le XIVe siècle. Bien de nombreuses familles en furent propriétaires sous l’Ancien Régime parmi lesquelles celle du seigneur Arnould III de Bolland.

3. Anthisnes/Tavier (La Chapelle), château-ferme de La Chapelle, siège de la seigneurie de Tavier, une autre des « seigneuries au-delà des bois ». Mentionnée depuis le XIIe siècle, la maison forte actuelle comprend des bâtiments des XVe et XVIe siècles.

4. Anthisnes/Tavier (Le Sart), ferme-donjon du Sart, siège d’une des seigneuries limbourgeoises « au-delà des bois ». Les seigneurs du Sart furent les avoués de la terre stavelotaine de Hody à partir de 1444.

5. Anthisnes/Tavier, ferme-château de Tavier, siège d’une des sept seigneuries « au-delà des bois », construite essentiellement au XVIIe siècle. Le premier seigneur de Tavier mentionné fut le seigneur Jean de Villers-aux-Tours en 1406, personnage important également propriétaire de la seigneurie du Sart.

6. Anthisnes/Villers-aux-Tours, château de la Heyd, siège d’une autre seigneurie « au-delà des bois » relevant de la Cour féodale de Limbourg.

7. Baelen, château de Vreuschemen, siège d’une seigneurie citée à partir du XVe siècle. Petit château de plaisance, propriété de la famille seigneuriale du même nom pendant près de quatre siècles et probablement construit à l’emplacement d’une autre construction.

8. Dalhem/Neufchâteau (Wodémont), château et ferme de Wodémont, terre de la seigneurie de Neufchâteau passée notamment entre les mains des Hoen-Neufchâteau et des Gulpen. Petite seigneurie « en deçà des bois » du duché de Limbourg aux confins des pays d’Outremeuse. Dalle armoriée de J. de Gulpen portant la devise de la famille.

9. Dalhem/Neufchâteau (Gros-Pré), moulin banal de la terre et seigneurie de Neufchâteau. Panneau armorié Hoen-Neufchâteau et Gulpen ; armes de la famille du comte de Gulpen, seigneur de Wodémont.

10. Esneux (Beauregard), ferme de Beauregard, propriété des comtes d’Esneux (reconstruite au XIXe siècle).

11. Esneux (La Vaux), château de La Vaux, érigé en enclave du duché de Limbourg, fief issu probablement du bien patrimonial des comtes d’Esneux.

12. Esneux/Hony, « La tour », siège d’un fief relevant d’Esneux, une des sept seigneuries « au-delà des Bois » et résidence d’une famille noble aux XIIIe et XIVe siècles.

13. Eupen, burg Stockem, siège d’une seigneurie citée depuis le milieu du XIVe siècle. Vaste château-ferme présentant un portail d’entrée flanqué de tourelles circulaires donnant accès à une grande cour bordée de plusieurs bâtiments.

14. Herve/Battice, château-ferme de Crèvecoeur, reconstruit vers 1642 par Guillaume de Caldenborg, lieutenant des fiefs et drossard du duché de Limbourg et siège de la seigneurie hautaine des bans de Herve, Charneux et Thimister depuis 1644. Vaste construction de style Renaissance mosane du XVIIe siècle formée de trois ailes flanquées de deux tours carrées. Sous le porche, grand bac en calcaire surmonté d’une dalle armoriée Caldenborg (1643) ; pierre similaire de 1642 dans l’aile ouest.

15. Herve/Bolland, ferme et château Les Cours ou Lognay. Résidence de nombreux baillis de Bolland. Aujourd’hui, bâtiments des XIXe et XXe siècles.

16. Herve/Charneux, ancienne brasserie banale. Noyau du XVIe siècle largement transformé au XVIIIe siècle. Linteau millésimé 1567 portant les emblèmes du brasseur.

17. Herve/Charneux, château de Haméval ou vieux château de Charneux, ancienne propriété allodiale élevée en fief par les archiducs Albert et Isabelle. Maison forte de plan rectangulaire reconstruite au XVIIe siècle.

18. Kelmis/Hergenrath, château d’Eyneburg, rare château du duché de Limbourg implanté comme celui de Limbourg, sur une éminence.

19. Limbourg/Bilstain (Villers), ferme de Bougnoulx, siège de la seigneurie de ce nom, acquise en 1614 par Guillaume de Caldenborg, maïeur de la Haute Cour de Limbourg.

20. Limbourg/Goé, château de Goé, siège de la seigneurie hautaine acquise au roi d’Espagne Philippe IV en 1649 par Jean-Baptiste de Caldenborg, passée ensuite entre diverses mains.

21. Limbourg/Goé, église Saint-Lambert. Dalle funéraire d’Henri, seigneur de Goé (vers 1722, mur de chevet de l’église) ; dalle funéraire de J.N. Thisquen, échevin de Goé et Limbourg (1782).

22. Limbourg/Goé (Nantistay), borne calcaire portant l’inscription « Goé », héritière d’un bornage réalisé en 1711 par le seigneur de Goé dans le but de délimiter les juridictions du ban de Baelen et de la seigneurie de Goé (sur le chemin menant à la ferme du Blanc Bodet).

23. Limbourg, dalle d’Anne de Hack, fille du commissaire des vivres et des munitions de guerre des États généraux de Limbourg, armoiries.

24. Limbourg, auberge de la croix d’or (place, no 22), aurait abrité l’empereur Joseph II.

25. Limbourg, porte à l’arrière du no 31 place Saint-Georges, clé aux armes de Guillaume de Caldenborg, maïeur de la Haute Cour, lieutenant des fiefs du duché et député des États du duché de Limbourg.

26. Limbourg, maison no 49 place Saint-Georges, cheminée aux initiales d’Ignace de la Saulx de Gulchen, waut-maître du duché de Limbourg.

27. Limbourg, no 26, thier de Limbourg (rue O. Thimus), inscription « anno 1674 », souvenir de la gouvernance de Limbourg par François-Désiré, prince de Nassau, chevalier de la Toison d’Or.

28. Limbourg (Belle-Vue), borne placée en 1711 par le seigneur de Goé dans le but de délimiter les juridictions du ban de Baelen et de la seigneurie de Goé (en face de la ferme de Belle-Vue). Inscriptions « Goé » et « Baelen ».

29. Lontzen/Walhorn, croix érigée par Étienne Heyendal, drossard du ban de Walhorn (route de Kettenis, à 600 m de l’église de Walhorn).

30. Lontzen/Walhorn, château-ferme « Thor », héritier du château-siège du ban de Walhorn, reconstruit à partir de 1700. Buste de l’empereur Charles VI de Habsbourg.

31. Neupré/Rotheux-Rimière, château-ferme de la Brassine, fief relevant du duc de Limbourg.

32. Olne/Froidbermont, cense seigneuriale de Froidbermont, ancienne dépendance du château (détruit en 1806), résidence des barons d’Olne de Froidbermont, possesseurs de droits seigneuriaux depuis 1694. Ferme en quadrilatère construite à partir de 1703 en même temps que le défunt château.

33. Olne/La Neuville, ancien moulin banal (Olne était un ban du comté de Dalhem). Bâtiments en moellons de grès dont subsistent des parties du XVIIIe siècle.

34. Olne, ancienne brasserie banale. Long bâtiment en moellons de calcaire des XVIIIe et XIXe siècles.

35. Olne, maison seigneuriale construite vers 1703 sur les ruines de l’ancien château des seigneurs d’Olne. Siège de l’ancienne avouerie, elle fut intégrée à la seigneurie sous le régime espagnol.

36. Olne/Rafhay, pavillon d’entrée du château d’Olne, siège de la maison de justice et dernier vestige de la résidence construite par Guillaume d’Olne en 1703 après le rachat de la seigneurie.

37. Olne/Rafhay, à proximité des ruines du château, ancien arbre de justice d’Olne.

38. Olne/Vaux-sous-Olne, moulin Lochet, ancien moulin banal de Soiron (Olne se trouvait jusque 1648 dans le duché de Limbourg, tout comme Soiron). Cité depuis 1243, il est incendié par les Liégeois en 1465 et vendu en 1580 à Pirot de Grandry, également propriétaire du second moulin banal de Soiron. Actuellement, construction des XVIIIe et XIXe siècles.

39. Pepinster (Mousset), moulin Verdin, érigé en 1692 et propriété à partir de 1747 du comte P.-J. Woestenraedt, seigneur de Grand-Rechain. Une partie de Mousset était intégrée à la seigneurie limbourgeoise de Grand-Rechain et se partageait le territoire de l’actuelle localité avec une enclave de la principauté de Liège.

40. Pepinster/Soiron, ancienne brasserie, reconstruite au XVIIIe siècle.

41. Pepinster/Soiron, château de Soiron, héritier d’une maison forte citée depuis le IXe siècle et reconstruit de 1723 à 1749 par le seigneur de Soiron, Nicolas-Ignace II de Woelmont comme l’atteste le chronogramme présent sur le fronton de la façade principale.

42. Pepinster/Soiron, église Saint-Roch. Dans le chœur, peintures commémoratives des donateurs dont Mathieu Gouvi, lieutenant-capitaine du ban de Soiron. Dans le pavement du choeur, dalle de Nicolas de Woelmont, seigneur de Soiron.

43. Pepinster/Soiron (Bouhaye), cense des Prez ou cense du Pré Colette, partie de la réserve seigneuriale de Soiron citée en 1669.

44. Plombières/Hombourg, château de Vieljaren, siège de la seigneurie hautaine du ban de Hombourg. Manoir fortifié des XVe et XVIe siècles encore entouré de douves. Dalle armoriée de la famille de Ghoor, seigneurs du lieu jusqu’à la fin du XVIe siècle.

45. Plombières/Montzen, château de Streversdorp, fief relevé devant la Cour féodale de Limbourg après avoir été possession ecclésiastique et brabançonne. Remarquable burg médiéval protégé par de larges douves et comprenant une basse-cour bordée de deux ailes de bâtiments agricoles et d’une chapelle castrale.

46. Plombières/Moresnet, château de Bempt, siège de l’une des six seigneuries de Moresnet.

47. Plombières/Moresnet, château-ferme d’Alsenberg, importante demeure seigneuriale du XVIIe siècle groupant autour d’un burg fortifié du XVe siècle des bâtiments de ferme du XVIIe siècle et autrefois une demeure seigneuriale démolie il y a quelques décennies.

48. Plombières/Sippenaken, château de Beusdael, ancien siège de la seigneurie du même nom (un des derniers seigneurs de Beusdael fut le prince-évêque de Liège de Hoensbroeck). Ensemble formant un plan en L et présentant un corps de logis des XVIe et XVIIe siècles ; donjon coiffé de girouettes aux armes de Gérard Colyn, seigneur de Beusdael de 1606 à 1643 ; cheminée Renaissance de la maison noble aux armes des familles seigneuriales d’Eys-Beusdael et d’Elleborn.

49. Raeren/Eynatten, « petite maison » ou château Herrenhaus, siège de la seigneurie hautaine depuis 1650. Appelé également Amstenrather haus, maison forte entourée de fossés et formée d’un bâtiment d’un étage construit dans la seconde moitié du XVIe siècle par le seigneur Jean d’Eynatten. Transformations en 1647 par Arnold d’Amstenraedt, seigneur de Brusthem. Au premier niveau, pierre armoriée du même seigneur

50. Raeren, Burg Raeren, important château du XIVe siècle, profondément remanié et agrandi à la fin du XVIe siècle par Philippe de Lomont, drossard de Walhorn, propriétaire du lieu à partir de 1583. Sur le portail, pierre de remploi aux armes du même seigneur.

51. Raeren, Haus Raeren, siège de la seigneurie primitive. Imposant donjon de plan rectangulaire coiffé d’une toiture d’ardoises à quatre pans faisant de l’édifice un des plus remarquables « Wasserburgs » conservé et peu modifié au fil des siècles.

52. Raeren, Burg Bergscheid, château-ferme dépendant du domaine de Haus Raeren. Édifice principalement du XVIIIe siècle comprenant un corps de logis flanqué de deux courtes ailes et d’une tour contre laquelle s’élève le portail d’entrée.

53. Sprimont/Gomzé, château de Gomzé (ou Neufchâteau-sur-Amblève), lieu de l’emprisonnement de Jean de Hornes par Guillaume de la Marck en 1482 et siège d’une seigneurie limbourgeoise.

54. Sprimont, château de Sprimont, (XVIe siècle).

55. Sprimont/Rouvreux, château-fort de Neufchâteau-sur-Amblève, bien ayant appartenu à l’abbaye de Stavelot et au comte de Flandre avant d’être abandonné en 1288 au duc de Brabant Jean Ier, nouveau maître du duché de Limbourg.

56. Sprimont, château des baillis, siège d’une seigneurie hautaine qui échut au duc de Brabant après la guerre de succession de Limbourg.

57. Thimister-Clermont/Clermont, ferme de Bauduinthier. Portail aux armoiries de Jean Hinckens, maïeur de la Cour de justice de Clermont de 1613 à 1639.

58. Thimister-Clermont/Clermont, château-ferme des Couves, relève de la Cour féodale de Limbourg.

59. Thimister-Clermont/Clermont (Moulin La Haye), ancien moulin banal de Clermont. Reconstruit au XIXe siècle.

60. Thimister-Clermont/Clermont (Val de la Berwinne), maison Ernst, demeure érigée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par et pour Jean-Joseph-François Ernst, échevin de la Haute Cour du duché de Limbourg.

61. Thimister-Clermont/Clermont, ferme du château de Clermont, résidence des seigneurs de Clermont depuis le XIVe siècle aujourd’hui détruit. Panneau armorié du seigneur de Clermont J.-H. Scheiffard de Mérode (1635) sur le porche d’entrée.

62. Thimister-Clermont/Clermont, maison no 21 place de la Halle. Blason de la famille Legro dont François Legro fut président du souverain tribunal établi à Limbourg par Joseph II.

63. Thimister-Clermont/Clermont, église Saint-Jacques-le-Majeur. Autel de la nef latérale droite, pierre tombale de Thiry de Couves, maïeur de la Cour de justice de Clermont de 1518 à 1533 ; en haut de la nef droite, ancien banc seigneurial portant le blason de Fabius de Schell, seigneur de Clermont de 1714 à 1741.

64. Verviers/Petit-Rechain, perron, place Xhovémont, dressé en 1784 par le baron Henri-Frédéric de Libotte pour affirmer les droits du seigneur, jaloux de ses prérogatives.

65. Verviers/Petit-Rechain, château de Petit-Rechain. Siège de la seigneurie au Moyen Âge. Possession dans le milieu du XVIe siècle du seigneur Ada de Bueren, époux de Marie d’Autriche, petite-fille de l’empereur Maximilien. Reconstruit vers 1741 par les nouveaux propriétaires, les Libotte (armoiries sur une tour).

66. Welkenraedt/Henri-Chapelle (Lohirville), Cour Bibaus ou château de Lohirville, construit par Jean-Jacques Bibaus, seigneur de Harzin et issu d’une famille ayant rempli d’importantes fonctions judiciaires dans le duché de Limbourg. Deux bâtiments du XVIIIe siècle autour d’une cour pavée.

67. Welkenraedt/Henri-Chapelle (Ruyff), vieux château de Ruyff, siège d’une seigneurie relevée pour la première fois en 1314. Ferme du château située à côté.

68. Welkenraedt/Henri-Chapelle (Ruyff), château de Baelen, siège d’une seigneurie issue du démembrement de l’ancienne seigneurie de Ruyff en 1547. Quatre ailes blanchies, essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles flanquées de deux tours plus anciennes de plan carré.

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Brunehaut/Howardries, la mémoire de la Flandre française

La seigneurie de Howardries aurait eu des seigneurs de son nom avant la fin du XIIIe siècle. Elle passa ensuite entre les mains des Lalaing puis des Chastel au XIVe siècle ; ces derniers conservèrent leur terre jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et prirent le nom de seigneurs du Chastel de la Howardries. La seigneurie se trouvait en Flandre gallicante, à la frontière avec les terres autrichiennes, dont la limite fut définitivement fixée le 18 novembre 1779 et relevait de la châtellenie de Lille.

Sur la place de la localité se trouve l’ancien château du Chastel de la Howardries, cité depuis 1200 et possession de la famille du Chastel depuis le mariage en 1330 de Jehan avec Peronne de Lalaing. Détruit à la fin du XVe siècle, il fut remplacé par un manoir mentionné au début du XVIIe siècle. Encore une fois saccagé au cours de guerres ayant ravagé le Tournaisis, il fut reconstruit vers le milieu du XVIIIe siècle et adopta un plan en U. Deux pavillons d’angle furent bâtis au siècle suivant. Désaffecté et démoli en 1869, il n’en subsiste aujourd’hui que l’aile droite, les pavillons d’angle et les fossés.

Le véritable chef-d’œuvre de la localité est sans aucun doute conservé dans l’église Sainte-Marie-Madeleine et constitue la mémoire des anciens seigneurs du lieu. Les monuments funéraires de plusieurs membres de la famille du Chastel de la Howardries rappellent à plusieurs égards ceux de la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu. On y trouve :

- le monument funéraire de Nicolas du Chastel et de ses

deux épouses, de style Renaissance et daté de 1592. Les défunts

figurent à genoux en prière, devant leur épitaphe ;

- la dalle gravée d’Antoine et Lamoral du Chastel, 1609 ;

- la lame funéraire de Jacques du Chastel, 1576 ;

- les cénotaphes de François et Nicolas du Chastel ;

- les épitaphes gothiques de Simon et Jacques du Chastel ;

- le monument funéraire de Jeanne Lamberte de Croÿ,

épouse d’Antoine du Chastel, 1624, sculptée en bas-relief ;

- le monument de Guillebert du Chastel, 1570 ;

- le monument d’Agnès de Sainte du Chastel, 1562 ;

- la lame funéraire d’Isabeau de la Howardries.

Chemin du Roi

7624 Brunehaut

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant - SPW

Ville de Philippeville

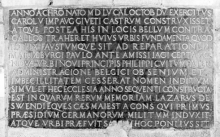

Née au même moment que sa voisine de Mariembourg, Philippeville est héritière de la volonté de Charles Quint de défendre l’Entre-Sambre-et-Meuse par une série de places fortes suite aux terribles campagnes menées par Henri II en 1554. La forteresse de Philippeville est édifiée de toutes pièces près du village disparu d’Écherennes, entre Florennes et Sautour, et baptisée ainsi en l’honneur du roi d’Espagne Philippe II. La première garnison de la ville intègre ses quartiers le 17 janvier 1556, suivie par la suite d’une population civile. La place forte participe à toutes les opérations militaires de la fin du XVIe siècle. La forteresse est agrandie sous le gouvernement des archiducs Albert et Isabelle et devient alors une véritable ville. En 1659, le traité des Pyrénées fait passer Philippeville à la France en même temps que Mariembourg. Les fortifications sont renforcées et développées selon les plans de Vauban et jouent un rôle de premier plan dans les opérations militaires menées par Louis XIV dans la région. Rattachée au départ au comté de Namur, Philippeville fait ensuite partie du baillage d’Avesnes après son passage à la couronne de France. Malmenée d’une juridiction à l’autre, elle est définitivement rattachée au parlement de Douai en 1721 en même temps que Mariembourg et resta possession française jusqu’en 1815.

Le plan radioconcentrique de la place forte est encore aujourd’hui sensiblement apparent dans le tracé des rues de la ville, au départ de la place d’Armes, bien que les remparts aient disparu et aient été remplacés par des voiries. La prise de possession de Philippeville par les Français a modifié considérablement la physionomie de la place. Vauban repense les fortifications, tout en gardant le tracé primitif. De nombreux autres bâtiments de l’époque française subsistent encore de nos jours. Parmi ceux-ci, plusieurs casernes d’infanterie, l’ancien hôpital militaire, quelques pans de l’ancien arsenal, la halle, l’ancienne maison du gouverneur de la place forte et le magasin à poudre, devenu en 1922 la chapelle Notre-Dame des remparts. L’église Saint-Philippe, seul monument contemporain de la fondation de la ville par les Espagnols, décentré par rapport à la place d’Armes, conserve des monuments funéraires de hauts personnages liés au passé militaire de la ville à l’époque française. On y trouve également une longue inscription témoignant de la fondation de l’édifice en 1556. Des fortifications, nous conservons des galeries de contremine, en sous-sol, dont une partie est accessible au public. Les constructions en surface n’ont pas résisté au démantèlement de la forteresse entrepris en 1856.

5600 Philippeville

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant - SPW

Ville fortifiée de Mariembourg

Les armoiries de Marie de Hongrie dans l’église de Mariembourg. Photo de 1976

La ville de Mariembourg fut, comme Charleroi, construite de toutes pièces dans un but défensif. Son édification avait également pour objectif de protéger les frontières des Pays-Bas espagnols face à la France. La petite ville forte fut créée en 1546 par Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint et gouvernante générale des Pays-Bas. La place prit ainsi le nom de sa fondatrice. Le terrain choisi, bordé par deux rivières, était possession liégeoise et fut acquis par les Espagnols par échange avec le prince-évêque Georges d’Autriche, oncle naturel de la gouvernante des Pays-Bas espagnols et de Charles Quint. Marie de Hongrie confia le travail à l’ingénieur italien Donato di Boni qui dressa les plans de la place forte et traça un plan presque carré et radioconcentrique atour d’une place centrale où aboutissent huit rues. Prise par les Français en 1554 comme la plupart des forteresses du comté de Namur, Mariembourg fut rendue aux Espagnols dès 1559 à la suite de la signature du Traité de Cateau-Cambrésis. Ses fortifications furent réparées et renforcées au début du XVIIe siècle. Par le Traité des Pyrénées de 1659, Philippe IV d’Espagne céda la place forte à Louis XIV qui fit raser son enceinte dans un premier temps. En 1676, il décida d’élever de nouvelles fortifications suivant le tracé des précédentes. La ville resta française jusqu’en 1815 et son rattachement au royaume des Pays-Bas. La situation juridique de Mariembourg était toutefois hybride et peu commune : la coutume de Namur était d’application en matière réelle mais les lois françaises l’étaient en matière pénale. La ville était le siège d’une prévôté rattachée au Parlement de Douai en 1721.

Actuellement, si la forteresse a disparu définitivement en 1853, bien des traces de ce passé militaire subsistent à Mariembourg. Le tracé des rues au départ de la place Marie de Hongrie rappelle encore le plan radioconcentrique de la place forte et des boulevards ont épousé le tracé des remparts. Créée à des fins stratégiques, la ville abritait une garnison placée sous la direction d’un chef militaire, le gouverneur, dont l’habitation existe toujours en partie rue de France. Bordant à l’origine une excroissance de la place principale, il s’agit d’une aile du XVIIe siècle, seul vestige de la bâtisse d’origine. La maison du Major, dont la façade est encadrée par deux tours carrées, a été construite au début du XVIIIe siècle et est encore aujourd’hui pratiquement intacte. L’église Sainte-Madeleine, érigée quelques années après la création de la place forte, abrite quant à elle plusieurs témoignages dont un blason aux armes de Marie de Hongrie, situé sur un portail d’influence Renaissance et une dalle portant le collier de la Toison d’Or sous le bénitier gauche. Plusieurs pierres tombales de gouverneurs et capitaines de Mariembourg se trouvent également dans l’édifice.

5660 Mariembourg

Frédéric MARCHESANI, 2013

Église Saint-Martin

Citée depuis 760, l’église Saint-Martin passe au XIe siècle à l’abbaye de Stavelot. En 1286, elle est entièrement détruite et reconstruite par après ; encore aujourd’hui, elle domine le centre de l’agglomération.

Elle est caractérisée par une imposante tour d’entrée surmontée d’une flèche octogonale du XVIIIe siècle.

Parmi les quelques pierres tombales présentes dans l’édifice, la dalle de Bertin de Malmedy mentionne l’ancien duché. Située à l’extérieur, sur la façade nord, elle date de 1712 et a été taillée dans du calcaire de Meuse. On peut y lire « Sépulture de l’honorable Bertin de Malmedie, en son vivant juge en la chambre des Thols au duché de Limbourg, échevin de la haute cour de Louveigné (…) ».

4140 Sprimont

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK IRPA, Bruxelles

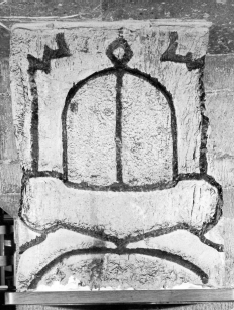

Dalle funéraire d’Hubert de Corswarem

Terre franche du duché de Brabant, Longchamps (Éghezée) constitue une exception tout au long de l’Ancien Régime par rapport au comté de Namur, dans lequel elle est enclavée. En 1330, un important conflit oppose Warnier de Longchamps au bailli du comté de Namur afin que l’on reconnaisse son appartenance à la seigneurie de Bierbeeck, fief du duché brabançon d’Aarschot. Longchamps est définitivement reconnue terre franche ou libre à la fin du XVIIe siècle. La localité est érigée en baronnie en 1652 par Philippe IV au profit d’Hubert de Corswarem, député permanent de l’État noble du comté de Namur. La géographie politique de l’époque est toutefois des plus complexes : l’appartenance du duché de Brabant et du comté de Namur aux Pays-Bas espagnols limite les querelles et permet alors à un noble namurois de posséder une terre franche brabançonne. La famille Corswarem conserve le bien jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

L’église Saint-Feuillen de Longchamps est un édifice classique en briques et pierre bleue du XVIIIe siècle, agrandi au XIXe siècle. Il se compose d’une nef unique de trois travées et d’un choeur d’une travée terminé par une abside à trois pans. L’intérieur est orné de stucs néoclassiques et abrite plusieurs monuments funéraires parmi lesquels celui du précité Hubert de Corswarem, situé contre le mur nord de la nef. Le monument, sculpté en 1670 dans du calcaire de Meuse peint en noir, représente le défunt entouré de ses deux épouses, Isabeau Vandenbroecke et Marie Anne de Glymes. Le défunt porte une armure, une moustache pointue et une longue perruque qui lui retombe sur les épaules. Son casque et ses gants figurent à ses pieds.

Une inscription gravée se trouve dans le bas de la composition et précise les relations entretenues par le défunt avec le comté de Namur : « Hubert de Corswarem, libre seigneur et baron de Longchamps, comte de Nyele et du Saint-Empire, seigneur de Grand-Leez, Faux et Leuze, pair du comte de Namur, lequel après avoir servi très utilement son roi et sa patrie en qualité de premier député des États nobles de la province dudit Namur (…) ».

Eglise Saint-Feuillen

Rue de Leuze 36

5380 Fernelmont

Frédéric MARCHESANI, 2013