Ancienne borne-frontière autrichienne de Bleharies

Il s’agit d’une borne-frontière entre le royaume de France et les Pays-Bas autrichiens, dont faisait partie le Tournaisis.

Elle fut une des nombreuses bornes installées dans la région suite à la signature d’un traité à Bruxelles le 18 novembre 1779 qui vit l’échange de territoires entre Louis XVI et Marie-Thérèse.

La borne est sculptée du mot France et de trois fleurs de lys d’un côté, du mot Autriche et de l’aigle bicéphale surmontée d’une couronne de l’autre.

Une autre de ces bornes a été replacée dans la cour de la mairie de Maulde en France, à quelques centaines de mètres seulement de la frontière.

Parc communal

Rue Wibault-Bouchart 11

7620 Bleharies

Frédéric MARCHESANI, 2013

Borne « Marie de Bourgogne » - KIK-IRPA

Bornes limitatives du duché de Brabant

Au Moyen Âge, Braine-l’Alleud comptait plusieurs seigneuries dont l’une des plus importantes était un fief ducal aux mains des châtelains de Bruxelles qui y créèrent une franchise en 1218. Le territoire de la localité conserve deux bornes liées aux périodes bourguignonne et espagnole du duché de Brabant. La première, dite « borne de Marie de Bourgogne », est située dans l’enceinte du prieuré Notre-Dame de Jéricho ou de la Rose, appelé aussi chapelle de l’Ermite ou du Vieux-Moûtier.

Cet endroit est signalé depuis 1131 lorsque le duc de Brabant Godefroid Ier le Barbu céda le terrain à l’abbaye de Gembloux. Le nom de la borne fait référence à la duchesse de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne (1457-1477-1482) et est liée à l’ancien abornement de la forêt de Soignes. Son mariage avec l’archiduc Maximilien d’Autriche ouvrit la voie à un regroupement des territoires des Pays-Bas à la fin du XVe siècle : mère de Philippe le Beau à qui elle transmit la Bourgogne en héritage, elle fut également la grand-mère de Charles Quint.

La seconde borne, dite « borne du Culot » ou « borne de la Franche Garenne », date de l’époque de Charles Quint. Située rue du Cuisinier, elle est l’héritière d’un bornage voulu par l’empereur en 1520 et devant nouvellement marquer les limites de la forêt de Soignes. Ce bornage d’envergure ne fut achevé qu’en 1556 sous le règne de Philippe II ; on compte alors 4171 bornes. Les premières furent placées en 1523 et arboraient la croix de Bourgogne. La borne du Culot tire son nom du fait qu’elle se trouvait alors dans le hameau du Culot et est un des rares témoins des procédés de bornage au XVIe siècle. Elle est aujourd’hui le dernier exemplaire de grand format marqué de la croix de Bourgogne que nous ayons conservé et a, à ce titre, a fait l’objet d’une procédure de classement aboutie le 6 avril 2012.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant - SPW

Traces liées à la principauté épiscopale de Liège

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin au passé principautaire liégeois, parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Amay, tour romane, résidence de l’avoué, vassal du prince-évêque et transmise sans interruption aux détenteurs de cette charge jusqu’en 1789. Autrefois isolée de la ville, située dans la plaine alluviale de la Meuse et entourée d’eau, tour médiévale exceptionnelle de la seconde moitié du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle.

2. Amay, borne de seigneurie de 1617 aux armes de la famille de Mérode (propriétaire de la seigneurie de Jehay) et du chapitre de Saint-Lambert.

3. Anhée/Denée, château-ferme de Denée, siège d’une seigneurie liégeoise depuis 1229. Ensemble construit à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Étable aux armes des Looz-Corswarem d’Aix, seigneurs de Denée, datée de 1771.

4. Anthisnes/Tavier (Ouchenée), château d’Ouchenée, seigneurie relevant de la Cour féodale de Liège. Le territoire de Tavier, cité en 814-816 pour la première fois était partagé entre plusieurs seigneuries relevant soit du duché de Limbourg soit de la principauté de Liège. Mentionné dès 1317, le château est remanié au XVIIIe siècle et présente encore de nos jours un vaste quadrilatère englobant un donjon et une ferme.

5. Assesse/Crupet, donjon de Crupet, ancienne seigneurie luxembourgeoise dépendant de la principauté depuis 1304. Donjon médiéval du XIIIe siècle flanqué d’une tourelle d’angle ; porche d’entrée fortifié aux armes de Guillaume de Carondelet, seigneur de Crupet (1595).

6. Awans/Fooz, vestiges de la motte féodale, sert de refuge au prince-évêque Louis de Bourbon en 1468 avant le sac de Liège. Une garnison s’y installe au début du XIIIe siècle, lors de la guerre des Awans et des Waroux.

7. Beauraing/Javingue (Sevry), tour de Sevry, siège d’une seigneurie liégeoise. Tour carrée sur trois niveaux de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, remaniée par la suite.

8. Berloz, château de Berloz, propriété de la famille des comtes de Berloz du XIIe à la fin du XVIIIe siècle, personnages qui ont occupé les postes les plus éminents du pays de Liège. Ferme castrale, érigée vers 1616 sur les fondations de l’ancien château fort.

9. Blegny/Saive (Pixho), ferme de Pixho, seigneurie de l’avouerie de Fléron mentionnée à partir du XVIe siècle. Très belle ferme clôturée ouverte par un portail en calcaire ; présence d’une dalle millésimée de 1629 mentionnant un seigneur de Saive.

10. Cerfontaine, église Saint-Lambert. Dalle d’Adrien de Wéry, bailli de Pesche.

11. Charleroi/Marchienne-au-Pont, chapelle du château Bilquin de Cartier. Inscription « Noble seigneur messire Nicolas de Gherin, chevalier du Saint-Empire, seigneur de Flémalle et commissaire de Liège (…) anno 1710 ». Située dans l’enceinte de l’ancien château de Cartier dont subsistent le porche aux armes des Bilquin et une partie du logis.

12. Charleroi/Monceau-sur-Sambre, château de Monceau. Mentionné comme forteresse dès le XIVe siècle, il passe dans diverses familles tout au long de l’Ancien Régime.

13. Chaudfontaine/Chèvremont, ruines du château de Chèvremont, détruit en 987 par Notger. Seule une infime partie de l’enceinte subsiste encore.

14. Ciney/Achêne, vieux château, siège d’une seigneurie hautaine liégeoise engagée en 1619 au seigneur de Taviet. Important quadrilatère de ferme d’origine médiévale et modifié aux XVIIe et XVIIIe siècles.

15. Ciney (Biron), ferme-sur-le-mont, siège d’une seigneurie hautaine de la principauté de Liège, indépendante de la mairie de Ciney mais adjointe à celle-ci comme « lieu adjacent » pour la perception des aides du prince. Imposant logis de type traditionnel de la seconde moitié du XVIIe siècle (dépendances postérieures).

16. Ciney, ancienne maison du prévôt. Habitation résultant de trois phases de construction du XVIIe siècle (façade recomposée par la suite).

17. Clavier/Ochain, château d’Ochain, siège d’une seigneurie, lieu de plusieurs grands événements de l’histoire de la principauté telle la réunion des comtes de Flandre et de Zutphen et des ducs de Gueldre et de Juliers invités par Adolphe de la Marck en 1335. Le château fut aussi le lieu de la réconciliation entre Louis de Bourbon et le seigneur Guillaume d’Argenteau après la mort du Téméraire.

18. Clavier/Terwagne, ferme-manoir dite « de la tour », siège d’une seigneurie relevant en fief de la principauté mais dont les droits seigneuriaux étaient exercés par l’abbaye de Saint-Hubert. Plusieurs membres de la famille de Terwagne furent avoués du lieu. Donjon de plan carré du XIVe siècle côtoyant des bâtiments plus récents.

19. Couvin/Boussu-en-Fagne, château de Boussu-en-Fagne. Seigneurie dépendant de la châtellenie de Couvin, propriété de la famille de Boussu au Moyen Âge dont les membres furent prévôts de la châtellenie de 1218 au début du XVIe siècle puis passé entre diverses mains. Armes et devise des seigneurs du lieu sur le porche d’entrée. Bâtiments du XVIIe siècle remaniés au cours des trois siècles suivants.

20. Couvin/Boussu-en-Fagne, moulin de Boussu. Ancien moulin banal du seigneur des lieux (lié au château ci-dessus).

21. Couvin/Pesche, ancienne maison du Bailli, résidence de Toussaint de Robaulx, bailli de Pesche de 1574 à 1618 et de ses descendants qui l’occupent jusqu’à la Révolution. Construction du début du XVIIe siècle, remaniée ensuite.

22. Crisnée/Fize-le-Marsal, borne seigneuriale marquant une des limites de la seigneurie de Thys, héritière d’un bornage effectué en 1746.

23. Dinant (Walzin), château de Walzin, dépendance de Dréhance, fief de la principauté de Liège. Sur un promontoire rocheux dominant la Lesse, ensemble architectural édifié du XVe au XXe siècle. À côté, ruines de Cavrenne, donjon lié au fief de Walzin, donné au princeévêque de Liège qui inféode ensuite le bien. Au XVe ou XVIe siècle, il disparaît au profit de son voisin de Walzin. Aujourd’hui, ruines d’un donjon complété de fortifications pouvant remonter au XIIIe siècle.

24. Dinant/Furfooz, ferme de Sûre, ancien siège d’une seigneurie hautaine relevant de la principauté de Liège et inféodée depuis le milieu du XIVe siècle. Vaste ensemble semi-clôturé de construction plus récente dans lequel subsiste une tour forte médiévale, peut-être du XIIIe siècle.

25 Dinant/Thynes, ferme du château, siège d’une seigneurie hautaine liégeoise. Imposant ensemble qui s’est développé depuis le XVIIe siècle à partir d’un donjon et d’un logis seigneurial du Moyen Âge aux mains de la famille noble puis chevaleresque de Thynes.

26. Donceel/Haneffe, ancien château de Haneffe, siège d’une des trente-deux seigneuries banneresses du pays de Liège, élevée au rang de baronnie en 1611. Bel ensemble architectural concentré autour de l’église et caractérisé par une ancienne forteresse reconvertie en ferme et construite au XIVe siècle pour servir de refuge au seigneur lors de la guerre des Awans et des Waroux. En 1627, la seigneurie est relevée par René de Rosey, grand bailli de Hesbaye.

27. Donceel/Haneffe, ancienne brasserie banale dans laquelle le seigneur avait également sa prison.

28. Donceel/Jeneffe, église de la Nativité Notre-Dame. Dalle d’Ermentrude de Jeneffe, châtelaine de Waremme décédée en 1257.

29. Donceel/Limont, maison forte ou donjon de Limont. Peut-être construit à partir du XIIIe siècle et aujourd’hui englobé dans des bâtiments agricoles et totalement en ruines.

30. Engis/Hermalle-sous-Huy, château de Hermalle, siège d’une seigneurie relevant de la Cour féodale de Liège et citée depuis 1100. Imposant ensemble entouré d’un vaste parc composé d’un château du XVIIe siècle bordé de douves, d’une cour et d’une avant-cour bordée de remises, d’écuries et d’une ferme castrale.

31. Faimes, motte seigneuriale, témoin de l’installation du seigneur de Celles, avoué du prince-évêque de Liège. Fouillée au début du XXe siècle, elle était probablement surmontée d’une petite construction datant du Haut Moyen Âge.

32. Farciennes, château de Farciennes, bien inféodé à la principauté depuis le XIVe siècle. Édifice succédant à une forteresse médiévale signalée en 1344 et actuellement en ruines. De l’ensemble construit par le seigneur de Farciennes dans le premier quart du XVIIe siècle subsiste l’aile occidentale flanquée de ses deux tours.

33. Fernelmont/Forville (Seron), « maison du comte », ancien siège d’une seigneurie hautaine dépendant de la principauté et construite dans l’esprit liégeois dans la première moitié du XVIIe siècle par Richard Ier de Hemricourt de Ramioul. Écoinçons et armoiries dudit seigneur sous les arcs de la galerie toscane du rez-de-chaussée.

34. Flémalle/Aux Awirs, château d’Aigremont, résidence des seigneurs d’Aigremont, avoués de Hesbaye au Moyen Âge. Ferme d’époque ayant subsisté après la reconstruction du château de 1717 à 1725.

35. Flémalle/Chokier, château de Chokier, siège d’une seigneurie figurant parmi les fiefs relevant de l’avouerie de Hesbaye. Le lieu sert de place forte au Moyen Âge et passe entre diverses mains avant d’être transformé en demeure de plaisance dans la seconde moitié du

XVIIIe siècle.

36. Flémalle/Chokier, église Saint-Marcellin. Dalle et armoiries de Godefroid de Fressez, mayeur de la Cour de justice de Chokier. Autel du bas-côté gauche, mausolée de la famille de Berlo, ayant fourni de nombreux seigneurs de Chokier de 1636 à la fin de l’Ancien Régime.

37. Fontaine-l’Évêque/Leernes, château de la Jonchière, haute vouerie liégeoise construite par l’avoué Denis de Liège en 1611. De l’ensemble ceinturé de douves ne subsistent que la base d’une tour d’angle et le mur pignon du corps d’habitation.

38. Fosses-la-Ville, château et ferme de Taravisée, ancien fief relevant de la Cour féodale de Liège déjà cité au XVIe siècle.

39. Geer/Hollogne-sur-Geer, brasserie castrale construite par le seigneur de Hollogne (relevant de la Cour féodale de Namur, la seigneurie était placée sous la souveraineté du prince-évêque de Liège). Dépendance de l’ancien château, construite en 1753 par le baron de Hollogne et remanié par la suite. Armoiries et devise des Seraing-Soumagne, seigneurs de Hollogne dans un cartouche (1753).

40. Geer/Hollogne-sur-Geer, moulin castral, autre dépendance des seigneurs de Hollogne et érigé en 1646 par le seigneur du lieu. Armoiries et devise des Seraing-Ponty, seigneurs de Hollogne (dans un cartouche – 1646).

41. Geer/Hollogne-sur-Geer, église Saint-Brice, mausolée de Godefroid de Seraing et Isabelle de Ponty, seigneurs de Hollogne.

42. Geer/Hollogne-sur-Geer, ruines du château de Hollogne. À l’écart du village actuel, vestiges de l’ancienne demeure seigneuriale du XVIe siècle aujourd’hui disparue.

43. Ham-sur-Heure-Nalinnes/Ham-sur-Heure, château de Ham-sur-Heure, arrière-fief de la principauté de Liège depuis le XIIe siècle. Pierre aux armes de Philippe et Anne de Mérode, membres de la famille tenant le château de 1487 à 1941 ; pierre armoriée de l’ancien pont avec texte gravé et armoiries. Bâtiments des XVe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles.

44. Ham-sur-Heure-Nalinnes/Jamioulx, ancien château-ferme des sires de Jamioulx. Bâtisse du XVIIIe siècle partiellement remaniée et groupant quatre habitations.

45. Ham-sur-Heure-Nalinnes/Nalinnes, château Monnom, ancienne demeure des seigneurs de Morialmé. Édifice d’origine médiévale reconstruit au XVIIIe siècle.

46. Hannut/Trognée, château-ferme, siège d’une seigneurie liégeoise relevant de la Cour féodale de Morialmé et dont le premier seigneur fut bailli de Fosses, de Thuin et de Couvin. L’ensemble des bâtiments actuels (corps de logis et bâtiments agricoles) a été érigé à partir de la fin du XVIe siècle.

47. Havelange/Flostoy (Barsy), château-ferme de Froidefontaine, cité en fief de la principauté de Liège depuis 1351. Plusieurs bâtiments construits du XVIe au XIXe siècle.

48. Havelange/Flostoy, château d’Emeville, ancien fief dépendant de la principauté de Liège alors que le reste du hameau était une seigneurie allodiale. Maison forte citée depuis 1349 et reconstruite dans la première moitié du XVIIe siècle.

49. Havelange/Verlée, château-ferme de Chantraine, seigneurie hautaine liégeoise. Ensemble traditionnel de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle; pierre tombale d’un seigneur de Chantraine et Verlée (†1593).

50. Herstal, pompe publique place Licour installée par le prince-évêque François-Charles de Velbrück.

51. Hotton/Fronville (Deulin), château de Deulin, siège sous l’Ancien Régime d’un petit fief indépendant de l’avouerie de Fronville.

52. Hotton/Fronville, ferme du XIXe siècle au sud de l’église conservant un logis médiéval, ancien siège de l’avouerie du lieu tenue en fief par l’Église de Liège depuis le début du XIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

53. Houyet/Celles, château de Vêves, inféodé à la principauté à la fin du XIVe siècle. Le château était compris dans une importante seigneurie hautaine qui couvrait les villages de Celles, Furfooz, Gendron et Foy. Au sommet d’un éperon rocheux, château médiéval caractérisé par ses six tours et fruit de plusieurs campagnes de construction étalées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle.

54. Liège/Angleur, château de Colonster, passé entre les mains d’Érard de la Marck au début du XVIe siècle puis aux Horion de 1524 à la fin de l’Ancien Régime 55. Liège, hôtel Desoër de Solières (du nom des derniers propriétaires), bâti de 1555 à 1561 par Guillaume d’Elderen, président du Conseil privé et de la Chambre des comptes du prince-évêque Robert de Berghes.

56. Liège, société littéraire, fondée en 1779 par François-Charles de Velbrück.

57. Liège, société libre d’émulation, fondée en 1773 par François-Charles de Velbrück. Façade reconstruite après l’incendie de la Première Guerre mondiale.

58. Liège, maison nos 7-9, Mont-Saint-Martin, demeure à la fin du XVIIIe siècle de François-Antoine de Méan, alors évêque suffragant de Liège et prévôt de Saint-Martin, dernier prince-évêque de Liège de 1792 à 1794.

59. Liège/Sclessin, château de Beaumont, résidence de plaisance construite pour François-Charles de Velbrück au lieu-dit « Petit-Bourgogne ».

60. Liège/Sclessin, château de Sclessin cité depuis 1254, résidence des comtes de Berloz, seigneurs de Sclessin et avoués héréditaires d’Ougrée. Seuls subsistent deux pavillons carrés du début du XVIIIe siècle et les trois travées centrales qui les relient.

61. Marche-en-Famenne/Waha, église Saint-Étienne. Choeur, pierre dédicatoire relatant la consécration de l’édifice en 1050 par le prince-évêque Théoduin de Bavière (Waha se trouve dans le duché de Luxembourg mais, au XIe siècle, dans le diocèse de Liège).

62. Marchin, château des comtes de Marchin, à l’origine seigneurie ecclésiastique reconstruite au début du XVIIIe siècle par Guillaume van Buel, conseiller aux États du pays de Liège. Témoin de son activité politique liégeoise, série de portraits de princes-évêques de 1688 à 1763 : Jean-Louis d’Elderen, Joseph-Clément de Bavière, Georges-Louis de Berghes et Jean-Théodore de Bavière. L’aile nord abritait le siège de l’ancienne Cour de justice de Marchin.

63. Marchin (Les Forges), rue Entre-deux-Thiers, borne seigneuriale HUY/MARCHIN datée de 1700.

64. Modave, château de Modave, propriété depuis 1642 des comtes de Marchin, capitaine des armées des Pays-Bas, chef suprême du Conseil de guerre des rois d’Espagne. Seigneurie aliénée en 1682 en faveur de Maximilien-Henri de Bavière. Armes et couronne comtale des Marchin sur le porche ; généalogie des comtes de Marchin (blasons), plafond du hall.

65. Nandrin, donjon ou tour de Nandrin, siège de la seigneurie de Nandrin, possession de l’évêque de Liège et siège de l’avouerie.

66. Ohey/Évelette (Libois), ferme de l’Avouerie, ancienne possession de l’avoué Pierre de Rossius.

67. Oreye, église Saint-Clément. Tombe de Godefroid de Bocholtz, membre du Conseil privé de son altesse l’électeur de Cologne, vers 1650 (= Ferdinand ou Maximilien-Henri de Bavière).

68. Ouffet, ancienne Cour de justice du ban d’Ouffet, possession liégeoise détachée de la terre de Durbuy depuis 1155 et construite pour la première fois par le prince-évêque Henri de Leez. Détruite à deux reprises, elle fut chaque fois reconstruite et encore mentionnée en service au XVIe siècle.

69. Philippeville/Jamagne, ferme no 31, rue général Hontoy, datée de 1679 et réminiscence de la maison seigneuriale du Moyen Âge. Jamagne fut longuement contestée entre le comte de Namur et le seigneur de Florennes, vassal du prince-évêque de Liège.

70. Philippeville/Merlemont, château de Merlermont, castrum cité depuis 1155 dépendant de la principauté de Liège. Installé sur un promontoire rocheux, château d’allure médiévale bien que construit au début du XVIIe siècle et transformé en 1884.

71. Remicourt/Lamine, motte seigneuriale, témoin du castrum de l’avoué de Hesbaye.

72. Remicourt/Momalle, église Notre-Dame. Dalle de Jacques Matonet, lieutenant-bailli de Hesbaye.

73. Saint-Nicolas/Montegnée, maison et ferme dite de la Grosse Houille, construite au début du XVIIIe siècle pour Gilles-Paul de Germeau, lieutenant bailli de la cathédrale Saint-Lambert.

74. Sambreville/Tamines, ancienne tour seigneuriale de la seconde moitié du XVe siècle située en terres liégeoises et comprise depuis 1503 dans une cense détruite en 1914.

75. Somme-Leuze (Somal), château-ferme de Somal, siège d’une seigneurie hautaine liégeoise. Ensemble clôturé constitué au départ d’un manoir fortifié du XVIe siècle englobé dans une ferme du siècle suivant.

76. Tinlot/Tavier, château de Xhos, avouerie liégeoise dépendant du ban d’Ouffet.

77. Verlaine/Seraing-le-Château, château de Seraing, siège d’une seigneurie relevant de la Cour féodale de Liège. Présence d’une tour forte vers 1304 jouant un rôle stratégique sur la route de Liège et abritant les cours féodale et censale en plus de la Haute Cour de justice. Fortement remanié et reconstruit suite à un incendie survenu la nuit de la Saint-Sylvestre 1868-1869.

78. Villers-le-Bouillet, ferme des voués d’Amay, résidence des avoués depuis le XIVe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. La seigneurie de Villers-le-Bouillet était à l’origine propriété des comtes de Louvain qui cédèrent leur terre à l’évêque de Liège au XIe siècle.

79. Viroinval/Dourbes, ancien moulin banal de la seigneurie liégeoise de Dourbes-le-Val. Ensemble aujourd’hui daté des XVIIIe et XIXe siècles.

80. Viroinval/Nismes, maison des baillis. Résidence des baillis de la châtellenie de Couvin, implantée au pied du château et de l’ancienne église. Peut-être érigé par Sébastien de Martin (†1616), lieutenant-bailli, à partir d’un noyau plus ancien.

81. Visé/Lixhe (Nivelle), ferme de la Vouerie, siège de la seigneurie de Nivelle, possession de l’église de Liège et mentionnée depuis le XIIe siècle. Reconstruit en 1608.

82. Visé/Lixhe, maison de la Tour, édifiée entre 1731 et 1734 par le dernier avoué de Nivelle, également bourgmestre de Liège. Fronton aux armes des de la Tour, avoués de Nivelle.

83. Wanze/Bas-Oha, château rouge, héritier d’une forteresse du comté de Moha, considérablement reconstruit en 1627 par Henry de Leyten, lieutenant-bailli de Moha puis acquis par Lambert de Liverlo, chancelier de Maximilien-Henri de Bavière.

84. Wanze/Huccorgne (Longpré), château de Fosseroule, fief du comté de Moha devenu liégeois en 1225. Mentionnée à partir de 1323, la tour forte passe pour être un des bastions périphériques du château de Moha. Aujourd’hui, bâtiments agricoles et résidentiels construits entre le XVIIe et le XIXe siècle.

85. Wanze/Huccorgne, moulin de Huccorgne, ancien moulin banal présentant des constructions des XVIIIe et XIXe siècles.

86. Wanze/Moha, ruines du château de Moha, fief liégeois et siège d’un comté dont le premier titulaire mentionné est Albert Ier en 1022. Le comté passe entre diverses mains avant d’être cédé en don au prince-évêque de Liège en 1204. Le château est démantelé en 1376 mais le fief continue d’être relevé jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Occupant un éperon rocheux, le site est à l’état de ruines et présente de nombreux vestiges des XIIe et XIIIe siècles.

87. Waremme, église Saint-Pierre. Dalle de Fastré de Longchamps, haut bailli de Hesbaye, vers 1565-1579 ; dalle de Guillaume de Longchamps, lieutenant général de la Hesbaye.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Traces liées à la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin au passé principautaire stavelotain parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Anthisnes, château d’Ouhar, fief de l’avouerie d’Anthisnes dès 1470 relevé par de nombreuses familles nobles. Construit vers 1647 par Laurent de Charneux, membre du Conseil ordinaire du prince-évêque Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688).

2. Anthisnes, fief Baré ou fief d’Omalius, également lié à l’avouerie d’Anthisnes. Résidence entre autres de Jean d’Omalius, greffier de la Haute Cour de Liège. Ensemble clôturé des XVIIe et XVIIIe siècles.

3. Anthisnes, seigneurie de Vien, demeure néoclassique bâtie vers 1770 par un échevin de la Haute Cour de Liège.

4. Ces trois premiers lieux ci-dessus furent souvent les témoins de hauts faits et l’habitation de grands personnages liés à la principauté de Liège. En vertu du contrat d’échange entre Charles-Nicolas d’Oultremont et Jacques de Hubin du 23 avril 1768, il faut toutefois les compter dans les possessions stavelotaines à la fin de l’Ancien Régime.

5. Clavier (Atrin), ancienne ferme d’Atrin ou château d’Atrin, seigneurie relevant de la Cour féodale de Stavelot. Citée pour la première fois en 959, la seigneurie fut la propriété des sires de Houffalize au XIVe siècle et de Jean, roi de Bohème et comte de Luxembourg, à partir de 1338. Conrad de Terwangne de la Tour, seigneur d’Atrin vers 1490, fut gentilhomme de l’Assemblée de l’État de la Principauté tenue en l’abbaye de Bernardfagne. Bien de la famille de Méan de 1660 à la Révolution.

6. Clavier (Atrin), pire al gâte, borne seigneuriale aux blasons effacés.

7. Clavier/Ocquier (Amâs), château d’Amâs, relevant en fief de la Cour féodale de Stavelot. Solide construction comprenant des parties érigées entre le XVIe et le XIXe siècle.

8. Clavier/Ocquier, église Saint-Remacle, dalle funéraire de Nicolas de Vervoz d’Amâs, châtelain de Logne.

9. Comblain-au-Pont, tour de l’ancienne église Saint-Martin, au milieu du cimetière désaffecté encore fermé par une enceinte fortifiée, ancienne tour refuge de l’époque romane.

10. Comblain-au-Pont/Poulseur, tour de Poulseur ou de Renastienne, ancienne seigneurie luxembourgeoise passée au XIVe siècle aux mains de la famille stavelotaine des Weismes, sires de Reinhardstein. Sans doute construction de la fin du XIIIe siècle remaniée par après.

11. Comblain-au-Pont/Poulseur, neuve cense, siège de l’ancien fief du Many cité au XIIIe siècle, qui passa ensuite entre les mains de diverses familles jusqu’au XVIIIe siècle.

12. Ferrières/Xhoris (Saint-Roch), ancien monastère de Bernardfagne, actuel collège Saint-Roch, lieu de réunion de l’assemblée des officiers et gentilshommes du comté de Logne. Fondé en 1155 avec l’appui de l’abbé de Stavelot, il fut entièrement détruit à la fin du XVe siècle et reconstruit par la suite.

13. Grâce-Hollogne/Horion-Hozémont, château de Horion, siège de la seigneurie de Pas-Saint-Martin et de la vouerie de Horion. La commune de Horion-Hozémont réunissait sous l’Ancien Régime les seigneuries de Horion et de Pas-Saint-Martin, faisant partie de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy et les seigneuries de Hozémont et de Lexhy, faisant partie de la principauté de Liège.

14. Hamoir/Comblain (Fairon), ancienne Cour de justice dépendant du chapitre de Malmedy. Construction du XIXe siècle comprenant des parties anciennes du XVIIe siècle.

15. Hamoir/Filot, ferme et ancien moulin banal des Gottes ou d’Insegotte, propriété des abbés de Stavelot-Malmedy à partir de 1597.

16. Hamoir/Filot, édifice nos 36-38 rue de Logne, ancien lieu de réunion des plaids généraux et des chefs de famille sous l’Ancien Régime.

17. Lierneux/Bra (Noirefontaine), château-ferme de Noirefontaine, ancienne résidence campagnarde d’été des princes-abbés de Stavelot-Malmedy. Peut-être construite pour la première fois en 1540, détruite et relevée de ses ruines au XVIIIe siècle.

18. Olne/Mont-Saint-Hadelin, ancienne maison scabinale ou maison Ancion. Seigneurie de Mont-Saint-Hadelin, appartenant à la principauté abbatiale (quartier de Louveigné) mais enclavée dans le ban d’Olne (pays d’Outremeuse, duché de Brabant).

19. Sprimont/Louveigné, tour Lempereur ou tour forte, siège d’un fief de la principauté de Stavelot. Une avouerie confiée aux seigneurs de Fraipont et une prévôté y dépendaient de la châtellenie de Logne jusque tard dans l’Ancien Régime.

20. Stoumont/Chevron, maison forte, ancien château de Chevron, siège d’une cour de justice ressortissant à la Haute Cour de Stavelot et résidence des mayeurs héréditaires de Chevron du XVe au XVIIIe siècle. Bâtisse reconstruite en 1640 par le mayeur N.-L. de Harre et démolie en 1865 ; seule une ferme subsiste sur laquelle ont été replacées les ancres de l’ancienne maison forte.

21. Stoumont/Chevron, église Notre-Dame, dalle funéraire armoriée de Nicolas-Louis de Harre, « officier héréditaire du ban de Chevron en la Haute Cour féodale de comté de Logne ».

22. Stoumont/Chevron (Les Forges), ancien moulin banal de Chevron, construction probablement du XVe siècle, propriété des princes-abbés de Stavelot-Malmedy à partir du XVIIe siècle.

23. Stoumont/La Gleize, église de l’Assomption de la Sainte-Vierge, dalle funéraire de Guillaume de Froidcourt, seigneur de Froidcourt et châtelain de Logne.

24. Stoumont/La Gleize, cimetière, croix de pierre aux armes des la Vaulx-Renard, seigneurs du ban de Roanne, 1784. 25. Stoumont/La Gleize (La Venne), moulin Mignolet, ancien moulin banal de Lorcé, cité en 1670 et reconstruit au XVIIIe siècle.

26. Stoumont/La Gleize (Moustier), cimetière, croix (maçonnée dans le mur d’enceinte) de Jacques Mathieu de Nouville, échevin du ban de Roanne, 1649 et croix armoriée de Gabriel Depresseux de Heilrimont et son épouse, échevin du ban de Roanne.

27. Stoumont/Rahier, église Saint-Paul, pierre tombale de Gilles de Rahier, « seigneur de Rahier et souverain officier des pays de Stavelot et comté de Logne ».

28. Stoumont/Rahier, vestiges de l’ancienne maison-forte de Rahier.

29. Stoumont, château de Froidcourt, ruines de la forteresse du XVe siècle relevant du prince-abbé. Cheminée aux armes de Gilles-Ferdinand de Rahier, podestat et souverain officier de Stavelot et du comté de Logne, membre de l’État noble de Stavelot, provenant de l’ancienne maison-forte de Rahier.

30. Trooz/Fraipont (Haute-Fraipont), château de Haute-Fraipont, siège de la seigneurie du même nom qui relevait de la Cour féodale de Stavelot. Reconstruit après avoir été incendié par des soldats français en 1677, le château était bâti sur les fondations d’une forteresse médiévale dont une partie des murailles est encore visible à l’intérieur de l’aile sud.

4960 Malmedy

4970 Stavelot

Frédéric MARCHESANI, 2013

Ancienne Terre franche du comté de Flandre

Maulde était une enclave flamande dans la châtellenie d’Ath (comté de Hainaut) dont la seigneurie était tenue par la famille de Maulde dès le XIe siècle. En 1584, le bien passa dans les possessions des Carondelet qui le vendirent en 1652 à Jacques Fariaux, serviteur des Habsbourgs qui obtint du roi Charles II d’Espagne que sa terre soit érigée en vicomté. En 1668, sa terre fut rattachée au royaume de France par le traité d’Aix-la-Chapelle avant de retourner au comté de Flandre.

Sise vieille place, l’ancienne « maison commune » a été construite en 1606 par un Carondelet, seigneur de Maulde, pour servir aux plaids de sa cour d’Abaumont. Un millésime sculpté sur une semelle de poutre à l’étage et accompagné des armoiries du seigneur atteste de la date de construction. Cette bâtisse a été érigée sur deux niveaux sous bâtière de tuiles à coyaux et entièrement crépie par la suite, probablement au XIXe siècle.

7534 Maulde (Tournai)

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Lieux de mémoire Don Juan d'Autriche

L’infant Don Juan d’Autriche est né en 1545 à Ratisbonne. Il est le fils de Barbara Blomberg, fille d’un notable de la ville et de Charles Quint. Il ne connaît son père qu’en 1556 lorsqu’il arrive en Espagne et est reconnu par son demi-frère Philippe II comme membre à part entière de la famille. Il mène alors pour l’Espagne une brillante carrière militaire et défait notamment les Turcs au cours de la très célèbre bataille de Lépante. En 1576, il est nommé gouverneur des Pays-Bas par Philippe II et vient alors s’installer dans nos régions. Il meurt le 1er octobre 1578 du typhus, maladie contractée au cours d’une campagne militaire.

Outre son cénotaphe placé dans la cathédrale Saint-Aubain, bien d’autres lieux en région namuroise témoignent des dernières heures du gouverneur général :

- Don Juan s’installe fin juin 1577 dans le palais des gouverneurs de Namur et y reçoit la reine Margot le 20 juillet de la même année ;

- la chapelle-Dieu de Gembloux témoigne de la dernière bataille livrée contre les États généraux à cet endroit, comme le précise une pierre scellée dans l’enceinte du monument : « Cette chapelle a été érigée en souvenir de la défaite des Gueux par Don Juan d’Autriche dans la bataille qu’il leur livra ici le 31 janvier 1578 » ;

- l’actuelle rue Don Juan d’Autriche à Bouge abriterait la dernière demeure de Don Juan. Au no 11 existe toujours une ferme dite « de Don Juan ». Cette imposante tour a peut-être été bâtie à l’emplacement du célèbre pigeonnier où le gouverneur mourut.

5000 Namur

5030 Gembloux

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW-Patrimoine

Porte de Trèves, ancienne tour de défense

Bien qu’une occupation du site remonte à la Préhistoire, le nom de Bastogne apparait à l’époque mérovingienne, dans un texte de 634.

L’endroit est alors divisé en deux parties, une première appartenant à l’abbaye Saint-Maximin de Trèves et la seconde où se développe une maison forte, résidence des maires du palais et plus tard, un atelier monétaire sous le règne de Charles le Chauve, devenu empereur d’Occident en 875.

La localité entre par la suite dans les possessions des comtes de Luxembourg. Le 12 juin 1332, le comte Jean l’Aveugle accorde à la ville une charte d’affranchissement. Les domaines bastognards sont unifiés et les habitants sont autorisés à ériger des murailles afin de se protéger des incursions de pillards.

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la ville vit à l’intérieur de ses remparts. Doublée de fossés sur tout le pourtour, l’enceinte compte deux portes et une vingtaine de tours. À l’intérieur se trouvent l’église fortifiée dédiée à saint Pierre, une halle, deux couvents d’hommes et une maison de religieuses qui participent à la vie de la localité.

La ville devient au Moyen Âge le chef-lieu d’une prévôté du duché de Luxembourg.

En 1688, les armées de Louis XIV procèdent au démantèlement des remparts de Bastogne.

De ces fortifications, la ville garde toutefois un témoin d’importance. Classée dès 1938, la porte de Trèves est une des entrées de la ville depuis le XIVe siècle.

Plus anciennement dénommée « porte basse » ou « porte du moulin », il s’agit d’une imposante construction défensive érigée en moellons de grès et chaînée d’angle.

De plan carré mesurant 8 m de côté, ouvert d’un passage voûté, elle possédait à l’origine une herse comme le témoigne encore une glissière. La tour est surmontée d’une toiture ardoisée en forme de pyramide tronquée, elle-même sommée d’un toit surbaissé ; cette toiture typique du XVIIe siècle a sans aucun doute remplacé une toiture primitive.

À sa base, la porte de Trèves a un périmètre de 34 m contre 32 au sommet ; le faîte du toit culmine à 17 m de hauteur.

L’ouvrage existe dès 1332, son nom est cité régulièrement depuis le XVe siècle. Il s’agit de la seule porte de ville fortifiée encore debout dans la province du Luxembourg en plus d’être un vestige des plus rares de l’architecture militaire du comté de Luxembourg au Moyen Âge.

Des meurtrières, des archères, des cantonnières, trois mâchicoulis et des bretèches indiquent encore clairement les fonctions militaires de la porte sous l’Ancien Régime.

Avant le démantèlement de 1688, la porte et les reste du système défensif permirent aux habitants de Bastogne de résister aux invasions hollandaises de 1602 et de rester protégés intra muros. La tour fut ensuite reconvertie en prison en 1725 et joua ce rôle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Après une importante restauration en 1982, la porte de Trèves a été transformée en musée.

6600 Bastogne

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

Chapelle funéraire des seigneurs de Boussu

Attestée dès le XIIe siècle, la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu constitue certainement le plus bel ensemble de mausolées Renaissance de Wallonie.

Les divers monuments funéraires qu’elle abrite fournissent de nombreuses informations historiques et généalogiques sur les seigneurs de Boussu, personnages influents et fortunés ayant occupé de hautes fonctions aux côtés des comtes de Hainaut, qu’ils soient bourguignons, espagnols ou autrichiens.

Située dans l’ancien cimetière communal désaffecté en 1832, la chapelle est proche de l’église Saint-Géry ; toutes deux ont été reconstruites en style gothique hennuyer à partir de 1501. L’intérieur compte de nombreux gisants, monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon.

La chapelle de Boussu possède un transept dont les croisillons sont surmontés d’une galerie qui accueille un petit musée d’art religieux.

L’intérieur compte de nombreux monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon. Nous retrouverons uniquement ci-dessous un inventaire de ces épitaphes mentionnant clairement les anciens pays et leurs souverains ainsi que les fonctions que ces seigneurs devenus comtes exerçaient dans leurs États :

- Mausolée de Jean de Henin-Liétard (1499-1532) : « Messire Jean, comte de Boussu (…), chevalier de la Toison d’Or, capitaine général en diverses armées de sa majesté impériale Charles Cinq (…), Grand Bailli des Bois du Hainaut (…) ». Sur cet imposant monument attribué au grand artiste montois Jacques du Broeucq, figure un écu aux armes du défunt entouré du collier de la Toison d’Or, représenté également au cou du défunt agenouillé ;

- Epitaphe de Pierre d’Alsace de Hénin (1433-1490) « seigneur de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gouverneur de la ville d’Enghien pour l’Archiduc Maximilien » ;

- Epitaphe de Jean d’Alsace de Hénin-Liétard († 1532) « premier comte de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gentilhomme de la chambre et grand écuyer de l’empereur Charles V (…), grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ». Intime de Charles Quint et élevé dans son entourage, il est titré premier comte de Boussu par l’empereur ;

- Epitaphe de Jacques d’Alsace de Hénin de Boussu (†1618) « grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ».

Rue Léon Figue 5

7300 Boussu

Classée comme monument le 15 décembre 1970

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant - SPW Patrimoine

Château fort d’Écaussinnes-Lalaing

Situé au sommet d’un escarpement rocheux, le château fort d’origine médiévale d’Écaussinnes-Lalaing était au Moyen Âge le fief de la seigneurie d’Écaussinnes qui, à l’origine, comprenait également le château voisin de la Follie à Écaussinnes-d’Enghien. Le complexe castral fut érigé aux confins du comté de Hainaut vers le duché de Brabant et peut être considéré comme un ouvrage défensif typique du XIIe siècle. La propriété passa par mariage à Simon de Lalaing en 1357 ; cette famille laissa son nom à la propriété et à la localité, alors différenciée du second château aux mains de la famille d’Enghien. De tous temps, le château et ses propriétaires furent liés au comté et à ses souverains. Au XVe siècle, le bien entra dans les possessions des Croÿ après l’alliance entre Marie de Lalaing et Jean de Croÿ, grand bailli du Hainaut et conseiller intime à la cour des ducs de Bourgogne. Vendue pour la première fois en 1624, la seigneurie fut plusieurs fois engagée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime ; elle appartint notamment au duc d’Arenberg.

L’ensemble imposant formé par le château est constitué de nombreux bâtiments d’époques diverses, remaniés par les propriétaires successifs. Surplombant la place des Comtes, la tour d’angle nord-ouest de plan pentagonal remonte au Moyen Âge malgré plusieurs transformations mineures. Le complexe conserve son enceinte, composée de tours rondes et de la courtine nord. L’ancien logis seigneurial a été érigé en plusieurs campagnes entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. Une nouvelle aile est adjointe au logis précédent entre les XVIIe et XVIIIe siècles et comporte notamment des armes millésimées de 1719 des Van der Burch, seigneurs du lieu à cette époque. Le château est accessible par une tour-porche

d’entrée précédée d’un pont à deux arches et possède également une chapelle castrale.

On y retrouve notamment une salle d’armes comprenant une cheminée en pierre bleue sur le linteau de laquelle figure les armoiries de la famille de Croÿ entourées du collier de la Toison d’Or, témoin de la réception de cette décoration par Michel de Croÿ en 1500. Une seconde cheminée, située dans la grande salle du rez-de-chaussée, présente une taque aux armes et à la devise de Charles Quint. Ces deux cheminées sont décorées d’un bâton écôté en bordure de linteau. Ce rameau de branches coupées est un motif traditionnel de l’iconographie bourguignonne remontant à Jean sans Peur et qui est considéré comme une manifestation de la fidélité envers la maison de Bourgogne.

Rue de Seneffe 1

7191 Ecaussinnes

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

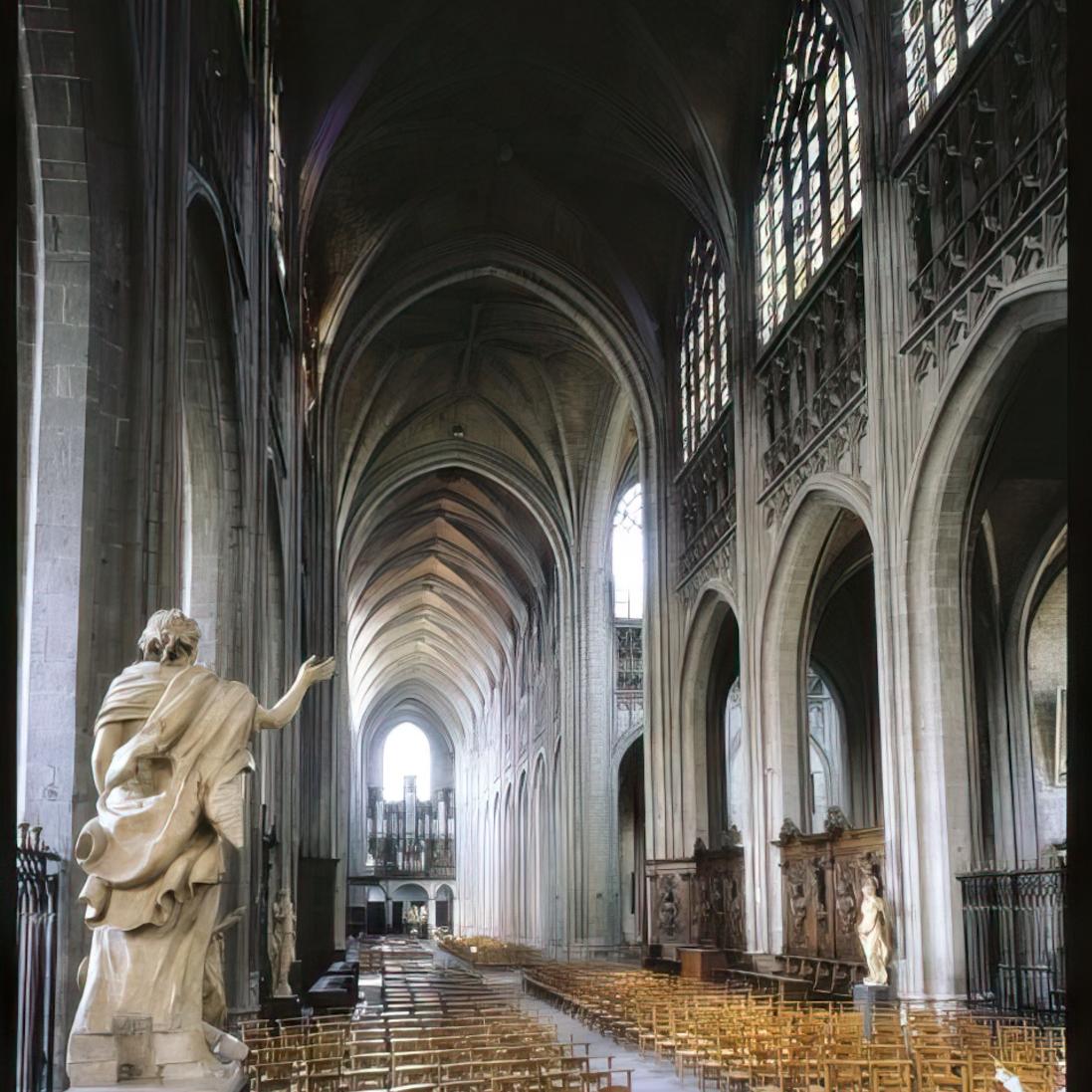

Collégiale Sainte-Waudru

L’ancienne collégiale Sainte-Waudru est un remarquable édifice gothique tardif. Cette église abrite de splendides vitraux Renaissance du XVIe siècle, don des Habsbourg d’Espagne, mais aussi de très belles sculptures Renaissance de Jacques Du Broeucq. Chaque dimanche de la Trinité, l’église est le théâtre d’un événement qui consiste à conduire en procession la châsse de sainte Waudru. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale Sainte-Waudru et son chapitre de chanoinesses ont de tous temps caractérisé l’histoire montoise. Un sanctuaire a existé depuis la fondation d’un monastère par la sainte vers la moitié du VIIe siècle. L’église actuelle a été érigée de 1450 à 1491 et constitue un des chefs-d’œuvre du style gothique en Wallonie. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale et son chapitre ont été mêlés à la petite et grande histoire du comté de Hainaut. C’est dans l’ancienne église romane, alors en cours de démolition, que se tient en 1451 un chapitre de l’ordre de la Toison d’Or présidé par Philippe le Bon.

La collégiale est aussi au cœur des cérémonies d’inauguration des souverains des Pays-Bas en qualité de comtes de Hainaut. Le jour de l’inauguration, l’ouverture de la cérémonie est annoncée par le carillon de Sainte-Waudru d’où arrive le cortège parti de l’hôtel de ville. Les chanoinesses organisent alors une seconde procession en compagnie de la châsse de la sainte vers la Grand-Place, où se déroule l’essentiel de la cérémonie. Là, les membres de l’ordre du clergé, les représentants de Mons et des vingt-deux Bonnes Villes du Hainaut assistent à la cérémonie présidée par le grand bailli de Hainaut, commissaire du souverain. Après la prestation de serment sur la Grand-Place, le nouveau comte de Hainaut et le cortège retournent à la collégiale pour assister à une messe votive et un Te Deum.

La collégiale Sainte-Waudru compte également d’innombrables traces matérielles liées au comté de Hainaut. Parmi celles-ci, le tombeau d’Alix de Namur, épouse du comte Baudouin IV de Hainaut, décédée en 1169. Seul le sarcophage du monument d’origine a été conservé ; il a par la suite été intégré à un monument contemporain placé à l’entrée du déambulatoire. Il s’agit de la seule trace des sépultures des comtes de Hainaut, inhumés à Valenciennes à partir du XIIIe siècle. Les exceptionnels vitraux du XVIe siècle renferment quant à eux de multiples mentions au comté de Hainaut et à ses anciens souverains de la maison de Bourgogne.

L’empereur Maximilien du Saint-Empire, époux de la duchesse Marie de Bourgogne, est représenté sur le vitrail de la Crucifixion ainsi que sur le vitrail du Christ au temple. Sur ce dernier figure également son fils, le duc de Bourgogne Philippe le Beau. Celui-ci apparaît en compagnie de ses fils sur le vitrail du Christ apparaissant à sa mère. Enfin, le vitrail de la Fuite en Égypte figure sa mère, Marie de Bourgogne, et sa sœur, Marguerite d’Autriche. Plus loin, le vitrail de l’Adoration des Mages compte de nombreux panneaux héraldiques sur lesquels on peut notamment admirer les armoiries de Bourgogne, de Flandre et de Limbourg.

Bien d’autres traces, parmi lesquelles plusieurs pierres tombales de dignitaires liés au comté de Hainaut, se trouvent dans l’édifice. En voici un inventaire le plus exhaustif possible :

- Deux clés de voûte portant les briquets de Bourgogne, datées de 1529, se trouvent à proximité de la chapelle Saint-Donat. Les briquets de Bourgogne apparaissent sous le règne de Philippe le Bon. Il s’agit de deux « B » entrelacés qui rappellent la souveraineté du duc sur les deux Bourgognes. Ces briquets forment par ailleurs la chaîne du collier de la Toison d’Or ;

- Dans une chapelle du déambulatoire, le retable dit « de Marie de Hongrie » a été sculpté dans le marbre avant 1545 par Jacques du Broeucq. Il représente, dans sa partie supérieure, un édifice en construction, témoin des nombreuses réalisations de l’architecte pour la gouvernante des Pays-Bas espagnols ;

- Vitrail de la chapelle du Saint-Sang, « les chanoinesses recevant du duc de Bourgogne les reliques du saint Sang » ;

- Pierre tombale de Jean de Pieters, prévôt de la baronnie de Lens ;

- Pierre tombale de Charles Antoine Dieudonné Cossée, châtelain des villes et châtellenie d’Ath, 1753 ;

- Pierre tombale de Pierre de Longcourt, conseiller du roi Philippe IV et dépositaire général du pays et comté de Hainaut, 1628 ;

- Pierre tombale d’Antoine de Brabant, bailli des villes, terre et pairie de Chièvres, La Hamaide et Rebaix, 1715 ;

- Pierre tombale de François Joseph de Wesemal, seigneur des mairies d’Estinnes et Bray, 1776 ;

- Pierre tombale de Pierre Daneau, seigneur de Jauche et avocat du roi en sa souveraine cour de Mons, 1665 ;

- Pierre tombale de Philippe le Duc, membre du conseil ordinaire de sa majesté catholique, 1703 ;

- Pierre tombale de Jean de Watie, maître de camp au service de sa majesté catholique, 1669 ;

- Pierre tombale de François de Maldonade, conseiller du roi en son conseil ordinaire du Hainaut ;

- Pierre tombale de Jean Baudouin de Bourlez, seigneur de Virelles, Cochenée, Marchiennes, chevalier de la noble et souveraine cour à Mons, 1696 ;

- Pierre tombale Jean Louis de Blois, conseiller et avocat de sa majesté en son conseil du pays et comté de Hainaut, 1714 ;

- Pierre tombale de Jacques Jacquenier, avocat de la noble et souveraine cour de Mons et greffier du grand bailliage du pays et comté de Hainaut, 1605 ;

- Pierre tombale Philippe Bourlart, conseiller de la noble et souveraine cour de Mons, 1680 ;

- Pierre tombale de Jacques Lambrez, officier au greffe du conseil souverain du Hainaut, 1722.

Place du Chapitre 2

7000 Mons

Classé comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013