Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Stèle George GARNIR

Au détour d’un sentier, dans le parc du Waux-Hall, à Mons, une stèle rend discrètement hommage à George Garnir (1868-1939) que l’on identifie généralement comme le fondateur de l’hebdomadaire Pourquoi Pas ? Il est en effet exact qu’en 1910, avec Léon Souguenet et Louis Dumont-Wilden, Garnir a fait partie du trio de fondateurs de ce magazine politique et de société, qui a traversé quasiment tout le XXe siècle avant de s’éteindre en 1989. À l’époque de cette création, Garnir a déjà acquis le statut d’écrivain. Docteur en Droit et en Sciences politiques de l’Université libre de Bruxelles, avocat, il côtoie dès les années 1880 les Severin et Mockel qui le mettront sur les rails de la littérature et de la poésie. Considéré comme « un conteur wallon authentique », l’écrivain – reconnu pour une certaine drôlerie et la bonne humeur de ses ouvrages – sera durablement inspiré par son Condroz d’origine, tout en s’intéressant « aux mœurs bruxelloises ». Abandonnant le pseudonyme initial de George Girran, il supprimera le S final de son prénom lorsqu’il se fera un nom dans la littérature et le journalisme.

Né à Mons où son père travaillait alors en tant du fonctionnaire des Chemins de Fer, Garnir a passé l’essentiel de son existence à Bruxelles, mais a toujours cultivé le souvenir des racines condruziennes de sa famille (originaire du village d’Ocquier). Il vénéra aussi la ville de Mons qui occupe une place toute particulière dans le cycle des Gardedieu (Tartarin est dans nos murs, 1927 ; Le Commandant Gardedieu, 1930 ; Le Crépuscule de Gardedieu, 1932). Comme Schaerbeek qui a donné le nom de Garnir à l’une de ses rues, la ville de Mons a tenu à honorer l’écrivain en acceptant la stèle dans le parc du Waux-Hall, érigée à l’initiative des Amitiés françaises de Mons, au printemps 1939 : souffrant, Garnir doit renoncer à assister à l’inauguration ; il devait décéder quelques mois plus tard.

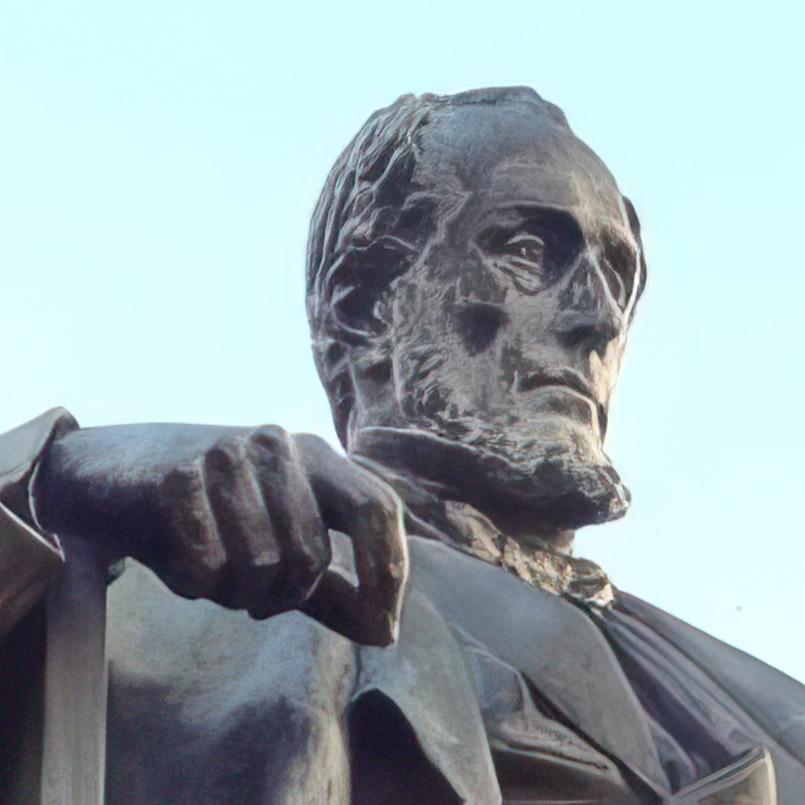

Un médaillon figurant le profil gauche de l’écrivain est inséré dans la partie supérieure d’une pierre de granit. Une inscription simplifiée rappelle son lieu de naissance, en respectant l’orthographe de son nom de plume :

« George Garnir

Né à Mons le 12-4-1868 »

Le monument a été réalisé par Godefroid Devreese (1861-1941). Fils du sculpteur Constant Devreese, ce Courtraisien a été formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles auprès d’Eugène Simonis illustre représentant de la sculpture liégeoise, puis de Charles Van der Stappen. Remarqué très tôt pour son talent, cet ami et collaborateur de Victor Horta qui est deuxième du Prix de Rome 1885, s’est installé à Bruxelles depuis 1881, où il fait toute sa carrière. Outre de nombreux Salons en Belgique comme à l’étranger, il puise son inspiration dans l’antiquité, réalise des bustes tant d’intérieur que d’extérieur, des fontaines, avant de se spécialiser aussi comme médailleur à la fin du XIXe siècle (plus de 400 médailles), tout en continuant à recevoir de nombreuses commandes publiques. Parmi ses principaux monuments figure celui des Éperons d’Or, inauguré à Courtrai en 1906. Mais Devreese partage aussi avec Garnir, Souguenet et Gavage notamment, un engagement en faveur de la préservation de la nature, des monuments et des sites ; avec d’autres écrivains et artistes, tous trois ont été parmi les promoteurs des journées des arbres, si bien que, régulièrement et même grâcieusement, Devreese signe les médaillons de ses amis.

Sources

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 700

Paul DELSEMME, dans Biographie nationale, t. 44, col. 505-523

Denise CLUYTENS-DONS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 364-366

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 471

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, mai-juin 1939, n°113, p. 142

Parc du Waux-Hall

7000 Mons

Paul Delforge

Paul Delforge

Monument Magloire HOTTON

Monument à la mémoire de Magloire Hotton, réalisé à l’initiative du notaire Florimond Durieu, 4 et 5 avril 1911.

Sur le bord d’un trottoir, devant le 57 de la rue d’Ath à Belœil se dresse un petit monument construit en grès rose extrait des carrières voisines de Granglise. À l’origine, il était entouré d’un grillage en fer forgé qui a aujourd’hui disparu. Avec la construction de maisons dans la rue, le monument est certes moins isolé qu’au moment de son inauguration, mais il perd en visibilité. Sous son sommet arrondi, on peut lire qu’il a été élevé

À LA MEMOIRE

DE

MAGLOIRE HOTTON

ECRIVAIN – AGRONOME

1781-1854

comme l’indiquent les lettres dorées qui ont été gravées dans une pierre bleue rectangulaire.

S’il s’agit bien d’un monument et non d’une pierre tombale, il est clairement établi que lors de son inauguration en avril 1911, ce mémorial était destiné à apporter davantage de dignité à la mémoire d’une personnalité qui avait continuellement été en conflit avec le curé du village et qui avait été enterrée civilement, dans un endroit isolé du village, sur un coin de terre lui appartenant, qu’il cultivait et qui était son laboratoire.

S’il ne fut pas le citoyen de Belœil le plus célèbre, Magloire Hotton a marqué les esprits de ses concitoyens, voire les a hantés. Son anticléricalisme dynamisé par ses conflits permanents avec le représentant local de l’Église avait profondément divisé le village de Belœil en deux camps, à la fin des années 1840 et au début des années 1850 : Magloire Hotton était le chef des pestiférés, sorte de représentant du diable sur terre, dont l’esprit rôdait encore dans les campagnes et dont la tombe imposait aux crédules et superstitieux un important détour. Le clergé s’était opposé à son enterrement dans le cimetière paroissial ; ce fut par conséquent le premier enterrement civil de Belœil.

Près de soixante ans plus tard, le journal catholique L’Indicateur, rendant compte de l’inauguration du monument de la rue d’Ath, persiflait encore en suggérant de remplacer le texte du mémorial « élevé par des libres penseurs » de la manière suivante :

« Pauvre inconnu

Aux survivants

Pour chanter gloire

Cinquante-sept ans

Il a fallu. »

Né dans le XVIIIe siècle finissant, Magloire Hotton s’était pourtant révélé un « homme moderne », précurseur d’idées nouvelles, agronome visionnaire dont les idées étaient davantage appréciées à l’étranger que dans le petit monde agricole traditionnaliste dans lequel il vivait.

Dans le Paris des années 1820 où il avait cherché fortune, Hotton fait commerce de bois et acquiert une réelle expertise dans l’entretien des propriétés. En 1823 lui est confiée la responsabilité de l’entretien du Bois de Boulogne. Ses techniques d’élagage (apprises à Belœil et perfectionnée depuis lors) lui valent la supervision des travaux aux parcs de Vincennes, de Saint-Germain et de Marly. Pour répondre à la demande, il s’entoure d’une équipe d’élagueurs wallons, venus de Belœil. Inventeur d’outils forestiers spécifiques, auteur d’un Manuel de l’élagueur (1829), fondateur d’un mensuel dédié à la science forestière (1829-1830), Hotton apporte une contribution théorique à la révolution agricole du XIXe siècle en étant l’auteur d’ouvrages où il développe une approche physique et chimique des cultures, où il plaide en faveur de la culture du colza et où il explique comment supprimer les jachères et pourquoi renoncer aux labours répétés. De retour sur sa terre natale en 1840, il reste attentif aux questions agronomiques en s’intéressant davantage à la politique. Libéral progressiste, voire socialiste, il se distingue par des libelles, des pamphlets et des chansons qui plaisent à un certain public, mais suscitent l’hostilité des autres, comme en témoigne son ostracisation post mortem.

Sources

http://www.beloeil.be/fr/officiel/index.php?page=90

Félicien LEURIDANT, Un agronome wallon. Magloire Hotton (1781-1854), dans La Vie wallonne, 15 mai 1929, n°105, p. 263-281

Félicien LEURIDANT, dans Wallonia, 1911, t. XIX, p. 188-190

Félicien LEURIDANT, La tribune horticole, Bruxelles, 15 février 1908, n°86, p. 106

Rue d’Ath 57

7970 Belœil

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

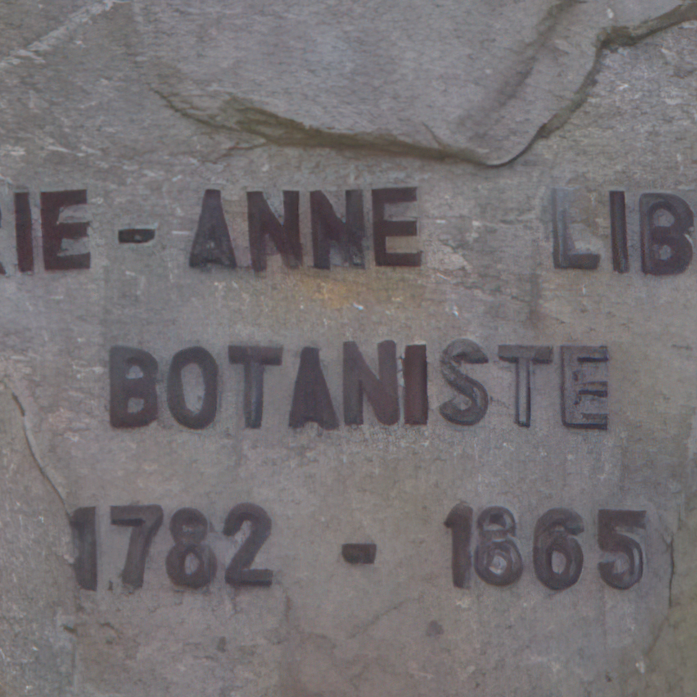

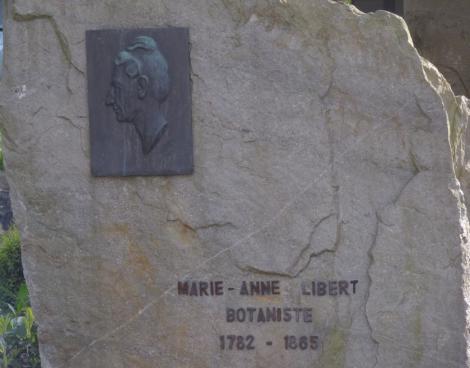

Monument Marie-Anne LIBERT

Afin de marquer le centième anniversaire de la disparition de la botaniste Marie-Anne Libert (1782-1865), le Cercle naturaliste de Malmedy organise toute une série d’activités entre janvier et juin 1965. Après une messe de Requiem et la pose d’une plaque commémorative sur sa maison natale (17 janvier), une exposition (5-19 avril), une soirée littéraire (26 mai) et une nouvelle exposition (5 juin), le Cercle naturaliste Marie-Anne Libert de la Région de Malmedy inaugure, le 6 juin, un monument en présence des édiles locaux et d’autorités académiques comme le professeur Marcel Florkin. Le lieu choisi est le parc des Tanneries récemment aménagé par les autorités communales. Le mémorial est dans un cadre arboré, avec un important parterre de fleurs sur l’avant. Après cette manifestation, le Cercle éditera encore un livre collectif retraçant le parcours de la botaniste.

Née en 1782 dans un village faisant encore partie de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, Marie-Anne Libert ne prend pas aucune part active dans les révolutions politiques qui marquent les premières années de son existence. Dans les années qui précèdent son décès – le 13 janvier 1865, Malmedy était une localité prussienne – elle s’intéressera au passé de la principauté et écrira quelques articles d’histoire et d’archéologie ; mais là n’est pas l’essentiel des activités de celle qui s’exprime en français et étudie aussi les langues anciennes. Passionnée de botanique comme son mari, le médecin verviétois Simon Lejeune (1777-1838), elle le seconde dans une mission que le préfet du département de l’Ourthe lui a confiée : dresser le tableau méthodique du règne végétal de la circonscription. On retrouve ainsi la contribution de la jeune femme dans les différents ouvrages que publie Simon Lejeune.

Auteur de la collection de Plantae Cryptogamicae quas in Arduenna collegit MA Libert, quatre fascicules parus dans les années 1830, elle donne ensuite une description détaillée du champignon responsable de la maladie de la pomme de terre. Elle est en effet l’une des premières à identifier la responsabilité du mildiou, dans un mémoire publié en 1845 ; en 1876, le mycologue allemand Anton de Bary en fera la démonstration. D’autres avancées sont encore à mettre à l’actif de la botaniste qui inspire le nom du Cercle naturaliste de la région de Malmedy créé en 1951.

Ce cercle confie à Jacques de Biolley (Bruxelles 1911 – Uccle 1990) le soin de réaliser le monument. Créateur de monnaies, dessinateur, le sculpteur est un autodidacte qui signe ses principaux bas-reliefs dans la région de Stavelot et Malmedy. Lointain descendant des industriels verviétois faisant commerce de la laine depuis le début du XVIIIe siècle, arrière-petit-fils du vicomte Raymond de Biolley (1789-1846), le sculpteur Jacques de Biolley est surtout connu pour son buste du violoniste Henri Koch (Liège, 1972). À Malmedy, il réalise surtout le médaillon carré, en bronze, où il représente le profil gauche de la botaniste. Daté de 1964, il est incrusté sur une imposante pierre sur laquelle trouve aussi place la dédicace :

MARIE-ANNE LIBERT

BOTANISTE

1782-1865

L’idée d’élever un monument à Marie-Anne Libert avait déjà été émise en 1913. Conseillers communaux, Alfred Brindels et Henri Bragard soutiennent en effet le projet d’élever un monument à Saint-Remacle auquel seraient associées des personnalités wallonnes marquantes : l’industriel papetier Jules Steinbach, l’historien Augustin-François Villers, le philanthrope Jean-Hubert Cavens et la botaniste Marie-Anne Libert sont explicitement cités. L’arrière-pensée politique d’un tel projet défendu notamment par Henri Bragard (du Cercle wallon de Malmedy) n’échappe pas au pouvoir de tutelle allemand : le landrat von Korff confisque l’idée du monument et le détourne en décidant de le dédier au prince François d’Arenberg (député de Malmedy au parlement prussien puis au Reichstag, entre 1882 et 1907), récemment décédé. Henri Bragard mène alors bataille – avec succès – pour faire échouer ce projet prussien que les années suivantes feront tomber dans l’oubli.

La Vie wallonne, IV, 1964, n°308, p. 263-264

La Vie wallonne, III, 1965, n°311, p. 203-206

André LAWALRÉE, J. LAMBINON, F. DEMARET, Marie-Anne Libert (1782-1865). Biographie, généalogie, bibliographie, (préface de R. BOUILLENNE), Liège, 1965

Catherine JACQUES, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 375-376

François CRÉPIN, dans Biographie nationale, t. 11, col. 724-727

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 302

http://gw.geneanet.org/bengos?lang=fr;pz=benoit+philippe+paul+marie+ghislain;nz=gosuin;ocz=0;p=jacques+antoine+francois;n=de+biolley (s.v. mai 2014

parc des Tanneries

4960 Malmedy

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Jean NOTE

Lorsqu’il est inauguré, le 20 mai 1929, devant une foule impressionnante, le monument Jean Noté (1858-1922) est installé au coin du boulevard Léopold et de la chaussée de Lille. Depuis lors, il n’a pas changé de place, mais son environnement s’est modifié : le buste en bronze du chanteur lyrique a notamment vu se construire la Maison de la Culture de Tournai et a assisté au changement de nom de la chaussée, devenue avenue du Général de Gaulle.

Enfant de Tournai, où il est né en 1858 dans une famille modeste, Jean-Baptiste Noté vivote de divers métiers avant d’être tiré au sort pour le service militaire et d’entrer pour six ans dans l’armée belge (1880). Bon vivant, interprète spontané de toutes les chansons lors des réunions et fêtes amicales, il attire l’attention de l’un de ses supérieurs, qui l’incite à mettre ses talents au service de la musique. Celui qui a fréquenté quelques cours au Conservatoire de Tournai s’inscrit au Conservatoire de Gand, où il est caserné, et reçoit les premiers prix de chant et de déclamation lyrique en 1884.

Commence alors une carrière de baryton qui permet au Tournaisien de fréquenter quelques grands opéras d’Europe, faisant essentiellement carrière en France : pensionnaire de l’Opéra de Lyon, puis premier baryton à l’Opéra de Paris. Comme nom de scène, Jean Noté a simplifié son prénom en éliminant Baptiste.

Resté fidèle à sa ville de Tournai, Noté avait exprimé, de son vivant, le souhait qu’un buste (qu’il avait offert) soit installé dans le parc de l’Hôtel de ville. Peu de temps après son décès, un comité du Monument Jean Noté se met en place, à Tournai (septembre 1922) et il rencontre un tel succès, du côté flamand et du côté français, qu’un projet de monument grandiose représentant le baryton en pied voit le jour. Combattue, cette idée fait place au monument définitivement inauguré en 1929 : le buste offert et souhaité par Noté étant oublié. Commentant l’œuvre finalement réalisée par Fortuné Deroubaix (1879-1947), Walter Ravez devait regretter ouvertement les errements de ses contemporains : à ses yeux, le monument finalement retenu est « disgracieux, sans rythme ni noblesse (…) Noté méritait mieux », écrit-il en 1934.

Quoi qu’il en soit de cet avis, nombreux furent ceux qui se réjouirent de voir honorer l’illustre baryton quand fut révélé l’ensemble du mémorial : une allégorie de la musique tient l’avant-bras d’un très jeune enfant un peu potelé, tout en tenant une lyre dans sa main droite. Ce groupe femme/enfant orne la face avant de la longue colonne qui supporte le buste en bronze du chanteur. Un large socle en quatre parties soutient l’ensemble, avec un effet de marches arrondies sous l’allégorie à l’enfant. Une place est réservée pour l’inscription sobre :

« NOTÉ

1858 1922

DE L’OPÉRA ».

Quant à Fortuné Deroubaix, il s’agit d’un statuaire tournaisien, auteur de plusieurs commandes pour les autorités locales (notamment le monument du P’Tit chasseur).

Placé à un endroit de grand passage, le monument Noté a fait l’objet d’un important entretien à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du « Pavarotti » tournaisien. Une série de manifestations remettent alors l’artiste à l’honneur, comme, par exemple, la mise en vente de 150 exemplaires numérotés d’un nouveau buste de Jean Noté, réalisé en pierre par le sculpteur tournaisien David Dos Santos.

Jacky LEGGE, Tournai, tome II : Monuments et statues, Gloucestershire, Éd. Tempus, 2005, coll. Mémoire en images, p. 89-91.

http://www.tournai.be/fr/officiel/index.php?page=71 (s.v. septembre 2013)

Walter RAVEZ, Jean Noté, Tournai, 1922.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Avenue Charles de Gaulle

7500 Tournai

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Fontaine et buste de Pierre Ponthier à Marche-en-Famenne

Au cœur de Marche-en-Famenne, sur la place actuellement appelée du roi Albert, s’élève une impressionnante fontaine, au centre de laquelle se dresse le buste du commandant Pierre Ponthier (Ouffet 1858 – Kassongo 1893). Inauguré en 1897, le monument est l’œuvre d’Alphonse de Tombay (Liège 1843 – Liège 1918).

Cette initiative communale rencontre une triple préoccupation. D’abord, mettre en évidence le progrès technique et social que constitue la fourniture d’eau potable aux habitants de la localité ; d’autres communes de Wallonie optent aussi, au XIXe siècle, pour un monument-fontaine dédié à un personnage historique « local » : c’est là le deuxième objectif poursuivi : rendre hommage à un enfant du pays mort au combat au Congo. Enfin, il s’agit aussi de vénérer un héros qui a perdu la vie dans un fait d’armes destiné à libérer des esclaves. Les cartes postales représentant le monument qui circulent au début du XXe siècle insistent sur la campagne antiesclavagiste que mena alors l’État indépendant du Congo.

Construite sur le pignon aveugle du 18 de la rue Dupont, elle accompagne la moitié de la partie inférieure de la façade. Les pierres taillées en forme de pyramide lui donnent un aspect d’Egypte ancienne, le genre égyptisant étant fort en vogue à l’époque. En tout cas, Alphonse de Tombay n’a pas lésiné avec les effets apportés aux diverses parties de la fontaine. Installé au centre d’un portique incurvé en son centre, un socle à trois faces vient soutenir le buste en bronze de Ponthier.

Gravée dans un cartouche, l’inscription suivante, redorée, surmonte le buste :

AU COMMANDANT Pierre PONTHIER

TUÉ AU COMBAT DE KASSONGO

LE 19 OCTOBRE 1893

Du bas du socle portant le buste, sortent trois têtes de lion distribuant de l’eau dans trois doubles bassins en cascade. Trois autres têtes de lion apportent de l’eau dans les bacs semi-circulaires les plus grands : c’est là que l’on voit, sur les cartes postales anciennes, les habitantes de la localité remplir leur seau ou laver le linge.

Militaire moustachu, portant casquette et décorations, le buste de Ponthier évoque ce sous-lieutenant d’infanterie qui s’engage en mars 1887 au service du jeune État indépendant du Congo appartenant à Léopold II. Après une première affectation au service topographique, il participe à l’expédition qui établit le camp de Basoko destiné à faire obstacle aux incursions des marchands d’esclaves (1888). Les escarmouches sont nombreuses. Après un bref retour en Europe, il repart en 1890 en obtenant le commandement de l’avant-garde de l’expédition Van Kerckhoven dans le Haut-Uele. Il s’y signalera par l’attaque d’un camp de trafiquants, par l’écrasement de dizaines d’entre eux et par la libération de plus de deux cents Africains promis à l’esclavage. Après un rapide retour en Europe pour soigner une blessure, il repart au Congo en 1893. À la tête des Stanley-Falls, Ponthier succombera à ses blessures après une bataille livrée par l’armée commandée par Dhanis contre les trafiquants du chef arabe Rumaliza, près de Kassongo. Sur place, son nom est donné à une station de Wabundu sur le fleuve Congo (Ponthierville).

Fils et petit-fils de sculpteurs liégeois, Alphonse de Tombay a appris le métier dans l’atelier paternel, avant de fréquenter l’Académie de Liège où il bénéficie notamment des conseils de Prosper Drion. Ami de Léon Mignon, il bénéficie comme lui d’une bourse de la Fondation Darchis et séjourne plusieurs mois à Rome (1874-1878). De retour à Liège, il répond à plusieurs commandes officielles dont un buste de Charles Rogier (1880) à Bruxelles qui aura beaucoup de succès. C’est aussi à ce moment qu’il participe au chantier de décoration du palais provincial de Liège auquel il livre six statues et trois bas-reliefs évoquant des scènes historiques. Exposant ses propres œuvres tout en répondant à de nombreuses commandes officielles à Bruxelles, il devient professeur à l’Académie de Saint-Gilles, avant d’en assurer la direction (1902). L’œuvre réalisée à Marche-en-Famenne est une œuvre de maturité.

Hotton, Marche-en-Famenne et Nassogne, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2006, p. 190.

Frère M-G. ALEXIS, Léopold II, souverain de l’État indépendant du Congo, Soldats et missionnaires au Congo de 1891 à 1894, Bruxelles, Desclée, de Brouwer, 1897.

http://search.arch.be/BE-A0510_000280_002648_DUT.ead.pdf (s.v. mars 2014)

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=A4216&objnr=10031033

http://www.ftlb.be/fr/attractions/architecture/fiche.php?avi_id=4140

http://www.congoposte.be/ponthier.htm

http://www.lemuseedeleauetdelafontaine.be/fontaines-de-belgique/rechercher-une-fontaine/luxembourg/marche-en-famenne-fontaine-ponthier.aspx (s.v. juin 2014)

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350-351.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 457-458.

Serge ALEXANDRE, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996.

Place roi Albert Ier

6900 Marche-en-Famenne

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Sigebert de GEMBLOUX

Statue à la mémoire de Sigebert de Gembloux, réalisée par le sculpteur Jean Hérain et l’architecte Théo Florence, 30 octobre 1910.

« A

Sigebert

de

Gembloux

Historien

Défenseur des droits

Du peuple »

Passée sous la souveraineté du prince-évêque de Liège, l’abbaye de Gembloux qui dispose de privilèges considérables de l’empereur depuis 946 bénéficie d’une longue période de paix de 987 à 1116. Prospère sur le plan économique, l’abbaye brille aussi grâce à son école monastique. Placée sous la direction de Sigebert de Gembloux de 1071 à 1112, elle accueille des ecclésiastiques et des gens de cour désireux de se former à l’une des meilleures écoles du temps. Sigebert lui-même est issu de cette école dont il prend la direction après avoir été écolâtre pendant une vingtaine d’années à l’abbaye Saint-Vincent de Metz. C’est là qu’il entreprend d’écrire des vies de saint, exercice qu’il consacre à Guibert, le fondateur de l’abbaye de Gembloux, et dont il se fait le principal promoteur, la canonisation de Guibert étant obtenue en 1110. Engagé dans la querelle des investitures, Sigebert (1030-1112) est aussi un moine bénédictin qui prend partie ouvertement en faveur de l’empereur Henri IV, contre le pape Grégoire VII (c. 1076) et ses successeurs, risquant à tout moment l’excommunication. Mais ce qui conduit à qualifier Sigebert d’historien, ce sont les chroniques qu’il consacre à Gembloux d’abord (1071), à l’histoire universelle ensuite. Écrite entre 1083 et 1105, année de sa publication, sa Chronographia se veut une chronique universelle qui identifie les événements les plus importants entre la fin du IVe siècle et le début du XIIe siècle. Citant de nombreuses sources aujourd’hui disparues, cette chronique a fortement influencé les auteurs du Moyen Âge, période qu’elle a traversée en restant fort populaire, au point d’être imprimée par les techniques mises au point par Gutenberg. Cette notoriété s’est maintenue jusqu’à l’époque contemporaine, puisque son monument, érigé en 1910, l’identifie prioritairement comme « historien ».

Au XIXe siècle, Sigebert de Gembloux n’apparaît pas comme une personnalité majeure de l’histoire de la Belgique, tout au moins est-elle controversée. Si Henri Pirenne l’évoque dans la notice biographique qu’il consacre à Otbert dans la Biographie nationale, cette dernière ne lui a toujours pas consacré une entrée depuis 1866. Néanmoins, Sigebert n’est pas un inconnu à Gembloux auquel il est étroitement associé comme le confirme la circulaire adressée en 1859 par Charles Rogier, alors en charge des Affaires intérieures : depuis 1835, les gouvernements belges multiplient les appels à installer dans tout le pays des monuments destinés à renforcer le sentiment national belge ; et quand il revient à l’Intérieur avec une politique décidée d’implantation de nouveaux monuments, Rogier invite explicitement les autorités de Gembloux à réserver une place à Sigebert, sous la forme d’une simple plaque commémorative. Dans un premier temps, aucune suite n’est réservée à la demande de Bruxelles, mais dans le climat de guerre scolaire qui oppose farouchement catholiques et libéraux dans les années 1870-1880, le projet refait surface. C’est par conséquent au niveau local qu’est prise l’initiative d’honorer l’illustre « historien », ainsi que le « défenseur des droits du peuple »…

Bourgmestre de Gembloux depuis 1872, Gustave Docq (1833-1906) a fortement pesé dans la décision d’ériger un tel monument. Libéral anticlérical, ce brasseur s’est forgé la conviction que le combat de Sigebert au XIe, en faveur de la désignation des évêques et des abbés par l’empereur (le pouvoir temporel) contre l’intervention du pape (pouvoir spirituel), est similaire aux enjeux de la question scolaire belge du XIXe siècle où l’Église veut limiter le rôle de l’État dans le domaine de l’enseignement. Sorti de charge en 1903 quand il est remplacé par Xavier de Lathuy, Docq attribue dans son testament un legs important (30.000 francs) pour financer un monument à Sigebert et ordonne qu’il soit érigé place Guibert et que la face principale soit tournée vers l’entrée de l’Institut agricole de l’État. En octobre 1910, sous le maïorat d’Adolphe Damseaux (bourgmestre de 1906 à 1916), l’inauguration se déroule en même temps qu’est modifié le nom de la rue du Bordia, rebaptisée rue Sigebert. Cependant, la mention « défenseur des droits du peuple » fait polémique. Face à un anachronisme qui est aussi une erreur historique, la députation permanente de Namur a émis de nettes réserves lorsque le projet lui avait été soumis, de même que la Commission des Monuments ; une querelle éclate aussi au niveau local ; elle divise progressistes et catholiques, mais les premiers détiennent la majorité. Cette affirmation fait encore bondir Félix Rousseau en 1923, qui la trouve totalement ahurissante. Celui qui s’est opposé à Rome dans la Querelle des Investitures n’avait aucune attention particulière à l’égard d’un peuple sans droit.

Au début du XXe siècle, la réalisation du monument a été confiée à l’architecte Théo Florence et au sculpteur Jean Hérain, l’illustre Jef Lambeaux ayant rejeté toute participation à ce projet. La statue en bronze a été coulée par la Fonderie nationale des bronzes (J. Peterman, Saint-Gilles, Bruxelles). Quant au socle, il est en syénite, une roche fort rare. À diverses reprises, les étudiants de la Faculté s’approprieront le monument de manière originale et non conventionnelle…

Formé à bonne école – notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale, et d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870, ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris –, Jean Hérain s’oriente très tôt dans la réalisation de portrait en buste et en médaillon. Fréquentant principalement les Salons en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté, c’est en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public (buste Navez à Charleroi, 1889). Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles à Bruxelles et pour les chemins de fer. Candidat malheureux pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle (Seutin à Nivelles, décoration à Bruxelles, Combattants de 1830 à Grez-Doiceau) avant que n’arrive la commande de Sigebert de Gembloux. Il en présente un plâtre lors de l’Exposition universelle qui se déroule à Bruxelles en 1910 (conservé au musée d’Ixelles), avant de l’inaugurer à Gembloux. En observant les œuvres d’inspiration réalisées par Jean Hérain, Hugo Lettens regrettera que l’artiste n’ait pas davantage travaillé dans cette direction. « Il a réalisé quelques magnifiques sculptures » tandis que « ses bustes et monuments (sont) assez conventionnels ».

Rénové en 2012, tournant le dos à la rue Gustave Docq, le monument de Sigebert occupe toute la place Saint-Guibert dont l’aménagement a fortement évolué tout au long du XXe siècle. Épisodiquement, il mobilise autour de lui des événements ravivant l’histoire de la cité. Ainsi, en 1922, il est au cœur des réjouissances organisées à l’occasion du millénaire de la fondation de Gembloux et, en 2012, il figure en première place pour annoncer la tenue d’une exposition et de conférences lors de journées commémoratives du 900e anniversaire de son décès, initiative résultant du Cercle « Art et Historie » de Gembloux, qui s’est assuré la collaboration de la Bibliothèque royale de Belgique, de la ville de Gembloux et de « Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Michel CONDROTTE, Les bourgmestres de Gembloux, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 2013, n°75, p. 10-11

Abbé Joseph TOUSSAINT, Sigebert, un défenseur des droits de peuple ?, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux et environs, Gembloux, 1985, n°23, p. 382-383

Lucien HOC, La statue de Sigebert, dans Le Cercle raconte… bulletin du cercle ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 1976, n°5, p. 1-8

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449

Félix ROUSSEAU, dans Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1923, vol. 2, p. 526-531

L. NAMÈCHE, La ville et le comté de Gembloux. L’histoire et les institutions, Gembloux, Duculot, 1922

Place saint-Guibert

5030 Gembloux

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Buste Émile Verhaeren

Buste à la mémoire d’Émile Verhaeren, réalisé par Angelo Hecq, Roisin – 17 mai 1937 et Autreppe – 9 juin 2010.

Nà Saint-Amand-lez-Puers, au bord de l’Escaut, le poète flamand Émile Verhaeren (1855-1916) s’est imposé comme un des grands écrivains de langue française, au tournant des XIXe et XXe siècles. Issu d’une famille bourgeoise anversoise où le français était d’évidence la langue véhiculaire, il fréquente des établissements scolaires francophones et, quand il étudie le Droit à l’Université de Louvain (1875-1881), il fait la rencontre de jeunes écrivains qui animent La Jeune Belgique dans le sillage d’Edmond Picard dont Verhaeren sera un éphémère stagiaire dans son bureau d’avocats bruxellois. C’est de cette époque que remontent ses premiers écrits publiés. Attentif à la question sociale, touché par le mouvement symboliste dont il devient l’un des éminents représentants, il se fait un nom dès 1883 en publiant un provoquant recueil de poèmes intitulé Les Flamandes. Par la suite, son œuvre est traversée par une courte période caractérisée par sa « trilogie noire », avant de s’apaiser et de traiter de sujets de société : en particulier le poète est frappé par la transformation de son environnement, singulièrement de l’opposition entre le monde des villes et celui des campagnes. Publiant notamment dans La Wallonie d’Albert Mockel, auteur de pièces de théâtre, critique, Verhaeren est en contact avec nombre d’écrivains, poètes et artistes de son temps. Réfugié en Grande-Bretagne au moment de l’invasion allemande d’août 1914, il y publie des poèmes pacifiques et mène campagne en faveur des alliés. Après avoir visité un champ de bataille, il donne d’ailleurs une conférence à Rouen, en novembre 1916 et c’est là, dans la gare, qu’il décède tragiquement. En divers endroits (Rouen dès 1918, Paris, Bruxelles…), le souvenir d’Émile Verhaeren est entretenu par un monument implanté dans l’espace public. C’est aussi le cas en Hainaut où le poète et son épouse, l’aquarelliste Marthe Massin, ont disposé d’une maison pendant plusieurs années.

Parmi les auteurs qui évoquent son séjour en Hainaut, les uns attribuent à la peintre Cécile Douard, les autres à la veuve de Georges Rodenbach (Verhaeren avait connu Rodenbach au collège à Gand) l’honneur d’avoir fait découvrir au couple le Caillou-qui-Bique, à Roisin, au cœur des paysages de Honnelles. À partir de 1899, Émile Verhaeren et Marthe Massin – installés officiellement aux portes de Paris – vont progressivement résider régulièrement à la ferme Laurent, dans une partie de l’habitation aménagée spécialement pour eux. C’est là, entre l’étable et les communs, qu’ils recevront à leur table les Jules Destrée, Charles Bernier, Louis Piérard, James Ensor, Constant Montald, Théo Van Rysselberghe, Stephan Zweig, Camille Lemonnier, Maeterlinck et autres personnalités marquantes séduites par le charme du « vert Haut-Pays » et attirées par la conversation du poète. Se promenant régulièrement dans les alentours, conversant avec les gens du pays, Verhaeren composera une partie de son œuvre dans ce petit coin de Wallonie qui était pour lui comme un havre de paix.

Au lendemain de la Grande Guerre, en plus de la perte de son mari, Marthe Massin constate que leur « maison » de Roisin a été détruite dans la tourmente. En mémoire du poète, sa veuve la fait reconstruire à l’identique (1928) et y reconstitue son cabinet d’écriture et le salon. Au tournant des XXe et XXIe siècles, le site devenu propriété de l’Office du tourisme du Hainaut se transforme profondément, tout en conservant plusieurs traces de son illustre prédécesseur. Outre l’espace muséal Verhaeren ouvert dans l’écurie (2010) et un circuit de promenade, l’asbl « Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin » veille notamment à la conservation et à l’entretien de plusieurs monuments.Alors que le nom de Verhaeren figure parmi les victimes civiles du monument aux morts de Roisin, le premier mémorial dédié au poète remonte à mai 1937, sans que la date corresponde à un quelconque anniversaire. À l’initiative des Jeunes Auteurs du Hainaut et sous le patronage d’un Comité Verhaeren composé de Louis Piérard, du chanoine Desmedt, de Constant Montald et de l’avocat Joye, un buste en pierre, sculpté par Angelo Hecq (Piéton 1901-1991), est inauguré dans la clairière du Caillou qui Bique, à la lisière du bois d’Angre. Une souscription publique a été lancée et le Ministère des Sciences et des Arts a accordé son « haut patronage » à l’initiative. Le buste de Verhaeren surmonte alors un piédestal composé de sept niveaux de blocs de pierre ; l’inscription « À Verhaeren » le complète.

À la fois sculpteur et architecte, Angelo Hecq est sollicité à diverses reprises durant sa carrière, comme de nombreux artistes de sa génération, pour réaliser des monuments aux victimes des deux guerres ou en faveur de la paix (Tamines, Andenne, Pâturages, etc.). Même pour de telles commandes officielles, celui qui signe parfois Angelo ne renoncera pas à son style d’inspiration cubiste. Professeur de sculpture à Saint-Luc Mons, il signera des réalisations originales pour la manufacture Boch frères Kéramis, peu avant la Seconde Guerre mondiale, et il travaillera aussi pour les céramistes d’Andenne. Auteur de bustes en terre cuite, de céramiques et de portraits, Angelo Hecq venait d’achever le monument Simonon, réalisé conjointement avec Cécile Douard, quand il est sollicité pour le buste en pierre dédié à Émile Verhaeren. Son œuvre va reposer sur un socle constitué de six niveaux de pierres assemblées ; sur la face avant une plaque indique sobrement : « A Verhaeren ».

Après la Seconde Guerre mondiale (en 1955, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète), un autre monument Verhaeren, dû à Charles Van der Stappen, est inauguré dans la clairière du Caillou-qui-Bique, près de là où se trouvait le buste d’Angelo Hecq. Celui-ci avait été déplacé à Saint-Ghislain aux Écoles techniques féminines du Hainaut. Procédant à d’importants travaux de rénovation, cet établissement provincial s’interrogera plus tard sur la présence en son sein d’un tel buste et les autorités communales de Honnelles organisèrent son retour en l’installant devant la maison communale d’Autreppe en juin 2010. Le nez cassé du buste fut réparé bénévolement par le marbrier Michel Ovart qui s’occupa aussi de l’aménagement du socle, beaucoup moins haut que l’original. Sur une base en briques correspondant au mur du bâtiment communal, une pierre carrée soutien une autre pierre en forme de cube où ont été gravées plusieurs inscriptions.

Sur la face avant, la même inscription qu’en 1937 :

A

VERHAEREN

Sur le côté gauche :

ERIGÉ LE 17 MAI 1937

SOUS LES AUSPICES

DES JEUNES ÉCRIVAINS

DU HAINAUT ET DES

AMIS DU POÈTE

Désormais, l’inclinaison de la tête de Verhaeren vers l’avant prend une nouvelle signification ; elle donne l’impression que l’écrivain lit la citation gravée au pied de la statue sur une pierre bleue :

LE TRAVAIL LARGE ET CLAIR QU’ONT ILLUSTRÉ NOS MAINS

QU’IL TENTE ET MAGNIFIE ET UNISSE SOUDAIN

LES VÔTRES !

AYEZ DES CŒURS PLUS HAUTS, DES GESTES PLUS PARFAITS

ET FAITES MIEUX QUE NOUS CE QUE NOUS AVONS FAIT.

A CEUX QUI VIENNENT

Il s’agit des 5 derniers vers du 13e paragraphe du poème À ceux qui viennent, œuvre inédite de Verhaeren, imprimée pour la première fois en décembre 1920, pour l’hommage rendu au poète par Les Amitiés françaises, à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Le Soir, 14 juillet 2011)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Fonds Collet

Informations communiquées par René Legrand, président de l’asbl Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin (juillet 2015)

Bulletin de l’Académie de Langue et Littérature françaises, Bruxelles, 1955, t. XXXIII, n°3, p. 179-204

Georges DOUTREPONT, Verhaeren, dans Biographie nationale, t. 26, col. 623-633

Roland MORTIER, Verhaeren, dans Biographie nationale, t. 32, col.

Christiane PIÉRARD, dans Biographie nationale, t. 31, col. 260-269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 688

Norbert POULAIN, Angelo Hecq, dans Interbellum, bulletin…, 2005, n°25-3, p. 7-15

Caillou qui bique (1937)

7387 Roisin

Rue Grande 10 (2010)

7387 Autreppe

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Eugène DEFACQZ

Monument Eugène Defacqz, réalisé par Adolphe Fassin, avec l’architecte Charles Émile Janlet, 26 septembre 1880. Rue de Pintamont 62, printemps 1962.

Dans la cour du centre administratif d’Ath, un impressionnant monument rend hommage à Eugène Defacqz. La lecture de la face arrière du piédestal permet d’emblée de cerner le rôle joué par ce personnage du XIXe siècle, dont l’identité est précisée sur les autres faces :

À l’arrière :

MEMBRE DU CONGRES NATIONAL

PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

MEMBRE DE L’ACADEMIE ROYALE DES LETTRES

GRAND MAITRE DE LA FRANC-MACONNERIE BELGE

PRESIDENT DU CONGRES LIBERAL DE 1846

Face avant, avec les armoiries athoises en couleur :

EUGENE DEFACQZ

SOUSCRIPTION NATIONALE

1880

Du côté gauche :

ATH

17 SEPTEMBRE

1797

Du côté droit :

BRUXELLES

31 DECEMBRE

1871

Au haut du piédestal, le bronze (environ 2,30 mètres) représente un notable, en costume civil, assis, les jambes croisées. Son bras droit est posé sur le dossier du siège, l’autre sur sa jambe gauche. Figurant aussi sur le dossier, une toge bordée d’hermine conforte le statut du magistrat dont la toque est posée à ses pieds. L’espace semi-fermé de la cour donne l’impression d’un monument surdimensionné pour l’endroit. Initialement, il est vrai, le monument se trouvait sur la Grand Place d’Ath et il était encore plus impressionnant, culminant à 6 mètres ; c’est au printemps 1962 qu’il a été déplacé et, lors de ce transfert, la hauteur de son piédestal en pierres bleues (des carrières athoises Brocquet et Cie) a été réduite, sans lui enlever son caractère imposant.

L’idée d’élever un monument à Eugène Defacqz remonte au lendemain de son décès ; les amis libéraux du défunt avaient sollicité les autorités communales de la même famille politique (1872), mais il faut attendre 1877 pour que des personnalités athoises se constituent en une Commission spéciale, soutenue progressivement par les autorités locales, provinciales et nationales. Une souscription publique lancée à l’échelle nationale vient compléter le financement d’un projet qui cadre parfaitement avec la volonté politique belge de l’époque.

Depuis sa naissance, la Belgique de 1830 n’a de cesse de renforcer sa légitimité en promouvant toute initiative en faveur de l’installation de statues dans l’espace public. Ainsi, le ministre libéral Charles Rogier encourage chaque province à élever un monument digne des gloires nationales dans son chef-lieu. Aux quatre coins du pays, les édiles municipaux se mobilisent bon gré mal gré (en raison des coûts) dans un projet qui se veut collectif, mais qui met en évidence à la fois des particularismes locaux, des rivalités politiques et des interrogations sur la définition de « belge ». Jusque dans les années 1870, Ath était restée à l’écart de ce mouvement, même si l’on ne peut omettre la fontaine Hennepin.

Le monument en l’honneur d’Eugène Defacqz ramène la cité des Géants dans le cortège des autres villes belges qui contribuent à la statuomanie de l’époque. Que Defacqz soit un ancien membre du Congrès national joue en faveur du choix de cette personnalité. En dépit de propositions fort avancées émanant de membres de la Commission, l’intervention financière de l’État lui donne le droit de désigner le sculpteur, la technique et l’emplacement : la Commission royale des Monuments opte pour Adolphe Fassin (1828-1900), le bronze coulé et la Grand Place. La ville d’Ath quant à elle attribue à l’architecte Charles Émile Janlet (1839-1919) la responsabilité du piédestal. Organisée sous les auspices des autorités locales, l’inauguration a lieu le dernier dimanche de septembre 1880, et s’inscrit dans l’esprit de la célébration des Journées de Septembre.

En 1880, même si les Anciens Volontaires de 1830 sont présents, l’unionisme a vécu. Ainsi, le clergé athois n’a pas daigné participer à l’inauguration que le ministre Jules Bara et le gouverneur du Hainaut relèvent de leur présence. Il convient de souligner que les autorités locales profitent de l’occasion pour montrer leurs réalisations en faveur de l’enseignement public et laïque ; or, faut-il le rappeler, la guerre scolaire a éclaté entre les principaux dirigeants libéraux et catholiques. Par ailleurs, on observe aussi que, malgré leur quotepart financière importante lors de la souscription publique, les milieux maçonniques n’ont pas été officiellement invités à l’inauguration du monument. Si l’unanimité peut se réaliser pour reconnaître en Defacqz un homme de 1830 et un haut magistrat intègre et cultivé, les avis sont plus tranchés sur d’autres aspects de ses engagements. Président du Congrès libéral de 1846, il n’avait pas permis de lever les profonds différends opposant les radicaux et les conservateurs. Quant à la référence explicite à son activité maçonnique, elle confirme, aux yeux de ses anciens adversaires, qu’Eugène Defacqz était avant tout le représentant affirmé d’un parti ; le journal catholique local rappelle volontiers l’opposition de Defacqz à la liberté religieuse et son insistance pour que les pouvoirs publics surveillent la liberté d’enseignement… Dès l’origine, sa statue sur la Grand Place d’Ath ne parvient pas à symboliser l’union de tous les Belges.

Originaire d’Ath où il a fait ses études avant de se rendre à Dijon, Eugène Defacqz (1797-1871) avait obtenu une licence en Droit à Bruxelles en 1817 et exercé comme avocat au barreau de Bruxelles où ses collègues apprécièrent rapidement ses diverses qualités. N’ayant manifesté aucune prise de position à l’égard du Régime hollandais, il se retrouve impliqué dans la Révolution de 1830 quand il est désigné par le Gouvernement provisoire comme membre du comité de Justice chargé de la réorganisation de la magistrature (27 septembre 1830). Désigné conseiller à la Cour supérieure de justice à Bruxelles, il y fera sa carrière pendant quarante ans. Beaucoup plus éphémère est son parcours politique : choisi comme l’un des 3 représentants du district d’Ath au Congrès national (3 novembre 1830), il contribue à l’adoption du principe d’un cens électoral et est l’un des rares congressistes à s’opposer à l’interdiction de toute intervention du pouvoir civil dans les affaires d’un culte. Il aura encore l’occasion d’exprimer son anticléricalisme et son paternalisme radicaux au Conseil communal de Bruxelles (1836-1848) et au Conseil provincial du Brabant (1838-1849) qu’il préside brièvement (1847-1849).

Initié dans la loge L’Espérance dès 1820, il fonde à Bruxelles la loge Les Amis du Progrès en 1838, dont il devint Vénérable. Grand-Maître du Grand Orient de Belgique, il préside l’association de 1842 à 1852. Président du fameux Congrès libéral de juin 1846 – il a été choisi en raison de son autorité morale et de l’indépendance d’esprit dont il a toujours manifesté –, il ne parvient cependant pas à réunir durablement les tendances radicales et conservatrices qui se manifestent alors. Critiqué de part et d’autre, il se retire de la politique active pour se consacrer principalement à sa carrière de magistrat. Avocat général à la Cour de cassation (1832), il est nommé conseiller en 1837 et devient premier président à la Cour de cassation en 1867. Co-fondateur de l’Université libre de Bruxelles, il y donnera pendant quelques années un cours de droit coutumier. En 1846, il publie d’ailleurs le premier volume de son Ancien droit Belgique qui reste une mine de renseignements. D’autres ouvrages sont de la plume d’Eugène Defacqz, élu correspondant en 1856 et membre effectif en 1866 de l’Académie royale de Belgique ; il fut directeur de la Classe des Lettres en 1870. C’est à rendre les multiples facettes de cette éminente personnalité que s’attela le sculpteur Fassin entre 1878 et 1880.

Âgé de cinquante ans, cet artiste liégeois (né à Seny près de Nandrin en 1828) avait fait ses classes à l’Académie de Liège (avec Buckens notamment), puis à celle d’Anvers, avant de gagner Paris, puis Rome où une bourse de la Fondation Darchis lui permit de résider durant cinq ans. Là, en 1863, il réalise le plâtre d’un Acquaiuolo napolitain qui fait sursauter tous les critiques d’art du Salon de Bruxelles. Tous crient au génie et à la révolution artistique : en se détournant des sujets de l’Antiquité, Fassin avait réussi à trouver ses modèles dans la foule du peuple italien, inaugurant un mouvement qui ne fera que s’amplifier. Son œuvre reçoit la médaille d’or et la commande du marbre par le gouvernement. Elle sera exposée à Paris puis à Philadelphie ; par la suite, l’artiste ne parviendra pas à soutenir sa réputation et il tombera dans l’oubli. Installé à Bruxelles dès 1869, Fassin poursuit une œuvre personnelle, tout en participant à des concours pour des commandes officielles, sans grand succès car la concurrence est rude. L’air de Rome manque au Liégeois qui, après divers séjours, finit par s’y établir définitivement en 1882. Il venait d’achever le bronze d’Eugène Defacqz qui semble être sa seule réalisation officielle dans l’espace public.

Déplacé en 1962, le monument Defacqz a été restauré en 1993 et, deux ans plus tard, l’idée de le ramener sur la Grand Place a été évoquée par les conseillers communaux libéraux, qui voulaient profiter des importants travaux de rénovation et d’aménagement de la mobilité au cœur de la cité des Géants. Leur proposition n’a pas été suivie.

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 441

Jean-Pierre DUCASTELLE, dans Cahiers de l’Urbanisme, septembre 2001, n°35-36, p. 27 et ssv.

Jean-Pierre DUCASTELLE, Statuomanie athoise : l’érection de la statue d’Eugène Defacqz à Ath (1880), dans Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région et des Musées athois, 1996-1997, t. LV, p. 223-278

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 21-26

Philippe GODDING, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 106-111

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 393

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, Bruxelles, CGER, 1990, p. 75-78

http://books.google.be/books?id=v6DaJFklrYIC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=ath+monument+%22eug%C3%A8ne+defacqz%22&source=bl&ots=uJXqYJhWp0&sig=Ut7w0V9fSpYax-QXDziqPiIdN4U&hl=fr&sa=X&ei=yQsXU7GSIbTR4QTg1YDgDA&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=ath%20monument%20%22eug%C3%A8ne%20defacqz%22&f=false

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 563

Grand Place

7800 Ath

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Barthélemy DU MORTIER

Monument Barthélemy Du Mortier, réalisé par Charles Fraikin, 10 septembre 1883.

Après avoir choisi de rendre hommage à Christine de Lalaing en élevant, au début des années 1860, une statue à celle qui défendit Tournai face aux troupes espagnoles d’Alexandre Farnèse, les autorités tournaisiennes attendent vingt ans avant d’apporter leur nouvel écot à la glorification des héros « belges » du passé. Depuis les années 1840, les gouvernements belges successifs incitent et soutiennent toutes les initiatives visant à l’implantation de statues dans l’espace public qui seraient autant de références au nouvel État. Après Christine de Lalaing, Tournai choisit d’honorer Barthélemy Du Mortier (1797-1878), botaniste, fondateur du Courrier de l’Escaut en 1829 mais surtout représentant de Tournai au Parlement à partir de 1831. Le nom de Barthélemy Dumortier figure parmi ceux d’un millier d’acteurs majeurs de 1830 proposés, en 1831, pour recevoir la Croix de Fer. Une Commission officielle du jeune État belge a en effet retenu qu’au cours des journées de la révolution de 1830, ce jeune « propriétaire de Tournai » a contribué « puissamment à développer l’esprit national et à organiser la résistance aux actes oppressifs du gouvernement déchu ; il distribua sur la place publique aux bourgeois et aux soldats de la garnison les couleurs nationales le 8 septembre 1830 ; contribua à l’attaque des postes hollandais le 28 ; il se rendit en parlementaire à la citadelle quoiqu’il fût décrété d’arrestation, pour régler la capitulation de la ville ». C’est par conséquent un « héros de 1830 » que les autorités tournaisiennes honorent en 1883, sans oublier les autres facettes de l’enfant du pays.

Homme de sciences, Dumortier s’est intéressé à la fois à la zoologie, à l’archéologie, à l’histoire et surtout à la botanique. Ses nombreux travaux le montrent en quête d’un nouveau système de classification du règne végétal. S’il apporte une contribution notamment à la découverte de la division cellulaire par cloisonnement, il n’a jamais remis en question ses convictions créationnistes, en dépit du développement des idées darwiniennes. De forte conviction catholique, Barthélemy Du Mortier en a fait un engagement politique. À la fin des années 1820, il s’est mobilisé contre le régime hollandais mis en place au lendemain du Congrès de Vienne. Fondateur du journal Le Courrier de l’Escaut (1829), il s’impose comme l’un des chefs de file du front d’opposition qui se manifeste à Tournai contre le régime hollandais. Après sa participation active aux événements de 1830, il est choisi pour représenter Tournai à la Chambre (1831). Il s’y distingue en se montrant l’un des plus farouches opposants à l’approbation du traité des XXIV articles. Même après la signature du traité, il continuera à réclamer pour la Belgique les frontières qui étaient celles du jeune État en 1830 (avec le Limbourg et le grand-duché de Luxembourg).

Député jusqu’à sa mort, en 1878, représentant de l’arrondissement de Roulers à partir de 1848, il demeure constamment attentif à la position du Vatican dans les affaires intérieures belges. En 1872, il est nommé Ministre d’État. Gratifié du titre de comte par Léopold II, Dumortier n’en fera pas état avant sa mort. Ses descendants transformeront alors son nom en isolant la particule, Du Mortier. Au-delà des récompenses, honneurs et titres nombreux, il paraît important de retenir que Barthélemy Dumortier a aussi présidé la toute jeune Société royale de Botanique de Belgique dès 1862, qu’il a contribué à la fondation du Musée d’histoire naturelle de Tournai et à celle du Jardin Botanique de l'État qui devient autonome en 1870. Membre de la Commission royale d'histoire (1838-1878), il s’est aussi intéressé particulièrement à la collégiale de Tournai, au lieu de naissance de P-P. Rubens, ainsi qu’au rôle de Constantin le Grand à Tournai. C’est sans conteste une personnalité tournaisienne majeure qui est choisie au début des années 1880. Son monument est aussi le tout premier dédié à un homme politique catholique dans l’espace public de Wallonie.

Une souscription nationale est lancée pour rassembler les fonds nécessaires et le sculpteur Charles Fraikin (1817-1893) est chargé de réaliser le monument. Formé à l’Académie d’Anvers, sa ville natale, puis à Bruxelles, il s’initie au dessin puis à la peinture. La mort de son père, notaire à Herentals, le contraint à trouver une occupation professionnelle : engagé dans la pharmacie d’Auguste de Hemptinne, il y fait la rencontre du peintre F-J. Navez qui l’encourage dans ses études du soir en gravure. Avec un diplôme de pharmacien, Fraikin ouvre une officine à Genappe (1835), avant de se consacrer entièrement à la sculpture. Après l’Académie de Bruxelles (1840-1842), le jeune artiste expose dans les salons où il se fait remarquer (médaille d’or à Bruxelles en 1845). Remarqué par Léopold Ier qui lui accorde sa protection, Fraikin obtient de nombreuses commandes officielles, essentiellement à Bruxelles (Hôtel de ville, monuments Rouppe, Henri Ier, Colonne du Congrès, Quetelet et surtout Egmont et Hornes). Auteur de nombreux bustes et de monuments à vocation religieuse, Fraikin poursuit aussi une œuvre d’inspiration plus personnelle, continuant à exposer lors de Salons ou d’Expositions. Quand il se voit confier le monument « tournaisien », le sculpteur est au firmament de sa carrière et comblé d’honneurs.

Attentif à traiter les facettes les plus significatives de la personnalité de Barthélemy Dumortier, Ch-A. Fraikin soigne les détails, tout en ciselant son sujet dans le marbre blanc. Debout, vêtu d’habits bourgeois, avec une cocarde accrochée à hauteur de ceinture et une décoration du côté gauche de la poitrine, Dumortier est figé dans une attitude dynamique, que le bras droit replié sur la poitrine accentue. On ne sait s’il commente, pérore ou commande, mais son attitude suscite l’envie de partager son élan. Parmi les détails, le sculpteur donne à voir un lion assis, tenant sous ses griffes avant un document sur lequel se lit aisément la mention « XXIV articles ». Dans sa main gauche, Dumortier tient peut-être le texte, enroulé, de son discours, tandis qu’à côte de son bras figurent deux livres, dont nul ne sait s’ils sont de botanique ou d’histoire.

Entouré à l’origine par une grille en fer forgé tandis que des arbres formaient un fonds de verdure, le monument Du Mortier faillit traverser indemne toute la Première Guerre mondiale. Ce n’est que le 7 novembre 1918 que des soldats allemands s’en prennent à lui, arrachant la statue de son socle et la faisant basculer. La statue est alors abîmée – on en voit encore la trace à hauteur des genoux – mais elle est réparée. Le socle quant à lui nécessite d’en élever un nouveau. Sur les parois latérales, sont représentées, en saillies, des graminées entrelacées et une feuille de fougère, références évidentes au botaniste. Vers 1822/1823, Dumortier avait en effet entrepris l'examen des graminées, et tenté une révision de leur classification qu’il publia (Observations sur les Graminées, 1823). Sobrement, sur la face avant du socle est gravée la dédicace déjà présente sur le socle initial :

A

BARTHÉLEMY

DU MORTIER

-- . --

ÉRIGÉ

PAR

SOUSCRIPTION NATIONALE

MDCCCLXXXIII

Lors du relèvement du monument dans les années 1920, une mention est ajoutée pour dénoncer l’acte de vandalisme des Allemands de 1918. En mai 1940, cette mention disparaît… D’autres aménagements, par temps de paix cette fois, concerneront l’environnement immédiat du monument qui trouve désormais place à l’angle du Pont-de-fer et du quai des Salines.

http://www.sculpturepublique.be/7500/Fraikin-BarthelemyDuMortier.htm (s.v. août 2013)

Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 44-45

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 286-287

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 392

Jacky LEGGE, Tournai, tome II : Monuments et statues, Gloucestershire, Éd. Tempus, 2005, coll. Mémoire en images, p. 18-22

Sybille VALCKE, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 399-401

P. HILDEBRAND, dans Biographie nationale, t. 30, col. 611-628

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 583

Quai des Saline

7500 Tournai

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Hubert et Mathieu GOFFIN

Il est très rare de rencontrer l’exemple d’un ouvrier nommément identifiable statufié dans l’espace public wallon. Le plus souvent des allégories rendent hommage à la masse des travailleurs anonymes, qu’ils soient métallurgistes, carriers, verriers, mineurs, débardeurs ou agriculteurs. À Ans, sur les hauteurs de Liège, c’est un mineur héroïque qui est honoré par un monument de belle taille. Ouvrier expérimenté, contremaître, le mineur Hubert Goffin (1771-1821) n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver une centaine de ses collègues bloqués sous terre, à la suite d’un coup d’eau dans la mine du Beaujonc (fin février, début mars 1812). Aidé par son jeune fils – lui aussi distingué sur le monument – Goffin réalise un acte de bravoure dont l’Europe entière a connaissance en quelques jours. L’empereur Napoléon en personne est sensibilisé et décide de lui accorder le titre de chevalier de la Légion d’honneur : Hubert Goffin devient ainsi le premier ouvrier à recevoir cette distinction (22 mars 1814). Le régime français connaît ses derniers moments en pays wallon ; à peine mis en place, le régime « hollandais » accorde une attention égale à l’héroïque mineur liégeois qui reçoit le titre de chevalier du Lion de Belgique, en 1815, de la part du nouveau roi Guillaume des Pays-Bas.

Si ces récompenses n’empêchent pas Goffin de trouver la mort dans un autre accident minier survenu en 1821, son souvenir est définitivement entré dans la mémoire collective. Le thème du bon ouvrier qui risque sa vie pour sauver ses camarades est abondamment repris. Ainsi, l’Académie française propose son exemple comme sujet d’un prix de poésie. Dans « sa » commune, il faut attendre 1912, et le centenaire du « miracle », pour qu’un monument soit érigé sur la place communale. L’œuvre a été confiée à Oscar Berchmans (1869-1950).

Ayant grandi dans un milieu tourné vers la peinture, Oscar opte pour la sculpture lorsqu’il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il fréquente aussi l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il apprend son métier. Au-delà de commandes pour les particuliers, Berchmans est souvent sollicité par les autorités liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme ceux dédiés à Georges Montefiore-Levi (1911) ou à Hubert Goffin à Ans. C’est le fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie (1930) qui constitue la plus belle réussite de celui qui enseignera aussi à l’Académie de Liège.

Confié à un artiste considéré comme l’un des meilleurs de son temps, le monument Goffin fait grand

e impression lors de son inauguration, en octobre 1912. Chacun se plait à reconnaître la simplicité à la fois émouvante et tragique d’une scène où le mineur courbé soutient son fils dans l’effort accompli. Casque rudimentaire sur la tête, Hubert Goffin s’appuie sur un piolet. Il est vrai que la foule s’est rassemblée en nombre (cfr HUYGEN, p. 19) pour saluer le monument dédié à un ouvrier, quelques semaines à peine après le scrutin de juin 1912 où les forces socialistes et libérales ont dû s’incliner une nouvelle fois devant une majorité catholique s’appuyant sur une forte représentation flamande, quelques semaines aussi après les violentes échauffourées sociales de Liège, qui se sont soldées par la mort de plusieurs personnes suite aux tirs de la gendarmerie.

À l’issue des importants travaux d’aménagement urbain de la ville d’Ans (début des années 2000), le monument Goffin a fait l’objet d’une rénovation et d’une nouvelle implantation, désormais place Nicolaï. Le centième anniversaire du monument et le bicentenaire de l’acte héroïque de Goffin ont fait l’objet d’importantes manifestations au niveau communal.

Ans et Awans, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2008, p. 44

Claude RAUCY, Hubert Goffin, chevalier de la mine, Ans, 2012

Henri HUYGEN, Hubert Goffin en 2012, livre informatique cfr http://www.huygenhenri.net/hubert%20goffin%20oct2008/lecteur.swf (sv. janvier 2014)

Place communale (transfert Place Nicolaï)

4430 Ans

Paul Delforge