G. Focant - SPW

Église Notre-Dame à Namur

L’église Notre-Dame a été construite de 1749 à 1753 par J.T. Maljean, architecte namurois. Initialement dédiée aux saints Pierre et Paul et servant d’église au couvent des Franciscains avant de devenir paroissiale, l’église change de dévotion et remplace la collégiale démolie en 1803. Construite en brique et pierre bleue selon un plan traditionnel, l’église comporte trois nefs de cinq travées, un transept saillant et un long chœur à trois travées fermé par une abside en hémicycle.

La façade compte deux registres, l’un ionique et l’autre composite, ornés de pilastres. Elle est ouverte d’un portail central en plein cintre dont la clé est millésimée « 1751 » et de portails latéraux. L’étage, percé d’une baie, est cantonné de deux ailerons et de deux obélisques. Le tout est dominé par un fronton triangulaire décoré d’une niche avec coquille.

La nef, flanquée de deux bas-côtés, s’élève sur deux niveaux. Les nefs sont couvertes de voûtes sur doubleaux, tandis que la croisée du transept est couronnée d’un dôme surbaissé et les bras du transept par des voûtes en cul-de-four. Des pièces du mobilier sont à remarquer : les vitraux d’Y. Gérard (XXe siècle), les autels, les confessionnaux, la clôture du chœur, etc.

Dans le chœur est conservée l’épitaphe des comtes de Namur Guillaume Ier et Guillaume II et de leurs épouses. Les sépultures d’origine de ces comtes se trouvaient dans l’ancienne église et disparurent en même temps que l’édifice qui fut démoli en 1750 pour être reconstruit. Les tombes furent remplacées par une épitaphe encastrée dans le décor du lambris du chœur. Il s’agit d’une dalle gravée, au décor rocaille encadrant l’inscription latine suivante : « in subjecta chrypta jacent ad beatam resurrectione comites namurcenses guillelmus primus et secundus pater filius cum uxoribus catharina a saubadia et johanna ab harcourt» (Dans cette tombe reposent les bienheureux comtes de Namur Guillaume premier et second, père et fils, et leurs épouses Catherine de Savoie et Jeanne d’Harcourt). L’épitaphe fait référence à Guillaume Ier le Riche (1324-1337-1391) et sa seconde épouse Catherine de Savoie (†1388) et à son fils Guillaume II (1345-1391-1418) et sa seconde épouse Jeanne d’Harcourt (1372-1456).

Ces deux comtes issus de la maison de Dampierre comptent parmi les derniers souverains à régner uniquement sur le comté de Namur avant sa vente au duc de Bourgogne. Guillaume Ier, cinquième fils du comte de Namur Jean Ier, connut un règne sans désordre majeur qu’il occupa à acquérir des fiefs dans le but d’agrandir son territoire. Son fils Guillaume II connut lui aussi un règne calme, passé à encourager l’industrie et fortifier le territoire. Mort sans descendance, son frère Jean III lui succéda.

Désacralisée depuis 2004, l’édifice est en attente d’un projet de réaffectation.

Rue Saint-Nicolas

5000 Namur

Classée comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant (SPW)

Cathédrale Saint-Aubain de Namur

Les origines d’un sanctuaire dédié à saint Aubain remontent en 1047 lorsque le comte de Namur Albert II décide de fonder une collégiale sous son patronage. En 1559, le nouveau roi d’Espagne et comte de Namur Philippe II réorganise les diocèses sur son territoire ; Namur devient siège d’un évêché et la collégiale devient cathédrale. L’édifice actuel ne correspond pourtant plus à celui des origines.

L’architecte Gaetano Matteo Pisoni reconstruit le monument entre 1751 et 1767. La façade principale s’inspire de l’architecture italienne : précédée d’un large perron, c’est une imposante paroi élevée en petit granit qui présente des décorations typiques de l’époque (colonnes à chapiteau corinthien et composite, frontons courbes ou triangulaires, oculi, balustrades, pots-à-feu, statues). Installée au centre de la place, face à l’ancien palais épiscopal, la cathédrale domine l’ensemble. Sa coupole surmontée d’un lanternon contribue à cette impression.

L’édifice, de brique et de pierre calcaire, est composé de trois nefs de trois travées, d’un transept peu saillant mais assez large et d’un chœur, de deux travées, annexé de chapelles basses à chevet plat. La façade, au répertoire typique du XVIIIe siècle, est entièrement élevée en petit granit selon un répertoire baroque tardif tempéré par le néoclassicisme.

L’intérieur, classique, est orné de stucs de couleur blanche, colonnes engagées, pilastres monumentaux, chapiteaux corinthiens et chérubins. La nef est couverte d’une voûte décorée d’étoiles dorées et de motifs végétaux, les collatéraux sont surmontés de petites coupoles en stuc et la croisée est coiffée d’une vaste coupole.

Le mobilier qui orne la cathédrale s’inscrit dans la continuité de la décoration mais provient pour la plupart d’autres églises environnantes (autel baroque de l’abbaye de la Ramée à Jauchelette).

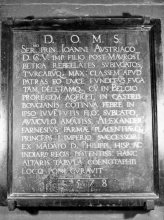

Depuis le Moyen Âge, la collégiale Saint-Aubain est une des sépultures des comtes de Namur. Les monuments funéraires ont disparu en même temps que le monument, au moment de sa destruction en 1751. Toutefois, derrière le maître-autel est encore conservée la pierre tumulaire de Don Juan d’Autriche, fils illégitime de Charles Quint. Gravée dans le marbre au XVIIIe siècle pour être placée à cet endroit, elle rappelle la mort de l’intéressé en 1578 près de Namur. Elle porte une inscription latine rappelant les fonctions du défunt et dont voici la traduction : « Au très illustre Juan d’Autriche, fils de l’Empereur Charles, sous son commandement, après avoir soumis en Bétique les Maures révoltés et mis en fuite l’immense flotte turque, anéantie à Patras, alors qu’il gouvernait la Belgique au nom du roi, la fièvre ne cessa de monter, il s’éteignit dans la fleur de l’âge après qu’Alexandre Farnèse, prince de Parme et de Plaisance eut été désigné par son oncle bien-aimé comme successeur au gouvernement, par mandat de Philippe, très puissant roi des Espagnes et des Indes. Cette table d’autel tient lieu de cénotaphe, 1578».

La première pierre avait été commandée par Philippe II lui-même et installée sur le maître-autel avec une urne en cuivre contenant le cœur du prince et un panier contenant son harnais de guerre, ses gantelets, son ceinturon, sa cotte d’armes… La niche était fermée par la pierre sur laquelle est gravée l’épitaphe. Enterré en premier lieu dans la cathédrale de Namur avec son collier de la Toison d’Or, il fut transféré à l’Escorial dès 1579.

La cathédrale Saint-Aubain est également un des lieux privilégiés de l’inauguration des souverains dans les anciens Pays-Bas. Point d’orgue de cette cérémonie, la cathédrale accueille le souverain qui reçoit de l’eau bénite et les compliments du doyen du chapitre. Il se dirige ensuite vers le chœur de l’église, où il s’assied sous un dais de velours rouge garni d’or avec son portrait. Après la messe, on passe aux prestations de serment de la part du souverain et des trois États. Les cérémonies de la cathédrale achevées, le cortège retourne à son point de départ.

Place Saint-Aubain

5000 Namur

Classée comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Arsenal de Namur

L’arsenal est un long édifice en pierre surmonté d’une vaste toiture à croupes en ardoises. Situé parallèlement à la Sambre, le bâtiment est le témoin exceptionnel d’un moment historique, des impératifs liés à ses fonctions originelles et d’une réhabilitation de qualité.

Construit en 1692-1693, juste après le siège victorieux de Louis XIV et selon les plans de Vauban, l’arsenal est utilisé comme grande halle militaire, ces fonctions imposant une structure en bois à toute épreuve. Le bâtiment est dès lors composé d’une ossature robuste et homogène, de planchers épais sur sommiers équarris et d’une toiture contreventée notamment par des croix de Saint-André. Le rez-de-chaussée abrite les trains d’artillerie et est situé en contrebas du quai de la Sambre. Le premier étage, lui, s’ouvre au niveau du quai, avec lequel il communique par un pont à cinq arches de pierre.

L’architecture minimaliste est rachetée par les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix en 1977. Réhabilité en un restaurant estudiantin, l’arsenal comporte également des salles de conférence ou de réception, des blocs de service, des sols et des escaliers conformes, ainsi que des baies et échancrures longitudinales. La reconversion, dirigée par Roger Bastin, architecte namurois, est achevée en 1982. Notons que la restauration de l’édifice s’est aussi accompagnée d’un traitement des abords.

Rue Bruno 11

5000 Namur

Classé comme monument le 11 juillet 1972

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Ancienne halle al'chair

Située en bordure de la Sambre, l’ancienne halle des bouchers de Namur a été bâtie de 1588 à 1590 sur ordre du gouvernement de Philippe II, en remplacement de la vieille halle en bois, propriété des comtes de Namur depuis le Moyen Âge et ensuite entrée dans les possessions des Habsbourgs.

L’édifice est bâti selon les plans de Conrad II de Nuremberg et Bastien Sion, maîtres des ouvrages du comté de Namur. Il s’agit d’un acte de propagande du régime espagnol après de longues années de troubles. Namur occupe le rôle de capitale dans cette politique de reconquête des Pays-Bas. Cette fonction symbolique transparait également au-dessus de l’entrée dans les «armoiries en grande forme de Sa Majesté mises à ladicte halle» (armoiries de Philippe II), réalisées en 1859 par Jehan David, tailleur de pierre, remplacées depuis par une simple peinture polychromée et enrichie de dorures par Jehan de Saive.

Ce cartouche d’assez belle taille présente en son centre un blason qui reprend les possessions de Philippe II : Castille, León, Grenade, Aragon, Sicile, Autriche, Bourgogne ancienne et moderne, Brabant, Flandre, Tyrol et, au centre de la composition, Namur. Ce blason est entouré du collier de la Toison d’Or placé sur une croix de Saint-André, symbole des ducs de Bourgogne et sommé de la couronne royale d’Espagne. Il s’agit ici d’une des traces d’importance de l’appartenance de nos régions à la couronne espagnole et ses souverains. Philippe II, fils de Charles Quint né en 1527 devient roi d’Espagne et souverain des Pays-Bas espagnols en 1556 suite à l’abdication de son père. De par ses possessions, il est notamment comte de Namur, comte de Hainaut, duc de Luxembourg, duc de Brabant ou encore duc de Limbourg. Prince espagnol de la maison de Habsbourg, il règne jusqu’à sa mort en 1598.

L’édifice est un long vaisseau en brique et pierre bleue au plan rectangulaire. Son architecture traditionnelle mosane est marquée par la Renaissance de la fin du XVIe siècle. Il est aujourd’hui l’unique témoin civil public et ce depuis la destruction de l’hôtel de Ville en 1826.

Construit sur trois niveaux surmontés d’une grande toiture ardoisée ponctuée de lucarnes, le bâtiment est imposant et caractérisé par de hautes fenêtres à croisée. Le bâtiment comporte de plus un exceptionnel escalier intérieur à volées droites superposées en pierre et bois, qui est probablement le plus ancien du genre.

Après avoir abrité une école dominicale, des magasins, un arsenal, un hôpital, un temple pour les troupes protestantes de la garnison hollandaise et un théâtre pour les troupes françaises suite au siège de 1746, l’ancienne halle deviendra le musée archéologique.

Rue du Pont 21

5000 Namur

Classée comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Ancienne abbaye Notre-Dame du Vivier

L’ancienne abbaye Notre-Dame du Vivier est un grand ensemble cistercien mentionné dès 1236. Le monastère est vendu à la révolution française et racheté par l’évêché de Namur qui le loua entre autres à l’IATA (Institut des Arts et Techniques Artisanales de Namur) comme pensionnat, aux Petites Sœurs de Bethléem, etc.

L’abbaye comprend un quadrilatère formé de l’église, d’un cloître, d’une hôtellerie et des bâtiments conventuels. Les édifices en moellon calcaire datent principalement du Moyen Âge, tandis que les constructions en brique et pierre bleue sur soubassement de calcaire ont été ajoutés durant les Temps modernes et notamment au XVIIIe siècle. L’ensemble marqué par des ajouts et des transformations n’en garde par moins son caractère exceptionnel reconnu par son classement et par son inscription au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

L’église date du XIIIe siècle mais a été reconstruite en 1904 dans un esprit de reconstitution archéologique. Composée d’une mononef, l’église est fermée par un chœur à chevet plat annexé de deux chapelles. L’accès est marqué par un grand portail en plein cintre du XVIe siècle gothico-renaissant.

Rue Notre-Dame du Vivier 153

5024 Marche-les-Dames

Classé comme monument le 22 janvier 1969

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Beffroi de Namur

Le beffroi de Namur est un cas atypique parmi les beffrois wallons puisque celui-ci était à l’origine la plus importante tour défensive de la troisième enceinte de la ville. Reconstruite au XIVe siècle à l’emplacement d’une autre tour, la tour Saint-Jacques – qui disposait dès le XVIe siècle d’une cloche communale annonçant l’ouverture et la fermeture des portes –, ne devient beffroi qu’en 1746, à la suite de l’incendie de la tour de l’église Saint-Pierre-au-Château, qui assumait ce rôle sur le site de la citadelle.

Bâtie d’un solide appareil de calcaire selon un plan circulaire, la construction est amputée en 1733 de près de la moitié de sa hauteur pour faire disparaître deux étages surmontés de créneaux et ne plus atteindre que 20 m. Coiffée d’un campanile à flèche bulbeuse, elle subit ses dernières modifications vers le milieu du XVIIIe siècle lorsque la sauvegarde des chartes et des archives de la Ville lui sont confiée. Le parement de pierre porte enfin en divers endroits les séquelles de la Première Guerre mondiale.

Rue du Beffroi

5000 Namur

Classé comme monument le 15/01/1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial (1999)

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Citadelle de Namur

Situé sur un éperon rocheux au confluent de la Meuse et de la Sambre, le site de la citadelle se développe au Xe siècle avec le comté de Namur. Mais l’organisation de la résidence comtale, dont le donjon, n’est pas clairement établie, sauf pour les deux tours semi-circulaires toujours visibles actuellement. Position stratégique entre la France et les Pays-Bas bourguignons, puis espagnols, la citadelle est agrandie à plusieurs reprises – notamment lors de la construction, en 1690, du fort d’Orange, du nom de Guillaume III d’Orange, qui, allié aux Espagnols, le fit ériger – et elle subit différents sièges, dont celui de Louis XIV en 1692. Démantelée par Joseph II, la citadelle est relevée par les Hollandais. Poste de commandement de la position fortifiée de Namur en 1914 et 1940, elle est totalement démilitarisée en 1975.

Outre le fort d’Orange, fortification enterrée dessinant un pentagone reconstruit durant la période hollandaise, les vestiges spécifiquement préservés englobent également un des accès à la place forte. Ainsi, la porte de Bordial, identifiable à son portail baroque et remontant au XVIIe siècle, clôturait, côté Sambre, les fortifications de Terra Nova, la dernière enceinte bastionnée construite sur un site devenu, dès le XIXe siècle, un haut lieu naturel, culturel et touristique.

Les murailles bénéficient actuellement d’une campagne de restauration.

Citadelle de Namur

5000 Namur

Site classé le 19 février 1991

Parties classées comme monuments les 16 octobre 1975, 7 avril 1977, 6 octobre 1978 et 2 mai 1996

Repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant

Hôtel Groesbeeck de Croix

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Construit en brique et calcaire de Meuse sur deux niveaux, l’hôtel de Groesbeeck de Croix acquiert sa physionomie actuelle au XVIIIe siècle. Bien que la façade arrière date de 1605, l’architecte est parvenu à conférer à l’édifice un style Louis XV bien typé. Le vestibule, présentant un décor finement stuqué, donne accès à un palier sous une impressionnante rotonde stuquée. Le premier étage, outre de beaux salons à décor peint sur toile, présente une salle dont le revêtement mural comporte des cuirs à motifs pressés au moule, dorés et colorés. La cuisine est tapissée de 1.250 carreaux de faïence. L’hôtel est aujourd’hui le siège du musée des Arts décoratifs du Namurois.

Rue Joseph Saintraint 3

5000 Namur

Classé comme monument le 29 mai 1934

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

Église Saint-Loup

Construite entre 1621 et 1645 par l’architecte de Saint-Charles-Borromée à Anvers, l’église Saint-Ignace des Jésuites de Namur – devenue Saint-Loup en 1773 – est remarquable par les voûtes en tuffeau à décor entièrement sculpté de ses nefs, dont la couleur claire contraste avec les marbres noirs et rouges des colonnes annelées et avec l’ensemble des confessionnaux en chêne superbement ouvragés.

À l’extérieur, la façade, intégralement refaite à l’identique en 1865-1867, développe une pompe toute particulière grâce à ses puissants pilastres et colonnes cannelés, à ses volutes du second étage et au troisième niveau qui porte en relief le monogramme du Christ.

Rue du Collège

5000 Namur

Classée comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Parc de Mariemont

Résidences secondaires des gouverneurs généraux des Pays-Bas depuis Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint – qui donna son nom au domaine –, différents châteaux se sont succédé au fil des siècles sur ce site, jusqu’au bâtiment moderne actuel. Celui-ci remplace la demeure des Warocqué, incendiée en 1960, et abrite le musée royal de Mariemont, riche des collections d’art occidental et oriental de cette famille d’industriels.

Le parc contient une importante collection dendrologique en Wallonie, avec des espèces rares (pécanier – noix de Pécan –, pommier d’Amour de 4,28 mètres de circonférence, etc.), un vaste jardin d’hiver et une belle roseraie.

Chaussée de Mariemont 100

7140 Mariemont (Morlanwelz)

Classé comme site le 3 septembre 2003

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon