IPW

Ruines de la forteresse de Fagnolle

Terre franche située aux confins de la principauté de Liège, Fagnolle appartient à la famille de Rumigny-Florennes à partir du XIIIe siècle. La première mention d’un seigneur de Fagnolle remonte à Hugues Ier en 1249 ; la seigneurie est entrée ensuite dans le patrimoine des Enghien et des Barbençon. Le château tombe aux mains des Français en 1554 et est repris l’année suivante par Guillaume le Taciturne qui le fait sauter tout en y maintenant une garnison. La ruine du château épuise le village même, qui est abandonné en même temps que la forteresse. Le château devient possession des princes de Ligne au début du XVIIe siècle et est abandonné en 1659. En 1770, la terre de Fagnolle est érigée en comté d’empire par Joseph II. Le château et la terre de Fagnolle ont sans conteste joué au Moyen Âge un rôle stratégique de premier plan dans la défense de l’Entre-Sambre-et-Meuse à l’époque où la forteresse devait défendre la trouée de l’Oise.

Le château, édifié en calcaire, dessine un quadrilatère ponctué de quatre tours circulaires et cerné par des douves. Le complexe, aujourd’hui en ruines, aurait été érigé au XIIIe siècle, probablement au moment de la première prise du titre de sire de Fagnolle par Hugues Ier Rumigny. Les quartiers d’habitation dateraient de la seconde moitié du XIVe siècle. Deux tours d’angle sont encore partiellement debout et présentent un bel appareil de moellons de calcaire ; au dos des remparts se trouvent les vestiges des bâtiments résidentiels.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant

Remparts et tour Salamandre

Situé sur un plateau rocheux dominant la vallée de la Hantes, le site stratégique de Beaumont est occupé dès l’époque romaine et choisi au XIe siècle par Richilde, épouse du comte de Hainaut Baudouin Ier, pour l’établissement d’une forteresse. À la fin du XIIe siècle, Baudouin IV le Bâtisseur entoure la ville d’une enceinte fortifiée et fait de Beaumont un des fers de lance du Hainaut dans la défense du territoire. L’importance et la gloire de la ville ne cesse de s’accroître par la suite et d’attirer l’attention des comtes de Hainaut.

En 1453, la seigneurie de Beaumont est engagée par Philippe le Bon à son favori Antoine de Croÿ et érigée en comté par Charles Quint en 1519 en faveur de Guillaume de Croÿ. Les XVIe et XVIIe siècles constituent ainsi l’âge d’or de la cité hennuyère : Charles de Croÿ restaure les remparts et poursuit les travaux du château construit par son père en 1549 et actuellement disparu. Les Croÿ vivent dans le luxe et le faste au cœur de Beaumont. Une épidémie décimant la moitié de la population en 1632 et un grave incendie détruisant les trois-quarts de la ville en 1639 entament le déclin de la cité, qui sera lourdement pillée par les troupes de Louis XIV en 1655.

L’enceinte fortifiée construite par Baudouin V nous est bien connue. Longue de 2360 m, elle était flanquée d’une trentaine de tours rondes et s’ouvrait par trois portes et par une poterne. D’importants travaux de réparation et de reconstruction de murailles écroulées furent effectués au XVe siècle. Ces fortifications ont été partiellement démantelées par les troupes du roi d’Angleterre Guillaume III en 1691 ; d’autres parties menaçant ruine furent détruites en 1720.

Aujourd’hui, Beaumont conserve toutefois de très importants témoins de ce système défensif voulu par les comtes de Hainaut. Le tronçon le mieux conservé des remparts se trouve à proximité de la tour Salamandre et borde le parc aménagé à l’emplacement de l’ancien château des Caraman-Chimay. Il comprend la partie inférieure des courtines en moellons, avec la tour Sainte-Barbe à la pointe de l’éperon et bien entendu la tour Salamandre.

Mentionnée sous ce vocable en 1432, elle est l’héritière d’un donjon élevé au XIe siècle et à partir duquel le noyau de Beaumont s’est développé. Restaurée en 1453, elle est chère au duc Charles de Croÿ qui l’embellit ; ses armes sont toujours visibles sur la tour aujourd’hui. Cet énorme donjon de plan rectangulaire superpose cinq niveaux ; son parement utilise le calcaire de Solre-Saint-Géry et le grès thudinien, pierres de la région. Tout en conservant son rôle militaire, la tour abrite également des logements, un oratoire, des cabinets de travail… Hormis cette tour, d’autres vestiges subsistent encore en plusieurs endroits de la ville, inclus dans des jardins ou des bâtiments. La tour Saint-Jean-le-Sourd et la tour royale sont partiellement conservées. La poterne, située dans une tour de garde aujourd’hui en ruines, nous est également parvenue. Tout comme la tour Salamandre, elle présente une clé armoriée effacée entourée du collier de la Toison d’Or.

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Fortifications médiévales et modernes

La capitale de l’État se doit bien entendu de posséder un système de défense digne de son rang. Une fois encore l’initiative vient de Notger, ce premier prince-évêque bâtisseur sous le règne duquel la physionomie de la ville a radicalement été modifiée. Notger donne à Thuin et Fosses-la-Ville leurs premières enceintes, il obtient de nombreuses prérogatives comtales sur ses domaines et mène une véritable politique militaire dont le point d’orgue est la construction de la première enceinte liégeoise. De cette œuvre millénaire, aucune trace visible ne subsiste. Si de récentes fouilles menées en 2011 ont permis de retrouver des fondations et si le tracé de cette enceinte nous est bien connu, force est de constater que l’œuvre notgérienne a bel et bien disparu.

Au XIe siècle, la ville est pourtant enfermée dans de hautes murailles, le Mont-Saint-Martin est un véritable éperon barré et plusieurs portes gardent les entrées de la ville. Le besoin d’agrandir le tracé de Notger se fait sentir dès la fin du XIIe siècle et se poursuit tout au long de la période médiévale. De ces constructions ne subsistent que peu de vestiges. La tour aux Moxhons, seul témoin des secondes fortifications liégeoises et datant de 1483, est encore visible au-dessus des degrés du thier de la Fontaine. Des travaux de consolidation sont entrepris sous le règne d’Érard de la Marck mais la plupart des interventions modernes sont exécutées sous les règnes des évêques de Bavière aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des vestiges de la porte et tour des Bégards sont également visibles dans la rue du même nom. Adossée aux terrasses de la colline, il s’agit d’une tour carrée en briques et calcaire du XVIIIe siècle. Au départ de l’esplanade Saint-Léonard, quelques vestiges de pans de murailles montant vers l’actuel site de la Citadelle sont encore visibles le long des sentiers de promenades et à travers la végétation.

Si le mur d’enceinte de la ville et les autres portes ont aujourd’hui disparu, le site de la citadelle témoigne encore de l’importance du site dominant la vallée et la cité. Une forteresse y est érigée dès 1255 par Henri III de Gueldre (1247-1274) mais la construction d’une véritable citadelle est entreprise sous le règne de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688). L’ouvrage, achevé en 1671, est détruit par les troupes françaises dès 1675 et reconstruit à partir de 1684. Malmenée et modifiée au cours des siècles par les Français et les Hollandais avant de devenir un lieu de promenade, la citadelle est un témoin marquant de la politique militaire des princes-évêques à l’Époque moderne.

Une autre trace significative se trouve sur le territoire de l’ancienne commune de Grivegnée. Dépendant de la mense épiscopale jusqu’en 1762, l’endroit est également la résidence de l’avoué ou bailli d’Amercoeur. Aujourd’hui isolée dans un groupe de bâtiments disparates, la tour du haut Vinâve appartient au prince-évêque depuis 1321. La construction actuelle date vraisemblablement de la seconde moitié du XIVe ou de la première moitié du XVe siècle malgré quelques remaniements. Le donjon superpose cinq niveaux élevés en moellons de grès et était jadis entouré de douves. Il constitue un des seuls témoins des constructions défensives qui jalonnaient le territoire liégeois au Moyen Âge et à l’Époque moderne.

Frédéric MARCHESANI, 2013

P.-H. Tilmant

Fortifications comtales de Namur

Ville de Meuse, Namur est habitée depuis le Néolithique. Fortifiée à l’époque romaine, elle devient centre commercial à l’époque mérovingienne. C’est toutefois au Xe siècle que le sort de Namur bascule : l’installation du premier comte de Namur Bérenger donne à la ville son titre de capitale. La population s’accroît de manière impressionnante et se propage au-delà du confluent, sur la rive gauche de la Sambre.

La rive droite de la Meuse fait quant à elle partie des possessions liégeoises et échappe à la juridiction des comtes de Namur. Réunissant l’ensemble depuis la fin du XIIe siècle, une enceinte clôture la ville et est renforcée par une série de tours dont trois subsistent. Namur devient à l’Époque moderne une des plus importantes places fortes d’Europe ; les fortifications se développent encore à la fin du XIVe siècle, une enceinte bastionnée double les remparts au XVIIe siècle et est une nouvelle fois renforcée par Vauban.

Trois témoins de l’ancien système de défense de Namur sont toujours visibles actuellement.

Située rue Basse-Marcelle, la tour Baduelle, dite également tour de la Monnaie, constitue un vestige de l’enceinte urbaine du XIVe siècle. Située en retrait de la rue dans une cour d’école dont l’accès est privé, il s’agit d’une tour semi-circulaire aujourd’hui à l’état de ruine très avancé et dont une portion de rempart est partiellement conservée à gauche.

Le beffroi de Namur, situé derrière la place d’Armes et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, était autrefois appelé tour Saint-Jacques. Cet édifice circulaire érigé en calcaire était compris dans la troisième enceinte de la ville, construite en 1388 sur les plans de l’architecte Godefroid de Boufiaule à la demande du comte de Namur Guillaume Ier. Probablement transformée au XVIe siècle, elle fut également restaurée par le magistrat de la ville en 1733. La tour de défense devient officiellement le beffroi de Namur en 1746 après l’incendie de celui de Saint-Pierre-au-Château. La construction, haute de trois étages, est coiffée d’un campanile en bois terminé par une flèche bulbeuse.

Enfin, la tour Marie Spilar est elle aussi un vestige de la troisième enceinte namuroise. Construite de 1388 à 1390 en moellons de calcaire, il s’agit également d’une tour semi-circulaire massive, cette fois sur deux étages et toiture d’ardoises. Les Espagnols poursuivent la défense de la ville à l’Époque moderne.

Charles Quint impose la construction d’un nouveau rempart en 1522 et trois grandes campagnes de travaux s’étalent entre 1630 et 1690. Deux bastions sont accolés à la muraille médiévale, les fossés sont élargis et de nouvelles portes d’entrée sont érigées. De celles-ci, seule subsiste la Porte de Bordial, sur la rive droite de la Sambre, caractérisée par son bossage baroque typique de l’époque.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant SPW

Enceintes communales de Tournai

Après avoir été défendue par une enceinte gallo-romaine et une enceinte épiscopale, Tournai est dotée d’une première enceinte communale dans la seconde moitié du XIe siècle. Elle protégeait les quartiers du Marché, de Saint-Piat et de Saint-Brice, soit 55 ha au cœur de la cité. Outre cette portion de courtine située aux abords du séminaire, ses portions conservées et protégées par le classement sont essentiellement la tour du Cygne, le Fort Rouge et la tour Saint-Georges. Cette muraille est octroyée par le roi de France Philippe-Auguste dans une charte royale conférant à Tournai le statut de commune. Plus étendue et plus imposante, nous en conservons des traces hors du sol contrairement à ses prédécesseurs.

Le Fort Rouge, tour d’angle greffée à cette première enceinte communale, est quant à elle un vestige des plus imposants des constructions défensives érigées à la suite de l’affranchissement de la ville par le roi de France en 1187. La bâtisse a été modifiée par les Français comme le témoigne une pierre de remploi, sculptée d’un écu aux armes de France porté par deux anges, présente au-dessus d’une baie du XVIIe siècle. Contemporaine et de même appareil, la tour Saint-Georges, de plan circulaire, est rattachée à un pan de muraille qui s’étend encore sur une bonne longueur.

La tour des Rédemptoristes, située dans le jardin du couvent de cet ordre et construite en moellons de calcaire tournaisien, affiche toujours un plan rectangulaire d’environ 1,50 m sur la courtine et rejoint la tour du Cygne, autre ouvrage défensif constitué de deux niveaux d’époques différentes. En juillet 2013, des archéologues du Service public de Wallonie ont retrouvé, non loin de celle-ci, une autre tour de la première enceinte communale de Tournai construite entre 1188 et 1202 sur la rive gauche de l’Escaut.

La Ville, à l’étroit dans ces murs, décide au tournant des XIIIe-XIVe siècles la construction d’une nouvelle enceinte englobant les nouveaux faubourgs de Tournai (seigneuries du Bruille et des Chaufours), soit une surface de 190 ha. L’enceinte comprenait 18 portes, dont deux portes d’eau fortifiées, et plus de 60 tours. Celles-ci étaient construites sur des plans circulaires, semi-circulaires et en U et étaient dotées d’archères philipiennes. Certaines d’entre elles étaient même renforcées d’étrier, sorte de baie placée sous l’archère qui permettait les tirs défensifs vers la base des tours.

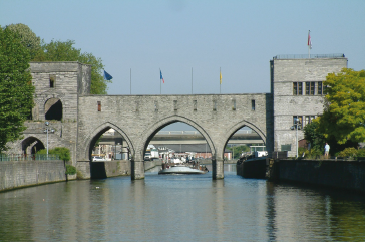

Suite à l’extension démographique du XIIIe siècle liée à la nouvelle prospérité économique de la ville, une seconde enceinte communale est mise en chantier dans le dernier quart du siècle et achevée dans les premières années du XIVe siècle. Démolie au XIXe siècle, son tracé est encore bien clair aujourd’hui et plusieurs témoins nous sont parvenus parmi lesquels le pont des Trous, rare exemple conservé de porte d’eau. L’édifice constituait l’accès à Tournai en aval du fleuve et a été construit en trois étapes de 1281 à 1329 environ. Remanié à plusieurs reprises, il a dû subir une lourde restauration en 1947 suite aux dégâts causés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les deux grosses tours situées aux extrémités étaient autrefois greffées sur la courtine et percées d’un passage. Parmi les tours et portes qui jalonnaient cette seconde enceinte, les tours de Marvis et Saint-Jean, ainsi que la porte de Marvis sont aujourd’hui conservées.

Actuellement, Tournai garde quelques vestiges de cette enceinte : le plus connu étant le Pont-des-Trous (seule porte d’eau fortifiée conservée de Belgique), mais également les tours Saint-Jean et de Marvis, situées le long du boulevard Walter de Marvis.

Jardins du Séminaire

7500 Tournai

Classée comme site le 5 décembre 1946 (portion de la première enceinte, tours, murs de courtine, jardins, plantations et restes de l’enceinte du XIIe siècle)

Frédéric MARCHESANI, 2013

Bruxelles, KIK-IRPA

Presbytère de Sombreffe

L’après-midi du 15 juin 1815, le feld-maréchal prussien Blücher est informé des combats de Charleroi et de la déroute de ses troupes. Il quitte Namur pour venir s’installer dans la région de Sombreffe. Il installe son quartier général au presbytère et y passe la nuit du 15 au 16 juin. Il en profite pour convenir d’un rendez-vous avec le duc de Wellington alors à Bruxelles. Le 16 juin 1815, ils se rencontrent au moulin de Brye, dit aussi de Bussy, à Fleurus où Blücher vient d’établir un nouveau quartier général. L’édifice, aujourd’hui disparu, se trouve alors en plein milieu du futur champ de bataille de Ligny.

Le presbytère de Sombreffe témoigne encore de ces événements historiques. Construit vers 1770-1780 par l’abbaye de Bonne-Espérance, il s’agit d’un bel édifice en brique et pierre bleue de style classique. Le mur du cimetière et le mur du couloir du presbytère gardent les stigmates des combats menés dans la région : deux boulets de canons y sont encore figés. Une des portes est elle aussi encore marquée de coups de sabre donnés par le feld-maréchal lui-même selon la légende ; ils ont été surnommés « les coups de la colère de Blücher ».

5140 Sombreffe

Frédéric MARCHESANI, 2014

G. Focant - SPW Patrimoine

Château des comtes de Namur et site de la citadelle

La place forte de Namur est incontestablement caractérisée par le site de la citadelle, occupé depuis la Préhistoire. C’est sur ce site stratégique que la résidence des comtes de Namur est construite à partir du XIIe siècle. Le château comtal occupe alors la zone la plus basse de l’éperon et s’étage en terrasses recoupées par un fossé en son point culminant. La collégiale Saint-Pierre-au-Château, citée dès le XIIe siècle et détruite en 1746, émergeait de l’ensemble des bâtiments. Les vestiges du château forment le noyau ancien de la citadelle. Si on ignore quand les comtes décidèrent de se fixer définitivement à cet endroit, l’existence d’une résidence comtale sur le site de la citadelle s’achève avec la vente du comté de Namur au duc de Bourgogne en 1421. La fonction résidentielle du lieu prend progressivement fin, le nouveau comte ne résidant pratiquement jamais à Namur.

Du logis comtal situé au point haut ne subsistent que l’âme de deux tours circulaires et quelques vestiges. En contrebas, vers le pont de Jambes, subsistent deux tours faisant partie de la seconde enceinte médiévale construite par le comte de Namur Guy de Dampierre : la tour Joyeuse et la tour César. La tour Dessus Bordial évoque quant à elle l’enceinte du XIVe siècle. Le site connaît ensuite un nouveau souffle et sa vocation militaire va croissante à partir du XVe siècle. Face à la principauté de Liège, Namur devient une place forte à la frontière de l’État bourguignon. Les ingénieurs de Charles Quint construisent une première véritable citadelle ; les Espagnols poursuivent le travail de fortification aux XVIe et XVIIe siècles. Vauban perfectionne l’ensemble après le siège de Namur par les armées de Louis XIV et les Autrichiens poursuivront l’occupation stratégique du site au XVIIIe siècle.

La citadelle de Namur, modifiée de tous temps, constitue encore aujourd’hui un site exceptionnel, conservant des vestiges de plusieurs époques et permettant à elle seule de témoigner de la présence des comtes de Namur, du Moyen Âge à l’époque autrichienne. Devant le fossé du donjon, une chapelle dédiée à saint Pierre fut élevée sous l’impératrice Marie-Thérèse en 1754 pour remplacer la collégiale détruite par un incendie suite à l’invasion des troupes françaises en 1746. Suite à la guerre de succession d’Autriche, l’empereur Joseph II décida du démantèlement partiel de la citadelle qui perdit son rôle militaire, jusqu’à l’annexion de nos territoires aux Pays-Bas en 1815.

Route merveilleuse 64

5000 Namur

Frédéric MARCHESANI, 2013

Boulet de canon français à Auvelais

Le moulage d’un boulet de la bataille de Fleurus est entouré de l’inscription «24 juin 1794», gravée dans la pierre.

rue du Pont à Biesmes

5060 Auvelais

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ancienne auberge Vincent

Siège d’une auberge en 1815 et situé place Verte, l’édifice abrite aujourd’hui un fleuriste.

C’est à cet endroit que le comte de Bourmont installe son quartier-général le 14 juin 1815.

Né le 2 septembre 1773, Louis Auguste Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, entre dans l’armée en 1788. Il prend part à la bataille de Valmy en 1792 et à celle de Wissembourg l’année suivante.

Accusé d’être royaliste, il est arrêté et emprisonné au Temple de 1801 à 1804 après une évasion qui le conduit au Portugal. Rentré en France en 1808, il rejoint l’armée d’Italie en 1810 puis prend part aux campagnes de 1813 et 1814.

Sous la première Restauration, il est placé à la tête de la 6e division militaire et rejoint le maréchal Ney pendant les Cent-Jours. Craignant pour l’indépendance nationale, il se rallie à Napoléon bien que royaliste.

Le 23 avril 1815 est prononcée la déchéance des Bourbons, décision de l’empereur qui fait définitivement basculer le comte de Bourmont : alors qu’il se trouve à Florennes, il décide le 15 juin 1815, à la veille de la bataille de Ligny, d’abandonner son commandement et de déserter en compagnie de son état-major.

Place Verte 35

5620 Florennes

Frédéric MARCHESANI, 2014

Musée communal de Nivelles

Tour Simone à Nivelles

L’histoire de Nivelles débute avec la fondation d’une abbaye au milieu du VIIe siècle. Au fur et à mesure de l’agrandissement du domaine et de la popularité d’un pèlerinage autour de la sépulture de sainte Gertrude, la ville prend de l’importance. Elle devient une des villes marchandes du duché de Brabant et atteint son apogée au XIIIe siècle lorsqu’une muraille de défense est érigée. Tout comme la plupart des villes du roman païs du duché de Brabant, Nivelles se trouve au sud des importantes terres brabançonnes et dès lors proches des comtés de Hainaut et de Namur. La période est aussi marquée par des luttes de pouvoir incessantes entre les abbesses de Nivelles, les ducs de Brabant et les bourgeois qui cherchent à s’émanciper de l’autorité seigneuriale. Au cours de l’Époque moderne, Nivelles est prise entre les feux des guerres de religion et des incessantes guerres européennes, bien qu’elle n’y joue aucun rôle stratégique.

De l’enceinte urbaine, percée de sept portes, défendue par trois tours et précédée d’un fossé large et profond, il ne subsiste actuellement que la tour Simone. Classée en 1950, elle est le seul témoin des fortifications élevées au XIIIe siècle. Haute de 8 m et de plan semi-circulaire, elle est édifiée en grès, pierre blanche et calcaire et percée de meurtrières. Après l’abandon progressif de Nivelles comme position stratégique, la tour devient en 1689 la salle de réunion de la gilde des arbalétriers avant d’être abandonnée à la fin du XIXe siècle ; elle a fait l’objet de deux campagnes de restauration, en 1958 et 2006. Elle abrite aujourd’hui un plan en relief de la ville en 1600 qui permet de se rendre compte de l’état des murailles à l’époque.

Rue Seutin 38

1400 Nivelles

Clasée comme monument le 11 octobre 1950

Frédéric MARCHESANI, 2013