SPW-Patrimoine

Forteresse de Crèvecœur et vestiges des fortifications

Siège d’un habitat depuis la Préhistoire, le site de Bouvignes et son attrait stratégique indéniable a de tous temps abrité des ouvrages défensifs.

À partir du Xe siècle, l’appartenance de Bouvignes au comté de Namur lui procure une position importante, principalement caractérisé par sa proximité avec sa rivale liégeoise, Dinant.

Dès le XIe siècle, un donjon est érigé sur l’éperon barré en même temps qu’une ville nouvelle qui concentre son habitat autour de l’église et du château réédifiés au XIIe siècle. En 1213, le comte de Namur accorde aux bourgeois de la ville des privilèges et des franchises : Bouvignes devient la seconde ville du comté, elle est le siège d’un baillage, circonscription administrative et judiciaire, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Au XIIIe siècle, des remparts ceinturent la ville au nord et au sud. La forteresse de Crèvecœur est construite au siècle suivant pour répondre aux constructions liégeoises mais c’est sous le règne de Charles Quint que son apogée est atteint. La place forte est toutefois détruite par les troupes du roi de France Henri II en 1554 et ne s’en releva jamais vraiment. Le site est progressivement abandonné.

Au début du XVIIe siècle, le château comtal se détache de la ville, des ordres religieux s’y installent et Bouvignes devient peu à peu une ville ouverte. Château et remparts sont démantelés, la ville devient véritablement une cité sans éclat au XVIIIe siècle.

Malgré son déclin à l’Époque moderne, Bouvignes conserve encore aujourd’hui d’innombrables traces de son prestigieux passé : des bâtiments liés à son statut de chef-lieu de baillage et des vestiges d’ouvrages défensifs.

Situées sur un promontoire rocheux en bordure de l’agglomération, les ruines de l’ancien château comtal témoignent de l’importante forteresse créée par le comte de Namur à la fin du XIe siècle. De considérables travaux d’agrandissement et d’adaptation interviennent aux XIVe et XVe siècles.

Aujourd’hui, le donjon ne subsiste plus qu’à l’état de ruines, envahies par la végétation. Dominant la ville, les ruines du château de Crèvecœur témoignent elles aussi de l’importance défensive de Bouvignes au Moyen Âge. Cette seconde forteresse est érigée par le comte de Namur vers 1321 suite au siège de la ville par le prince-évêque de Liège Adolphe II de la Marck. Avec le château comtal, Crèvecœur assure la défense de la localité au cours des multiples phases de la lutte entre les deux bourgades voisines. La forteresse est toutefois mise hors d’usage par Henri II en 1554.

Du système défensif, nous conservons plusieurs ouvrages parmi lesquels la porte de la Val, proche de l’église Saint-Lambert. Cette ancienne porte d’entrée de la ville, remarquablement conservée, est composée de deux tours circulaires encadrant un passage voûté datant de la fin du XIVe siècle. Elle constitue le seul témoin notable des fortifications dont la ville était entourée depuis la charte communale de 1213 jusqu’au démantèlement par les Espagnols en 1672.

D’autres vestiges des remparts médiévaux sont visibles rue de Meuse : un court pan de muraille évoque le souvenir de la porte Chevalier, autrefois entrée nord de l’enceinte. Plus loin se trouve une tour semi-circulaire, appelée tour Gossuin.

En face du n° 40 de la rue de Meuse se trouve une trace liée au duc de Bourgogne et comte de Namur Philippe le Beau (1478-1506).

Héritier des possessions habsbourgeoises et bourguignonnes, il devient également par mariage lié au roi de Castille et de León. Véritable fondateur de la dynastie espagnole et autrichienne des Habsbourgs, il est le père de Charles Quint.

La dalle, datée de 1505, est placée dans le mur de soutènement d’accès à l’église et figure les armes martelées du comte et une inscription à sa base : « Philippe, par la grâce de Dieu roi de Castille, de León et de Grenade, archiduc d’Autriche, prince d’Aragon, duc de Bourgogne, comte de Flandre et de Namur ». En dessous, un second blason martelé est entouré du collier de la Toison d’Or entre deux croix de Bourgogne.

5500 Bouvignes-sur-Meuse

Frédéric MARCHESANI, 2013

Bruxelles, KIK-IRPA

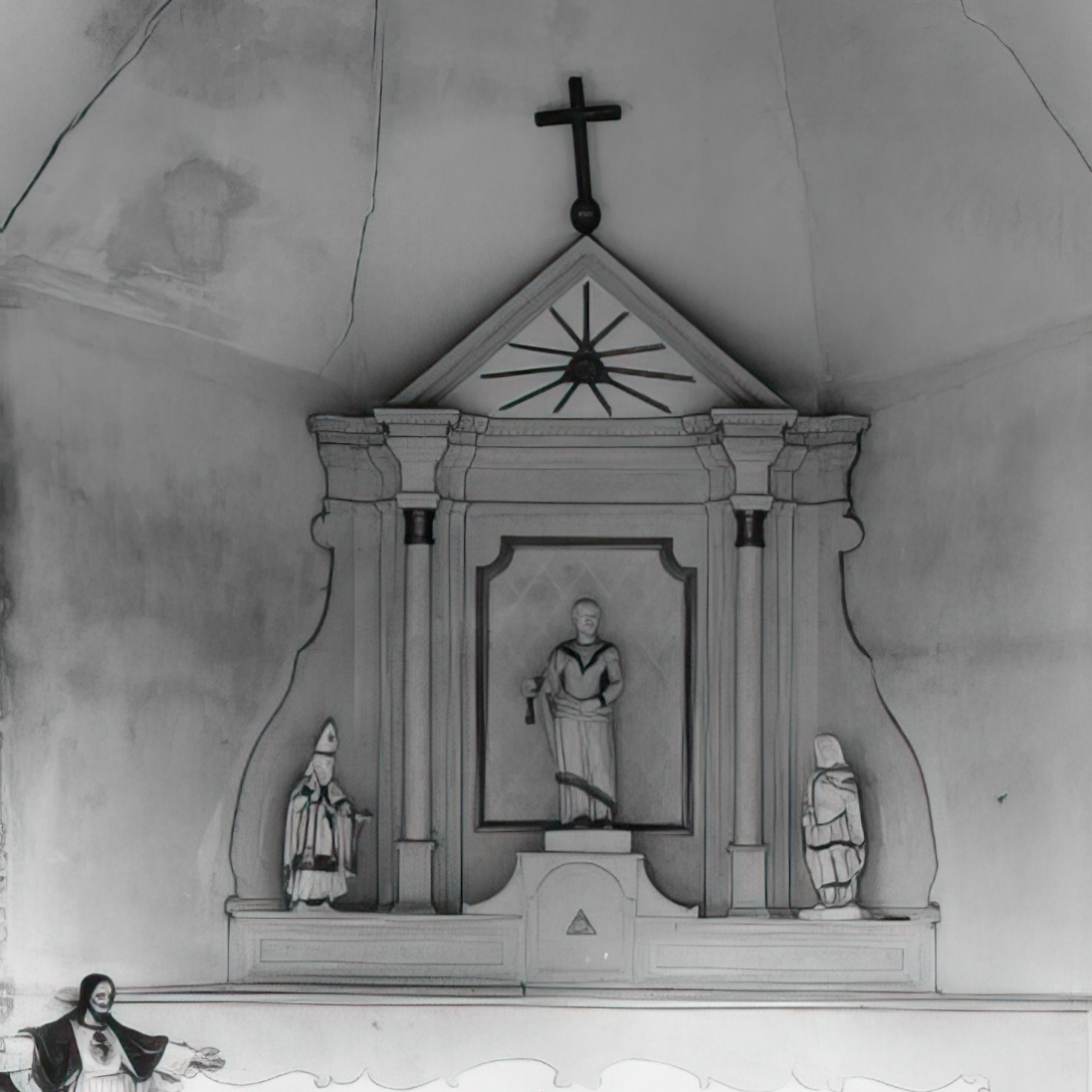

Chapelle Saint-Pierre de Boneffe

Située à l’angle de la rue de Taviers-Branchon, la chapelle Saint-Pierre est un petit édifice carré en briques peintes et pierre bleue de style néoclassique. Sommée d’un clocheton cubique coiffé d’une pyramide elle-même surmontée d’une croix, l’édifice comporte une inscription, sur le devant de l’autel « Saint Pierre, protégez-nous comme vous nous avez protégés des cosaques en 1814, de Blücher en 1815 ».

Elle rappelle le passage de troupes russes et prussiennes dans la région lors des dernières campagnes napoléoniennes. Les cosaques, cavalerie légère de l’armée russe, traversent la Wallonie depuis l’est dans les premiers mois de 1814 afin de rejoindre Paris et la campagne de France. Blücher et les troupes prussiennes figurent parmi les protagonistes les plus importants de la campagne de 1815.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ancienne auberge du roi de Rome

L’édifice situé au n° 21 de la rue des Maux était autrefois appelé "auberge du roi de Rome", en hommage au fils et héritier de Napoléon.

L’édifice a aujourd’hui été transformé en habitation et un commerce s’est installé au rez-de-chaussée. Toutefois, quelques éléments de façade rappellent encore son ancienne appellation. Le rez-de-chaussée est décoré de part et d’autres de colonnes surmontées d’une couronne de lauriers. Le balcon en fer forgé du premier étage est également décoré d’une couronne de lauriers et de lances rappelant les fonctions militaires. Enfin, l’aigle impériale se trouve toujours au centre de l’édifice, entre le premier et le second étage.

Rue des Maux 21

7500 Tournai

Frédéric MARCHESANI, 2014

Traces liées au duché de Luxembourg

De nombreux autres bâtiments et monuments sont liés de près ou de loin à leur passé luxembourgeois parmi lesquels ceux cités ci-après.

1. Arlon, immeuble « les caves », résidence du gouverneur ou prévôt d’Arlon. Lourdement remaniée, la bâtisse conserve une entrée cochère en plein cintre fermée par une porte de bois à motifs gothiques et un passage couvert de même style voûtée d’ogive et millésimé 1566.

2. Arlon, fortifications françaises de 1681 autour de la Knipchen faisant du promontoire une enceinte bastionnée témoin de l’occupation de la ville par les troupes de Louis XIV.

3. Arlon/Autelbas, ruines du château des seigneurs d’Autel, seigneurie luxembourgeoise, haut-lieu de la résistance au régime de Bourgogne. Ancien château fort remontant au XIIIe siècle édifié sur l’emplacement d’une place forte et transformé en maison seigneuriale au XIVe siècle. Assiégé et ruiné en 1413, il est reconstruit par la suite mais est définitivement ravagé par un incendie en 1983. Manteau de cheminée aux armes des seigneurs d’Autel (encastré dans le mur extérieur).

4. Arlon/Guirsch, château de Guirsch, siège de la seigneurie hautaine de Guirsch. Imposante construction de la fin de l’Ancien Régime (1749-1763), dans un vaste parc arboré et constituant la troisième demeure de la seigneurie de Guirsch, ayant succédé au château détruit par les Bourguignons en 1413 et au château des Busleyden datant du XVIe siècle. Panneau aux armes des Marches-Vilain XIIII ; fronton couronné d’un tableau aux armes des Marches-de Reiffenberg.

5. Arlon/Guirsch, église Saint-Willibrord, érigée au XVIe siècle à partir de l’ancienne chapelle castrale. Armoiries des Busleyden, seigneurs de Guirsch.

6. Arlon/Sterpenich, château-ferme de Sterpenich, notamment propriété de Jean-Baptiste Henron, conseiller-receveur général des aides du duché de Luxembourg. Attesté comme château défensif au XIVe siècle, il date pour l’essentiel du XVIIe siècle dans sa configuration actuelle.

7. Aywaille (Amblève), ruines du château d’Amblève ou château des Quatre Fils Aymon ou Neuf-Chasteau-sur-Amblève, siège de la justice de Sprimont et de ses seigneurs (Aywaille faisait partie du quartier de Durbuy et Sprimont de la seigneurie Au-delà des Bois, tous deux possessions luxembourgeoises). Construite sur un éperon rocheux, la forteresse remonte au Xe siècle ; elle est agrandie restaurée à l’époque bourguignonne et démolie en 1578 à la demande d’Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas espagnols.

8. Aywaille/Harzé, moulin banal du seigneur de Harzé mentionné pour la première fois au XVIe siècle ; remaniements au XIXe siècle.

9. Bastogne, ancienne prévôté, érigée au XVIIIe siècle.

10. Beauraing, château de Beauraing, siège d’une seigneurie luxembourgeoise connue comme pairie du comté de La Roche. La seigneurie est érigée en baronnie par Charles Quint en 1555. La fin de l’Ancien Régime entraine la destruction de la place forte. Du château subsistent néanmoins d’importants vestiges dont des tours portant des noms en rapport avec les anciens pays wallons : tour Charles Quint, tour du Hainaut, tour de Namur.

11. Beauraing/Javingue, château de Javingue, ancienne demeure du bailli de la prévôté d’Agimont reconstruite en style classique en 1770. La seigneurie de Javingue était en effet comprise dans le comté d’Agimont.

12. Bertogne/Longchamps (Rollé), château de Rolley ou Rollé, siège d’une seigneurie hautaine, arrière-fief luxembourgeois (fief du comté de La Roche). Relève au XVe siècle de Jehan de Bollant, conseiller des ducs de Bourgogne. Siège d’une cour de justice.

13. Bertogne/Flamierge (Roumont), château de Roumont, situé en bordure de la « chaussée Marie-Thérèse », reliant Bruxelles et Luxembourg. Construit en 1764 sur les bases d’une maison seigneuriale antérieure : Joseph II le visite et y prend le déjeuner le 4 juin 1781.

14. Bertrix/Cugnon, château Pierlot, demeure des princes de Loewenstein, seigneurs hautains de Chassepierre et siège de la haute-Cour et du baillage de Cugnon-Chassepierre. Pierre de remploi dans une dépendance XIXe siècle aux armes des princes de Loewenstein, datée de 1756.

15. Burg-Reuland, ruines du château de Burg-Reuland, siège d’une seigneurie depuis le Xe siècle (Terre de Saint-Vith), propriété des comtes de Luxembourg au XVe siècle et dont les seigneurs ont été à un moment chambellans du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. Pierre d’angle armorié Pallandt-Millendonck. Château incendié par les troupes françaises et définitivement saccagé au XIXe siècle.

16. Burg-Reuland, église Saint-Étienne, mausolée de Balthasar de Pallandt et d’Élisabeth de Millendonck, seigneurs de Reuland.

17. Chiny/Izel, église Saint-Pierre, monument funéraire de Laurent de Neuheuser, receveur des domaines du comté de Chiny (†1796).

18. Clavier/Ocquier (Vervoz), château de Vervoz, siège d’une seigneurie hautaine et d’une cour féodale du duché de Luxembourg, aux mains des Tornaco depuis le XVIIIe siècle. Pierre aux armes des Tornaco, 1764, façade nord.

19. Daverdisse, château de Daverdisse, ancien château des seigneurs de Daverdisse (chef-lieu de quartier et siège d’une seigneurie hautaine). Ne subsistent aujourd’hui de l’ensemble que deux tours d’angle probablement du XVIe siècle et intégrées à un nouveau château édifié à partir de 1732. En contrebas, quelques monuments funéraires de seigneurs de Daverdisse sont intégrés au mur de clôture du cimetière.

20. Durbuy, maison no 62 rue Éloy, habitation du prévôt de la terre de Durbuy.

21. Durbuy, château de Durbuy, ancienne propriété des comtes de Durbuy, issus de la maison comtale de Namur. Mentionné pour la première fois en 1078, par deux fois incendié par les Liégeois ; importants remaniements au cours des siècles.

22. Durbuy, ancienne halle, siège principal sous l’Ancien Régime des activités judiciaires et administratives de la terre de Durbuy. Bâtiment en pans-de-bois principalement daté du XVIe siècle également appelé « maison espagnole » ou « halle aux blés ».

23. Durbuy, vestiges de murailles de l’enceinte médiévale de la ville.

24. Durbuy, maison nos 113-115 rue du comte Théodule d’Ursel, habitation achetée en 1630 par Nicolas de Blier, prévôt de Durbuy.

25. Durbuy, église Saint-Nicolas. Pierre sépulcrale portant l’inscription « échevin de la franchise de Durbuy et haut voué de la prévôté et terre … » (fond de l’édifice).

26. Durbuy/Grandhan, église Saint-Georges. Dalle de « François de Cassal, seigneur de Rendeux, capitaine de cavalerie pour sa majesté catholique, prévôt et grand gruyer de Durbuy » ; pierres de deux Lambert de Han, prévôts de Durbuy (mur du fond à droite).

27. Durbuy/Grandhan (Petite-Eneille), château-ferme, siège d’une seigneurie dépendant de Durbuy.

28. Durbuy/Izier, ferme de Fermine, siège d’une seigneurie. Bâtiments construits entre le XVIIe et le XXe siècle sur base d’un logis plus ancien.

29. Durbuy/Izier, ferme de la tour, seigneurie citée dès 1124, donjon du XIVe siècle.

30. Durbuy/Wéris, maison médiévale no 12 rue de Heyd, sans doute liée au statut de Wéris au Moyen Âge, siège d’une des quatre cours de la terre de Durbuy. Également tour seigneuriale.

31. Érezée/Amonines (Blier), château-ferme de Blier, siège sous l’Ancien Régime d’une seigneurie dépendant de Durbuy (tour ouest, écus et armoiries de Jean-Ernest de Hamal, seigneur de Blier, 1673).

32. Érezée (Erpigny), château-ferme d’Erpigny, siège du fief aux Oiseaux dépendant de Durbuy (armoiries du seigneur François de Montini et de son épouse sur la cheminée, 1727).

33. Érezée/Soy, château-ferme de Soy. Portail, dalle avec blason de François-Antoine de Cassal, seigneur de Soy et prévôt de Durbuy (1717).

34. Étalle, église Saint-Léger-et-Saint-Blaise, mémorial funéraire de François de Senocq (1611), lieutenant prévôt de Chiny et monument funéraire de Servais François de Baillet, député ordinaire de l’État noble du duché de Luxembourg (†1750).

35. Étalle, château de la Margelle ou « grosse tour », édifié en 1283 par le comte Thibaud II de Bar afin de consolider sa suzeraineté sur le comté de Chiny en édifiant une ville neuve fortifiée. Incendié en 1596 par les troupes françaises et restauré à partir de 1602. Sous l’Ancien Régime, château des seigneurs d’Étalle.

36. Étalle/Sainte-Marie-sur-Semois, gisant de François de Malberg, seigneur de Sainte-Marie, Hollange et Vance, 1725 (enchâssé dans le mur du cimetière).

37. Florenville, ancienne gendarmerie rue du Monty, ancienne maison castrale du fief de Florenville, siège d’une seigneurie.

38. Gouvy/Bovigny, moulin de Cierreux, ancien moulin banal du comté de Salm déjà mentionné en 1600.

39. Gouvy/Cherain, ancien moulin banal, propriété des seigneurs de Houffalize. Attesté dès 1564 et resté en activité jusqu’en 1971. Bâtiments aujourd’hui des XVIIIe et XIXe siècles.

40. Gouvy/Limerlé (Steinbach), château des Beurthé, seigneurie achetée en 1626 par Martin de Steinbach à Philippe IV et reconstruite à partir de 1721. Girouettes millésimées 1766 ajourées des initiales de Michel-Joseph Beurthé, seigneur du lieu.

41. Gouvy/Montleban, moulin. Un des moulins banaux de la seigneurie d’Houffalize avec ceux de Cherain, Les Tailles et Houffalize. Gouvy était partagé sous l’Ancien Régime entre la seigneurie d’Houffalize et le comté de Salm. Cité depuis 1545 et remanié au XIXe siècle.

42. Habay/Habay-la-Vieille, monument adossé à l’église : dalle funéraire de Servais François Marchant, capitaine et prévôt d’Arlon.

43. Hastière/Agimont, ruines du château d’Agimont, ancienne possession liégeoise (comté d’Agimont) inféodée notamment aux comtes de Chiny avant d’entrer dans les possessions du duché de Luxembourg. Détruit par les Français en 1554, il est racheté en 1555 par Charles Quint qui le reconstruit en sa qualité de duc de Luxembourg. Passé près d’un siècle possession française, il est rendu aux Pays-Bas en 1773 et est alors constitué en seigneurie hautaine. Ancienne forteresse en ruines (juste une tour subsiste), nouvel édifice construit en 1880.

44. Havelange/Barvaux-Condroz, château de Ramezée, enclave luxembourgeoise en terre liégeoise, la seigneurie revient au XVIIIe siècle à Pierre Grégoire de Vivario, nommé baron du Saint-Empire par Joseph II en 1782. Ensemble homogène en U de style classique construit en plusieurs étapes à partir du XVIIIe siècle.

45. Herbeumont, ruines du château d’Herbeumont, siège d’une importante seigneurie haute-justicière crée peu avant 1200, issue de la terre d’Orgeo et résidence des baillis de la seigneurie de Cugnon-Chassepierre jusqu’à la fin du XVIe siècle. Détruit par les troupes françaises en 1657, le site est abandonné avant d’être fouillé pour la première fois en 1973.

46. Houffalize, vestiges des murailles et tours d’angles de la seconde forteresse des seigneurs de Houffalize. Au Moyen Âge, la localité est un site défensif coincé entre deux boucles de l’Ourthe, entourée de murailles et flanquée d’un château féodal. La ville a été profondément meurtrie en 1944 lors de la bataille des Ardennes.

47. Houffalize/Mabompré, ancien château de Mabompré, siège d’une seigneurie hautaine et remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles par les seigneurs de Mabompré.

48. Houffalize/Mont (Taverneux), ensemble clôturé anciennement dénommé « haute cour » en raison de son rôle de cour de justice sous l’Ancien Régime.

49. La Roche-en-Ardenne/Beausaint, ferme au no 17 dont la partie la plus ancienne constitue les restes de l’ancien château féodal, siège d’une seigneurie hautaine du comté de La Roche reconstruite au milieu du XVIIe siècle.

50. La Roche-en-Ardenne, maçonneries no 10 rue Chamont, vestiges des remparts construits en 1332 par Jean l’Aveugle, probablement d’une tour.

51. La Roche-en-Ardenne/Samrée, ferme de Hennet, siège d’un fief dépendant du comté de La Roche.

52. Léglise, maison communale, bâtie sur le site de l’ancien château dont une aile des écuries subsiste. Pierre armoriée du XVIIe siècle aux armes des Lanchette d’Obange, de la Cour et de Sologures, seigneurs d’un fief de la prévôté de Neufchâteau.

53. Marche-en-Famenne/Aye, ferme du château, siège d’une seigneurie hautaine depuis 1672.

54. Marche-en-Famenne/Hargimont, château de Jemeppe, siège d’une seigneurie hautaine.

55. Marche-en-Famenne/Humain, château de Humain, siège d’une des quatre pairies du comté de La Roche sous l’Ancien Régime. Fronton de 1756 avec armes martelées du seigneur Charles de Rossius.

56. Marche-en-Famenne, hôtel de ville, ancienne halle du XVIIe siècle dont l’étage servait de salle de réunion à la Cour de justice de la prévôté de Marche.

57. Marche-en-Famenne, musée de la Tourelle, ancienne tour des remparts de la ville.

58. Meix-devant-Virton/Villers-la-Loue, église Saint-Hubert, dalle funéraire d’Alexandre d’Alouine de Beauregard (†1717), « lieutenant-colonel d’infanterie au service de sa majesté catholique et major des ville et duché de Luxembourg et comté de Chiny ».

59. Nassogne/Grune, château et ferme de Grune, siège d’une seigneurie hautaine dépendant du comté de La Roche. Dalle à l’arrière de l’édifice portant l’inscription « Gilles de Mozet, seigneur de Grune, capitaine d’une compagnie des Esleux luxembourgeois pour le service des sérénissimes Archiducs de Brabant… ».

60. Neufchâteau/Hamipré, église Notre-Dame. Pierre tombale partiellement illisible « Godefroid Hadei escuyer (…) prévôt et voué héréditaire de la seigneurie du neucha… », vers 1676-1700 ; dalle de Lambert Mourman, « capitaine et prévôt des ville et terre du Neuchatau », 1731 ; dalle de Jean de Thierry « capitaine et prévôt des ville et terre de Neuchateau », 1756.

61. Neufchâteau/Grandvoir, château de Grandvoir, siège d’un fief de la prévôté de Neufchâteau. Massif château-ferme construit principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles.

62. Neufchâteau/Grandvoir, ancienne forge de Grandvoir, construite en 1668 par François de Valfleury, prévôt de Neufchâteau. Caractérisé par une tourelle cylindrique du XVIIIe siècle et deux bâtisses simples du XIXe siècle.

63. Neufchâteau/Grapfontaine, ferme de Montplainchamps, siège de l’ancien fief de ce nom.

64. Neufchâteau, tour griffon, un des derniers témoins du château fort de Neufchâteau, avec quelques vestiges de l’enceinte dont la Tour Carrée.

65. Neufchâteau, ancien moulin banal, à proximité du moulin Roland. Petit ensemble enduit du XVIIIe siècle.

66. Onhaye/Anthée, château de Fontaine, siège de la seigneurie de Fontaine partagée entre comté de Namur et comté d’Agimont (Liège), passée dans le territoire du duché de Luxembourg en 1555.

67. Rendeux/Marcourt, imposante maison construite vers 1632 en remplacement du château de Montaigu, siège de la prévôté du même nom (comté de Montaigu) et d’une haute cour de justice.

68. Rendeux/Marcourt, site de l’ermitage Saint-Thibaut, lieu occupé du XIe au XVe siècle par le château des comtes de Montaigu.

69. Rendeux (Rendeux-Bas), château et ferme de Rendeux-Bas, siège d’un fief dépendant du comté de La Roche. Propriété construite au XVIIe siècle et aménagée au siècle suivant par les seigneurs du lieu.

70. Rochefort/Lavaux-Sainte-Anne, église Saint-Rémi. Dans le collatéral nord, épitaphe de Jacques Renard « Baron de Roveroit, seigneur de Lavaux, en son temps général de l’artillerie de sa majesté catholique (…) » (1656).

70. Rochefort/Mont-Gauthier, ferme de Briquemont, seigneurie luxembourgeoise passée par achat aux comtes de Rochefort en 1556.

71. Rouvroy/Dampicourt, château de Montquintin, possession du comté de Chiny puis duché de Luxembourg. Vestiges du château féodal dont les origines se situent entre les XIe et le XIIIe siècle, plusieurs fois ruiné et reconstruit au fil des siècles. Siège sous l’Ancien Régime de la seigneurie de Montquintin.

72. Rouvroy/Dampicourt, église Saint-Quentin à Montquintin. Chapelle des seigneurs de Montquintin. Clé de voûte aux armes des Ville, seigneurs du lieu au XVe siècle ; pierre funéraire de la famille de Seys, autres seigneurs du lieu.

73. Saint-Hubert/Mirwart, château de Mirwart, ancienne seigneurie, siège de la terre de Mirwart, profondément remanié.

74. Sainte-Ode/Tillet, château-ferme de Laval, siège d’une seigneurie relevant de la prévôté de Bastogne. Ensemble de bâtiments comprenant l’habitation principale autour d’une cour-ferme et un donjon néomédiéval.

75. Saint-Vith, tour Büchel (Büchelturm), dernier témoin de l’ancienne fortification de la ville élevée en 1350 par Johann von Valkenburg. Tour cylindrique de deux niveaux comprenant encore une dalle de grès portant une inscription témoignant de son histoire.

76. Saint-Vith/Recht, bornes de l’enclave de Salm (Poteauer straße) de 1778. Ces hautes bornes de schiste de Recht délimitaient sous l’Ancien Régime l’enclave de Salm et sont encore visibles dans les bois du Huppertzberg, entre Recht et Poteau.

77. Tellin/Grupont, maison espagnole ou « du bourgmestre », siège de la Haute Cour de justice de Grupont à l’Époque moderne. Belle maison en pans-de-bois, briques et torchis datée de 1590.

78. Tellin, ancien relais de la poste impériale, construit en 1750 à l’emplacement des ruines du château des seigneurs de Tellin. L’endroit se trouvait sur l’axe très important reliant Paris à Marche et Liège.

79. Tintigny/Rossignol, église Notre-Dame de l’Assomption, monument funéraire de Gilles de Waha, capitaine et officier du comté de Rochefort.

80. Vaux-sur-Sûre/Sibret, église Saint-Brice. Dalle de Louis de Carcano « gentilhomme de la sa… de sa maiesté à Bastogne, seigneur de Sibret, Assenoy, Arloncourt », 1714.

81. Vielsalm (Salmchâteau), château de Salmchâteau, édifié en 1362 suite à un octroi de la comtesse de Salm, Mahaut de Thuin. Résidence des comtes de Salm et siège du comté du même nom jusqu’en 1500 ; ensuite, résidence d’un haut officier et d’un personnel de garde. Incendié à deux reprises au cours des guerres de succession d’Espagne puis d’Autriche.

82. Vielsalm, site de l’ancien château des comtes de Salm, en ruines.

83. Virton/Bleid, maison forte ou château de Bleid, construite vers 1573 par Henri de Sterpigny, prévôt d’Arlon, lieutenant-général d’artillerie des Pays-Bas et gouverneur de la région. Bâtisse de la seconde moitié du XVIe siècle présentant une tourelle défensive, un corps d’habitation et des bâtiments agricoles ; importants remaniements en 1818.

84. Virton/Chenois, église Saint-Pierre, dalle funéraire de Jean Foulon (†1610) « receveur et gruyer des villes et prévôté de Virton » provenant de l’ancienne église détruite en 1941.

85. Virton/Latour, église Saint-Martin, dalle funéraire de J.-B. des Baillet (†1714), « conseiller de courte robe au conseil provincial de Luxembourg et député ordinaire de l’État noble des pays et duché de Luxembourg et comté de Chiny ».

86. Virton/Saint-Mard, château de Laittres ou vieux castel de Saint-Mard, forteresse de plaine défendant les positions avancées du comté de Luxembourg au XIIIe siècle. Reconstruit en 1589, réparé au XVIIe siècle et transformé en château de plaisance au XVIIIe siècle.

87. Virton/Saint-Mard, église Saint-Médart, pierres tombales provenant de l’ancienne église démolie en 1872. Dalle de Jean Didier Rossignon (†1819), « avocat au conseil souverain de Luxembourg » ; dalle de Jean Didier Rossignon (†1784), « juge assesseur des villes et prévôté de Virton ».

88. Vresse-sur-Semois/Orchimont, ancien château d’Orchimont, siège d’une seigneurie appartenant à la puissante famille d’Orchimont puis au duc de Luxembourg. Devient le siège d’une prévôté en 1609. Seuls quelques vestiges sont conservés parmi lesquels une petite tour ronde, remontée de ses ruines au XXe siècle et quelques pans de murs en schiste.

89. Wellin, vestiges de l’enceinte médiévale.

90. Wellin/Lomprez, vestiges de l’enceinte fortifiée de l’ancienne ville (XIIe siècle), fief du duché de Luxembourg. Ancienne ville fortifiée dont les remparts et les fossés sont en partie conservés et développés à partir d’un château aujourd’hui disparu. Une charte de 1264 précise que Lomprez est tenu en fief et en hommage par le comte Henri V de Luxembourg. De l’ancienne enceinte de plan polygonal sont conservés des pans de murs et appareillages en schiste, grès et calcaire, ainsi que les vestiges d’une tour d’angle et d’une demi tour.

91. Wellin/Sohier, château de Sohier, siège d’une seigneurie hautaine. Édifice fortement modifié notamment au XIXe siècle mais conservant des parties et bases des XVIe et XVIIe siècles.

92. Waimes/Robertville, château de Reinhardstein, reconstruit en 1354 par Renaud de Waimes sur autorisation du duc Wenceslas de Luxembourg. Waimes faisait partie de la principauté-abbatiale de Stavelot-Malmedy. Toutefois, la forteresse de Reinhardstein se trouvait à la pointe septentrionale du duché de Luxembourg, aux confins des principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy. Déjà citée en 1354, la forteresse médiévale a connu d’importantes dégradations à partir du XIXe siècle et reconstruite à partir de 1969.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Jo Van Hove

Parc du Vieux-Cimetière à Soignies et ses remparts

Non loin de la Grand-Place et de la collégiale se trouve le site dit du Vieux-Cimetière, adossé à l’enceinte urbaine de 1365. Attesté depuis la première moitié du XIVe siècle, ce cimetière a été désaffecté en 1890 et transformé en jardin public arboré. Il a toutefois conservé un grand nombre de monuments funéraires en pierre calcaire, qui en font une sorte de musée en plein air de la production des carrières locales entre le XVe et le XIXe siècle.

On y accède par un très beau portail baroque datant de 1667 et provenant de la collégiale. Outre la chapelle du Vieux-Cimetière, remontant au XIIe siècle, on y trouve un superbe calvaire monumental, sculpté par Louis Legros en 1808, et d’abondantes dalles et chapelles funéraires dont certaines constituent un chemin de croix original.

Plusieurs monuments ont fait l’objet d’une restauration ces dernières années. Parmi ceux-ci, le monument de Jean Joseph Bottemanne (1772), dressé contre le mur de clôture et orné d’un « homme à moulons » (cadavre dévoré par la vermine) ; ou celui de Sébastien Rombaux (1817) qui, par son ornementation, met à l’honneur les outils du tailleur de pierre. On y trouve aussi un monument de membres de la famille Wincqz, décédés entre 1742 et 1852, représentants de cette importante lignée de maîtres carriers.

L’ensemble est planté de tilleuls centenaires et s’inscrit le long d’une ruelle qui épouse le tracé de l’ancien chemin de ronde des fortifications sonégiennes.

Rue Henri Éloy

7060 Soignies

Classé comme monument et comme site le 4 août 1989

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Vestiges des fortifications de Soignies

Bien que liée au comté de Hainaut et à ses souverains, Soignies est au Moyen Âge profondément sous l’emprise du chapitre de la collégiale Saint-Vincent qui, en véritable seigneur de la ville, contrôle l’administration et la justice, ainsi que la vie économique. L’évolution de la bourgade atteint une étape d’importance en 1365 lorsque débute l’érection d’une enceinte qui permet à Soignies d’accéder au rang de Bonne Ville du comté de Hainaut. Le sac de la ville par les troupes du comte de Flandre un an plus tôt avait en effet décidé le chapitre à doter la cité de fortifications. L’enceinte urbaine de Soignies se présente sur un plan des plus simples : elle est constituée d’importantes levées de terre, bordées par de larges fossés partiellement inondés et interrompus par quatre portes fortifiées. Le système est renforcé au 15e siècle par l’érection de murailles de pierre et de tours maçonnées pouvant abriter armes et matériel.

À partir de 1677, les fortifications sont progressivement démantelées et démolies. Aujourd’hui, la physionomie de la ville reste marquée par ce système défensif : les rues s’organisent selon un plan radioconcentrique à partir de la collégiale et l’enceinte reste perceptible dans son tracé. Plusieurs vestiges sont toutefois parvenus jusqu’à nous tels ceux présents ici ainsi que d’autres situés à l’angle de la rue Neuve et de la place du Jeu de Balle. Le rempart du vieux cimetière suit encore le tracé de l’enceinte et rend compte de la structure des défenses sonégiennes.

Rue Neuve et rue Félix Éloy

7060 Soignies

Classés comme monument le 11 août 1980

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Vestiges des fortifications de Soignies - 1

Les origines de Soignies sont irrémédiablement liées à la fondation d’une abbaye dédicacée à saint Vincent au milieu du VIIe siècle. Autour de la collégiale et du chapitre, une localité de type rural se développe à partir du Xe siècle. Au XIe siècle, Soignies passe du pagus de Brabant à celui de Hainaut. En 1142, le comte de Hainaut Baudouin IV octroie à Soignies une charte-loi qui fixe les droits et devoirs respectifs du chapitre et de la population libre.

Bien que liée au comté de Hainaut et à ses souverains, Soignies est au Moyen Âge profondément sous l’emprise du chapitre de la collégiale Saint-Vincent qui, en véritable seigneur de la ville, contrôle l’administration et la justice, ainsi que la vie économique.

L’évolution de la bourgade atteint une étape d’importance en 1365 lorsque débute l’érection d’une enceinte qui permet à Soignies d’accéder au rang de Bonne Ville du comté de Hainaut. Le sac de la ville par les troupes du comte de Flandre un an plus tôt avait en effet décidé le chapitre à doter la cité de fortifications. L’enceinte urbaine de Soignies se présente sur un plan des plus simples : elle est constituée d’importantes levées de terre, bordées par de larges fossés partiellement inondés et interrompus par quatre portes fortifiées. Le projet initial ne comporte donc ni murailles ni tours.

Le système est renforcé au 15e siècle par l’érection de murailles de pierre et de tours maçonnées pouvant abriter armes et matériel. À partir de 1677, les fortifications sont progressivement démantelées et démolies.

Aujourd’hui, la physionomie de la ville reste marquée par ce système défensif : les rues s’organisent selon un plan radioconcentrique à partir de la collégiale et l’enceinte reste perceptible dans son tracé. Plusieurs vestiges caractéristiques sont toutefois parvenus jusqu’à nous : on retrouve des fragments de remparts place du jeu de balle, à proximité de l’ancienne porte de Braine et d’autres vestiges à l’angle de la rue neuve et de la place du jeu de balle. D’autres murailles subsistent à l’angle des rues Neuve et Eloy. Le rempart du vieux cimetière suit encore le tracé de l’enceinte et rend encore compte de la structure des défenses sonégiennes.

Rue Neuve et rue Félix Éloy

7060 Soignies

Classés comme monument le 11 août 1980

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Château Antoine

Le château Antoine forme un complexe de bâtiments composés d’un donjon et d’un château-ferme. Jadis entouré de douves alimentées par le ru d’Hollogne et aujourd’hui situé dans un parc arboré, l’ensemble est dominé par une haute tour médiévale, la « Tour Antoine », érigée par le chevalier Antoine de Jemeppe, seigneur local ayant pris le parti des Waroux dans la guerre de lignage qui les opposa aux Awans entre 1297 et 1335.

L’historien Jacques de Hemricourt rapporte que la construction de la tour débuta vers 1295. Sa masse verticale presque entièrement aveugle de 17,20 m de hauteur, sans le toit, impressionne tant aujourd’hui qu’à l’époque. Elle comporte quatre étages, construits en grès houiller et calcaire de Meuse, des pierres de la région.

L’intérieur de cette bâtisse a conservé plusieurs témoins de son dispositif ancien : une cave voûtée, une cuisine avec une large cheminée et un étage résidentiel. Le donjon se caractérise ainsi par son côté à la fois militaire mais également privé.

C’est dans cette tour que plus de 300 habitants de la localité périrent asphyxiés par le feu bouté en 1636 par l’armée de Jean de Weert, un ennemi du prince-évêque de Liège.

À côté de la tour se trouve le château-ferme d’une conception toute différente présentant des façades de la fin du 17e siècle et du début du 18e siècle. On y accède par une tour-porche de trois niveaux contre laquelle sont accolés les bâtiments, disposés en U autour d’une cour ouverte.

Rue A. de Borre 11

4101 Jemeppe-sur-Meuse

Classé comme monument le 7 décembre 1979

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Château de Courtejoie

Un premier château est érigé à cet endroit au 12e ou au 13e siècle. Il était la propriété de la famille Courtejoie, seigneur de Jemeppe. Deux bâtiments voisins reliés par une construction récente forment aujourd’hui le château Courtejoie, aussi appelé château d’Olloy ou d’Oley.

Au numéro 36 se trouve une bâtisse, peut-être du 15e siècle, actuellement occupée par une bibliothèque communale. Ce quadrilatère de briques et pierre calcaire était autrefois entouré de douves et est caractérisé par son très beau portail, jadis précédé d’un pont-levis. Ce portail cintré est surmonté d’une grande dalle moulurée frappée des armoiries effacées de « COVRTEIOYE » et « BOVBAY » (seuls les noms subsistent), probablement celles de Jean de Courtejoie, seigneur de Grâce-Hollogne décédé en 1623, et de son épouse Jeanne de Boubay. De part et d’autre de cette dalle, on devine d’anciennes meurtrières.

La façade était autrefois prolongée par une tour circulaire, située à l’emplacement de la grotte Notre-Dame de Lourdes, aménagée au 19e siècle. À côté, la seconde construction affiche une belle façade de style Renaissance mosane érigée au 16e siècle, en briques, calcaire et tuffeau.

Après avoir appartenu à la famille Courtejoie, le château passa à la famille de Lexhy, dont l’un de ses membres fut bourgmestre de Jemeppe. Il est la propriété de la commune depuis 1963.

Rue Arnold de Lexhy 36

4101 Jemeppe-sur-Meuse

Classé comme monument le 18 mars 1980

Institut du Patrimoine wallon

Château d'Aigremont

Siège d’une forteresse redoutable, le site d’Aigremont est à la fin du Moyen Âge la possession de Guillaume de la Marck, puissant seigneur en lutte avec le prince-évêque Jean de Hornes. Le site est acquis en 1717 par Mathias Clercx, chanoine de la cathédrale de Liège, afin d’y ériger une nouvelle demeure de plaisance.

Le château actuel a ainsi été bâti entre 1717 et 1725 dans le pur style de l’architecture liégeoise du 18e siècle. Situé sur un rocher abrupt dominant la Meuse, l’édifice est précédé d’une cour d’honneur.

À l’est de celle-ci se trouvent des jardins à la française. La façade principale est surmontée d’un fronton triangulaire décoré d’une horloge.

De l’autre côté, la façade arrière adopte la même disposition. Le fronton de celle-ci est décoré des armoiries des Clercx.

L’intérieur somptueux du château contraste avec la sobriété de l’extérieur. La vaste cage d’escalier est ornée de nombreuses peintures murales à l’italienne, dans l’esprit typiquement baroque. Elles offrent un foisonnement de représentations aux sujets mystérieux et légendaires. Le hall et la cage d’escalier ont été reconnus patrimoine exceptionnel.

Entre le château et ses jardins se trouve une petite chapelle baroque construite en 1725. Dédiée à saint Mathias, elle possède une belle façade décorée d’un chronogramme datant la construction. On y trouve également une niche abritant une statue du saint patron de l’édifice et, au sommet, les armoiries polychromes de Mathias Clercx.

De l’autre côté, en contrebas, se situe l’ancienne ferme domaniale.

Rue du Château 12

4400 Les Awirs

Classé comme monument et comme site le 16 janvier 1978

Institut du Patrimoine wallon