Musée de Mariemont

Jusqu’en 1773, une société commanditée par le gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine, exploitait du charbon dans la forêt de Mariemont. Les travaux d’extraction reprennent ensuite dès les premières heures du régime français, alors que le domaine royal a été déclaré bien national et que l’ancien palais a été ravagé par les révolutionnaires. La concession change plusieurs fois de mains dans les années qui suivent l’annexion, et la situation est quelque peu chaotique.

Il faut attendre le 23 mars 1801, et l’intervention du Premier Consul, pour stabiliser la situation, en accord avec les autorités départementales. La concession des exploitations charbonnières est alors définitivement accordée à Jean-Baptiste Hardenpont, marchand de charbon et membre de l’administration municipale de Mons. L’inauguration officielle a lieu le 31 mars suivant, mais la société n’existe sous cette forme que quelques mois.

La concession est, en grande partie, rachetée par Nicolas Warocqué, qui crée en 1802 la société des charbonnages du parc de Mariemont. Ce fondateur d’une véritable dynastie de maîtres charbonniers est à l’origine de la renaissance du site. Il acquiert un immense domaine de 27 hectares en 1819 et s’y fait construire un château de plaisance, disparu aujourd’hui. Le domaine appartient de nos jours à la Fédération Wallonie-Bruxelles et abrite, dans un superbe parc arboré, le musée royal de Mariemont.

Parmi les collections du musée, une plaque de bronze rappelle la destinée des lieux sous le régime français. Réalisée à la demande de J.-B. Hardenpont, on peut y lire « Bonaparte, Premier Consul de la République ; Chaptal, ministre de l’Intérieur ; Garnier, préfet du département de Jemmape [sic]. Concession des mines de Marimont [sic] accordée au citoyen Hardempont, par arrêté des consuls du 16 pluviôse an 9 ».

Frédéric MARCHESANI, 2014

Province de Liège – Musée de la Vie wallonne. Photo G. Destexhe

Musée de la Vie wallonne à Liège

L’ancien couvent des Frères Mineurs, dont les bâtiments actuels ont été édifiés à partir de 1655, constitue un ensemble architectural d’une grande importance au cœur de Liège. De style Renaissance mosane, le couvent est construit autour d’un quadrilatère en brique et calcaire de deux étages percés de baies et couverts de bâtières d’ardoises. Gravement sinistrés au cours de la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments conventuels ont été rénovés entre 1963 et 1970 en respectant le style ancien, tout en s’adaptant à une affectation muséale. Une nouvelle rénovation dans le même esprit est menée avec plus d’audace en 2008, dans la foulée du renouvellement de la scénographie du musée de la Vie wallonne.

Parmi les très riches collections de l’institution se trouve une guillotine, utilisée à Liège pour les exécutions capitales sous le régime français à partir de 1796. Conservée un temps par les Hollandais, elle fonctionne sur la place aux Chevaux (actuelle place de la République française) jusqu’en 1824. On y trouve aussi le sabre et la jambe de bois de Jean-Joseph Charlier dit « jambe de bois », héros de la Révolution belge de 1830 ayant vraisemblablement perdu sa jambe droite à la bataille de Waterloo. Dès l’âge de 20 ans, il entre dans l’armée et participe à la campagne d’Allemagne entre 1813 et 1814 dans les rangs de l’armée française.

Cloître de l'ancien couvent des Frères Mineurs, actuellement Musée de la Vie wallonne, rue Moray, classé comme monument le 03 février 1953

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Musée de la Vie montoise (ou musée Jean Lescarts)

Le musée de la Vie montoise, ou musée Jean Lescarts, est installé dans l’infirmerie de l’ancien couvent des filles de Notre-Dame, transformé en musée de Folklore en 1934 et situé aujourd’hui à côté du musée des Beaux-arts. Il s’agit d’une très belle bâtisse en brique et pierre bleue, construite en 1636 dans le pur style de l’époque.

Parmi les collections du musée se trouvent plusieurs souvenirs de la période française. On y trouve des cachets de la période napoléonienne, le sabre du colonel Ignace-Louis Duvivier 9, ainsi qu’une plaque commémorative de l’inauguration des travaux du canal de Mons à Condé le 18 octobre 1807.

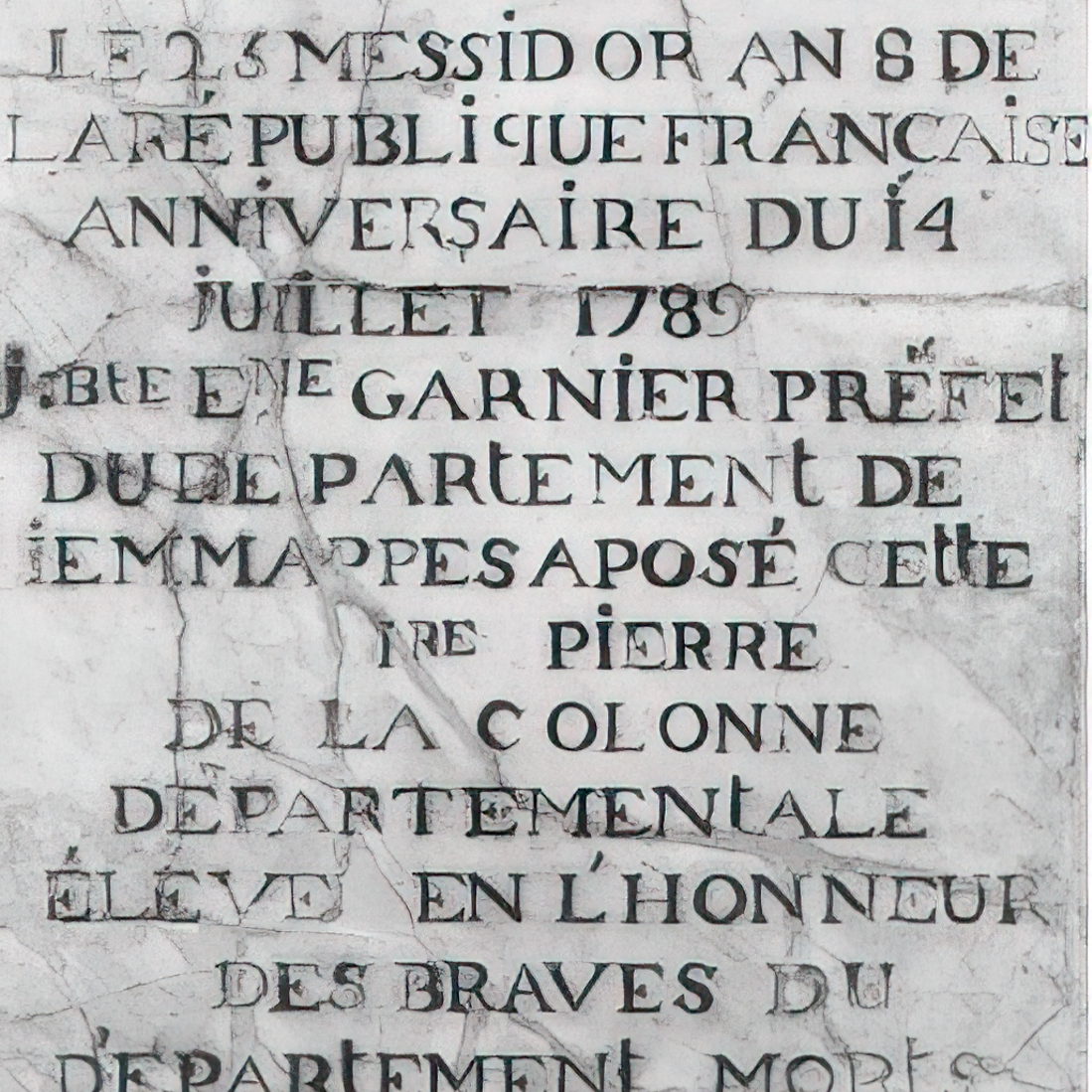

La première pierre de la colonne départementale de Jemappes y est également conservée (photo). Dans chaque préfecture, une colonne avait été élevée sur une place publique sous le Consulat. À Mons, le monument devait se trouver sur la Grand-Place mais ne fut jamais érigé… Seule une cérémonie de pose de la première pierre fut organisée le 14 juillet 1800. De cet événement est conservée une dalle en marbre blanc, de 60 cm de longueur sur 50 cm de largeur, gravée de l’inscription suivante : « Le 25 messidor an 8 de la République française, anniversaire du 14 juillet 1789, J. B[aptis]te E[tien]ne Garnier, préfet du département de Jemmappes [sic] a posé cette 1re pierre de la colonne départementale élevé [sic] en l’honneur des braves du département morts pour la défense de la République ».

Les pièces les plus significatives de cette période proviennent de France et ont été offertes à la ville de Mons. Il s’agit de pierres de la prison de la Bastille, détruite dès les premières heures de la Révolution française à Paris. À l’époque, la remise d’une maquette de la prison, ou de simples pierres, aux municipalités et clubs révolutionnaires était fréquente. Sous la République, elles étaient considérées comme de véritables objets de culte, mais elles perdent ce statut sous l’Empire, lorsqu’elles sont souvent remisées dans les caves et greniers des hôtels de ville. Avec la Restauration, beaucoup sont détruites ou tout simplement oubliées.

La pierre conservée à Mons a été offerte à la société des amis de la liberté et de l’égalité, à la suite de la bataille de Jemappes. Cette pierre, entourée d’un cadre en bois peint des couleurs françaises, est ornée d’un bas-relief représentant un bonnet phrygien posé sur un piédestal sur lequel est inscrit « vivre libre ou mourir ». Ce bas-relief est entouré d’une longue inscription : « Aux amis de la liberté de Mons. Cette pierre tirée des cachots de la Bastille détruite par le patriote et républicain Palloy r’appellera [sic] à tous ceux qui veulent être libres que les Français ont détruit les monuments du despotisme, terrassé les despotes et qu’ils préfèrent la mort à l’esclavage. Exemple à suivre par tous les peuples amis de la liberté. Donné aux citoyens de Mons lors de la fameuse bataille gagnée par l’armée française sur les despots [sic] le 6 novembre 1792, l’an premier de la République française ». La pierre avait à l’origine été placée dans la salle Saint-Georges avant d’être transférée au musée.

Le musée possède un second exemplaire du même genre. Plus petite que la précédente, elle porte simplement les inscriptions « cette pierre vient des cachots de la Bastille » et « donné le 14 juillet 1790 par Palloy patri[o]te ». La ville de Mons fut probablement gratifiée de cet honneur au cours de la première occupation française dans nos régions. Depuis 1790, chaque préfecture reçut en effet une pierre de la prison et, en 1793, Mons était la seule ville de Wallonie à accueillir le siège d’une préfecture.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Musée communal de Nivelles

Ancien refuge de l’ordre des Trinitaires d’Orival, cette belle demeure de style Louis XV abrite aujourd’hui les collections du musée communal d’archéologie, d’art et d’histoire de Nivelles.

On accède à cet édifice monumental de 1763-1764 par deux portails donnant sur une cour pavée. La façade donnant sur la cour s’élève sur deux niveaux de cinq travées et s’organise en double corps. À l’intérieur, un grand hall d’entrée aux plafonds recouverts de stucs rocaille abrite un très bel escalier orné de fleurs.

En 1804, le propriétaire du bâtiment fait don de l’édifice aux pauvres de la ville. La maison devient propriété du bureau de bienfaisance ; celui-ci y installe un atelier de charité de tisserands qui fonctionnera jusqu’en 1812. Une inscription sur la façade en rappelle le souvenir : l’inscription « 1805. Atelier de travail » côtoie les couleurs du drapeau français. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1815, l’édifice a accueilli le duc de Wellington.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Musée archéologique de Namur

Située en bordure de la Sambre, l’ancienne halle des bouchers de Namur a été bâtie de 1588 à 1590 sur ordre du gouvernement du roi d’Espagne Philippe II par Conrad II de Nuremberg et Bastien Sion, maîtres des ouvrages du comté de Namur.

Reconnue Patrimoine exceptionnel de Wallonie, la « halle al’Chair » est construite en brique et pierre bleue. Elle constitue un des derniers témoins de l’architecture traditionnelle mosane de la fin du XVIe siècle. Élevé sur trois niveaux surmontés d’une grande toiture ardoisée ponctuée de lucarnes, le bâtiment est imposant et caractérisé par de hautes fenêtres à croisée. Boucherie à l’origine, l’édifice connaît, dans les siècles suivants, de nombreuses affectations : école dominicale de l’évêché de Namur, magasin, arsenal, hôpital, temple protestant, salle de théâtre, salle du Conseil communal, école primaire et, enfin, depuis 1855, et pour quelques mois encore, siège du musée archéologique de Namur.

Tout comme à Mons pour le département de Jemappes, le musée de Namur possède, dans ses collections, la première pierre de la colonne départementale de Sambre-et-Meuse. La cérémonie de pose de cette pierre avait, elle aussi, eu lieu le 14 juillet 1800, en présence du préfet Emmanuel Pérès.

Contrairement à Mons, cette colonne fut bien érigée sur la place d’Armes de Namur. Simple, le monument se composait d’une colonne carrée en pierre, de 2 mètres de hauteur. Cette colonne fut détruite en 1814 au moment de la chute de l’Empire et de l’arrivée des troupes coalisées dans nos régions. La « première pierre » resta enfouie sous le pavement et a été retrouvée en 1865 et déposée au musée.

Cette pierre carrée, de 85 cm de large, est polie et recouverte de l’inscription suivante : « Première pierre de la colonne à ériger à la mémoire des braves du département de Sambre et Meuse morts pour la défense de la patrie, posée par le citoyen Pérès, préfet du département de Sambre et Meuse, le 25 messidor an VIII de la République française ».

La pierre se trouve toujours au musée aujourd’hui ; elle est encastrée dans un mur du grand escalier. Comme à Mons, le musée archéologique de Namur compte également, dans ses collections, une pierre de la Bastille.

Frédéric MARCHESANI, 2014

D. Timmermans

Moulin Naveau et monument « aux trois victoires françaises de Fleurus »

Le 16 juin 1815, vers 11 heures du matin, Napoléon arrive à Fleurus. Il s’installe dans l’auberge de la Barrière, située en contrebas du moulin Naveau et démolie en 1999. Il y prend une collation et y rencontre le maréchal Grouchy.

Situé à l’intersection de la rue de l’Observatoire et de la chaussée de Charleroi, le moulin Naveau est considéré comme l’observatoire de Napoléon pendant la bataille de Ligny. Remontant probablement à la fin du XVIIIe siècle, il s’agit d’un ancien moulin à vent, aujourd’hui dépourvu de ses ailes. Une plaque commémorative a été apposée au-dessus de la porte d’entrée ; on y lit simplement « Observatoire de Napoléon. 16 juin 1815 ».

À côté du moulin se trouve un imposant monument commémoratif des « trois victoires françaises de Fleurus ». Il a été érigé le 13 septembre 1936 par un comité franco-belge et porte l’inscription : « Aux victoires françaises de Fleurus. Luxembourg 1690 – Jourdan 1794 – Napoléon 1815 ». Les trois noms de batailles sont surmontées d’un bas-relief illustrant chaque victoire : une fleur de lys symbolise celle des troupes de Louis XIV, menées par le maréchal de Luxembourg contre les troupes hollando-autrichiennes le 1er juillet 1690 ; un bonnet phrygien rappelle la victoire de Jourdan le 26 juin 1794 ; l’aigle impériale illustre la dernière bataille victorieuse de Napoléon à « Ligny-sous-Fleurus » le 16 juin 1815.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Moulin Al’Poudre

Cet ancien moulin à huile, mentionné depuis le XVIIe siècle, prend son nom actuel sous l’Empire, après avoir servi de magasin à munitions pour les armées françaises. Situé au bord de l’Orne, il s’agit d’une ferme-moulin typiquement brabançonne. In fine, il remplit les fonctions de magasin à fourrage en 1815, peu avant les batailles de Ligny et de Waterloo.

Le moulin fonctionne jusqu’en 1963 et abrite aujourd’hui un centre de mariages et de réceptions.

Frédéric MARCHESANI, 2014

D. Timmermans

Monument Guillaume von SCHWERIN

Un monument rend hommage au comte Guillaume von Schwerin, colonel à la tête de la 1re brigade de la réserve de cavalerie du 4e corps d’armée de von Bülow. Il est tué dans les premiers combats qui opposent les Prussiens à la Garde impériale après la bataille de Waterloo. Mortellement blessé à 15h30 le 18 juin, il est enterré à la hâte non loin du monument actuel avant d’être inhumé plus dignement en 1818. La comtesse Sophie Daenhoff fait alors ériger le monument commémoratif et enterrer les restes du colonel en dessous de celui-ci. Elle offre également deux cloches à l’église de Lasne.

Le monument, en calcaire, se présente sous la forme d’une colonne de 5 mètres de hauteur posée sur une base octogonale, elle-même reposant sur un socle cubique. Une plaque en bronze y est apposée et porte des inscriptions en allemand : « Whilhelm Graf v[on] Schwerin, koenigl[isch] Preus Obrist und Ritter gefallen am Siege al 18 [J]un[i] 1815 [i]n der Fremde für die Heimath » (« Guillaume, comte de Schwerin, officier royal et supérieur et chevalier, tombé à la bataille le 18 juin 1815, à l’étranger, pour son pays »).

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - J. Massaux

Monument KLEBER

Au hameau de Labuissière se trouve une stèle en hommage à Jean-Baptiste Kléber, général français qui s’est illustré pendant les guerres de la Révolution et pendant la campagne d’Égypte. Il fut assassiné au Caire le 14 juin 1800.

Sur le monument se trouve l’inscription suivante, témoin de combats menés à cet endroit le 23 mai 1794 : « Le 4 prairial, le général J.-B. Kléber, dans ce village lut à ses troupes une proclamation restée célèbre. Il y battit les coalisés de l’excellent stratège autrichien le prince de Kaunitz. Monument offert à la commune par la confrérie Ovi Merbienne, a été inauguré le 19 mars 1977 par le consul de France M. Ch. Dianous de la Perrotine (…) ».

Hameau de Labuissière

6567 Merbes-le-Château

Frédéric MARCHESANI, 2014

IPW

Monument Hubert GOFFIN

Un monument situé sur la place Nicolaï à Ans témoigne de la vie des mineurs dans la région liégeoise au début du XIXe siècle. Sous l’Empire, 600 houillères occupent près de 70.000 ouvriers dans les départements de l’Ourthe, de la Meuse inférieure, de

Sambre-et-Meuse et de Jemappes. Les mines wallonnes assurent l’approvisionnement de 30 % du marché français grâce à l’utilisation d’innovations techniques et à l’introduction, chez nous, de la législation minière française entre 1791 et 1810. Cette belle réussite a toutefois ses revers ; les ouvriers travaillent dans des conditions dangereuses et sans véritables mesures de sécurité. Pendant la période napoléonienne, plus de 97 accidents miniers surviennent dans la région liégeoise. On dénombre 27 morts dans la fosse de Marihaye en 1802 ; 18 personnes décèdent suite à un coup de grisou à Sclessin en 1805 ; 9 morts dans la mine du Vieux Horloz à Saint-Nicolas le 11 novembre 1806 ; 67 mineurs périssent asphyxiés dans la même houillère le 10 janvier 1812 ; 25 suite à une rupture de câble en 1812 dans la fosse du Hardy à Ans. Voilà ici quelques exemples, parmi d’autres, de catastrophes minières sous l’Empire. Parmi celles-ci, une retient particulièrement l’attention et reste de nos jours très présente dans l’historiographie.

Hubert Goffin descend d’une famille de mineurs qui exploitent la houille en région liégeoise depuis la fin du XVIe siècle. Né en 1771, il devient, sous le régime français, maître mineur à la mine du Beaujonc, sur le territoire d’Ans. Le 28 février 1812, Hubert Goffin et son fils Mathieu travaillent dans la mine lorsque survient un accident. Une digue rompue en surface provoque l’inondation de la bure : 30.000 m³ d’eau dévalent dans le fond du puits et emprisonnent 127 mineurs dans un espace réduit pendant cinq jours. Goffin et son fils organisent les secours, refusent de quitter leurs compagnons et aident les mineurs à évacuer la mine dans un panier avant que l’eau ne les empêche de sortir. Le 4 mars 1812, les sauveteurs parviennent jusqu’à eux et ramènent les ouvriers à la surface. Goffin et son fils remontent les derniers.

Les événements de la mine du Beaujonc et la personnalité courageuse de Goffin plaisent particulièrement à l’Empereur qui décide de récompenser le courage du contremaître en lui décernant la Croix de chevalier de la Légion d’honneur dès le 12 mars 1812. Hubert Goffin se voit également octroyer une pension à vie de 600 francs. Et l’on permet à Mathieu d’entamer des études aux frais de l’État au lycée impérial de Liège. Hubert Goffin est le seul et unique ouvrier à recevoir la prestigieuse récompense sous le premier Empire ! Le courage des Goffin inspire également les artistes : un tableau représentant la remise de la Légion d’honneur par le préfet de l’Ourthe Micoud d’Umons est conservé à l’hôtel de ville de Liège. La peinture, réalisée par le peintre J. C. Bordier du Bignon, est exaltante, pleine d’emphase et témoigne bien du cérémonial napoléonien.

Le préfet du département de l’Ourthe, conscient des nombreux accidents et des conditions de travail des mineurs, pousse la réflexion plus loin. Dès 1811, il avait fait part de ses inquiétudes à Paris, sans succès. Suite à la catastrophe de la mine du Beaujonc, Micoud d’Umons présente le 2 juillet 1812 un projet de caisse permanente de secours. Napoléon signe le décret le 26 mai 1813 et ouvre la voie à une (maigre) amélioration du sort des ouvriers. La première réunion du conseil d’administration de la « Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers houilleurs du département de l’Ourthe » se déroule à l’hôtel de ville de Liège le 15 juillet 1813. Cette caisse fonctionne normalement jusqu’à la chute de Napoléon et la désorganisation des d’Orange ne manifeste par la suite aucun intérêt pour la question… Quant à Hubert Goffin, appelé pour sa compétence dans la houillère du bois de Saint-Gilles à Sclessin, il périt dans un incendie de la galerie le 8 juillet 1821.

Un siècle après les événements, la commune d’Ans a souhaité commémorer le souvenir du héros du pays et lui a élevé un monument sur la place communale. Œuvre du grand sculpteur liégeois Oscar Berchmans et inaugurée en 1912, elle représente Hubert Goffin prenant son fils sous le bras. Tous deux portent leurs habits de mineurs et regardent vers le ciel. Sur le haut socle figurent les noms des deux mineurs et les dates « 1812-1912 ». À l’arrière, une plaque est gravée des noms des mineurs originaires de la localité ayant péri dans la catastrophe. Une nouvelle plaque, installée le 4 mars 2012 à l’occasion du bicentenaire de la catastrophe, a été placée à l’avant du monument en présence des autorités provinciales et communales et du consul général de France à Bruxelles.

Place Nicolaï

4430 Ans

Frédéric MARCHESANI, 2014