Cimetières du sud et du nord de Tournai

Les cimetières de la ville de Tournai abritent plusieurs monuments funéraires de personnages liés au régime français. Dans le cimetière du sud se trouvent les sépultures suivantes :

Louis-Lamoral de Clément de Taintignies, né à Féchain (Nord de la France) le 5 août 1789, page à la cour de France, lieutenant dans le 1er hussards, officier d’ordonnance de Napoléon et chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. Décédé à Tournai le 24 avril 1834

Louis-Charles Benjamin van der Burch, né à Aubry-du-Hainaut, dans le fief familial, le 18 juin 1786. Entré au service de l’armée comme ses frères, il sert dans le 27e chasseurs à cheval. Sous l’Empire, il termine sa carrière au grade de capitaine en 1813 et est fait chevalier de la Légion d’honneur. Il meurt à Bruxelles le 20 mai 1847. Il repose dans un monument entouré d’une grille en fer forgé et entouré des armoiries familiales ;à droite de la sépulture précédente se trouve la tombe de Jean-Baptiste Louis Joseph Deleplanque, volontaire au 2e chasseurs à cheval à partir de 1805. Il prend part aux batailles d’Iéna, Pułtusk, Eylau et au siège de Saragosse. Il est blessé au siège de Leipzig puis devient aide de camp du général Pajol pendant la campagne de 1815. Il est à nouveau blessé à la bataille de Waterloo et est décoré de la Légion d’honneur. Il termine sa carrière au grade de général de l’armée belge et repose aujourd’hui sous un obélisque décoré d’ornements militaires. Ce monument funéraire a été récemment restauré par l’association pour la conservation des monuments napoléoniens

Camille Ysebrant de Lendonck (1799-1863), sous-lieutenant au 4e bataillon belge pendant les campagnes de 1814 et 1815 ;Charles-Henri Joseph de Rasse, né à Tournai le 3 décembre 1774, chevalier d’Empire, maire et bourgmestre de la ville de 1804 à 1818. Sous le régime français, il met en place un corps de police municipal et un service d’incendie. Il contribue à l’amélioration de la ville par la construction de nouvelles routes et la création de parcs. Il décède à Tournai en janvier 1818.Dans le cimetière du nord, on peut observer deux autres sépultures

Léopold Charles Lamoral van de Kerckhove d’Hallebast, né à Velaines le 30 juillet 1796. Colonel de cavalerie sous l’Empire et médaillé de Sainte-Hélène, il est également fait officier de l’ordre de Léopold sous le régime belge. Il décède à Tournai le 23 mai 1876 ;Jean Joseph Xavier Stienon, colonel sous l’Empire, chevalier de la Légion d’honneur et décoré de la médaille de Sainte-Hélène, décédé à Tournai le 20 juin 1869 à l’âge de 90 ans.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bornes du cadastre à Le Mesnil

Dans les bois de Le Mesnil se trouvent plusieurs bornes de cadastre plantées par les Français à partir de la première occupation de nos régions. Elles constituent de nos jours un des très rares témoins des entreprises de bornages réalisées sous le régime français. On y trouve une série de quatorze petites bornes en pierre de taille de 30 à 40 cm de hauteur environ plantées entre 1793 et 1806.

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons

L’université de Liège, installée depuis 1817 au centre de la ville, conserve malgré les destructions et aménagements successifs quelques éléments du collège des Jésuites wallons, installé à cet endroit depuis 1582. Situés dans la cour intérieure et abritant notamment les services de la bibliothèque générale, les bâtiments historiques du « collège-en-île » ont été érigés en brique et calcaire sur les plans du maître-maçon Paquay Barbière dans la première moitié du XVIIIe siècle sur deux niveaux. L’aile principale, face à la salle académique, est longue de treize travées dont les cinq centrales sont en léger retrait et donnent l’illusion de deux ailes latérales. Une aile perpendiculaire dans la même cour subsiste également bien que sensiblement réaménagée au fil du XIXe siècle. Ces bâtiments sont caractéristiques de l’architecture liégeoise de l’époque : volumes de brique et calcaire, rythmés par des cordons de pierre prolongeant les seuils des fenêtres.

Quelques mois après les premiers faits révolutionnaires, comme cela fut le cas à Mons, une « Société des amis de la liberté et de l’égalité » est fondée à Liège en 1790. Créée à l’image de la société des Jacobins de Paris, elle doit cesser ses activités en janvier 1791, suite à l’occupation autrichienne de la ville et au rétablissement de l’Ancien Régime. Quelques jours après la libération de Liège par les troupes de Dumouriez en novembre 1792, elle reprend vie. Ses séances se tiennent dans l’église du Grand Collège, au sein du complexe des Jésuites wallons. Comme à Mons, cette société ne survit que quelques temps seulement. Ensuite, après le retour des Français en 1794, l’armée investit les lieux et y installe une boulangerie : seize fours sont construits et l’église est transformée en magasin pour le grain et la farine.

Après l’annexion et la décision à Paris de créer une école centrale dans chaque préfecture, l’ancien collège est transformé en école centrale du département de l’Ourthe par arrêté de l’administration centrale du département du 7 avril 1797. Après une série de travaux de rénovation et d’aménagement, l’installation du corps professoral a lieu le 22 septembre 1797 à l’occasion de la fête de la fondation de la République. Comme le prévoit la loi, neufs chaires y sont créées : dessin, histoire naturelle, langues anciennes, mathématiques, chimie et physique expérimentales, grammaire générale, belles-lettres et législation. Les premiers cours s’ouvrent le 21 décembre suivant. L’école accueille jusqu’à 200 élèves ; bien moins que le collège d’Ancien Régime (300 à 350) mais plus que les écoles centrales de Namur, Bruges, Maestricht et même Bruxelles. Parmi ceux-ci, certains se distinguent par la suite : J. de Behr devient premier président de la cour d’appel de Liège ; P. Poswick, ministre de la Justice ; Closson et Raikem professeurs à la faculté de Médecine de l’Université de Liège ; T. Teichman, gouverneur de la province d’Anvers ; H. Rutxhiel devient un des sculpteurs en vogue sous l’Empire à Paris. L’école est supprimée à la fin du régime consulaire.

Le décret impérial du 17 mars 1808 offre une nouvelle affectation aux bâtiments en créant et organisant l’Université impériale. Dans ce décret, Liège est désignée comme siège d’une académie, c’est-à-dire d’une faculté des Lettres et d’une faculté des Sciences. Le Strasbourgeois Franz-Antoine Percelat est désigné comme recteur de cette nouvelle académie qui est la seule université pour les départements de l’Ourthe, de la Meuse inférieure, de la Roer et de Sambre-et-Meuse. Cette nouvelle affectation prestigieuse renforce encore le rôle primordial de Liège sous l’Empire par rapport aux autres villes de la région. En effet, en Wallonie, seule Liège compte une université impériale, une cour d’appel et une sénatorerie.

La faculté des Sciences de Liège est officiellement créée par un arrêté du 25 septembre 1811, date que l’on peut considérer comme celle du début de l’aventure universitaire en cité ardente. Déjà, l’institution prend ses quartiers dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons. Un décret impérial du 4 janvier 1813 offre également à l’université les bâtiments de l’ancien couvent des Croisiers tous proches afin de s’agrandir. Situés autrefois dans la rue du même nom, ces bâtiments ont été démolis.

Pl. du Vingt Août 7

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2014

Souvenir du canal de Mons à Condé

Le développement des voies navigables sous le régime français est très favorable au département de Jemappes, producteur de charbon. Dès les premières années de l’annexion, l’idée d’un canal entre Mons et Condé le long du cours de la Haine germe dans l’esprit des décideurs et des industriels. Le gouvernement français souhaite notamment créer un important réseau de canaux sur le territoire national dont un devrait relier Paris à la Belgique. Le 15 janvier 1801, les Consuls chargent le ministre de l’Intérieur d’étudier le dossier.

Plusieurs années de réflexion et de changements d’avis retardent pourtant le projet qui refait surface après la publication d’un décret impérial du 3 avril 1806. Le 1er mars 1807, Jacques-François Piou, ingénieur en chef du Corps impérial des ponts et chaussées, propose un nouveau tracé en ligne droite de Mons à Condé. Ce projet est approuvé par décret impérial le 18 septembre 1807 ; les travaux débutent un mois plus tard et durent plusieurs années.

Au moment de la chute de l’Empire en 1814, le chantier est toujours en cours, majoritairement du côté français. Les travaux sont rapidement achevés du côté belge, grâce à l’intervention de Guillaume d’Orange ; le canal est alors provisoirement relié à la Haine. Plusieurs fois modernisé au cours du XIXe siècle, il change de visage à plusieurs reprises au fil des décennies et rares sont les témoins de sa physionomie à l’époque napoléonienne.

Quelques vestiges d’époque sont visibles du côté de Pommeroeul.

Dans le Hainaut également, un autre projet voit le jour sous le régime français. Un décret des Consuls du 4 mai 1803 ouvre la voie à la création d’un canal entre Charleroi et Bruxelles. Ce projet ne se concrétise toutefois pas sous Napoléon ; les travaux débutent en 1827, sous l’impulsion du régime hollandais.

Mons - Pommeroeul - Condé

Frédéric MARCHESANI, 2014

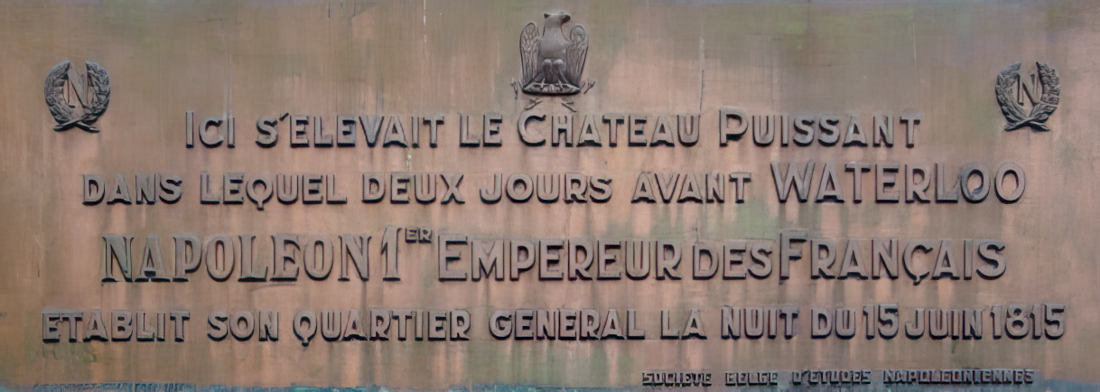

Plaque château Puissant

Dès le 15 juin 1815, les Français se trouvent aux abords de Charleroi. Des combats ont lieu à Jumet et Gilly contre les troupes prussiennes alors qu’arrive l’empereur. Vers midi, Napoléon établit son premier quartier général au château Puissant, demeure de la veuve d’un maître de forges, qui a été détruit depuis. Il se rend ensuite dans la ville haute où il rencontre les maréchaux Ney et Grouchy, auxquels il confie respectivement le commandement de l’aile gauche et de l’aile droite de l’armée. Ney dirige les troupes lors de la bataille des Quatre-Bras, Grouchy se bat à Ligny. L’empereur passe la nuit du 15 au 16 juin à cet endroit ; il y est l’hôte de Catherine d’Heusy et de son fils, Ferdinand Puissant. En 1871, la demeure est vendue à la Banque nationale de Belgique, qui fait démolir le château en 1912 pour y ériger un nouveau bâtiment.

Afin de rappeler la destinée des lieux au cours de la campagne de 1815 une plaque commémorative a été apposée sur la façade de la banque à l’initiative de la société belge d’études napoléoniennes le 21 septembre 1952. Décorée de l’aigle impériale et du chiffre de Napoléon, on peut y lire « Ici s’élevait le Château Puissant dans lequel, deux jours avant Waterloo, Napoléon Ier, Empereur des Français, établit son quartier général la nuit du 15 juin 1815 ». Le mur portant cette plaque a depuis été détruit, la plaque a été enlevée et non encore replacée.

Rue de Charleville 36C

6000 Charleroi

Frédéric MARCHESANI, 2014

Collection privée

Séminaire épiscopal de Tournai

Le séminaire épiscopal de Tournai occupe depuis 1808 les anciens bâtiments conventuels du XVIe siècle d’un collège de la compagnie de Jésus construits et occupés par ceux-ci entre 1595 et 1773. De 1779 à 1797, les locaux sont habités par les religieux de l’abbaye de Saint-Médard.

La façade classique de 1731, ou « grand parloir », s’étale sur cinq travées de deux niveaux. Le frontispice est orné de pilastres en pierre à bossage et est marqué horizontalement par des cordons-larmiers. Au centre de celui-ci, un portail à pilastres toscans est surmonté d’un fronton triangulaire à tympan sculpté de cornes fleuries.

Le portail donne accès à une cour intérieure bordée de trois ailes datées de 1640 et 1679. Les façades sur soubassement appareillé s’élèvent sur deux niveaux rehaussés d’un étage récent. Elles sont percées de baies à petits-bois et montants harpés. Elles conservent deux portes gothiques (ailes de gauche et centrale), la première surmontée d’une niche baroque en pierre blanche accueillant une statue de saint Pierre et la seconde, abritant une sculpture de saint Charles Borromée.

Fermant latéralement le complexe, la chapelle en style gothique tardif a été construite entre 1601 et 1604 en pierre de Tournai. En façade à rue, celle-ci s’ouvre par un portail Renaissance datant de 1603. L’édifice comprend trois nefs de six travées se terminant par un chœur à chevet plat.

Les événements révolutionnaires et l’arrivée des Français sonnent pour un temps le glas d’une occupation ecclésiastique des lieux. Dès juillet 1794, les bâtiments sont réquisitionnés au profit de l’armée républicaine. Le 16 janvier 1797, les religieux doivent abandonner leur abbaye qui est réaffectée immédiatement : le 23 janvier, un arrêté départemental affecte les locaux à l’entreposage et à la vente du mobilier national. Une fois les divers biens saisis vendus, le bâtiment se retrouve bien vite sans utilité.

En 1799, le maire de Tournai sollicite l’autorisation du préfet pour transformer l’ancienne abbaye en manège pour les chevaux mais se heurte à un refus. En mai 1800, la création par Napoléon d’une sous-préfecture à Tournai bouleverse une nouvelle fois l’histoire des lieux. Les fonctionnaires s’y installent la même année. Le 8 septembre 1803, Monseigneur Hirn, nouvel évêque concordataire de Tournai, fait son entrée dans la cité. Rapidement, il demande la réaffectation des bâtiments de la sous-préfecture pour l’établissement d’un séminaire épiscopal qui faisait cruellement défaut à Tournai. L’évêque obtient finalement gain de cause le 7 janvier 1808 lorsqu’un décret impérial fixe la création d’un séminaire épiscopal dans l’ancien collège des Jésuites.

Voilà ainsi plus de deux siècles que les prêtres du diocèse de Tournai sont formés à cet endroit et ont pris la place de fonctionnaires départementaux. Aujourd’hui, plus rien ne témoigne de cette très brève occupation des lieux par une sous-préfecture du département de Jemappes.

Rue des Jésuites 28

7500 Tournai

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Presbytère de Sombreffe

L’après-midi du 15 juin 1815, le feld-maréchal prussien Blücher est informé des combats de Charleroi et de la déroute de ses troupes. Il quitte Namur pour venir s’installer dans la région de Sombreffe. Il installe son quartier général au presbytère et y passe la nuit du 15 au 16 juin. Il en profite pour convenir d’un rendez-vous avec le duc de Wellington alors à Bruxelles. Le 16 juin 1815, ils se rencontrent au moulin de Brye, dit aussi de Bussy, à Fleurus où Blücher vient d’établir un nouveau quartier général. L’édifice, aujourd’hui disparu, se trouve alors en plein milieu du futur champ de bataille de Ligny.

Le presbytère de Sombreffe témoigne encore de ces événements historiques. Construit vers 1770-1780 par l’abbaye de Bonne-Espérance, il s’agit d’un bel édifice en brique et pierre bleue de style classique. Le mur du cimetière et le mur du couloir du presbytère gardent les stigmates des combats menés dans la région : deux boulets de canons y sont encore figés. Une des portes est elle aussi encore marquée de coups de sabre donnés par le feld-maréchal lui-même selon la légende ; ils ont été surnommés « les coups de la colère de Blücher ».

5140 Sombreffe

Frédéric MARCHESANI, 2014

Pont Napoléon

Construit en 1803 sur le chemin du vieux moulin, à la limite entre Bilstain et Andrimont, un petit pont porte le nom de Napoléon.

4821 Andrimont (Dison)

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW- G. Focant

Plaque pont du Christ à Wavre

Dans les heures qui suivent la terrible bataille de Waterloo, la ville de Wavre souffre considérablement des combats des 18 et 19 juin 1815. Une vingtaine à une trentaine de maisons sont incendiées par les Français dans le quartier du Sablon, et d’autres sont ravagées à Basse-Wavre et Bierges.

Traversant la Dyle, un petit pont qui fut rebâti en 1845 doit son nom à un christ érigé en 1702. Aujourd’hui intégré aux aménagements modernes du centre de Wavre, ce pont fut le théâtre de sérieux combats au soir du 18 juin 1815. Son emplacement était en effet stratégique, car il était le principal passage menant à la ville. Les troupes prussiennes, barricadées sur la place du Sablon, attendent les Français tentant de pénétrer à Wavre. De chaque côté, les pertes sont estimées à 2 500 hommes.

Une plaque commémorative rappelle ces furieux affrontements : « Le 18 juin 1815, ce pont fut l’enjeu d’un combat entre les troupes de Grouchy et de Blücher. » Le 9 mai 2009, une seconde plaque a été inaugurée ; elle rend hommage à des soldats ayant pris part aux combats : « Aux soldats du bataillon STOFFEL, du 2e régiment étranger (suisse), créé le 24 avril 1815 – intégré à la 10e division du 3e corps d’armée français (armée du Nord) – qui prirent part à la campagne de Belgique et qui furent décimés, à Wavre, en conquérant à deux reprises le Pont du Christ, dans la soirée du dimanche 18 juin 1815. »

1300 Wavre

Frédéric MARCHESANI, 2014

Pont des Arches

Héritier de nombreux ponts dont le premier date de 1034, l’actuel pont des Arches a été inauguré le 18 décembre 1947. Septième du nom, il est composé de trois arches en béton armé et décoré d’un ensemble de sculptures, statues en rondebosse ou bas-reliefs personnifiant les grands événements de l’histoire liégeoise ou de son folklore.

Sous le régime français, il est rebaptisé « pont de la Victoire » en 1795. Une plaque commémorative inaugurée en 1935, détruite avec le pont pendant la Seconde Guerre mondiale et replacée en 1957, rappelle le motif de ce nom : « Pont de la Victoire. Ici, les Liégeois ont vu briser leurs fers. Neuf Thermidor An II de la République française. Inscription apposée sur le pont des Arches en 1796 pour commémorer la victoire des troupes françaises qui, le 17 juillet 1794, prirent d’assaut le pont occupé par l’armée autrichienne. »

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2014