Guy Focant (SPW)

Chapelle funéraire de Clémentine d'Oultremont

La chapelle funéraire de Clémentine d’Oultremont occupe le fond d’un parc, dans l’axe du domaine de La Berlière, propriété des d’Oultremont, et non loin du cimetière communal et de l’hospice Saint-Clément, érigé lors du même programme architectural. Le monument témoigne nettement du renouvellement de l’architecture funéraire de la seconde moitié du XIXe siècle, contexte qui pousse le comte d’Oultremont à commander à l’architecte bruxellois Victor Évrard une chapelle funéraire de lignage, nécessitant le remaniement des alentours du cimetière.

Le décès fortuit de la comtesse Clémentine d’Oultremont entraîne toutefois la modification de certains éléments du programme initialement prévu. Le parti choisi pour l’édifice, réalisé en 1894-1895 et entièrement destiné à magnifier la personnalité de la défunte, est un octogone néogothique coiffé d’un second niveau surmonté d’une flèche ajourée et rehaussé de frises et d’encadrements de grès rouge.

La richesse décorative de l’ensemble pare tant la salle funéraire en sous-sol que la chapelle proprement dite, au gré, entre autres, de l’association de la pierre et du grès rouge, de mosaïques colorées ou, à l’origine, du décor peint sur toile marouflée de la coupole. Le choix du style n’est pas anodin, le néogothique est en effet associé à cette époque à des valeurs traditionnelles et n’est pas sans rappeler le mémorial érigé à la mémoire de Léopold Ier dans le parc de Laeken, donnant ainsi à l’ensemble un relief supplémentaire.

Rue du Carnier 3

7812 Houtaing (Ath)

Classée comme monument, site et ensemble architectural le 23 juillet 1993

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

Église Saint-Martin d'Ath

L’église Saint-Martin est datée de 1585 et a été consacré en 1603. Elle remplace une église primitive bâtie en 1126 et détruite en 1477 et 1578. Edifice de style gothique scaldien (alternant briques et pierre calcaire), l’église a été restaurée lors de différentes phases qui débuteront en 1980 pour s’achever en 2000.

L’édifice est composé d’un avant-corps et d’une nef flanquée de collatéraux très étroits et de chapelles à pignon. Il s’achève par un chœur à chevet pentagonal annexé de deux sacristies ainsi que par d’autres constructions basses (milieu du XXe siècle).

L’avant-corps est divisé en cinq registres par des cordons-larmiers. Le premier niveau est ouvert d’une porte cintrée dont la clef d’arc porte la date de construction (1585). Le second niveau est caractérisé par un relief de saint Martin surmonté d’un fronton portant les armes de la ville d’Ath. Le troisième niveau se rétrécit par des rampants chainés. Le tout est surmonté d’une flèche octogonale sur plan carré.

La nef bordée de pseudo-collatéraux est ouverte de deux baies (XVIIIe siècle) et couverte d’une fausse-voûte stuquée. Elle est composée de trois travées séparées par des arcs brisés.

Les chapelles latérales et le chœur à cinq pans sont percées de baies en arc brisé sans remplage alternant pierre et briques. La sacristie du XVIe siècle (sud-est) est éclairée par des baies à linteau droit sur montants harpés.

Remarquons à l’angle sud-ouest la présence d’une niche gothique en pierre transférée depuis l’ancien refuge de l’abbaye de Cambron à Ath. À l’intérieur, le pavement est en pierre bleue à l’exception du sol du chœur et de la première travée qui est couvert de marbre noir et blanc et dont le centre est orné d’une étoile. À droite de l’église, se trouve le calvaire, également classé depuis 1941, et réalisé en 1754.

Rue de Saint-Martin

7800 Ath

Classée comme monument le 10 novembre 1941

Institut du Patrimoine wallon

Bruxelles kik-irpa

Moulin d'Ostiches

Construit sur une butte artificielle retenue par un mur circulaire en brique, le moulin d’Ostiches date de 1789. Racheté par la ville d’Ath en 1998, il fait l’objet d’une campagne de restauration. L’objectif est de lui rendre son aspect ancien, mais aussi, de rétablir toute la machinerie intérieure, d’en faire un outil pédagogique et de l’intégrer dans un circuit régional des moulins. Entièrement restauré et repeint en blanc, comme son appellation traditionnelle de « blanc moulin » le commandait, il a été inauguré en 2000.

Route de Flobecq

7804 Ath (Ostiches)

Classé comme monument le 20 avril 1982

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Donjon de Crupet

Centre d’une seigneurie liégeoise, puis namuroise (1344), cette forte bâtisse rectangulaire est érigée au milieu de larges douves. L’accès au donjon se faisait à l’origine par une passerelle amovible, aujourd’hui remplacée par un pont à trois arches qui aboutit à la basse-cour, devenue une ferme, également protégée par des douves et par un porche fortifié.

La tour comprend trois niveaux d’origine en moellons de calcaire, dont le troisième correspondait à l’espace de vie privilégié ; il est plus largement éclairé et il possède encore une latrine en encorbellement. Le quatrième étage en encorbellement aussi, en brique et en colombage, date du XVIe siècle.

Rue Basse

5332 Assesse (Crupet)

Classé comme monument le 22 janvier 1973

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Immeuble "Les Caves"

L’ancienne maison Résibois, autrement appelé « Les Caves », a été édifiée à l’emplacement de l’ancien couvent de la Confrérie de Sainte-Catherine. La façade avant a été modifiée mais conserve des vestiges du XVIe siècle très intéressants : les baies du premier étage ainsi que l’entrée cochère en plein cintre du rez-de-chaussée. Cette dernière est fermée par de puissants vantaux en bois aux motifs gothiques ouvrant sur un passage couvert, de même style. Le passage est surmonté d’une voûte sur croisée d’ogives supportée par des culots dont deux exemplaires portent encore le millésime « 1566 ».

Dans la cour, trois larges baies à linteau bombé sont visibles ainsi qu’une mezzanine et une tourelle situées perpendiculairement au logis. Notons que le bâtiment a conservé dans certaines parties de ses caves des traces exceptionnelles de polychromie.

Grand Rue 57

6700 Arlon

Classé comme monument le 31 mai 1996

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Synagogue d'Arlon

Une communauté juive française issue de Lorraine commande entre 1863 et 1865 la construction d’une synagogue d’influence romano-byzantine sur base des plans de l’architecte A. Jamot. La synagogue d’Arlon est ainsi le plus ancien édifice de culte israélite du pays.

L’édifice à trois nefs en calcaire et briques est couvert d’une toiture à bâtière. Des caves semi-enterrées composées de moellons de calcaire rattrapent la dénivellation du terrain. La façade est polychrome et ornée de pilastres, frises et rosettes. L’entrée axiale se fait par un portail cintré monumentalisé par un arc colossal et surmonté d’une rosace. L’utilisation du lieu est symbolisée par la présence de deux baies jumelées représentant les Tables de la Loi, ainsi que par leur représentation sur le faîte du toit. Les murs latéraux sont composés de cinq travées et rythmés de pilastres. Deux niveaux de baies cintrées sont visibles.

La nef est couverte d’une voûte en berceau caractérisée par la présence de nervures. Deux balcons destinés aux femmes lors des cérémonies, longent les murs latéraux et sont supportés par des piliers. L’abside semi-circulaire comporte le tabernacle néoclassique abritant l’arche sainte et la Torah.

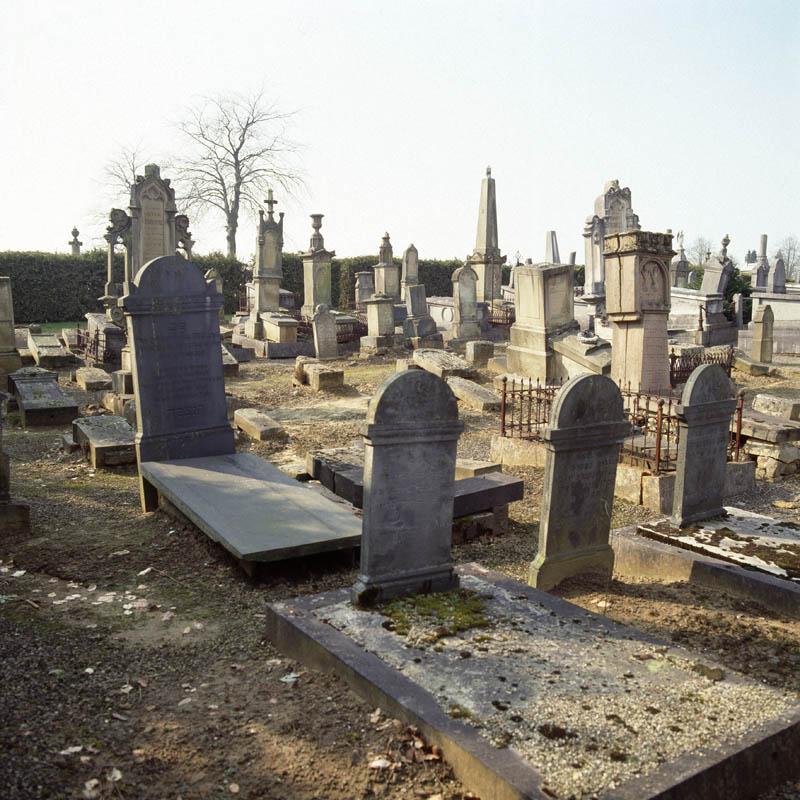

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la synagogue est utilisée comme entrepôt à fourrage. Remarquons le dallage du sol et les lustres polygonaux en métal qui confirment l’influence orientalisante de l’édifice ainsi que le cimetière juif. Inauguré en 1856, il est considéré comme la plus ancienne nécropole juive de Belgique.

Rue de la Synagogue

6700 Arlon

Classée comme monument le 28 novembre 2005

Institut du Patrimoine wallon

IPW

Montée royale vers Saint-Donat

Le projet d’une montée royale à Arlon est né et réalisé dès le XVIIe siècle par un ingénieur espagnol. L’escalier se composait alors de sept plates-formes. Chaque plate-forme était caractérisée par une station de chemin de croix accompagnée d’un arbre. L’accès à cette montée était signalé par une porte monumentale millésimée « 1626 ». Malheureusement cette dernière a été détruite par les troupes de Louis XIV peu après.

La montée royale subit les dommages du temps et est à plusieurs reprises reconstruite ou réparée, notamment en 1735, 1830 et 1846. Le chemin de croix encore conservé actuellement date de cette dernière campagne de travaux. Il est composé de 14 stations signalées par des croix en pierre identiques ornées de deux volutes stylisées dans la partie inférieure. Deux statues portant la signature « P. Bausch, d’Arlon » (1876) sont situées au pied de l’escalier. Une porte en plein cintre marque le milieu de la montée. Elle ferme également le bassin qui distribue l’eau de la ville, fonction soulignée par l’inscription encore visible sur le fronton de la porte.

Square Élisabeth 2

6700 Arlon

Classée comme monument le 3 janvier 1992

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Église néogothique Saint-Martin d'Arlon

L’église Saint-Martin d’Arlon est un édifice néogothique construit au XIXe siècle reprenant le vocabulaire gothique (portail à tympan orné de reliefs, large nef à triforium, arcs-boutants). Sur base des plans d’E. Van Gheluwe, remanié par M. de Noyette, l’église est construite en 1907-1914 en grès de Larochette (extérieur), grès de Savonnière et calcaire bleu de Sprimont (colonnes et arcs de voûtes). Cette construction exceptionnelle permet de mettre en valeur la ville d’Arlon, nouvellement promue au statut de chef lieu de la province du Luxembourg.

En forme de croix latine, l’église est impressionnante par ses dimensions. Elle est composée d’une nef de 68m, de deux bas-côtés, d’un transept de 35m et d’un chœur à chevet plat. La croisée est surmontée d’un lanternon octogonal en plomb, œuvre du J. Bister. Le transept et le chevet sont annexés de tourelles d’angles octogonales. La nef centrale, composée de cinq travées, est couverte d’une voûte sur croisées d’ogives. La tour massive orientale de 97 m de haut est couronnée d’une flèche polygonale et de quatre tourelles. Notons que les couvertures sont réalisées en pierre bleue.

Les différents portails d’entrée de l’église sont ornés de tympan : le portail sud illustre saint Hubert, le portail nord représente les saints Bernard, Sébastien et Catherine et le portail est figure la glorification du saint patron de l’église, saint Martin. Remarquons les vitraux, la chaire à prêcher néoromane en marbre gris, les orgues ainsi que la rosace du chevet de 8 m diamètre réalisée par le maître verrier gantois Ladon.

Square Albert Ier 31

6700 Arlon

Classée comme monument (avec zone de protection) le 22 février 2002

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Ancienne église Saint-Maximin (partie de la ferme abbatiale Saint-Laurent)

L’ancienne église Saint-Maximin d’Anthisnes est un édifice ayant conservé des vestiges préromans du Xe siècle, romans des XIe et XIIe siècles ainsi que des traces des aménagements postérieurs au XIIIe, XVIe et XVIIIe siècles. L’édifice, abandonné dans les années 1890, a été restauré et ses exceptionnelles peintures murales conservées.

La tour occidentale s’élève sur quatre niveaux et est couronnée d’une courte flèche. La nef, construite dans la seconde moitié du XVIe siècle, est flanquée d’un seul collatéral et comporte cinq travées. La nef centrale est rythmée par cinq arcades cintrées sur colonnes gothiques à chapiteau et base prismatiques. Elle était autrefois couverte d’un plafond plat. On accède au vaisseau par un portail classique situé à l’angle Sud-Ouest daté sur clé de 1715.

Le chœur à chevet plat est annexé d’une sacristie et d’une chapelle seigneuriale. Remarquons le pignon roman partiellement caché par la sacristie, construite en 1712. L’intérieur est orné de peintures murales datant de la deuxième moitié du XVIe siècle. Elles représentent les saints Crépin, la Vierge à l’enfant, Gandulph, Crépinien, Véronique ... Le sol est quant à lui composé partiellement d’un dallage de briques posées sur champ.

Avenue de l'Abbaye 4

4160 Anthisnes

Classée comme monument le 25 novembre 1963

Patrimoine exceptionnel de Wallonie (peintures murales)

Institut du Patrimoine wallon

Église Saint-Pierre à Hody

L’église Saint-Pierre d’Hody a été reconstruite au XVIIIe siècle. Elle conserve une tour carrée et massive remaniée. Édifiée en moellons de grès, cette église est remarquablement décorée intérieurement.

La tour est percée en 1736 d’un portail classique désaxé. Ce portail comporte un arc en plein cintre, des piédroits à refends et une clé millésimée. Il est surmonté d’un fronton triangulaire qui comporte les armoiries martelées de la famille de Rahier. La tour est surmontée d’une flèche octogonale de petite hauteur couronnée d’un bulbe et d’une croix. La nef unique et le chœur sont éclairés par des baies à linteau bombé. L’intérieur est caractérisé par un décor de panneaux stuqués. Les six panneaux de la voûte surbaissée de la nef sont séparés par des arcs doubleaux et sont armoriés. L’un d’entre-eux porte les armes de la famille de Rahier, tandis qu’un autre est millésimé 1766. Remarquons le buste de saint Pierre émergeant des nuages encadré par les attributs des évangélistes. Le chœur s’achève d’une abside à trois pans percée des mêmes baies que la nef. L’une d’entre-elles porte d’ailleurs le millésime de 1718. Au-dessus de l’autel se trouve de nouveaux panneaux ornés des attributs du sacerdoce. Le chœur est lui entouré de la colombe du Saint-Esprit.

Grand Route de Liège 10

4162 Anthisnes

Classée comme site le 23 août 1947

Classée comme monument le 12 février 1985

Patrimoine exceptionnel de Wallonie (décor peint des XVIe et XVIIIe siècles)

Institut du Patrimoine wallon