Jo Van Hove

Ferme de la Basse-Cour à Loupoigne

Le village de Loupoigne conserve peu de témoignages de son glorieux passé. Au Moyen Âge, un important château fort se situe au centre de la localité. Siège d’une seigneurie qui est l’apanage de la famille dite « de Loupoigne » à partir du XIIe siècle, le château passe entre diverses mains tout au long de l’Ancien Régime.

La ferme de la Basse-Cour occupe aujourd’hui l’emplacement de cette ancienne place forte dont les douves se distinguent encore à l’arrière, entre le jardin de la ferme et l’ancien cimetière situé derrière l’église Saint-Jean-Baptiste. Autrefois, la ferme de la Basse-Cour constituait avec la ferme d’En-Bas et la ferme d’En-Haut une part importante des revenus des seigneurs du lieu qui étaient des vassaux du duc de Brabant.

Le complexe forme un quadrilatère composé de bâtiments érigés en briques chaulées aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles autour d’une cour rectangulaire. Le logis, assez bas, constitue la partie la plus ancienne de l’ensemble ; datant du XVIIe siècle, en briques et pierre blanche, il a été modifié dans la seconde moitié du XVIIIe siècle lorsqu’une porte et plusieurs fenêtres sont percées. Les étables datent pour leur part du XIXe siècle et conservent des soubassements en pierre, tout comme la grange en long percée d’une porte charretière en plein cintre sur laquelle s’inscrit la date de 1857, témoin des transformations de l’époque. Du côté du parvis de l’église se trouve un second portail couplé à une porte cochère.

Place Charles Morimont

1471 Loupoigne

Classée comme monument le 29 décembre 1989

Institut du Patrimoine wallon

Bruxelles kik-irpa

Église Saint-Jean-Baptiste de Loupoigne

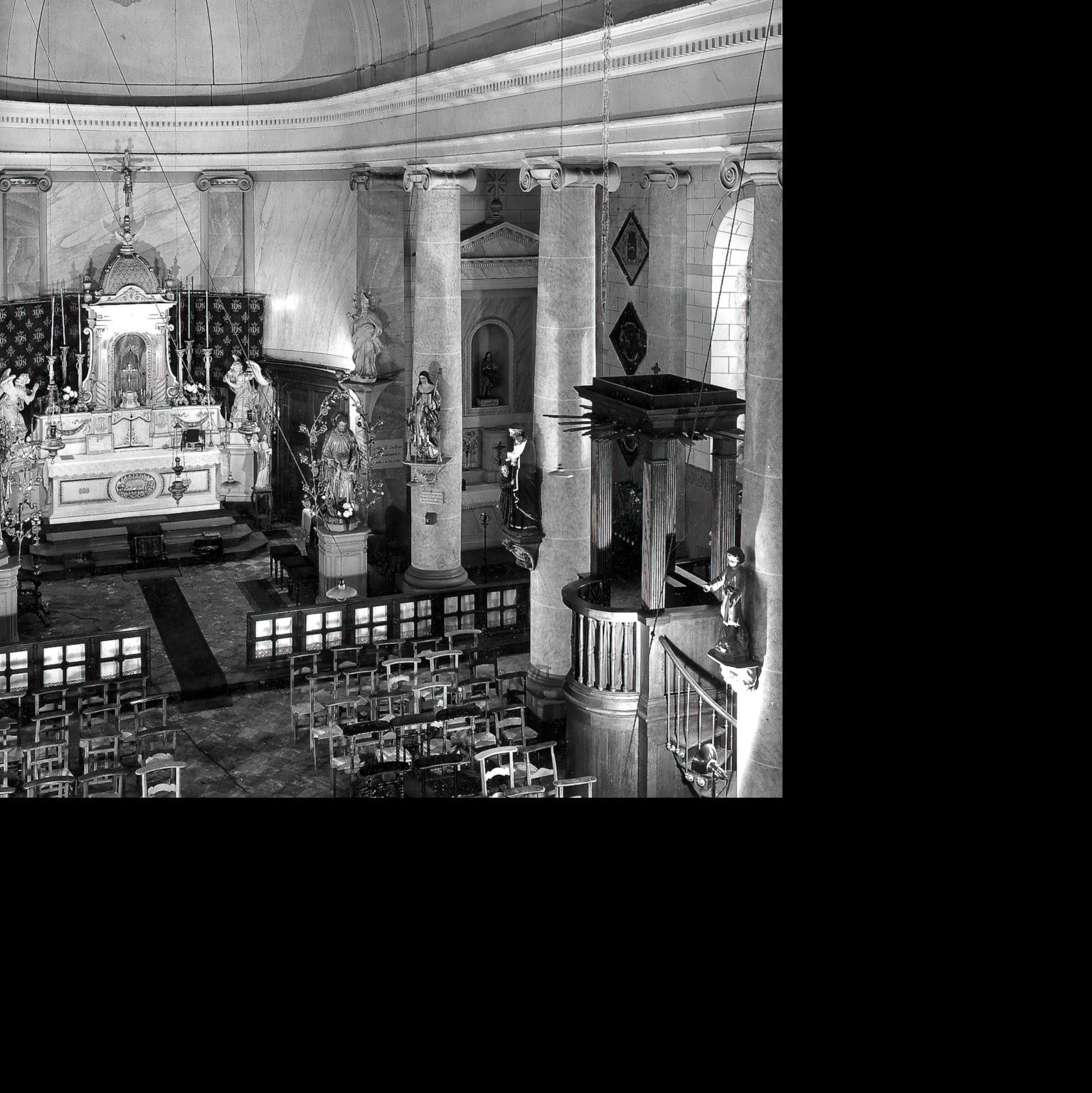

Construite dans le second tiers du XIXe siècle par l’architecte Moreau en style néoclassique, l’église Saint-Jean-Baptiste de Loupoigne domine l’ensemble de la place du village avec son clocher trapu et sa nef robuste.

Les deux ailes latérales de l’édifice, au départ de la tour-clocher, forment un avant-corps remarquable. Des monogrammes présents en façade et sur les pilastres d’entrée du chœur attestent de la construction du sanctuaire en 1833 et de sa consécration en 1853.

Parmi le mobilier de l’église, on retrouve quelques peintures du XIXe siècle, deux statues du saint patron et de sainte Gertrude datant du XVIIIe siècle et des autels, également de style néoclassique. L’intérieur a bénéficié d’une nouvelle décoration en 1930.

L’édifice est enfin caractérisé par ses très belles orgues, classées au titre de monument. L’église, la ferme d’En-Haut et la ferme de la Basse-Cour, classées elles aussi comme monument, ont toutes trois été reconnues comme site dans leur totalité. Dans cet ensemble est également compris l’ancien moulin à eau, au bord de la Dyle, construit aux XVIIIe et XIXe siècles et qui a conservé son appareillage ancien.

Place Charles Morimont

1471 Loupoigne

Classé comme monument le 23 septembre 1987

Classé comme site le 17 décembre 1991

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Ferme d'En-Haut à Loupoigne

En contrebas de l’église, non loin d’un moulin situé au bord de la Dyle, se trouve une des belles fermes de Loupoigne.

La ferme d’En-Haut participe au cachet patrimonial de la place centrale du village, en face de la ferme de la Basse-Cour, seul témoin du complexe castral médiéval et de la belle église Saint-Jean-Baptiste. Cette grande ferme clôturée a été construite dans le troisième quart du XVIIIe siècle et est constituée de divers bâtiments disposés autour d’une courette pavée. On y accède par un petit porche, érigé comme le reste de l’ensemble, en briques et pierre bleue. La ferme se compose d’un corps de logis bas et double, d’une étable et de communs, agrandis et rénovés à la fin du XXe siècle.

Comme bien d’autres complexes brabançons, la ferme d’En-Haut témoigne d’une époque où l’agriculture était la source principale de richesse et où la terre constituait le capital par excellence. La région de Genappe, située dans le plateau hennuyer-brabançon et dans le bassin de la Dyle, est caractérisée par son sous-sol sablonneux favorable à l’agriculture.

Place Charles Morimont 1

1471 Loupoigne

Classée comme monument le 16 février 1981

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Maison, rue du Presbytère n° 1

Depuis le Moyen Âge, Loupoigne constitue une seigneurie liée à l’abbaye de Nivelles avant de changer plusieurs fois de mains sous l’Ancien Régime.

Aux 12e et 13e siècles, les terres sont l’apanage de la famille dite « de Loupoigne ». En 1478, le seigneur acquiert les droits de haute justice et joint cette seigneurie avec celle de Baisy toute proche.

Les Celles-Labourlotte, constructeurs de la chapelle Notre-Dame de Foy, l’acquièrent à la fin du 16e siècle avant de la revendre aux Roose en 1685, qui la conservent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

La localité compte encore de nos jours un important patrimoine architectural parmi lequel il faut compter plusieurs biens classés. Autour de l’église et de son clocher, le noyau du village a conservé un cachet homogène sur un site agréablement planté et accidenté. Parmi les belles bâtisses du centre, cette maison à double corps date du 18e siècle. Les baies des fenêtres, à linteau droit au rez-de-chaussée et bombé à l’étage, sont décorées de motifs feuillagés en stuc. La belle porte, encadrée de pierre bleue à montant moulurés, est surmontée de blasons et du millésime « FIB 1754 ».

L’ensemble a été modifié au 19e siècle.

Rue du Presbytère 1

1471 Loupoigne

Classée comme monument le 29 décembre 1989

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Chapelle Notre-Dame de Foy

Au bout d’une belle drève se trouve un ensemble architectural comprenant un ancien ermitage et une chapelle votive. Le sanctuaire a été érigé en 1638 par la famille de Celles-Labourlotte, seigneurs de Loupoigne, suite à la guérison miraculeuse de leur fils. Elle est dédiée à Notre-Dame de Foy dont le culte est célébré à Foy-Notre-Dame près de Dinant.

De style baroque, la chapelle adopte un plan octogonal encadré par quatre petits bras rectangulaires. Le corps central et les chapelles sont couronnés de clochetons ardoisés et une flèche baroque surmonte le volume principal. On y accède par un beau portail en pierre bleue. À l’intérieur se trouvent quelques belles œuvres parmi lesquelles des peintures du 17e siècle, un bas-relief évoquant la Trinité et datant peut-être de 1500, ainsi qu’un maître-autel baroque daté de 1647.

Le sanctuaire a été modifié vers 1750 à la demande du baron Roose dont les armoiries ornent le plafond et sont également présentes sur la pompe des pèlerins présente au sein de l’ermitage. Située sur le parvis de l’église, il s’agit d’une belle colonne en briques sur laquelle se trouvent deux pompes fixées sur une planche en bois.

Après la construction de la chapelle par Robert de Celles et son épouse, un ermite fut chargé de son entretien et une école y fut annexée. Les enfants de la région y ont donc été instruits par les ermites jusqu’à la fin du 18e siècle. La bâtisse est aujourd’hui encore habitée par des particuliers.

Drève Notre-Dame de Foy 1

1471 Loupoigne

Classée comme monument et comme site le 26 mai 1975

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Saint-Jean-Baptiste à Loupoigne

Depuis le Moyen Âge, Loupoigne constitue une seigneurie liée à l’abbaye de Nivelles avant de changer plusieurs fois de mains sous l’Ancien Régime. La localité compte, encore de nos jours, un important patrimoine architectural parmi lequel il faut compter plusieurs biens classés.

Au sein de l’église Saint-Jean-Baptiste se trouve un des nombreux orgues du Brabant wallon classés comme monument. Ces instruments de musique à vent, la plupart du temps liés à la religion dans l’inconscient collectif, comportent souvent des buffets d’une grande qualité artistique et fonctionnent parfois depuis plusieurs siècles pour les plus anciens. Ils sont joués majoritairement au moyen d’un clavier, avec ou sans pédalier.

Les orgues de Loupoigne sont l’œuvre des frères Louis et Florian Gheude, célèbres facteurs d’orgue de Nivelles, très actifs dans la région dans la seconde moitié du XIXe siècle et dont plusieurs des réalisations sont aujourd’hui classées. Cet instrument constitue l’une de leurs meilleures productions conservées de nos jours.

Le buffet, entièrement en chêne et travaillé par le sculpteur et ébéniste nivellois Antoine Coulon, date de 1857. Il est orné d’une façade de tuyaux en étain poli et a déjà fait l’objet d’une restauration en 1877-1878. Plusieurs autres campagnes de remise en état ont été effectuées par la suite, dont une dernière en 1988.

Place Charles Morimont

1471 Loupoigne (Genappe)

Orgues classées comme monument le 3 octobre 1974

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Saint-Pierre à Glabais

La charmante localité de Glabais, essentiellement rurale, abrite de nombreuses fermes dont certaines formaient des seigneuries sous l’Ancien Régime. Le patrimoine architectural du village est important et concentré au cœur de l’entité. Parmi celui-ci, l’église Saint-Pierre, érigée au XVIIe siècle, a été transformée en 1760, tout en conservant son chœur et son transept d’origine.

Cette belle bâtisse en briques et pierre bleue, située en haut du village, ne manque pas de charme ni d’intérêt. Elle renferme de belles statues polychromes des XVIe et XVIIe siècles, plusieurs pierres tombales, parmi lesquelles la dalle funéraire de Louis de Hérissem (1647), et des vitraux contemporains qui méritent l’attention. Réalisés par l’artiste Yvon Charlier en 1993, ils illustrent les dimanches et les fêtes liturgiques.

L’œuvre maîtresse du sanctuaire est toutefois son orgue, construit en 1845 et attribué à Pierre-Fidèle Delmotte de Saint-Léger. L’instrument est déjà remanié en 1854 par les célèbres frères Gheude de Nivelles. Objet de toutes les attentions, il a été restauré à plusieurs reprises en 1930, 1960 et 2007. Le buffet d’origine a été sculpté dans le bois de sapin, peint en couleur brune à l’extérieur et en beige à l’intérieur. Trente-trois tuyaux en étain recouverts de peinture argentée sont présents en façade.

Non loin de là, on admirera également le presbytère, érigé en 1758 et situé dans un enclos protégé par un haut mur percé d’un portail.

Chemin de l’église Saint-Pierre 2

1473 Glabais (Genappe)

Orgues classées comme monument le 25 novembre 1971

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Immeuble du CPAS de Genappe

Autrefois essentiellement rural, Genappe a perdu une bonne partie de ses fermes, auberges, industries, cinémas et sucreries, témoins de son riche passé. Le patrimoine architectural de la localité conserve toutefois quelques belles demeures bourgeoises qui témoignent de l’époque où Genappe était prospère et où des familles aisées venaient s’y installer. La cité dite « du Lothier » connaît ainsi un essor et un embourgeoisement tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle.

Aujourd’hui, quelques belles maisons de notaires sont toujours visibles, ainsi que le bâtiment de l’ancienne gendarmerie datant de 1894, le palais de justice et cet immeuble aujourd’hui propriété du centre public d’action sociale de la commune. Seul vestige de cette époque à avoir fait l’objet d’une mesure de classement, l’immeuble est précédé d’une avant-cour grillagée. Il s’agit d’une belle et grande maison de maître à double corps élevée sur deux niveaux.

La façade allie les matériaux traditionnels de la région, la brique et la pierre bleue. De style néoclassique, elle est décorée d’un frontispice décoré de pilastres et couronné d’un fronton triangulaire percé d’une fenêtre ronde. La fenêtre centrale est pourvue d’un linteau sculpté sur lequel on peut lire l’inscription « N. J. Dewelle Notaire, 1800 ». La porte d’entrée est surmontée d’une loggia décorée de guirlandes et de boutons fleuris sculptés dans la pierre. Après avoir été une résidence notariale, la demeure abrite un hospice avant de devenir propriété du CPAS de Genappe.

Rue de Ways 39

1470 Genappe

Classement comme monument le 4 décembre 1998

Institut du Patrimoine wallon

IPW

Chapelle de Try-au-Chêne et potale Notre-Dame d'Alsemberg

À la limite entre Baisy-Thy et Bousval, sur un plateau, se trouve la très belle chapelle du Try-au-Chêne perdue au milieu des champs, non loin du bois de la Tassenière. Un chêne se trouvait autrefois à côté de l’édifice et fut remplacé par un érable sycomore, malheureusement abattu par une tempête en 2010. Un jeune chêne a été replanté à cet emplacement le 21 mars 2012 à l’occasion du pèlerinage annuel de Notre-Dame-du-Try-au-Chêne.

La chapelle tire son nom du mot wallon try qui désigne une pâture communale, une jachère ou une friche. Le sanctuaire a été érigé en 1608 par le capitaine Thierry le Jeune, officier de l’archiduc Albert, gouverneur général des Pays-Bas espagnols, afin de remercier la Vierge de l’avoir protégé de la mort durant un combat. Une pierre conservant la dédicace du capitaine est située à droite de la porte.

Érigée majoritairement en briques, la chapelle est surmontée d’un clocheton recouvert d’ardoises. L’intérieur est composé d’une nef unique. Au-dessus de la porte se trouve un blason surmonté d’un bas-relief orné d’une représentation de la Vierge et du fondateur de la chapelle et sous lequel est gravée une invocation en vieux français. La vierge du 17e siècle qui ornait autrefois l’autel est aujourd’hui conservée dans l’église de Bousval. Non loin se trouve une stèle en pierre bleue, dite « potale Notre-Dame d’Alsemberg » ; elle a été érigée en 1790 par le censier de la ferme de la Baillerie.

Rue Try-au-Chêne

1470 Bousval

Classé comme site le 1er septembre 1997

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Orgues de l'église Saint-Hubert à Baisy-Thy

L’église Saint-Hubert a été construite en style classique, en 1763, sur un plan composé d’un chœur, de trois nefs et d’une puissante tour surmontée d’une belle toiture en cloche. Dans le chœur se trouve une stèle élevée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à la mémoire de Godefroid de Bouillon, prétendument né en 1061 à Baisy-Thy. L’église comporte un beau mobilier en bois polychromé des XVIIe et XVIIIe siècles, et abrite quelques œuvres intéressantes parmi lesquelles des fonts baptismaux gothiques du XVe siècle et quelques belles dalles funéraires.

Le sanctuaire conserve également un beau ciboire offert à la paroisse, en 1817, par la reine des Pays-Bas venue se recueillir sur les lieux de la bataille des Quatre-Bras du 16 juin 1815, prélude à la bataille de Waterloo. Les orgues constituent toutefois la pièce maîtresse de l’édifice et comptent parmi les nombreuses pièces sorties de l’atelier des frères Gheude de Nivelles. Construit et livré en 1867, l’instrument comporte un buffet en chêne et une façade de tuyaux recouverts de peinture argentée.

Rue Godefroid de Bouillon

1470 Baisy-Thy (Genappe)

Orgues classées comme monument le 17 mars 1980

Institut du Patrimoine wallon