Paul Delforge

Statue Grégoire-Joseph CHAPUIS

Statue à la mémoire de Grégoire-Joseph Chapuis, réalisée par Joseph-Antoine Van den Kerkhove, 10 octobre 1880.

Lors de la seconde restauration du prince-évêque de Liège François-Antoine de Méan (printemps 1793), le médecin Grégoire-Joseph Chapuis (1761-1794) ne se méfie pas des risques de rétorsion qui pèsent sur tous ceux qui ont pris une part active aux événements révolutionnaires depuis 1789. Maître-accoucheur diplômé (1785), premier chirurgien à pratiquer une césarienne en région verviétoise, cofondateur d’une association appelée la Chambre des Zélés, Chapuis porte une réelle attention aux plus défavorisés et se fait un propagandiste actif des idées nouvelles. Propagandiste des Droits de l’Homme, Grégoire Chapuis n’accepte de participer à l’administration de sa cité que sous le régime de liberté instauré par Dumouriez. Officier municipal en charge de l’État civil, il se fait un devoir de célébrer les mariages civils, symbole de la sécularisation de toute la vie sociale. Confiant dans la promesse d’amnistie annoncée par le prince-évêque, Chapuis est arrêté en avril 1793, emprisonné à Liège et, le 30 décembre, condamné à mort. Le 2 janvier 1794, il est décapité sur la place du Sablon, à Verviers.

En dépit de la portée de l’événement et d’un hommage rendu dès l’arrivée définitive des révolutionnaires français (à partir de 1795), l’exécution capitale de Chapuis paraît s’évanouir dans l’oubli du temps quand son souvenir est ranimé par une série de publications (biographies et pièce de théâtre), à partir des années 1870. En quête de références marquantes, les milieux libéraux locaux voient en lui un « Saint-Just verviétois », Un Docteur martyr, ainsi que l’écrit Thil Lorrain. Composé d’industriels et d’intellectuels locaux (Ernest Gillon, Pierre Grosfils, Thil Lorrain, Henri Pirenne père), un Comité spécial formé par le Comité des Soirées populaires se met en place pour organiser un concours littéraire et surtout plusieurs manifestations et souscriptions pour réunir les fonds nécessaires à l’élévation d’un monument. L’idée avait déjà été évoquée en 1837, mais le conseil communal ne l’avait pas retenue.

En septembre 1875, les autorités de Verviers renomment la place des Récollets et en font la place du Martyr, manifestant ainsi un soutien explicite à l’initiative privée. Le sculpteur qui est choisi est le bruxellois Joseph-Antoine Van den Kerkhove (1848- ?), dit Nelson. Fils d’Augustin Van den Kerkhove dit Saïbas, (Joseph)-Antoine est né dans une famille de sculpteurs anversoise venue s’établir à Bruxelles. Travaillant le bronze ainsi bien que le marbre ou la pierre, il travaille sur plusieurs chantiers de décoration d’édifices publics et réalise, d’initiative, de petits objets de décoration et de fantaisie.

Le 7 août 1880, la première pierre du socle est officiellement posée et, le 10 octobre, le monument érigé en mémoire de Chapuis est officiellement inauguré par le bourgmestre libéral Ortmans-Hauzeur. Le chantier n’a pas traîné car la manifestation – prestigieuse – devait correspondre à la date du 50e anniversaire de l’indépendance de la Belgique.

Le monument comprend un socle de 4 mètres de haut en pierre bleue d’Écaussines et la statue en bronze fait la même taille. Présenté debout, la tête levée vers l’avenir, le personnage se tient droit, les jambes légèrement écartées, laissant apparaître la lame qui eut raison de lui. En l’absence de toute représentation du visage de Chapuis, ses traits sont empruntés à Armand Wéber (dont chacun admettait la ressemblance). Sur les parois du socle, plusieurs inscriptions dévoilent surtout les motivations et les valeurs (libérales, voire anticléricales) que défendent ceux qui l’honorent. Grégoire-Joseph Chapuis est présenté comme :

« Éducateur et bienfaiteur du Peuple »

« Mort pour l’Indépendance du pouvoir civil

12 avril 1761 – 2 janvier 1794 ».

« G.J. Chapuis, ses concitoyens, 1880 »

En pleine querelle scolaire, les libéraux verviétois détiennent un héroïque prédécesseur, dévoué à l’éducation populaire. Entre libéraux, catholiques et bientôt socialistes, la mémoire de Chapuis ne va pas cesser de susciter des réappropriations symboliques. Sans entrer dans les péripéties du sujet, citons simplement le fait qu’en 1984 la section de Wallonie libre – Verviers a choisi le monument Chapuis pour célébrer ses 40 ans d’existence, et rappeler qu’elle partageait « le même goût de la liberté » que le martyr.

Sources:

Freddy JORIS, Mourir sur l’échafaud, Liège, Cefal, 2005, p. 18

Philippe RAXHON, La Figure de Chapuis, martyr de la révolution liégeoise dans l’historiographie belge, dans Elizabeth LIRIS, Jean-Maurice BIZIÈRE (dir.), La Révolution et la mort : actes du colloque international, Toulouse, 1991, p. 209-222

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 571-573

Place du Martyr

4800 verviers

Paul Delforge

G. Focant - SPW

Traces du Congrès de Polleur

Dès que l’annonce de la prise de la Bastille parvient dans nos régions, une vive émotion s’empare du marquisat de Franchimont, minuscule territoire de l’est de la Wallonie appartenant au prince-évêque de Liège. Dans les premiers jours d’août 1789, des cocardes aux couleurs du Franchimont (vert et blanc) apparaissent à Theux et Spa. Au même moment, les événements se précipitent dans la capitale : le magistrat de Liège est renversé le 18 août et le prince-évêque ramené de force depuis son château de Seraing dans son palais de Liège. Au même moment, Fyon s’empare de la maison de ville de Verviers, Bonne Ville du marquisat, et se fait élire bourgmestre par la voix populaire. En moins de six jours, les autres Bonnes Villes principautaires suivent l’exemple de Liège et Verviers et procèdent au changement de leurs officiers municipaux.

La démocratie prend doucement le pouvoir dans le marquisat et quelques hommes empreints de liberté souhaitent réunir une assemblée nationale qui représenterait le peuple, comme cela s’est fait à Paris. Le 26 août 1789, des délégués de diverses communautés se réunissent à Polleur et se rendent dans une prairie sise derrière la maison de J.-G. Cornesse. Il s’agit là de la session inaugurale de ce que l’on appela le « Congrès de Polleur », chargé d’administrer de manière plus égalitaire la destinée des Franchimontois. Au cours de cette première séance, tous les députés prêtent serment, jurent de défendre les libertés communes et se proclament « libre assemblée nationale franchimontoise ». Vingt-quatre autres séances se tiennent jusqu’en janvier 1791 dans divers lieux au départ du pré Cornesse.

Lors des troisième et quatrième séances, organisées dans l’église Notre-Dame de Polleur, les délégués du Congrès doivent faire face aux menaces de répression du prince-évêque de Liège et à la possibilité de voir des troupes germaniques arriver en Franchimont. Les délégués prévoient un plan de défense et la création d’un corps de 1800 volontaires casernés au château de Franchimont.

La 5e séance du 16 septembre 1789 est indéniablement une des plus importantes. Sur proposition de Laurent-François Dethier, jeune avocat qui est récemment devenu le premier bourgmestre démocrate reconnu par les autorités de la principauté de Liège, le Congrès rédige une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’image de celle qui vient d’être rédigée à Paris. Inspirée des voisins français, cette troisième déclaration des droits de l’homme et du citoyen (après celles adaptées aux États-Unis et en France), est toutefois plus démocratique et plus progressiste que sa grande soeur. L’article III précise que « toute souveraineté réside dans le peuple » et non « dans la nation » selon l’expression française. La déclaration franchimontoise ajoute, à l’article VI, que « la loi est l’expression de la volonté générale qui ne doit jamais s’écarter des règles éternelles de la vérité et de la justice ». Elle précise que « tout citoyen est libre dans ses pensées et opinions » et supprime le droit de propriété comme droit inviolable et sacré. Les congressistes se retrouvent ensuite à Spa le 29 octobre au moment où des événements révolutionnaires éclatent dans la principauté abbatiale de Stavelot-

Malmedy, qui possède une longue frontière commune avec le marquisat. Alors que les Franchimontois apportent tout leur soutien aux voisins principautaires, le prince-abbé demande l’aide de troupes étrangères. Des troupes colonaises arrivent à Malmedy le 21 novembre, à Stavelot le lendemain. Le prince-évêque de Liège réagit de la même manière et demande de l’aide au roi de Prusse Frédéric-Guillaume II. Quatre mille Prussiens entrent à Liège le 30 novembre 1789 et forcent les congressistes à se mettre en congé ; pour ne pas indisposer le roi de Prusse, il n’y a aucune séance du Congrès pendant plus de trois mois. Les troupes prussiennes quittent la principauté le 16 avril 1790 alors que le Congrès de Polleur reprend ses séances. Celles-ci se tiennent alors principalement au château de Franchimont ou dans la maison communale de Theux, où est organisée la 25e et dernière séance, le 23 janvier 1791. Le retour en force du prince-évêque, appuyé par l’empereur germanique, met fin aux prétentions libérales et indépendantistes des députés du Franchimont dont les biens sont saisis et qui sont cités à comparaître le 8 juillet suivant. Il faut attendre l’arrivée des troupes républicaines françaises près d’un an plus tard pour sentir un nouveau vent de liberté souffler sur l’ancien marquisat comme le précise le registre du Congrès : « À cette époque a recommencé le règne affreux du despotisme (…) Jusqu’à la délivrance de ce pays par les armées républicaines ».

Imprégnés d’idées philosophiques, les démocrates franchimontois ne sont pas des ennemis du catholicisme ni même des membres du clergé. Leur assemblée est constituée de juristes et d’anciens militaires qui se sont inspirés des Français sans pourtant les copier. D’États généraux revendicatifs, les séances du Congrès de Polleur deviennent une assemblée constituante puis législative bien plus dans le but de rester Franchimontois que de s’unir aux Français dans un premier temps. En effet, si le mouvement franchimontois avait pour but d’incarner l’aile radicale de la Révolution liégeoise en 1789, il se rapproche de la République lors du deuxième exil des Liégeois à Paris et demande, dès le 23 décembre 1792, le rattachement du pays de Liège à la France après avoir proclamé la déchéance du prince-évêque et exigé un retrait définitif du territoire de l’empire germanique.

De nos jours, plusieurs traces d’importance subsistent de cette époque. Les principaux lieux de réunion des séances du congrès sont toujours là pour en témoigner : le château de Franchimont, siège du arquisat, a vu ses ruines consolidées ; le pouvoir communal est toujours exercé dans la maison commune de Theux, merveille classique érigée en 1770 par Barthélemy Digneffe et récemment restaurée ; l’église Notre-Dame-et-Saint-Jacques de Polleur, elle aussi superbement restaurée, arbore toujours sa belle tour d’origine romane surmontée d’un clocher tors, caractéristique de la région. Non loin de là, le pré Cornesse existe encore mais aucune plaque ne permet d’indiquer son emplacement, derrière la maison du même nom. Au-dessus de la porte de l’ancienne maison communale de Polleur, en face de l’église, sont gravés les mots « droits de l’homme » à côté de la devise belge « l’union fait la force ». Il s’agit ici d’un exemple unique en Belgique qui rappelle combien les Franchimontois avaient à partager avec les jeunes républicains français.

En 1989, pour le bicentenaire de l’événement, l’asbl « Congrès de Polleur » prend l’initiative d’une route des droits de l’homme qui parcourt le territoire de l’ancien marquisat de Franchimont et est balisée par seize stèles sur lesquelles sont inscrits chacun des droits proclamés par le Congrès. Sur chaque stèle se trouve également un texte commémoratif : « Toi qui passes par ici, pense aux droits et aux libertés des hommes, à tous ceux qui sont prisonniers de leur condition ou contraints par un pouvoir. Pense à tous ceux qui utilisent leurs droits ou libertés sans conscience. À tous ceux qui savent et qui affirment que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Pense à tous ceux qui reconnaissent que l’humanité recherche les conditions de ses droits et les limites de ses libertés. Pense, réfléchis, travaille, apporte ta pierre plutôt que ta peur, mais surtout, aime les hommes parce qu’ils sont comme toi ». Une statue du sculpteur Louis Gérard symbolisant cette réunion a également été installée pour le deux-centième anniversaire des séances du Congrès de Polleur. Elle représente un personnage féminin portant entre ses mains le texte de la déclaration.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Ce texte fondateur de l’idéologie révolutionnaire adopté le 26 août 1789 constitue le préambule de la nouvelle constitution française. La déclaration comporte elle aussi un préambule, ainsi que dix-sept articles, et entend faire table rase de l’Ancien Régime : « tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi », liberté individuelle, liberté de pensées et d’opinions, liberté d’expression, propriété privée… La déclaration énonce également le principe de la séparation des pouvoirs.

4800 Verviers

Frédéric MARCHESANI, 2014

G. Focant - SPW

Statue Congrès de Polleur

« Ce que la France a été pour l’Europe, le Pays de Liège l’a été pour la Belgique et le Pays de Franchimont et de Stavelot pour le Pays de Liège ». C’est en ces termes que Merlin de Douai, président de la Convention nationale, saluait le 8 août 1794 les patriotes réfugiés du Franchimont qui s’apprêtaient à quitter Paris pour regagner les rives de l’Amblève, de la Hoëgne et de la Vesdre. Liège venait d’être libérée par l’armée de Sambre-et-Meuse. Cette phrase maintes fois citée situe très bien le caractère plus progressiste encore et plus radical de la révolution de 1789 dans le Franchimont. Cette tendance se traduisit notamment dans deux faits historiques importants. Ce furent d’abord, du 26 août 1789 au 23 janvier 1791, les vingt-cinq séances du Congrès de Polleur rassemblant au centre géographique de l’ancien marquisat des délégués des cinq bans de celui-ci, qui adoptèrent le 16 septembre 1789 une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la troisième au monde après celle de Virginie et de Paris, mais plus démocrate que cette dernière en certains de ses articles. Ce furent ensuite, le 23 décembre 1792, les voeux émis par les habitants des communes de Theux et de Spa en faveur de la réunion à la France, premiers du genre et imités un mois plus tard par Liège et par près de 380 autres localités de l’ancienne principauté.

En 1964, deux militants wallons, responsables de la section verviétoise de « Wallonie libre » depuis sa création, le Verviétois Jules Nissenne (1907-1991) et le Disonais Joseph Gélis (1923-2006), prennent l’initiative d’organiser des cérémonies à l’occasion du 175e anniversaire du Congrès de Polleur et de sa Déclaration de 1789 pour rappeler à leurs contemporains l’importance de « lutter pour les droits sacrés de liberté des Citoyens et de respect de la Constitution »179. Huit ans plus tard, ce duo est encore à la base du comité créé pour le 180e anniversaire des voeux de rattachement à la France de 1792, qui souligne que « ces voeux procédaient d’un idéal de liberté et concrétisaient un droit essentiel, celui des peuples à disposer d’eux-mêmes, qu’il convient de célébrer en un temps où, de la périphérie bruxelloise aux Fourons, cet idéal, ce droit, cyniquement, sont bafoués ».

En 1989 enfin, pour le bicentenaire du Congrès de Polleur (et des révolutions franchimontoise, liégeoise et française), l’asbl « Congrès de Polleur » est constituée : elle est à l’initiative d’une route des Droits de l’Homme qui parcourt tout le territoire de l’ancien marquisat de Franchimont et est balisée par seize stèles qui égrènent chacun des droits proclamés par le Congrès en invitant le passant à la réflexion181. Une statue symbolisant le Congrès fut également installée en retrait de la stèle placée à Polleur.

Elle représente un personnage féminin portant dans ses bras le texte de la Déclaration franchimontoise.

Carrefour de la N640 et de la voie du Vieux Chemin

4800 Verviers

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Révolution liégeoise

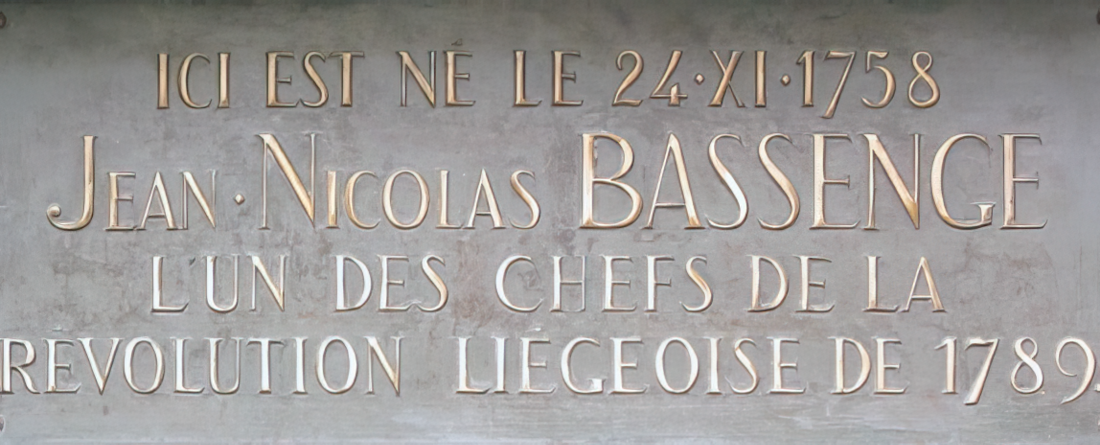

Maison natale de Jean-Nicolas Bassenge

Cette petite maison de la seconde moitié du XVIIe siècle est une des belles constructions anciennes du centre de la cité. Érigée dans le pur style traditionnel liégeois en brique et calcaire, elle est percée de baies à linteaux droits, comporte une bâtière à coyau et une lucarne à fronton triangulaire. Identique dans sa conception à sa voisine de droite bien que moins élevée, elle abrite aujourd’hui un établissement horeca. Au-dessus de la porte d’entrée se trouve une plaque commémorative rappelant le passé historique de la demeure : « Ici est né le 24-XI-1758 Jean-Nicolas Bassenge, l’un des chefs de la Révolution liégeoise de 1789 ».

Issu d’une famille de la haute bourgeoisie principautaire, Jean-Nicolas Bassenge se fait connaître en 1781 en publiant La nymphe de Spa, apologie de la philosophie des Lumières qui lui cause quelques ennuis. Malgré la protection du prince-évêque François-Charles de Velbrück, il décide de partir pour Paris où il rencontre les plus célèbres écrivains de l’époque.

Défenseur des idées républicaines et spectateur des premiers événements révolutionnaires en France, il rentre à Liège dès que la Révolution éclate en 1789. Il prend la tête du mouvement de protestation avec Fabry et Chestret et rédige, pour le compte de la Société des amis de la liberté et de l’égalité de Liège, un plaidoyer pour la réunion du pays de Liège à la France.

Il est exclu de l’amnistie après le rétablissement du prince-évêque de Hoensbroeck et repart à Paris. Il retourne dans sa ville natale à la fin de l’année 1792 avec les troupes du général Dumouriez mais s’exile une fois encore après la défaite de Neerwinden en mars 1793.

L’annexion de nos territoires en 1795 marque son retour définitif dans la cité ardente. Sous le régime français, il est commissaire général du directoire exécutif du département de l’Ourthe puis est élu en 1798 pour représenter son département au conseil des Cinq-Cents à Paris. Favorable au coup d’État de Bonaparte en 1799, il siège sous le Consulat au corps législatif et y défend ses idéaux républicains. Il se retire de la vie politique en 1802 et devient conservateur de la bibliothèque municipale de Liège. Il meurt le 16 juillet 1811, à l’âge de 52 ans.

Rue de la Goffe

4000 Liège

La plaque commémorative se trouve juste au-dessus de la porte d'entrée d'un établissement horeca

Frédéric MARCHESANI, 2014

Photo G. Focant - SPW-Patrimoine

Église des Capucins à Malmedy

Classée et récemment restaurée, l’ancienne église des Capucins de Malmedy a été construite entre 1623 et 1626 en moellons et ardoises. Très simple, le bâtiment comprend un vaisseau d’une seule nef de quatre travées terminée par un choeur à chevet plat, le tout éclairé par de grandes baies cintrées. Dès la fin de l’année 1789, le bâtiment est lié aux événements révolutionnaires et change d’affectation au gré des successions de régimes au XIXe siècle.

C’est à cet endroit qu’est installée une éphémère assemblée nationale de la principauté abbatiale. Inspirés par leurs voisins liégeois et franchimontois, les Malmédiens réclament la réunion d’une assemblée nationale. Celle-ci s’ouvre le 9 novembre 1789 par une messe célébrée dans l’église des Capucins où l’on procède ensuite à la vérification des pouvoirs. La session est ouverte par les seuls Malmédiens, les députés de Stavelot ayant refusé de participer à une assemblée dont le siège avait été fixé à Malmedy sans leur aval. Ils prennent toutefois part aux débats dans l’après-midi du 9 novembre. Cette première séance est un véritable succès de foule et doit par conséquent se tenir dans le jardin du couvent. On y choisit soixante mandataires qui représentent chaque subdivision de l’ancienne principauté abbatiale : 18 Malmédiens, 22 Stavelotains et 20 Lognards siègent ainsi dans le réfectoire du couvent. Parmi ses premières actions, la rédaction du catalogue des griefs populaires à transmettre au prince-abbé Célestin Thys. Ce dernier perçoit l’installation de cette assemblée comme une violation de ses droits souverains mais souhaite éviter le recours à la force. L’assemblée doit pourtant s’ajourner sine die dès le 19 novembre, suite à l’arrivée de troupes envoyées par le prince-électeur de Cologne afin de rétablir toutes les prérogatives du prince-abbé. Le jour même, un traité du directoire du Bas-Rhin et de Westphalie dissout l’assemblée nationale qui comptait à peine dix jours d’existence !

La suite des événements révolutionnaires et l’annexion de l’ancienne principauté de Stavelot-Malmedy à la France sonnent le glas de l’installation des Capucins à cet endroit. Le 18 septembre 1797, le couvent est fermé et mis en vente comme bien national avant d’être racheté par les Capucins eux-mêmes. La ville de Malmedy le rachète ensuite en 1802 afin d’y installer les services de la mairie et d’y créer une école. Après la chute de Napoléon, sous le régime prussien, le couvent abrite le bureau des poids et mesures. Enfin, après le transfert de l’hôtel de ville dans un nouvel édifice, l’ancien couvent des Capucins est démoli en 1902 pour faire place à un nouveau bâtiment scolaire. Seule subsiste l’église, dernier témoin des diverses affectations du lieu.

Place Saint-Géréon

4960 Malmedy

Frédéric MARCHESANI, 2014

© La révolution liégeoise du 18 août 1789 - Gravue d'A. Weber

© La révolution liégeoise du 18 août 1789 - Gravue d'A. Weber

Fyon Jean Joseph

Révolutions

Verviers 1745, Liège 02/09/1816

Descendant d’une famille d’industriels actifs dans le marquisat de Franchimont et impliquée dans la vie de la cité, tant à Verviers qu’à Liège, fils du fabriquant lainier Edmond Fyon, Jean Joseph Fyon jouit très tôt d’une forte popularité qui le conduit à s’occuper à son tour de la chose publique. Conseiller de Régence en 1770 quand son père exerce la magistrature au moins pour la 3e fois, il devient l’un des deux bourgmestres de Verviers durant les années 1772 et 1773, ainsi qu’en 1777-1778. Par la suite, veuf en 1779 au moment où il est le père de sept filles en bas âge, Jean Joseph Fyon paraît surtout occupé à assumer sa charge de maître des postes impériales, à Verviers, succédant à Pascal Pirons, avant d’être démis de ses fonctions en raison « d’erreurs de gestion » (1776-1791). En litige de longue date contre certaines décisions du prince-évêque devant la Chambre impériale de Wetzlaer, son hostilité à l’égard du prince-évêque Hoensbroeck se nourrit volontiers des idées nouvelles portées dans le pays de Liège. Selon la légende qui entoure le personnage, avant même le 18 août 1789, Fyon paradait dans les rues, entouré d’une foule parée de cocardes franchimontoises, lui dressant une haie d’honneur, sous les cris de « Vive Fyon ! Vive la liberté ! ».

Assurément soutenu par une bande à sa dévotion, Fyon s’empare du pouvoir par la force, le 18 août 1789 et, acclamé par la foule, prend la tête de la Magistrature verviétoise, en même temps que son ami Thomas de Biolley. Lors de la première séance du Congrès de Polleur, où il siège comme délégué de Verviers, Jean Joseph Fyon est choisi à la présidence, avant de laisser à de plus convaincus la conduite des travaux. Il en va de même à l’assemblée des bonnes villes réunies à Liège, où il a été nommé député de Verviers. En juillet 1790, avec Dethier, il constitue la Société des révolutionnaires franchimontois, mais sans prendre part à ses travaux. Par contre, il se montre davantage assidu lorsqu’un bataillon de volontaires franchimontois prend les armes ; éphémère commandant (mai 1790), il est nommé colonel de l’un des deux régiments de l’armée « nationale » liégeoise et prend part aux expéditions dans le Limbourg face aux forces « exécutrices ». Il ne peut cependant empêcher le retour du prince-évêque, début 1791, et son rôle en vue – ainsi que des aspects peu glorieux – le place au premier rang des bannis : tous ses biens sont confisqués.

Réfugié à Paris, Jean Joseph Fyon se mêle aux cercles politiques qui préparent de nouveaux plans. Membre du Comité des Belges et Liégeois réunis, il rejoint ensuite le Comité révolutionnaire des Belges et Liégeois réunis, mais il est davantage enclin à la bagarre qu’aux débats d’idées. Rentré au pays de Liège après le succès de Dumouriez, il reçoit le commandement militaire du pays de Liège et est élu membre de la convention nationale (20 décembre 1792). Général de brigade à la tête de la Légion liégeoise, il reprend les armes, ne peut éviter la seconde restauration autrichienne (printemps 1793) et se retrouve réfugié à Paris, repris dans le tourbillon politique avec ses « amis » franchimontois. La zizanie s’installe pourtant dans leurs rangs et, loin de partager l’idée d’une annexion à la France, Fyon rallie le parti dit des modérés, installant une haine définitive avec ses adversaires franchimontois. Fin 1793 et en avril 1794, Fyon connaît même la prison, victime des intrigues liégeo-liégeoises à Paris, et accusé de conspiration. Hyacinthe Fabry n’hésite pas à le qualifier de « colonel assassin ».

Ayant disparu des cercles politiques au printemps 1794, celui qui est alors surnommé avec exagération le « général Fyon » réapparaît sur ses terres liégeoises au lendemain de l’absorption de la principauté et des Pays-Bas autrichiens au sein de la République (1er octobre 1795) et est choisi comme député du département de l’Ourthe au Conseil des Anciens, lointain ancêtre du Sénat qui tient ses réunions à Paris. Cependant, Fyon n’en a pas fini avec les problèmes. Considéré comme trop montagnard pour certains, il est soupçonné par d’autres de tremper dans la « Conjuration des égaux » (mai 1796) et dans l’affaire dite du camp de Grenelle (septembre 1796), conduite par Gracchus Babeuf, chez qui l’abolition de la propriété individuelle est une priorité. Si les idées de Babeuf peuvent être rapprochées de la Déclaration des droits de l’homme du Congrès de Polleur qui se distinguait de la Déclaration française de 1789 par l’absence d’un 17e article, celui consacrant, en France, la propriété privée comme droit inviolable et sacré, les idées de J-J. Fyon apparaissent moins radicales. Dans l’entourage de Babeuf, on considérait « Fyon vendu aux ex-conventionnels ; Fyon est un modéré ; c’est un homme amphibie, on ne sait pas ce qu’il est » (Charles Germain, cité par RIVIALE, p. 167). Pressenti comme militaire pour encadrer le soulèvement espéré, le général de brigade Fyon échappe de justesse à une condamnation lors du procès de Babeuf, son cas étant renvoyé à plus tard. Il est finalement acquitté, mais ne récupère pas son mandat au Conseil des Anciens.

Retrouvant du service actif comme chef de bataillon dans la Légion des Francs du Nord (octobre 1799), Fyon demeure étiqueté « jacobins » et, après l'attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), il est repris sur la liste des proscrits que Bonaparte, miraculeux rescapé, fait dresser, convaincu que la « conspiration de la machine infernale » est l’œuvre de ceux qui contestent son pouvoir personnel. Bien que l’implication des Chouans soit rapidement prouvée, le premier consul Bonaparte maintient sa mesure contre les républicains de gauche et Fyon figure sur la liste des 133 proscrits élaborée par Fouché. Il semblerait avoir obtenu un passeport pour sortir de France et aurait ainsi échappé à une déportation qui lui aurait été funeste.

Sources

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 98, 119

Henri PIRENNE, dans Biographie nationale, t. VII, col. 397-402

Liste des bourgmestres de Verviers de 1650 à nos jours, selon Detrooz, complétée jusqu’en 2001 (cfr http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jHB_nmF2tLEJ:ecolescommunales.verviers.be/tourisme/canevas/Chap01_Pages/personnalites/09/bourgmestres.doc+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=be) (s.v. avril 2013)

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 123

Philippe RIVIALE, Le procès de Gracchus Babeuf devant la Haute cour de Vendôme, ou La vertu coupable, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 166-170, 255

Augustin GURDAL, Jean-Joseph Fyon et son temps, Verviers, P. Féguenne, 1931

Augustin GURDAL, dans BSVAH, vol. 26, 1933, p. 73-76

Léon LECONTE, Les événements militaires et les troupes de la Révolution liégeoise (1789-1791), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1932, t. LVI, p. 4-410

Adolphe BORGNET, Histoire de la révolution liégeoise de 1789, de 1785 à 1795, d’après des documents inédits, Liège, 1865, t. II

Jean DESTREM, Les déportations du consulat et de l’empire d’après des documents inédits, Paris, 1885, en particulier la note qui se trouve dans l’index

© Institut Jules Destrée, Paul Delforge

Tutot Jean-Jacques

Culture, Edition

Liège 22/02/1741, Liège 20/09/1794

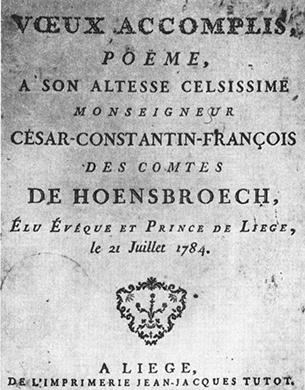

Propriétaire-fondateur de l’importante papeterie des Polets (créée en 1781), située à Liège sur la Meuse (quartier de la Boverie), Jean-Jacques Tutot est surtout un important imprimeur-éditeur de la place de Liège, constamment à la pointe du progrès dans le dernier quart du XVIIIe siècle : cet entrepreneur compte plusieurs dizaines d’ouvriers sous ses ordres et semble être le propriétaire de 33 presses où il n’hésite pas à faire reproduire tous les ouvrages à succès de son temps. Si le reproche de contrefaçon peut lui être adressé, J-J. Tutot apparaît par ailleurs comme une sorte de précurseur dans la mesure où il invente le genre du périodique contenant des extraits ou des résumés des meilleurs articles de son temps, sous gouverne de vulgarisation. Son titre à succès, L’Esprit des journaux français et étrangers, paraîtra pendant plus d’un quart de siècle sous sa direction et lui survivra (1772-1818). Quant à La Feuille sans titre, qui paraît seulement de février à décembre 1777, il semble s’agir du tout premier journal quotidien publié en pays wallon.

Peu d’informations sur la jeunesse de Tutot nous sont parvenues. Peut-être originaire de Versailles, il pourrait bien être né à Liège où son père, Français, tient commerce. En 1762, Jean-Jacques Tutot apparaît en tout cas comme ouvrier-imprimeur. En 1765, il est à Maastricht, où il tient une boutique. Ensuite, profitant de l’importante clientèle qui se rend à Spa, il y installe un commerce qu’il ouvre durant la saison thermale, tandis que le reste du temps le voit occupé à Liège. En 1767, il s’établit dans la capitale de la principauté comme libraire, et se spécialise dans le commerce des ouvrages français de son temps. Par son mariage avec la fille d’un imprimeur liégeois, Jean-Jacques Tutot ajoute une corde à son arc. Outre des livres de religion, il se fait éditeur de presse. Bénéficiant du vent de liberté et tolérance qui souffle durant le règne (1772-1884) du prince-évêque François-Charles de Velbrück, il multiplie l’édition de périodiques : L’Esprit des journaux français et étrangers (1772), Le Journal historique et politique (1772-1791), L’Indicateur (1773), La Feuille sans titre (1777), La Feuille du jour (1784), Le Cabinet des modes (1785-1787), Le Nouvelliste impartial (1788-1789) à la durée de publication variable.

Ainsi L’Esprit des journaux connaît-il quelques difficultés avec le gouvernement liégeois en dépit de l’esprit d’ouverture qui s’affiche en principauté, si bien que J-J. Tutot se tourne vers Bruxelles, où il obtient le privilège de le publier et d’établir une partie de son matériel d’imprimeur. Le journal revient à Liège en 1775 ; Tutot a alors engagé le docteur L-F. de Lignac, qui a pratiqué la médecine à Lille, mais qui est aussi l’auteur d’un roman à succès, ainsi que le chanoine liégeois Outin du Val des Écoliers qui sera chargé de traduire des textes allemands. Entouré de journalistes français pour la plupart, de Lignac devient le rédacteur en chef du Journal qui alterne « pillage littéraire » et textes originaux, tout en ouvrant une large tribune aux productions des « savants » wallons et en donnant échos aux doctrines des Encyclopédistes. Discrètement, Tutot imprime aussi « les livres les plus licencieux et les plus pernicieux », selon certaines opinions… Publié régulièrement à Paris à partir de 1782, le journal reviendra à Liège en 1793. Membre fondateur avec Hyacinthe Fabry de la Société typographique de Liège (1783), il tente de publier une contrefaçon de L’Encyclopédie méthodique sans rencontrer le succès.

Membre fondateur de la Société d’Émulation (1779-1792), l’éditeur-imprimeur, directeur d’une papeterie moderne et « patron de presse » à succès a tôt fait de constater, malgré ses initiatives commerciales, que Constantin de Hoensbroeck, successeur de Velbrück en 1784, ne partage pas les mêmes idées politiques. Jean-Jacques Tutot semble en sympathie avec les patriotes liégeois ; membre de leur parti, il lance, en 1789, un nouveau titre, Le Journal patriotique, qui en témoigne : le premier numéro paraît le 22 août ! Dans le même temps, l’homme d’affaires édite aussi le Journal philosophique et chrétien (1790), ainsi que le Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S.M.I. par les représentants et états des Pays-Bas autrichiens, la compilation de l’abbé Feller (1787-1789). Mais son engagement aux côtés des révolutionnaires liégeois n’est pas douteux ; il n’hésite à imprimer plusieurs feuilles patriotiques radicales.

Resté à Bruxelles en 1791, il bénéficie de la clémence de la première restauration autrichienne (janvier 1791-novembre 1792), obtenant l’autorisation de poursuivre l’édition de L’Esprit des journaux, mais en acceptant de soumettre les textes à la censure. Rentré à Liège à la suite des armées de Dumouriez, il travaille à la mise en place de nouvelles institutions et au rattachement du pays liégeois à la France. Responsable de l’Imprimerie patriotique de Liège, il publie le Bulletin du département du pays de Liège. Cet engagement lui vaut condamnation et le contraint à suivre les chefs de l’insurrection liégeoise lors de la seconde restauration du gouvernement épiscopal liégeois (printemps 1793). Tout en réussissant à installer à Paris une « Imprimerie patriotique des Républicains, Tutot et fils », il fait partie des modérés dans le comité des Liégeois et Belges réfugiés dans la capitale de la Révolution. Après son séjour parisien (1793-1794), il retrouve Liège où il arrive sur les pas des Français durant l’été 1794 et y meurt dans des circonstances inconnues, le 20 septembre 1794. Sa veuve et ses enfants tenteront de poursuivre ses affaires.

Sources

Daniel DROIXHE (éd.), L’esprit des journaux. Un périodique européen au XVIIIe siècle, Actes du colloque « Diffusion et transferts de la modernité dans L’Esprit des journaux organisé par le groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université de Liège, Bruxelles, ARLLFB/Le Cri, 2009

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 133-200

Paul VERHAEGEN, dans Biographie nationale, t. 25, col. 856-858

http://data.bnf.fr/14489344/jean_jacques_tutot/ (novembre 2014)

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Marcel FLORKIN, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 370-371

La Vie wallonne, novembre 1921, n°15, p. 124

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989

Paul Delforge

© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

Theroigne dite de Méricourt Anne-Josèphe

Révolutions

Marcourt 13/08/1762, Paris 08/06/1817

Ardente militante républicaine, grande avocate de la cause des femmes, Anne-Josèphe Théroigne est une figure étonnante de cette période politique intense que constitue le tournant historique des années 1789 à 1794.

C’est à Marcourt, dans le duché de Luxembourg, que naît en 1762 le premier enfant d’un couple de paysans ni riches ni pauvres, mais simplement attachés à leur terre. C’est une fille. Les Terwagne l’appelleront Anne-Josèphe. Ils ne lui donneront aucune éducation particulière ; ce n’est qu’une fille, et son statut, à l’époque, ne lui offre aucun autre débouché que d’être utile aux tâches domestiques et à assurer des descendants à l’homme qui l’épousera. Très tôt, elle perd sa maman et son père fait un nouveau mariage. Envoyée un temps chez des parents installés à Liège, la jeune fille finit par couper tous liens avec sa famille et part à l’aventure. Servante dans une maison bourgeoise de la principauté, elle devient dame de compagnie, à Anvers, auprès d’une riche femme du monde, qu’elle accompagne en Angleterre (1782), où une autre vie l’attend. Elle a vingt ans. Elle apprend à aimer la culture et elle rêve de devenir cantatrice. Londres, Paris, Naples, Gènes, Rome sont autant de villes et de rencontres, dont les péripéties varient selon ses biographes. La jeune fille semble courtisée, mais elle est surtout indépendante. Au printemps 1789, elle est à Paris. Après la vie de bohème, voici le temps de la politique.

Aux premières loges des événements qui s’y déroulent, elle se passionne pour la Révolution, emménage à Versailles pour pouvoir se rendre rapidement dans les tribunes de la salle où se réunit l’Assemblée nationale et constituante. Depuis le pourtour, elle assiste aux débats, notamment lors de l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; depuis les tribunes, elle a l’impression de participer à la vie politique, se faisant remarquer par ses applaudissements et ses exclamations. Les 5 et 6 octobre 1789, c’est la fameuse marche des femmes, de Paris à Versailles : la famille royale est contrainte de quitter le château et de s’installer à Paris ; surtout, le roi est obligé de signer la Déclaration des Droits et le décret marquant la fin des privilèges. L’Assemblée nationale déménage et Théroigne la suit s’installant elle aussi à Paris. Elle y fréquente les assemblées de district où on discute politique ; chose inouïe, elle y prend même la parole, proposant que l’on construise un bâtiment permanent, où se réunirait l’assemblée nationale ; ce Parlement serait construit à la place de la Bastille. Elle fonde aussi le premier club révolutionnaire populaire et mixte de Paris ; elle contribue encore à la fondation de ce qui deviendra le club des Cordeliers ; elle côtoie personnellement Danton, Desmoulins, Marat et bien d’autres.

Pour diverses raisons, elle quitte Paris en mai 1790 et revient vivre à Marcourt, puis à Liège. C’est là qu’en janvier 1791 elle est enlevée par des émigrés nobles français : on l’accuse d’espionnage, d’avoir été à la tête de la marche des femmes et de bien d’autres crimes invraisemblables ; elle est remise aux autorités autrichiennes, et enfermée dans une prison-forteresse dans le Tyrol, à Kufstein. Un fonctionnaire autrichien qui veille sur elle résume bien les accusations du moment qui pèsent sur elle : « Mlle Théroigne prêche le démocratisme » ! Finalement innocentée, elle rencontre l’empereur d’Autriche, Léopold II, en personne, à Vienne. Elle est libérée après plusieurs mois de détention et revient dans les Pays-Bas, mais peu de temps.

En janvier 1792, elle est à Paris où elle est portée en triomphe par les patriotes désireux de mener la guerre contre les Autrichiens. On la surnomme l’amazone de la liberté. Elle reçoit carte blanche pour mobiliser dans les quartiers, y compris auprès des femmes. Elle prononce alors un discours, célèbre, où elle appelle les femmes à briser leur chaîne, à s’armer et à se délivrer de tout ce qui les oppresse (C’est le discours des Minimes). Alors qu’on lui prête d’avoir formé un bataillon de femmes portant des piques, ses « amis » s’inquiètent ; ils s’inquiètent de sa liberté de ton ; ils s’inquiètent du message d’égalité entre les sexes qu’elle défend avec ardeur ; ils s’inquiètent de la révolution qu’induit dans la vie de tous les jours le discours que Théroigne tient auprès des femmes ; comme ses ennemis, ses amis l’incitent à se taire. Le 10 août 1792, elle participe néanmoins au coup de grâce porté par la Révolution contre la monarchie ; en septembre, la République est proclamée. On perd alors quelque peu sa trace, puis elle réapparaît en mai 1793, quand elle publie un placard, une affiche politique collée sur les murs de Paris : une fois encore, elle tient un discours féministe remarquable.

Quelques jours plus tard, elle est physiquement battue par une bande de femmes qui veulent l’empêcher de gagner les tribunes de la Convention. Cet épisode donnera naissance à quantité d’interprétations et de descriptions scabreuses, alors qu’il a une portée politique indéniable ; pour Mlle Théroigne, les femmes ont le droit de s’occuper de la vie publique, de la justice, de l’éducation civique, à l’égal des hommes.

En juin 1794, quelques jours avant Thermidor et la chute de Saint-Just et Robespierre, elle est arrêtée dans des circonstances étonnantes ; pour discréditer son action politique, on a longtemps affirmé qu’elle était malade, hystérique, folle quoi. Aucun document d’archive ne permet de dire que Théroigne était déjà folle au moment où on l’a enfermée, en prison d’abord, dans des hôpitaux ensuite. Forcément, sans confondre les causes avec les conséquences, ce sont ses conditions de captivité qui lui feront perdre la tête. Le prétexte de la folie comme méthode d’exclusion politique ne tient plus aujourd’hui. Quand, en 1817, après 23 ans d’enfermement, l’avocate de la liberté pousse son dernier soupir, elle a 55 ans et elle laisse derrière elle les traces tangibles de son engagement féministe.

Toujours, par son comportement, par ses paroles ou ses rares écrits, elle s’est préoccupée d’égalité, de liberté, bref des droits de l’homme, ce dernier terme signifiant pour elle aussi bien les hommes que les femmes. C’est ce que lui a appris la lecture de la Déclaration des Droits adoptée en août 1789. C’est par conséquent une surprise pour elle de constater que les droits ne s’appliquaient pas à sa personne, parce qu’elle était femme. Et plutôt d’attendre que quelqu’un lui attribue ses/ces droits, elle va considérer qu’ils sont à elle et se comporter en citoyenne. Ce sont les obstacles qu’elle rencontre alors, ses succès mais surtout ses échecs qui permettent de comprendre le féminisme pionnier et si singulier d’Anne-Josèphe Théroigne. On évitera de lui accoler ce nom à particule, « de Méricourt », que lui avaient attribué ses ennemis politiques.

Sources

Paul Delforge, Citoyenne Anne-Josèphe Théroigne. Pionnière du féminisme (1789-1794), Namur, Institut Destrée, 2022, coll. « Notre Histoire » n°14

Helga Grubitzsch, Roswitha Bockholt, Théroigne de Méricourt. Die Amazone der Freiheit, Centaurus, 1991

Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt : une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, Le Seuil, 1989, coll. Fiction & Cie

Félix Magnette, dans Biographie nationale, 1926, t. 24, col. 760-768

Félix Magnette, Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise. Légendes littéraires et réalité historique, dans Wallonia, XXIe année, mars 1913, p. 163-187

Léopold Lacour, Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges. Rose Lacombe, Théroigne de Méricourt, Paris, 1900

Marcellin Pellet, Étude historique et biographique sur Théroigne de Méricourt, dans les Variétés révolutionnaires, 3e série, Paris, 1890

Paul Delforge

Smits Jean Joseph

Culture, Edition, Révolutions

Liège 1756, Paris 1806

Dans la diffusion des idées philosophiques au pays de Liège dans les années 1780, l’imprimeur Jean Joseph Smits joue un rôle important dans l’ombre du journaliste Pierre Lebrun. Sans aucun doute, Smits apporte une contribution matérielle très grande à l’Heureuse Révolution liégeoise du 18 août 1789 et à la fin de l’Ancien Régime. Poursuivant ses activités professionnelles à Paris, il sera, en 1798, l’éditeur-imprimeur de la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie française.

Sans doute Jean-Joseph Smits et Pierre Lebrun se sont-ils rencontrés lorsqu’ils travaillaient tout deux pour le puissant imprimeur-éditeur et patron de presse liégeois Jean-Jacques Tutot. C’était au début des années 1780. Sans doute, les deux « employés » eurent-ils envie en même temps de voler de leurs propres ailes. Aussi les deux s’associent-ils durablement. Jacques Joseph Smits semble posséder ses propres presses, à Liège, sans que l’on sache depuis quand. Ensemble, ils fondent le Journal général de l’Europe (printemps 1785). Imprimé à Liège et publié à Herve, le journal est diffusé aussi bien dans la principauté de Liège, que dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies.

Quand le Journal général de l’Europe subit les foudres du prince-évêque Constantin de Hoensbroeck pour avoir soutenu ses opposants dans l’Affaire des Jeux de Spa, Smits et Lebrun trouvent refuge à Herve, dans le duché de Limbourg, où Smits rachète du matériel d’imprimerie (août 1786). En dépit de l’hostilité et des mesures prises contre eux par les États de Brabant et de Hainaut, Smits poursuit sa collaboration avec Lebrun jusqu’au moment où éclatent les révolutions liégeoise et brabançonne. Si Lebrun opte davantage pour la politique, Smits, qui a repris ses activités d’imprimeur à Liège (octobre 1789) et poursuit la publication du Journal général de l’Europe, obtient des commandes des nouvelles autorités révolutionnaires. Mais la restauration autrichienne le pousse à se réfugier à Paris ; Smits y poursuit ses activités professionnelles, dont la publication du Journal jusqu’en août 1792 : à partir du tome X, son nom remplace celui de Pierre Lebrun.

Associé aux travaux du Comité révolutionnaire des Belges et des Liégeois réunis, il devient le secrétaire de ces réfugiés qui rentreront au pays dans la foulée des armées de Dumouriez. Pendant les années troubles de 1792 à 1795, on perd quelque peu la trace de J-J. Smits : rentre-t-il à Liège, avant de revenir à Paris ? Il évite en tout cas le sort de Pierre Lebrun qui, ancien ministre des Affaires étrangères sous les Girondins, passe sous la guillotine (décembre 1793).

En 1795, il reçoit une commande importante de la Convention : l’édition et l’impression du Dictionnaire de l’Académie française. Comme l’Académie n’existait plus depuis quelques années, ils seront nombreux à contester le titre donné à la publication en 1798 : Dictionnaire de l’Académie françoise, revu, corrigé et augmenté par l’Académie elle-même ; cinquième édition. Pour réaliser cette entreprise, Smits, aidé en partie par Claude-François Maradan, s’était entouré d’une série de gens de lettres qu’ils avaient choisis ; les additions et changements apportés par ceux-ci n’étaient pas clairement identifiables. Par ailleurs, en raison de l’instabilité politique du moment, le parti avait été pris de présenter les anciennes institutions… En dépit de toutes les critiques, Smits reste dans l’histoire celui qui a édité et imprimé la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie française, en l’an VI et VII de la République. Alors qu’il se marie, à Paris, en 1798, avec Marie-Denise Gandolphe, fille d’un avocat au Parlement de Paris, Smits a pignon sur rue dans la capitale de la République. Imprimeur-libraire, il se fait l’éditeur, anonyme, de plusieurs brochures politiques à succès.

Sources

Jacques-Philippe SAINT-GERAND, J-Ch. Th. de Laveaux et la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie Française, Université Blaise Pascal, ENS Ulm – Paris, http://projects.chass.utoronto.ca/langueXIX/laveaux/laveaux1802.htm

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 26-27

http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/ansiaux/ansiaux_notice.html

http://data.bnf.fr/12243237/jean_joseph_smits/

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/475-pierre-lebrun-tondu (s.v. novembre 2014)

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, 15 novembre 1921, XV, p. 121-138 ; 15 décembre 1921, XVI, p. 180-

La Vie wallonne, août 1934, CLXVIII, p. 375-392 ; septembre 1934, CLXIX, p. 11-28 ; octobre 1934, CLXX, p. 43-54 ; novembre 1934, CLXXI, p. 80-93

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 167

Bernadette VANDERSCHUEREN, Pierre Lebrun et la Révolution brabançonne, et Pierre Lebrun et la Révolution liégeoise, dans La Vie wallonne, II, 1961, n°294, p. 114-138 et IV, 1961, n°296, p. 243-267

Georges DE FROIDCOURT, Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre Lebrun, dans Bulletin de la Société Le Vieux Liège, juillet-septembre 1956, t. V, n°114, p. 53-76

Paul Delforge

Lebrun (dit Pierre Marie Henri Tondu) Pierre

Révolutions

Noyon (Oise) 28/08/1754 (ou 1763 ?), guillotiné à Paris 22/12/1793

Rédacteur en chef d’un journal propageant les idées philosophiques du temps, Pierre Lebrun alimente les débats politiques dans le pays wallon dans les années 1780 et attise l’esprit révolutionnaire. Naturalisé « Liégeois » en juillet 1790, membre du gouvernement révolutionnaire (1790), il devient ensuite, à Paris, un éphémère Ministre des Affaires étrangères de la Ière République (1792-1793), favorisant le dessein des révolutionnaires belges et liégeois réfugiés, mais qui sera victime des Montagnards.

Quittant Noyon, la patrie de Calvin, où il a effectué ses études avec une bourse du Chapitre, Pierre Tondu arrive à Paris, au Collège Louis le Grand, pour y mener des études en Théologie, et s’y lie d’amitié avec Robespierre et Desmoulins notamment. Destiné à embrasser une carrière ecclésiastique, l’abbé Tondu abandonne son ordre, essaye l’infanterie, avant de déserter et de se réfugier dans le pays de Liège au début des années 1780. D’abord précepteur, il trouve enfin sa voie comme compagnon-imprimeur. Marié à Liège en 1783, il abandonne son patronyme de naissance pour adopter celui de Lebrun. Il travaille pendant plusieurs années (1782-1785) au service du puissant imprimeur et éditeur Jean-Jacques Tutot, auquel il apporte beaucoup d’idées sans que l’entrepreneur lui permette de les réaliser. Dès, il prend son indépendance et s’associe d’égal à égal avec l’imprimeur Jacques Joseph Smits. Ensemble, ils fondent le Journal général de l’Europe (printemps 1785). Imprimé à Liège et publié à Herve, le journal est diffusé aussi bien dans la principauté de Liège, que dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies.

Dans l’Affaire des Jeux de Spa, le journal prend fait et cause pour les adversaires du prince-évêque. Ce dernier lui intente des procès, et comme les patriotes liégeois font rapidement de la gazette leur moniteur, Pierre Lebrun est contraint de quitter Liège et va s’installer à Herve, dans le duché voisin de Limbourg, où Smits rachète du matériel d’imprimerie (août 1786). Le rédacteur en chef ne renonce pas à la publication du Journal général de l’Europe, ni à ses critiques contre Hoensbroeck ; il soutient par contre fermement les réformes progressistes décidées par l’empereur Joseph II dans « ses » Pays-Bas. Hostiles à de telles réformes, les États de Brabant et de Hainaut décident à leur tour l’interdiction du Journal de la « Société typographique de Herve » sur leur territoire (juin 1787). Menacés et réfugiés à Aix-la-Chapelle ou à Maastricht, Lebrun et Smits obtiennent du gouvernement impérial que l’arrêt des deux États soit cassé, et le Journal reparaît à Herve le 5 janvier 1788. Inspirées des Lumières, en particulier de la séparation des pouvoirs de Montesquieu et des théories physiocratiques de Quesnay, les idées politiques et économiques défendues par Lebrun dans le journal attirent aussi des lecteurs en France, en Suisse, en Angleterre et ailleurs dans l’empire germanique.

Hésitant devant le despotisme de Joseph II et le conservatisme de la Révolution brabançonne, Lebrun rencontre beaucoup de problèmes avec la censure (1788-1789), prend finalement le parti des Brabançons, mais trouve à Liège un accueil sans ambiguïté, après l’Heureuse Révolution du 18 août. Président de la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, Pierre Lebrun reçoit le titre de citoyen en étant accueilli comme bourgeois. Le « naturalisé Liégeois se fait le défenseur des idées démocratiques puisées dans le Contrat social de J-J. Rousseau et nourrit les débats liégeois. Quand les insurgés liégeois se divisent entre ceux qui veulent retourner aux institutions liégeoises telles qu'elles fonctionnaient (bien) avant l'imposition du règlement de 1684 et ceux qui souhaitent une toute nouvelle organisation, Lebrun propose et prépare un plan de municipalité à la française, sur le modèle de Paris. Il s'agit de répartir en 60 sections tous les citoyens actifs de Liège et de sa banlieue. Le titre de citoyen était accordé à toute personne âgée de 25 ans, née à Liège ou ayant depuis cinq ans sa résidence et payant une somme de trois florins à la caisse communale. Disposant d'une voix, les électeurs devaient élire deux bourgmestres et vingt conseillers pour l'administration journalière et 120 notables pour les affaires plus importantes.

En juin-juillet 1790, 1.081 citoyens s'inscrivent sur les 15.000 électeurs potentiels. À ce scrutin, l’un des tout premiers de l’histoire wallonne, Fabry (962 voix) et Donceel (718) sont élus bourgmestres. Lebrun quant à lui est porté au « Conseil général de la Cité » et devient le secrétaire de ce gouvernement révolutionnaire mis en place en juillet 1790. Succédant au Journal patriotique qu’imprimait J-J. Tutot, Smits et Lebrun font du Journal général de l’Europe l’organe des patriotes liégeois (printemps 1790), y critiquant notamment vivement les options politiques et surtout religieuses des « Brabançons ». À l’initiative des États du Brabant, le Journal est d’ailleurs interdit dans la plupart des États-Belgiques-Unis. Bien protégé sur les bords de la Meuse, il ne craint rien ; il est même l’un des premiers à évoquer l’idée d’une réunion du pays de Liège à la France.

Mais la restauration autrichienne et la répression annoncée du prince-évêque le poussent à fuir le pays wallon (décembre 1790-janvier 1791) et à se réfugier à Paris. Grâce à ses relations avec Dumouriez, Lebrun entre au ministère des Affaires étrangères. Du rang de commis, il connaît une ascension fulgurante, puisqu’il se retrouve ministre le 10 août 1792 ! Exprimant ses convictions en faveur d’un régime de monarchie constitutionnelle, même après l’exécution de Louis XVI, il subira un sort identique. Condamné comme « contre-révolutionnaire » par les Montagnards, au plus fort du radicalisme républicain (septembre 1793), ce « Girondin » n’évite pas la guillotine (22 décembre).

Avant son ministère, il apporte une aide concrète aux Liégeois et Belges réfugiés à Paris, sans s’immiscer dans les discordes qui divisent les modérés et les radicaux. Son aide aux Liégeois est bien réelle lorsque ceux-ci retournent au pays derrière les armées de Dumouriez ; par exemple, il soutient la création d’un bataillon liégeois. Ministre, il intercède en faveur des insurgés wallons auprès des autorités françaises, du moins jusque fin mai, début juin 1793, moment où le gouvernement girondin tombe sous les attaques des Montagnards.

Sources

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 26-27

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/475-pierre-lebrun-tondu (s.v. novembre 2014)

Robert HALLEUX, Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, 15 novembre 1921, XV, p. 121-138 ; 15 décembre 1921, XVI, p. 180-

La Vie wallonne, août 1934, CLXVIII, p. 375-392 ; septembre 1934, CLXIX, p. 11-28 ; octobre 1934, CLXX, p. 43-54 ; novembre 1934, CLXXI, p. 80-93

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 167

Bernadette VANDERSCHUEREN, Pierre Lebrun et la Révolution brabançonne, et Pierre Lebrun et la Révolution liégeoise, dans La Vie wallonne, II, 1961, n°294, p. 114-138 et IV, 1961, n°296, p. 243-267

Georges DE FROIDCOURT, Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre Lebrun, dans Bulletin de la Société Le Vieux Liège, juillet-septembre 1956, t. V, n°114, p. 53-76

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989, p. 109-121

Paul Delforge