Confirmation de la frontière linguistique par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative (1921)

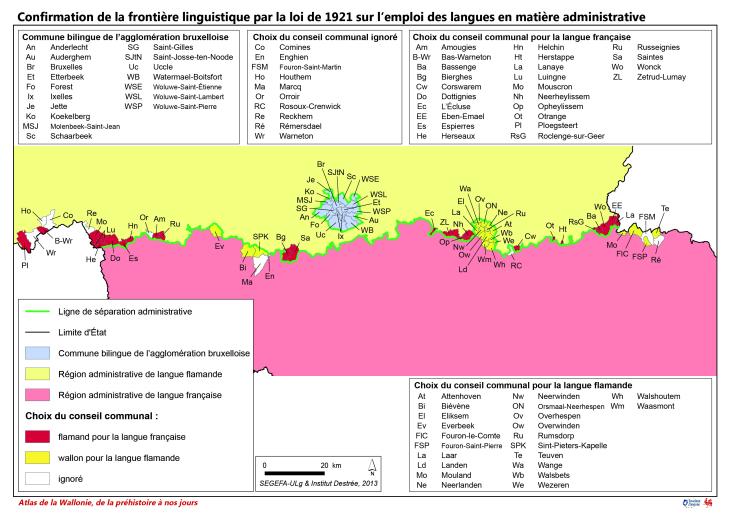

Dès la signature de l’Armistice et le retour des gouvernement et parlement belges à Bruxelles, toutes les dispositions prises par les Allemands sont supprimées et le statu quo ante bellum est rétabli. Les questions liées à l’emploi des langues et les revendications régionales ne disparaissent cependant pas. À l’heure où plusieurs projets wallons de type fédéral retiennent la frontière linguistique comme ligne de partage entre des régions à créer, le député flamand Van Cauwelaert prend l’initiative d’une nouvelle proposition de loi destinée à régir l’emploi des langues en matière administrative. Abrogeant finalement la loi de 1878 dont elle maintient les principes pour leur donner davantage d’impact, la loi adoptée en juillet 1921 garde le critère des limites provinciales, réduit la zone bruxelloise à l’agglomération et non plus à l’arrondissement, et définit, cette fois, la région administrative où il devra être fait exclusivement usage de la langue française. Elle ajoute cependant un nouveau critère, lié aux résultats du volet linguistique du recensement.

Depuis 1910, en effet, deux nouvelles questions ont été introduites dans la rubrique des « langues parlées » du recensement décennal. Le « recensé » doit d’abord indiquer quelle(s) langue(s) nationale(s) il sait parler (français, flamand et allemand). Ensuite, s’il est « plurilingue », il doit préciser « la langue employée le plus fréquemment ». En dépit des multiples interprétations que l’on peut faire de cette expression, les statistiques linguistiques sont utilisées comme instrument par le législateur, pour la première fois, en 1921. En effet, s’il apparaît que la langue majoritairement parlée n’est pas celle du groupe linguistique auquel la (nouvelle) loi les rattache, le conseil communal concerné a le droit de décider du choix de la langue pour ses services extérieurs et la correspondance.

Contournant l’obstacle déjà rencontré par la loi de 1878 (les limites des provinces ne prennent pas en compte la dimension linguistique), la loi de 1921 introduit le principe du bilinguisme dans les provinces wallonnes, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. Du côté wallon, le mécontentement sera considérable. Si elle contribue à définir « la région administrative de langue française » par référence aux limites des provinces et arrondissements wallons, la loi s’écarte des critères retenus depuis 1889 et de la définition de la Wallonie formulée par Albert Mockel.

Références

La loi est votée à la Chambre le 29 juillet janvier 1921 et au Sénat le 15 mai 1921, avant d’être promulguée le 31 juillet. Elle paraît au Moniteur belge, le 12 août 1921, n°224, p. 6566-6568.

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Patrimoine

Atlas historique

- Première reconnaissance du principe de la séparation administrative (1878)

- Le Congrès national wallon des 20 et 21 octobre 1945

- La frontière linguistique en application de la loi de 1932 et du recensement de 1947

- La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : journée de mobilisation du 14 décembre 1960

- La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : division régionale au sommet de la FGTB sur la stratégie de lutte contre la loi unique (16 décembre 1960)

- La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : actes de sabotage entre le 20 et le 30 décembre 1960

- La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : journées de grève (19 décembre-20 janvier)

- Fixation définitive de la frontière linguistique (1962)

- Le régime des facilités linguistiques (1963)

- Namur capitale politique

- La frontière linguistique en application de la loi de 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative