Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Paul REUTER

Monument Paul Reuter, 1948

Réalisé par Victor Demanet.

Au pied de l’Église Saint-Donat, près de la rue du Bastion, un monument dédié à Paul Reuter (Clausen 1865 – Arlon 1949) rappelle le souvenir du bourgmestre d’Arlon. Placé dans un espace arboré, le buste réalisé par Victor Demanet a été inauguré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en présence

du mandataire communal qui, quelques mois avant sa disparition, recevait ainsi le témoignage public de la reconnaissance de ses administrés.

Successeur de Numa Ensch-Tesch en 1921, Paul Reuter est avant tout un municipaliste qui perpétue une tradition libérale bien ancrée dans le chef-lieu de la province de Luxembourg. Depuis 1830 en effet, le parti libéral a toujours compté l’un de ses représentants à la tête du collège communal. Après Numa "le bâtisseur" (bourgmestre de 1901-1921), auquel il était apparenté, Paul Reuter abandonne l’échevinat de l’Instruction publique qu’il exerçait depuis 1895 pour ceindre l’écharpe maïorale. Il conforte la majorité libérale durant toute la durée de son mandat qui s’achève en 1949. Seules les occupations allemandes de 14-18 et de 40-45 ont été des périodes de contestation des choix politiques de Paul Reuter. Pour celui qui est né à Clausen, au grand-duché de Luxembourg en 1865, et qui défend la primauté de l’usage du français, la question de l’emploi des langues restera en permanence un enjeu important. Bourgmestre d’Arlon siégeant à l’Assemblée wallonne (1927-1940), Paul Reuter est écarté du maïorat d’Arlon par les autorités allemandes en 1941. Après trois années d’activités clandestines périlleuses, il reprend son maïorat le 10 septembre 1944, jour de la libération d’Arlon.

L’inauguration du monument Reuter, en 1948, est l’occasion d’honorer plus de cinquante ans d’activités communales. Le monument a été commandé à Victor Demanet (Givet 1895 – Namur 1964). Ayant grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse où ses parents tiennent un commerce d’antiquités au cœur de la ville, le jeune Namurois était appelé à leur succéder si ses études à l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919) où il est l’élève de Désiré Hubin, ne lui avaient pas donné le goût de la pratique de la sculpture. La révélation lui vient des œuvres de Constantin Meunier et surtout de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois.

Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin finissent de convaincre Demanet que sa voie est dans la sculpture. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’impose rapidement comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Comme d’autres artistes de son temps, il réalise plusieurs monuments aux victimes des deux guerres. Tout en poursuivant une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail, Victor Demanet est aussi l’auteur de plusieurs dizaines de médailles. C’est un artiste renommé et en pleine maturité qui signe le buste de Paul Reuter, placé à Arlon sur un piédestal en grès d’Esch-sur-Alzette, à la facture simple. En bronze, ce buste présente la particularité d’être plus élancé que les bustes habituels.

La dédicace sur la face avant mentionne simplement :

A PAUL REUTER

LA POPULATION ARLONAISE RECONNAISSANTE

1865 - 1948

http://www.routeyou.com/location/view/47438337/le-buste-au-bourgmestre-paul-reuter.fr (s.v. juillet 2013)

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2001, t. III, p. 1416

Bulletin trimestriel de l’Institut archéologique du Luxembourg, 1949, 25e année, p. 40-41

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397

Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147

Au pied de l’Église Saint-Donat

6700 Arlon

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Mémorial PATTON à Arlon

Six ans avant Bastogne, les autorités de la ville d’Arlon prennent l’initiative de célébrer le célèbre général américain George Patton, le vainqueur de la bataille des Ardennes fin 1944, début 1945. L’idée d’un monument revient en particulier à la Commission des Fêtes d’Arlon, présidée par Julien Breyer. L’ensemble est réalisé par le Service communal des Travaux sur base des plans de son directeur René Barbier.

L’obélisque est offert par le sénateur Gilson d’Izel, et le médaillon est l’œuvre de Victor Demanet. L’inauguration se déroule le 26 mai 1957 en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, dont le gouverneur du Luxembourg Octave Lohest et le général américain Fleming, commandant la « US Communication Zone/Advance Sector à Verdun ».

Le profil droit de Patton apparaît dans un grand médaillon en bronze et précède un double texte – français puis anglais – gravé dans la pierre de la stèle :

D’ICI

LE 24 DÉCEMBRE 1944

LE GÉNÉRAL PATTON

LANÇA LA 3E ARMÉE

DANS LA BATAILLE DES ARDENNES

FROM THIS POINT

ON DECEMBER 24, 1944

GENERAL PATTON

SENT FORTH THE BIRD ARMY

INTO THE BATTLE OF THE ARDENNES

L’endroit où est implanté le monument est celui où le militaire américain aurait motivé ses troupes, en vue de la contre-offensive des Ardennes, contre les armées du maréchal von Rundstedt. La tactique de ce dernier vise à prendre les ponts de la Meuse et à séparer les armées anglaises des forces américaines pour reprendre le port d’Anvers.

C’est autour de Bastogne que la bataille décisive se déroule au cours d’un hiver particulièrement terrible. Encerclées par la 5e Panzer Armee, les troupes alliées parviennent à résister et reçoivent finalement l’aide de l’aviation, avant que la division blindée de George Patton entre dans la ville le 26 décembre, créant un couloir de communication entre les défenseurs de Bastogne et les renforts. L’accomplissement de ce fait d’armes était remarquable. Le monument arlonais rend ainsi hommage au général américain qui commanda notamment la 7e, puis la 3e armée des États-Unis lors de la libération de l’Europe.

George Smith Patton Jr.

Depuis son plus jeune âge, servir l’armée américaine est l’objectif de George Smith Patton Jr. Actif au Mexique contre Pancho Villa, en Europe de l’ouest lors de la Grande Guerre, il est un ardent défenseur d’un accroissement de la puissance matérielle de l’armée US. Ayant débarqué au Maroc en 1942, il mène la campagne de Tunisie, conduit les troupes de la 7e armée en Sicile et arrive le premier à Messine (17 août 1943). Après le débarquement en Normandie, il reçoit le commandement de la 3e armée, mène une guerre éclair jusqu’en Lorraine, se montre décisif dans la bataille des Ardennes et poursuit sa route vers l’Allemagne. Nommé brièvement gouverneur militaire de la Bavière, avant d’être affecté au commandement de la 15e armée, il est victime d’un accident de la route et succombe à ses blessures (21 décembre), un an presque jour pour jour après la libération de Bastogne.

Le sculpteur Victor Demanet

Sculpteur des rois et des reines, des soldats et des résistants, des personnages historiques lointains comme de personnalités contemporaines, Victor Demanet a fait de l’espace public, notamment de Wallonie, sa galerie d’exposition. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, il s’est rapidement imposé comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques.

Ayant grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse, où ses parents tiennent un commerce d’antiquités au cœur de la ville, Victor Demanet (Givet 1895 – Namur 1964) était appelé à leur succéder si ses études à l’académie des Beaux-Arts (1916-1919) ne lui avaient pas donné le goût de la pratique de la sculpture. Élève de Désiré Hubin, Demanet eut la révélation en voyant des œuvres de Constantin Meunier et surtout celles traitant de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois.

Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin avaient fini de convaincre Demanet que sa voie était dans la sculpture. Comme d’autres artistes de son temps, il va réaliser plusieurs monuments aux victimes des deux guerres ; auteur de plusieurs dizaines de médailles, il poursuit aussi une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail. Sur le bord de la veste du général Patton, la signature de V. Demanet est particulièrement apparente.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397

Jacques CHAMPAGNE, Arlon et son Patrimoine, Mémoires de bronze et de granit, t. I, Arlon, éditions Glane, province de Luxembourg 2011.

Jacques TOUSSAINT, Les médailles du sculpteur-médailleur Victor Demanet (1895-1964), dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, 1984, n°130, p. 141-204 + planches

Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147.

http://users.skynet.be/fa530432/Intro/Monuments.htm

http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/je-choisis/visiter/tourisme-memoire/2eme-guerre/arlon/le-monument-au-general-patton_TFO10024.php

http://ftlb.be/fr/attractions/fiche.php?avi_id=1551 (s.v. juillet 2015)

Place du 12e Bataillon de Fusiliers « Remagen »

(carrefour des rues de Bastogne et de Neufchâteau)

6700 Arlon

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Édouard ORBAN de XIVRY

Dans l’histoire politique de la Wallonie, les mandataires assassinés dans leurs fonctions ne sont – fort heureusement – pas très nombreux. La toute première victime du XXe siècle a été le gouverneur de la province de Luxembourg, assassiné dans son bureau, le 26 janvier 1901, juste avant que son meurtrier ne retourne l’arme contre lui. Le responsable de cet acte, qui suscita l’émoi dans tout le pays, était un fonctionnaire provincial, Jean Schneider, qui souhaitait remettre sa lettre démission ; son geste a toujours été expliqué comme celui d’un désespéré.

Frappé en pleine poitrine par une balle tirée à bout portant, le gouverneur Édouard Orban de Xivry n’avait aucune chance de survivre. Dès le jour de ses funérailles, le projet de lui élever un monument fut lancé. Rapidement organisée, une souscription publique rassembla, en peu de jours, des moyens importants. En juin 1902, il y avait accord sur le projet. L’architecte Louis Van de Wyngaert en dressa le plan, tandis que le sculpteur Franz Vermeylen était sollicité pour la réalisation des bronzes. Le choix se porta sur la ville d'Arlon, privilégiée à La Roche, lieu de naissance d’Édouard Orban et de ses ancêtres.

Le monument

La structure du monument est à ce point complexe que la description précise qu’en fait Tandel, en 1903, paraît bien convaincante : « Au centre d’un hémicycle de neuf mètres d’intérieur, dont le sol haussé est recouvert d’une belle mosaïque, se dresse un piédestal surmonté d’une stèle-pyramide, genre obélisque (dont le sommet est à huit mètres de la rue) sur le haut de laquelle se détache, de forme ovale et en marbre blanc, un médaillon représentant le profil du gouverneur.

Au-devant de la stèle – celle-ci en retrait du piédestal – surgit un rocher d’allure pittoresque, servant de base au groupe principal : une femme du peuple amenant son fils devant le médaillon qu’elle lui montre de la main droite tandis qu’elle lui rappelle les nombreux bienfaits dont le gouverneur marqua son passage ; l’enfant témoigne sa naïve reconnaissance par l’offrande de quelques fleurs de bruyère, la fleur des Ardennes, qu’il élève vers l’image du bienfaiteur.

Un peu plus bas, sur la gauche, couché sur le rocher dans une attitude de tristesse, le lion luxembourgeois garde l’écusson de la province adossé à la stèle.

Une palme de bronze jetée sur la pierre, par sa teinte verdâtre, sert de transition du gris-bleu du rocher au jaune-rouge de la pyramide. Une inscription, en caractères dorés creusés dans la stèle, relate en peu de mots le triste événement qu’on commémore et porte :

AU BARON ORBAN DE XIVRY,

GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG

NÉ À LAROCHE, LE 28 SEPTEMBRE 1858

MORTELLEMENT FRAPPE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SON DEVOIR

EN L’HÔTEL PROVINCIAL D’ARLON

LE 26 JANVIER 1901

Le piédestal et le rocher sont en petit granit ; la stèle-pyramide en granit de l’ouest (Bretagne) ; le groupe, le lion, les palmes et l’écusson, en bronze ; le médaillon en marbre blanc. Les mots : Elevé par souscription publique, ornent la face antérieure du piédestal.

L’hémicycle servant de cadre au motif central est de forme elliptique et constitue un ensemble architectural. Il se compose d’une base et d’un entablement en petit granit entre lesquels se découpe une rangée de petits pilastres en pierre jaune. L’ensemble forme une emprise sur le jardin de l’hôtel provincial et se détache admirablement sur un magnifique fond de verdure. L’hémicycle se termine par deux pylônes de petit granit surmontés chacun d’un motif ornemental en pierre de Jaumont sur lesquels sont sculptés les écussons de La Roche et d’Arlon, lieux de naissance et de décès du gouverneur. Des palmes en bronze décorent la face antérieure des pylônes et un grillage en fer forgé clôture l’hémicycle ».

Et Tandel de préciser encore que les noms de l’architecte et du sculpteur ont été inscrits sur la plinthe du socle, de même que, du côté gauche de l’hémicycle, apparaissent les remerciements aux souscripteurs ainsi que la date de l’inauguration ; et du côté droit, une vingtaine de noms des membres du Comité exécutif et du Comité d’honneur du monument, avec leur statut et qualité !

Le jour de l’inauguration, toutes les forces vives du Luxembourg sont présentes, ainsi que des représentants du sommet de l’État belge et luxembourgeois. À travers le gouverneur décédé, c’est toute une province qui se retrouve autour d’un représentant martyr d’une famille implantée depuis plusieurs générations en Ardenne.

Conseiller communal du Luxembourg, élu par le canton de La Roche en 1886, Édouard Orban (La Roche 1858 – Arlon 1901) a rapidement fait partie du bureau du Conseil provincial, puis il a été choisi comme député permanent. Catholique affirmé, il n’exerçait que depuis peu de temps ses fonctions à l’exécutif provincial quand le décès de Paul de Gerlache laisse vacant le poste de gouverneur. À 32 ans, Édouard Orban de Xivry accède à cette fonction qu’il va exercer dix ans, se préoccupant notamment du développement de l’agriculture, des facilités de transport et de la question sociale.

Son monument est aussi l’un des tout premiers élevés à une personnalité catholique dans l’espace public de Wallonie. Alors qu’une dizaine de libéraux ont déjà été statufiés, seul Dumortier a eu cet honneur, dans la famille catholique (Tournai 1883). L’ampleur du monument répare tous « les retards ». L’architecte arlonais n’a pas lésiné avec les effets architecturaux, et le brabançon Frantz Vermeylen l’a accompagné.

Les artistes

Natif de Louvain, où son père (Jan Frans) exerçait déjà le métier, Frantz Vermeylen (1857-1922) a appris la sculpture dans l’atelier familial, avant de suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Louvain (1869-1878) où son père enseigne, et de se perfectionner à Paris (chez A.-A. Dumont). Ayant certainement travaillé sur les chantiers de décoration de l’hôtel de ville de Louvain, de la gare d’Amsterdam et au Rijksmuseum dans les années 1880, il devient l’expert attitré des autorités louvanistes, avant de répondre aussi à des commandes de décoration pour la ville d’Audenarde, l’abbaye Saint-Gertrude, la Volksbank, etc.

Spécialisé dans les intérieurs d’église (par exemple, Saint-Martin à Sambreville), il reste un artiste demandé tant pour ses médailles que pour ses bustes et ses statues, comme celle du gouverneur Orban de Givry à Arlon (1903). C’est aussi lui qui signe quatre des huit statues du square Derbaix, à Binche.

Quant à l’architecte du monument Orban de Xivry, les sources citent généralement Louis Van de Wyngaert, fils de Jean-Louis. Les deux étaient architectes ; il est probable qu’ensemble ils aient travaillé sur le projet. Le père était originaire de la province d’Anvers (Lierre 1828 – Arlon avril 1907) et a fait sa carrière dans la province luxembourgeoise ; il est devenu l’architecte attitré de la province et a dirigé l’Académie des Beaux-Arts, ainsi que l’École industrielle d’Arlon. Son fils, Louis (Arlon 1852 – Arlon juillet 1907), est aussi devenu architecte provincial, tout en étant l’architecte de la ville d’Arlon. Membre correspondant de la Commission des Monuments (comme son père), il est principalement l’auteur des plans de la gare d’Arlon.

Ludo BETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 602-604.

Émile TANDEL, Le monument élevé à la mémoire du baron Édouard Orban de Xivry, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1903, t. 38, p. 199-220.

Nécrologe, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1907, t. 42, p. VII.

Oscar LAMBOT, In memoriam, ibidem, p. 220-221.

Nicolas SCHWARTZ, 19 juillet 1903, ibidem, p. 220-221.

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1903, t. 42, p. 20 et 332.

J-P. CHAMPAGNE, À travers Arlon, 1980, p. 7.

Victor DE MUNTER, Frantz Vermeylen et son œuvre, dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, Société royale de Numismatique, 1925, n°1, p. 61.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 739.

place Orban, au carrefour de l’avenue Nothomb et des rues Joseph Netzer et Général Molitor

6700 Arlon

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

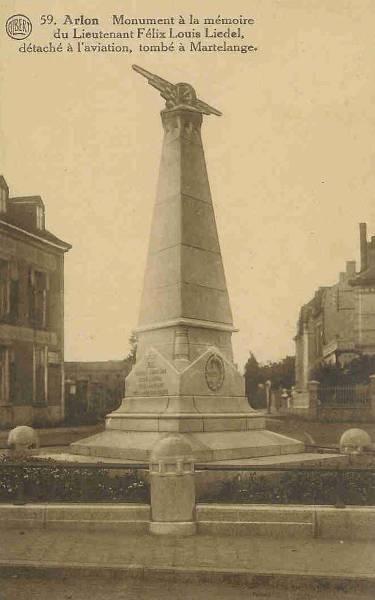

Monument à la mémoire de Félix LIEDEL (et aux aviateurs luxembourgeois)

À l’intersection de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Longwy, un monument rappelle le souvenir de Félix-Louis Liedel (1888-1914) tout en élargissant l’hommage à l’ensemble des aviateurs du Luxembourg tombés en service.

En plus d’une couronne stylisée, mentionnant en son centre « A F.L. Liedel », deux inscriptions figurent sur deux des côtés du socle du monument indiquant :

« A Félix-Louis Liedel

Lieutenant au 10e de Ligne

détaché à l'aviation

tombé à Martelange

décédé à Arlon le 26 juin 1914 »

« Aux aviateurs militaires

originaires du Luxembourg

tombés en service commandé ».

Réalisé en pierre de France, le monument s’étend vers le ciel en forme de parallélépipède rectangle allongé se terminant, au sommet, par deux ailes d’avion déployées, séparées, au milieu, par une roue. L’ensemble a été réalisé par l’architecte arlonais Léon Lamy (1879-1970). Né dans le Hainaut et très tôt installé dans la région d’Arlon il accomplit toute sa longue carrière, Léon Lamy est l’auteur des plans de plusieurs bâtiments religieux (églises, chapelles, etc.), de nombreuses maisons arlonaises et a dû, par la force des choses, contribuer grandement à la reconstruction ou à la rénovation des bâtiments rendues nécessaires à cause de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Attaché au patrimoine du sud de la Wallonie, il figure parmi les fondateurs de l’asbl Institut archéologique luxembourgeois en 1928, qui donnera naissance au Musée d’Arlon. C’est à la même époque qu’il se voit confier la réalisation du monument Liedel.

Né à Anderlecht en 1888, Félix-Louis Liedel a 20 ans quand il est admis à l’Académie militaire. Sous-lieutenant d’infanterie (1911), il se tourne vers l’aviation militaire et décroche sa licence de pilote civil en 1913 et de pilote militaire l’année suivante. C’est au cours d’un vol d’entraînement qu’il s’écrase au sol avec un Farman HF-20 Jéro à hauteur de Martelange. Transporté à l’hôpital d’Arlon, il décède de ses blessures quelques heures plus tard (28 juin 1914). En hommage à ce jeune aviateur caserné à Arlon, une souscription est lancée par son régiment, le 10e de Ligne et la ville accepte que soit érigé le monument qui est inauguré en mai 1931. Il est l’occasion d’honorer également les autres aviateurs, originaires du Luxembourg, morts au combat. À l’époque, le monument trouve place au carrefour de la rue Godefroid Kurth et de la rue de Mersch. En 1956, il est démonté et reste quelques années dans la cour du service communal, derrière l’hôtel de ville. Il est transféré ensuite du côté du cimetière communal avant de retrouver sa place en 1985. Rénové et remonté, il est en effet inauguré une seconde fois en septembre 1985, au carrefour qui porte désormais son nom, soit à l'intersection de la rue Godefroid Kurth et de l'avenue de Longwy.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.aviationheritage.eu/nl/content/monument-ltn-liedel

http://www.bel-memorial.org/cities/luxembourg/arlon/arlon_mon_felix_liedel.htm (sv. février 2014)

Au croisement de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Longwy

6700 Arlon

Paul Delforge

IPW

Hôtel de ville d'Arlon

Terminé en novembre 1843, l’hôtel de ville d’Arlon était à l’origine un athénée. Construit sur une grande terrasse entourée de grillages de fer, il était le bâtiment le plus considérable construit jusqu’alors à Arlon. L’édifice s’étant vite dégradé, décision est prise de construire un nouvel athénée. La ville d’Arlon dresse alors des plans d’appropriation de l’ancien bâtiment, destiné à devenir le nouvel hôtel de ville. La façade est remise à neuf, l’escalier central partiellement renouvelé. Tous les services communaux sont définitivement installés dans leurs nouveaux locaux le 19 août 1898. Le bâtiment, ayant souffert au cours de la grande guerre, sera à nouveau restauré en 1920.

L’édifice présente un volume principal composé d’une façade en double corps de cinq travées sur deux niveaux et un niveau d’attique. De part et d’autre, deux ailes transversales en léger retrait présentent en façade une travée sur trois niveaux de baies rectangulaires. Le tout surmonte un haut soubassement ajouré de baies.

Aujourd’hui, l’hôtel de ville a été considérablement agrandi car la fusion des communes demandait un espace plus grand pour gérer la nouvelle population. Les travaux d’extension furent terminés en 1997. Contemporains, les nouveaux bâtiments s’intègrent néanmoins parfaitement avec le bâtiment d’origine.

1908 : la réception d’ouverture du Congrès international de langue française

Présidée par le bourgmestre Numa Ensch-Tesch, cette réception solennelle, le 20 septembre 1908, était un moyen de célébrer plus que d’ouvrir le Congrès. Arlon, encore essentiellement empreinte de culture germanique au début du siècle, avait à coeur en tant que chef-lieu d’une province belge de montrer son appartenance francophone au reste du pays.

Réunis autour des autorités communales et provinciales, les congressistes sont présentés aux officiels présents par le président du congrès, Maurice Wilmotte. Parmi ceux-ci, plusieurs personnalités étrangères de haut rang sont venues faire honneur à la francophonie : Jules Gautier, délégué du ministre français de l’Instruction publique, Monsieur Bonnard, délégué de la Confédération helvétique, et d’autres personnalités françaises ou encore luxembourgeoises. Le bourgmestre, lors de son discours, commentera le choix d’Arlon comme siège du congrès. Après cette soirée inaugurale le Congrès pouvait s’ouvrir, dans la foulée de celui de Liège de 1905, déjà présidé par Wilmotte. Mais si le Congrès de Liège était resté fort linguistique et littéraire, celui d’Arlon fut l’occasion de tentatives de débats nettement plus politiques avec les rapports d’Hector Chainaye (Pourquoi et comment les Wallons doivent combattre les flamingants) et de Julien Delaite (Le français en Wallonie et en Belgique).

Rue Paul Reurer 8

6700 Arlon

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Ruines de l’abbaye de Clairefontaine

Les origines du hameau de Clairefontaine sont indissociables de la fondation par la comtesse de Luxembourg Ermesinde d’une abbaye dans la première moitié du XIIIe siècle dans le but d’en faire une nécropole de famille. Le monastère s’affilie à l’ordre de Cîteaux en 1258, s’installe dans le creux d’une vallée boisée et se développe au fil des siècles : abbatiale, bâtiments abbatiaux, moulin, scierie, logements d’ouvriers, maison de justice.

Le tout est ravagé en 1794 par des soldats français et laissé à l’état de ruines. Au XIXe siècle, de nouvelles constructions réutilisant les matériaux de la défunte abbaye s’implantent non loin de là. Aujourd’hui, les ruines de l’abbaye résultant des fouilles menées par la Région wallonne sont visitables. Elles présentent les vestiges de l’abbatiale des XIIIe et XIVe siècles et en particulier de la chapelle Sainte-Marguerite.

Rue du Cloître

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2014

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Étienne LENOIR

Monument Étienne Lenoir, réalisé par Paul Du Bois, 18 août 1929 puis 1961

Bien avant la commune de Mussy (1985), la ville d’Arlon a honoré un illustre inventeur originaire de la région par un monument d’envergure. C’est en effet en 1929 que les autorités locales inaugurent le mémorial Étienne Lenoir dont la réalisation a été assurée par le sculpteur Paul Dubois.

Né à Mussy-la-Ville en 1822, Lenoir est un inventeur « multirécidiviste ». Plus de cent brevets sont enregistrés à son nom. Mais c’est son brevet déposé en 1860 « Pour un moteur à air dilaté par la combustion du gaz de l’éclairage enflammé par l’électricité » qui constitue sa contribution majeure à l’évolution des sciences et des techniques. Au sein de la Société des Moteurs Lenoir-Gautier et Cie qu’il a créée à Paris, où il réside depuis 1838, il parvient à mettre au point le premier moteur à combustion interne. « Il ne manquait que la compression à ce premier moteur à gaz industriel pour réaliser le cycle universellement adopté par la suite ».

En septembre 1863, la première automobile Lenoir équipée d’un moteur à gaz de 1,5 CV effectue 18 kilomètres en 3 heures. Les moteurs Lenoir ne cesseront d’être construits et améliorés jusqu’à la fin du siècle, sans assurer la prospérité de son inventeur qui continue à déposer des brevets dans des domaines très divers. Néanmoins, plusieurs Prix importants couronnent ses découvertes dont l’importance ne fut réellement appréciée qu’après son décès, en 1900, à Paris. La ville lumière est d’ailleurs la première à immortaliser Étienne Lenoir en lui dédiant une plaque commémorative et un médaillon de bronze au Conservatoire de Paris, en même temps qu’une plaque est apposée sur sa maison natale, à Mussy (1912). Suite à sa destruction par les Allemands en août 1914, il fut décidé d’y ériger un nouveau mémorial. Dans le même temps, Arlon inaugure, le 18 août 1929, un monument plus ambitieux, dans le parc Léopold Ier.

Créé vers 1845 sur l’emplacement de l’ancienne muraille de la ville, ce parc communal accueillait aussi un kiosque à musique et la statue du roi Albert Ier en tenue de militaire lorsqu’en 1961, il est l’objet d’une profonde transformation. Outre la destruction du kiosque et le déplacement du roi Albert devant l’Église St-Martin, il perd le monument dédié à Étienne Lenoir ; au lieu de bénéficier d’un espace fortement dégagé tout autour de lui, celui-ci est relégué hors du Parc, sur l’esplanade située en face de l’Institut Notre Dame d’Arlon (INDA), en contre-bas de la rue Lenoir, entre la rue Joseph Netzer et la rue de l’Esplanade.

Placé néanmoins dans un cadre arboré et bien entretenu, le mémorial Lenoir est nettement moins visible, notamment parce qu’il est privé de la totalité de son socle. À l’origine, en effet, Paul Dubois avait conçu un ensemble sculptural relativement complexe : devant une haute et large colonne en forme d’obélisque à trois niveaux, dont le plus haut comporte un écusson où se trouve représenté le profil gauche du célèbre inventeur, le sculpteur a ajouté une femme qui se tient debout, et qui donne l’impression d’enlever le voile en tissu qui cachait jusqu’alors le portrait de Lenoir. La position de la dame est telle que le portrait apparaît entre ses bras tendus.

Tout cet ensemble est encore visible à Arlon ; il manque le socle rectangulaire initial dont la hauteur représentait le quart de la taille totale du monument. De plus, comme cet ensemble était placé sur une sorte de butte entourée d’une grille en fer forgé, le mémorial Lenoir tel qu’il était présenté en 1929 surmontait nettement la taille des « spectateurs ». Cet effet de « domination » n’existe plus aujourd’hui et le panneau original qui reprenait la dédicace a disparu et laissé la place à une plaque (don du syndicat d’initiative d’Arlon) posée au pied du monument actuel. Le contenu est similaire et sans surprise :

A ÉTIENNE LENOIR

1822 – 1900

INVENTEUR DU MOTEUR A GAZ.

Concernant le sculpteur qui signe le monument Lenoir, tous les textes évoquent systématiquement « le sculpteur français Paul Dubois ». On ne peut que s’étonner de cet unanimisme à l’égard d’un artiste, certes célèbre, mais décédé depuis 1905… Ne s’agirait-il pas plutôt que sculpteur wallon Paul Du Bois, né Dubois et qui avait très tôt changé la graphie son nom (Paul Du Bois) afin d’éviter d’être confondu avec… son célèbre homonyme français ? Si l’on observe le style du monument, on est tenté de reconnaître la griffe de l’artiste wallon qui recourt volontiers à une allégorie féminine pour mettre davantage en évidence son sujet. C’est particulièrement évident dans le cas arlonais.

Sous réserve d’éléments contraires, il semble par conséquent que, dans une production déjà abondante, il faille ajouter le monument Lenoir d’Arlon à l’œuvre de celui qui fut formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1877-1884), qui fut l’élève de Louis François Lefèbvre, de Jean-Joseph Jaquet et d’Eugène Simonis, avant de profiter des conseils de Charles Van der Stappen.

Ouvert à l’avant-garde sans renier son attachement à la Renaissance, membre-fondateur du groupe bruxellois d’avant-garde le Cercle des XX, puis de la Libre Esthétique, il excelle dans les portraits quand lui parviennent les premières commandes officielles de la ville de Bruxelles. Sans abandonner des œuvres de son inspiration qui sont remarquées et primées lors de Salons et d’Expositions à l’étranger, il réalise le monument Félix de Mérode (Bruxelles, 1898) qui symbolise le début de son succès. En 1900, il est nommé professeur à l’Académie de Mons (1900-1929) et, deux plus tard, il est chargé du cours de sculpture ornementale (1902-1905), puis de sculpture d’après l’antique (1905-1910) à l’Académie de Bruxelles où il reste en fonction jusqu’en 1929. En 1910, il succède à Charles Van der Stappen à l’École des Arts décoratifs. Vice-président du jury d’admission des œuvres pour le Salon des œuvres modernes de l’Exposition internationale de Charleroi (1911), Du Bois avait signé d’autres monuments commémoratifs avant celui d’Arlon : ainsi Alfred Defuisseaux (Frameries, 1905), Antoine Clesse (Mons, 1908). En 1931, il signe tour à tour le monument Frère-Orban (Liège) et Viehard (Tournai). On lui doit aussi des bijoux, des médailles (dont celle de l’Exposition universelle de Liège en 1905).

Sources

Jean-Pierre MONHONVAL, Étienne Lenoir. Un moteur en héritage, Virton, Michel frères, 1985

Jean PELSENEER, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 355-364

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 517

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 191

Paul Du Bois 1859-1938, édition du Musée Horta, Bruxelles, 1996

Anne MASSAUX, Entre tradition et modernité, l’exemple d’un sculpteur belge : Paul Du Bois (1859-1938), dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1992, t. XXV, p. 107-116

Anne MASSAUX, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 4, p. 142-145

Place Léopold Ier puis esplanade de la rue Étienne Lenoir

6700 Arlon

Paul Delforge

IPW

Eglise Saint-Donat d'Arlon

Du passé espagnol, nous trouvons une trace sur la Knipchen où rien ne subsiste du château des comtes d’Arlon, un couvent s’y étant installé à partir de 1626.

L’actuelle église Saint-Donat a été reconstruite à partir de 1719 et restaurée au XIXe siècle. Encastrée dans la façade, une pierre de remploi provenant de l’ancien couvent représente les armoiries de Philippe II entourées du collier de la Toison d’Or, soutenues par deux lions et timbrées de la couronne royale espagnole. Deux colonnes plates, posées sur un encorbellement, accostent le tout et supportent un tympan en saillie.

Square Elisabeth 2

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Tombeau Ermesinde

Les origines du hameau de Clairefontaine sont indissociables de la fondation par la comtesse de Luxembourg Ermesinde Ire d’une abbaye dans la première moitié du XIIIe siècle dans le but d’en faire une nécropole de famille et de concrétiser la prise de possession territoriale par le comte de Luxembourg du comté d’Arlon.

Clairefontaine sera ainsi choisie pour devenir la nécropole comtale pendant près d’un siècle. Le monastère s’affilie à l’ordre de Cîteaux en 1258, s’installe dans le creux d’une vallée boisée et se développe au fil des siècles : abbatiale, bâtiments abbatiaux, moulin, scierie, logis d’ouvriers, maison de justice.

Le tout sera ravagé en 1794 par des soldats français et laissé à l’état de ruines.

Au XIXe siècle, de nouvelles constructions réutilisant les matériaux de la défunte abbaye s’implantent aux alentours.

Objet d’importantes campagnes de fouilles archéologiques, l’abbatiale devait se déployer sur près de 20 m de long et 20 m de large. Sa nef centrale abrita jusqu’au XVIIe siècle les tombeaux de la famille comtale, depuis déplacés dans une chapelle construite par les Jésuites d’Arlon. En contrebas, les ruines de l’abbaye résultant des fouilles menées par la Région wallonne, sont visitables. Elles présentent les vestiges de l’abbatiale des XIIIe et XIVe siècles et en particulier de la chapelle Sainte-Marguerite.

Propriétaire du lieu depuis de la fin du XIXe siècle, la communauté des Jésuites d’Arlon décide d’édifier une chapelle néo-romane en 1936 afin de commémorer la présence sous l’Ancien Régime d’une abbaye sur le site.

Élevé en pierre de Mertzig, calcaire local, selon les plans de l’architecte Charles Arendt, il s’agit d’une petite et élégante construction mono-nef greffée d’absides semi-circulaires.

La façade est sommée d’un clocheton à courte flèche octogonale. La chapelle est décorée de très beaux vitraux des XIXe et XXe siècles représentant des figures saintes ou historiques.

Parmi celles-ci se trouvent les représentations de la comtesse Ermesinde, assoupie dans la forêt, de la comtesse de Luxembourg Marguerite de Bar (1200-1275) et de son époux, le comte de Luxembourg Henri V le blond (1216-1281).

Au centre de la chapelle, au sol, se trouve une grande dalle de marbre noir datée de 1875 et replacée ici après la construction de l’édifice contemporain.

Elle comporte une longue inscription dédicatoire évoquant la comtesse Ermesinde « Voici les os d’Ermesinde de Luxembourg, comtesse de Namur et de Luxembourg, princesse pieuse et magnanime (…) ».

Les lieux ont été restaurés conjointement par la Région wallonne et le gouvernement grand-ducal entre 1997 et 2000. À cette occasion, les deux gouvernements ont fait apposer deux plaques, dans les deux langues, de part et d’autre de l’entrée de la chapelle : « Cet endroit est sacré. Ici se trouvent : les vestiges de l’abbaye noble de Notre-Dame de Clairefontaine, les tombes des moniales, le mausolée d’Ermesinde, comtesse de Luxembourg, la source bénite par saint Bernard et la statue de Notre-Dame du Bel-Amour».

Dans la crypte de l’édifice repose toujours la comtesse Ermesinde.

Son cénotaphe représente un gisant simple, sculpté dans du bois et peint.

Il contient un coffret contenant les ossements d’une femme du XIIIe siècle que l’on identifie comme étant ceux de la comtesse.

Née en juillet 1186, elle est la fille unique d’Henri l’Aveugle, comte de Luxembourg et de Namur et d’Agnès de Gueldre.

Elle hérite uniquement du Luxembourg à la mort de son père et, de par sa politique habile et ses mariages avisés, parvient à regrouper sous son autorité des territoires disséminés et à mener une première unification luxembourgeoise.

Mariée une première fois au comte Thibaud de Bar, elle règne avec lui sur le Luxembourg.

Veuve en 1214, elle se remarie la même année avec Waleran, héritier du duché de Limbourg sur lequel il règne sous le nom de Waleran III.

Sous son règne, les comtés de La Roche, Durbuy et Arlon sont intégrés au comté de Luxembourg. Décédée en 1247 à l’âge de 61 ans, elle cède sa place à son fils, Henri V le blond.

Le monument présent aujourd’hui dans la crypte est l’héritier de plusieurs mausolées ayant abrité la dépouille de la comtesse.

Du premier, installé dans l’abbatiale après son décès, nous ne possédons aucune information.

Un second mausolée fut érigé ensuite dans la chapelle Sainte-Marguerite ; détruit en même temps que l’abbaye, nous n’en possédons également aucune description. Les reliques changent à nouveau de place en 1552 et intègrent un troisième monument funéraire.

Afin de les protéger des vandales, les moniales de Clairefontaine prennent la décision en 1747 de déplacer une fois de plus les restes de leur fondatrice et font réaliser un cénotaphe de marbre représentant Ermesinde en gisant.

Les reliques ne se trouvent pas dans le monument mais sont placées dans un loculus à 2 m de là.

C’est à cet endroit que les Jésuites retrouvent en 1875 le coffret contentant les ossements de la comtesse. Les pères décident alors de construire un nouveau monument, analogue au précédent mais cette fois en bois. Il est placé au-dessous d’un vitrail représentant son fils, Henri V de Luxembourg. En 1984, le monument est déplacé de la chapelle vers la crypte.

Rue du Cloître

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Moulin Lampach et moulin Kayser

Du passé autrichien, deux traces sont parvenues jusqu’à nous. Elles font partie de la longue liste de panneaux armoriés datant du règne de l’impératrice Marie-Thérèse (1740-1780) et placés sur des moulins du territoire luxembourgeois. Le moulin Lampach, situé sur le territoire de la ville d’Arlon, a été érigé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à l’initiative de l’impératrice elle-même.

Une plaque armoriée placée au-dessus de l’entrée témoigne de cette volonté. Elle représente l’aigle impérial portant un écu martelé et sommé de la couronne impériale ; de part et d’autre se trouvent les initiales M et T. Une autre trace similaire est présente sur le moulin Kayser à Udange. Ce complexe de bâtiments crépis a été érigé à la même époque. Une porte du moulin est surmontée d’une plaque sculptée aux armes de Marie-Thérèse d’Autriche et millésimée 1773.

rue du moulin Lampach

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2013