Guy Focant (SPW)

Chateau de Walzin

Installé à l’aplomb d’un large promontoire rocheux que vient lécher un méandre de la Lesse, le château de Walzin a de tout temps frappé les esprits, dont celui de Victor Hugo qui en a laissé un dessin daté de 1863. Construit à partir du XIIIe siècle, le château n’a plus guère de caractère médiéval, en dehors de la tour d’angle en fer à cheval (XVe siècle) ; elle possède encore quatre canonnières.

Le reste de l’édifice a été fortement modifié, surtout entre 1930 et 1932. L’option prise a été d’adopter une architecture traditionnelle et de procéder à une unification stylistique. Mais plus que l’architecture, c’est l’environnement naturel du château qui demeure exceptionnel.

Rue de Walzin

5500 Dinant (Walzin)

Classé comme site le 19 juillet 1997

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

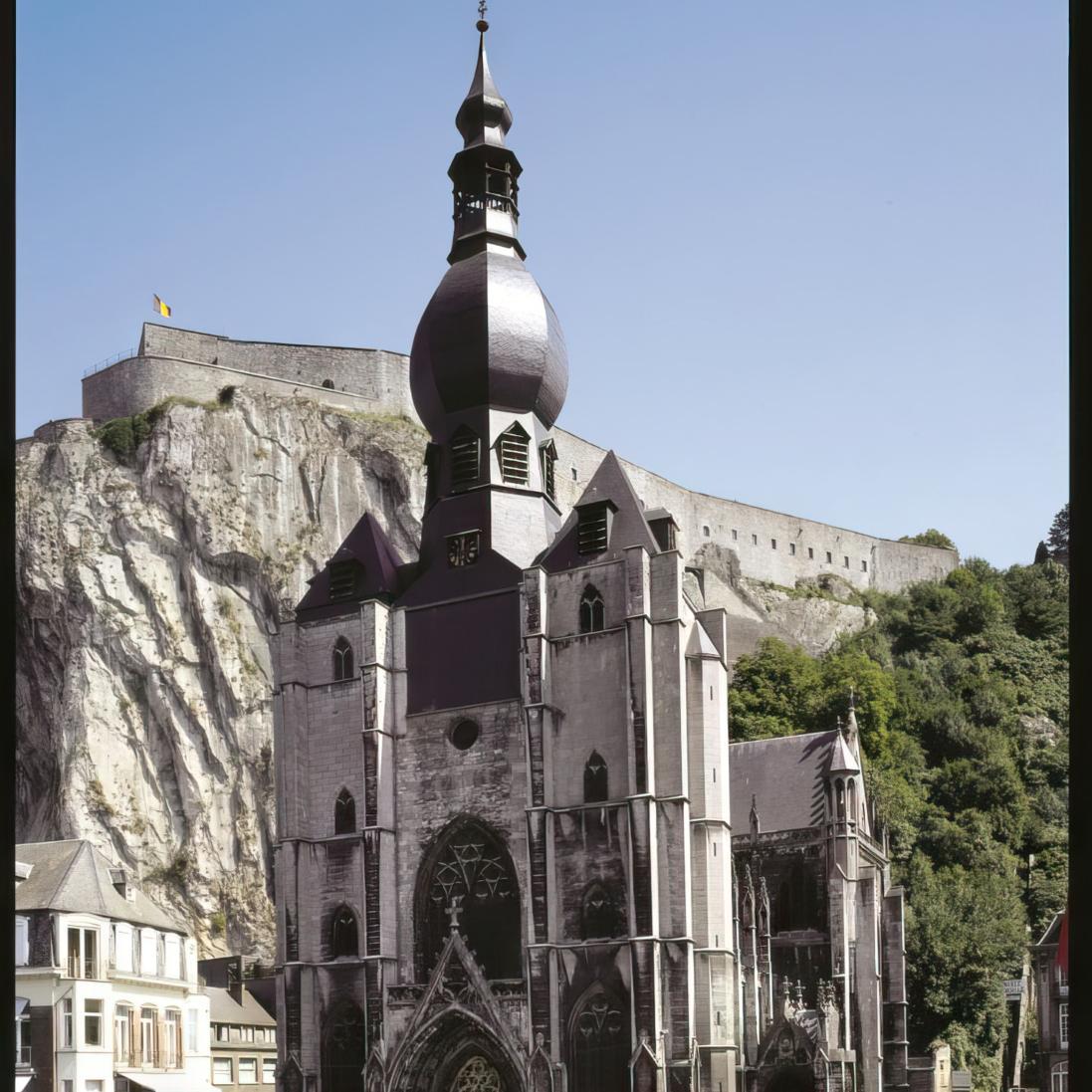

Collégiale Notre-Dame de Dinant

L’édifice actuel, érigé dans le premier style gothique (XIIIe siècle), adopte un plan en croix latine avec un sanctuaire à déambulatoire sans absidioles. L’élévation de la nef est à trois registres avec un élégant triforium à remplage flamboyant. La voûte de la nef et celle du transept ont été réalisées après le sac de la ville par les troupes bourguignonnes (1466). L’avant-corps possède deux tours dont la partie centrale est couronnée d’un clocher bulbeux.

Rue Adolphe Sax

5500 Dinant

Classé comme monument et site le 23 septembre 1988

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon