IPW

Lieux de mémoire Don Juan d'Autriche

L’infant Don Juan d’Autriche est né en 1545 à Ratisbonne. Il est le fils de Barbara Blomberg, fille d’un notable de la ville et de Charles Quint. Il ne connaît son père qu’en 1556 lorsqu’il arrive en Espagne et est reconnu par son demi-frère Philippe II comme membre à part entière de la famille. Il mène alors pour l’Espagne une brillante carrière militaire et défait notamment les Turcs au cours de la très célèbre bataille de Lépante. En 1576, il est nommé gouverneur des Pays-Bas par Philippe II et vient alors s’installer dans nos régions. Il meurt le 1er octobre 1578 du typhus, maladie contractée au cours d’une campagne militaire.

Outre son cénotaphe placé dans la cathédrale Saint-Aubain, bien d’autres lieux en région namuroise témoignent des dernières heures du gouverneur général :

- Don Juan s’installe fin juin 1577 dans le palais des gouverneurs de Namur et y reçoit la reine Margot le 20 juillet de la même année ;

- la chapelle-Dieu de Gembloux témoigne de la dernière bataille livrée contre les États généraux à cet endroit, comme le précise une pierre scellée dans l’enceinte du monument : « Cette chapelle a été érigée en souvenir de la défaite des Gueux par Don Juan d’Autriche dans la bataille qu’il leur livra ici le 31 janvier 1578 » ;

- l’actuelle rue Don Juan d’Autriche à Bouge abriterait la dernière demeure de Don Juan. Au no 11 existe toujours une ferme dite « de Don Juan ». Cette imposante tour a peut-être été bâtie à l’emplacement du célèbre pigeonnier où le gouverneur mourut.

5000 Namur

5030 Gembloux

Frédéric MARCHESANI, 2013

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

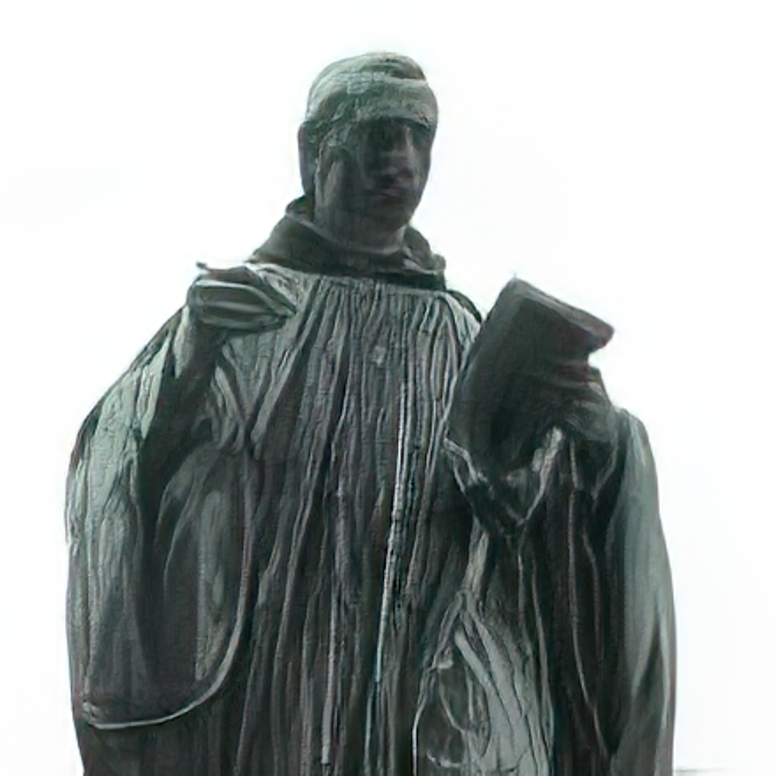

Monument Sigebert de GEMBLOUX

Statue à la mémoire de Sigebert de Gembloux, réalisée par le sculpteur Jean Hérain et l’architecte Théo Florence, 30 octobre 1910.

« A

Sigebert

de

Gembloux

Historien

Défenseur des droits

Du peuple »

Passée sous la souveraineté du prince-évêque de Liège, l’abbaye de Gembloux qui dispose de privilèges considérables de l’empereur depuis 946 bénéficie d’une longue période de paix de 987 à 1116. Prospère sur le plan économique, l’abbaye brille aussi grâce à son école monastique. Placée sous la direction de Sigebert de Gembloux de 1071 à 1112, elle accueille des ecclésiastiques et des gens de cour désireux de se former à l’une des meilleures écoles du temps. Sigebert lui-même est issu de cette école dont il prend la direction après avoir été écolâtre pendant une vingtaine d’années à l’abbaye Saint-Vincent de Metz. C’est là qu’il entreprend d’écrire des vies de saint, exercice qu’il consacre à Guibert, le fondateur de l’abbaye de Gembloux, et dont il se fait le principal promoteur, la canonisation de Guibert étant obtenue en 1110. Engagé dans la querelle des investitures, Sigebert (1030-1112) est aussi un moine bénédictin qui prend partie ouvertement en faveur de l’empereur Henri IV, contre le pape Grégoire VII (c. 1076) et ses successeurs, risquant à tout moment l’excommunication. Mais ce qui conduit à qualifier Sigebert d’historien, ce sont les chroniques qu’il consacre à Gembloux d’abord (1071), à l’histoire universelle ensuite. Écrite entre 1083 et 1105, année de sa publication, sa Chronographia se veut une chronique universelle qui identifie les événements les plus importants entre la fin du IVe siècle et le début du XIIe siècle. Citant de nombreuses sources aujourd’hui disparues, cette chronique a fortement influencé les auteurs du Moyen Âge, période qu’elle a traversée en restant fort populaire, au point d’être imprimée par les techniques mises au point par Gutenberg. Cette notoriété s’est maintenue jusqu’à l’époque contemporaine, puisque son monument, érigé en 1910, l’identifie prioritairement comme « historien ».

Au XIXe siècle, Sigebert de Gembloux n’apparaît pas comme une personnalité majeure de l’histoire de la Belgique, tout au moins est-elle controversée. Si Henri Pirenne l’évoque dans la notice biographique qu’il consacre à Otbert dans la Biographie nationale, cette dernière ne lui a toujours pas consacré une entrée depuis 1866. Néanmoins, Sigebert n’est pas un inconnu à Gembloux auquel il est étroitement associé comme le confirme la circulaire adressée en 1859 par Charles Rogier, alors en charge des Affaires intérieures : depuis 1835, les gouvernements belges multiplient les appels à installer dans tout le pays des monuments destinés à renforcer le sentiment national belge ; et quand il revient à l’Intérieur avec une politique décidée d’implantation de nouveaux monuments, Rogier invite explicitement les autorités de Gembloux à réserver une place à Sigebert, sous la forme d’une simple plaque commémorative. Dans un premier temps, aucune suite n’est réservée à la demande de Bruxelles, mais dans le climat de guerre scolaire qui oppose farouchement catholiques et libéraux dans les années 1870-1880, le projet refait surface. C’est par conséquent au niveau local qu’est prise l’initiative d’honorer l’illustre « historien », ainsi que le « défenseur des droits du peuple »…

Bourgmestre de Gembloux depuis 1872, Gustave Docq (1833-1906) a fortement pesé dans la décision d’ériger un tel monument. Libéral anticlérical, ce brasseur s’est forgé la conviction que le combat de Sigebert au XIe, en faveur de la désignation des évêques et des abbés par l’empereur (le pouvoir temporel) contre l’intervention du pape (pouvoir spirituel), est similaire aux enjeux de la question scolaire belge du XIXe siècle où l’Église veut limiter le rôle de l’État dans le domaine de l’enseignement. Sorti de charge en 1903 quand il est remplacé par Xavier de Lathuy, Docq attribue dans son testament un legs important (30.000 francs) pour financer un monument à Sigebert et ordonne qu’il soit érigé place Guibert et que la face principale soit tournée vers l’entrée de l’Institut agricole de l’État. En octobre 1910, sous le maïorat d’Adolphe Damseaux (bourgmestre de 1906 à 1916), l’inauguration se déroule en même temps qu’est modifié le nom de la rue du Bordia, rebaptisée rue Sigebert. Cependant, la mention « défenseur des droits du peuple » fait polémique. Face à un anachronisme qui est aussi une erreur historique, la députation permanente de Namur a émis de nettes réserves lorsque le projet lui avait été soumis, de même que la Commission des Monuments ; une querelle éclate aussi au niveau local ; elle divise progressistes et catholiques, mais les premiers détiennent la majorité. Cette affirmation fait encore bondir Félix Rousseau en 1923, qui la trouve totalement ahurissante. Celui qui s’est opposé à Rome dans la Querelle des Investitures n’avait aucune attention particulière à l’égard d’un peuple sans droit.

Au début du XXe siècle, la réalisation du monument a été confiée à l’architecte Théo Florence et au sculpteur Jean Hérain, l’illustre Jef Lambeaux ayant rejeté toute participation à ce projet. La statue en bronze a été coulée par la Fonderie nationale des bronzes (J. Peterman, Saint-Gilles, Bruxelles). Quant au socle, il est en syénite, une roche fort rare. À diverses reprises, les étudiants de la Faculté s’approprieront le monument de manière originale et non conventionnelle…

Formé à bonne école – notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale, et d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870, ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris –, Jean Hérain s’oriente très tôt dans la réalisation de portrait en buste et en médaillon. Fréquentant principalement les Salons en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté, c’est en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public (buste Navez à Charleroi, 1889). Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles à Bruxelles et pour les chemins de fer. Candidat malheureux pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle (Seutin à Nivelles, décoration à Bruxelles, Combattants de 1830 à Grez-Doiceau) avant que n’arrive la commande de Sigebert de Gembloux. Il en présente un plâtre lors de l’Exposition universelle qui se déroule à Bruxelles en 1910 (conservé au musée d’Ixelles), avant de l’inaugurer à Gembloux. En observant les œuvres d’inspiration réalisées par Jean Hérain, Hugo Lettens regrettera que l’artiste n’ait pas davantage travaillé dans cette direction. « Il a réalisé quelques magnifiques sculptures » tandis que « ses bustes et monuments (sont) assez conventionnels ».

Rénové en 2012, tournant le dos à la rue Gustave Docq, le monument de Sigebert occupe toute la place Saint-Guibert dont l’aménagement a fortement évolué tout au long du XXe siècle. Épisodiquement, il mobilise autour de lui des événements ravivant l’histoire de la cité. Ainsi, en 1922, il est au cœur des réjouissances organisées à l’occasion du millénaire de la fondation de Gembloux et, en 2012, il figure en première place pour annoncer la tenue d’une exposition et de conférences lors de journées commémoratives du 900e anniversaire de son décès, initiative résultant du Cercle « Art et Historie » de Gembloux, qui s’est assuré la collaboration de la Bibliothèque royale de Belgique, de la ville de Gembloux et de « Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Michel CONDROTTE, Les bourgmestres de Gembloux, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 2013, n°75, p. 10-11

Abbé Joseph TOUSSAINT, Sigebert, un défenseur des droits de peuple ?, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux et environs, Gembloux, 1985, n°23, p. 382-383

Lucien HOC, La statue de Sigebert, dans Le Cercle raconte… bulletin du cercle ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 1976, n°5, p. 1-8

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449

Félix ROUSSEAU, dans Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1923, vol. 2, p. 526-531

L. NAMÈCHE, La ville et le comté de Gembloux. L’histoire et les institutions, Gembloux, Duculot, 1922

Place saint-Guibert

5030 Gembloux

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

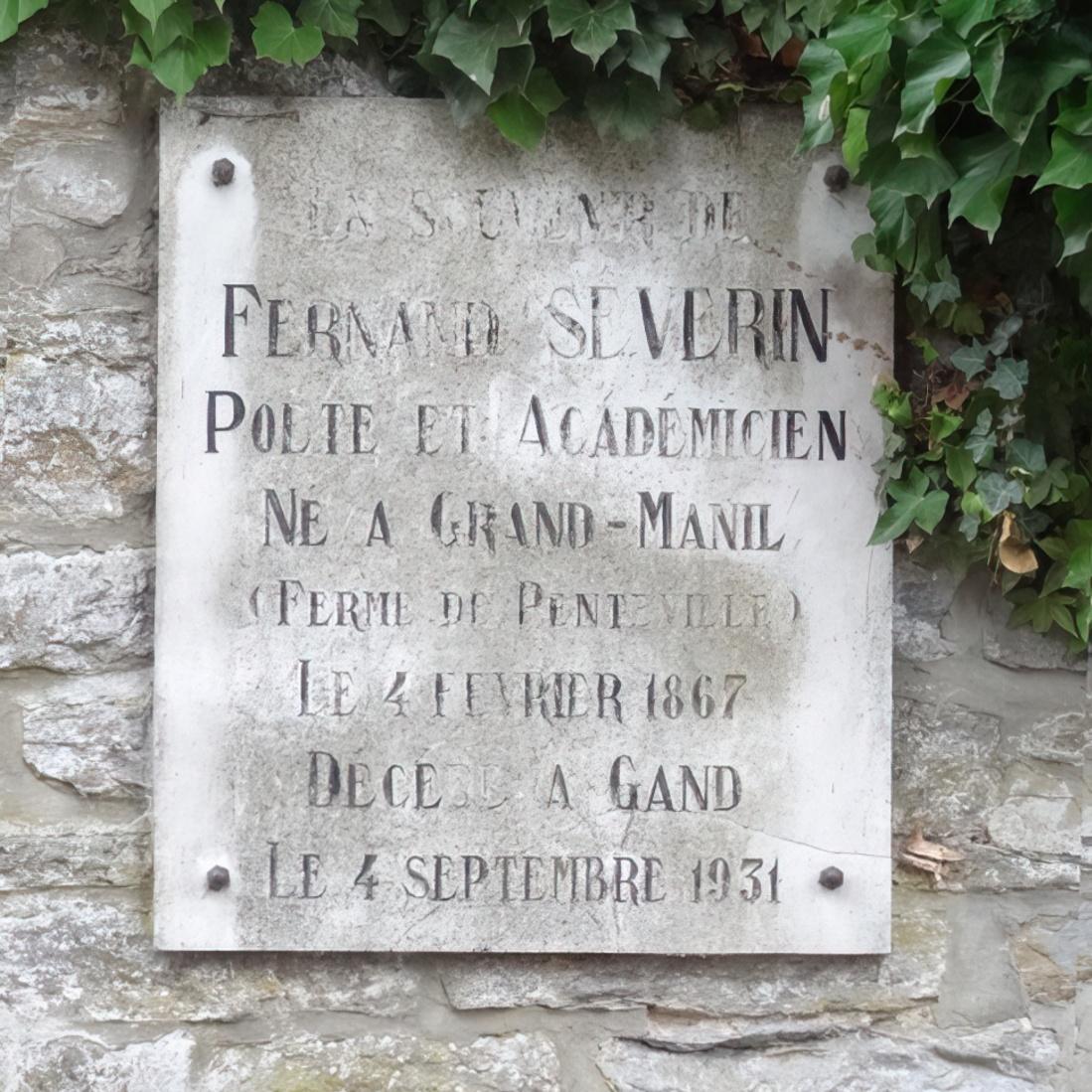

Plaque Fernand SEVERIN

Plaque commémorative Fernand Severin, à l’initiative des autorités locales, 13 septembre 1953.

Si l’œuvre principale du poète Fernand Severin, La Source au fond des bois (1924) trouve une partie de son inspiration à la ferme de Penteville, à Gembloux, et dans les environs où le jeune garçon a longtemps vécu, le souvenir de l’écrivain ne fut sauvé de l’oubli que dans les années 1950. En septembre 1953, très précisément, une série d’initiatives sont menées à Grand-Manil en l’honneur du poète, professeur de l’Université de Gand et membre de l’Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique.

Le dimanche 13 septembre 1953 fut la « Journée Fernand Severin » : exposition de peintures, dépôt de fleurs, réception officielle des autorités par l’administration communale, discours, et inauguration de plaques commémoratives furent au programme, ainsi que l’attribution officielle à la drève de Penteville du nom d’avenue Fernand Severin. Peu connu de son vivant, Severin sortait d’un purgatoire que nombre de critiques littéraires trouvaient injuste.

Formé à la Philologie classique, collaborateur des revues La Jeune Belgique, avec Camille Lemonnier, et La Wallonie, lieu de rencontre des symbolistes sous le patronage d’Albert Mockel, Severin avait enseigné tour à tour à Virton (1892-1896) et à Louvain (1896-1907), avant de se voir attribuer la chaire de littérature française de l’Université de Gand (1907). Critique littéraire, il publie plusieurs recueils de poèmes (Le Lys, 1888), Le don d’enfance (1891), Le chant dans l’ombre (1895), Poèmes ingénus (1899), La solitude heureuse (1904), ainsi que deux essais, l’un consacré à Théodore Weustenraad (1914), l’autre à Charles Van Lerberghe (1922). Membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, la fameuse Académie Destrée, dès 1920, son dernier recueil, La source au fond des Bois, est son dernier opus (1924).

Sobrement, la plaque apposée sur le mur de l’école, à l’ombre de l’« Arbre du Centenaire », s’efforce de rappeler aux habitants de Grand-Manil – et aux autres – le souvenir de leur illustre concitoyen :

EN SOUVENIR DE

FERNAND SEVERIN

POÈTE ET ACADÉMICIEN

NÉ À GRAND-MANIL

(FERME DE PENTEVILLE)

LE 4 FÉVRIER 1867

DÉCÉDÉ À GAND

LE 4 SEPTEMBRE 1931

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 409-411

Robert-O.-J. VAN NUFFEL, dans Biographie nationale, t. 40, col. 741-777

Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, http://www.arllfb.be/composition/membres/severin.html

Carrefour rue Paradis et rue Verlaine

5030 Grand-Manil (Gembloux)

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Paul M-G LEVY

Monument Paul M-G. Lévy, réalisé à l’initiative des autorités de Gembloux et de Wallonie, avec le sculpteur Jean-Marie Mathot, 25 novembre 2005.

Situé à hauteur d’un rond-point au nord-ouest de Gembloux, à l’intersection entre le début de la chaussée de Namur et celle de Charleroi, un mémorial rend hommage à Paul M-G. Lévy (Ixelles 1910 – Sainte-Ode 2002), résistant, reporter de guerre et militant européen. Déjà nommé citoyen d’honneur de la ville de Gembloux où il s’était établi au début des années 1970, Paul M-G. Lévy inscrit désormais son nom dans l’espace public de Wallonie tant par le rond-point d’entrée de Gembloux que par le mémorial qui lui est consacré.

Reporter radio, pionnier de l’INR, Paul M-G. Lévy s’était imposé comme une des voix les plus populaires des auditeurs francophones belges dans les années 1930. Son refus de devenir la voix des Allemands, au moment de l’invasion de mai 1940, lui valut une incarcération à Saint-Gilles, puis à Breendonk : annoncé pour mort par la radio de Londres qui connaît les tortures qu’il subit, Lévy bénéficie d’un important mouvement de l’opinion publique qui contraint la Gestapo à le libérer. Après avoir jeté les bases du réseau Samoyède, il parvient à gagner l’Angleterre (printemps 1942). Là, aux côtés du ministre Antoine Delfosse, en charge de l’Information, il prépare l’après-guerre, avant de participer à la Libération de la Belgique : il parvient à rétablir les ondes de l’INR dès les premiers jours de septembre 1944. Grand reporter et correspondant de guerre, Paul Lévy est présent lors de la libération du camp de Dachau et est le premier journaliste occidental à entrer dans Berlin libérée. Élu député dans l’arrondissement de Nivelles, il est le seul représentant de l’Union démocratique belge (1946-1947), cette expérience travailliste qui resta sans lendemain. Déçu par l’immobilisme qui règne en Belgique, il s’éloigne de la politique et est engagé par le Conseil de l’Europe (fin des années 1940). Directeur de l’Information, il contribue à l’évolution de l’idée et du projet européens. Professeur associé de l’Université de Strasbourg, il deviendra également professeur à l’Université catholique de Louvain ; après le Walen Buiten, il s’installe à Gembloux : la maison où il va vivre trente ans est à quelques mètres du rond-point aménagé. Président du Mémorial national du Fort de Breendonk, il entretiendra la mémoire de la tragique période de guerre et sera un actif porteur du message de paix.

Un tel parcours de vie nécessitait un hommage durable de la part des autorités publiques. En inaugurant une stèle au croisement d’un important axe routier, celui qui relie les trois capitales européennes (Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg), les autorités locales de Gembloux se sont associées aux autorités régionales wallonnes pour poser un geste symbolique de forte portée, renforcé par le choix d’installer au centre du rond-point une œuvre monumentale de Jean-Marie Mathot. L’occasion était fournie par la transformation de l’ancien carrefour de la Croisée. En place depuis 2004 déjà, l’œuvre en acier Corten de Mathot est une clé stylisée qui souligne l’importance du lieu comme porte d’entrée de la ville et qui renvoie aux armoiries de Gembloux. En présence du ministre wallon des Transports (André Antoine) et du bourgmestre de Gembloux (Gérard Bouffioux), le rond-point Lévy est inauguré le 25 novembre 2005 en présence de la famille de Paul M-G. Lévy.

Le choix de Jean-Marie Mathot, namurois de naissance (1948) et habitant de Gembloux s’est imposé de lui-même. Après sa formation à l’Académie de Bruxelles à la fin des années 1960, il y enseigne la sculpture et le modelage (1978) et est aussi professeur à l’École des Arts de Braine-l’Alleud. Issu d’une famille de marbriers, il opte d’abord pour la peinture et le dessin avant de se tourner résolument vers la sculpture. Il a commencé par la création de figures en taille directe, avant de mener diverses expériences qui rompent ponctuellement avec sa production habituelle. Délaissant les représentations figuratives, il s’oriente vers « l’exploration des potentialités expressives de la matière ». Tour à tour, il intègre des pierres peintes dans ses compositions, il s’attaque à des « déchets » de carrière, s’essaye au travail du béton et de l’acier. Deux de ses œuvres ornent un rond-point à La Louvière et à Gembloux. Artiste expérimental, il a reçu plusieurs récompenses (le Prix Donnay, le Prix Georges Van Zevenbergen, le Prix de la Gravure au Festival de la Jeunesse à Auderghem, le Premier Prix de la présélection au Concours International Musée 2000 à Luxembourg, le Prix Eugène Delattre de sculpture et le Prix Constant Montald de l'Académie Royale de Belgique, il est aussi lauréat de la Fondation belge de la Vocation et de la Bourse triennale Maurice et Henri Evenepoel).

À côté de l’imposante sculpture en acier de J-M. Mathot (8,8 m de dimensions extérieures, 5,5 de dimensions intérieures, sur 1 mètre de profondeur), la stèle portant la plaque commémorative se fait humble et discrète, à l’image de Paul Lévy. Faite en briques et en pierre, percée comme une sorte de fenêtre, la stèle est surmontée d’une pierre bleue identifiant le lieu tout en rendant hommage au citoyen d’honneur de Gembloux :

ROND-POINT

BARON

PAUL M.G. LEVY

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de presse (La Libre, Vers l’Avenir, fin novembre 2005)

Discours de Gérard Bouffioulx, http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/2005/11/1-7-discours-grard-bouffioux.html

http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/

http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/2005/11/1-7-discours-grard-bouffioux.html (s.v. juin 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 147

http://mathot-sculpture.be/

http://acabat.blogspot.be/2010/03/vitaminesarts-20-0309.html

http://commission-des-arts.wallonie.be/opencms/opencms/fr/integrations/createurs/mathot.html (s.v. mai 2014)

Rond-point Paul M-G. Lévy, entre la chaussée de Namur et la chaussée de Charleroi

5030 Gembloux

Paul Delforge

G. Focant

Vestiges des remparts de Gembloux

Ancienne dépendance de la principauté de Liège à l’origine, Gembloux devient une avouerie et se développe autour de son monastère fondé au Xe siècle. Fortement liée à son abbaye, la ville entre toutefois dans la zone d’influence brabançonne lorsque les comtes de Louvain, ancêtres des ducs de Brabant, en deviennent les avoués. Chef-lieu du comté de Gembloux, la cité est une des premières villes brabançonnes à être dotée de fortifications entre 1152 et 1185, à l’initiative du pouvoir abbatial. Entourée d’un fossé, percée de quatre portes et flanquée de douze tours groupées en majeure partie sur la face sud, l’enceinte de Gembloux apparait comme une place capable de résister à un siège.

La ville est d’ailleurs au centre de quatre conflits liés à l’histoire du duché : elle est attaquée en 1185 lors de la guerre entre le duc de Brabant Henri Ier et le comte de Namur Henri Ier l’Aveugle, en 1356 lors de la guerre de succession de Brabant, en 1489 lors du conflit opposant le comté de Flandre à Maximilien d’Autriche et enfin en 1578 lors du conflit entre Don Juan d’Autriche et l’armée des États généraux. En 1329, le duc de Brabant déclare l’abbé maître de la justice dans la seigneurie, érigée en comté sous l’autorité du monastère au XVIe siècle. Les abbés siègent par ailleurs aux États du duché de Brabant.

De ces fortifications subsistent plusieurs témoins parmi lesquels une tour d’angle de l’enceinte médiévale située rue du moulin, en contrebas du parc de l’abbaye Il s’agit d’une construction en grès schisteux plusieurs fois réparée à l’aide de briques et composée d’un rez-de-chaussée voûté d’arêtes au-dessus d’une cave également voûtée. Plus loin, à l’angle du parc et de la maison du bailli, se trouve la tour de guet, tour circulaire en grès, fortement talutée à sa base.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Château de la Tour de Grand-Manil

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, Grand-Manil faisait partie du comté de Gembloux. La première mention de la terre de Grand-Manil remonte au début XIe siècle ; elle fut acquise par l’abbaye de Gembloux à la fin du siècle. L’abbé-comte de Gembloux y exerçait la haute justice.

Au sud du village, un grand parc emmuraillé abrite le château de la Tour qui, à l’origine, faisait partie du système de défense du duché de Brabant face au comté de Namur. Le donjon, probablement érigé en moellons de grès au XIIe ou XIIIe siècle sur plan carré comporte trois niveaux, dont le dernier est surmonté d’une haute toiture d’ardoises. Le porche est orné des armoiries de Guillaume Salmier, capitaine d’une compagnie d’infanterie wallonne, également présentes au-dessus de la porte de la maison du bailli à Gembloux.

5030 Grand-Manil (Gembloux)

Ne se visite pas (propriété privée)

Frédéric MARCHESANI, 2013

Château de Golzinne

Le hameau de Golzinne conserve quelques ruines de l’ancien château des comtes de Namur, cité comme tel en 1230 et détruit en 1430. Le comte de Namur détenait personnellement la seigneurie hautaine de Bossière et de Golzinne. Elle resta d’ailleurs dans le domaine direct des comtes de Namur jusqu’en 1628, lorsque Philippe IV accorda les droits seigneuriaux et de justice en engagère. Le château de Golzinne était, dès le XIIe siècle, la résidence personnelle du comte de Namur. Il était administré par un châtelain nommé par le comte pour l’y représenter. Cet édifice était destiné à protéger les frontières nord du comté de Namur et était situé à quelques kilomètres du château de Corroy-le-Château, possession brabantoise. La forteresse fut toutefois détruite par les troupes du prince-évêque de Liège, en lutte contre celles du duc de Bourgogne Philippe le Bon, récemment devenu comte de Namur. L’unification bourguignonne et le renforcement des principales places fortes des nouveaux États ne permirent pas de reconstruire le château de Golzinne. En subsistent par endroits le tracé des fossés, la base d’une tour à l’angle nord-ouest, une seconde tour en calcaire appareillé ainsi qu’une partie du mur d’enceinte sud.

Dans le parc, un petit château néoclassique a été construit en 1804 à la demande de Charles-Alexis-Joseph Demanet. La chapelle, datant du XVIIe siècle, est l’héritière de la chapelle castrale édifiée sur le site en 1402 par le comte de Namur Guillaume II.

La légende dit que la première pierre de l’édifice fut posée le jour même du sacre de Napoléon. L’édifice présente un volume presque cubique de deux niveaux comprenant une travée de part et d’autre d’un frontispice Empire.

L’ensemble est caractéristique de l’architecture de l’époque : quatre colonnes ioniques délimitant trois travées sous entablement, portes moulurées en plein cintre, emmarchement encadré de lions.

L’édifice est actuellement enduit en blanc sur un soubassement de pierre bleue et coiffé d’une toiture d’ardoise. Le château est un formidable témoin de l’architecture et de la décoration néoclassiques en Wallonie bien que sa richesse ne dépasse pas celle du château de Longchamps.

Chemin du Château de Golzinnes

5032 Gembloux

Frédéric MARCHESANI, 2014

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Phocas LEJEUNE et Guillaume FOUQUET

Plusieurs surnoms ont été attribués au monument qui s’élève dans la cour des Noyers de l’Institut agronomique de Gembloux. Cet hommage aux deux premiers directeurs de l’établissement, à savoir Phocas Lejeune et Guillaume Fouquet, a été inauguré le 11 septembre 1910 ; le monument est l’œuvre de l’architecte Daniel Francken et la statue représentant le laboureur est du sculpteur Ernest Bastin. Réalisé pour le cinquantième anniversaire de la fondation de l’Institut agronomique, le monument est inauguré le second jour d’un week-end exceptionnel : le samedi 10 septembre, un congrès scientifique réunit des représentants d’instituts similaires venant d’Europe ; quant au dimanche, dédié au volet protocolaire et festif, il entend de nombreux discours autour de l’œuvre conjointe de Bastin et Francken, avant d’accueillir les anciens étudiants conviés à un banquet et à un concert.

À l’origine, l’ensemble veillait sur l’accès au porche ouvrant sur la cour d’honneur de l’ancienne abbaye, devenue Faculté universitaire. En 1922, le monument a été déplacé à son emplacement actuel, à proximité de la salle capitulaire et du quartier des moines. Si « Le laboureur à l’étude » ou « L’allégorie de l’agronomie » sont des surnoms courtois, les étudiants « festifs » l’ont rebaptisé le « blogueur à poil », l’humour potache faisant oublier que l’ensemble monumental fut réalisé à l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de l’Institut agronomique.

Issus de longs débats parlementaires et d’expériences malheureuses, la loi du 18 juillet 1860 et ses arrêtés d’application ont en effet donné un statut à l’enseignement agricole supérieur en tirant parti de mésaventures antérieures. Dès 1845, les autorités belges ont cherché à développer un enseignement agricole, mais les écoles moyennes créées à Attert, Chimay, Leuze, Lierre, Tirlemont, Torhout et Verviers rencontrent peu de succès. Vers 1855, la plupart de ces établissements ont fermé leurs portes, mais le besoin d’un enseignement agricole reste grand. Le projet mort-né de la Société d’exploitation agricole et industrielle « Le Docte » attire cependant à Gembloux le nouvel établissement d’enseignement supérieur que l’État décide de créer. Il accueille le personnel jusqu’alors actif à Torhout. Guillaume Fouquet en fait partie. Dès janvier 1861, l’ancienne abbaye, reconstruite dans le dernier quart du XVIIIe siècle et propriété du sénateur François Piéton, reçoit ses premiers étudiants.

Après une spécialisation à la prestigieuse école agricole française de Grignon, Fouquet a dirigé pendant quelques années l’école secondaire d’agriculture de Tirlemont (1850-1855/9), avant d’accompagner la réforme de cet enseignement et de participer au projet gembloutois. Alors que Phocas Lejeune est nommé directeur, Guillaume Fouquet en est le sous-directeur, en charge du contrôle des études pendant vingt ans, de 1861 à 1881. Quand Lejeune se retire en 1881, Fouquet lui succède à la tête de l’Institut supérieur de Gembloux. Concomitamment à cette promotion, l’État rachète l’ensemble du domaine de l’abbaye et de nouvelles ambitions (construction, extension) sont envisagées par Fouquet ; mais des ennuis de santé ont raison de ses intentions et il doit renoncer à sa charge dès 1882.

Inauguré en 1910, le monument conçu par l’architecte Daniel Francken et le sculpteur Ernest Bastin, à la demande de l’Association des anciens étudiants rend hommage à Fouquet comme à Lejeune, considérés comme les premiers directeurs de l’établissement et, dans une mesure certaine, comme les principaux promoteurs de cet enseignement supérieur agricole. Le projet de monument a mis plusieurs années avant de se concrétiser. On retrouve déjà des demandes de subventions auprès de la province de Hainaut en 1905. Finalement, les soixante ans de la loi organisant l’enseignement agricole supérieur sont le prétexte à l’hommage aux créateurs.

L’œuvre de Bastin est une allégorie de l’agronomie : le laboureur à l’étude sur son araire symbolise la recherche permanente dans ce domaine. Les deux bas-reliefs du monument représentent les travaux agricoles : le défoncement du sol (quatre bœufs tirant une charrue dans un champ situé à l’arrière du palais abbatial) et l’élevage (une prairie où paissent cinq vaches et deux juments dont une allaite son poulain). Les noms des deux premiers directeurs figurent sur une plaque de marbre latérale.

Instituteur de formation, Ernest Bastin (1870-1926) se passionne pour la sculpture ; après avoir suivi une formation à l’Académie de Schaerbeek et à celle de Bruxelles, où il est notamment l’élève de Léon Mignon, il se consacrera pleinement à son art, créant des bustes, ainsi que des taureaux et des chevaux de labour à l’image de son professeur liégeois. Sollicité pour des commandes de monument extérieur comme le bronze de Gembloux, il réalise aussi des petits modèles en terre cuite ou en bronze représentant des animaux ou des personnes liées à l’activité industrielle ou agricole, ainsi qu’aux activités sportives. Professeur à l’École industrielle d’Anderlecht, le Bruxellois Daniel Francken, pour sa part, est aussi l’architecte officiel de la province de Brabant. S’il conçoit des plans pour diverses maisons à Bruxelles, principalement dans un style néo-Renaissance, il est surtout affecté sur les chantiers publics de sa province (bains publics, églises, etc.), ainsi que dans le Namurois (restauration ou construction).

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Pierre MARTENS, 125 ans d’existence de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat à Gembloux, dans Les cent dernières années de l’histoire de l’ingénieur en Belgique, Cahier n°1/86, Bruxelles, SRBII, 1986

Pierre MARTENS, La Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux de 1860 à 1985, dans Bulletin du cercle Art et Histoire de Gembloux et environs, avril 1985, t. II, n°22, p. 353-367

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 62

http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Lejeune,_Phocas_(1823-1881)

http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Fouquet,_Guillaume (s.v. août 2015)

Institut agronomique de Gembloux

Cour des Noyers

5030 Gembloux

Paul Delforge

Jo Van Hove

Château-ferme de Liroux

La ferme de Liroux est connue comme propriété de l’abbaye de Gembloux depuis la fin du 12e siècle. Avant 1775, elle constituait une seigneurie tenue par diverses grandes familles de la région. Située dans le hameau de Sauvenière, dans lequel se trouvent plusieurs fermes, il s’agit d’un vaste ensemble en brique et pierre.

Les divers bâtiments sont regroupés autour d’une cour pavée et sont encore en grande partie entourés de douves. Le logis, d’allure brabançonne et érigé dans le première moitié du 17e siècle, est relié à la cour par un pont de deux arches.

À l’angle sud se trouve une tour d’entrée percée d’une porte Louis XV datée de 1761. On y aperçoit les armoiries martelées d’Alexandre de Pinchart, seigneur du lieu.

À l’angle nord, vers les douves, subsiste une haute tour carrée.

En face du logis s’aperçoit la ferme, construite sur un plan en U en 1764. On y accède par deux portails menant aux étables. Une volumineuse grange en long prolonge les bâtiments. Datée elle aussi du 18e siècle, elle a toutefois été remaniée au cours des deux siècles suivants.

Au centre, on trouve trois remises à voitures accolées.

Rue de la Peau de Chien 88

5030 Sauvenière

Classé comme monument et comme site le 20 mai 1987

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Église Sainte-Foy de Sauvenière

Située sur une vaste place surélevée et cernée de marronniers, l’église Sainte-Foy est l’héritière de trois campagnes de construction.

La haute tour est d’origine romane et a été érigée dans le courant du XIe siècle. Bien que remaniée aux XVIe et XVIIe siècles, elle est l’unique vestige du sanctuaire primitif. Sous celle-ci, à l’intérieur, a également été préservée une voûte romane. Le reste de l’église a été reconstruit dans la première moitié du XVIIIe siècle, sous l’abbatiat de Pierre Dumonceau, abbé de Gembloux, qui était chargé de la collation (désignation du curé) de cette église. L’édifice a ensuite été lourdement remanié vers 1837.

On accède à l’ensemble par un porche d’inspiration Louis XVI, percé au XIXe siècle.

La tour romane, le perron, les vestiges de l’ancien cimetière et l’esplanade arborée ont fait l’objet d’une mesure de classement, au contraire du reste de l’ensemble.

À l’intérieur sont conservées quelques belles œuvres d’art. On y trouve un crucifix en chêne du milieu du XVIe siècle et des fonts baptismaux gothiques.

Dans la façade du collatéral nord est scellée une dalle Renaissance frappée des armoiries d’Antoine Papin, abbé de Gembloux, et datée de 1537.

Rue du Trichon

5030 Sauvenière

Classée comme site le 11 octobre 1948

Institut du Patrimoine wallon