Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Jules CORNET

Monument Jules Cornet, réalisé par l’architecte Georges Pepermans et le sculpteur Harry Elström, 1953.

Au bout de l’avenue Frère-Orban, au moment où elle croise le boulevard Dolez, au lieu-dit « la porte des Guérites », près des machines à eaux, un imposant ensemble statuaire rend hommage à l’action de Jules Cornet (1865-1929), géologue, prospecteur au Katanga au tournant des XIXe et XXe siècles et professeur à l’École des Mines de Mons. Au milieu d’une esplanade arborée, trois piliers rectangulaires, espacés de quelques centimètres, sont reliés à leur sommet par une longue et fine dalle de béton. Devant le pilier central, un haut buste du scientifique repose sur un socle de pierre bleue où ont été sobrement gravés :

JULES CORNET

1865 – 1929

Sur les colonnes de droite et de gauche, le sculpteur Harry Elström (1906-1980) signe encore un bas-relief de format carré illustrant des scènes africaines. À l’arrière du pilier central, une plaque en bronze explicite les circonstances et les motivations du monument conçu par l’architecte Pepermans :

AU PROFESSEUR

JULES CORNET

1965 - 1929

FONDATEUR DE LA GÉO-

LOGIE DU CONGO.

L’ASSOCIATION DES INGE-

NIEURS DE LA FACULTE

POLYTECHNIQUE DE MONS.

Vient ensuite une des conclusions rédigées en 1894 par Cornet lui-même :

« ON A VU, PAR LES CONSI- / DÉRATIONS QUE NOUS VE- / NONS D’EXPOSER, QUELLE / MASSE ENORME DE MINE- / RAIS DE FER ET DE CUIVRE / DOIT RECELER LE SOL DE / LA PARTIE MERIDIONALE / DU BASSIN DU CONGO ». / JULES CORNET, ADJOINT A / L’EXPÉDITION BIA-FRANQUI / 1891 -1893 / (EXTRAIT DE SON MEMOIRE / DE 1894, EN CONCLUSION).

À la tête de l’État indépendant du Congo, le roi des Belges, Léopold II, avait fait appel au Montois pour prospecter ses terres africaines. Fils de François Léopold Cornet spécialiste en minéralogie, diplômé de l’Athénée de Mons, docteur en Sciences de l’Université de Gand, Jules Cornet fait en effet partie de la fameuse expédition Bia-Francqui (1891-1893) qui contribue à la soumission de cette province au Congo, jusqu’au bassin du Zambèze, mais surtout, grâce à Cornet, qui découvre l’immensité des richesses concentrées au Katanga. À son retour, Cornet dresse une carte physique et géologique du Congo et révèle de façon scientifique l’importance des formidables gisements métallifères. L’inscription gravée sur la plaque de bronze, apposée à l’arrière de l’une des trois « colonnes » de l’ensemble, en témoigne.

Nommé à la chaire de Géologie, de Minéralogie et de Paléontologie à l’École des Mines de Mons (1897), professeur pendant 33 ans, il donne ses lettres de noblesse à l’école montoise, tout en enseignant aussi à l’Institut commercial de Mons (jusqu’en 1903) et en acceptant d’être chargé du cours de Géographie physique à l’Université de Gand (à partir de 1904) et professeur à l’École de Commerce annexée à la dite université. Après le Congo, c’est désormais le bassin de la Haine qui va révéler tous ses secrets à Jules Cornet. Auteur des Premières notions de géologie (1903), il rédige plusieurs traités jusqu’à la fin des années 1920, dont sa Géologie, véritable encyclopédie des Sciences de la terre parues en quatre volumes entre 1909 et 1923, ou ses Leçons de Géologie (1927). Lauréat du prix Gosselet 1909, membre de l’Académie des Sciences de Belgique (classe des Sciences, 1912), Prix décennal des Sciences minéralogiques (1920), Cornet était aussi membre correspondant de l’Institut de France (1923) et de l’Institut royal colonial belge.

Sans conteste, Jules Cornet a marqué son temps, par son apport dans la connaissance de la géologie de l’Afrique Centrale et du Bassin de Mons, par son influence dans leurs développements économiques, et par son rôle essentiel dans l’enseignement de la géologie à Mons. Encouragés par son fils René-Jules Cornet et par l’association des « anciens du Congo », ses élèves et disciples et les autorités communales et belges multiplient les hommages au milieu des années 1930, tant au Musée de Tervueren, que dans les localités boraines et au Congo. Si la Seconde Guerre mondiale freine considérablement cet élan mémorial, la création d’une Fondation Cornet, en 1953, est l’occasion d’ériger, à Mons, un monument d’une ampleur certaine.

Sa réalisation en est confiée à l’architecte Georges Pepermans (1910-2006) et au sculpteur Harry Elström (Berlin 1906-Linkebeek 1993). Né à Berlin d’un père danois et d’une mère anglaise, Elström a mené ses études en histoire de l’art à Dresde, Berlin et Bruxelles, ville où il s’installe en 1934, après avoir participé à une campagne de fouille à Pompéi. Professeur de sculpture à Saint-Luc (1939), puis professeur d’arts graphiques et plastiques à la faculté des Sciences appliquées (architecture) de l’Université catholique de Louvain (1952), auteur de pièces de monnaie et de timbres, céramiste, le sculpteur impose sa signature en bas de plusieurs dizaines de statues religieuses, comme son calvaire dans la basilique de Koekelberg ; on lui doit aussi une vie de Saint-Pierre à Lessines (1956), un monument pour la Paix à Saint-Léger (1959), la façade de l’hôtel de ville de Turnhout (1964), qui sont autant de réalisations majeures postérieures à sa contribution au mémorial Cornet de Mons (1953). Là, il se contente de réaliser le buste du géologue et les deux bas-reliefs latéraux. L’ensemble du monument est quant à lui dû à Georges Pepermans, lui aussi professeur à Saint-Luc et professeur extraordinaire nommé en 1952 à l’Université catholique de Louvain. Diplômé de l’Université catholique de Louvain et de l’Institut des Beaux-Arts d’Anvers, Pepermans signe plusieurs immeubles dans le centre de Bruxelles. En 1959, il réalise, avec E. van Love, l’Institut Albert Ier (rue Wayenberg).

Musée de Tervueren, fonds d’archives Cornet

Armand RENIER, Jules Cornet. Fondateur de la Géologie du Congo, s.l., s.d., 12 p.

Marcel CROCHET (coord.), Des Écoles spéciales à l’EPL : 50 ans de science et de technologie à l’UCL, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 120-121

La Vie wallonne, janvier 1921, n°5, p. 232

Willy STAQUET, Un fleuron intellectuel du Hainaut : la faculté polytechnique de Mons, Mons, 1990, p. 88-98

Françoise BRADFER, Georges Pepermans, s.l., CRA, 1987

http://www.telemb.be/index.php?iddet=12550&qp=24&lim_un=207

http://www.basilicakoekelberg.be/documents/basilica/the-monument/sculptures/harry-elstrom.xml?lang=fr

http://www.reflexcity.net/bruxelles/metiers/architectes/architecte-georges-pepermans (s.v. mars 2015)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 547

Avenue Frère-Orban

7000 Mons

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Mémorial Arthur CANTILLON

Situé dans le parc du Waux-Hall à Mons, le mémorial Arthur Cantillon (1893-1933) rend hommage surtout à l’écrivain. Promis à la succession de l’entreprise paternelle (une prospère fabrique de chaussures), le jeune Cantillon s’est en effet découvert un goût pour les lettres et pour la politique lors de ses études à la section préparatoire de l’Institut Warocqué. Contraint de reprendre la direction de l’usine en 1910, Arthur Cantillon va partager son temps entre les chiffres de l’entreprise et sa passion pour les lettres : théâtre, poésie, roman. Il est aussi à l’origine de plusieurs revues, qu’il dirige souvent, comme Flamberge. Prix du Hainaut de littérature en 1925, celui qui est devenu le bourgmestre libéral de Pommerœul (1927) ne parvient pas à éviter la faillite de sa société (1926) et achève sa carrière comme rédacteur artistique et littéraire de L’indépendance belge (1928-1933).

Autour de responsables de la revue Le Thryse, des amis du poète décident d’ériger un mémorial pour inscrire la mémoire de l’artiste dans l’espace public wallon pour l’éternité. En trois ans, le « Comité de la Commémoration du poète wallon Arthur Cantillon » parvient à réunir les fonds nécessaires, grâce à la générosité de souscripteurs privés comme officiels (gouvernement, ville de Mons, commune de Pommerœul). Il confie la réalisation du mémorial au sculpteur montois Gustave Jacobs (1891-1986) à qui l’on lui doit de nombreux bas-reliefs et monuments dans la cité du Doudou, que ce soit à l’hôtel de ville, au gouvernement provincial, ou dans les rues de la ville. Ami d’Anto Carte qui lui avait dressé le portrait, Jacobs a donné son nom à un jardin de Mons, au bas de la rue d’Havré.

En dehors de Mons, le sculpteur – influencé par l’Art déco – signe plusieurs monuments (parfois aux morts de la Grande Guerre) dans l’espace public wallon, essentiellement le Hainaut ou le Namurois (Quaregnon, Wasmes, Gembloux…), et aussi à Bruxelles. Avec le portrait figurant sur la stèle du Waux-Hall, Jacobs qui avait alors déjà obtenu le Prix du Hainaut est parvenu à rendre la bonhomie et la chaleur que dégageait Arthur Cantillon.

L’inauguration du mémorial a lieu le 19 juillet 1936 dans le parc du Waux-Hall de Mons. Tout en célébrant un poète trop tôt disparu (40 ans) et qui se voua à la défense des lettres françaises, elle est l’occasion pour le Comité de céder le monument à la ville de Mons. En plus des nombreux discours officiels, un petit groupe se rend au cimetière de Pommerœul où la réplique du médaillon réalisé par Jacobs est apposée sur la tombe de Cantillon. En 1958, pour le 25e anniversaire de la mort du poète, les autorités communales projettent de réaliser un monument à Pommerœul, mais seule la biographie rédigée par Raymond Renard marqua durablement cet anniversaire.

Inauguration du mémorial Arthur Cantillon, dans Le Thyrse, 19 juillet 1936, p. 1-13

Le Thyrse, 1er septembre 1936, n°9, p. 267-276

Paul DELFORGE, Arthur Cantillon, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 227

Raymond RENARD, Arthur Cantillon, Mons, éd. Fonds Raoul Warocqué, 1958, en particulier p. 60-61

parc du Waux-Hall

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Statue Baudouin de Constantinople

Statue équestre de Baudouin de Constantinople, réalisée par le statuaire Jean-Joseph Jaquet et l’architecte communal Charles Vincent, 19 mai 1868.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, aucune statue n’a encore été érigée sur le sol de la ville de Mons. Les autorités locales nourrissent certes quelques projets, mais ne semblent pas pressées. En 1850, les noms de Roland de Lassus et de Baudouin de Constantinople sont en concurrence, y compris pour l’emplacement. Chronologiquement, c’est le musicien qui va l’emporter, bénéficiant du soutien actif d’une société locale. Sa statue est inaugurée en 1853, en dehors de la Grand Place, lieu qui doit accueillir la statue équestre de Baudouin de Constantinople. Ce personnage a les faveurs des autorités belges. En effet, il est l’une des six « gloires nationales » qui bénéficie d’une statue pour décorer le péristyle du grand vestibule du Parlement. La décision a été prise par le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Nothomb en 1845.

Deux ans plus tard, le peintre Louis Gallait en fait aussi le personnage principal de l’une de ses œuvres majeures. Jeune État né d’une révolution en 1830, la Belgique incite les peintres et les sculpteurs à « honorer la mémoire des grands hommes belges » dans l’espace public. Chef de Cabinet, en charge de l’Intérieur (1847-1852), Charles Rogier invite chaque province à élever un monument dans son chef-lieu. Soutenu par son successeur, Joseph Piercot, le projet se concrétise lorsque Rogier redevient ministre, entre 1858 et 1868. Aux quatre coins du pays, les édiles municipaux se mobilisent bon gré mal gré (en raison des coûts) dans un projet qui se veut collectif, mais qui révèle à la fois des particularismes locaux et des interrogations sur la définition de «belge».

Ainsi, à Mons, tant le choix de Baudouin de Constantinople que le lieu d’implantation du monument ne font pas l’unanimité. De longues discussions et controverses mobilisent les esprits pendant près de quinze ans. En quoi ce personnage du XIIIe siècle, né à Valenciennes et comte de Flandre, représente-t-il le Hainaut belge ? Est-il vraiment le père des importantes chartes hennuyères de 1200 ? En retenant ce « croisé », ne va-t-on pas honorer un guerrier, parti à la Croisade pour sauver la foi chrétienne, en imposant sa vision du monde aux autochtones ? Prenant l’initiative, la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut met le choix de Baudouin au concours, mais personne ne réponde, ni en 1853, ni en 1854. Président de la Société, Camille Wins fait alors l’éloge de la gloire nationale attachée au Hainaut (1855), tout en réclamant de la ville qu’elle se détermine rapidement.

Parce qu’il était comte de Flandre sous le nom de Baudouin IX (1194-1205) et comte de Hainaut sous le nom de Baudouin VI (1195-1205) avant de partir pour la croisade, où il devint empereur de Constantinople, pendant quelques mois seulement, sous le nom de Baudouin Ier, le personnage paraît être porteur des valeurs nationales que l’on souhaite développer. De surcroît, le gouvernement belge attache une importance toute particulière au choix de ce personnage ayant acquis la notoriété la plus grande sur le plan international par son élection comme empereur de Constantinople, car le titre de « comte de Hainaut » vient de faire l’objet d’un arrêté royal (12 juin 1859). Ce titre est créé à côté de titres honorifiques déjà existants, portés par la famille royale. Avec les trois titres « comte de Hainaut, « comte de Flandre » et « duc de Brabant », « Nos populations wallonnes et flamandes, confondues dans l’unité monarchique et constitutionnelle fondée en 1830, auraient de la sorte (…) leur personnification historique près du Trône », précise le rapport qui motive l’Arrêté royal… Poussé dans le dos par le ministre Rogier qui assure le financement du projet à raison de 30 à 40% de son coût, la ville sollicite la générosité de l’institution provinciale, si bien que la présence d’une statue de Baudouin de Constantinople à Mons devient une affaire qui regarde tout le monde, les politiques à tous les niveaux de pouvoir, ainsi que les journalistes qui alimentent une polémique. Arrivant sur la place publique le débat est aussi alimenté par les historiens appelés à la rescousse, tandis que l’appréciation de l’emplacement – Mons est en train de démanteler son ancienne forteresse – interpelle tous les citoyens. Le conseil communal de Mons retient « Baudouin » lors de sa séance du 16 juin 1860 ; il est rejoint par le conseil provincial du Hainaut le 21 juin 1863.

Quant au choix du statuaire chargé de l’exécution du monument, il ne fait pas débat, car il est imposé par l’arrêté royal du 23 janvier 1864 qui entérine le choix de Baudouin de Constantinople. Né à Anvers, formé à l’Académie de Bruxelles par le Liégeois Louis Jehotte,

(Jean)-Joseph Jaquet (1822-1898) se perfectionne auprès de Guillaume Geefs avant de voler de ses propres ailes. Dès 1845 et son modèle pour le Monument Froissart à Chimay, il est sollicité par le gouvernement qui multiple les commandes. Sa collection atteint les 300 statues et groupes, et une trentaine de bustes, souvent réalisés avec son frère Jacques. À titre personnel, il s’inspire de l’antiquité et de la Bible pour les plâtres et les marbres qu’il imagine. Nommé en 1863 professeur de sculpture d’après la figure antique à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, il y devient aussi titulaire du cours de sculpture d’ornement, à partir de 1888. Parmi ses élèves figurent Thomas Vinçotte, Rombaux, Lagae ou Dubois.

Précédé par sa réputation, J-J. Jaquet commence à travailler sur le projet montois en novembre 1864. Interrogé sur le meilleur emplacement parmi trois qui lui sont propos

és, l’artiste opte spontanément pour le rond-point de l’avenue d’Havré et son choix devient parole d’Évangile, mettant presque un terme aux discussions qui déchirent toujours les Montois (186

5).

Alors que l’inauguration officielle est annoncée pour septembre 1867 (dans le cadre des commémorations officielles des « Journées de Septembre 1830 »), le statuaire demande et obtient l’autorisation de présenter son œuvre dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris. Voyant l’opportunité de magnifier l’œuvre de leur ville, voire de couper court aux critiques négatives, les autorités doivent rapidement déchanter tant leur Baudouin fait pâle figure à côté des immenses statues présentées par la Prusse, à l’exposition de Paris. C’est finalement dans la plus totale discrétion que l’architecte communal, Charles Vincent, réalise le socle/piédestal en pierre de Soignies (fin 1867) et que la statue équestre prend place au printemps 1868. Il est vrai qu’une nouvelle polémique a surgi au sujet des deux bas-reliefs à installer sur les faces latérales du socle. Il était prévu une représentation de « L’Assemblée des États à Mons » quand Baudouin octroie et fait approuver les chartes de 1200, ainsi qu’une scène de « Couronnement »,

inspiré du tableau peint par Louis Gallait en 1847. Finalement, le Couronnement est remplacé par « l’Institution de la Haute Cour du Hainaut sous les chênes de Hornu ». Mais, à la suite de divers articles de presse, la contribution que Charles de Bettignies publie, dès juin 1868, dans les Annales du Cercle archéologique, dénonce des erreurs historiques et, notamment, pointe du doigt la présence de représentants de l’Église (évêques et abbés mitrés). Entre les anachronismes et les imprécisions historiques se glisse un débat éminemment politique auquel s’ajoutent des blagues potaches ou des surnoms moqueurs (« Baudouin le Turc, dit le Vagabond », « le coupeur d’oreilles », « l’inventeur de la tarte au fromage », etc.) qui décrédibiliseraient toute inauguration en grandes pompes. Le 19 mai 1868, la statue équestre est installée, sur le rond-point d’Havré – place de Flandre, sans aucun cérémonial.

Bien plus tard, quand cet espace de la cité du Doudou est réaménagé, la statue

équestre de Baudouin de Constantinople (1171-1204/1205) est déplacée, fait l’objet d’une rénovation et s’inscrit dans le prolongement de l’une des grandes avenues menant au centre de Mons. Proche du parc du Waux-hall, le lieu porte désormais le même nom que le chevalier en question.

Statue équestre en bronze, le monument de Baudouin de Constantinople que Jules Destrée trouvait beau et ridicule comme un ténor d’opéra est porté par un nouveau socle où l’on a maintenu les explications initiales :

« BEAUDOUIN, EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE

COMTE DE FLANDRE ET DE HAINAUT

AUTEUR DES CHARTES DE L’AN 1200 »

Les deux bas-reliefs explicatifs ont aussi été réinstallés. L’ancien socle reste visible dans le square entre le boulevard Kennedy et l’école des Ursulines.

Charles DE BETTIGNIES, La statue équestre de Baudouin de Constantinople, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, Mons, 1867, t. VII, p. 417-431, suivi d’une biographie, p. 432-446

Jean WUILBAUT, Mons 1853-1868. Controverses autour de la statue de Baudouin de Constantinople, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, Mons, 1988, t. 73, p. 1-45

Richard KERREMANS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 458-459

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 762

Alain DIERKENS, La statuaire publique, dans L'architecture, la sculpture et l'art des jardins à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1995, p. 246-250

Jules DESTRÉE, Mons et les Montois, 1933, p. 17-18

avenue Baudouin de Constantinople (anciennement place de Flandre)

7000 Mons

Paul Delforge

Paul Delforge

Monument Simonon

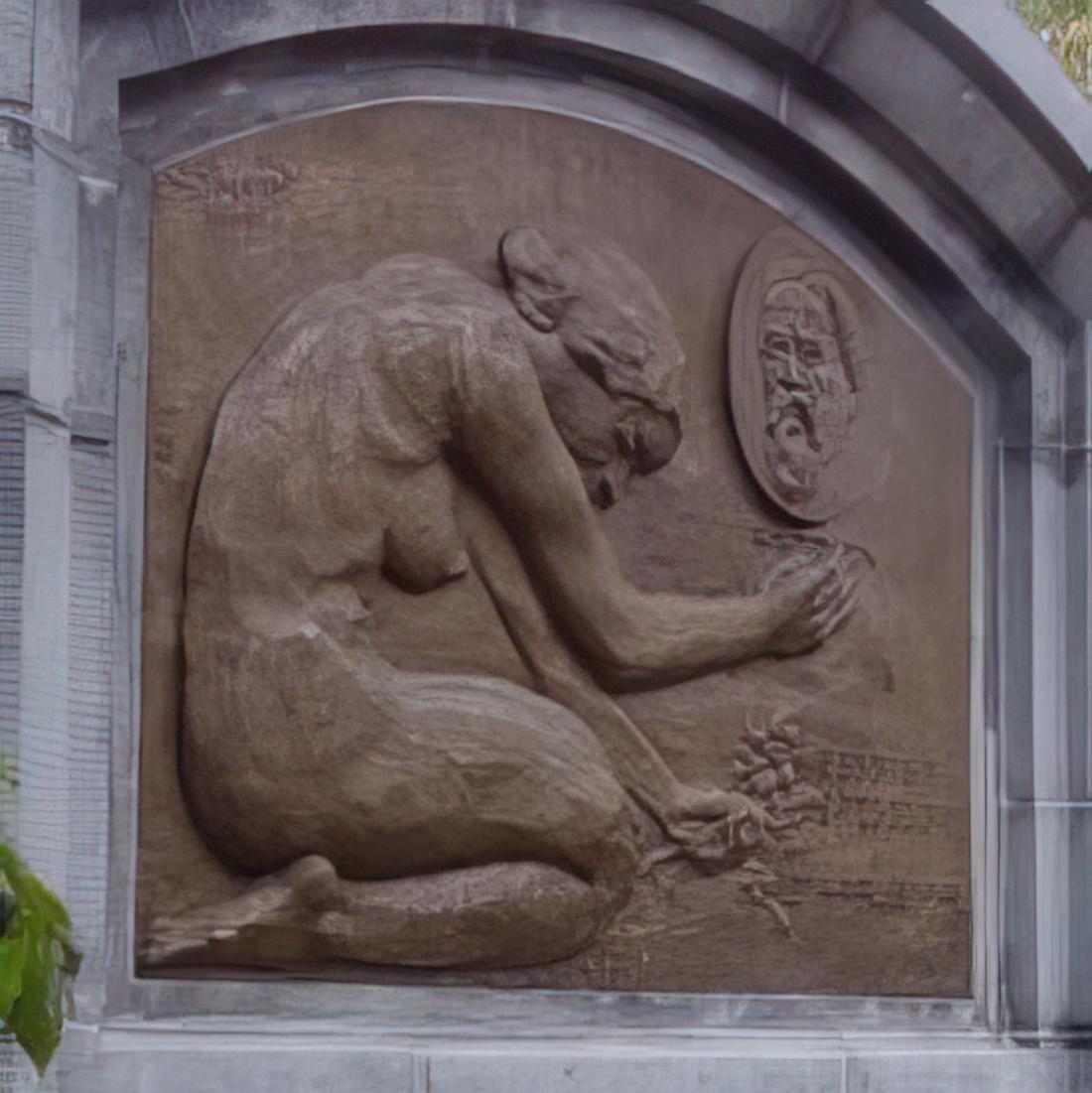

Monument Simonon, réalisé par Cécile Douard et Angelo Hecq, 1934.

Depuis 1885, la commune de Ghlin peut être considérée comme pionnière en raison de l’implantation d’une école privée pour les enfants aveugles qui, par la suite, deviendra l’Institut spécial pour Aveugles de Ghlin et finalement l’œuvre des Amis des Aveugles. L’initiateur de ce projet est un Namurois, Léonard Simonon (1827-1906), lui-même aveugle, auquel est dédié un imposant mémorial. Au cœur d’un ensemble en pierre stylisé, un bas-relief alterne allégorie et représentation du visage de Simonon inscrit dans un médaillon. Le bas-relief comprend d’ailleurs un texte en braille, tandis que, sur la base principale du monument, la mention suivante apparaît en lettres foncées :

HOMMAGE A LEONARD SIMONON

1827 – 1906

FONDATEUR ET PREMIER DIRECTEUR

DE CET INSTITUT

Réalisé sur les plans de l’architecte Angelo Hecq, le mémorial est signé par Cécile Douard, artiste française qui, à 33 ans, perdit la vue et se consacra à la Ligue Braille qu’elle présida de 1926 à 1937. Son bas-relief date de 1934, année où a lieu l’inauguration du mémorial installé devant l’Institut d’enseignement. En 2014, il a fait l’objet d’une rénovation intégrale.

L’école privée pour aveugles de Ghlin n’est pas le premier projet de Léonard Simonon ; ce pédagogue a en effet déjà ouvert ce type d’enseignement en Allemagne et à Namur quand il arrive aux portes de Mons. Jusqu’alors considérés comme des retardés vivant aux marges de la société, les aveugles qui sont pris en charge par Simonon sont de jeunes enfants ou des adolescents auxquels de réelles perspectives d’avenir sont offertes par l’apprentissage du Braille d’une part, et d’activités adaptées, artisanales (vannerie, etc.) ou culturelles (harmonie de musique, etc.) d’autre part. Regroupant de nombreux enfants et organisant une vie en internat, l’école de Ghlin est relativement bien acceptée dans son environnement, mais souffre cruellement de moyens. Au décès de Léonard Simonon, sa veuve prend le relai et parvient à maintenir son initiative. Au lendemain d’une Grande Guerre dévastatrice, elle convainc les autorités provinciales du Hainaut, en particulier le député permanent Paul Pastur, d’assurer la pérennité de l’Institut, désormais public, pour aveugles de Ghlin. De 1937 à 1949, Achille Simonon devient le directeur de l’Institut, tout en présidant l’œuvre « Les Amis des Aveugles » : celle-ci se distingue désormais de l’Institut et s’occupe notamment de l’aide aux aveugles sortis de l’Institut ; en 1929, elle s’est constituée en asbl. Assurément, la démarche pionnière de Léonard Simonon a réussi à s’inscrire dans la durée, modifiant progressivement le regard de la société à l’égard les aveugles.

En 1934, l’inauguration du mémorial Simonon est doublement symbolique. S’il rend hommage à ce dernier, le monument est aussi l’œuvre d’une artiste qui a perdu progressivement la vue et s’est consacrée à la cause des aveugles. Née à Rouen, elle connaît la vie de bohême aux côtés de son père, régisseur de théâtre, mais surtout de sa mère, pianiste de théâtre qui se produit régulièrement en Belgique, notamment à Mons. Attirée par le dessin et la peinture, elle suit les cours de Portaels à l’Académie de Bruxelles et celui-ci l’envoie à Antoine Bourlard, le directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Mons, qui finit par la recevoir dans son atelier et par devenir son professeur. S’essayant à toutes les techniques sur des tableaux essentiellement de fleurs, la jeune artiste s’oriente ensuite vers le portrait. Celui de Bourlard, présenté à Mons en 1895, connaît un certain succès qui en appelle d’autres : de nombreux bourgeois de la cité hennuyère se font tirer le portrait par la jeune artiste. Attirée tant par les charbonnages que par la campagne, elle se laisse ensuite inspirer par des hiercheuses, par les travaux des champs et les fumées des usines. Les glaneuses de charbon est son œuvre la plus aboutie et la mieux connue. C’est alors que la cécité priva Cécile Douard de son expression artistique (1899). Si une « rétrospective » est consacrée à sa peinture dans le cadre de l’Exposition internationale de Charleroi en 1911, Cécile Douard parvient à trouver dans la musique, dans le chant, dans la dispensation de cours d’art et dans la sculpture et le modelage d’autres moyens d’exprimer son talent. Au toucher, à partir des années 1920 et 1930, elle exécutera des médaillons, des bas-reliefs et des bustes d’une grande force. Initiée à l’écriture Braille, elle soutient aussi le projet de Léonard Simonon et, comme on l’a déjà mentionné, elle sera désignée à la présidence de la Ligue Braille de 1926 à 1937.

Quant à Angelo Hecq (Piéton 1901-1991), il est tout à la fois sculpteur et architecte, auteur de bustes en terre cuite, de céramiques, de portraits et, comme de nombreux artistes de sa génération, il est sollicité à diverses reprises pour réaliser des monuments aux victimes des deux guerres ou en faveur de la paix (Tamines, Andenne, Pâturages, etc.). Même pour de telles commandes officielles, celui qui signe parfois Angelo ne renonce pas à son style d’inspiration cubiste. Professeur de sculpture à Saint-Luc Mons, il signe des réalisations originales pour la manufacture Boch frères Kéramis avant la Seconde Guerre mondiale et il travaille aussi pour les céramistes d’Andenne. En plus du monument Simonon, Angelo Hecq est l’auteur d’un buste dédié à Verhaeren (1937).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

D'après l'inventaire 1957 du Département des Beaux-Arts

http://www.mons.be/decouvrir/mons/villages-de-mons/ghlin-1

http://www.braille.be/fr/chercher

Jeanne VERCHEVAL, Cécile Douard, un regard retrouvé, La Louvière, L’image et l’Écrit et PAC, 2014

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 553

Pol STIÉVENART, dans La Vie wallonne, 1ère année, n°5, 15 janvier 1921, p. 203-211

Christiane PIÉRARD, dans Biographie nationale, t. 31, col. 260-269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 507 et 688

Norbert POULAIN, Angelo Hecq, dans Interbellum, bulletin…, 2005, n°25-3, p. 7-15

Rue du Temple 2

Au carrefour avec la route de Mons

7011 Ghlin

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Cantoria à la mémoire de Roland de LASSUS

Monument « Cantoria » à la mémoire de Roland de Lassus, réalisé par Christian Leroy, 12 septembre 1970.

Le premier monument élevé dans l’espace public montois remonte à 1853 et était une statue de Roland de Lattre, ainsi qu’on le nommait à l’époque. Œuvre du jeune sculpteur tournaisien Barthélemy Frison (1816-1877), elle fut controversée, suscitant railleries et ricanements. Certains ne reconnaissaient pas de qualités particulières au musicien, d’autres s’amusaient à ne retenir que quelques événements peu flatteurs dans la vie du personnage, alors que l’on se moquait aussi de l’orthographe « Roland Delattre » gravée sur le socle de la statue, car l’école favorable à « Roland de Lassus » avait déjà démontré la justesse de ses arguments. Les railleries cessèrent au moment de la Grande Guerre : la statue disparaît en effet, durant l’année 1918, ayant été fondue par l’occupant allemand.

Il faut attendre 1970 pour que Mons érige à nouveau un monument en l’honneur de Roland de Lassus, dont un certain nombre d’études avaient établi à la fois l’importance dans l’histoire de la musique et ses origines hennuyères. Ce natif de Mons est en effet considéré comme la plus grande figure de la musique de la deuxième moitié du XVIe siècle. Enfant de chœur à l’église Saint-Nicolas de Mons, sa voix a enchanté plusieurs grandes cours d’Europe. Parti très tôt pour l’Italie, il s’est ensuite rendu en Angleterre, s’est fixé un moment à Anvers, avant d’être engagé comme ténor par le duc de Bavière (1556) et d’être nommé maître de chapelle à Munich (1563-1594), ville où il devait décéder. Compositeur prolifique, peut-être l’un des plus prolifiques de son temps, Roland de Lassus n’a cessé d’alimenter les plus importants éditeurs d’Europe, à l’heure où l’imprimerie en est à ses débuts. Son répertoire est nourri d’une soixantaine de messes, de passions, de Magnificat, ainsi que de diverses pièces liturgiques, de motets et de chansons françaises, de madrigaux italiens et de lieder allemands. En étant le premier à « commercialiser » ses « chansons » et sa musique religieuse, de Lassus sort des sentiers battus et, partout, il est accueilli comme « le prince des musiciens ».

Très éloigné du style de Barthélemy Frison, le « nouveau » monument situé au pied de la collégiale Sainte-Waudru est d’une toute autre facture. Inauguré à Mons le 12 septembre 1970, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, il s’intitule « Cantoria ». Pour le découvrir, une manifestation officielle rassembla les hommes politiques locaux Abel Dubois et Léo Collard, mais aussi l’évêque de Tournai, le recteur du Centre universitaire montois et un représentant de la ville de Munich. L’hommage explicite au musicien wallon est gravé dans la tranche du socle de quelques centimètres qui soutient le bronze de trois choristes réunis pour interpréter une partition de Roland de Lassus. L’œuvre est due au sculpteur Christian Leroy (1931-2007).

Né à Charleroi, Leroy a bénéficié rapidement des conseils artistiques de sa mère, la peintre Simone Leroy, et a suivi des cours de sculptures à Bruxelles, à l’Institut supérieur Saint-Luc d’abord (où il croise la route de Harry Esltröm), à l’Académie des Beaux-Arts ensuite (1955-1956), avant de fréquenter l’Institut supérieur d’Anvers. Prix Godecharle 1955, prix de la province du Hainaut 1957, lauréat du Prix de Rome 1957, Ch. Leroy voyage au Congo (1958), avant de s’installer à Binche quand il

entame une carrière de près de 35 ans comme professeur à l’École technique de Saint Ghislain et à l’Académie de Mons (qui deviendra par la suite l’École supérieure des Arts plastiques et Visuels). Membre fondateur des groupes Sextant, Maka (1971-1976) et Art Cru (1976-1979), il est aussi membre du groupe Polyptyque (1980-1983). Dessinateur et céramiste, il travaille le verre aussi bien que la terre, et réalise principalement des formes humaines qu’il singularise dans un style qui lui est propre. Outre plusieurs expositions personnelles en Wallonie comme en Europe, Christian Leroy a répondu à plusieurs commandes publiques comme à Marche (Le Gand Georges), à Binche (Les Mineurs), à Battignies (Le Paysan), ou à Mons où il livre ce trio de petits chanteurs en bronze, en mémoire du célèbre musicien wallon Roland de Lassus, dont chacun s’accorde, désormais, à reconnaître unanimement le talent.

Sources

Yvon VANDYCKE, Christian Leroy. Sculpteur, s.l., 1977

http://www.sinaforchi.be/v2/nafraiture_patrimoine_christianleroy.php

http://users.skynet.be/philippe.mathy/page11.html (s.v. mars 2015)

Combat, 23 mai 1974, n°21, p. 3

Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 244-245

La Vie wallonne, III-IV, 1970, n°331-332, p. 546-547

Jean WUILBAUT, Mons 1853-1868. Controverses autour de la statue de Baudouin de Constantinople, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, Mons, 1988, t. 73, p. 1-45

Serge LE BAILLY DE TILLEGHEM, dans Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 402-403

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 68

Au pied de la Collégiale Sainte-Waudru

Rue du Chapitre

7000 Mons

Paul Delforge

Guy Focant

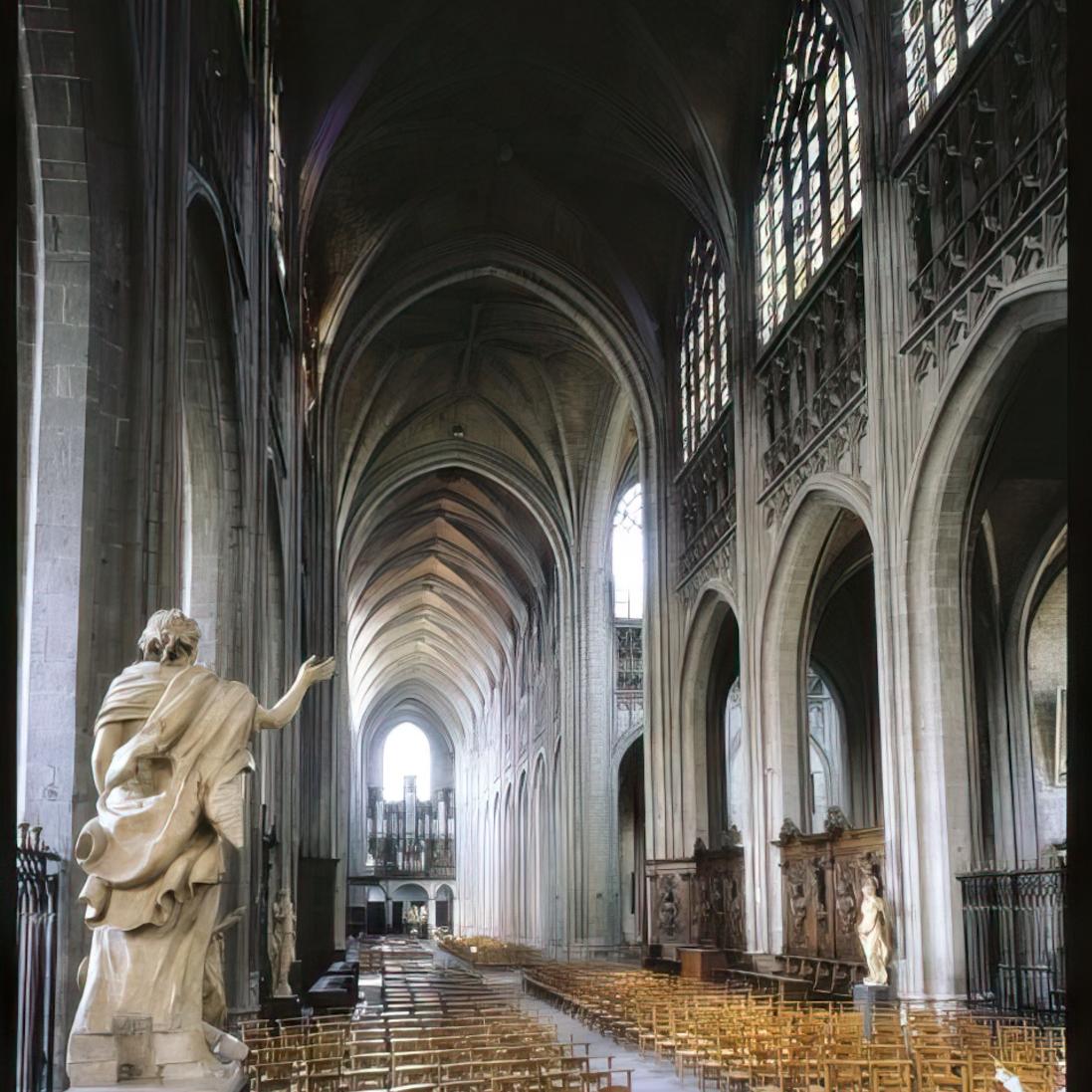

Collégiale Sainte-Waudru

L’ancienne collégiale Sainte-Waudru est un remarquable édifice gothique tardif. Cette église abrite de splendides vitraux Renaissance du XVIe siècle, don des Habsbourg d’Espagne, mais aussi de très belles sculptures Renaissance de Jacques Du Broeucq. Chaque dimanche de la Trinité, l’église est le théâtre d’un événement qui consiste à conduire en procession la châsse de sainte Waudru. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale Sainte-Waudru et son chapitre de chanoinesses ont de tous temps caractérisé l’histoire montoise. Un sanctuaire a existé depuis la fondation d’un monastère par la sainte vers la moitié du VIIe siècle. L’église actuelle a été érigée de 1450 à 1491 et constitue un des chefs-d’œuvre du style gothique en Wallonie. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale et son chapitre ont été mêlés à la petite et grande histoire du comté de Hainaut. C’est dans l’ancienne église romane, alors en cours de démolition, que se tient en 1451 un chapitre de l’ordre de la Toison d’Or présidé par Philippe le Bon.

La collégiale est aussi au cœur des cérémonies d’inauguration des souverains des Pays-Bas en qualité de comtes de Hainaut. Le jour de l’inauguration, l’ouverture de la cérémonie est annoncée par le carillon de Sainte-Waudru d’où arrive le cortège parti de l’hôtel de ville. Les chanoinesses organisent alors une seconde procession en compagnie de la châsse de la sainte vers la Grand-Place, où se déroule l’essentiel de la cérémonie. Là, les membres de l’ordre du clergé, les représentants de Mons et des vingt-deux Bonnes Villes du Hainaut assistent à la cérémonie présidée par le grand bailli de Hainaut, commissaire du souverain. Après la prestation de serment sur la Grand-Place, le nouveau comte de Hainaut et le cortège retournent à la collégiale pour assister à une messe votive et un Te Deum.

La collégiale Sainte-Waudru compte également d’innombrables traces matérielles liées au comté de Hainaut. Parmi celles-ci, le tombeau d’Alix de Namur, épouse du comte Baudouin IV de Hainaut, décédée en 1169. Seul le sarcophage du monument d’origine a été conservé ; il a par la suite été intégré à un monument contemporain placé à l’entrée du déambulatoire. Il s’agit de la seule trace des sépultures des comtes de Hainaut, inhumés à Valenciennes à partir du XIIIe siècle. Les exceptionnels vitraux du XVIe siècle renferment quant à eux de multiples mentions au comté de Hainaut et à ses anciens souverains de la maison de Bourgogne.

L’empereur Maximilien du Saint-Empire, époux de la duchesse Marie de Bourgogne, est représenté sur le vitrail de la Crucifixion ainsi que sur le vitrail du Christ au temple. Sur ce dernier figure également son fils, le duc de Bourgogne Philippe le Beau. Celui-ci apparaît en compagnie de ses fils sur le vitrail du Christ apparaissant à sa mère. Enfin, le vitrail de la Fuite en Égypte figure sa mère, Marie de Bourgogne, et sa sœur, Marguerite d’Autriche. Plus loin, le vitrail de l’Adoration des Mages compte de nombreux panneaux héraldiques sur lesquels on peut notamment admirer les armoiries de Bourgogne, de Flandre et de Limbourg.

Bien d’autres traces, parmi lesquelles plusieurs pierres tombales de dignitaires liés au comté de Hainaut, se trouvent dans l’édifice. En voici un inventaire le plus exhaustif possible :

- Deux clés de voûte portant les briquets de Bourgogne, datées de 1529, se trouvent à proximité de la chapelle Saint-Donat. Les briquets de Bourgogne apparaissent sous le règne de Philippe le Bon. Il s’agit de deux « B » entrelacés qui rappellent la souveraineté du duc sur les deux Bourgognes. Ces briquets forment par ailleurs la chaîne du collier de la Toison d’Or ;

- Dans une chapelle du déambulatoire, le retable dit « de Marie de Hongrie » a été sculpté dans le marbre avant 1545 par Jacques du Broeucq. Il représente, dans sa partie supérieure, un édifice en construction, témoin des nombreuses réalisations de l’architecte pour la gouvernante des Pays-Bas espagnols ;

- Vitrail de la chapelle du Saint-Sang, « les chanoinesses recevant du duc de Bourgogne les reliques du saint Sang » ;

- Pierre tombale de Jean de Pieters, prévôt de la baronnie de Lens ;

- Pierre tombale de Charles Antoine Dieudonné Cossée, châtelain des villes et châtellenie d’Ath, 1753 ;

- Pierre tombale de Pierre de Longcourt, conseiller du roi Philippe IV et dépositaire général du pays et comté de Hainaut, 1628 ;

- Pierre tombale d’Antoine de Brabant, bailli des villes, terre et pairie de Chièvres, La Hamaide et Rebaix, 1715 ;

- Pierre tombale de François Joseph de Wesemal, seigneur des mairies d’Estinnes et Bray, 1776 ;

- Pierre tombale de Pierre Daneau, seigneur de Jauche et avocat du roi en sa souveraine cour de Mons, 1665 ;

- Pierre tombale de Philippe le Duc, membre du conseil ordinaire de sa majesté catholique, 1703 ;

- Pierre tombale de Jean de Watie, maître de camp au service de sa majesté catholique, 1669 ;

- Pierre tombale de François de Maldonade, conseiller du roi en son conseil ordinaire du Hainaut ;

- Pierre tombale de Jean Baudouin de Bourlez, seigneur de Virelles, Cochenée, Marchiennes, chevalier de la noble et souveraine cour à Mons, 1696 ;

- Pierre tombale Jean Louis de Blois, conseiller et avocat de sa majesté en son conseil du pays et comté de Hainaut, 1714 ;

- Pierre tombale de Jacques Jacquenier, avocat de la noble et souveraine cour de Mons et greffier du grand bailliage du pays et comté de Hainaut, 1605 ;

- Pierre tombale Philippe Bourlart, conseiller de la noble et souveraine cour de Mons, 1680 ;

- Pierre tombale de Jacques Lambrez, officier au greffe du conseil souverain du Hainaut, 1722.

Place du Chapitre 2

7000 Mons

Classé comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

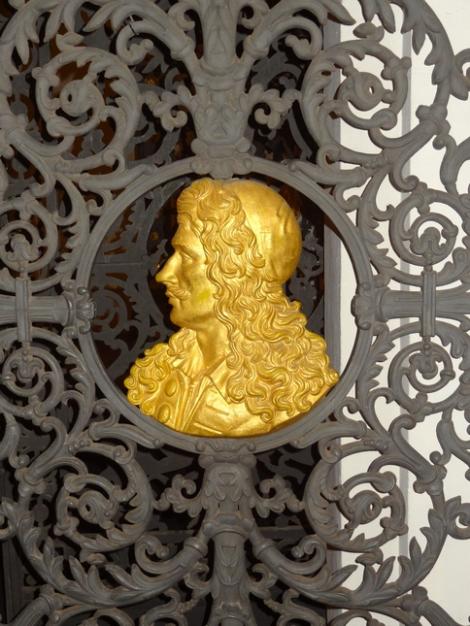

Médaillon Jean Racine au Théâtre de Mons

C’est au début des années 1840 que la ville de Mons accueille un nouveau théâtre : sur les plans de l’architecte montois Charles Sury (1814-1865), un bâtiment néo-classique s’élève à l’angle de la rue Neuve et de la Grand Place. Le porche d’entrée, avec ses colonnes ioniques, est fermé par trois massives grilles en fonte, réalisées par le ferronnier Ph.-J. Hoyois et ornées par le sculpteur Émile Hoyaux qui signent les quatre médaillons représentant Molière, Racine, Grétry et de Lassus, ainsi que les attributs des arts scénique et musical sur un fronton triangulaire.

L’inauguration se déroule le 18 octobre 1843, offrant à la ville de Mons un théâtre moderne en plein centre-ville. Devenu vétuste, voire dangereux, le premier théâtre sera démoli au milieu du XXe siècle et laissera place à un « Grand Théâtre » tout neuf, inauguré en 1948, où l’on a conservé les grilles d’origine, leur hauteur étant quelque peu réduite. Quant aux quatre médaillons d’E.-J. Hoyaux qui continuent d’y briller de mille feux, ils datent de 1846.

Formé au collège de sa ville natale, le Montois Sury avait été nommé conducteur des travaux de la cité du Doudou en 1837, avant d’être désigné comme architecte principal en 1844. Mons lui doit plusieurs édifices comme le théâtre déjà cité (1843), mais aussi l’arsenal (1848), l’abattoir (1853), le manège (1854) et une école. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts, Sury a aussi contribué à la restauration du beffroi et de Sainte-Waudru, et a pris part aux projets d’agrandissement de la ville après la démolition des fortifications. Sury était plus âgé que Hoyaux.

Formé à l’Académie de sa ville natale, où il reçoit les conseils d’Antoine Van Ysendyck, le Montois Émile-Joseph Hoyaux (14 juin 1823 - date de décès inconnue) avait exposé dès 1842 un bas-relief et un buste de Voltaire qui furent immédiatement remarqués. C’est par conséquent à un sculpteur de 20 ans qu’est confiée la réalisation des médaillons des grilles du théâtre (achevés en 1846), avant d’être sollicité pour d’autres réalisations diverses.

Outre de nombreux bustes et portraits, Hoyaux réalise une statue de la Vierge pour la chapelle du saint-Sacrement à Sainte-Waudru et s’occupe de la restauration des gargouilles de la même Saint-Waudru ; il signe aussi le bas-relief du fronton du théâtre de Mons, ainsi qu’un bas-relief sur le mausolée de la famille Duvivier (1855). Issu d’une famille de tailleurs de pierre, Émile-Joseph Hoyaux semble être le père d’Émile-Aimé Hoyaux, ingénieur et entrepreneur, pionnier en de nombreux domaines, dans le dernier quart du XIXe siècle, et notamment qui fut à l’initiative de la Cité ouvrière de Cuesmes (la Cité Hoyaux). Quant à Jean Racine (1639-1699), il est considéré comme le représentant type de la tragédie française classique : La Thébaïde (1664), Alexandre le Grand (1665), Andromaque (1667), Britannicus (1669), Iphigénie (1674), Phèdre (1677) sont quelques-unes de ses œuvres parmi les plus connues. Elles ont été jouées par le théâtre montois qui témoigne ainsi son attachement au théâtre français.

Ernest MATTHIEU, Sury, dans Biographie nationale, t. 24, col. 277-279.

Le passé artistique de la ville de Mons, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, vol. 16, 1880, p. 360.

Christiane PIÉRARD, Les logements sociaux à la fin du XIXe siècle et la Cité Hoyaux à Mons (Cuesmes), dans Revue belge d’histoire contemporaine, 1977, n°3-4, p. 539-567.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 728.

http://www.samons.be/sites/default/files/LettredeSam201202.pdf (s.v. juillet 2015)

Grand-Place

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Benoît QUINET

Parmi les écrivains wallons qui marquent le début du XIXe siècle figurent trois poètes montois, Adolphe Mathieu, Charles Potvin et Benoît Quinet.

Se détachant du romantisme, Benoît Quinet (1818-1902) est « un poète lamartinien, religieux, moralisateur, patriote, tantôt railleur, tantôt intimiste ». Sans cesse, il réécrit ses textes et d’aucuns lui reprochent de trop souvent se répéter.

Étudiant à l’Université catholique de Louvain au début des années 1840, il y écrit ses premiers textes (Le prisonnier mystérieux, puis La Voix d’une jeune âme), poème à message patriotique ; avec Homme au masque de fer, il se laisse aller à publier un drame d’une grande fantaisie. Trouvant dans la vie locale, ses mœurs et ses coutumes, ainsi que dans la défense des intérêts de la Belgique ses principaux thèmes d’inspiration, il est considéré, de son temps et encore au début du XXe siècle, comme l’un des principaux porte-drapeaux du mouvement littéraire de langue française qui a pris ses racines à Mons depuis les années 1830. Dantan chez les contemporains (1851) est par exemple un recueil de satires politiques et littéraires des démocrates et libres penseurs de 1848. Lilia est un recueil d’odes ; Patria rassemble des chants patriotiques ; Au Village réunit des tableaux de genre ; quant à Science, il s’agit d’un poème philosophique dans lequel il expose ses convictions religieuses. Ses contemporains reprochent déjà à Quinet de vouloir trop remanier ses textes ; cette manie lui vaudra d’ailleurs la mésaventure d’être exclu de concours, les dates de production de ses œuvres ne correspondant pas aux délais imposés ; mais tous lui reconnaissent une inspiration entièrement wallonne et une verve pétillante, pleine d’ironie et de sarcasme. Ses succès de librairie sont grands. Il fut le continuateur de l’Armonaque dè Mons lancé par l’abbé Letellier et, de sa formation en droit, il a retiré matière à publier plusieurs brochures très spécialisées pour le monde de l’industrie.

Quelques semaines après la disparition de l’écrivain, la « minorité » catholique (parti auquel avait appartenu Quinet et pour lequel il sera candidat en 1878) sollicite du conseil communal de la ville une initiative pour « consacrer la mémoire du poète » ; en date du 22 juin 1903, il est décidé qu’une plaque commémorative sera apposée sur la façade du n°2 de l’ancienne rue du Mont-de-Piété, où le poète est décédé. Ornée d’effets figuratifs végétaux, elle est apposée avant octobre 1904. Par la suite, à une date inconnue, la plaque de bronze est transférée non loin de là, au cœur du Jardin du Mayeur. La trace de ce transfert est visible sur la plaque actuelle car, sur l’inscription actuelle :

NÉ À MONS

LE 2 AVRIL 1818,

LE POÈTE

BENOIT QUINET

EST MORT EN CETTE VILLE*

LE 29 DÉCEMBRE 1902

ÉRIGÉ PAR LA VILLE DE

MONS

on remarque que la mention « ville » a été superposée à l’inscription initiale, à savoir « maison »…

Régulièrement, lors des fêtes de Wallonie, en septembre, des fleurs sont déposées au pied de cet hommage au poète Benoît Quinet.

* anciennement MAISON

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse dont Le Monde illustré, n°2391, janvier 1903

Journal de Bruxelles, 30 décembre 1902 ; Journal de Charleroi, 31 décembre 1902 ; Le Courrier de l’Escaut, 3 janvier 1903

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 383

Benoit Quinet 1818-1902. Œuvres choisies, Hornu, impr. Abrassart-Malice, 1905

2 rue du Mont-de-Piété

(entre juin 1903 et octobre 1904)

Ensuite au Jardin du Mayeur

7000 Mons

Paul Delforge

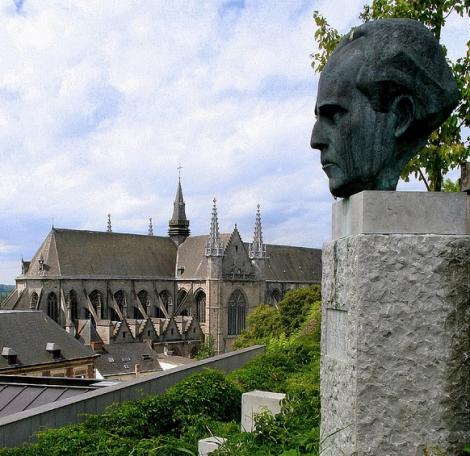

Buste Charles PLISNIER

Sur le rebord surplombant la rue des Clercs, dans le parc du château, près du beffroi, un buste de Charles Plisnier (1896-1952) scrute l’horizon ; il a été réalisé par Marguerite Acarin, mieux connue sous son nom d’artiste Akarova. L’inauguration a eu lieu en septembre 1974, sans que cela corresponde à un anniversaire lié à la vie de l’écrivain.

Natif de Ghlin en 1896, installé très vite à Mons où il fait ses études, ce fils d’industriel progressiste avait rallié la Troisième Internationale en 1919, alors qu’il achevait ses études de Droit à l’université libre de Bruxelles. Il vit des années difficiles, dans les années ’20, étant finalement dénoncé comme trotskyste, puis exclu par les staliniens qui contrôlaient l’Internationale. Se lançant dans l’écriture, il rencontre un grand succès de librairie en 1936 avec Mariages, son premier roman, et obtient le Prix Goncourt en 1937, pour Faux-Passeports. Ce prix est exceptionnel à deux titres : c’est la première fois qu’il est attribué à un auteur ne possédant pas la nationalité française et il couronne aussi le roman Mariages avec retard. Renonçant au barreau, Plisnier s’installe en France où il se consacre exclusivement à l’écriture, mais l’on ne retrouve dans son parcours aucune date qui pourrait faire chorus avec 1974 et l’inauguration de son buste.

Militant wallon actif, partisan de la réunion de la Wallonie à la France, ainsi qu’il exprime lors du Congrès national wallon d’octobre 1945, il est aussi distingué par l’Académie (Destrée) de Langue et de Littérature françaises dont il est membre de 1937 à 1952, année de son décès à Paris.

Quant à l’Association des Amis de Charles Plisnier, qui s’occupera de diffuser l’œuvre de l’écrivain, elle naît en 1953 ; seule la Fondation Charles Plisnier, distincte de la précédente et créée en 1954, pourrait trouver dans l’inauguration du buste l’occasion de célébrer ses 20 ans d’existence au service de la défense de la langue française, langue qu’avait si bien maniée Plisnier tant dans le verbe que par les mots. Pourtant, lors de l’inauguration montoise, en 1974, personne ne représentait officiellement la Fondation Plisnier. Ancien député permanent, Alexandre André représentait les Artistes du Hainaut, association dont il était le président. Albert Ayguesparse était là en tant que directeur de l’Académie et comme président des Amis de Charles Plisnier. Son neveu, Charles Bertin soulignait l’intérêt de la même Académie, tandis que Jean Remiche était le porte-parole du Ministre de la jeune Communauté française et Abel Dubois marquait l’intérêt de la ville de Mons dont il était le bourgmestre.

L’emplacement choisi, sur la colline que Ch. Plisnier aimait fréquenter, témoigne de l’intérêt porté par les autorités montoises à leur illustre concitoyen qui a continuellement introduit dans ses romans sa ville d’enfance tantôt comme un personnage tantôt comme un cadre. C’est d’ailleurs par la lecture de trois extraits de l’œuvre de Plisnier où Mons est évoquée que s’achève l’inauguration du 14 septembre 1974, en présence de la sculptrice Akarova (1904-1999).

La sculptrice Akarova

Celle qui avait commencé une formation de chanteuse au Conservatoire de Bruxelles, puis de danseuse à l’École Roggen, était entrée dans le corps de ballet de l’Opéra d’Anvers, avant de devenir une figure de proue du modernisme dans l’Entre-deux-Guerres. Épouse de Marcel-Louis Baugniet dans les années 1920 (c’est lui qui lui invente son nom d’artiste), elle multiplie les représentations tout en ouvrant un studio privé pour ses élèves (1934). À la fin des années 1930, elle commence à se reconvertir dans la peinture, la sculpture et la poésie. En 1957, elle quitte le monde de la danse pour se consacrer à ses portraits, ses sujets religieux, avant de se lancer dans des compositions abstraites et de réaliser des dessins pour des costumes de théâtre. Elle reçoit plusieurs commandes publiques de sculpture, et l’on retrouve d’elle plusieurs bustes de Charles Plisnier, tous différents, à Mons et à Bruxelles.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul Delforge, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1284-1285.

Marie-Thérèse BODART, Charles Plisnier, dans Biographie nationale, t. 33, col. 596-601

Philippe DESTATTE, Actualité politique de Charles Plisnier sur la question wallonne, dans Francophonie vivante, n°4, décembre 1996, p. 245-250, (Bruxelles, Fondation Charles Plisnier.)

Roger FOULON, Charles Plisnier, Institut Jules Destrée, collection Figures de Wallonie, 1971

Charles BERTIN, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1974, t. LII, n°3-4, p. 273-278.

Jean-Philippe VAN AELBROUCK, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 19-21.

Parc du Château

Square du Beffroi

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Médaillon MOLIÈRE

C’est au début des années 1840 que la ville de Mons accueille un nouveau théâtre : sur les plans de l’architecte montois Charles Sury (1814-1865), un bâtiment néo-classique s’élève à l’angle de la rue Neuve et de la Grand Place. Le porche d’entrée, avec ses colonnes ioniques, est fermé par trois massives grilles en fonte, réalisées par le ferronnier Ph-J. Hoyois et ornées par le sculpteur Émile Hoyaux qui signent les quatre médaillons représentant Molière, Racine, Grétry et de Lassus, ainsi que les attributs des arts scénique et musical sur un fronton triangulaire.

C’est au début des années 1840 que la ville de Mons accueille un nouveau théâtre : sur les plans de l’architecte montois Charles Sury (1814-1865), un bâtiment néo-classique s’élève à l’angle de la rue Neuve et de la Grand Place. Le porche d’entrée, avec ses colonnes ioniques, est fermé par trois massives grilles en fonte, réalisées par le ferronnier Ph-J. Hoyois et ornées par le sculpteur Émile Hoyaux qui signent les quatre médaillons représentant Molière, Racine, Grétry et de Lassus, ainsi que les attributs des arts scénique et musical sur un fronton triangulaire.

L’inauguration se déroule le 18 octobre 1843, offrant à la ville de Mons un théâtre moderne en plein centre-ville. Devenu vétuste, voire dangereux, le premier théâtre sera démoli au milieu du XXe siècle et laissera place à un « Grand Théâtre » tout neuf, inauguré en 1948, où l’on a conservé les grilles d’origine, leur hauteur étant quelque peu réduite. Quant aux quatre médaillons d’E-J. Hoyaux qui continuent d’y briller de mille feux, ils datent de 1846.

Formé au collège de sa ville natale, le Montois Sury avait été nommé conducteur des travaux de la cité du Doudou en 1837, avant d’être désigné comme architecte principal en 1844. Mons lui doit plusieurs édifices comme le théâtre déjà cité (1843), mais aussi l’arsenal (1848), l’abattoir (1853), le manège (1854) et une école. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts, Sury a aussi contribué à la restauration du beffroi et de Sainte-Waudru, et a pris part aux projets d’agrandissement de la ville après la démolition des fortifications. Sury était plus âgé que Hoyaux.

Formé à l’Académie de sa ville natale, où il reçoit les conseils d’Antoine Van Ysendyck, le Montois Émile-Joseph Hoyaux (14 juin 1823 - date de décès inconnue) avait exposé dès 1842 un bas-relief et un buste de Voltaire qui furent immédiatement remarqués. C’est par conséquent à un sculpteur de vingt ans qu’est confiée la réalisation des médaillons des grilles du théâtre (achevés en 1846), avant d’être sollicité pour d’autres réalisations diverses. Outre de nombreux bustes et portraits, Hoyaux réalise une statue de la Vierge pour la chapelle du saint-Sacrement à Sainte-Waudru et s’occupe de la restauration des gargouilles de la même Saint-Waudru ; il signe aussi le bas-relief du fronton du théâtre de Mons, ainsi qu’un bas-relief sur le mausolée de la famille Duvivier (1855). Issu d’une famille de tailleurs de pierre, Émile-Joseph Hoyaux semble être le père d’Émile-Aimé Hoyaux, ingénieur et entrepreneur, pionnier en de nombreux domaines, dans le dernier quart du XIXe siècle, et notamment qui fut à l’initiative de la Cité ouvrière de Cuesmes (la Cité Hoyaux). Quant à Molière, né Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), plusieurs pièces de son œuvre sont jouées par le théâtre montois qui témoigne ainsi son attachement au théâtre français.

Sources

- Ernest MATTHIEU, Sury, dans Biographie nationale, t. 24, col. 277-279

- Le passé artistique de la ville de Mons, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, vol. 16, 1880, p. 360

- Christiane PIÉRARD, Les logements sociaux à la fin du XIXe siècle et la Cité Hoyaux à Mons (Cuesmes), dans Revue belge d’histoire contemporaine, 1977, n°3-4, p. 539-567

- Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 728

Grand-Place

7000 Mons

Paul Delforge