Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque commémorative MASSON Fulgence

Journaliste, professeur, échevin, député, ministre puis Ministre d’État, le libéral montois Fulgence Masson (1854-1942) a exercé une forte influence sur et depuis la capitale du Hainaut au tournant des XIXe et XXe siècles. De son vivant, comme le rapporte Clovis Piérard, son buste lui fut officiellement remis en 1936 lors d’une importante réception qui ne fut pas le seul hommage qui lui fut rendu. En 1957, un second buste est inauguré dans le hall d’honneur de l’Institut supérieur de Commerce de Mons. Par ailleurs, un boulevard montois porte son nom, tandis qu’une plaque commémorative apposée sur la façade de l’hôtel particulier situé au n°3 de la rue de la Grande Triperie rappelle que

Journaliste, professeur, échevin, député, ministre puis Ministre d’État, le libéral montois Fulgence Masson (1854-1942) a exercé une forte influence sur et depuis la capitale du Hainaut au tournant des XIXe et XXe siècles. De son vivant, comme le rapporte Clovis Piérard, son buste lui fut officiellement remis en 1936 lors d’une importante réception qui ne fut pas le seul hommage qui lui fut rendu. En 1957, un second buste est inauguré dans le hall d’honneur de l’Institut supérieur de Commerce de Mons. Par ailleurs, un boulevard montois porte son nom, tandis qu’une plaque commémorative apposée sur la façade de l’hôtel particulier situé au n°3 de la rue de la Grande Triperie rappelle que

DANS CETTE MAISON A VÉCU

FULGENCE MASSON

HOMME D’ÉTAT GRAND PATRIOTE

QUI HONORA SA VILLE ET SON PAYS

1854-1942

Docteur en Droit de l’Université de Liège (1875), le natif de Dour a entamé sa carrière comme professeur à l’École normale de l’État à Mons, tout en faisant ses premiers pas en politique comme défenseur des idées libérales. Conseiller provincial du Hainaut (1880-1894, 1896-1900), il est élu conseiller communal de Mons en 1885 et en devient échevin de l’Instruction publique (entre 1888 et 1894). Directeur politique du journal La Province dont il était l’un des fondateurs, il va représenter l’arrondissement de Mons à la Chambre de 1904 à 1933, moment où il remet sa démission.

Durant la même époque, non sans hésitation, il accepte de rejoindre l’Assemblée wallonne à la fin de l’année 1912, mais en prend ses distances après l’Armistice, à l’instar de Jules Destrée, moment où il exerce des fonctions ministérielles (comme Destrée, mais sans jamais être son collègue). Ministre de la Guerre d’abord (novembre 1918-décembre 1919), il devient ensuite ministre de la Justice (décembre 1921-mai 1925). Nommé Ministre d’État en 1925.

Fulgence Masson n’a jamais abandonné sa carrière d’avocat ; inscrit au Barreau de Mons, il plaide – brillamment – pendant plus de soixante ans : en 1889, il s’était distingué dans l’affaire dite du « Grand Complot », et il fut bâtonnier à trois reprises. Au début de la Grande Guerre, il avait pris la présidence du Comité hennuyer du Comité de Secours et d’Alimentation ; étant l’un des premiers à s’élever publiquement contre les déportations (novembre 1915), Masson sera finalement arrêté ; fait prisonnier, il connaîtra les geôles allemandes jusqu’à l’Armistice.

Ce sont tous ces aspects-là que résume la plaque en pierre placée au-dessus du portail d’entrée.

- Clovis PIÉRARD, Biographie nationale, 1973-1974, t. 38, col. 569-576

- Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne 1912-1923. Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, janvier 2013, coll. Notre Histoire

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Rue de la Grande Triperie 3

7000 Mons

Paul Delforge

Guy Focant © SPW-Patrimoine

Institut provincial d’hygiène et de bactériologie

Fondé à l’instigation du docteur Descamps, membre du Conseil provincial du Hainaut, l’Institut d’Hygiène et de Bactériologie répondait aux besoins de son temps : la lutte contre les épidémies.

Inauguré en 1911, au boulevard Sainctelette, il est le résultat du travail des architectes Symons et Dubail. Construit sur un plan en T, l’édifice comprend trois niveaux de hauteur dégressive.

De tendance néo-renaissante, son style est pourtant bien éclectique et puise son inspiration tant dans l’Art nouveau que dans l’art de la Renaissance : pilastres colossaux, rythme vertical, bossages et décorations antiques.

Le hall d’entrée est le seul élément d’origine avec sa cage d’escalier à double volée en marbre beige, bordé d’une balustrade de fer battu. Pour le reste, rien ne subsiste de la structure du bâtiment dans lequel l’actuel Institut provincial d’Hygiène et de Bactériologie poursuit ses activités.

1913 : l’Assemblée wallonne

L’Assemblée wallonne qui se tient à Mons le 16 mars 1913 constitue sans aucun doute une étape primordiale dans la construction d’une identité wallonne. C’est en effet lors de cette réunion que l’Assemblée s’est définitivement prononcée sur l’adoption d’un drapeau wallon.

Déjà évoquée lors du Congrès de 1905, la question avait été relancée en 1907 par la revue liégeoise Le Réveil wallon, qui proposait l’emblème du coq.

L’inauguration du monument de Jemappes en 1911 et le discours qu’y prononça Jules Destrée avaient conforté les membres de l’Assemblée wallonne dans cette idée.

Lors de la réunion du 16 mars 1913, Richard Dupierreux présente un rapport, qui lui avait été demandé lors de l’assemblée de juillet 1912. Il y justifie la nécessité de choisir des emblèmes pour la Wallonie et déclare « qu’un drapeau, un chant et une fête wallonne affirmeront l’unité régionale ».

Il parvint à convaincre ainsi les membres de l’Assemblée qui opteront pour un drapeau wallon sur lequel figure un coq rouge sur fond jaune.

Le choix définitif se fera à Ixelles le 20 avril 1913 à l’occasion de la troisième réunion de l’Assemblée wallonne.

L’Assemblée confie alors à l’artiste Pierre Paulus la tâche de dessiner le coq qui figurera sur l’emblème wallon.

C’est en juillet 1998 seulement que le Parlement wallon, à l’initiative de son ancien président Willy Burgeon, adoptera un décret faisant du coq de Paulus l’emblème officiel de la Région, ce qu’il était déjà depuis 1975 pour la Communauté française.

Boulevard Sainctelette 55

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant - SPW-Patrimoine

Institut commercial des Industriels du Hainaut

Fondé le 8 mars 1899 par Henri Dutrieux et Raoul Warocqué, l’Institut commercial des Industriels du Hainaut est installé dans un imposant bâtiment réalisé par les architectes Burton et Dutrieux.

Terminé en 1902, l’édifice présente un corps central octogonal terminé par un bulbe surmonté d’une statue de Mercure. Deux ailes latérales de six et sept travées se terminent par deux parties en avant-corps de trois travées chacune.

L’intérieur, de style Art déco, ne manque pas d’originalité. L’atrium comporte les bustes de Raoul Warocqué et d’autres recteurs de l’Institut. En haut de l’escalier, un élégant vitrail fait office de monument aux morts. Au premier étage, la salle académique est un des plus beaux exemples de réalisation Art déco en Wallonie.

Sur proposition de François André et Paul Pastur, l’institution devient Institut supérieur de commerce de Mons le 29 octobre 1920. Actuellement, le bâtiment abrite la faculté Warocqué des sciences économiques et sociales de l’Université de Mons-Hainaut.

1911 : le premier Congrès international des Amitiés françaises

Organisé à l’occasion de la commémoration de la bataille de Jemappes, ce Congrès se tient à Mons du 21 au 27 septembre 1911.

Plus de mille personnes sont présentes et réparties en cinq sections débattant chacune de points bien précis : les marches de l’Est (situation de la langue française dans les pays où elle est minoritaire) ; la culture française (littérature) ; le flamingantisme; les aspects économiques (rapprochement franco-belge) ; enfin, les Amitiés françaises (avec le projet de création d’un journal flamand visant à convaincre les flamands de l’utilité de la langue française). Le but premier de ce Congrès reste toutefois la défense de la langue française.

Le 24 septembre, autour de Jules Destrée, les congressistes se rendent à Jemappes pour inaugurer le monument commémoratif de la bataille.

1979 : la dernière Assemblée des élus wallons

Réunie pour la première fois au palais des Congrès de Bruxelles le 5 novembre 1968, l’Assemblée des élus wallons regroupe de manière officieuse les parlementaires wallons. Elle tiendra son ultime séance à Mons le 10 décembre 1979 dans la salle académique de l’Université de l’État, mais en l’absence des élus libéraux.

Les parlementaires wallons prennent position en faveur d’une régionalisation effective qui se concrétisera en août suivant.

Place Warocqué 17

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

SPW-Patrimoine

Château des comtes de Hainaut et beffroi

Autour du beffroi se situent aujourd’hui quelques traces de l’ancien complexe castral de Mons.

Si l’implantation d’un premier château pourrait remonter aux IXe et Xe siècles, notamment suite à la politique d’instauration du pouvoir personnel de la dynastie des Régnier, il faut attendre le règne des Baudouin pour que le château ne prenne une véritable importance stratégique et politique.

Sous le règne de la comtesse Richilde, dernière des Régnier, la forteresse se développe et se voit pour la première fois pourvue de constructions en pierre. La physionomie du site que nous connaissons toutefois le mieux actuellement est l’œuvre des comtes de Hainaut Baudouin IV et Baudouin V, souverains guerriers et bâtisseurs.

Le premier dote Mons de sa première enceinte dans le but d’en faire une position avancée pour son château qui devient une véritable place forte.

À la fin du XIIIe siècle, le comte Jean II d’Avesnes modernise encore les installations, dote les courtines de tours et entreprend l’érection d’une nouvelle enceinte en 1290.

Le château cesse d’être une résidence comtale après la cession du Hainaut au duc de Bourgogne en 1433. Le site reste toutefois le siège de la cour de Mons et du conseil souverain du comté de Hainaut jusqu’en 1565. Un châtelain, nommé par le nouveau comte, conserve notamment le droit d’y garder des prisonniers.

De nouveaux bâtiments sont construits sur ceux de l’époque médiévale aux XVIe et XVIIe siècles, la cour revient siéger au château jusqu’en 1718, lorsqu’elle déménage définitivement.

Le site, démantelé au fil des siècles suivants, a été transformé en parc en 1873.

Ce « square du château » abrite aujourd’hui les vestiges de l’important complexe castral et conserve la mémoire de la présence sur les lieux des comtes de Hainaut.

La chapelle Saint-Calixte et la conciergerie en constituent un des principaux témoins. Cette ancienne chapelle castrale abrite les gisants de Guillaume de Gavre et de Gilles de Chin, conseiller de Baudouin IV ; on y retrouve également une collection iconographique et sigillographique des comtes de Hainaut.

Adossée à la chapelle se trouve la conciergerie édifiée au XVe siècle. Dissimulés par des maisons, quelques vestiges de la première enceinte défensive sont conservés, ainsi que des souterrains datant du règne de Baudouin IV (1120-1171).

Le jardin du beffroi abrite également la tourelle César, vestige de la première enceinte comtale. Le monument majeur du lieu est sans conteste le beffroi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Seul beffroi baroque de Wallonie, il a été construit entre 1661 et 1669. Bien que martelés à la Révolution, les blasons du comté de Hainaut et du duc d’Havré ont été réinstallés dès 1793. Plus tard, les blasons de la ville de Mons et du royaume de Belgique vinrent les rejoindre.

Rue du Château

7000 Mons

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Grand-Place et hôtel de ville de Mons

En plein coeur de Mons, l’exceptionnelle Grand-Place et son hôtel de ville, reconnus patrimoine exceptionnel de Wallonie, comptent parmi les ensembles architecturaux les plus impressionnants de Belgique.

Si l’origine de Mons est liée à la fondation d’un monastère par sainte Waudru vers 650, son passé comtal se précise au IXe siècle, lorsque le château acquiert une position stratégique. Une première enceinte, érigée au XIIe siècle, lui confère son aspect de ville. Au siècle suivant, Mons accède à l’autonomie : le pouvoir communal est détenu par un mayeur et des échevins.

C’est à cette époque également que la ville devient la capitale du comté de Hainaut. Mons se caractérise aussi par sa nouvelle tradition juridique : la ville est peuplée d’avocats et devient le siège de la justice échevinale, de la Cour comtale et du Conseil comtal puis de la Cour souveraine et des États du comté de Hainaut, le tout se réunissant habituellement à l’hôtel de ville. Après la cession du comté au duc de Bourgogne, Mons reste fidèle aux Bourguignons puis aux Espagnols.

La ville est sérieusement dévastée par les troupes de Louis XIV en 1691 comme d’autres grands centres urbains de l’actuelle Wallonie. Comme d’autres villes, elle entre dans les possessions françaises avant d’être rendue à l’Autriche en 1749. Son importance politique reste constante jusqu’à nos jours : Mons devient chef-lieu du département de Jemappes avant d’être celui de la province du Hainaut.

Comme cela fut le cas pour d’autres villes, la Grand-Place de Mons participe à la célébration du pouvoir nouveau. À Mons plus que nulle part ailleurs, ces célébrations républicaines prennent une tournure différente. La capitale de l’ancien comté de Hainaut est la première à se convertir aux idées nouvelles et, l’espace de quelques mois, à vivre à l’heure de Paris. Quelques mois avant les premières campagnes militaires de la République, l’hôtel de la Couronne, situé à la gauche de l’hôtel de ville, accueille brièvement en juin 1792 le comte de Provence (le futur Louis XVIII), en fuite. Le premier événement notoire est organisé sur la place de Mons le 6 janvier 1793. La société des amis de la liberté et de l’égalité y orchestre une fête civique en mémoire des soldats français tués à Jemappes. Un feu de joie voit disparaître l’aigle, la couronne, le sceptre, les armoiries du Hainaut… Une nouvelle fête est organisée le 6 février suivant, cette fois en présence de quelques représentants des communes du Hainaut.

L’hôtel de ville de Mons domine la Grand-Place et attire le regard : son imposante façade gothique construite entre 1458 et 1477 est dominée par un élégant campanile érigé en 1717-1718. Parmi les nombreuses œuvres d’art conservées dans la maison communale se trouvent deux portraits d’officiers de l’Empire, le général André-Joseph Boussart et le colonel Ignace-Louis Duvivier. À l’intérieur sont présentes également les armoiries des divers États dont la ville de Mons a fait partie tout au long de l’histoire, parmi lesquels la République et l’Empire français.

Il était le lieu le plus fréquent des réunions des États du comté de Hainaut qui se tenaient généralement dans la salle des États située au-dessus de la chapelle Saint-Georges, ou dans la salle Notre-Dame.

Le grand salon gothique est décoré des dix-sept écus des dynasties qui ont régné sur le comté et des blasons des cinquante-huit grands baillis de Hainaut. Il arrivait parfois que ces réunions se tiennent dans l’abbaye du Val des Écoliers, dont une tour subsiste rue Masquelier.

L’édifice conserve également une belle cheminée provenant de l’ancien château d’Havré et décorée des armoiries des ducs de Croÿ entourées d’un collier de la Toison d’Or.

L’hôtel de ville participait également aux fêtes officielles (bal, diner, concert), organisées lors des inaugurations des souverains des Pays-Bas.

Sur la Grand-Place, de part et d’autre de l’hôtel de ville se trouvent deux immeubles portant des traces de l’appartenance de Mons et du comté de Hainaut à la couronne d’Espagne.

À gauche, la façade de la salle Saint-Georges est décorée dans sa partie supérieure de deux blasons placés en-dessous d’un buste en bas-relief du roi Philippe III d’Espagne (1598-1621).

Rehaussé de dorures, le portrait du roi est surmonté de la date de 1601 et accompagné de l’inscription « PHL[IPPU]S D[EI] G[RATIA] HISPANARV[M] AC INDIARVM REX » (Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Espagnes et des Indes). Le souverain porte sa couronne et le collier de la Toison d’Or. Le blason de gauche figure les armoiries de son père, le roi Philippe II. Entourées du collier de la Toison d’Or et surmontées de la couronne royale espagnole, elles comportent les blasons des diverses possessions du souverain. La composition est analogue à celle présente sur la façade de la Halle al’Chair de Namur.

Les armoiries de droite sont cette fois celles de Philippe III ; elles sont similaires à celles de son prédécesseur mais sont dépourvues de la couronne royale. L’immeuble situé à droite de la maison communale est justement nommé « hôtel de la Toison d’Or », il est orné de trois blasons surmontés d’une couronne et entourés de la célèbre décoration créée par Philippe le Bon, premier comte de Hainaut de la maison de Bourgogne.

D’autres immeubles de la Grand-Place témoignent de la période impériale de la cité. Deux immeubles, construits en 1763 et 1766 portent un nom logiquement lié à cet état de fait ; il s’agit des hôtels de la Couronne impériale et de l’impératrice. La maison dite « Au Blanc Lévrié », située non loin de l’entrée de la rue des Clercs et datée de 1530, porte sur sa façade les emblèmes impériaux. Un premier cartouche porte un blason représentant l’aigle bicéphale, surmonté d’une couronne et entouré du collier de la Toison d’Or ; il s’agit des armes de Charles Quint.

A côté, une colonne se trouve derrière un bandeau sur lequel est inscrite la devise de l’empereur, « plus oultre ». Les armoiries de l’empereur sont également visibles dans la cour intérieure du musée chanoine Puissant. Un écu représentant l’aigle bicéphale est accompagné de la couronne, du collier de la Toison d’Or et de la devise de l’empereur ; le tout est encadré par deux piliers.

Grand Place

7000 Mons

Frédéric MARCHESANI, 2013

Bruxelles, KIK-IRPA

Musée de la Vie montoise (ou musée Jean Lescarts)

Le musée de la Vie montoise, ou musée Jean Lescarts, est installé dans l’infirmerie de l’ancien couvent des filles de Notre-Dame, transformé en musée de Folklore en 1934 et situé aujourd’hui à côté du musée des Beaux-arts. Il s’agit d’une très belle bâtisse en brique et pierre bleue, construite en 1636 dans le pur style de l’époque.

Parmi les collections du musée se trouvent plusieurs souvenirs de la période française. On y trouve des cachets de la période napoléonienne, le sabre du colonel Ignace-Louis Duvivier 9, ainsi qu’une plaque commémorative de l’inauguration des travaux du canal de Mons à Condé le 18 octobre 1807.

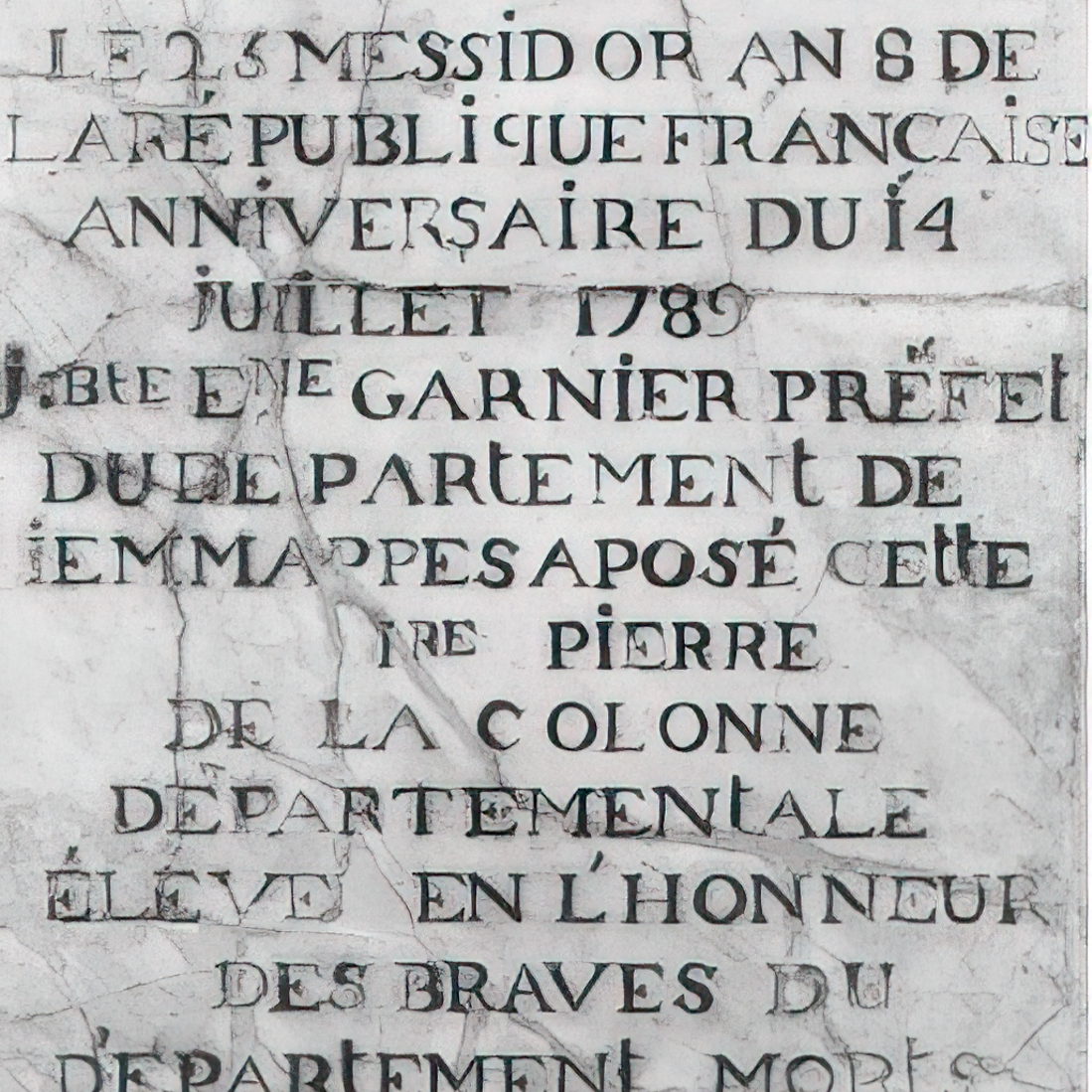

La première pierre de la colonne départementale de Jemappes y est également conservée (photo). Dans chaque préfecture, une colonne avait été élevée sur une place publique sous le Consulat. À Mons, le monument devait se trouver sur la Grand-Place mais ne fut jamais érigé… Seule une cérémonie de pose de la première pierre fut organisée le 14 juillet 1800. De cet événement est conservée une dalle en marbre blanc, de 60 cm de longueur sur 50 cm de largeur, gravée de l’inscription suivante : « Le 25 messidor an 8 de la République française, anniversaire du 14 juillet 1789, J. B[aptis]te E[tien]ne Garnier, préfet du département de Jemmappes [sic] a posé cette 1re pierre de la colonne départementale élevé [sic] en l’honneur des braves du département morts pour la défense de la République ».

Les pièces les plus significatives de cette période proviennent de France et ont été offertes à la ville de Mons. Il s’agit de pierres de la prison de la Bastille, détruite dès les premières heures de la Révolution française à Paris. À l’époque, la remise d’une maquette de la prison, ou de simples pierres, aux municipalités et clubs révolutionnaires était fréquente. Sous la République, elles étaient considérées comme de véritables objets de culte, mais elles perdent ce statut sous l’Empire, lorsqu’elles sont souvent remisées dans les caves et greniers des hôtels de ville. Avec la Restauration, beaucoup sont détruites ou tout simplement oubliées.

La pierre conservée à Mons a été offerte à la société des amis de la liberté et de l’égalité, à la suite de la bataille de Jemappes. Cette pierre, entourée d’un cadre en bois peint des couleurs françaises, est ornée d’un bas-relief représentant un bonnet phrygien posé sur un piédestal sur lequel est inscrit « vivre libre ou mourir ». Ce bas-relief est entouré d’une longue inscription : « Aux amis de la liberté de Mons. Cette pierre tirée des cachots de la Bastille détruite par le patriote et républicain Palloy r’appellera [sic] à tous ceux qui veulent être libres que les Français ont détruit les monuments du despotisme, terrassé les despotes et qu’ils préfèrent la mort à l’esclavage. Exemple à suivre par tous les peuples amis de la liberté. Donné aux citoyens de Mons lors de la fameuse bataille gagnée par l’armée française sur les despots [sic] le 6 novembre 1792, l’an premier de la République française ». La pierre avait à l’origine été placée dans la salle Saint-Georges avant d’être transférée au musée.

Le musée possède un second exemplaire du même genre. Plus petite que la précédente, elle porte simplement les inscriptions « cette pierre vient des cachots de la Bastille » et « donné le 14 juillet 1790 par Palloy patri[o]te ». La ville de Mons fut probablement gratifiée de cet honneur au cours de la première occupation française dans nos régions. Depuis 1790, chaque préfecture reçut en effet une pierre de la prison et, en 1793, Mons était la seule ville de Wallonie à accueillir le siège d’une préfecture.

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - G. Focant

Monument Le coq à Jemappes

Depuis 1890, l’idée de réaliser une commémoration de la bataille de Jemappes était dans l’air. Cette bataille, remportée par la jeune République française le 6 novembre 1792 sur les armées autrichiennes, avait permis la victoire de la République et, à terme, le rattachement de nos régions à la France. Le symbole était fort pour le Mouvement wallon naissant. L’idée de l’érection d’un monument se précisa dans les colonnes d’un quotidien hennuyer en 1908. Un comité d’action, dans lequel se trouvait Jules Destrée, fut constitué en mai 1909 et sélectionna le sculpteur arlonnais Jean-Marie Gaspar, le plus grand spécialiste de la sculpture animalière à l’époque.

Le monument consiste en un obélisque de granit de 16 mètres de hauteur. À son sommet un coq en cuivre qui symbolise la puissance de la France révolutionnaire, tourné vers l’est, immense, aux lignes élégantes, se dresse vers le ciel, les ergots en bataille et le cou gonflé par le cri qu’il pousse. Il fut inauguré avec faste le 24 septembre 1911 à l’occasion du Congrès international des Amitiés françaises, en présence de quelque cent mille personnes venues de toutes les régions de Wallonie. Des Français de Lille et Valenciennes étaient également présents en nombre. Parmi de nombreuses interventions, le discours de Jules Destrée marqua les esprits par sa fougue et son éloquence. La sculpture fut détruite par les Allemands dès le 24 août 1914, et un nouveau coq réalisé par le sculpteur Charles Samuël fut installé sur l’obélisque le 21 mai 1922. Épargné par la seconde occupation, il trône toujours en haut du monument, aujourd’hui au coeur d’une cité sociale.

Tout comme Waterloo, Jemappes - célébrant une victoire et non une défaite - accueillera de nombreuses manifestations francophiles. Un premier événement y est organisé par les Ligues wallonnes affiliées à la Concentration wallonne le 14 novembre 1937. À partir de 1938, la date du 6 novembre devient celle de la célébration de l’amitié franco-wallonne. En 1950, Joseph Merlot y représente le Congrès national wallon et le 160e anniversaire de la bataille, en 1952, est l’occasion pour le Mouvement wallon d’organiser un grand rassemblement à la lumière de torches qui sont réunies en un énorme brasier au pied du monument. Une cérémonie se tient encore dans les années suivantes, à l’initiative de membres de « Wallonie libre », mais elle se fait en petit comité. Un essai de relance, par « Wallonie Région d’Europe » et l’Institut Jules Destrée, eut lieu en 1989, sans lendemain.

Butte du Campiau

7012 Mons (Jemappes)

Classé comme monument le 4 novembre 1976

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

D. Timmermans

La tombe des frères Duvivier au cimetière de Mons

Cimetière de Mons

Pierre François Blondel

Un haut monument néoclassique de facture traditionnelle abrite la sépulture de la famille Blondel-Guillochin. Posé sur un socle de trois niveaux, il est orné en son sommet d’une croix posée sur un globe et de feuilles d’acanthes. Des plaques de marbre comportent les épitaphes des défunts parmi lesquelles celle-ci : « D.O.M. Ici reposent les corps de Mr Pierre François Blondel, avocat général à la cour impériale de Douai (…) pieusement décédé à Hyon le 22 août 1854 à l’âge de 56 ans (…) ».

Narcisse Capiaumont

Une haute colonne enrobée dans un drap funéraire abrite la sépulture d’un soldat des campagnes de la République. Le monument est posé sur un socle de trois niveaux dont la base présente un fronton triangulaire sur lequel s’inscrit une médaille de la Légion d’honneur. L’épitaphe du défunt est gravée sur le socle à l’avant du monument : « Monument élevé à la mémoire de Monsieur Narcisse Albert Philippe Capiaumont, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, décédé à Mons le 19 décembre 1847 à l’âge de 76 ans. Il fit les campagnes de 1792 et 1793, en qualité de capitaine, et fut blessé à la bataille de Jemappes. Une prière s’il vous plaît, pour le repos de son âme ».

Le monument des frères Duvivier

Parmi les très belles sépultures présentes au cimetière de Mons se trouve l’imposant monument funéraire des frères Duvivier, très certainement une des plus belles tombes napoléoniennes hors de France.

Réalisée par l’entrepreneur Émile Hoyaux, elle est l’œuvre de l’architecte Charles Damas Vincent (1820-1888). L’originalité de ce mausolée réside dans le fait qu’il est basé sur la notion de fratrie, thème moins fréquent dans l’architecture et la symbolique funéraires.

Ignace-Louis Duvivier est capitaine adjudant-major aux chevau-légers polonais de la Garde impériale en 1807, chevalier de l’Empire en 1810 et major du 4e chasseurs à cheval en 1811 ; il sert entre autres en Russie et en Saxe. En 1814, il est nommé adjudant-commandant, chef d’état-major de la division Pajol. Lors de la campagne de 1815, il s’éloigne toutefois des armées napoléoniennes et commande le 8e hussards dans l’armée des Pays-Bas sous les ordres de Wellington. Son frère, Vincent Duvivier, est sous-lieutenant. Il sert au 3e dragons pendant la campagne d’Égypte avant d’être nommé capitaine en 1800. Il devient ensuite chef d’escadron au 21e dragons et participe aux célèbres batailles d’Austerlitz, Iéna et Eylau. Il est admis à la retraite en 1807.

Le monument comporte un grand nombre d’inscriptions parmi lesquelles les noms de nombreuses batailles auxquelles ont participé les frères Duvivier : Liège, Benthein, Arcole, Les pyramides, Aboukir, Saint-Jean d’Acre, Mont Thabor, Héliopolis, Marengo, Austerlitz, Iéna, Eylau, Somosierra, Wagram, Moscowa, Leipzig, Paris et Waterloo. De part et d’autre du monument se trouvent les épitaphes des défunts : « Vincent Marie Constantin Duvivier, lieutenant-général officier des ordre [de] Léopold et de la Légion d’honneur, chev[alier]de 4e classe [de l’]ord[re] mil[itaire] de Guillaume Ier, né à Mons le 12 décembre 1774, y décédé le 8 novembre 1851 » ; « Ignace Louis baron Duvivier, lieutenant-général grand-officier de l’ord[re] de Léopold, commandeur de l’ord[re] de la Légion d’honneur, chev[alier]de 3e classe [de l’] ord[re] mil[itaire] de Guillaume Ier, né à Mons le 13 mars 1777, y décédé le 5 mars 1853 ».

L’iconographie du monument est elle aussi des plus riches. À gauche, aux côtés des épitaphes de Vincent et Ignace Duvivier, on trouve des attributs militaires avec des feuilles de chêne et de laurier et une évocation de la carrière des défunts : culasse de canon, boulet, écharpe d’officier, chapka (Ignace a servi dans un régiment polonais), casque et cuirasse d’officier de cuirassier, Légion d’honneur, carabine de cavalerie, sabre d’officier de dragons. On y voit également plusieurs hampes de drapeaux : un français avec aigle impériale, un belge avec le lion, un islamique au croissant pour évoquer la campagne d’Égypte et la hampe à fer de lance. À droite, sous les épitaphes de Charles et Auguste, avocat et officier municipal, figurent des symboles relatifs à la justice, à la politique, au développement économique et industriel : épis de blé, roue dentée, balance, toque de juge, tables de la Loi.

Enfin, le monument comporte à l’arrière d’autres inscriptions dédicatoires dont une à la mémoire de Philippe-Ghislain Duvivier, capitaine au 20e dragons. Celle-ci figure au dos du monument et évoque la mémoire de ce soldat mort en Égypte le 14 prairial an VII. Un quatrième frère, avocat, est lui aussi commémoré. Bien que n’ayant pas suivi la voie militaire comme ses frères cadets, Charles Duvivier pousuit sa carrière administrative au sein des institutions françaises, comme le précise son épitaphe : « Charles-Maximilien Hubert Duvivier, avocat, administrateur du dépa[rtem]ent de Jemmape [sic], officier municipal à Mons, agent du caissier de l’État, né à Mons le 8 mai 1767, y décédé le 5 octobre 1846 ».

Charles Antoine Joseph Fontaine de Fromentel

Le monument néoclassique de la famille Fontaine de Fromentel comporte un panneau gravé d’une épitaphe et est surmonté d’une pierre sculptée aux armes de la famille. Garde d’honneur de Napoléon, le défunt a notamment pris part aux batailles de Leipzig, Hanau, Montmirail et Château-Thierry. Son engagement militaire lui permet de recevoir le grade de lieutenant sur le champ de bataille, la croix de la Légion d’honneur et la médaille de Sainte-Hélène. Après la chute de l’Empire, il entre en politique. Il est conseiller communal de Mons de 1836 à 1867, échevin de 1840 à 1867 et officier d’état-civil. « Priez pour le repos de l’âme de Charles Antoine Joseph Fontaine de Fromentel, ancien échevin de la ville de Mons, chevalier des ordres de Léopold, Légion d’honneur, décoré de la médaille de Sainte-Hélène, né le 30 août 1793, décédé le 22 décembre 1875. R.I.P. ».

Michel Joseph Hennekinne

Michel Joseph Hennekinne occupe de hautes fonctions administratives sous le régime français tout en étant parallèlement agent municipal puis communal sous la République, l’Empire et le régime hollandais. Il repose sous un monument néoclassique orné de flambeaux, décoré de couronnes et surmonté d’une croix. Il porte l’épitaphe suivante : « À la mémoire de Michel Joseph Hennekinne, receveur général du département de Jemappes, né à Mons le 17 juillet 1757, décédé le 19 janvier 1829 ».

Jean-Antoine Malherbe

Non loin du monument Duvivier se trouve une autre sépulture, celle de Jean-Antoine Malherbe, né à Cornesse, non loin de Verviers, en 1782. Lieutenant en 1809, il devient capitaine d’état-major en 1812. Au cours des campagnes napoléoniennes, il sert à Smolensk, à la Moscowa, à Malojaroslavetz, au passage de la Bérézina, au siège de Thorn et au blocus d’Hambourg. Il est nommé chef de bataillon le 30 mars 1814. Sa tombe a récemment été restaurée par l’association pour la conservation des monuments napoléoniens. Elle est constituée d’un gros bloc de granit surmonté d’une urne funéraire, décoré de sabliers ailés et gravé de l’inscription suivante : « Jean Antoine Malherbe, lieutenant général, né à Cornesse (Liège) le 27 septembre 1782, décédé à Mons le 21 décembre 1858 ».

Frédéric MARCHESANI, 2014

Bruxelles, KIK-IRPA

Château de Beaulieu

Le château de Beaulieu est sous l’Ancien Régime un fief qui relève directement du comte de Hainaut. La bâtisse, la ferme et la terre deviennent au XVIIIe siècle la propriété de la riche famille Duval de Beaulieu. Celle-ci fait ériger vers 1800 une grande demeure et des dépendances de style néoclassique, une des rares demeures de plaisance érigées dans notre région sous le régime français.

La façade avant, enduite, présente un important développement de neuf travées sur deux niveaux avec fenêtres à linteau droit, groupées symétriquement et axées sur les trois travées centrales précédées d’un perron et surmontées d’un attique sous fronton triangulaire.

La façade arrière, plus richement décorée, présente sensiblement la même composition mais est composée de onze travées dont les trois centrales sont elles aussi précédées d’un perron et surmontées d’un attique sous fronton triangulaire.

L’édifice est flanqué de dépendances de part et d’autre ; celles-ci sont rythmées d’arcades cintrées percées d’oculi et de fenêtres à linteau.

Rue du Foyau

7021 Mons

Frédéric MARCHESANI, 2014

IPW

Buste PLISNIER Charles

Le parc érigé sur les vestiges de l’ancien château fort des comtes de Hainaut abrite notamment un buste de l’écrivain montois Charles Plisnier (Ghlin, 1896 – Ixelles, 1952), qui adhéra très tôt au Mouvement wallon et y défendit avec éloquence - notamment au Congrès de Liège de 1945 – la thèse réunioniste (profrançaise) ou, à défaut, fédéraliste. À sa mort, Marcel Thiry avait salué la mémoire du « champion le plus prestigieux de la Wallonie depuis Jules Destrée ».

Plisnier avait été, en 1937, le premier écrivain non français à recevoir le prix Goncourt et il fut sérieusement proposé pour le prix Nobel de littérature en 1951. Le 8 mars 1997, la commune de Lasnes (Brabant wallon) a inauguré une plaque commémorative sur la maison où l’auteur résida de 1935 à 1937 à Ohain. Enterré au cimetière de Mons, Plisnier a également un buste en son honneur au parc Jacques Franck à Saint-Gilles (Région bruxelloise), oeuvre de l’ancienne danseuse Akarova (Marguerite Akarin, 1904-1999), buste dont un double se trouve depuis 1957 à Woluwé-Saint-Lambert à l’intersection des avenues des Géraniums et des Camélias.

Parc du Château

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009