SPW - G. Focant

Ancien béguinage à Mons

Fondé en 1248 par Marguerite de Constantinople, le béguinage de Mons occupait, dans sa dernière configuration, des bâtiments édifiés en 1829 et présentant une façade à deux étages sur un haut soubassement de trente et une travées. Au milieu, un porche d’entrée débouche sur la façade d’une petite chapelle en grès, pierres et briques, construite de 1549 à 1551 en style gothique hennuyer et possédant une nef de trois travées, couverte d’un toit en ardoise coiffé d’un clocheton effilé.

Désaffectés en 1974, les bâtiments ont été rénovés entre 1997 et 1999 par la Région pour y regrouper plusieurs services administratifs. La façade de la place du Béguinage, classée, fut conservée mais la partie arrière avait été démolie et reconstruite. Classée et également restaurée, la chapelle ne fut réaffectée que dix ans plus tard, par l’Institut du Patrimoine wallon.

Regroupement de plusieurs services régionaux

Dans la même logique de regroupement de services administratifs épars ayant prévalu à Liège (aux Anglais) ou à Arlon (place Didier), les bâtiments de l’ancien béguinage montois ont été affectés en 1999 à plusieurs services de la Région wallonne (urbanisme, logement, pollution, remembrement, eaux et forêts…) répartis sur cinq niveaux (dont un en sous-sol) s’étendant sur 4500 m2.

La chapelle avait également été acquise et restaurée par la Région afin de l’intégrer à l’ensemble du site du béguinage, mais elle n’avait toutefois pu bénéficier d’une affectation propre et resta vide durant 5 ans. Chargé de la valoriser, l’IPW confia en 2004 à l’architecte Thierry Lanotte le soin de procéder aux aménagements acoustiques et thermiques permettant d’enfin utiliser l’ancienne chapelle à des fins de réunion, entre autres celles de la Chambre provinciale des Monuments, Sites et Fouilles du Hainaut, ce qui est désormais le cas.

Non loin de là, les anciennes Casemates sont un autre monument classé (dont les façades ont été restaurées également par l’IPW) destiné à recevoir des services de la Région wallonne.

Place du Béguinage 16

7000 Mons

Classé comme monument le 13 janvier 1989

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Bruxelles, KIK-IRPA

Chapelle Saint-Jacques de Beaulieu

La chapelle Saint-Jacques fait office de chapelle castrale pour la famille Duval de Beaulieu. Il s’agit d’un petit édifice de plan rectangulaire construit au début du XIIIe siècle mais lourdement remanié au début du XIXe siècle afin de le transformer en chapelle funéraire. On y adjoint ensuite un porche néo roman vers 1890. On y trouve entre autres les boiseries du couvent des Dominicains de Mons, démoli peu après la Révolution pour y ériger l’hôtel particulier de Constant Duval de Beaulieu. Le domaine appartient à une famille de haute noblesse, dont les membres s’illustrent sous l’Empire et deviennent comtes Duval de Beaulieu en 1809.

Plusieurs membres de la famille enterrés dans la chapelle ont joué un rôle sous le régime français. Constant Duval de Beaulieu (1751-1828) est maire de Mons entre 1800 et 1815. Dieudonné Duval de Beaulieu (1786-1844) occupe de nombreux postes administratifs importants sous l’Empire, notamment auditeur du Conseil d’État en 1806 et intendant de la province de Burgos en 1809. Il poursuit une carrière politique sous les régimes hollandais et belge. Édouard Duval de Beaulieu de Blaregnies (1789-1873) entre au service de la France en 1804 et prend part aux campagnes impériales (Prusse, Pologne, Espagne, Russie). Il est décoré sur le champ de bataille de La Moskova et nommé officier de la Légion d’honneur à Leipzig en 1813. Sous la Restauration, il rejoint les troupes des Pays-Bas et donne sa démission en 1819.

Rue de Beaulieu 115 (derrière)

7021 Mons (Havré)

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - J. Massaux

Ancienne abbaye du Val des Écoliers de Mons

Imposant monastère augustinien établi à Mons en 1252 et érigé en abbaye en 1617, l’abbaye du Val des Écoliers est supprimée en 1796, comme de nombreux autres établissements religieux. Les bâtiments périssent ensuite lentement avant de menacer ruine.

En 1876, la ville de Mons en décrète la démolition dans un souci d’urbanisme. Aujourd’hui, seule une tour subsiste et rappelle l’existence d’un couvent à cet endroit. Entourée de verdure, cette tour de style classique de trois niveaux a été érigée en grès de Bray, pierre d’Écaussinnes et brique. Restaurée en 1892, elle comporte à l’ouest un portail classique surmonté d’une niche à ailerons et fronton triangulaire sous un cartouche aux armes de l’abbé M. J. d’Honner, commanditaire de la construction de l’édifice en 1739.

Sous le régime français, l’abbaye est réaffectée à de nombreuses reprises. Les Français la transforment en arsenal, salle de réunion et magasin. Les lieux sont ensuite partiellement investis par l’Anglais Mather et le Français Foissey pour y installer une usine de filage. Parallèlement, en 1805, la municipalité de Mons y installe un hôpital civil qui fonctionne jusqu’à l’abandon du site en 1876.

Rue A. Masquelier 38

7000 Mons

Classée comme monument le 10 novembre 1955

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - J. Massaux

Ancien hôtel du marquis de Gages

Cette imposante construction, signée par l’architecte Fonson, date de 1767-1768. Il s’agit d’une demeure classique composée de pas moins de quatorze travées s’élevant sur deux niveaux sur soubassement en pierres appareillées, faisant partie des nombreux très beaux hôtels de maîtres du centre historique de Mons.

L’horizontalité de la façade de briques et pierre enduites est rehaussée par les deux cordons moulurés qui séparent les niveaux ou surmontent les baies du premier étage. Cet effet est uniquement rompu par les antes à refends bordant un portail monumental fortement décentré de style Louis XV-Louis XVI. L’arc cintré est orné de claveaux à crossettes et d’une clé avec acanthe. Deux minces consoles à feuillage, reproduites également à l’étage, supportent un balcon à garde-corps en ferronnerie précédant une porte-fenêtre. Les baies sont assez similaires, seules les clés les différencient. Celles du rez-de-chaussée montrent une double rangée de perles, tandis que celles de l’étage sont caractérisées par une acanthe stylisée. Le tout est couvert d’une toiture en bâtière rythmée de lucarnes à fronton semi-circulaire.

C’est dans cet hôtel que séjourna le général Dumouriez au lendemain de la bataille de Jemappes lors des quelques jours qu’il passa à Mons avant de se diriger vers Liège.

À droite de la façade, un portail de style Louis XV-Louis XVI surmonté d’un gardecorps en fer forgé conduit vers une petite cour intérieure bordée de différentes ailes, solidarisées les unes aux autres par des angles concaves. Ceux-ci permettent un traitement en hauts panneaux qui accueillent des stucs de grande qualité représentant les quatre saisons.

L’hôtel a bénéficié en 2013 d’une restauration menée par la Ville de Mons. Les bâtiments accueillent aujourd’hui les locaux de l’Administration communale.

Rue d'Enghien 18

7000 Mons

Classé comme monument le 9 mai 1989

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW - J. Fassaux

Ancien hôtel de Sécus

Cet important hôtel de maître construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle appartient à l’origine à la famille de Sécus. Il est transformé en 1859 en établissement d’enseignement dirigé par les sœurs de Sainte-Marie puis par les Ursulines et est actuellement la propriété du Service public fédéral Justice ; il fait office d’annexe au tribunal de Mons.

Jadis enduite et élevée en brique et pierre bleue, la façade superpose deux niveaux de sept travées et est caractérisée par la présence d’un riche portail en pierre au niveau de la seconde travée.

Dans les jours ayant suivi la victoire de Fleurus, la maison de maître est affectée le 2 juillet 1794 au commissaire civil Jasmin Lamotze chargé d’administrer provisoirement ce qui deviendra par la suite le département de Jemappes. L’hôtel de Sécus peut à certains égards être considéré comme une préfecture provisoire. Parmi les premières actions du commissaire figure celle de nommer les membres des administrations de district qui se réunissaient dans l’ancien hôtel du charge ensuite d’organiser toutes les communes de l’ancien comté de Hainaut en municipalités à l’instar de ce qui se faisait en France.

Rue de Nimy 70

7000 Mons

Frédéric MARCHESANI, 2014

Ancien hôtel de Gomegnies

Fortement remanié au XIXe siècle, l’ancien hôtel de Gomegnies a été érigé pour la première fois au XVIIIe siècle. Sa façade arrière de type tournaisien en est encore aujourd’hui le témoin. L’imposante façade à rue a pour sa part été transformée et présente une composition symétrique à trois niveaux de neuf travées construites en brique et pierre. L’édifice abrite actuellement un établissement provincial d’enseignement.

Le 12 juillet 1794, l’hôtel est affecté au directoire du district de Mons, institution provisoire vouée à devenir l’institution préfectorale une fois l’annexion avalisée par le législateur français en 1795. Les occupants de l’hôtel de Gomegnies étaient étroitement liés à celui qui siégeait dans l’hôtel de Sécus, dont ils dépendaient directement. Leur travail consistait à parcourir le futur département afin de procéder à l’installation des nouvelles municipalités. Le schéma était toujours le même : destitution du mayeur et des échevins, prestation de serment des nouveaux administrateurs (maintenir la liberté et l’égalité, mourir à leur poste, s’il le fallait, en les défendant), déclaration de l’installation du nouveau pouvoir. La grande majorité de ces opérations prit fin en novembre 1794.

Frédéric MARCHESANI, 2014

G. Focant

Abbaye Saint-Denis-en-Brocqueroie

Implantée à quelques kilomètres de Mons, l’abbaye Saint-Denis-en-Brocqueroie a été fondée en 1081 par des moines bénédictins venus de l’abbaye de Saint-Denis sous l’impulsion de la comtesse Richilde de Hainaut. Les moines y aménagent un chapelet d’étangs, un moulin et un enclos monastique au bord de l’Obrecheuil, petit affluent de la Haine.

L’abbaye entretient des relations privilégiées avec les chanoinesses de Sainte-Waudru tout au long de l’Ancien Régime avant de connaître une destinée nouvelle après la Révolution.

Forcés d’abandonner leurs installations, les moines quittent un ensemble architectural d’une grande harmonie. Le site abbatial est toutefois épargné par la Révolution : ses nombreuses qualités (cours d’eau puissant et bâtiments vastes et solides) attirent l’attention des industriels.

Le 3 mars 1798, l’abbaye est vendue comme bien national à Constant Duval de Beaulieu, maire de Mons de 1800 à 1815 et homme d’affaires davantage préoccupé par le développement technique et industriel que par la religion. Le bien ne reste que peu de temps entre ses mains ; l’abbaye est revendue le 23 janvier 1804 à Désiré-François Tiberghien, déjà propriétaire de l’abbaye d’Heylissem 2, qui réaffecte les bâtiments en filature de coton.

L’entreprise prospère rapidement. En 1808, on compte déjà 424 ouvriers fileurs, dont la plupart sont des femmes. Dans les dernières années de l’Empire, les effectifs passent à plus de 2 500 ouvriers. Certains considèrent même l’industrie de coton d’Obourg-Saint-Denis comme la plus importante filature de tout l’Empire à cette époque.

C’est probablement la chute du régime et la défaite finale de Napoléon en 1815 qui occasionnent les premiers soucis à l’entreprise qui se maintient toutefois et procure du travail à quelques centaines de personnes jusqu’en 1957 lorsque les activités sont définitivement transférées sur un autre site.

Un incendie provoque en 1959 la disparition de tous les aménagements industriels réalisés dans l’aile des dortoirs et des réfectoires. Les vestiges de l’activité sont toutefois encore assez importants pour considérer l’ancienne abbaye comme un site d’archéologie industrielle. Nous y trouvons une haute cheminée, les vestiges d’une machine hydraulique et le château de la famille Tiberghien.

Depuis 1978, le site abrite un habitat groupé composé d’une vingtaine d’unités familiales réparties dans les anciens bâtiments abbatiaux et industriels.

Rue de la Filature 4

7034 Saint-Denis (Mons)

Classée comme monument le 6 avril 1981

Frédéric MARCHESANI, 2014

Paul Delforge

Pyramide (météorologique) et médaillon Jean-Charles HOUZEAU

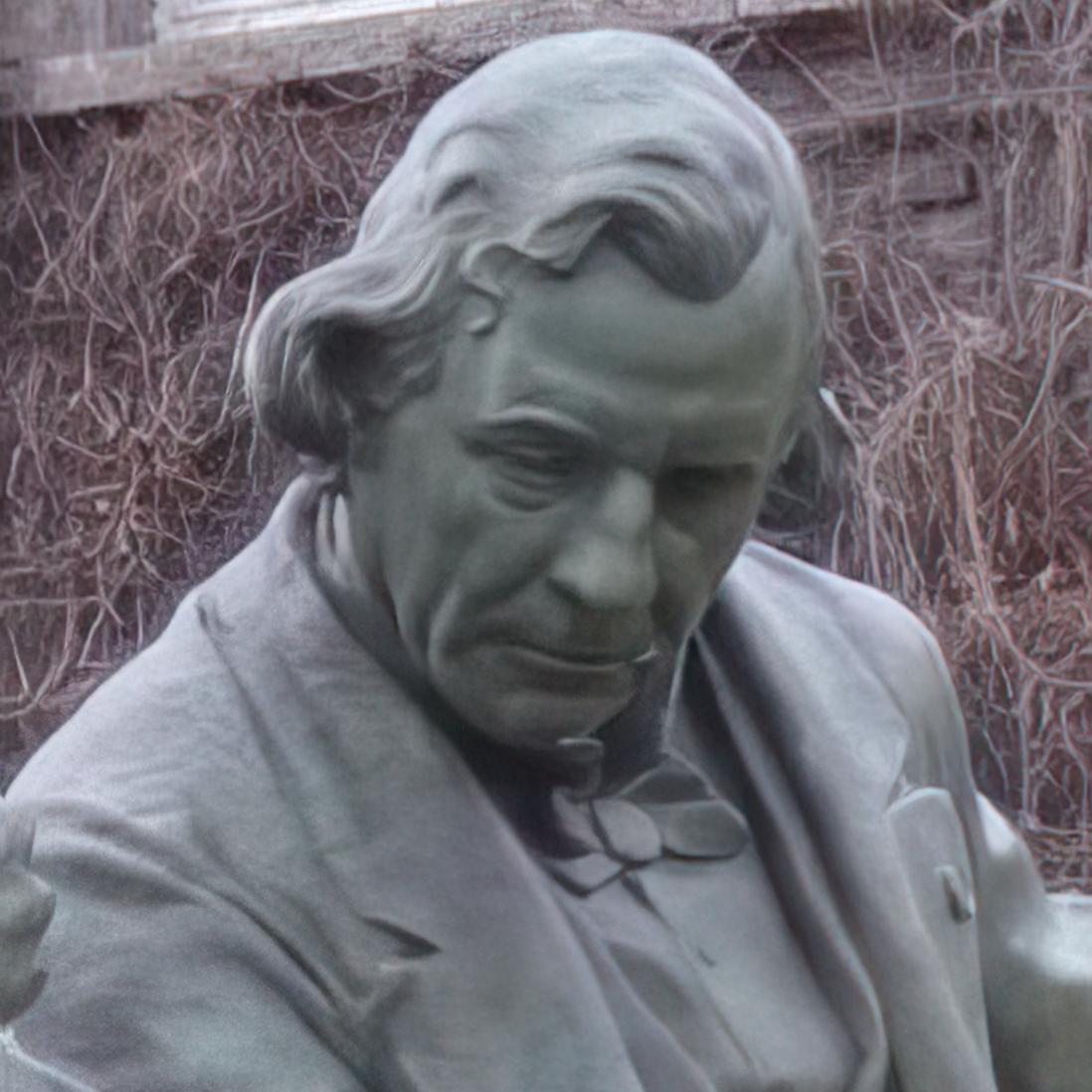

Pyramide (météorologique) et médaillon Jean-Charles Houzeau, médaillon réalisé par Charles Van Oemberg, sur une idée originale de Charles Delnest, 2 juin 1890.

Successeur d’Adolphe Quetelet à la direction de l’Observatoire de Belgique, Jean-Charles Houzeau de Lehaie (Mons 1820-1888) est un original autodidacte et aventurier comme le XIXe siècle en connut quelques-uns. Journaliste d’abord, il s’intéresse aux sciences et aux progrès techniques, mais est surtout un passionné d’astronomie. Assistant volontaire auprès de Quetelet à l’Observatoire de Bruxelles (1844), Jean-Charles Houzeau nourrit des idées politiques républicaines qui sont cause de son renvoi (1849). Après Londres, Paris l’accueille pendant cinq années durant lesquelles il publie sa Physique du globe et météorologie (1851) puis les Règles de climatologie (1853) ainsi que ses Essais d’une géographie physique de la Belgique au point de vue de l’histoire et de la description du globe (1854) ; sans jamais avoir été diplômé d’écoles supérieures, il est associé sans réserve aux débats scientifiques de son temps.

Réconcilié avec la Belgique, membre de la classe des Sciences de l’Académie, sa curiosité le conduit à des recherches dans d’autres domaines que les sciences « dures », mais il ne parvient décidément pas à s’adapter au microcosme bruxellois (1854-1857) : il s’embarque pour l’Amérique, où il va vivre près de 20 ans. À la Nouvelle-Orléans, le journaliste wallon prend une part active dans la lutte antiesclavagiste. Cet engagement politique l’oblige à un nouvel exil : maraîcher au Mexique puis à la Jamaïque. C’est là qu’en 1876, le gouvernement belge vient le rechercher pour nommer cet humaniste libre penseur à la tête de l’Observatoire royal, dont la direction est vacante depuis le décès de Quetelet en 1874 ; il va très rapidement contribuer à la modernisation de cette institution, non sans se laisser tenter par une dernière expédition qui le mène au Texas (1883). Dans le milieu des spécialistes de la météorologie, son Vade Mecum de l’Astronomie et sa Bibliographie générale de l’Astronomie sont considérés comme des apports majeurs au développement de l’astronomie moderne.

La disparition de cet éminent scientifique – astronome, météorologiste, géologue, géographe – et écrivain ne pouvait laisser les autorités montoises indifférentes. Se rappelant que Houzeau était né à Havré, le collège montois présidé par Henri Sainctelette s’empresse de décider de l’érection d’un monument. Le jour de l’inauguration est le lundi de la ducasse de Mons. Le lendemain du Lumeçon, en présence de responsables de l’Académie de Belgique et de l’Observatoire royal, les autorités politiques de la région – collège des bourgmestre et échevins, ainsi que les parlementaires dont Auguste Houzeau, le frère de l’astronome – rendent publique une œuvre totalement originale : pour la première fois en Wallonie, une place publique accueille en effet une colonne astronomique et météorologique.

Comme la décrit très précisément G. Quignon, elle mesure 7 mètres de haut et comprend deux parties, le piédestal et la colonne. Le piédestal a été taillé en une pièce en pierre bleue de Soignies. La face Nord-Est – dans l’axe de la rue principale – porte un médaillon de marbre blanc représentant, en buste, le profil droit de Houzeau. Autour du médaillon, outre une branche de feuilles de chêne aux glands dorés, ont été sculptés dans la pierre une lunette et une règle divisée. En-dessous, l’inscription en lettres dorées indique :

A

J C HOUZEAU DE LEHAIE

ERIGE PAR LE VILLE DE MONS »

Sur la face Sud-Est était encastrée à l’origine une plaque en marbre blanc portant un baromètre. Sur la face Sud-Ouest, à l’opposé du médaillon, les coordonnées géographiques précises du monument ont été gravées dans la pierre et dorées :

LATITUDE

SEPTENTRIONALE

50° 27’ 12’’

LONGITUDE EN TEMPS

PAR RAPPORT À BRUXELLES

1 m. 42 s.

PAR RAPPORT À GREENWICH

+ 15 m. 47 s.

ALTITUDE

34 m 51 c

Quant à la face Nord-Ouest elle présentait, comme son vis-à-vis – un grand thermomètre encastré dans une plaque de marbre blanc.

Sur le piédestal décoré à son sommet vient prendre place un monolithe de pierre bleue en forme d’obélisque. Cadran solaire original, la pyramide est disposée de manière à faire passer la méridienne par une des diagonales, l’arête S servant de méridienne (ligne horaire de midi). Aux sommets des arêtes Est, Sud et Ouest, trois styles dorés ont été tracés avec une inclinaison correspondant à la ligne des pôles. Les styles Est et Ouest donnent l’heure au moyen des lignes horaires tracées sur les faces adjacentes à la méridienne. Le style Sud est terminé par une plaque de tôle perforée d’un trou à travers lequel passe le rayon solaire à l’heure de midi, le long du style Sud. La méridienne de temps moyen est tracée de manière telle que l’on peut lire l’heure moyenne du lieu. Quant au sommet de la pyramide, il est couronné d’une sphère armillaire qui porte les signes des constellations zodiacales. À l’intérieur de la sphère, apparaît un globe terrestre traversé par un tube : à travers ce tube, on peut voir l’étoile polaire lors de son passage inférieur au méridien de Mons.

Lors de son inauguration, la première colonne météorologique du pays disposait d’une boite vitrée destinée à recevoir quotidiennement la carte du bulletin météorologique fourni par l’Observatoire royal. Par ailleurs, elle devait aussi être « équipée » d’un appareil montrant les phases de la lune. Remontant à 1890, le monument ne comporte plus actuellement ces attributs. Sa conception générale, assurément originale, était l’œuvre d’un industriel montois, Charles Delnest, par ailleurs conseiller communal (-1891) et surtout généreux mécène de ce projet. Il fut aidé par Lancaster et Bijl, assistants de l’Observatoire d’Uccle pour tout le volet des relevés techniques. Le monument et le médaillon représentant Houzeau sont dus, quant à eux, à un autre montois, le statuaire Charles Van Oemberg, aidé par Pette.

Formé à l’Académie de Bruxelles auprès du Liégeois Simonis notamment (1841-1847) puis protégé de Charles-Auguste Fraikin dont il fréquente l’atelier, Charles Van Oemberg (Limelette 1824 - Mons 1901) est un artiste bien connu des Montois lorsqu’il se voit confier de participer à la réalisation du mémorial Houzeau. Originaire de Limelette, installé ensuite à Bruxelles, il vient habiter à Mons en 1882 et, l’année suivante, il succède à Charles Brunin comme professeur de l’Académie de la cité du Doudou. Il y enseignera jusqu’en 1899. Avant sa désignation comme maître de jeunes artistes, Van Oemberg avait lui-même franchi les étapes de la reconnaissance en exposant ses œuvres d’inspiration lors de Salons. Engagé sur des chantiers de décoration d’édifices bruxellois (hôtel de ville, Bourse), il signe plusieurs bustes appréciés et reçoit une première commande importante quand son Allégorie de la Belgique est retenue pour illustrer le 25e anniversaire du règne de Léopold Ier. Elle est inaugurée à Wavre, en 1859. Van Oemberg participe ainsi au mouvement qui voient les principales villes belges se doter de monuments de personnalités ayant marqué l’histoire nationale. Réalisant de concert des œuvres d’inspiration, des statues officielles, voire des sujets religieux, des sujets historiques ou en rapport avec la colonie, Van Oemberg se fait un nom dans la sculpture de son temps et il n’est donc pas étonnant que ses bustes de personnalités soient si nombreux. Absorbé par son enseignement à partir de 1883, il semble que sa contribution au mémorial Houzeau soit l’une de ses dernières réalisations.

Sources

Polydore SWINGS, dans Biographie nationale, t. 29, col. 694-699

Monument Houzeau à Mons, dans Ciel et Terre, juin 1890, p. 177-183

G. QUIGNON, Monument Houzeau à Mons, dans Ciel et Terre, mai 1938, t. 54, n°5, p. 153-156

Jan VANDENBRUAENE, Astronomische gids voor België, VVS, 2009, p. 282-284

Jacques VAN LENNEP, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 596-598

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=E6570&objnr=10140354

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 674

Place Louise

7000 Mons

Paul Delforge

Paul Delforge

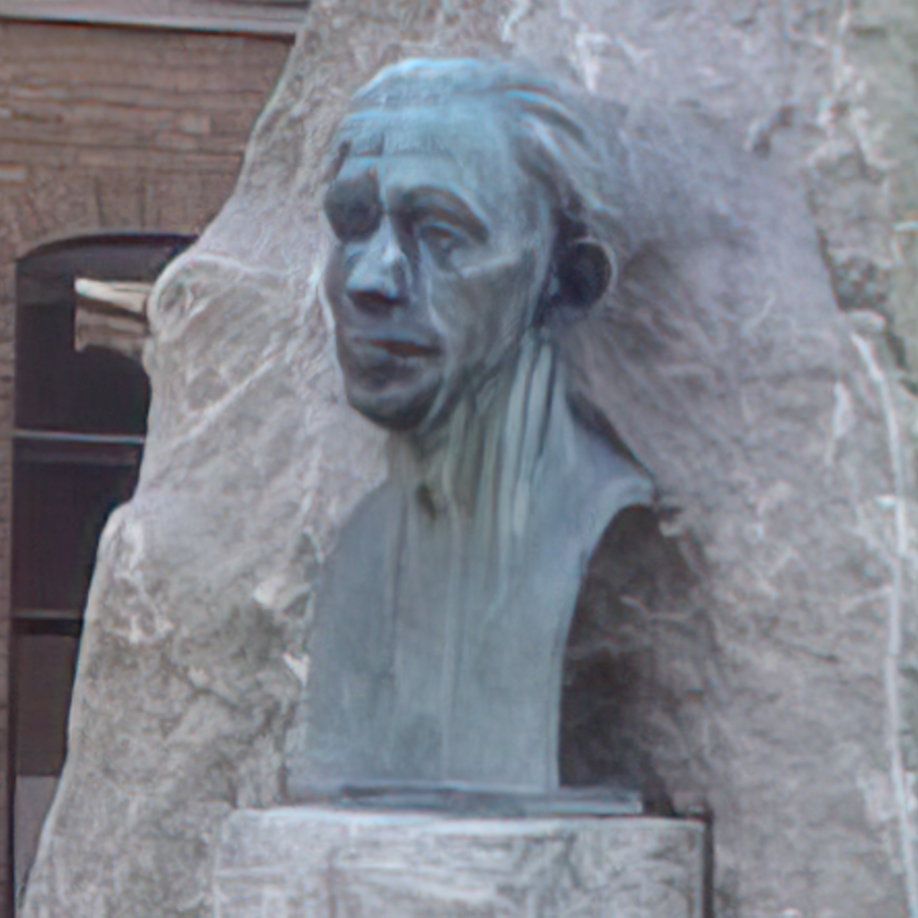

Monument Théophile GUIBAL

Monument « Devillez-Guibal », réalisé par (Louis-)Henri Devillez, 7 juillet 1902.

En 1836, à l’initiative documentée du gouverneur de la province de Hainaut, Jean-Baptiste Thorn, le Conseil provincial retient l’idée de créer une « École provinciale des Mines du Hainaut ». Dans un bâtiment acquis par la ville de Mons – un petit hôtel de maître de la rue des Ursulines –, l’établissement prend ses quartiers à partir de l’année scolaire 1837. Tant les autorités municipales que provinciales sont sensibles à l’enjeu d’un tel projet : former des ingénieurs capables de répondre aux besoins d’une industrie en plein essor, qu’il s’agisse des mines ou de la métallurgie. Dans un premier temps, seuls les « Montois » sont acceptés, dans la mesure où ils fournissent la preuve d’une connaissance des bases mathématiques nécessaires pour suivre la formation, et moyennant un minerval de 60 francs (l’équivalent de 40 journées de travail pour un ouvrier qualifié). La première année, 35 étudiants sont inscrits aux cours délivrés par cinq professeurs : Huet pour le dessin linéaire, Victor Vanden Broeck pour la chimie et la métallurgie, Germain Raingo pour la physique, la minéralogie et la géologie, Adolphe Devillez pour la mécanique, la mécanique appliquée et les constructions civiles, et Théophile Guibal pour la géométrie descriptive appliquée, l’exploitation des mines et la construction des machines. Pendant quarante ans, Guibal va contribuer au développement de l’École des Mines et lui donner ses lettres de noblesse, à l’instar de son homologue Devillez : de nature assez dissemblable, les deux hommes se complétèrent de façon heureuse pour le plus grand bien de leur École. Honoré par ses anciens étudiants de son vivant, Guibal est considéré, à l’égal d’Adolphe Devillez avec lequel il a fait ses études à Paris, comme le fondateur de la Faculté polytechnique de Mons.

Depuis juillet 1902, le monument installé dans la cour d’honneur des nouveaux locaux de la rue de Houdain en témoigne. Les deux hommes sont représentés côte à côte, identifiés par l’inscription suivante :

Adolphe-Barthelemy DEVILLEZ Theophile GUIBAL

1815 – 1891 1814 – 1888

Ingenieurs de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris

FONDATEURS EN 1837

de la Faculté Polytechnique de Mons

Originaire de Toulouse, Théophile Guibal (Toulouse 1814 – Mons 1888) a gagné Paris à la veille de ses 20 ans pour étudier à l’École centrale des Arts et des Manufactures. En 1836, au terme du cycle imposé de trois années, il défend un mémoire qui s’intéresse à l’extraction massive des houilles de puits très profonds et obtient le diplôme d’ingénieur-mécanicien. Engagé comme expert pour l’amélioration d’usines, il répond à l’appel à candidature lancé par la province de Hainaut et est immédiatement recruté. Adaptant les leçons suivies à Paris aux situations rencontrées dans le Hainaut, il visite nombre de sites industriels afin que son enseignement corresponde au mieux aux besoins des directeurs et patrons des exploitations du bassin montois. Parallèlement à ses activités d’enseignant, Guibal mènera aussi des expériences scientifiques afin de distiller les houilles fines d’une part, et de faciliter la ventilation des lieux où les travailleurs sont rassemblés d’autre part. Il dépose plusieurs brevets, dont celui du fameux « ventilateur Guibal ». Son Traité sur la ventilation des mines fera longtemps référence. Il préside aussi le Conseil d’administration de la Société de Baume et Marpent.

En 1877, lorsqu’il est admis à l’éméritat, Guibal quitte un établissement qui porte désormais le nom d’« École provinciale d’Industrie et des Mines du Hainaut établie à Mons ». En 1879, l’École déménage dans ses nouveaux locaux de la rue de Houdain. Elle occupe une place certaine dans la formation de ceux qui contribuent à la Révolution industrielle et au développement économique de la Wallonie. En 1880, l’Association des anciens (dont il est devenu le président) lui offre son buste. Alors que l’École venait de fêter ses 50 années d’existence (octobre 1887), Guibal décède, à Mons le 16 septembre 1888. Sous la conduite d’Auguste Macquet, l’École provinciale d’Industrie et des Mines du Hainaut étend encore ses activités au début du XXe siècle, en même temps que son statut évolue. En juillet 1905, dans le cadre du 75e anniversaire de l’Indépendance belge, l’École devient la Faculté polytechnique du Hainaut. Le 1er juillet 1906, les nouveaux locaux de l’École des mines du Hainaut sont définitivement inaugurés. Tant l’inauguration du monument Devillez-Guibal en 1902 que les anniversaires ou l’organisation, en septembre 1905, d’un Congrès sur l’expansion économique mondiale sont autant d’occasions d’affirmer le rôle et la place de la Faculté polytechnique au sein de la province wallonne, de saluer le rôle majeur joué par la province dans le développement de l’École (surtout son financement) et, pour les industriels (charbonniers et métallurgiques) d’insister sur son rôle bénéfique dans l’économie régionale.

Initiative de l’Association des anciens élèves de l’École des Mines de Mons, le monument Guibal-Devillez est inauguré le 7 juillet 1902 lors de la première visite officielle du prince Albert et de la princesse à Mons. Le dévoilement du monument n’est qu’une étape de la visite princière auprès des autorités hennuyères, mais elle est l’occasion de discours prononcés tant par le responsable de l’Association que par des industriels, présidents d’associations charbonnières. En novembre 1902, la province apportera son soutien (3.000 fr.) à une initiative qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues assister au dévoilement de la statue en bronze réalisée par Louis(-Henri) Devillez (1855-1941), le fils d’Alphonse, et offerte par l’École et l’Association à la ville de Mons.

Sculpteur, dessinateur et créateur de médaille, le montois Louis-Henri Devillez (1855-1941) a bénéficié très tôt de l’aisance matérielle familiale pour se consacrer aux beaux-arts ; élève libre auprès des Danse, Brunin et Van Oemberg à l’Académie de Mons, il se perfectionne à l’École des Beaux-Arts de Paris, auprès de P-J. Cavelier, et se spécialise définitivement dans le portrait. Commissaire dans plusieurs charbonnages du Couchant, L-H. Devillez n’a guère de souci de fortune et il parcourt régulièrement l’Europe pour son plaisir ; les lettres qu’il adresse alors à sa mère sont truffées de descriptions instructives sur son époque. Régulièrement le crayon à la main, ce sont surtout ses amis, ses parents et ses rencontres qu’il représente. Ses sculptures comme ses médailles sont fort appréciées et reçoivent plusieurs prix ; il travaille aussi bien le marbre, que la terre, le plâtre ou le marbre ; cependant, l’artiste produit peu et a une propension à ne pas achever ses entreprises. Mons eut néanmoins la chance de disposer du monument Guibal-Devillez, des bas-reliefs aux élèves de l’École des Mines morts pendant la Grande Guerre, du monument Sainctelette, de diverses médailles, voire d’un Saint-Georges terrassant le dragon (œuvre en plâtre qui fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale). Disposant d’un atelier à Paris, où il séjourne annuellement plusieurs mois, Devillez se fait aussi mécène et collectionneur de tableaux. Encourageant les jeunes artistes, il possédait des dizaines de toiles, dont des Gauguin, Manet, Navez, Monet… ; à Mons, sa galerie d’art de la rue des Compagnons, construite selon ses instructions, était bien connue. Devillez possédait aussi de nombreuses œuvres du peintre Eugène Carrière, avec lequel il s’était lié d’amitié. Le sculpteur signa le buste du peintre français au Père Lachaise, tandis qu’un portrait de Devillez en pied, peint par Eugène Carrière en 1887, se trouve dans les collections du Louvre, à Paris.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Indépendance belge, 8 juillet 1902

Willy STAQUET, Un fleuron intellectuel du Hainaut : la faculté polytechnique de Mons, Mons, 1990

Christiane PIÉRARD, dans Biographie nationale, t. 31, col. 252-259

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 463

Rue de Houdain 7

7000 Mons

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Marcel GILLIS

En dépit de l’éclatement de la Grande Guerre qui vient le surprendre alors qu’il sort à peine de l’adolescence, Marcel Gillis (1897-1972) poursuit une formation brillante à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, sa ville natale. Doué pour le dessin et la peinture, il développe une prédilection pour les paysages, les portraits, les compositions religieuses et les natures mortes. « Montois cayaux », il signe surtout, en 1932, une huile évoquant un épisode majeur de la Première Guerre mondiale : le miracle des Anges lors de la bataille de Mons, qui évoque le 23 août 1914 et le repli « miraculeux » d’un corps expéditionnaire britannique face à une armée allemande beaucoup plus nombreuse. Par ailleurs, les scènes de la vie quotidienne du Borinage inspirent aussi une œuvre souvent teintée d’ironie : celle-ci est surtout la caractéristique des caricatures qu’il publie dans le périodique dialectal El Dragon. Chansonnier et auteur dialectal fécond, Marcel Gillis illustre lui-même ses trois volumes d’œuvres patoisantes, Chansons et poésies, publiés en 1931, 1940 et 1971. « Des œuvres comme Tableaux d’Procession et Les Cayaux resteront parmi les meilleures œuvres dialectales montoises ». À la fin des Tableaux, il avait d’ailleurs composé un couplet supplémentaire et final à l’Air du Doudou. Nommé conservateur du Musée des Beaux-Arts de Mons (1928-1965), co-fondateur du cercle artistique « Les Loups » (1929) et membre du Cercle « Bon Vouloir », Marcel Gillis est une figure marquante de la vie culturelle montoise pendant près d’un demi-siècle, contribuant activement au développement des activités artistiques, littéraires et folkloriques. Au lendemain de son décès, s’est très vite constitué un comité soucieux de conserver, par un monument, la mémoire du chansonnier, du poète et du peintre. Par ailleurs, l’asbl des Montois Cayaux, créée en 1975, s’attache à promouvoir et à perpétuer la littérature patoisante de Mons.

La réalisation du monument Gillis est confiée à Raoul Godfroid (1896-1977), un autre artiste montois, contemporain de Marcel Gillis. En bronze, un buste est fixé de façon hardie sur un petit socle en pierre, en taille directe, le tout étant scellé sur une grande stèle en pierre calcaire brute. Située dans le Jardin du Mayeur, au cœur de Mons, à deux pas de la statue du Ropieur, gamin emblématique de l'humour montois, la stèle comporte, sur la partie inférieure, des inscriptions légèrement gravées et peintes, indiquant sobrement :

MARCEL Gillis

POETE – PEINTRE 1897-1972

CHANSONNIER MONTOIS

Né quelques mois avant Gillis, Godfroid a d’abord étudié à l’École normale de Mons, avant de suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale. Paul Dubois et Léon Gobert guident ses premiers pas (1917-1920), avant qu’il ne se rende à Paris, à l’Académie du Louvre, puis à l’Académie de la Grande Chaumière. Là, il rencontre le sculpteur Bourdelle dans l’atelier duquel il travaille. À son retour à Mons (1922), il enseigne dans différents établissements d’enseignement moyen avant d’entrer comme professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Mons (1933), puis d’en être nommé directeur (1951-1961). Il dirige également l’École supérieure d’Architecture et l’Institut d’Urbanisme de la ville de Mons, tout en poursuivant une activité de sculpteur en taille directe (style que l’on reconnaît bien sur la stèle Gillis), d’architecte, de restaurateur de maisons anciennes, de céramiste, de faïencier et de médailleur. Il signe plusieurs monuments visibles dans l’espace public de Mons. Lui aussi animateur de la vie artistique montoise, Raoul Godfroid a été l’un des créateurs de la Fondation Plisnier (1954), le romancier étant un ami de longue date. Résistant par la presse clandestine durant la Seconde Guerre mondiale, actif au sein de Wallonie libre qui n’est pas la seule association où il défend ses convictions wallonnes, Godfroid est encore l’auteur d’une monographie intitulée Les origines françaises de la peinture flamande du XVe siècle. En 1943, il avait aussi contribué à l’ouverture de la Maîtrise de Nimy dont les potiers travailleront à la renaissance du grès dans un esprit de lutte contre le rationalisme et le fonctionnalisme.

La Vie wallonne, III, 1973, n°343, p. 191

Christiane PIÉRARD, L'hôtel de ville de Mons, dans Carnets du Patrimoine, Namur, MET, 1995, n°10, p. 26

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 731

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 629 et 638

L’Avant-Poste, juillet-août 1930, n°8, p. 16-18

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOÉ, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 163

Jean GILLIS, Marcel Gillis mon père. Peintre, poète, chansonnier montois, édité par « Les amis de Marcel Gillis » de l'Association des Montois Cayaux, 1985

Jardin du Mayeur

7000 Mons

Paul Delforge