Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

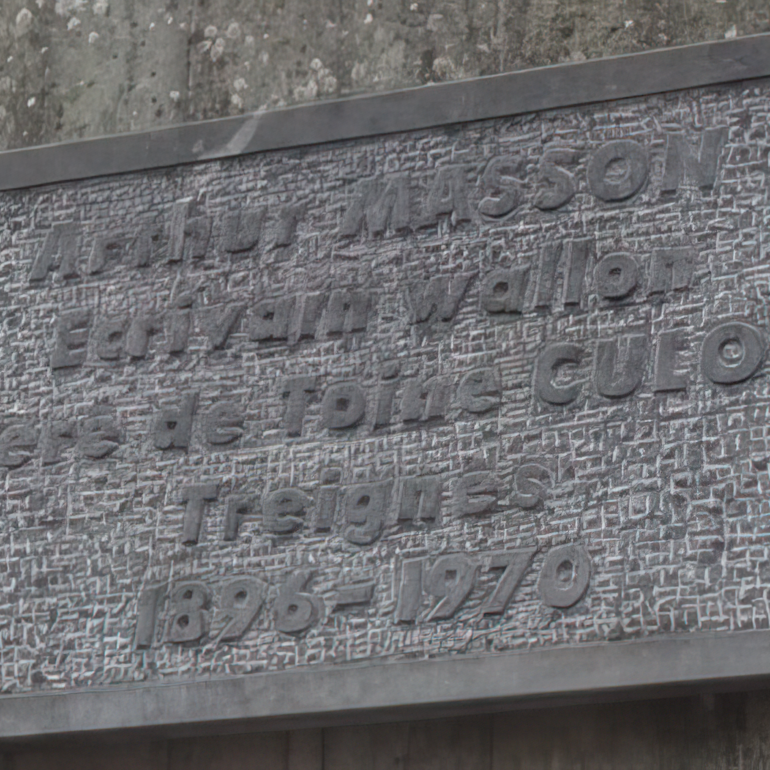

Plaque Arthur MASSON

Plaque à la mémoire d’Arthur Masson, réalisée à l’initiative des autorités locales, du gouvernement wallon et du Comité central de Wallonie, 18 septembre 1997.

De manière très discrète, une plaque de pierre rend hommage, à Namur, au célèbre écrivain Arthur Masson, père de Toine Culot. Cette plaque est apposée sur le mur de l’escalier donnant accès à l’esplanade située devant le greffe actuel du Parlement wallon. La plaque est très symbolique, mentionnant simplement :

Arthur Masson

Ecrivain wallon

Père de Toine Culot

Treignes

1896-1970 ».

L’endroit qui a été choisi est lui aussi doublement symbolique. En janvier 1974, en effet, alors que la ville de Namur s’était dotée d’une nouvelle place, il avait été décidé de la dénommer « square Arthur Masson ». Président du Comité pour le souvenir d’Arthur Masson, le docteur Robaux avait convaincu les forces vives namuroises de rendre ainsi hommage à l’écrivain récemment disparu ; à l’époque, une plaque de rue avait été apposée qui expliquait, brièvement, qui était Arthur Masson :

| SQUARE ARTHUR MASSON 1896 – 1970 PERE DE L’IMMORTEL TOINE CULOT BIENHEUREUX LES SEMEURS DE JOIE. |

Vingt-trois ans plus tard, en septembre 1997, le bâtiment devant lequel la nouvelle plaque est inaugurée est alors occupé par le Cabinet du Ministre Michel Lebrun, qui n’est autre que le bourgmestre « empêché » de Viroinval, patrie de Toine Culot.

La dédicace gravée dans la pierre bleue est évidemment plus discrète que la fontaine Rahir inaugurée en 1998 devant l’espace Masson à Treignes ou que la statue située à Rièzes. Il n’empêche. Les autorités namuroises et wallonnes rendent ainsi hommage à l’écrivain dont le nom est immédiatement associé à celui de son héros, Toine Culot.

Pourtant, Arthur Masson – professeur de l’Athénée de Nivelles avant d’enseigner à l’École normale de Nivelles entre 1922 et 1946 – n’est pas que l’auteur de la seule saga des Toine Culot. Son œuvre hésite longtemps entre la poésie et le conte et il publie pratiquement un livre par an entre 1946 et 1970. À la fin des années 1960, Un Gamin terrible remporte d’ailleurs un certain succès en librairie. Néanmoins, le truculent personnage inventé en 1938 reste le préféré des lecteurs qui attendent le récit de ses aventures sous forme de feuilleton dans les pages de La Libre Belgique avant de se jeter sur des livres qui narrent les aventures d’un petit monde qui est à la Wallonie ce que sont à Marseille Fanny, César, Marius ou Topaze : Tchouf-Tchouf, le médecin, Adhémar Pestiaux, le droguiste, l’Abbé Hautecoeur ou encore T. Déome.

L’inauguration du « monument » s’est déroulée dans le cadre des Fêtes de Wallonie à Namur. Le dévoilement s’est réalisé en présence du bourgmestre Jean-Louis Close, du ministre Bernard Anselme et du président du Comité central Claude Willemart. Le bourgmestre ff de Viroinval, Jean-Pol Colin était aussi présent. La plaque dédiée à Arthur Masson s’ajoute à celles déjà nombreuses qui honorent des figures majeures de la cité dans l’ensemble des rues de Namur. Elle s’inscrit désormais sur la traditionnelle route des plaques parcourue chaque année durant les Fêtes de Wallonie.

Sources

- Vers l’Avenir et La Meuse, 19 septembre 1997

- Robert BRONCHART, Arthur Masson ou le plaisir du partage (1896-1970), Charleroi, Institut Destrée, 1999

- Paul DELFORGE, Cent Wallons du Siècle, Liège, 1995

- A. DULIÈRE, Biographie nationale, 1977-1978, t. 40, col. 627-632

- Marcel LOBET, Arthur Masson ou la richesse du cœur, Charleroi, Institut Destrée, 1971

- Informations communiquées à Marie Dewez par Marie-Laurence Leroy, directrice de l’Espace Arthur Masson

Square Arthur Masson 6

5000 Namur

Paul Delforge

Guy Focant

Ilot Saint-Luc à Namur

Complexe immobilier de 12.520 m2 édifié de 2001 à 2003 sur le site de l’ancienne clinique Saint-Luc, au pied du pont de Louvain, d’après les plans du bureau Impact, cet ensemble en forme de bateau dont la coque se terminerait par une série de bâtiments aux toits arrondis comprend cinq unités de cinq à huit niveaux, autour d’une placette centrale, agrémentant la circulation piétonne du quartier. Un grand voile de briques, beau geste dynamique, suit la courbe de la voirie qui longe l’îlot. Une tour de 25 m de haut, rappelant celle du Centre administratif de l’ancien MET, constitue l’élément le plus élevé de cette réalisation, d’où la vue s’étend sur toute la capitale wallonne jusqu’à la citadelle.

Les services de l’Agriculture

Depuis juin 2004, les services centraux de ce qui était jusqu’il y a peu la Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne (aujourd’hui intégrée à la Direction générale « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ») ont été regroupés dans cet ensemble construit derrière la gare de Namur, à l’intersection de plusieurs voiries. Cette infrastructure à la fois séduisante et performante abrite non seulement les agents de l’Administration, mais aussi le cabinet du Ministre en charge de la matière. Tout comme le Centre administratif du MET achevé cinq ans plus tôt et celui érigé peu après sur le site de l’ancienne maternité provinciale, l’ensemble des bureaux de l’îlot Saint-Luc s’inscrit dans la politique actuelle de regroupement des services publics régionaux, à Namur, dans des bâtiments neufs, la réaffectation du patrimoine ancien semblant avoir atteint actuellement ses limites par rapport aux besoins.

On rappellera que la régionalisation de la politique de l’agriculture fut réclamée très tôt par les partis fédéralistes wallons outrés de la mainmise flamande permanente sur ce secteur et sur ses importantes aides publiques nationales, puis européennes, mais aussi qu’elle ne fut – pour ce motif, comme souvent – concrétisée que tardivement et par petites étapes.

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Hôtel Kégeljan

Après la destruction de l’hôtel de ville place d’Armes en 1914, la Ville de Namur acquit en 1919 l’hôtel particulier construit rue de Fer dans l’esprit « néo-Renaissance flamande » entre 1878 et 1880 pour les époux Kégeljan-Godin, par l’architecte bruxellois Henris Beyaert, dont il s’agit d’une des créations les plus harmonieuses. Exemple parfait du style éclectique dont l’architecte était un important représentant, l’hôtel Kégeljan présente une façade d’une rigoureuse symétrie et richement décorée : nombreux balcons, consoles, balustres, obélisques, chapiteaux corinthiens, coquillages, etc. Bombardé en 1944, reconstruit en 1947, l’hôtel Kégeljan abrita les services communaux jusqu’à la construction d’un plus vaste édifice, entamé dans son prolongement en 1981 en raison de la fusion de communes. Depuis lors, un nouveau bâtiment permet de relier par un couloir ce nouvel Hôtel de Ville et l’hôtel Kégeljan, que la Ville a remis en valeur entre 1997 et 2001.

1988 : le premier siège namurois de l’Exécutif régional

Après la construction du nouvel hôtel de ville de Namur dans les années 1980, l’hôtel Kégeljan abrita de 1988 à 1992 le siège de la présidence de l’Exécutif régional wallon, jusqu’alors installée à Bruxelles. Celui-ci était dirigé par le socialiste namurois Bernard Anselme et comprenait les socialistes André Baudson, Edgard Hismans et Alain Vanderbiest (tous trois décédés depuis) et les sociauxchrétiens Amand Dalem, Albert Liénard (également décédé) et Guy Lutgen. Alors que les autres cabinets ministériels ne s’implanteraient que progressivement à Namur, celui du Ministre-Président prit partiellement ses quartiers dans les étages de l’hôtel Kégeljan, dont le rez-de-chaussée abritait les bureaux ministériels et la salle de réunion de l’Exécutif. Bien que le nouveau siège de la présidence ait été inauguré en juin 1991, ce n’est que dans le courant de 1992 que le successeur de Bernard Anselme put quitter, avec son cabinet, la rue de Fer pour la rue Mazy et la Maison jamboise. La Ville récupéra son ancien hôtel de ville ultérieurement.

"Désigné en mai 1988 Ministre-Président de l’Exécutif de la Région wallonne, je me devais d’engager une course contre la montre pour verrouiller la localisation des institutions. On commença par les symboles. Il fallait que le Conseil des Ministres et le Ministre-Président soient à Namur. Il n’y avait guère d’infrastructures pour les accueillir, certes. Même la Maison jamboise, rebaptisée depuis « Élysette », depuis peu acquise par la Région, avait partiellement brûlé pendant l’ été... La Ville mit à notre disposition l’ancien Hôtel de Ville, rue de Fer. L’installation s’y fit juste avant les Fêtes de Wallonie 1988. L’endroit était sympathique, mais exigu et mal commode. Le bruit des séances du cinéma voisin traversait parfois les murs, et la salle de gouvernement servait aussi de salle à manger, de salle de réunion, de salle de presse, de salle de réception... Pour résoudre les problèmes de place, il avait fallu disperser le cabinet sur deux autres implantations à Jambes. Tout cela ne simplifiait pas le travail quotidien". Témoignage de Bernard Anselme, in L’Aventure régionale, p. 124

Rue de Fer, 42

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Collection privée

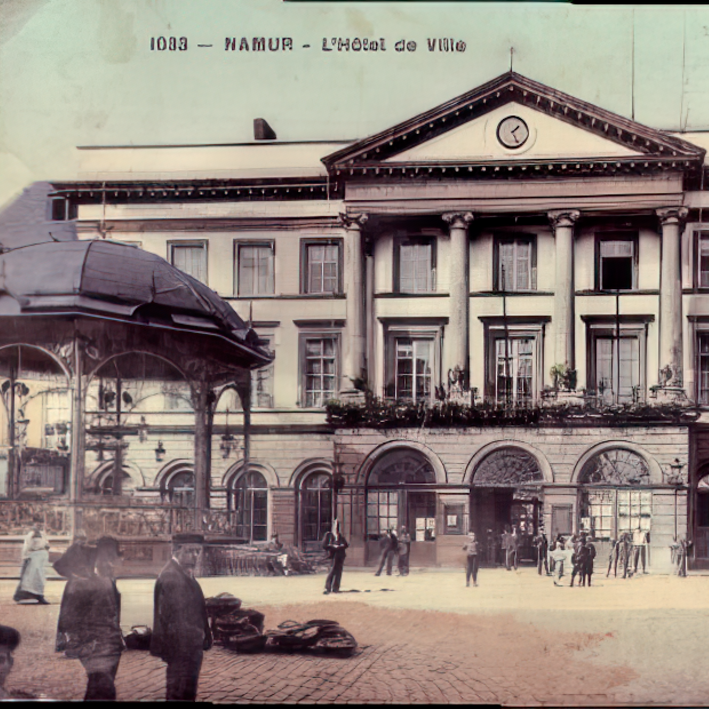

Hôtel de ville de Namur du XIXe siècle

À l’origine sur la place d’Armes, l’hôtel de ville de Namur fut incendié par les Allemands en août 1914 et installé après la guerre à un tout autre endroit, rue de Fer. L’édifice précédent datait de 1828 et avait remplacé un premier hôtel de ville datant du XVIe siècle. Imposant et de style néoclassique, l’hôtel de ville du XIXe siècle consistait en un long bâtiment de trois étages avec un soubassement agrémenté d’arcades et, en son centre, un avant-corps composé de colonnes ioniques et surmonté d’un fronton. Le dernier étage était agrémenté d’une élégante corniche. D’abord remplacé par une série de cafés, ce bâtiment se trouvait à l’emplacement de l’actuel magasin « Inno ».

1891 : le deuxième Congrès wallon

Organisé à Namur les 25 et 26 décembre 1891 et présidé par Édouard Termonia, le second Congrès wallon est essentiellement orienté autour de problèmes stratégiques : faut-il créer un parti à caractère wallon ou doit-on s’interdire toute activité directement politique ?

Le Congrès décide de s’organiser autour d’un Comité permanent composé de membres de diverses régions. Les questions abordées au cours de la séance du 26 décembre portent sur les subventions à allouer à l’art dramatique wallon et sur la sauvegarde des intérêts des fonctionnaires wallons via un bilinguisme limité en Flandre aux seuls fonctionnaires en contact avec le public néerlandophone.

Bâtiment disparu, Place d'Armes

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

P.-H. Tilmant

Fortifications comtales de Namur

Ville de Meuse, Namur est habitée depuis le Néolithique. Fortifiée à l’époque romaine, elle devient centre commercial à l’époque mérovingienne. C’est toutefois au Xe siècle que le sort de Namur bascule : l’installation du premier comte de Namur Bérenger donne à la ville son titre de capitale. La population s’accroît de manière impressionnante et se propage au-delà du confluent, sur la rive gauche de la Sambre.

La rive droite de la Meuse fait quant à elle partie des possessions liégeoises et échappe à la juridiction des comtes de Namur. Réunissant l’ensemble depuis la fin du XIIe siècle, une enceinte clôture la ville et est renforcée par une série de tours dont trois subsistent. Namur devient à l’Époque moderne une des plus importantes places fortes d’Europe ; les fortifications se développent encore à la fin du XIVe siècle, une enceinte bastionnée double les remparts au XVIIe siècle et est une nouvelle fois renforcée par Vauban.

Trois témoins de l’ancien système de défense de Namur sont toujours visibles actuellement.

Située rue Basse-Marcelle, la tour Baduelle, dite également tour de la Monnaie, constitue un vestige de l’enceinte urbaine du XIVe siècle. Située en retrait de la rue dans une cour d’école dont l’accès est privé, il s’agit d’une tour semi-circulaire aujourd’hui à l’état de ruine très avancé et dont une portion de rempart est partiellement conservée à gauche.

Le beffroi de Namur, situé derrière la place d’Armes et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, était autrefois appelé tour Saint-Jacques. Cet édifice circulaire érigé en calcaire était compris dans la troisième enceinte de la ville, construite en 1388 sur les plans de l’architecte Godefroid de Boufiaule à la demande du comte de Namur Guillaume Ier. Probablement transformée au XVIe siècle, elle fut également restaurée par le magistrat de la ville en 1733. La tour de défense devient officiellement le beffroi de Namur en 1746 après l’incendie de celui de Saint-Pierre-au-Château. La construction, haute de trois étages, est coiffée d’un campanile en bois terminé par une flèche bulbeuse.

Enfin, la tour Marie Spilar est elle aussi un vestige de la troisième enceinte namuroise. Construite de 1388 à 1390 en moellons de calcaire, il s’agit également d’une tour semi-circulaire massive, cette fois sur deux étages et toiture d’ardoises. Les Espagnols poursuivent la défense de la ville à l’Époque moderne.

Charles Quint impose la construction d’un nouveau rempart en 1522 et trois grandes campagnes de travaux s’étalent entre 1630 et 1690. Deux bastions sont accolés à la muraille médiévale, les fossés sont élargis et de nouvelles portes d’entrée sont érigées. De celles-ci, seule subsiste la Porte de Bordial, sur la rive droite de la Sambre, caractérisée par son bossage baroque typique de l’époque.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

Coqs de l'Elysette

« Le coq wallon » qui se trouve à proximité du bassin du jardin de l’Élysette à Namur, siège du Gouvernement wallon, est une commande du Ministre-Président (de 1994 à 1999) Robert Collignon (en remplacement de L’Envol de la Wallonie de René Julien, finalement installé à Liège quai Van Beneden). Cette audacieuse sculpture monumentale en métal est l’oeuvre du couple franco-belge Léon et Peggy de Pas, installé à Chaumont-Gistoux. Salvador Dali, entre autres, admirait beaucoup l’art de Léon de Pas, né en 1925, dont les créations sont exposées dans des dizaines de pays différents.

Un autre coq en bronze, posé sur une reproduction en pierre de la carte de Wallonie, se trouve à l’arrière du bâtiment de l’Élysette. Il est l’oeuvre du sculpteur Martin Guyaux.

Rue Mazy 27

5100 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant (SPW)

Ancien couvent des Célestines

Bâti entre 1635 et 1658, le couvent namurois des soeurs Célestines formait un vaste ensemble dont l’aile principale abritait la salle capitulaire, le réfectoire, etc. La façade principale compte une dizaine de travées sur deux niveaux et est édifiée en brique et pierre bleue. Très sobre, le bâtiment constitue un bel exemple d’architecture traditionnelle mosane. Le monastère ou du moins son aile centrale, la seule qui subsiste, connut diverses affectations après la Révolution française, la dernière étant de servir de réserve aux ateliers communaux. Dans le cadre de la vaste campagne de réhabilitation de l’îlot des Célestines et du quartier lui-même, l’aile centrale de l’ancien couvent fut restaurée par les architectes Christian Dejardin et Jean-Pierre Wargnies (de l’Atelier de l’Arbre d’Or), à la fin des années 1990, tandis que les architectes Olivier De Sorgher et Nicolas Giomorey (du Bureau Dupont) restaurèrent plus tard, eux, pour l’IPW l’édifice non classé construit au xixe siècle à l’emplacement de l’ancienne entrée du couvent.

Dix ans, trois Ministres, trois partis

Inauguré en février 1998, l’ancien couvent des Célestines abrite à partir de 2004 le cabinet du Ministre socialiste de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine Jean-Claude Marcourt. Avant celui-ci, les lieux avaient accueilli le cabinet du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture, le social-chrétien Guy Lutgen (1998-1999), puis celui du libéral Michel Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement (1999-2004).

Le siège de l’Institut du Patrimoine wallon

À quelques mètres à peine du cabinet ministériel, le siège central de l’Institut du Patrimoine wallon se situe depuis mars 2002 dans une maison de maître néoclassique construite au xixe siècle à l’emplacement de l’ancienne conciergerie du couvent des Célestines. Cet immeuble avait servi de bureaux à la ville de Namur jusqu’à son rachat par la Région en même temps que l’ancien couvent. Les architectes chargés de sa réaffectation ont habilement installé quatre niveaux et demi de locaux dans un espace qui n’en comptait que deux auparavant, tout en respectant la structure et le caractère de l’édifice.

Le siège de l’Union des Villes et Communes

À deux pas de l’ancien couvent, de l’autre côté de la rue de l’Étoile (no 4) et face aux anciens bâtiments du moulin du même nom intégrés dans le projet de cabinet ministériel, le nouveau siège de l’Union des Villes et Communes de Wallonie se trouve dans une construction contemporaine de qualité, audacieuse de modernité, nichée dans un très bel espace vert. Conçu par l’architecte Wargnies de l’Atelier de l’Arbre d’Or, ce bâtiment a été inauguré le 22 juin 2004.

Architecture

Il s’agit d’une bâtisse traditionnelle en brique et pierre bleue, conservant aux deux niveaux des fenêtres à croisées et à queues de pierre. À gauche, les fenêtres du rez-de-chaussée présentent un linteau bombé à clé. À l’extrême droite s’étend une large zone remaniée, à l’exception cependant du reste d’une porte originelle. Celle-ci possède des montants chainés taillés obliquement, terminés par un congé.

Notons les grandes ancres en Y, les harpes d’angle et la corniche de pierre en doucine. On suppose une réfection du pignon au XVIIIe siècle. Lors des remaniements des XIXe et XXe siècles, certaines croisées ont été supprimées et certaines fenêtres transformées en porte.

Place des Célestines

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

G. Focant SPW

Élysette

Située à Jambes, en bord de Meuse, cette demeure privée fut construite en 1877 par Xavier Thibaut-Éloin, maître-tanneur, à la place d’une précédente habitation à cet endroit. De plan rectangulaire, elle s’élève sur trois niveaux. Le « château Thibaut » sera revendu en 1923 et occupé par plusieurs propriétaires dont le bourgmestre de Jambes Raymond Materne dans les années 1960 avant de devenir propriété publique. Rénové dans les années 1990, l’édifice changea peu à l’extérieur, à l’exception d’un étage supplémentaire, ajouté au volume central. L’intérieur fut, quant à lui, entièrement rénové et le parc se trouvant à l’arrière, totalement aménagé.

La présidence de l’Exécutif wallon

Appartenant jusqu’alors à la ville de Namur qui en avait « hérité » de la commune de Jambes, la « Maison jamboise » est acquise par l’Exécutif régional dès 1985 afin d’y installer un cabinet ministériel, mais le changement de coalition à la fin de cette même année reporte sine die la concrétisation de ce projet. Il ne sera réactivé qu’après le retour du PS au pouvoir, par l’Exécutif dirigé par le Namurois Bernard Anselme, qui prévoit d’y installer son propre cabinet. À ce moment, le bâtiment est inoccupé et s’est dégradé lentement, un incendie l’a même ravagé en 1988. La réhabilitation du bâtiment est confiée à l’architecte Francis Haulot et

les travaux durent ensuite une année environ. Le siège de la présidence de la Région est inauguré le 7 juin 1991. Il comporte quatre niveaux : au rez-de-chaussée se trouvent notamment les salles de réception des hôtes de la Région ainsi que la salle réservée aux réunions du Conseil des ministres ; le premier étage abrite le bureau du Ministre-Président, des secrétariats et une salle de réunion. De l’autre côté du parc, de vastes bâtiments abritent les services du cabinet proprement dit.

Depuis Bernard Anselme en 1991 et jusqu’au printemps 2009, cinq Ministres-Présidents se sont succédés dans les lieux : Guy Spitaels (de janvier 1992 à janvier 1994) dont l’arrivée eut pour effet collatéral inattendu le surnom d’Élysette donné par la presse au bâtiment et qui lui est resté, Robert Collignon (1994-1999), Elio Di Rupo (1999-2000 et 2005-2007), Jean-Claude Van Cauwenberghe (2000-2005) et Rudy Demotte (été 2007).

"Sous la présence tutélaire d’une citadelle désormais grande ouverte, le désespoir ne règne pas au coeur de la Présidence. Par les larges baies de la Maison jamboise, un soleil plus ardent semble jaillir, en mille reflets changeants, d’une Meuse empressée de retrouver sa Sambre. Non loin au confluent des artères wallonnes, dans une onde faussement nonchalante, un bâtiment – le Parlement – se mire, sobre et majestueux comme la fonction qu’ il incarne. Face à face, solidement établis dans leur capitale namuroise, exécutif et législatif wallons semblent s’adresser un regard complice, un regard résolument tourné vers l’avenir". Témoignage de Jean-Claude Van Cauwenberghe, in L’Aventure régionale, p. 315.

Rue Mazy 25-27

5100 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Eglise Saint-Sébastien de Loyers

L’église Saint-Sébastien, proche du château, est un petit édifice gothique en calcaire, fortement remanié au XIXe siècle. Elle se compose d’un plan très simple comprenant un chœur à trois pans précédé d’une travée droite, d’une nef flanquée de deux chapelles et d’une tour latérale. L’église et le cimetière ont conservé de nombreux monuments funéraires des XVIe et XVIIe siècles.

Parmi ceux-ci se trouve la dalle de Godefroid d’Ève et d’Hélène de Salmier, datée de 1552, encastrée dans le mur de clôture de l’ancien cimetière et mentionnant elle aussi l’ancien comté de Namur. De cette dalle à effigies, il ne reste pourtant que trois fragments. Sur la bordure de l’un d’eux se trouve une inscription en minuscules gothiques: « Godefroid d’Eve, chevalier de Loyers, en son temps bailli de Bouvignes, lieutenant sous Monsieur le marquis de Berghes, capitaine général du duché de Luxembourg et comté de Chiny et depuis lieutenant sous monsieur le sénéchal du Hainaut, gouverneur et souverain bailli du pays et comté de Namur (…) ».

Rue de Bossimé 24

5101 Loyers

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Martin de Dave

En 1284, le comte de Flandre et de Namur Guy de Dampierre donne en héritage à Warnier de Dave les droits seigneuriaux et de justice qu’il y possédait. Les seigneurs de Dave jouent en effet depuis les origines un rôle important dans le comté de Namur : ils possèdent de nombreux autres fiefs et une résidence seigneuriale en bord de Meuse.

L’église Saint-Martin de Dave, située en bordure de Meuse, est une petite bâtisse d’origine romane, en grande partie reconstruite au cours des siècles suivants. Du XIe siècle subsistent l’amorce de la nef centrale et le gros-œuvre de la tour massive de plan carré surmonté d’un étage ardoisé octogonal qui fait corps avec une haute flèche bâtie au XVIe siècle. Le vaisseau composé de trois nefs date quant à lui de la première moitié du XVIIe siècle. L’intérieur abrite un mobilier et des œuvres d’art datées principalement des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles parmi lesquels on retrouve un maître-autel Louis XV et des autels baroques. Le collatéral sud abrite toujours plusieurs monuments funéraires.

Dans le coin sud-est de l’église se trouve le mausolée de Jean de Boullant et Catherine de Fexhe, portant une référence à Charles Quint. Cette tombe monumentale de 1535 est composée d’une dalle, d’un coffre et d’une plinthe. Les gisants, taillés dans le calcaire noir, sont représentés en prière. L’homme porte son armure et son épée, son épouse est couverte d’un long voile de veuve. Le coffre du mausolée, taillé quant à lui dans du calcaire de Meuse, ne possède que trois faces car il était à l’origine accolé à une paroi. La dalle est couverte d’une longue inscription gravée en lettres gothiques : « Messire Jehan de Boullant, seigneur de Roly et de Dave, conseiller et chambellan de notre sire très redouté et dame Monseigneur le duc et duchesse d’Autriche et de Bourgogne (…) ».

Rue de la Vieille Église

5100 Namur

Frédéric MARCHESANI, 2013