Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

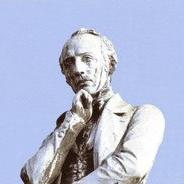

Statue John COCKERILL

Décédé en 1840 lors d’une mission à Varsovie, John Cockerill laisse une société au bord de la banqueroute tant la diversification des activités est grande et peu maîtrisée. Une importante restructuration soutenue par le gouvernement conduit à la création, en 1842, de la Société Anonyme pour l’Exploitation des Etablissements de John Cockerill, placée sous la direction d’un cousin et neveu par alliance, Gustave Pastor. Les affaires reprennent fortement et la dette s’éteint progressivement. Placée sous la direction d’Eugène Sadoine à partir de 1865, la société connaît une année record en 1872-1873.

Dans le même temps, le corps de John Cockerill a été embaumé par un médecin polonais et il faut attendre juin 1867 pour qu’il soit rapatrié au cimetière de Seraing. Tandis que la ville de Liège choisit de donner le nom de Cockerill à l’une de ses places, Seraing lance une souscription publique pour élever une statue de fer en l’honneur de son exceptionnel capitaine d’industrie. La conjoncture est plus favorable qu’en 1840. Plus de 50.000 francs sont réunis en subsides communaux et gouvernementaux. Un concours est lancé ; deux sculpteurs sont invités à présenter une maquette et celle d’Armand Cattier (1830-1892) est retenue.

Français né à Charleville et installé à Bruxelles où il a fait ses études à l’Académie, il a eu Louis Jéhotte comme professeur et a fréquenté l’atelier d’Eugène Simonis. Répondant à de nombreuses commandes publiques (hôtel de ville de Bruxelles, les Boduognat, Ambiorix et Vercingétorix pour les portes des fortifications d’Anvers, et bien d’autres allégories souvent du travail voire du progrès) ou privées (bustes), Cattier réalise par ailleurs d’initiative des œuvres inspirées par l’antiquité ou la vie populaire. Parmi les références qu’il peut présenter avant de réaliser la statue de John Cockerill figure une petite statuette en bronze, intitulée Mémorial de l’épidémie de choléra de 1866 (Bruxelles, 1867).

Désigné par les autorités sérésiennes, Armand Cattier livre « une statue de bronze de John Cockerill, la jambe gauche en avant, la main gauche soutenant le coude droit, la main droite soutenant le menton. Derrière lui, un billot contre lequel est appuyée une roue dentée, supporte une enclume enveloppée d’une large feuille (probablement un plan) ». Le bronze est signé sur une partie plate de l’enclume (Armand Cattier / 1870) et « la marque de fonderie (des Bronzes à Bruxelles / Directeur Alph. Verhaeren) se trouve sur un pan de la terrasse, du côté de la roue dentée » (Heirwegh). Le tout prend place sur un socle de petit granit dont la face avant porte le blason de Cockerill, avec ses cinq coqs et sa devise « Courage to the last ». Sous le blason, apparaît sobrement l’inscription gravée dans la pierre :« John Cockerill 1790 – 1840 ».

Par rapport aux statues réalisées précédemment, celle de Cockerill innove totalement par la présence d’une nouvelle iconographie. Sur le côté droit du socle, l’inscription Intelligence est en effet encadrée des figures en pied, réalisée en fonte, d’un Puddleur et d’un Ajusteur, et sur le côté gauche, l’inscription Travail est complétée par les figures d’un Houilleur et d’un Forgeron. D’une hauteur de 2 mètres environ, ces quatre ouvriers identifiables par leurs vêtements et leurs outils constituent une réelle nouveauté dans l’art monumental public de la région. On observera encore qu’à l’avant du monument, au sol, se trouve une grande pierre rectangulaire où apparaît en lettres de bronze le nom de John Cockerill. À l’arrière, un médaillon de bronze a été ajouté en 1885 en hommage à Hubert Brialmont, ingénieur de la société. Un petit parc fleuri, avec des grilles basses, entoure le monument devant lequel on inhuma en 1947 les restes de John Cockerill.

On observera que si ce dernier a droit à une statue à Seraing et une autre à Ixelles, ainsi que son nom attribué à une rue ou à une place dans trois villes wallonnes, on ne trouve aucune trace à Verviers où William Cockerill était arrivé à la fin du XVIIIe siècle.

Hugo LETTENS, La sculpture de 1865 à 1895, dans Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, Bruxelles, CGER, 1990, t. 1, p. 87

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 198

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 317-318

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 441-452

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Suzy PASLEAU, John Cockerill, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 73

Ed. MORREN dans Biographie nationale, t. 4, col. 230-239

Place de l’Hôtel de ville

4100 Seraing

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

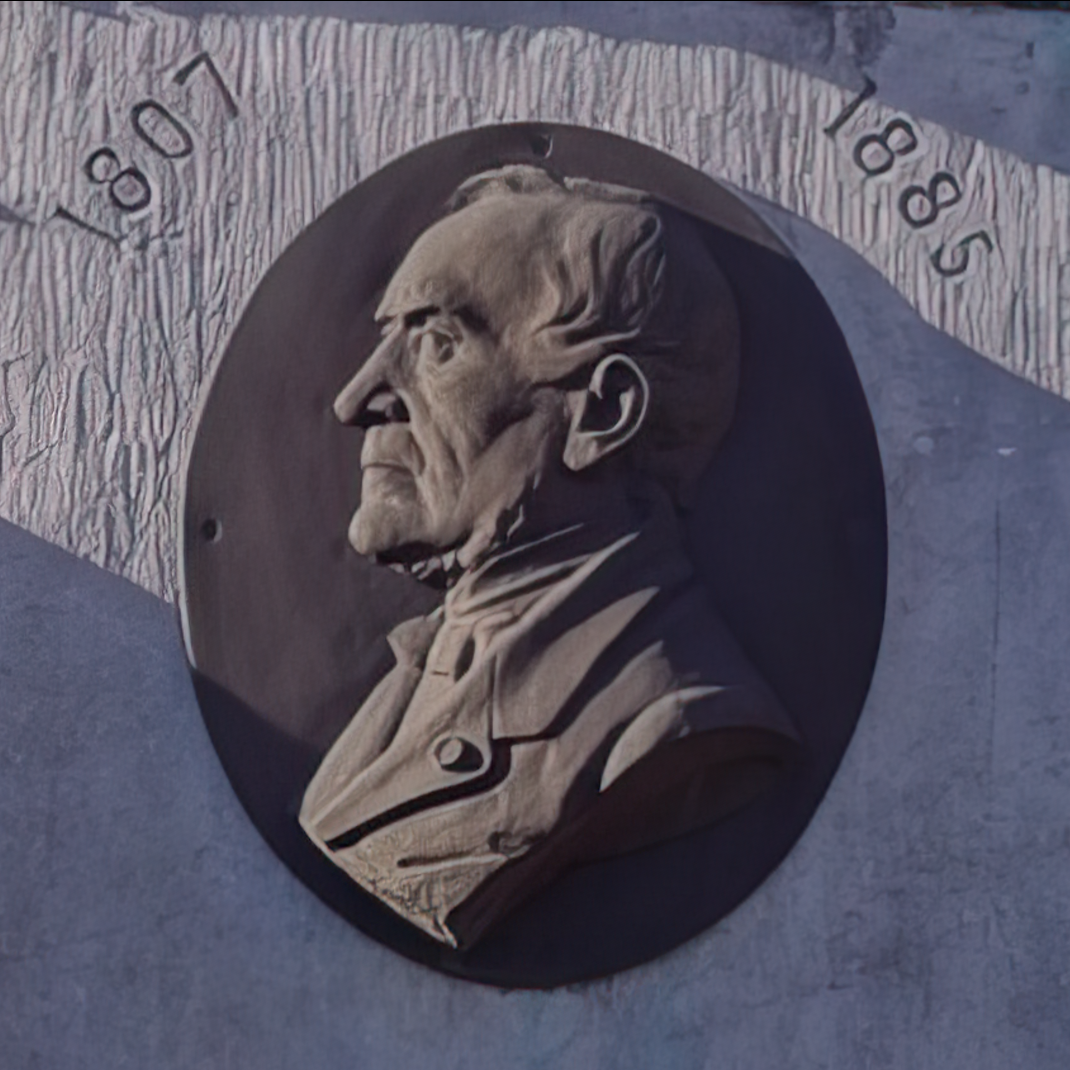

Médaillon BRIALMONT Hubert

C’est en 1871 que Seraing rend hommage à John Cockerill en élevant une majestueuse statue de l’industriel. Cette année-là, la société créée par l’entrepreneur anglais et fortement restructurée après sa disparition en 1840 connaît des résultats exceptionnels. Elle le doit en partie à Gustav Pastor et Eugène Sadoine qui en ont pris la direction, ainsi qu’à Hubert Brialmont (1807-1885), ingénieur en chef de 1842 à 1872. Ce dernier ignore encore que son portrait réalisé dans le bronze viendra se superposer sur un pan du large socle qui porte la statue de Cockerill, du côté qui fait face à l’hôtel de ville. De grand format, ce médaillon est entouré d’inscriptions gravées dans la pierre bleue :

1807-1885

HOMMAGE

DE LA

SOCIÉTÉ COCKERILL

À LA MÉMOIRE DE

HUBERT BRIALMONT

INGÉNIEUR EN CHEF

1842-1872.

Natif de Seraing, Hubert Brialmont occupe une place importante tant dans la société Cockerill que dans la vie sérésienne de son temps. Fils de Mathieu Brialmont (-1819), frère cadet de Mathieu L. J. (1789-1885), ce militaire qui fut ministre de la Guerre sous le gouvernement Rogier (1850-1851), il est aussi l’oncle de Henri Alexis (1821-1903), député dont le nom rime avec le système défensif mis en place par la Belgique au XIXe siècle. Hubert Brialmont avait entamé sa carrière de manière spectaculaire en signant les plans de l’imposant pont métallique surplombant la Meuse à hauteur de Seraing. Modèle suspendu à la conception originale, mesurant 120 mètres de long, il est achevé en 1843 et son passage restera payant jusqu’à la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, toujours dans les années 1840, celui qui est considéré comme un dessinateur industriel contribue à la construction de la « machine dite du Haut-Pré » : deux machines à vapeur de 320 chevaux actionnent des câbles qui tractent les trains sur le plan incliné conçu par Henri Maus, entre Liège et la vallée de la Meuse d’une part, Ans et le reste du pays d’autre part (à partir de 1842). Hubert Brialmont est encore le créateur de puissantes machines soufflantes. Son œuvre sociale est par ailleurs appréciée par ses contemporains ; il était notamment membre de la Commission de Salubrité publique de Seraing. En 1872, Jean Kraft lui succède comme ingénieur en chef.

Coulé par la Compagnie des Bronzes à Bruxelles, il est l’œuvre d’Armand Cattier (1830-1892), le même sculpteur qui signa la statue Cockerill 15 ans plus tôt à Seraing, et aussi celle de Bruxelles. Français né à Charleville, Cattier s’installe à Bruxelles où il a fait ses études à l’Académie ; Louis Jéhotte est l’un de ses professeurs ; il fréquente aussi l’atelier d’Eugène Simonis. Répondant à de nombreuses commandes publiques (hôtel de ville de Bruxelles, les Boduognat, Ambiorix et Vercingétorix pour les portes des fortifications d’Anvers, et bien d’autres allégories – souvent du travail voire du progrès) ou privées (bustes), Cattier réalise par ailleurs d’initiative des œuvres inspirées par l’antiquité ou la vie populaire. Ses statues de John Cockerill, à Seraing et à Bruxelles, font partie de ses œuvres les plus abouties, de même que sa Daphnis, œuvre personnelle qui est conservée par le Musée de Bruxelles. Quant au médaillon Brialmont qui se trouve à Seraing, il s’agit d’une reproduction du médaillon que Cattier avait exécuté précédemment pour le monument Cockerill de Bruxelles. L’initiative de cette duplication a été prise par Jean Kraft et annoncée lors des obsèques de Brialmont, en juillet 1885. En présence des autorités sérésiennes, des dirigeants et ingénieurs de la Société Cockerill et de nombreux chefs d’industries du bassin liégeois, le médaillon est inauguré officiellement, le 19 juillet 1886, soit un an après la disparition du célèbre ingénieur wallon qui, selon les mots prononcés alors par Eugène Sadoine, « a consacré sa vie toute entière à la grande œuvre de John Cockerill ».

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Meuse, juillet 1885 et juillet 1886

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 132

Suzy PASLEAU, John Cockerill, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 89-92

http://users.skynet.be/osterrieth/Pages/Brialmont.html (s.v. mars 2015)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 198

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 317-318

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Paul Delforge

Monument et bas-relief John O’KELLY

C’est à Jemeppe-sur-Meuse, en 1721, que la première machine à feu a été installée sur le continent européen. L’événement est d’importance. Quelques années auparavant, l’Anglais Thomas Newcomen avait inventé et construit un appareil à vapeur capable d’actionner une pompe. Cet engin – appelé pompe à feu – était bien supérieur à ceux utilisés jusqu’alors et suscita l’intérêt de nombreux investisseurs. D’importantes mesures de précaution furent prises sur l’île britannique pour protéger l’invention et empêcher qu’elles soient imitées ailleurs, notamment en principauté de Liège.

Pourtant, trois hommes d’affaires liégeois parviennent à convaincre un collaborateur de Newcomen. Et c’est ainsi qu’une pompe à feu est montée dans un charbonnage situé entre Tilleur et Jemeppe-sur-Meuse, au puits du Vieux-Groumet. La machine de Newcomen trouve là sa première application dans l’industrie extractive, et le pays wallon va rapidement devenir le moteur continental de la Révolution industrielle.

En raison de l’importance de l’événement, la Revue universelle des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique, des Travaux publics, des Arts et des Sciences appliqués à l’industrie, organe de l’Association des Ingénieurs sortis de l’École de Liège, décide d’inaugurer un monument à l’occasion des cérémonies prestigieuses de son centième anniversaire. S’étalant sur trois journées, le programme du « centième » prévoit trois journées de conférences consacrées à La Recherche scientifique et l’Industrie, une exposition dans le cadre de la Foire internationale des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique et de l’Électricité industrielle, et l’inauguration du monument O’Kelly.

John O’Kelly

D’originaire noble, John O’Kelly de Galway était né dans cette ville d’Irlande en décembre 1672 et était mort à Bruxelles en 1753. Capitaine dans l’armée anglaise, il avait pris part à la Guerre de Succession d’Espagne, et avait combattu du côté de Barcelone vers 1710, avant de prendre la direction de Vienne. On le retrouve, en effet, dans la capitale des Habsbourg, occupé à l’amélioration des fortifications de la ville sous les ordres du prince Eugène de Savoie, avant qu’il ne voyage à Ratisbonne et en Suède.

On ignore encore comment il avait eu connaissance de la technique mise au point par Newcomen. Mais les rares sources disponibles concordent à désigner le baron Berthold de Wanzoulle, chanoine de Saint-Lambert, Lambert Van den Steen, conseiller privé du prince-évêque, et le baron Fernand d’Eynatten comme solliciteurs auprès d’O’Kelly auquel ils apportaient un soutien financier.

Maîtres des houillères à Jemeppe, Mathieu et Nicolas Raick signèrent le contrat d’exploitation avec le génial technicien irlandais. En 1720, il obtient du prince-évêque de Liège, Joseph-Clément de Bavière, la permission d’exploiter « une machine de son invention » destinée à épuiser les eaux des mines. Installée dans le hameau de Mabotte, elle fonctionne dès le début 1721.

Disposant aussi, semble-t-il, par la suite, d’installations en Espagne et en Suède, O’Kelly choisit de s’installer durablement dans nos contrées. Plusieurs pompes à feu de sa conception équipèrent des charbonnages liégeois. Il s’y maria, eut deux enfants et s’éteignit à Bruxelles, à l’âge de 80 ans.

Plus de 235 ans plus tard, les ingénieurs de Liège réunis, entourés des autorités locales, du secrétaire de la Légation d’Irlande et de Donal O’Kelly, lointain descendant de John, inaugurent solennellement le monument en pierre réalisé par le tailleur de pierre Maurice Bar, ainsi que la plaque en bronze due à Freddy Wybaux.

Tirer de l’oubli un grand fait du passé et honorer un illustre inventeur, telles étaient les intentions des initiateurs du mémorial, installé là même où fonctionna la pompe à feu. Surplombant la vallée, l’endroit donnait à voir, à l’époque, sur l’ensemble des industries Cockerill fumant et éructant le long de la Meuse. Dans les discours sont associés Rennekin Sualem, enfant de Jemeppe, et ce O’Kelly venu de son Irlande lointaine.

Sur le bas-relief, on voit, dans le coin inférieur droit, la signature du sculpteur, avec les lettres F et W entremêlées, tandis que, sur la pierre, également dans le coin inférieur droit, c’est le nom du tailleur de pierre et sculpteur A.-M. Bar qui apparaît.

Les sculpteurs Maurice Bar et Freddy Wybaux

Bien connu dans le pays de la pierre, le sculpteur et entrepreneur sprimontois Maurice Bar avait suivi des cours à l’Académie de Liège. Régulièrement sollicité par les autorités communales pour réaliser des monuments aux victimes des deux guerres (comme à Xhendremael), il réalise également des bustes (comme celui en pierre du roi Albert, à Esneux), des médaillons (Henri Simon à Lincé). Ici, à Jemeppe-sur-Meuse, c’est la partie en pierre du monument O’Kelly qu’il réalise.

Le bas-relief est, quant à lui l’œuvre, de Freddy Wybaux (1906-1977).

Formé aux Académies de Liège et d’Anvers, Prix du Gouvernement 1929, Prix Marie 1932, Fritz Wybaux entame la sculpture par des bustes, des portraits, des nus et des allégories, le bois ayant sa prédilection.

Marié à la peintre Eva Herbiet, Wybaux vient d’exécuter des commandes pour le Palais des Congrès de Liège (sculpture de la façade nord), le CPAS de Liège ou la maison communale d’Ougrée, lorsqu’il est sollicité par l’association des ingénieurs liégeois. Appelé aussi pour la décoration de la « nouvelle » gare des Guillemins (fin des années 1950, début des années 1960), Wybaux est aussi sollicité par des particuliers pour des décorations intérieures.

Professeur à l’École technique de Seraing et à l’Académie de Liège, membre de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, il parvient à se distinguer par un style fort personnel dans une production de bas-relief ou de petites statues en plâtre, en bois, voire en céramique.

Dans les collections du Musée en plein air du Sart Tilman, L’Ange vert est une céramique de grand format « magico-mystique », dont l’abstraction lyrique – tendance vers laquelle il s’oriente dans l’immédiat après-guerre – témoigne de l’évolution artistique de son auteur.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Inauguration à Jemeppe-lez- Liège du monument O’Kelly, dans Revue universelle des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique…, t. XIII, n° 9, septembre 1957, p. 450-453.

Robert WELLENS, dans Biographie nationale, t. 33, col. 417.

Yves DUBOIS, Les monuments commémoratifs de la Grande Guerre en province de Liège, Université de Liège, mémoire 2010-2011, p. 103.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 812.

http://vincentlecuyer.com/freddy-wibaux/

http://www.museepla.ulg.ac.be/opera/wybaux/ange_vert.html (s.v. juillet 2015)

Rue Mabotte

4100 Jemeppe-sur-Meuse (Seraing)

Paul Delforge

Photo de 1972 © KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Notre-Dame à Seraing

L’église Notre-Dame de la Présentation de Boncelles, de style néo-gothique, a été reconstruite en 1919 en moellons et calcaire sur les plans de l’architecte Edmond Jamar.

De l’édifice précédent, l’église a conservé une pierre très abimée datée de 1600, replacée sous la tour au moment de la reconstruction et figurant les armoiries d’Ernest de Bavière.

Le blason, surmonté des attributs princiers et épiscopaux, est entouré de deux lions et surmonté du millésime.

Dans le bas de la composition se trouve l’inscription « OMNIA ». Dépendant de Seraing, Boncelles appartenait directement au prince-évêque mais ne constituait alors qu’une simple dépendance de la seigneurie de Seraing. En 1687, ce dernier en fit une seigneurie qu’il céda en engagère.

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

La tombe de Joseph-Jean Merlot à Seraing

Cimetière de la Bergerie à Seraing

Le plus important des cimetières de la ville de Seraing comporte les tombes de trois militants wallons sérésiens dans l’allée principale, dont celle d’une des plus grandes figures du Mouvement wallon.

Joseph Merlot (1886-1959) : bourgmestre de Seraing, député de Liège et ministre à plusieurs reprises entre 1936 et 1949, fut un des principaux acteurs du Mouvement wallon de l’après-guerre. Sa sépulture, de marbre brun, comporte l’énoncé de ses fonctions, un médaillon le représentant, sous le blason de la ville de Seraing, et diverses citations.

Joseph-Jean Merlot (1913-1969), fils du précédent, succéda à son père tant au maïorat de Seraing en 1947 qu’au Parlement, ensuite, et au Gouvernement, enfin. Il démissionna de celui-ci en 1962 en raison du rattachement des Fourons à la Flandre, resta fidèle au PSB dans les années 1960, mais demeura cependant un allié du Mouvement wallon. Son monument funéraire consiste en une grande dalle entourée de fleurs, comportant un buste du défunt et le blason de la ville de Seraing.

André Renard (1911-1962), leader syndical et figure historique de Wallonie pour son action en 1950, 1960 et la fondation du Mouvement populaire wallon en 1961. Décédé l’année suivante, sa tombe devient le lieu de nombreux hommages, tant du Mouvement wallon que de la part des organisations syndicales. À proximité de la tombe, un monument fut inauguré le 24 septembre 1965 à l’initiative de la Fondation André Renard. Il évoque le métal en fusion, les flammes de la métallurgie et du souvenir. La plaque commémorative rappelle l’importance d’André Renard tant pour le Mouvement wallon que pour le monde syndical : « André Renard, grand militant syndicaliste et mutuelliste. Défenseur de la Wallonie et du socialisme ». Autour de ce monument, plusieurs plaques d’hommage ont pris place, dont celle de la section du MPW de Seraing-Ougrée, portant les mots : « Pour la Wallonie, il a lutté. Continue son combat ».

Boulevard Galilée

4100 Seraing

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Château Cockerill

Le château de Seraing fut une des résidences préférées des princes-évêques de Liège depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. La terre de Seraing appartenait en effet directement aux souverains liégeois.

D’abord simple maison de plaisance située en bord de Meuse et déjà mentionnée au XIe siècle, détruite puis reconstruite, la demeure devint un luxueux château de plaisance au XVIIIe siècle, richement décoré, entouré de splendides jardins et véritablement à la hauteur des souverains qui l’occupaient.

Aujourd’hui dépourvu de bon nombre de ses dépendances et perdu dans la végétation industrielle serésienne, l’ensemble témoigne de la présence et de la personnalité de plusieurs princes-évêques qui firent de Seraing leur résidence.

La construction de l’édifice débuta sous le règne de Georges-Louis de Berghes (1724-1743) qui érigea le pavillon nord-est, se poursuivit sous Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) qui érigea l’aile sud et se termina par l’achèvement de l’aile nord sous François-Charles de Velbrück (1772-1784).

L’édifice présente depuis une grande unité de style : les divers corps ont les mêmes proportions, les briques rouges s’allient aux pierres de taille et les façades présentent une architecture classique des plus élégantes. Le « nouveau pavillon » datant du règne de Georges-Louis de Berghes forme la partie gauche et une construction semblable est érigée à droite. Ces deux corps de logis sont surmontés d’un fronton décoré de sculptures décoratives. Ils comportaient à l’origine le blason de Georges-Louis de Berghes, aujourd’hui disparu.

D’autres traces matérielles de l’occupation princière existent pourtant encore : l’ouverture cochère de la cour d’honneur porte les armes de Velbrück et les grilles de ferronnerie celles de Georges-Louis de Berghes. Au rez-de-chaussée de l’aile sud, plusieurs clés de voûtes portent les armes de Jean-Théodore de Bavière et de Charles-Nicolas d’Oultremont.

La Révolution a fait disparaître les blasons des frontons et les dépendances ; les jardins disparaissent dans le courant du XIXe siècle.

Pillé et mis à sac à la Révolution par les Liégeois tout comme le fut le palais des princes-évêques, le château attire l’attention des Français dès leur arrivée à Liège après la bataille de Fleurus. L’édifice est réquisitionné, mis à la disposition du ministre de la Guerre et transformé en hôpital militaire entre 1794 et 1797. Le château prend à l’époque le nom d’« hôpital Égalité ». L’organisation de cette institution dépend donc du ministère de la Guerre et son personnel est composé d’officiers de santé et d’infirmiers. Les frais engendrés par l’hôpital sont à la charge du gouvernement.

Après la suppression de l’hôpital, le château reste abandonné quelques années et se dégrade rapidement. La Constitution de l’an VIII, adoptée le 24 décembre 1799, procure de nouvelles destinées à l’ancienne demeure princière. Ce nouvel ensemble législatif crée le Sénat conservateur qui compte 24 membres. Le 1er janvier 1803, le Premier Consul crée les sénatoreries qui correspondent aux arrondissements d’appel. Les titulaires sont nommés à vie et sont considérés comme des « super-préfets » chargés de missions d’importance dans plusieurs départements. Chaque sénateur est doté d’une habitation et doit résider au moins trois mois dans sa sénatorerie.

Par arrêté gouvernemental du 5 septembre, le château de Seraing est affecté comme maison d’habitation au sénateur de Liège, non encore nommé. Le 28 septembre 1803, Bonaparte offre la sénatorerie de Liège à Gaspard Monge, mathématicien, créateur de la géométrie descriptive et un des fondateurs de l’école polytechnique de Paris en 1795. Monge et sa famille ne s’installent pourtant jamais dans leur résidence, trop délabrée à leur goût et constituant un cadeau empoisonné. Le château nécessite en effet de lourdes campagnes de remise en état et le sénateur refuse d’en assumer les frais. Après plusieurs années de doute, l’administration départementale de l’Ourthe marque son intérêt pour le rachat du château de Seraing. Le décret impérial du 29 août 1813 affecte la demeure et ses dépendances au préfet qui doit se charger d’y installer un dépôt de mendicité pour le département de l’Ourthe. En décembre de la même année, les armées coalisées forcent les frontières de la France ; le château ne connut jamais cette nouvelle affectation.

Par arrêté gouvernemental du 5 septembre, le château de Seraing est affecté comme maison d’habitation au sénateur de Liège, non encore nommé. Le 28 septembre 1803, Bonaparte offre la sénatorerie de Liège à Gaspard Monge, mathématicien, créateur de la géométrie descriptive et un des fondateurs de l’école polytechnique de Paris en 1795. Monge et sa famille ne s’installent pourtant jamais dans leur résidence, trop délabrée à leur goût et constituant un cadeau empoisonné. Le château nécessite en effet de lourdes campagnes de remise en état et le sénateur refuse d’en assumer les frais. Après plusieurs années de doute, l’administration départementale de l’Ourthe marque son intérêt pour le rachat du château de Seraing. Le décret impérial du 29 août 1813 affecte la demeure et ses dépendances au préfet qui doit se charger d’y installer un dépôt de mendicité pour le département de l’Ourthe. En décembre de la même année, les armées coalisées forcent les frontières de la France ; le château ne connut jamais cette nouvelle affectation.

Lors des tous derniers jours du régime, le château est occupé militairement pendant les campagnes de 1814-1815. Il sert entre autres de lieu de cantonnement aux troupes prussiennes et de magasin à poudre.

Le site est aujourd’hui connu sous le nom de château de Seraing ou château Cockerill, après son rachat par les frères Cockerill en 1817.

L’ensemble parvenu jusqu’à nous reste toutefois exceptionnel et témoigne de la richesse et du pouvoir princier à Liège à la fin de l’Ancien Régime. À côté du château se trouve l’église Notre-Dame, reconstruite en 1731 sous le règne de Georges-Louis de Berghes et absorbant la tour du XVe siècle de l’ancienne église.

Avenue Greiner 1

4100 Seraing

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

Hôtel de ville de Seraing

Construit dans le courant du 18e siècle comme logis de la ferme de la famille Colard-Trouillet, l’immeuble est cédé à la ville de Seraing en 1867. Il est alors transformé et agrandi pour y installer les services de l’administration communale. Du noyau ancien, il subsiste la façade orientée vers la Meuse, de style mosan, érigée en briques et calcaire sur un haut soubassement. On y trouve des tableaux de maîtres sérésiens, notamment « Le vieux pont de Seraing » de Mataive ou « Les Haleurs » de Masson. Un plafond est orné de fresques industrielles dues aux pinceaux des peintres Masson et Monzée. Devant l’édifice trône une statue de l’industriel John Cockerill (1790-1840), figure historique de premier plan pour la ville de Seraing. Cette statue en bronze, œuvre du sculpteur Armand Cattier, a été inaugurée le 22 octobre 1871. Elle est installée au somment d’un grand socle contenant un caveau dans lequel repose le grand homme depuis 1947. Au pied de la statue sont représentés quatre ouvriers, debout et en tenue de travail. On retrouve un houilleur, un mécanicien, un forgeron et un puddleur.

Place Communale

4100 Seraing

Classé comme monument le 8 avril 1983

Institut du Patrimoine wallon

IPW

Château de Seraing

Le château de Seraing est une des résidences préférées des princes-évêques de Liège depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. D’abord simple maison de plaisance, la demeure devient au 18e siècle un luxueux château, richement décoré et entouré de splendides jardins.

Aujourd’hui dépourvu de bon nombre de ses dépendances et perdu dans le tissu urbain, l’ensemble témoigne des campagnes d’édification menées par les princes-évêques Georges-Louis de Berghes, Jean-Théodore de Bavière, Charles-Nicolas d’Oultremont et François-Charles de Velbrück.

L’édifice présente une grande unité de style : les divers corps ont les mêmes proportions, les briques rouges s’allient aux pierres de taille et les façades présentent une architecture classique des plus élégantes. Pillé et mis à sac à la Révolution, le château est réquisitionné par les Français et transformé en hôpital militaire en 1794. En 1803, il est offert à Gaspard Monge, mathématicien élu sénateur du département de l’Ourthe, pour en faire sa demeure privée. Le sénateur n’y résida pourtant jamais.

Après la chute de Napoléon, le château est abandonné quelques années avant d’être acheté par les frères Cockerill en 1817. Il prend alors l’appellation de « château Cockerill », que l’on connaît encore. L’ensemble garde les traces de ses divers occupants : on retrouve ainsi les armoiries de divers princes-évêques, ainsi que celles du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, dans la cour intérieure.

À l’intérieur, quelques pièces d’apparat ont été conservées parmi lesquelles l’escalier d’honneur et l’ancien bureau du Conseil d’administration de la société Cockerill.

Avenue Greiner

4100 Seraing

Classé comme monument le 23 avril 1980

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

Ancien cloître de l'abbaye du Val-Saint-Lambert

De l’église abbatiale et du cloître du Val-Saint-Lambert ne subsistent que peu des vestiges. Seule l’aile orientale a été conservée suite aux destructions opérées à la Révolution et pendant la réaffectation de l’ensemble en site industriel au XIXe siècle.

Remarquable, ce bâtiment est également le dernier témoin de la première phase de construction de l’abbaye au XIIIe siècle, bien que remanié en 1718 lors de travaux d’aménagement d’un dortoir et en 1767 avec la prolongation du quartier du boursier. Autrefois recouverte d’ardoises violettes de Fumay (Ardennes françaises) et aujourd’hui de tuiles, il s’agit d’une impressionnante construction de grès et de calcaire.

Le rez-de-chaussée gothique est ouvert de gauche à droite d’une série de baies à l’arc plus ou moins brisé. Toutes contemporaines de la construction au XIIIe siècle, elles desservent l’ancienne salle du chapitre, le parloir, l’escalier et le couloir.

À l’étage, une série de fenêtres a été percée en 1718 sous l’abbatiat de Benoît Bragard afin d’assurer un meilleur éclairage au dortoir situé à cet endroit du bâtiment. Les armoiries de cet abbé du Val-Saint-Lambert sont conservées sur une dalle millésimée située au pignon sud de l’édifice.

Appuyé au pignon nord cette fois, le quartier du boursier, daté de 1767, abritait les "services économiques" de l’abbaye.

Plus au sud se trouve la maison des étrangers, une ample construction de 1629 destinée à loger les visiteurs de passage. Enfin, sur les hauteurs du site se trouve un joli belvédère érigé en 1789 par Dom Grégoire Falla, dernier abbé du Val.

Esplanade du Val

4100 Seraing

Classé comme monument et comme site le 26 novembre 1973

Institut du Patrimoine wallon

Jo Van Hove

Palais abbatial du Val-Saint-Lambert

L’ancien palais abbatial, également appelé « château du Val », a été construit entre 1762 et 1765 à l’initiative de l’abbé Joseph de Harlez, commanditaire d’une reconstruction complète du complexe abbatial. Longtemps attribué à l’architecte Étienne Fayn, le bâtiment est toutefois l’œuvre du prolifique architecte liégeois Jean-Gilles Jacob.

Le « château » voisinait alors avec l’église abbatiale, démolie en 1802, et abritait les appartements de l’abbé et des moines. Il se compose principalement de deux ailes, au nord et à l’ouest. Le pavillon d’angle nord-ouest, réservé à l’abbé, était d’une grande somptuosité. L’édifice est typique du style néoclassique en vogue à l’époque : rigueur et harmonie dans l’architecture des façades, utilisation mêlée de briques et de pierre calcaire. Les façades sont également décorées de frontons triangulaires.

En 1825, deux industriels rachètent le site (à l’abandon depuis une trentaine d’années) afin d’y installer une cristallerie. Celle-ci occupe d’abord les bâtiments existants. Très vite, cependant, des constructions industrielles plus fonctionnelles et des logements d’ouvriers s’implantent et envahissent progressivement les bâtiments abbatiaux.

Dans sa phase d’occupation industrielle, le château a notamment accueilli les services administratifs, l’imprimerie, la bibliothèque et l’école de dessin de la cristallerie. En 1996, un projet de réaffectation du palais à des fins touristiques est étudié par la ville de Seraing et la Région wallonne. On y découvre aujourd’hui un espace muséal sur le cristal et le développement industriel de la cristallerie.

Esplanade du Val

4100 Seraing

Classé comme monument et comme site le 26 novembre 1973

Institut du Patrimoine wallon